Глава 3. Отношения в сфере международного движения капитала

3.1. Структура мирового рынка капиталов

Интернационализация хозяйственной жизни усиливает перемещение между странами не только товаров, но и капиталов. В современных условиях любая страна вывозит и ввозит капитал из-за рубежа. Поэтому речь идет о международном движении капитала применительно к любой стране.

Движение товаров и капиталов через национальные границы отличаются друг от друга. Внешняя торговля по своей природе сводится к обмену товарами как потребительными стоимостями. Международное движение капиталов — это помещение и функционирование капитала за рубежом с целью извлечения предпринимательской прибыли или получения дохода а форме процентов.

Классификация форм международного движения капиталов отражает различные стороны этого процесса.

С точки зрения собственности капитал мигрирует между странами в частной форме (вывозится отдельными фирмами, организациями); в государственной форме (вывозится государственными организациями); в коллективной форме (движение капитала по линии международных экономических организации, например, Международного Валютного фонда).

С точки зрения объекта вывоза капитал мигрирует в денежной и товарной формах. Так, вывозом капитала могут быть машины и оборудование, патенты и ноу-хау, если они вывозятся за рубеж в качестве вклада в уставный капитал создаваемой или покупаемой там фирмы.

По длительности капиталы вывозятся, ввозятся и функционируют за рубежом в краткосрочной (обычно на срок до одного года), среднесрочной (3-5 лет) и долгосрочной формах.

С функциональной точки зрения капитал мигрирует в ссудной и предпринимательской формах (рис.8).

Рис. 8. Деление ввоза и вывоза капитала на ссудный и предпринимательский

Капитал в ссудной форме приносит его владельцу доход преимущественно в виде процента по вкладам, займам и кредитам. Предпринимательский капитал — это долгосрочные зарубежные инвестиции в те или иные объекты и доход он приносит преимущественно в форме прибыли.

Предпринимательский капитал различается как прямые и портфельные инвестиции. Портфельные инвестиции не дают инвестору контроля над зарубежным объектом. Они обычно представлены пакетом акций (или отдельными акциями), на которые приходится менее 25% собственного капитала, а также облигациями и другими ценными бумагами.

Прямые инвестиции - это инвестиции, обеспечивающие управленческий контроль инвестора над объектом, в который инвестирован его капитал. В международной статистике к ним относятся такие инвестиции, при которых у иностранного инвестора находится 25% и более процентов капитала.

Через вывоз прямых инвестиций инвесторы либо учреждают за рубежом новую фирму, либо покупают существенную долю в уже действующей за рубежом фирме, либо полностью покупают (поглощают) эту фирму. В международной практике такие фирмы обычно называются зарубежными филиалами родительских компаний (в России НО/1 филиалом часто имеют в виду то, что на Западе имеют отделением).

Зарубежные филиалы в свою очередь подразделяются на отделения, дочерние и ассоциированные компании. Отделение регистрируется за рубежом, но не является самостоятельной компанией с собственным балансом доходов и расходов и полностью (на 100%) принадлежит родительской фирме. Дочерняя компания регистрируется за рубежом как самостоятельная компания (т.е. является юридическим лицом) с собственным балансом доходов и расходов. Однако контроль над ней осуществляет родительская компания в силу-того, что она обладает основной частью акций (паев) дочерней компании или же всем ее капиталом. Подконтрольный филиал часто напрямую получает доступ к управленческим навыкам, торговым секретам, технологии, праву использовать торговую марку родительской компании, одновременно с указанием о том, на какие рынки внедряться, а какие оставить конкурентам. Ассоциированная (смешанная) компания отличается от дочерней тем, что находится не под контролем, а под влиянием родительской фирмы, поскольку материнской фирме принадлежит существенная (но не основная) часть акций (паев). Разновидностью ассоциированной компании является большинство совместных компаний, совместных предприятий; создаваемых на паях двумя или несколькими фирмами.

К зарубежным филиалам иногда относят такие предприятия, и которых родительской компании не принадлежит ни одной акции (пая). Она получает нее необходимые финансовые ресурсы и принимающей стране, используя при этом свою торговую марку, управленческие структуры. Когда филиал становится рентабельным, он растет за счет инвестирования собственных прибылей и полученных в кредит средств, тогда как часть прибылей переводится родительской компании, чьи инвестиции были равны нулю или почти незаметны.

Величина функционирующего за рубежом иностранного капитала огромна. Компании, физические лица, правительства и международные организации ежегодно вывозят за рубеж капитал на сумму более 1,0 трилл. долл.

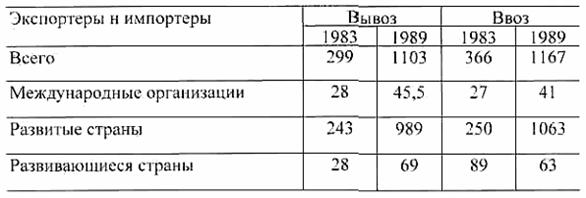

Таблица 1

Размеры годового вывоза и ввоза капитала в странах — членах МВФ* (млрд. долл.)

Динамика экспорта капитала традиционно опережает динамику экспорта товаров. Так, за 1984–1989 г.г. годовой вывоз капитала увеличился в 3,7 раза, а вывоз товаров — 1,7 раза. Основными экспортерами и одновременно импортерами капитала являются развитые страны с рыночной экономикой (Таб. 6). Страны с переходной экономикой и развивающиеся страны, даже такие крупные, как Россия, Китай, Индия являются второстепенными участниками международного движения капиталов.

В последние десятилетия значительно повысилась роль государства в вывозе капитала. В развитых странах государство непосредственно выступает экспортером финансовых ресурсов. В США, например, доля государства в общем объеме экспорта капитала, составлявшая менее 1% накануне второй мировой воины, повысилась к началу 90-х годов до 21%. Вывоз государственного капитала направляется преимущественно в развивающиеся страны и осуществляется главным образом в виде льготных кредитов и даров, получивших название "официальная помощь развитию". Государственные средства поступают не только на двусторонней основе, но и на многосторонней основе - через международные и региональные финансовые организации. Что касается миграции частного капитала, то в частных зарубежных инвестициях с начала 90-х годов преобладают прямые инвестиции, а с конца 90-х - портфельные.

Назад к разделу "2.9. Внутренние субсидии. Демпинг"

Вперед к разделу "3.2. Прямые зарубежные инвестиции и их последствия"