Классическая равновесная термодинамика

Система единиц физических величин

Фундаментальные взаимодействия

Естествознанию известны четыре типа взаимодействия:

1) гравитационное;

2) электромагнитное;

3) сильное;

4) слабое.

Сильное взаимодействие — взаимное притяжение и отталкивание частей атома. Действует на расстоянии 10-13 см. Из-за сильного взаимодействия атомы ядер устойчивы и трудно разрушаются. Время взаимодействия ≈ 10-24 с.

— взаимное притяжение и отталкивание частей атома. Действует на расстоянии 10-13 см. Из-за сильного взаимодействия атомы ядер устойчивы и трудно разрушаются. Время взаимодействия ≈ 10-24 с.

Электромагнитное взаимодействие в 1000 раз слабее, но более дальнодействующее. Свойственно только электрически заряженным частицам. Носителем взаимодействия является не имеющий заряда фотон

в 1000 раз слабее, но более дальнодействующее. Свойственно только электрически заряженным частицам. Носителем взаимодействия является не имеющий заряда фотон — квант электромагнитного поля. В процессе взаимодействия электроны и ядра соединяются в атомы, поэтому оно является основным в химии. Время взаимодействия ≈ 10-20 секунды.

— квант электромагнитного поля. В процессе взаимодействия электроны и ядра соединяются в атомы, поэтому оно является основным в химии. Время взаимодействия ≈ 10-20 секунды.

Слабое взаимодействие возможно между различными частицами. Действует на расстоянии 10-15 — 10-22 сантиметра и связано с распадом частиц (нейтрон → протон + электрон + антинейтрино). Благодаря этому взаимодействию большинство микрочастиц нестабильны. Время взаимодействия ≈ 10-10 секунды.

возможно между различными частицами. Действует на расстоянии 10-15 — 10-22 сантиметра и связано с распадом частиц (нейтрон → протон + электрон + антинейтрино). Благодаря этому взаимодействию большинство микрочастиц нестабильны. Время взаимодействия ≈ 10-10 секунды.

Гравитационное взаимодействие (тяготение) — самое слабое, не учитывается в теории элементарных частиц. Способно оказывать влияние только на расстояниях 10-33 см. Дальность действия не ограничена.

— самое слабое, не учитывается в теории элементарных частиц. Способно оказывать влияние только на расстояниях 10-33 см. Дальность действия не ограничена.

В природе обычно проявляется одновременно несколько типов взаимодействия. Однако некоторые частицы могут принимать участие только в определенных типах взаимодействия.

Взаимодействие элементарных частиц осуществляется посредством соответствующих физических полей, квантами которых они являются. Под полем понимается система с переменным числом частиц (квантов поля). Низшее состояние поля, в котором вообще нет квантов поля, называется вакуум

понимается система с переменным числом частиц (квантов поля). Низшее состояние поля, в котором вообще нет квантов поля, называется вакуум . Он не пуст, поскольку при возбуждении в нем появляются фотоны, посредством которых осуществляется электромагнитное взаимодействие.

. Он не пуст, поскольку при возбуждении в нем появляются фотоны, посредством которых осуществляется электромагнитное взаимодействие.

В вакууме присутствует и гравитационное поле , кванты которого, гравитоны

, кванты которого, гравитоны , предсказаны теоретически.

, предсказаны теоретически.

Квантовое поле представляет собой совокупность квантов и носит дискретный характер, так как все взаимодействия элементарных частиц происходят дискретно. Состояние поля в квантовой электродинамике и механике задается волновой функцией, которая связана с наблюдаемыми явлениями посредством понятия вероятности. Теория поля для сильных и слабых взаимодействий пока не создана.

представляет собой совокупность квантов и носит дискретный характер, так как все взаимодействия элементарных частиц происходят дискретно. Состояние поля в квантовой электродинамике и механике задается волновой функцией, которая связана с наблюдаемыми явлениями посредством понятия вероятности. Теория поля для сильных и слабых взаимодействий пока не создана.

Квантом гравитационного поля является гравитон . Однако гравитон пока не установлен экспериментально, равно как и не построена по сей день теория квантовой гравитации.

. Однако гравитон пока не установлен экспериментально, равно как и не построена по сей день теория квантовой гравитации.

Квантом электромагнитного поля является фотон . Масса покоя фотона равна 0. Фотон не несет на себе электрического заряда. Это обеспечивает линейный характер электромагнитных взаимодействий и большой радиус их действия.

. Масса покоя фотона равна 0. Фотон не несет на себе электрического заряда. Это обеспечивает линейный характер электромагнитных взаимодействий и большой радиус их действия.

Квантами слабого взаимодействия являются три векторных бозона — W+-, W--, Z0-бозоны. Верхние индексы указывают знак электрического заряда этих квантов. Кванты слабого взаимодействия имеют значительную массу, что приводит к тому, что слабое взаимодействие проявляется на очень коротких расстояниях.

— W+-, W--, Z0-бозоны. Верхние индексы указывают знак электрического заряда этих квантов. Кванты слабого взаимодействия имеют значительную массу, что приводит к тому, что слабое взаимодействие проявляется на очень коротких расстояниях.

Квантами сильного взаимодействия являются восемь глюонов .

.

В широком смысле взаимодействие — категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого.

— категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого.

Как уже было сказано, четыре типа взаимодействий присущи различным формам материи, однако между ними, очевидно, существует внутреннее единство, раскрытие которого — одна из задач современной физики.

Взаимодействие — это объективная и универсальная форма движения, развития, которая определяет существование и структурную организацию любой материальной системы.

Принцип суперпозиции определяет результирующий эффект от наложения (суперпозиции

определяет результирующий эффект от наложения (суперпозиции ) нескольких независимых воздействий как сумму эффектов, вызываемых каждым воздействием в отдельности. Он справедлив для систем и полей, описываемых линейными уравнениями; очень важен в механике, теории колебаний и волновой теории физических полей. В квантовой механике принцип суперпозиции относится к волновым функциям: если физическая система может находиться в состояниях, описываемых двумя или несколькими волновыми функциями, то она может также находиться в состоянии, описываемом любой линейной комбинацией этих функций.

) нескольких независимых воздействий как сумму эффектов, вызываемых каждым воздействием в отдельности. Он справедлив для систем и полей, описываемых линейными уравнениями; очень важен в механике, теории колебаний и волновой теории физических полей. В квантовой механике принцип суперпозиции относится к волновым функциям: если физическая система может находиться в состояниях, описываемых двумя или несколькими волновыми функциями, то она может также находиться в состоянии, описываемом любой линейной комбинацией этих функций.

Принцип неопределенности впервые сформулировал немецкий физик В. Гейзенберг в виде соотношения неточностей (неопределенностей) при определении сопряженных величин в квантовой механике, который теперь обычно называют принципом неопределенности.

впервые сформулировал немецкий физик В. Гейзенберг в виде соотношения неточностей (неопределенностей) при определении сопряженных величин в квантовой механике, который теперь обычно называют принципом неопределенности.

Суть принципа неопределенности состоит в том, что характеризующие физическую систему так называемые дополнительные физические величины (например, координата и импульс) не могут одновременно принимать точные значения. Он отражает двойственную корпускулярно-волновую природу элементарных частиц и теоретико-вероятностное, статистическое описание их взаимодействий.

Согласно принципу дополнительности Нильса Бора при экспериментальном исследовании микрообъекта могут быть получены точные данные либо об его энергиях и импульсах, либо о поведении в пространстве и времени. Эти данные, полученные при взаимодействии микрообъекта с соответствующими измерительными приборами, «дополняют» друг друга.

Нильса Бора при экспериментальном исследовании микрообъекта могут быть получены точные данные либо об его энергиях и импульсах, либо о поведении в пространстве и времени. Эти данные, полученные при взаимодействии микрообъекта с соответствующими измерительными приборами, «дополняют» друг друга.

Принципы неопределенности и дополнительности являются фундаментальными в квантовой механике.

Основная задача динамики состоит в том, чтобы, зная начальное состояние системы и законы движения (законы Ньютона), однозначно определить состояние системы во все последующие моменты времени, то есть однозначно определить траектории движения частиц. Траектории движения получаются путем интегрирования дифференциальных уравнений движения. Траектории движения дают полное описание поведения частиц в прошлом, настоящем и будущем, то есть характеризуются свойствами детерминированности и обратимости. Здесь полностью исключается элемент случайности, все заранее жестко причинно-следственно обусловлено. Можно сказать, что в динамических теориях необходимость, отраженная в форме закона, выступает как абсолютная противоположность случайному. В науке утвердилась точка зрения о том, что только динамические законы полностью отражают причинность в природе. Причем понятие причинности связывается со строгим детерминизмом в лапласовском духе. Здесь уместно привести фундаментальный принцип, провозглашенный Лапласом, и отметить вошедший в науку в связи с этим принципом образ, именуемый «демоном Лапласа»

состоит в том, чтобы, зная начальное состояние системы и законы движения (законы Ньютона), однозначно определить состояние системы во все последующие моменты времени, то есть однозначно определить траектории движения частиц. Траектории движения получаются путем интегрирования дифференциальных уравнений движения. Траектории движения дают полное описание поведения частиц в прошлом, настоящем и будущем, то есть характеризуются свойствами детерминированности и обратимости. Здесь полностью исключается элемент случайности, все заранее жестко причинно-следственно обусловлено. Можно сказать, что в динамических теориях необходимость, отраженная в форме закона, выступает как абсолютная противоположность случайному. В науке утвердилась точка зрения о том, что только динамические законы полностью отражают причинность в природе. Причем понятие причинности связывается со строгим детерминизмом в лапласовском духе. Здесь уместно привести фундаментальный принцип, провозглашенный Лапласом, и отметить вошедший в науку в связи с этим принципом образ, именуемый «демоном Лапласа» : «Мы должны рассматривать существующее состояние Вселенной как следствие предыдущего состояния и как причину последующего. Ум, который в данный момент знал бы все силы, действующие в природе, и относительное положение всех составляющих ее сущностей, если бы он еще был столь обширен, чтобы ввести в расчет все эти данные, охватил бы одной и той же формулой движения крупнейших тел Вселенной и легчайших атомов. Ничто не было бы для него недостоверным, и будущее, как и прошедшее, стояло бы перед его глазами».

: «Мы должны рассматривать существующее состояние Вселенной как следствие предыдущего состояния и как причину последующего. Ум, который в данный момент знал бы все силы, действующие в природе, и относительное положение всех составляющих ее сущностей, если бы он еще был столь обширен, чтобы ввести в расчет все эти данные, охватил бы одной и той же формулой движения крупнейших тел Вселенной и легчайших атомов. Ничто не было бы для него недостоверным, и будущее, как и прошедшее, стояло бы перед его глазами».

Возникновение теории относительности не изменило установившегося в классической физике детерминистского подхода. В релятивистской теории, несмотря на совершенно иной взгляд на пространство — время, вся эволюция физических явлений также определяется знанием начальных условий и дифференциальных уравнений движения, на основе чего однозначно можно охарактеризовать состояние системы в прошлом, настоящем и будущем в любой заданный момент времени.

Классическая равновесная термодинамика вводит две однозначные функции состояния: внутреннюю энергию и энтропию. Понятие равновесности процессов, то есть процессов, протекающих бесконечно медленно, практически снимает вопрос о рассмотрении эволюции систем. Поэтому с помощью термодинамики, в основном, устанавливаются связи между термодинамическими параметрами различных равновесных состояний.

вводит две однозначные функции состояния: внутреннюю энергию и энтропию. Понятие равновесности процессов, то есть процессов, протекающих бесконечно медленно, практически снимает вопрос о рассмотрении эволюции систем. Поэтому с помощью термодинамики, в основном, устанавливаются связи между термодинамическими параметрами различных равновесных состояний.

В классической электродинамике состояние электромагнитного поля задается значениями векторов напряженностей Б и Н и индукцией D и В электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла

состояние электромагнитного поля задается значениями векторов напряженностей Б и Н и индукцией D и В электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла позволяют для этих четырех величин по заданным начальным значениям Б и Н внутри некоторого объема (и граничным условиям) однозначно определить величину электромагнитного поля в любой последующий момент времени.

позволяют для этих четырех величин по заданным начальным значениям Б и Н внутри некоторого объема (и граничным условиям) однозначно определить величину электромагнитного поля в любой последующий момент времени.

При рассмотрении систем, состоящих из огромного числа частиц (нами рассматривалась молекулярно-кинетическая теория), состояние системы характеризуют не полным набором значений координат и импульсов всех частиц, а вероятностью того, что эти значения лежат внутри определенных интервалов. Тогда состояние системы задается с помощью функции распределения, зависящей от координат, импульсов всех частиц системы и от времени. Функция распределения интерпретируется как плотность вероятности обнаружения той или иной физической величины (например, xi или Pi) в определенных интервалах от хi до xi + ∆i или от Pi до Рi + ∆Pi. По известной функции распределения можно найти средние значения любой физической величины, зависящей от координат и импульсов, и вероятность того, что эта величина принимает определенное значение в заданных интервалах.

В квантовой механике вектором состояния является волновая функция ψ, представляющая собой амплитуду вероятности. Уравнение Шредингера

вектором состояния является волновая функция ψ, представляющая собой амплитуду вероятности. Уравнение Шредингера однозначно описывает эволюцию состояния с течением времени. Волновая функция

однозначно описывает эволюцию состояния с течением времени. Волновая функция представляет собой, таким образом, полную характеристику состояния: зная волновую функцию ψ, можно вычислить вероятность обнаружения определенного значения любой физической величины и средние значения всех физических величин. Существует важное различие между описанием состояния в статистической физике и в квантовой механике. Оно состоит в том, что состояние в квантовой механике описывается не плотностью вероятности, а амплитудой вероятности. Плотность вероятности пропорциональна квадрату амплитуды вероятности. Это и приводит к сугубо квантовому эффекту интерференции вероятностей.

представляет собой, таким образом, полную характеристику состояния: зная волновую функцию ψ, можно вычислить вероятность обнаружения определенного значения любой физической величины и средние значения всех физических величин. Существует важное различие между описанием состояния в статистической физике и в квантовой механике. Оно состоит в том, что состояние в квантовой механике описывается не плотностью вероятности, а амплитудой вероятности. Плотность вероятности пропорциональна квадрату амплитуды вероятности. Это и приводит к сугубо квантовому эффекту интерференции вероятностей.

Как уже отмечалось выше, идеалом классического описания физической реальности считалась динамическая детерминированная форма законов физики. Поэтому первоначально физики негативно относились к введению вероятности в статистические законы. Многие считали, что вероятность в законах свидетельствует о мере нашего незнания. Однако это не так. Статистические законы также выражают необходимые связи в природе. Действительно, во всех фундаментальных статистических теориях состояние представляет собой вероятностную характеристику системы, но уравнения движения по-прежнему однозначно определяют состояние (статистическое распределение) в любой последующий момент времени по заданному распределению в начальный момент. Г.Я. Мякишев подчеркивает, что главное отличие статистических законов от динамических состоит в учете случайного (флуктуаций).

подчеркивает, что главное отличие статистических законов от динамических состоит в учете случайного (флуктуаций).

Главное различие между динамическими и статистическими законами с философско-методологической точки зрения состоит в том, что в статистических законах необходимость выступает в диалектической связи со случайностью, а в динамических — как абсолютная противоположность случайного. А отсюда вывод: «Динамические законы представляют собой первый низший этап в процессе познания окружающего нас мира; статистические законы обеспечивают более современное отображение объективных связей в природе: они выражают следующий, более высокий этап познания».

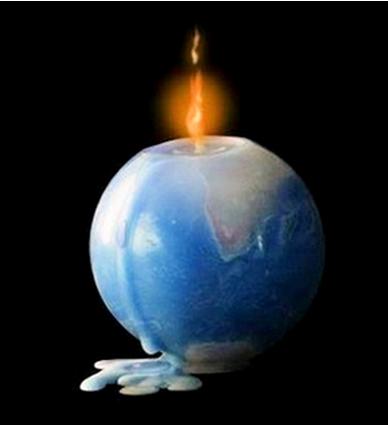

Законы (начала) термодинамики, понятие энтропии сыграли в развитии науки определяющую роль. Второе начало термодинамики устанавливает в природе наличие фундаментальной ассиметрии , т.е. однонаправленности всех самопроизвольно происходящих процессов. Об этой асимметрии, выделенной Клаузиусом

, т.е. однонаправленности всех самопроизвольно происходящих процессов. Об этой асимметрии, выделенной Клаузиусом и Кельвином

и Кельвином , говорят все окружающие нас явления. Хотя количество энергии в замкнутых системах сохраняется, но распределение энергии меняется необратимым способом. Распространение принципа возрастания энтропии на всю Вселенную привело Клаузиуса и Кельвина к гипотезе тепловой смерти Вселенной

, говорят все окружающие нас явления. Хотя количество энергии в замкнутых системах сохраняется, но распределение энергии меняется необратимым способом. Распространение принципа возрастания энтропии на всю Вселенную привело Клаузиуса и Кельвина к гипотезе тепловой смерти Вселенной , вызвавшей бурные дебаты в научных кругах.

, вызвавшей бурные дебаты в научных кругах.

Необратимое возрастание энтропии в изолированной системе, которая не обменивается энергией с окружающей средой, следует рассматривать как проявление все увеличивающегося хаоса . Дальнейшее развитие принципа необратимости, принципа возрастания энтропии состояло в распространении этого принципа на бесконечную Вселенную в целом. Уильям Томсон

. Дальнейшее развитие принципа необратимости, принципа возрастания энтропии состояло в распространении этого принципа на бесконечную Вселенную в целом. Уильям Томсон экстраполировал принцип возрастания энтропии на крупномасштабные процессы, протекающие в природе. Клаузиус распространил этот принцип на Вселенную, что привело его к гипотезе о тепловой смерти Вселенной.

экстраполировал принцип возрастания энтропии на крупномасштабные процессы, протекающие в природе. Клаузиус распространил этот принцип на Вселенную, что привело его к гипотезе о тепловой смерти Вселенной.

Все физические процессы протекают в направлении передачи тепла от более горячих тел к менее горячим; это означает, что медленно, но верно идет процесс выравнивания температуры во Вселенной. Следовательно, будущее вырисовывается перед нами в достаточно трагических тонах: исчезновение температурных различий и превращение всей мировой энергии в теплоту, равномерно распределенную во Вселенной. Отсюда Клаузиус делает выводы о том, что:

1) энергия мира постоянна;

2) энергия мира стремится к максимуму.

С научной точки зрения возникают проблемы правомерности следующих экстраполяций, высказанных Клаузиусом.

-

Вселенная рассматривается как замкнутая система.

-

Эволюция мира может быть описана как смена его состояний.

-

Для мира как целого состояние с максимальной энтропией имеет смысл, как и для любой конечной системы.

Эти проблемы представляют несомненную трудность и для современной физической теории. Их решение следует искать в общей теории относительности и развивающейся на ее основе современной космологии. Л. Ландау и Е. Лившиц

и Е. Лившиц считают, что в общей теории относительности мир как целое должен рассматриваться «не как замкнутая система, а как система, находящаяся в переменном гравитационном поле; в связи с этим применение закона возрастания энтропии не приводит к выводу о необходимости статистического равновесия».

считают, что в общей теории относительности мир как целое должен рассматриваться «не как замкнутая система, а как система, находящаяся в переменном гравитационном поле; в связи с этим применение закона возрастания энтропии не приводит к выводу о необходимости статистического равновесия».

Контрольные вопросы

-

Назовите основные виды фундаментальных взаимодействий. Что является их носителями?

-

Охарактеризуйте основные природные принципы.

-

Что понимается под состоянием физической системы?

-

Дайте характеристику известным Вам системам измерения физических величин.

-

Назовите основные единицы измерения системы СИ и их производные.

-

Дайте определение основных законов термодинамики поясните их смысл и значение.

-

Что такое энтропия?

-

Поясните смысл гипотезы тепловой смерти Вселенной ?