Космологическая модель Вселенной

В истории изучения природы можно выделить два этапа: донаучный и научный.

Донаучный, или натурфилософский, охватывает период от античности до становления экспериментального естествознания в ХVI—XVII вв. В этот период учения о природе носили чисто натурфилософский характер: наблюдаемые природные явления объяснялись на основе умозрительных философских принципов.

Формирование научных взглядов на строение материи относится к XVI вв., когда Г. Галилеем была заложена основа первой в истории науки физической картины мира — механической. Он не просто обосновал гелиоцентрическую систему Н. Коперника и открыл закон инерции, а разработал методологию нового способа описания природы — научно-теоретического. Суть его заключалась в том, что выделялись только некоторые физические характеристики, которые становились предметом научного исследования.

Исаак Ньютон , опираясь на труды Галилея

, опираясь на труды Галилея , разработал строгую научную теорию механики, описывающую и движение небесных тел, и движение земных объектов одними и теми же законами. Природа рассматривалась как сложная механическая система.

, разработал строгую научную теорию механики, описывающую и движение небесных тел, и движение земных объектов одними и теми же законами. Природа рассматривалась как сложная механическая система.

Итогом ньютоновской картины мира явился образ Вселенной как гигантского и полностью детерминированного механизма, где события и процессы являют собой цепь взаимозависимых причин и следствий. Отсюда и вера в то, что теоретически можно точно реконструировать любую прошлую ситуацию во Вселенной или предсказать будущее с абсолютной определенностью. И.Р. Пригожин назвал эту веру в безграничную предсказуемость «основополагающим мифом классической науки».

назвал эту веру в безграничную предсказуемость «основополагающим мифом классической науки».

Другой областью физики, где механические модели оказались неадекватными, была область электромагнитных явлений. Эксперименты английского естествоиспытателя М. Фарадея и теоретические работы английского физика Дж.К. Максвелла

и теоретические работы английского физика Дж.К. Максвелла окончательно разрушили преставления ньютоновской физики о дискретном веществе как единственном виде материи и положили начало электромагнитной картине мира.

окончательно разрушили преставления ньютоновской физики о дискретном веществе как единственном виде материи и положили начало электромагнитной картине мира.

Изучая микрочастицы, ученые столкнулись с парадоксальной, с точки зрения классической науки, ситуацией: одни и те же объекты обнаруживали как волновые, так и корпускулярные свойства.

Первый шаг в этом направлении был сделан немецким физиком М. Планком . Как известно, в конце XIX в. в физике возникла трудность, которая получила название «ультрафиолетовой катастрофы»

. Как известно, в конце XIX в. в физике возникла трудность, которая получила название «ультрафиолетовой катастрофы» . В соответствии с расчетами по формуле классической электродинамики интенсивность теплового излучения абсолютно черного тела должна была неограниченно возрастать, что явно противоречило опыту.

. В соответствии с расчетами по формуле классической электродинамики интенсивность теплового излучения абсолютно черного тела должна была неограниченно возрастать, что явно противоречило опыту.

Первым физиком, который восторженно принял открытие элементарного кванта действия и творчески развил его, был Альберт Эйнштейн . В 1905 г. он перенес гениальную идею квантового поглощения и отдачи энергии при тепловом излучении на излучение вообще и таким образом обосновал новое учение о свете.

. В 1905 г. он перенес гениальную идею квантового поглощения и отдачи энергии при тепловом излучении на излучение вообще и таким образом обосновал новое учение о свете.

Представление о свете как о дожде быстро движущихся квантов было чрезвычайно смелым, почти дерзким, в правильность которого вначале поверили немногие. Прежде всего, с расширением квантовой гипотезы до квантовой теории света был не согласен сам М. Планк, относивший свою квантовую формулу только к рассматриваемым им законам теплового излучения черного тела.

В 1924 г. произошло одно из величайших событий в истории физики: французский физик Луи де Бройль выдвинул идею о волновых свойствах материи. В своей работе «Свет и материя «он писал о необходимости использовать волновые и корпускулярные представления не только в соответствии с учением А. Эйнштейна в теории света, но также и теории материи. Л. Бройль утверждал, что волновые свойства, наряду с корпускулярными, присущи всем видам материи: электронам, протонам, атомам, молекулам и даже микроскопическим телам.

выдвинул идею о волновых свойствах материи. В своей работе «Свет и материя «он писал о необходимости использовать волновые и корпускулярные представления не только в соответствии с учением А. Эйнштейна в теории света, но также и теории материи. Л. Бройль утверждал, что волновые свойства, наряду с корпускулярными, присущи всем видам материи: электронам, протонам, атомам, молекулам и даже микроскопическим телам.

Признание корпускулярно-волнового дуализма в современной физике стало всеобщим. Любой материальный объект характеризуется наличием как корпускулярных, так и волновых свойств.

в современной физике стало всеобщим. Любой материальный объект характеризуется наличием как корпускулярных, так и волновых свойств.

Тот факт, что один и тот же объект проявляется и как частица и как волна, разрушал традиционные представления. Форма частицы подразумевает сущность, заключенную в малом объеме или в конечной области пространства, тогда как волна

подразумевает сущность, заключенную в малом объеме или в конечной области пространства, тогда как волна распространяется по его огромным областям. В квантовой физике эти два описания реальности являются взаимоисключающими, но равно необходимыми для того, чтобы полностью описать рассматриваемые явления.

распространяется по его огромным областям. В квантовой физике эти два описания реальности являются взаимоисключающими, но равно необходимыми для того, чтобы полностью описать рассматриваемые явления.

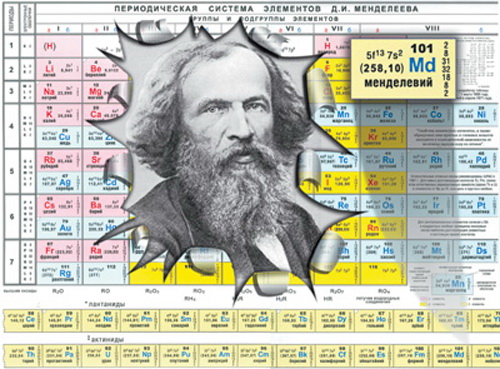

Атомистическая концепция строения материи , выдвинутая в античности Демокритом

, выдвинутая в античности Демокритом , была возрождена в XVIII в. химиком Дж. Дальтоном

, была возрождена в XVIII в. химиком Дж. Дальтоном , который принял атомный вес водорода за единицу и сопоставил с ним атомные веса других газов. Благодаря трудам Дж. Дальтона стали изучаться физико-химические свойства атома. В XIX в. Дмитрий Иванович Менделеев

, который принял атомный вес водорода за единицу и сопоставил с ним атомные веса других газов. Благодаря трудам Дж. Дальтона стали изучаться физико-химические свойства атома. В XIX в. Дмитрий Иванович Менделеев построил систему химических элементов, основанную на их атомном весе.

построил систему химических элементов, основанную на их атомном весе.

История исследования строения атома началась в 1895 г. благодаря открытию Дж.Дж. Томсоном электрона

электрона — отрицательно заряженной частицы, входящей в состав всех атомов.

— отрицательно заряженной частицы, входящей в состав всех атомов.

Поскольку электроны имеют отрицательный заряд, а атом в целом электрически нейтрален, то было сделано предположение о наличии помимо электрона положительно заряженной частицы. Масса электрона составила по расчетам 1/1836 массы положительно заряженной частицы.

Исходя из огромной, по сравнению с электроном, массы положительно заряженной частицы, английский физик У. Томсон (лорд Кельвин) предложил в 1902 г. первую модель атома

предложил в 1902 г. первую модель атома — положительный заряд распределен в достаточно большой области, а электроны вкраплены в него, как «изюм в пудинг». Эта идея была развита Дж. Томсоном. Модель атома Дж. Томсона, над которой он работал почти 15 лет, не устояла перед опытной проверкой.

— положительный заряд распределен в достаточно большой области, а электроны вкраплены в него, как «изюм в пудинг». Эта идея была развита Дж. Томсоном. Модель атома Дж. Томсона, над которой он работал почти 15 лет, не устояла перед опытной проверкой.

Модель атома, предложенная Э. Резерфордом в 1911 г., напоминала солнечную систему: в центре находится атомное ядро, а вокруг него по своим орбитам движутся электроны (рис. 5.1

в 1911 г., напоминала солнечную систему: в центре находится атомное ядро, а вокруг него по своим орбитам движутся электроны (рис. 5.1 ).

).

Ядро имеет положительный заряд, а электроны

имеет положительный заряд, а электроны — отрицательный. Вместо сил тяготения, действующих в Солнечной системе, в атоме действуют электрические силы. Электрический заряд ядра атома, численно равный порядковому номеру в периодической системе Менделеева, уравновешивается суммой зарядов электронов — атом электрически нейтрален.

— отрицательный. Вместо сил тяготения, действующих в Солнечной системе, в атоме действуют электрические силы. Электрический заряд ядра атома, численно равный порядковому номеру в периодической системе Менделеева, уравновешивается суммой зарядов электронов — атом электрически нейтрален.

В 1913 г. великий датский физик Нильс Бор применил принцип квантования при решении вопроса о строении атома и характеристике атомных спектров. Модель атома Н. Бора базировалась на планетарной модели Э. Резерфорда и на разработанной им самим квантовой теории строения атома. Н. Бор выдвинул гипотезу строения атома, основанную на двух постулатах, совершенно несовместимых с классической физики.

применил принцип квантования при решении вопроса о строении атома и характеристике атомных спектров. Модель атома Н. Бора базировалась на планетарной модели Э. Резерфорда и на разработанной им самим квантовой теории строения атома. Н. Бор выдвинул гипотезу строения атома, основанную на двух постулатах, совершенно несовместимых с классической физики.

Термин «элементарная частица» первоначально означал простейшие, далее ни на что не разложимые частицы, лежащие в основе любых материальных образований. Позднее физики осознали всю условность термина «элементарный» применительно к микрообъектам. Сейчас уже не подлежит сомнению, что частицы имеют ту или иную структуру, но, тем не менее, исторически сложившееся название продолжает существовать.

первоначально означал простейшие, далее ни на что не разложимые частицы, лежащие в основе любых материальных образований. Позднее физики осознали всю условность термина «элементарный» применительно к микрообъектам. Сейчас уже не подлежит сомнению, что частицы имеют ту или иную структуру, но, тем не менее, исторически сложившееся название продолжает существовать.

Электрический заряд является другой важнейшей характеристикой элементарных частиц. Все известные частицы обладают положительным, отрицательным либо нулевым зарядом. Каждой частице, кроме фотона и двух мезонов, соответствуют античастицы с противоположным зарядом. В 1967 г. американский физик М. Телл-Манн

является другой важнейшей характеристикой элементарных частиц. Все известные частицы обладают положительным, отрицательным либо нулевым зарядом. Каждой частице, кроме фотона и двух мезонов, соответствуют античастицы с противоположным зарядом. В 1967 г. американский физик М. Телл-Манн высказал гипотезу о существовании кварков

высказал гипотезу о существовании кварков — частиц с дробным электрическим зарядом.

— частиц с дробным электрическим зарядом.

Согласно современным представлениям, все элементарные частицы делятся на два класса: фермионы (названные в честь Э. Ферми

(названные в честь Э. Ферми ) и бозоны

) и бозоны (названные в честь Ш. Бозе).

(названные в честь Ш. Бозе).

К фермионам относятся кварки и лептоны

и лептоны , к бозонам — кванты полей (фотоны

, к бозонам — кванты полей (фотоны , векторные бозоны

, векторные бозоны , глюоны

, глюоны , гравитино

, гравитино и гравитоны

и гравитоны ). Эти частицы считаются истинно элементарными, т.е. составные частицы, образованные из кварков и соответствующих квантов полей. Фермионы составляют вещество, бозоны переносят взаимодействие.

). Эти частицы считаются истинно элементарными, т.е. составные частицы, образованные из кварков и соответствующих квантов полей. Фермионы составляют вещество, бозоны переносят взаимодействие.

Сильное взаимодействие происходит на уровне атомных ядер и представляет собой взаимное притяжение и отталкивание их составных частей.

происходит на уровне атомных ядер и представляет собой взаимное притяжение и отталкивание их составных частей.

Электромагнитное взаимодействие примерно в тысячу раз слабее сильного, но значительно более дальнодействующее. Взаимодействие такого типа свойственно электрически заряженным частицам.

примерно в тысячу раз слабее сильного, но значительно более дальнодействующее. Взаимодействие такого типа свойственно электрически заряженным частицам.

Слабое взаимодействие возможно между различными частицами. Оно простирается на расстояние порядка 10-15 — 10-22 см и связано главным образом с распадом частиц, например, с происходящими в атомном ядре превращениями нейтрона в протон, электрон, и антинейтрино.

возможно между различными частицами. Оно простирается на расстояние порядка 10-15 — 10-22 см и связано главным образом с распадом частиц, например, с происходящими в атомном ядре превращениями нейтрона в протон, электрон, и антинейтрино.

Гравитационное взаимодействие — самое слабое, не учитываемое в теории элементарных частиц, поскольку на характерных для них расстояниях порядка 10-13 см оно дает чрезвычайно малые эффекты.

— самое слабое, не учитываемое в теории элементарных частиц, поскольку на характерных для них расстояниях порядка 10-13 см оно дает чрезвычайно малые эффекты.

Достижения в области исследования элементарных частиц способствовали дальнейшему развитию концепции атомизма.

В настоящее время считают, что среди множества элементарных частиц можно выделить 12 фундаментальных частиц и столько же античастиц. Шесть частиц — это кварки с экзотическими названиями «верхний», «нижний», «очарованный», «странный», «истинный», «прелестный». Остальные шесть — лептоны: электрон, мюон, тау-частица и соответствующие им нейтрино (электронное, мюонное, тау-нейтрино).

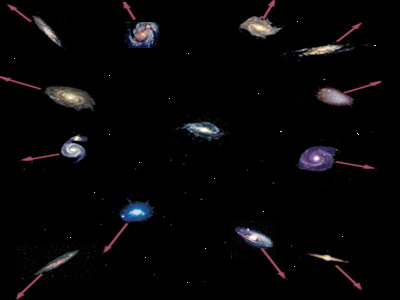

Мегамир , или космос

, или космос , современная наука рассматривает как взаимодействующую и развивающуюся систему всех небесных тел. Мегамир имеет системную организацию форме планет и планетных систем, возникающих вокруг звезд; звезд и звездных систем — галактик

, современная наука рассматривает как взаимодействующую и развивающуюся систему всех небесных тел. Мегамир имеет системную организацию форме планет и планетных систем, возникающих вокруг звезд; звезд и звездных систем — галактик .

.

Все существующие галактики входят в систему самого высокого порядка — Метагалактику . Размеры метагалактики очень велики: радиус космологического горизонта составляет 15—20 млрд световых лет.

. Размеры метагалактики очень велики: радиус космологического горизонта составляет 15—20 млрд световых лет.

В ньютоновской космологии возникали два парадокса, связанные с постулатом бесконечности Вселенной.

Первый парадокс получил название гравитационного . Суть его заключается в том, что если Вселенная бесконечна, и в ней существует бесконечное количество небесных тел, то сила тяготения будет бесконечно большая, и Вселенная должна сколлапсировать, а не существовать вечно.

. Суть его заключается в том, что если Вселенная бесконечна, и в ней существует бесконечное количество небесных тел, то сила тяготения будет бесконечно большая, и Вселенная должна сколлапсировать, а не существовать вечно.

Второй парадокс называется фотометрическим : если существует бесконечное количество небесных тел, то должна быть бесконечная светимость неба, что не наблюдается.

: если существует бесконечное количество небесных тел, то должна быть бесконечная светимость неба, что не наблюдается.

Современные космологические модели Вселенной основываются на общей теории относительности А. Эйнштейна, согласно которой метрика пространства и времени определяется распределением гравитационных масс во Вселенной. Ее свойства как целого обусловлены средней плотностью материи и другими конкретно физическими факторами.

А. Эйнштейна, согласно которой метрика пространства и времени определяется распределением гравитационных масс во Вселенной. Ее свойства как целого обусловлены средней плотностью материи и другими конкретно физическими факторами.

В том же 1917 г. голландский астроном Виллем де Ситерр предложил другую модель, представляющую собой также решения уравнений тяготения. Это решение имело то свойство, что оно существовало бы даже в случае «пустой» Вселенной, свободной от материи.

предложил другую модель, представляющую собой также решения уравнений тяготения. Это решение имело то свойство, что оно существовало бы даже в случае «пустой» Вселенной, свободной от материи.

В 1922 г. русский математик и геофизик А.А. Фридман отбросил постулат классической космологии о стационарности Вселенной и получил решение уравнений Эйнштейна

отбросил постулат классической космологии о стационарности Вселенной и получил решение уравнений Эйнштейна , описывающее Вселенную с «расширяющимся» пространством.

, описывающее Вселенную с «расширяющимся» пространством.

В 1927 г. бельгийский аббат и ученый Ж. Леметр связал «расширение» пространства с данными астрономических наблюдений. Леметр ввел понятия начала Вселенной как сингулярности (т.е. сверхплотного состояния) и рождения Вселенной как Большого взрыва.

связал «расширение» пространства с данными астрономических наблюдений. Леметр ввел понятия начала Вселенной как сингулярности (т.е. сверхплотного состояния) и рождения Вселенной как Большого взрыва.

В 1929 г. американский астроном Э.П. Хаббл обнаружил существования странной зависимости между расстоянием и скоростью галактик: все галактики движутся от нас, причем со скоростью, которая возрастает пропорционально расстоянию, — система галактик расширяется.

обнаружил существования странной зависимости между расстоянием и скоростью галактик: все галактики движутся от нас, причем со скоростью, которая возрастает пропорционально расстоянию, — система галактик расширяется.

Ученик А.А. Фридмана Г.А. Гамов

Г.А. Гамов разработал модель горячей Вселенной

разработал модель горячей Вселенной , рассматривая ядерные реакции, протекавшие в самом начале расширения Вселенной, и назвал ее «космологией Большого взрыва»

, рассматривая ядерные реакции, протекавшие в самом начале расширения Вселенной, и назвал ее «космологией Большого взрыва» .

.

В современной космологии для наглядности начальную стадию эволюцию Вселенной делят на эры.

Эра адронов (тяжелых частиц, вступающих в сильные взаимодействия). Продолжительность эры 0,0001 с, температура 10-12 градусов по Кельвину, плотность 10-14 г/см3. В конце эры происходит аннигиляция частиц и античастиц, но остается некоторое количество протонов, гиперонов, мезонов.

(тяжелых частиц, вступающих в сильные взаимодействия). Продолжительность эры 0,0001 с, температура 10-12 градусов по Кельвину, плотность 10-14 г/см3. В конце эры происходит аннигиляция частиц и античастиц, но остается некоторое количество протонов, гиперонов, мезонов.

Эра лептонов (легких частиц, вступающих в электромагнитные взаимодействия). Продолжительность эры 10 с, температура 10-10 градусов по Кельвину, плотность 104 г/см3. Основную роль играют легкие частицы, принимающие участие в реакциях между протонами и нейтронами.

(легких частиц, вступающих в электромагнитные взаимодействия). Продолжительность эры 10 с, температура 10-10 градусов по Кельвину, плотность 104 г/см3. Основную роль играют легкие частицы, принимающие участие в реакциях между протонами и нейтронами.

Фотонная эра . Продолжительность 1 млн лет. Основная доля массы энергии Вселенной приходится на фотоны. К концу эры температура падает с 1010 до 3000 градусов по Кельвину, плотность с 104 г/см3 до 1021 г/см3. Главную роль играет излучение, которое в конце эры отделяется от вещества.

. Продолжительность 1 млн лет. Основная доля массы энергии Вселенной приходится на фотоны. К концу эры температура падает с 1010 до 3000 градусов по Кельвину, плотность с 104 г/см3 до 1021 г/см3. Главную роль играет излучение, которое в конце эры отделяется от вещества.

Звездная эра наступает через 1 млн лет после зарождения Вселенной. В звездную эру начинается процесс образования протозвезд и протогалактик.

наступает через 1 млн лет после зарождения Вселенной. В звездную эру начинается процесс образования протозвезд и протогалактик.

Затем разворачивается грандиозная картина образования структуры Метагалактики.

Метагалактика представляет собой совокупность звездных систем — галактик, а ее структура определяется их распределением в пространстве, заполненным чрезвычайно разреженным межгалактическим газом и пронизываемом межгалактическими лучами.

представляет собой совокупность звездных систем — галактик, а ее структура определяется их распределением в пространстве, заполненным чрезвычайно разреженным межгалактическим газом и пронизываемом межгалактическими лучами.

Согласно современным представлениям, для Метагалактики характерна ячеистая (сетчатая, пористая) структура. Эти представления основываются на данных астрономических наблюдений, показавших, что галактики распределены неравномерно, а сосредоточены вблизи границ ячеек, внутри которых галактик почти нет.

Галактика — гигантская система, состоящая из скопления звезд и туманностей, образующих в пространстве достаточно сложную конфигурацию.

— гигантская система, состоящая из скопления звезд и туманностей, образующих в пространстве достаточно сложную конфигурацию.

По форме галактики условно разделяются на три типа:

1) эллиптические;

2) спиральные;

3) неправильные.

Эллиптические галактики обладают пространственной формой эллипсоида с разной степенью сжатия (рис. 5.2

обладают пространственной формой эллипсоида с разной степенью сжатия (рис. 5.2 ). Они являются наиболее простыми по структуре, распределение звезд равномерно убывает от центра.

). Они являются наиболее простыми по структуре, распределение звезд равномерно убывает от центра.

Спиральные галактики представлены в форме спирали, включая спиральные ветви (рис. 5.3

представлены в форме спирали, включая спиральные ветви (рис. 5.3 ). Это самый многочисленный вид галактик, к которому относится и наша Галактика — Млечный Путь

). Это самый многочисленный вид галактик, к которому относится и наша Галактика — Млечный Путь .

.

Неправильные галактики не обладают выраженной формой, в них отсутствует центральное ядро (рис. 5.4

не обладают выраженной формой, в них отсутствует центральное ядро (рис. 5.4 ).

).

Звезды. На современном этапе эволюции Вселенной вещество в ней находится преимущественно в звездном состоянии. 97 % вещества в нашей Галактике сосредоточено в звездах , представляющих собой гигантские плазменные образования различной величины, температуры, с разной характеристикой движения.

, представляющих собой гигантские плазменные образования различной величины, температуры, с разной характеристикой движения.

Возраст звезд меняется в достаточно большом диапазоне значений, от 15 млрд лет, соответствующих возрасту Вселенной, до сотен тысяч — самых молодых.

Солнечная система представляет собой группу небесных тел, различных по размерам и физическому строению. В эту группу входят: Солнце, девять больших планет, десятки спутников планет, тысячи малых планет (астероидов), сотни комет и бесчисленное множество метеоритных тел, движущихся как роями, так и в виде отдельных частиц. К 1979 г. было известно 34 спутника и 2000 астероидов.

представляет собой группу небесных тел, различных по размерам и физическому строению. В эту группу входят: Солнце, девять больших планет, десятки спутников планет, тысячи малых планет (астероидов), сотни комет и бесчисленное множество метеоритных тел, движущихся как роями, так и в виде отдельных частиц. К 1979 г. было известно 34 спутника и 2000 астероидов.

Контрольные вопросы

-

Какие уровни строения материи выделяет наука?

-

Какие этапы можно выделить в истории изучения природы?

-

Каковы характерные особенности механистической картины мира ?

-

В чем суть электромагнитной картины мира?

-

Приведите классификацию элементарных частиц.

-

Назовите основные характеристики элементарных частиц.

-

Какие представления о веществе и поле были выработаны в рамках классической физики?

-

Что означает понятие корпускулярно-волновой дуализм?

-

Прокомментируйте постулаты Н. Бора.

-

В чем суть соотношения неопределенностей?

-

Какие модели Вселенной разработаны в современной космологии?

-

Прокомментируйте концепции происхождения планет Солнечной системы.

-

Дайте характеристику основным этапам эволюции Вселенной с точки зрения современной науки.