XX век — век науки. Ее авторитет в обществе прочен и устойчив. Общее доверие к науке настолько велико, что мы порой просто отождествляем понятия «знание» и «научное знание», считая их почти синонимами. Но это далеко не так. Существует немало видов знания, источником которых является отнюдь не наука, а житейский опыт, эстетические впечатления, религиозное откровение и т.д. Однако научное знание превосходит остальные виды своей полнотой, убедительностью и чисто практическими силой и пользой, что достигается посредством научного метода: это такая процедура получения научного знания, с помощью которого его можно воспроизвести, проверить и передать другим.

По большому историческому счету наука — сравнительно молодое социальное образование. Ей никак не более 2,5 тыс. лет.

Европейской родиной науки считается Древняя Греция. «Учеными» в современном значении этого слова их сделал пристальный интерес к самому процессу мышления, его логике и содержанию. Древнегреческие мудрецы не просто собирали и накапливали факты, суждения, откровения или высказывали новые предположения, они начали их доказывать, аргументировать, т.е. логически выводить одно знание из другого, тем самым придавая ему систематичность, упорядоченность и согласованность (рис. 3.1 ).

).

Причем была сформирована не только привычка к доказательству, но проанализирован и сам процесс доказывания, создана теория доказательств — логика Аристотеля .

.

Античная наука дала и первый, доныне непревзойденный образец, канон построения законченной системы теоретического знания — геометрию Евклида .

.

Благодаря всем этим новациям античная культура за очень кроткий исторический срок создала замечательные математические теории (Евклид ), космологические модели (Аристарх Самосский

), космологические модели (Аристарх Самосский ), сформулировала ценные идеи целого ряда будущих наук — физики, биологии и т.д. Но самое важное — был апробирован первый образец подлинно научного знания, интуитивно поняты основные его особенности, резко отличающие его от донаучного и ненаучного знания.

), сформулировала ценные идеи целого ряда будущих наук — физики, биологии и т.д. Но самое важное — был апробирован первый образец подлинно научного знания, интуитивно поняты основные его особенности, резко отличающие его от донаучного и ненаучного знания.

Основными элементами научного знания являются:

-

твердо установленные факты;

-

закономерности, обобщающие группы фактов;

-

теории, представляющие собой системы закономерностей, в совокупности описывающей некий фрагмент реальности;

-

научные картины мира, рисующие обобщенные образы всей реальности, в которых сведены в некое системное единство все теории, допускающие взаимное согласование.

Существуют два уровня научного познания: эмпирический и теоретический.

Проблема различения двух уровней научного познания — теоретического и эмпирического (опытного) — вытекает из одной специфической особенности его организации. Суть этой особенности заключается в существовании различных типов обобщения доступного изучения материала. Наука ведь устанавливает законы. А закон — есть существенная, необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь явлений, т.е. Нечто общее, а если строже — то и всеобщее для того или иного фрагмента реальности.

Общее же (или всеобщее) в вещах устанавливается путем абстрагирования, отвлечения от них тех свойств, признаков, характеристик, которые повторяются, являются сходными, одинаковыми во множестве вещей одного класса.

Разница в способах отыскания общего в вещах, т.е. установления закономерностей, и разводит эмпирический и теоретический уровни познания.

В наше время стандартная модель строения научного знания выглядит примерно так (рис. 3.2 ).

).

Познание начинается с установления путем наблюдения или экспериментов различных фактов. Если среди этих фактов обнаруживается некая регулярность, повторяемость, то в принципе можно утверждать, что найден эмпирический закон, первичное эмпирическое обобщение. И все бы хорошо, но, как правило, рано или поздно отыскиваются такие факты, которые никак не встраиваются в обнаруженную регулярность. Тут на помощь призывается творческий интеллект ученого, его умение мысленно перестроить известную реальность так, чтобы выпадающие из общего ряда факты вписались, наконец, в некую единую схему и перестали противоречить найденной эмпирической закономерности.

Возникает вопрос: можно ли четко отграничить псевдонаучные идеи от идей собственно науки?

Для этих целей разными направлениями методологии науки сформулировано несколько принципов. Один из них получил название принципа верификации : какое-либо понятие или суждение имеет значение, если оно сводимо к непосредственному опыту или высказываниям о нем, т.е. эмпирически проверяемо.

: какое-либо понятие или суждение имеет значение, если оно сводимо к непосредственному опыту или высказываниям о нем, т.е. эмпирически проверяемо.

Принцип верификации позволяет в первом приближении отграничить научное знание от явно ненаучного. Однако он не может помочь там, где система идей скроена так, что решительно все возможные эмпирические факты в состоянии истолковать в свою пользу — идеология, религия, астрология и т.п. В таких случаях полезно прибегнуть еще к одному принципу разграничения науки и ненауки, предложенному крупнейшим философом ХХ в. К. Поппером, — принципу фальсификации (рис. 3.3

(рис. 3.3 ). Он гласит: критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость или опровержимость.

). Он гласит: критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость или опровержимость.

Сами работающие в науке ученые считают вопрос о разграничении науки и ненауки не слишком сложным. Дело в том, что они интуитивно чувствуют подлинно и псевдонаучный характер знания, так как ориентируются на определенные нормы и идеалы научности, некие эталоны исследовательской работы. В этих идеалах нормах науки выражены представления о целях научной деятельности и способах их достижения. Хотя они исторически изменчивы, но все же во все эпохи сохраняется некий инвариант таких норм, обусловленный единством стиля мышления, сформированного еще в Древней Греции. Его принято называть рациональным. Этот стиль мышления основан по сути на двух фундаментальных идеях:

1) природной упорядоченности;

2) формального доказательства как главного средства обоснованности знания.

В рамках рационального стиля мышления научное знание характеризуют следующие методологические критерии:

-

универсальность;

-

согласованность или непротиворечивость, обеспечиваемая дедуктивным способом развертывания системы знания;

-

простота;

-

объяснительный потенциал;

-

наличие предсказательной силы.

Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта обустроилось на всей планете, поставило на себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное космическое пространство и т.п.

Если наука и дальше будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество! (видео 3.1 ).

).

Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у научного подхода есть свои издержки, область действия и границы применимости. В методологии науки вопрос о границах научного метода обсуждается, по крайней мере, со времен И. Канта . То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, — естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.

. То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, — естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.

Одну из таких границ очерчивает наш опыт (во всех возможных формах). А опыт наш, хотя и велик, но неизбежно ограничен.

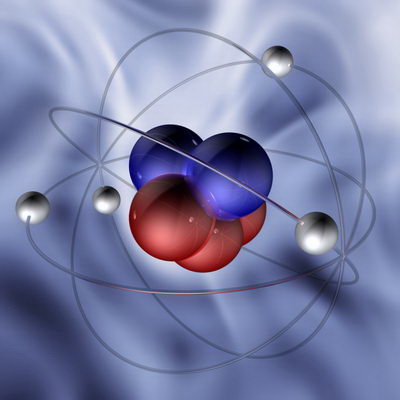

Другой пограничный барьер на пути к всемогуществу науки возвела природа человека. Загвоздка оказалась в том, что человек — существо макромира (т.е. мира предметов, сопоставимых по своим размерам с человеком). И средства, используемые учеными в научном поиске — приборы, язык описания и пр. — того же масштаба. Когда же человек со своими макроприборами макропредставлениями о реальности начинает штурмовать микро- или мегамир, то неизбежно возникают нестыковки. Наши макропредставления не подходят к этим мирам, никаких прямых аналогов привычным нам вещам там нет, и поэтому сформировать макрообраз, полностью адекватный микромиру невозможно.

Другую пограничную полосу наука соорудила себе сама. Мы привыкли к выражениям типа: «Наука расширяет горизонты». Это, конечно, верно. Но не менее верно и обратное утверждение: наука не только расширяет, но и значительно сужает горизонты человеческого воображения. Любая теория, разрешающая одни явления, как правило, запрещает другие.

И наконец, еще одно значимое ограничение потенциала научного метода связано с его инструментальной по сути природой. Научный метод — инструмент в руках человека, обладающего свободой воли. Он может подсказать человеку, как добиться того или иного результата, но он ничего не может сказать о том, что надо человеку делать. Наука — это рассказ о том, что в этом мире есть и что в принципе может быть. О том же, что «должно быть» в социальном, конечно, мире — она молчит. Это уже предмет выбора человека, который он должен сделать сам. «Научных рекомендаций» здесь быть не может.

Две с половиной тысячи лет истории науки не оставляют сомнения в том, что она развивается, т.е. необратимо качественно изменяется со временем. Фактическая история науки внешне выглядит достаточно хаотично. Но наука изменила бы самой себе, если бы в этом «броуновском движении» гипотез, открытий, теорий не попыталась бы отыскать некую упорядоченность, закономерный ход становления и смены идей и концепций, т.е. обнаружить скрытую логику развития научного знания.

Прежде полагали, что в науке идет непрерывное приращение научного знания, ныне логика развития науки представляется иной: последняя развивается не непрерывным накоплением новых фактов и идей, не шаг за шагом, а через фундаментальные теоретические сдвиги. Пошаговую логику неспешной эволюции науки сменила логика научных революций и катастроф. Ввиду новизны и сложности проблемы в методологии науки еще не сложилось общепризнанного подхода или модели логики развития научного знания.

Пожалуй, наибольшее число сторонников, начиная с 60-х гг. XX в., собрала концепция развития науки, предложенная американским историком и философом науки Томасом Куном (рис. 3.4

(рис. 3.4 ).

).

Он ввел в методологию науки принципиально новое понятие — «выделить парадигму ».

».

Буквальный смысл этого слова — образец. В нем фиксируется существование особого способа организации знания, подразумевающего определенный набор предписаний, задающих характер видения мира, а значит, влияющих на выбор направлений исследования. В парадигме содержатся также и общепринятые образцы решения конкретных проблем.

Переходы от одной научной парадигмы к другой Т. Кун сравнивал с обращением людей в новую религиозную веру. Утверждение новой парадигмы осуществляется в условиях мощного противодействия сторонников прежней парадигмы, поэтому выбор принципов, которые составят будущую успешную парадигму, осуществляется учеными не столько на основании логики или под давлением эмпирических фактов, сколько в результате внезапного «озарения», «просветления», иррационального акта веры в то, что мир устроен именно так, а не иначе (см. видео 3.2 ).

).

Однако далеко не все исследователи методологии научного познания согласились с таким выводом. Альтернативную модель развития науки, также ставшую весьма популярной, предложил Имре Лакатос (рис. 3.5

(рис. 3.5 ).

).

Его концепция, названная методологией научно-исследовательских программ , по своим общим контурам довольно близка к куновской, однако расходится с ней в принципиальнейшим пункте. И. Лакатос считает, что выбор научным сообществом одной из многих конкурирующих исследовательских программ может и должен осуществляться рационально, на основе четких рациональных критерий.

, по своим общим контурам довольно близка к куновской, однако расходится с ней в принципиальнейшим пункте. И. Лакатос считает, что выбор научным сообществом одной из многих конкурирующих исследовательских программ может и должен осуществляться рационально, на основе четких рациональных критерий.

В общем виде лакатосовская модель развития науки может быть описана так. Исторически непрерывное развитие науки представляет собой конкуренцию научно-исследовательских программ.

Сегодня вряд ли кто возьмется оспаривать тезис о наличии в истории науки революций. Однако термин «научная революция» при этом может иметь разное содержание.

при этом может иметь разное содержание.

Самая радикальная его интерпретация заключается в признании одной — единственное революции, которая состоит в победе над невежеством, суевериями и предрассудками, в результате чего и рождается, собственно, наука.

Другое понимание научной революции сводит ее к ускоренной эволюции.

В VI—IV вв. до н.э. была осуществлена первая революция в познании мира, в результате которой и появляется на свет сама наука. Исторический смысл этой революции заключается в отличии науки от других форм познания и освоения мира, в создании определенных норм и образцов построения научного знания. Наиболее ясно наука осознала саму себя в трудах великого древнегреческого философа Аристотеля . Он создал формальную логику (рис. 3.6

. Он создал формальную логику (рис. 3.6 ).

).

Вторая глобальная научная революция приходится на XVI—XVIII вв. Ее исходным пунктом считается как раз переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической (рис. 3.7 ). Это, безусловно, самый заметный признак смены научной картины мира, но он мало отражает суть происшедших в эту эпоху перемен в науке. Их общий смысл обычно определяется формулой: становление классического естествознания. Такими классиками-первопроходцами признаны Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон.

). Это, безусловно, самый заметный признак смены научной картины мира, но он мало отражает суть происшедших в эту эпоху перемен в науке. Их общий смысл обычно определяется формулой: становление классического естествознания. Такими классиками-первопроходцами признаны Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон.

«Потрясения основ» — третья научная революция — случилась на рубеже XIX—XX вв.

В это время последовала целая серия блестящих открытий в физике (открытие сложной структуры атома, явление радиоактивности, дискретного характера электромагнитного излучения и т.д.). Их общим мировоззренческим итогом явился сокрушительный удар по базовой предпосылке механистической картины мира — убежденности в том что с помощью простых сил, действующих между неизменными объектами, можно описать все явления природы и что универсальный ключ к пониманию происходящего дает, в конечном счете, механика И. Ньютона.

Наиболее значимыми теориями, составившими основу новой парадигмы научного знания, стали теория относительности (специальная

(специальная и общая

и общая ) и квантовая механика

) и квантовая механика .

.

Другой важной закономерностью развития науки принято считать единство процессов дифференциации и интеграции научного знания.

Стремление свести всю сложность единого, целостного мира природы к нескольким «простым элементам» настроило исследователей на подробнейшую детализацию изучаемой реальности. Изобретение таких приборов как телескоп и микроскоп, гигантски расширило познавательные возможности и количество доступных изучению объектов природы. Поэтому рост научного знания сопровождался его непрерывной дифференциации, т.е. разделением, дроблением на все более мелкие разделы и подразделы.

Но при этом, уже в рамках классического естествознания, стало постепенно утверждаться идея принципиального единства всех явлений природы, а следовательно, и отображающих их научных дисциплин.

К настоящему времени основные фундаментальные науки настолько сильно диффундировали друг в друга, что пришла пора задуматься о единой науке о природе.

В принципе можно согласиться с тем, что ныне интегративные процессы в естествознании стали ведущей силой его развития. Однако это утверждение не следует понимать так, что процессы дифференциации научного знания сошли на нет. Они продолжаются. Дифференциация и интеграция в развитии естествознания — не взаимоисключающие, а взаимодополнительные тенденции.

Классическое естествознание, как уже говорилось ранее, «выросло» на применение экспериментально-математических методов.

«Выгоды» естествознания от использования математики многообразны. Во многих случаях математика выполняет роль универсального языка естествознания, специально предназначенного для лаконичной и точной записи различных утверждений.

Однако главное достоинство математики, столь привлекательное для ученых-естественников, заключается в том, что она способна служить источником моделей, алгоритмических схем для связей, отношений и процессов, составляющих предмет естествознания.

Поскольку в математических формулах и уравнениях произведены некие общие соотношения свойств реального мира, они имеют обыкновение повторяться в разных его областях. На этом соображении построен такой своеобразный метод естественнонаучного познания, как математическая гипотеза. В ней идут не от содержания гипотезы к математическому ее оформлению, а наоборот, пробуют уже готовым математическим формам подобрать некое конкретное содержание.

Роль математики в современном естествознании трудно переоценить. Достаточно сказать, что ныне новая теоретическая интерпретация какого-либо явления считается полноценной, если удается создать математический аппарат отражающий основные закономерности этого явления. Однако не следует думать, что все естествознание в итоге будет сведено к математике. Построение различных формальных систем, моделей, алгоритмических схем лишь одна из сторон развития научного знания.

Словосочетание «научная картина мира» подразумевает некую аналогию между совокупностью описывающих реальный мир научных абстракций и этаким большущим, живописным полотном, на котором художник компактно разместил все предметы мира. Как и все прочие аналогии, эта довольно приблизительно отражает суть дела, но в целом удачно.

подразумевает некую аналогию между совокупностью описывающих реальный мир научных абстракций и этаким большущим, живописным полотном, на котором художник компактно разместил все предметы мира. Как и все прочие аналогии, эта довольно приблизительно отражает суть дела, но в целом удачно.

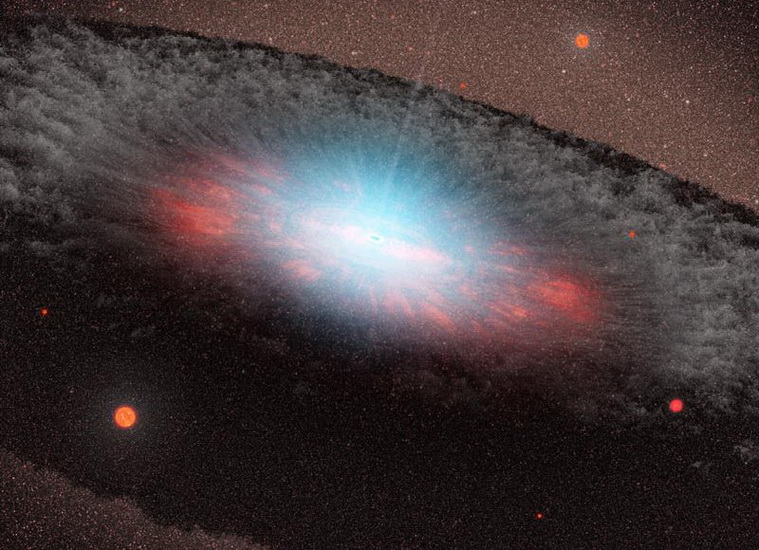

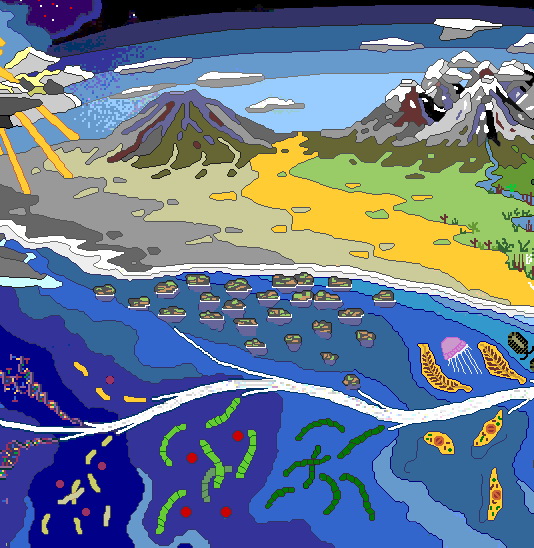

Нынешняя научная картина мира «оживила» неподвижную доселе Вселенную, обнаружила в каждом ее фрагменте эволюцию, развитие! Описание истории Вселенной со всем ее содержимым потребовало уже не фотографии, а киноленты, каждый кадр которой соответствовал определенному этапу ее развития. Это главная принципиальная особенность современной естественнонаучной картины мира — принцип глобального эволюционизма .

.

Появление принципа глобального эволюционизма означает, что в современном естествознании утвердилось убеждение в том, что материя, Вселенная в целом и во всех ее элементах не могут существовать вне развития.

означает, что в современном естествознании утвердилось убеждение в том, что материя, Вселенная в целом и во всех ее элементах не могут существовать вне развития.

Не вдаваясь в детали (они будут изложены в следующих главах), подчеркнем радикальное обновление наших представлений об устройстве мироздания: Вселенная нестационарна, она имела начало во времени, следовательно, она исторична, т.е. эволюционирует во времени. И эту 20-миллиардолетнюю эволюцию в принципе можно реконструировать!

Таким образом, идея эволюции прорвалась в физику и космологию. Но не только в них. В последние десятилетия благосклонное отношение к эволюционным представлениям начала проявлять и химия.

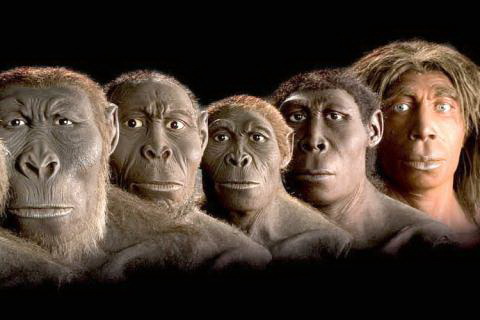

В ХХ в. эволюционное учение интенсивно развивалось и в рамках его прародительницы — биологии. Современный эволюционизм в научных дисциплинах биологического профиля предстает как многоплановое учение, ведущее поиск закономерностей и механизмов эволюции сразу на многих уровнях организации живой материи: молекулярном, клеточном, организменном, популяционном и даже биогеоценотическом.

Идея эволюции праздновала успех и в других областях естествознания — в геологии, например, окончательно утвердилась концепция дрейфа континентов; а такие науки, как экология, биогеохимия, антропология, были изначально «эволюционными».

Поэтому современное естествознание вправе провозгласить лозунг: «Все существующее есть результат эволюции!».

Появление синергетики в современном естествознании, очевидно, инициировано, подготовкой глобального эволюционного синтеза всех естественно — научных дисциплин. Эту тенденцию в немалой степени сдерживала разительная асимметрия процессов деградации и развития в живой и неживой природе.

в современном естествознании, очевидно, инициировано, подготовкой глобального эволюционного синтеза всех естественно — научных дисциплин. Эту тенденцию в немалой степени сдерживала разительная асимметрия процессов деградации и развития в живой и неживой природе.

Закон сохранения и превращения энергии (первое начало термодинамики) в принципе не запрещает такого перехода, лишь бы количество энергии сохранялось в прежнем объеме. Но, в реальности такого никогда не происходит. Вот эту-то односторонность, однонаправленность, перераспределения энергии в замкнутых системах и подчеркивает второе начало.

Для отражения этого процесса в термодинамику было введено новое понятие — энтропия . Под энтропией стали понимать меру беспорядка системы. Более точная формулировка второго начала термодинамики приняла такой вид: «При самопроизвольных процессах в системах, имеющих постоянную энергию, энтропия всегда возрастает».

. Под энтропией стали понимать меру беспорядка системы. Более точная формулировка второго начала термодинамики приняла такой вид: «При самопроизвольных процессах в системах, имеющих постоянную энергию, энтропия всегда возрастает».

Главный мировоззренческий сдвиг, произведенный синергетикой, можно выразить следующим образом:

1) процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во Вселенной по меньшей мере равноправны;

2) процессы созидания (нарастания сложности и упорядоченности) имеют единый алгоритм независимо от природы систем, в которых они осуществляются.

Таким образом, синергетика претендует на открытие некоего универсального механизма, с помощью которого осуществляется самоорганизация, как в живой, так и в неживой природе. Под самоорганизацией при этом понимается спонтанный переход открытой неравновесной системы от менее сложных к более сложным и упорядоченным формам организации. Отсюда следует, что объектом синергетики могут быть отнюдь не любые системы, а только те, которые удовлетворяют двум условиям:

при этом понимается спонтанный переход открытой неравновесной системы от менее сложных к более сложным и упорядоченным формам организации. Отсюда следует, что объектом синергетики могут быть отнюдь не любые системы, а только те, которые удовлетворяют двум условиям:

1) должны быть открытыми;

2) должны быть существенно неравновесными.

Мир, в котором мы живем, состоит из разномасштабных открытых систем, развитие которых подчиняется некоторым общим закономерностям. При этом он имеет свою долгую историю, которая в общих чертах известна современной науке.

Вот как выглядит хронология наиболее важных событий этой истории.

-

20 млрд. лет назад — Большой взрыв.

-

3 минуты спустя — образование вещественной основы Вселенной (фотоны, нейтрино и антинейтрино с примесью ядер водорода, гелия и электронов).

Через несколько сотен тысяч лет — появление атомов (легких элементов).

-

19—17 млрд. лет назад — образование разномасштабных структур (галактик).

-

15 млрд. лет назад — появление звезд первого поколения, образование атомов тяжелых элементов.

-

5 млрд. лет назад — рождение Солнца.

-

4,6 млрд. лет назад — образование Земли.

-

3,8 млрд. лет назад — зарождение жизни.

-

450 млн. лет назад — появление растений.

-

150 млн. лет назад — появление млекопитающих.

-

2 млн. лет назад — начало антропогенеза.

Подчеркнем, что современной науке известны не только «даты», но во многом и сами механизмы эволюции Вселенной от Большого взрыва до наших дней. Это фантастический результат. Наиболее крупные прорывы к тайнам истории Вселенной осуществлены во второй половине нашего века: предложена и обоснована концепция Большого взрыва, построена кварковая модель атома, установлены типы фундаментальных взаимодействий и построены первые теории их объединения и т.д.

Контрольные вопросы

-

Каковы особенности научного знания?

-

Дайте характеристику современного представления о структуре научного познания

-

Охарактеризуйте основные элементы научной деятельности?

-

В чем суть понятия «парадигма»?

-

Каковы особенности развития науки согласно представлениям Т. Куна?

-

Каковы особенности развития науки согласно представлениям И. Лакатоса?

-

Каковы основные методологические критерии научности?

-

В чем суть принципа верификации?

-

В чем суть принципа фальсификации?

-

Назовите основные научные революции и их суть?

-

Каковы границы действенности научного метода?

-

В чем проявляются дифференциация и интеграция научного знания?

-

Что такое «математическая гипотеза»?

-

В чем суть принципа глобального эволюционизма?

-

Опишите основные идеи «синергетики»?

-

Назовите принципиальные особенности современной естественнонаучной картины мира.