Московская финансово-промышленная академия

___________________________________________________

Кафедра Информатики

Алёхина Г.В.

Пронкин П.Г.

Руководство по изучению курса «Компьютерная геометрия и графика»

для специальности: 654700 – Информационные системы

Москва, 2006

Тема 1. Компьютерная графика, геометрическое

моделирование и решаемые ими задачи

Тема 2. Основы дизайна: графические коммуникации

Тема 4. Основы работы с растровой графикой

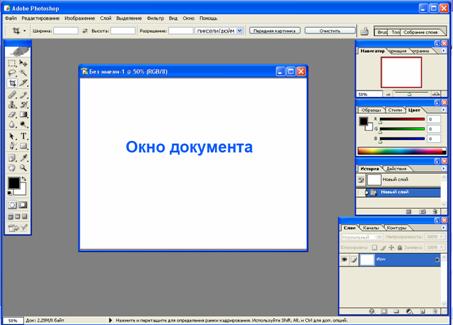

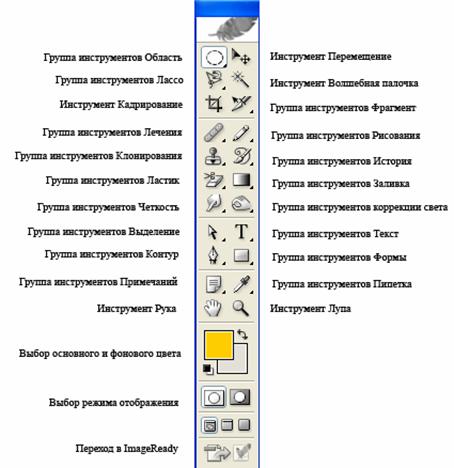

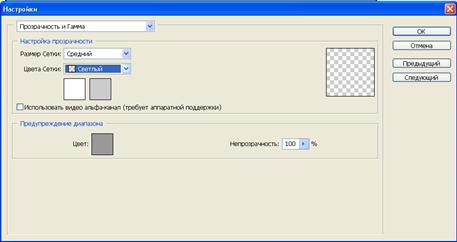

Вопрос 1. Основы работы с графическим редактором Adobe Photoshop

Вопрос 2. Дополнительные возможности работы графическим

редактором Adobe Photoshop

Тема 5. Основы работы с векторной графикой

Вопрос 1. Основы работы с графическим редактором Corel

PHOTO-PAINT

Вопрос 2. Дополнительные возможности работы с графическим

редактором Corel PHOTO-PAINT

Тема 6. Основы работы с трехмерной графикой

Тема 7. Основы фрактальной графики

Тема 9. Графическое программирование с использованием OpenGL

Тема 1. Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими задачи

Введение

Прочитав этот материал, Вы будете:

1. знать:

· понятие и классификацию компьютерной графики;

· понятие и назначение геометрического моделирования;

· особенности растровой графики;

· особенности векторной графики;

· особенности фрактальной графики;

· понятие интерактивной графики.

2. уметь:

· классифицировать компьютерную графику;

· разбираться в особенностях растровой, векторной, фрактальной и интерактивной графики;

· определять назначение геометрического моделирования.

3. обладать навыками:

· классификации компьютерной графики;

· геометрического моделирования;

· решения задач компьютерной графики с помощью геометрического моделирования.

При изучении материала, обратите внимание на следующие основные термины и понятия, которые необходимо запомнить:

· компьютерная графика;

· интерактивная графика;

· растровая графика;

· векторная графика;

· фрактальная графика;

· пиксель;

· компьютерная геометрия;

· преобразование единичного квадрата;

· вращение;

· отображение;

· однородные координаты;

· двумерное вращение вокруг произвольной оси.

Теория

Понятие и классификация компьютерной графики

Специальную область информатики, занимающуюся методами и средствами создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов, называют компьютерной графикой.

Компьютерная графика охватывает все виды и формы представления изображений, доступных для восприятия человеком:

· на экране монитора компьютера,

· на бумажном носителе,

· на кинопленке

· на ткани и т.д.

Компьютерная графика применяется в самых различных областях человеческой деятельности:

· в медицине (компьютерная томография),

· научные исследования (фотография биологических микрочастиц),

· моделирование (зданий, сооружений, летательных аппаратов, тканей, одежды и т.д.),

· опытно-конструкторские разработки (проект нового агрегата) и т.д.

Компьютерную графику можно классифицировать по нескольким критериям:

1) в зависимости от способа формирования изображений:

Ø растровая

Ø векторная

Ø фрактальная.

2) в зависимости от координат измерения (в этом типе компьютерной графики могут сочетаться векторный и растровый способы формирования изображений):

Ø плоская, двухмерная

Ø объемная, трехмерная (или 3D-графика).

3) в зависимости от специализации в отдельных областях (в этом типе компьютерной графики могут сочетаться векторный и растровый способы формирования изображений):

Ø инженерная графика

Ø научная графика

Ø Web-графика

Ø компьютерная полиграфия и т.д.

Ø

В результате развития современных информационных технологий и посредством объединения компьютерных, телевизионных и кинотехнологий сформировалась относительно новая область компьютерной графики – интерактивная (анимационная) графика.

Под интерактивной компьютерной графикой понимают раздел компьютерной графики, изучающий вопросы динамического управления со стороны пользователя содержанием изображения, его формой, размерами и цветом на экране с помощью интерактивных устройств взаимодействия.

Особенности растровой графики

Пиксел - неделимая точка в графическом изображении. Пиксел характеризуется прямоугольной формой и размерами, определяющими пространственное разрешение изображения

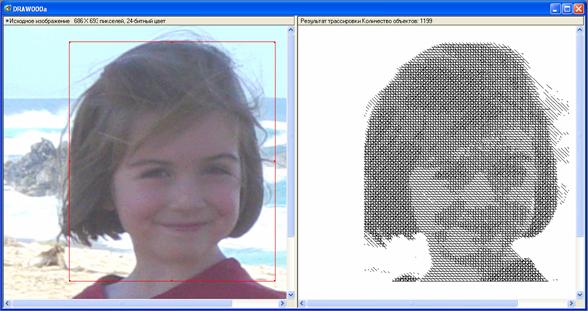

Под растровым (bitmap, raster) понимают способ представления изображения в виде совокупности отдельных точек (пикселов) различных цветов или оттенков (рис.1.1). Это наиболее простой способ представления изображения, потому, что именно таким образом видит его наш глаз.

Рис. 1.1. Пример растрового изображения

Достоинством растрового способа представления изображений является возможность получения фотореалистичного изображения высокого качества в различном цветовом диапазоне. Недостатком – высокая точность и широкий цветовой диапазон требуют увеличения объема файла для хранения изображения и оперативной памяти для его обработки.

Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, называемых пикселами, расположенных на сетке. Например, изображение древесного листа описывается конкретным расположением и цветом каждой точки сетки, что создает изображение примерно так же, как в мозаике (фотографии, отсканированные рисунки и т.д.). При редактировании растровой графики Вы редактируете пикселы, а не линии. Растровая графика зависит от разрешения, поскольку информация, описывающая изображение, прикреплена к сетке определенного размера. При редактировании растровой графики, качество ее представления может измениться. В частности, изменение размеров растровой графики может привести к "разлохмачиванию" краев изображения, поскольку пиксели будут перераспределяться на сетке. Вывод растровой графики на устройства с более низким разрешением, чем разрешение самого изображения, понизит его качество.

Применение растровой графики позволяет добиться качественного изображения, фотографического качества. Но за все нужно, платить в данном случае - объемами файлов и трудоемкостью редактирования изображения, приходиться каждую точку подправлять вручную. Даже если Вы при редактировании используете инструменты типа линии или примитивов (овалов, квадратов), то результат представляет собой изменение затронутых данными инструментами пикселей. При изменении размеров, качество изображения ухудшается: при уменьшении - исчезают мелкие детали, а при увеличении картинка может превратиться в набор неряшливых квадратов (увеличенных пикселей). При печати растрового изображения или при просмотре его на средствах имеющих недостаточный разрешающую способность значительно ухудшает восприятие образа.

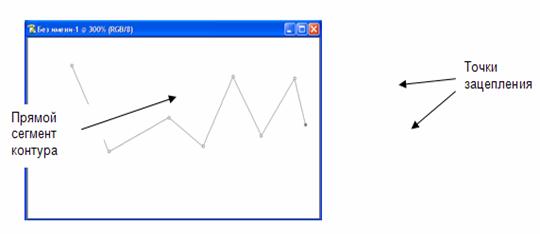

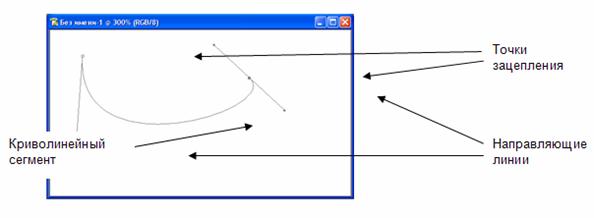

Особенности векторной графики

Для векторной графики характерно разбиение изображения на ряд графических примитивов – точка, прямая, ломаная, дуга, полигон. Таким образом, появляется возможность хранить не все точки изображения, а координаты узлов примитивов и их свойства (цвет, связь с другими узлами и т.д.). При использовании векторного представления изображение представляет собой базу данных описаний примитивов. То есть, в составе изображения могут быть отрезки, окружности, овалы, точки, кривые Безье и так далее. А изображение будет представлять из себя массив описаний - нечто типа:

Ø отрезок (20,20-100,80);

Ø окружность (50,40-30);

Ø кривая Безье (20,20-50,30-100,50).

Векторное изображение может быть легко масштабировано без потери деталей, т.к. это требует пересчета сравнительно небольшого числа координат узлов. Другой термин object-oriented graphics.

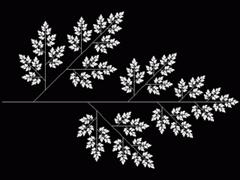

Векторная графика описывает изображения с использованием прямых и изогнутых линий, называемых векторами, а также параметров, описывающих цвета и расположение. Например, изображение древесного листа описывается точками, через которые проходит линия, создавая тем самым контур листа. Цвет листа задается цветом контура и области внутри этого контура.

Рис. 1.2. Пример векторного изображения

При редактировании элементов векторной графики Вы изменяете параметры прямых и изогнутых линий, описывающих форму этих элементов. Вы можете переносить элементы, менять их размер, форму и цвет, но это не отразится на качестве их визуального представления. Векторная графика не зависит от разрешения, т.е. может быть показана в разнообразных выходных устройствах с различным разрешением без потери качества.

Достоинством векторной компьютерной графики является:

1. Она экономна в плане объемов дискового пространства, необходимого для хранения изображений: это связано с тем, что сохраняется не само изображение, а только некоторые основные данные, используя которые программа всякий раз воссоздает изображение заново. Кроме того, описание цветовых характеристик несильно увеличивает размер файла.

2. Объекты векторной графики просто трансформируются и ими легко манипулировать, что не оказывает практически никакого влияния на качество изображения.

3. Векторная графика максимально использует возможности разрешающей способности любого выводного устройства: изображение всегда будет настолько качественным, на сколько способно данное устройство.

Недостатком векторной компьютерной графики является:

1. Программная зависимость: каждая программа сохраняет данные в своем собственном формате, поэтому изображение, созданное в одном векторном редакторе, как правило, не конвертируется в формат другой программы без погрешностей.

2. Сложность векторного принципа описания изображения не позволяет автоматизировать ввод графической информации и сконструировать устройство подобное сканеру для растровой графики.

3. Векторная графика действительно ограничена в чисто живописных средствах и не предназначена для создания фотореалистических изображений.

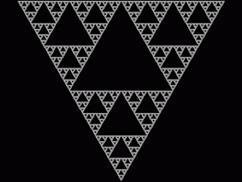

Особенности фрактальной графики

Фрактал - объект, обладающий бесконечной сложностью, позволяющий рассмотреть столько же своих деталей вблизи, как и издалека. Земля - классический пример фрактального объекта. Из космоса она выглядит как шар. Если приближаться к ней, мы обнаружим океаны, континенты, побережья и цепи гор. Будем рассматривать горы ближе - станут, видны еще более мелкие детали: кусочек земли на поверхности горы в своем масштабе столь же сложный и неровный, как сама гора. И даже еще более сильное увеличение покажет крошечные частички грунта, каждая из которых сама является фрактальным объектом.

Геометрическое моделирование и решаемые ими задачи

Под компьютерной геометрией понимают математический аппарат, применяемый в компьютерной графике.

Реалистичность восприятия человеком сложного компьютерного изображения определяется умением разработчика математической модели изображаемого объекта или процесса достоверно повторить на экране его развитие в пространстве и во времени. Модель включает в себя систему уравнений и алгоритмов их реализации. Математической основой построения модели являются уравнения, описывающие форму и движение объектов. Все многообразие геометрических объектов является комбинацией различных примитивов – простейших фигур, которые в свою очередь состоят из графических элементов – точек, линий и поверхностей.

Компьютерная геометрия оперирует не с рисунками, а с числами (координатами точек, векторов, матрицами преобразований, списками данных) и отношениями между ними, выраженными также в цифровой форме. Исходная информация, обработанная специальными алгоритмами, преобразуется в другие цифровые данные, интерпретируемые как искомый результат – модель объекта, его экранное изображение, отношения между объектами сцены и т.п.

Систематизация формул, необходимых для работы с графическими объектами, приведение их к алгоритмическому виду отличает компьютерную графику от обычной, в которой свойства и взаимосвязь графических объектов визуально воспринимаются глазами человека и интеллектуально интерпретируются его мозгом.

Компьютерная геометрия есть математический аппарат, положенный в основу компьютерной графики. В свою очередь, основой компьютерной геометрии составляют различные преобразования точек и линий. При использовании машинной графики можно по желанию изменять масштаб изображения, вращать его, смещать и трансформировать для улучшения наглядности перспективного изображения. Все эти преобразования можно выполнить на основе математических методов.

Преобразования, как и компьютерную геометрию, разделяют на двумерные, или преобразования на плоскости, и трехмерные или пространственные.

Задачи, решаемые геометрическим моделированием

1)Задание точки на плоскости

Точки на плоскости задаются с помощью двух ее координат. Таким образом, геометрически каждая точка задается значениями координат вектора относительно выбранной системы координат. Координаты точек можно рассматривать как элементы матрицы [x,y], т.е. в виде вектор-строки или вектор-столбца. Положением этих точек управляют путем преобразования матрицы.

Точки на плоскости xy можно перенести в новые позиции путем добавления к координатам этих точек констант переноса:

![]() (1)

(1)

Для перемещения точки на плоскости надо к матрице ее координат прибавить матрицу коэффициентов преобразования.

Рассмотрим результаты матричного умножения матрицы [x,y], определяющей точку Р и матрицы преобразований 2х2 общего вида:

(2)

(2)

Проведем анализ полученных результатов, рассматривая x* и y* как преобразованные координаты. Для этого исследуем несколько частных случаев.

Рассмотрим случай, когда a = d = 1 и c = b = 0. Матрица преобразований приводит к матрице, идентичной исходной,

(3)

(3)

При этом изменений координат точки Р не происходит.

Если теперь d = 1, b

= c =

(4)

(4)

Как видно, это приводит к изменению масштаба в направлении х, так как х*=ах. Следовательно, данное матричное преобразование эквивалентно перемещению исходной точки в направлении х.

Теперь положим b = c = 0, т.е.:

(5)

(5)

В результате получаем изменение масштабов в направлениях x и y. Если a<>d, то перемещения вдоль осей неодинаковы. Если a = d >1, то имеет место увеличение масштаба координат точки Р. Если 0 < a=d <1, то будет иметь место уменьшение масштаба координат точки Р.

Если a или (и) d отрицательны, то происходит отображение координат точек. Рассмотрим это, положив b = c = 0, d = 1 и а = -1, тогда:

(6)

(6)

Произошло

отображение точки относительно оси у. В случае b = c =

Заметим, что отображение и изменение масштаба вызывают только диагональные элементы матрицы преобразования.

Теперь рассмотрим случай, когда a = d = 1, а с = 0, т.е.

(7)

(7)

Координата х точки Р не изменяется, в то время как у* линейно зависит от начальных координат. Этот эффект называется сдвигом. Аналогично, когда a = d = 1, b = 0, преобразование осуществляет сдвиг пропорционально координате у.

Преобразование общего вида, примененное к началу координат не приведет к изменению координат точки (0,0). Следовательно, начало координат инвариантно при общем преобразовании. Это ограничение преодолевается за счет использования однородных координат.

Если подвергнуть общему преобразованию различные геометрические фигуры, то можно установить, что параллельные прямые преобразуются в параллельные прямые, середина отрезка – в середину отрезка, параллелограмм – в параллелограмм, точка пересечения двух линий – в точку пересечения преобразованной пары линий.

2)Преобразование единичного квадрата

Четыре вектора положения точек единичного квадрата с одним углом в начале координат записываются в виде

(8)

(8)

Применение общего

матричного преобразования ![]() к единичному квадрату приводит к

следующему:

к единичному квадрату приводит к

следующему:

.

(9)

.

(9)

Из полученного соотношения можно сделать вывод, что координаты В* определяются первой строкой матрицы преобразования, а координаты D* второй строкой этой матрицы. Таким образом, если координаты точек В* и D* известны, то общая матрица преобразования определена. Воспользуемся этим свойством для нахождения матрицы преобразования для вращения на произвольный угол.

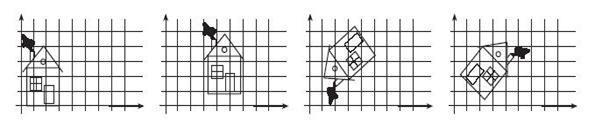

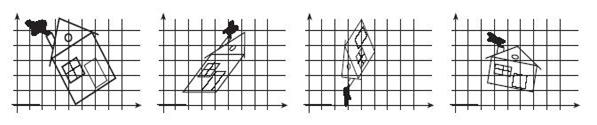

3)Вращение

Общую матрицу 2х2, которая осуществляет вращение фигуры относительно начала координат, можно получить из рассмотрения вращения единичного квадрата вокруг начала координат.

Как следует из рисунка, точка В с координатами (1,0) преобразуется в точку В*, для которой х*=(1)cos q и y=(1)sin q, а точка D, имеющая координаты (0,1) переходит в точку D* с координатами x*=(-1)sin q и y*=(1)cos q.

Матрица преобразования общего вида записывается так:

(10)

(10)

Для частных случаев. Поворот на 900 можно осуществить с помощью матрицы преобразования

(11)

(11)

Если использовать матрицу координат вершин, то получим, например:

(12)

(12)

Поворот на 1800

получается с помощью матрицы  (13).

(13).

4) Отображение

В то время как чистое двумерное вращение в плоскости xy осуществляется вокруг оси, перпендикулярной к этой плоскости, отображение определяется поворотом на 1800 вокруг оси, лежащей в плоскости ху.

Такое вращение

вокруг линии у = х происходит при использовании матрицы  (14)

(14)

Преобразованные новые выражения определяются соотношением:

(15)

(15)

Вращение вокруг у

= 0 получается при использовании матрицы  (16)

(16)

1. Однородные координаты

Преобразования переноса, масштабирования и поворота записываются в матричной форме в виде

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

(17)

.

(17)

Очевидно, что

перенос, в отличие от масштабирования и поворота, реализуется с помощью

сложения. Это обусловлено тем, что вводить константы переноса внутрь структуры

общей матрицы размера 2х2 не представляется возможным. Желательным является

представление преобразований в единой форме – с помощью умножения матриц. Эту

проблему можно решить за счет введения третьей компоненты в векторы точек ![]() и

и

![]() ,

т.е. представляя их в виде

,

т.е. представляя их в виде ![]() и

и ![]() . Матрица преобразования

после этого становится матрицей размера 3х2:

. Матрица преобразования

после этого становится матрицей размера 3х2:

(18)

(18)

Это необходимо, поскольку число столбцов в матрице, описывающей точку, должно равняться числу строк в матрице преобразования для выполнения операции умножения матриц. Таким образом

, (19)

, (19)

откуда следует, что константы т,п вызывают смещение х* и y* относительно х и у. Поскольку матрица 3х2 не является квадратной, она не имеет обратной матрицы. Эту трудность можно обойти, дополнив матрицу преобразования до квадратной размера 3х3. Например,

(20)

(20)

Заметим, что третья компонента векторов положения точек не изменяется при добавлении третьего столбца к матрице преобразования. Используя эту матрицу в соотношении (8), получаем преобразованный вектор [х* у* 1]. Добавление третьего элемента к вектору положения и третьего столбца к матрице преобразования позволяет выполнить смещение вектора положения. Третий элемент здесь можно рассматривать как дополнительную координату вектора положения. Итак, вектор положения [х у 1] при воздействии на него матрицы 3х3 становится вектором положения в общем случае вида [X Y Н]. Представленное преобразование было выполнено так, что [X Y Н] = [х* у* 1].

Преобразование,

имеющее место в трехмерном пространстве, в нашем случае ограничено плоскостью,

поскольку H =

1. Если, однако, третий столбец ![]() матрицы преобразования Т

размера 3 х 3 отличен от 0, то в результате матричного преобразования получим [х

у 1] =[Х Y Н], где Н ¹ 1.

матрицы преобразования Т

размера 3 х 3 отличен от 0, то в результате матричного преобразования получим [х

у 1] =[Х Y Н], где Н ¹ 1.

Плоскость, в которой теперь лежит преобразованный вектор положения, находится в трехмерном пространстве. Однако сейчас нас не интересует то, что происходит в трехмерном пространстве.

Итак, найденные х* и у* получены с помощью пучка лучей, проходящих через начало координат. Результат преобразований показан на рис.1.3.

Рис. 1.3. Результат преобразований

Из

рассмотрения подобных треугольников видно, что ![]() и

и ![]() .

Рассматривая три компоненты, запишем это в виде

.

Рассматривая три компоненты, запишем это в виде

![]() .

(21)

.

(21)

Представление

двумерного вектора трехмерным или в общем случае n-мерного вектора (п + 1)-мерным называют

однородным координатным воспроизведением. При однородном координатном

воспроизведении n-мерного

вектора оно выполняется в (п + 1)-мерном пространстве, и конечные

результаты в n-мерном пространстве получают

с помощью обратного преобразования. Таким образом, двумерный вектор [х у]

представляется трехкомпонентным вектором ![]() .

Разделив компоненты вектора на однородную координату h, получим

.

Разделив компоненты вектора на однородную координату h, получим

![]() и

и ![]() .

(22)

.

(22)

Не существует единственного однородного координатного представления точки в двумерном пространстве. Например, однородные координаты (12, 8, 4), (6, 4, 2) и (3, 2, 1) представляют исходную точку [3 2]. Для простоты вычислений выбираем [х у 1], чтобы представить не преобразованную точку в двумерных однородных координатах. Преобразование

![]() (23)

(23)

в дополнительных координатах задается выражением в однородных координатах в виде

(24)

(24)

Выполнение указанных выше преобразований показывает, что Х = х*, Y = у*, а Н = 1. Равенство единице дополнительной координаты означает, что преобразованные однородные координаты равны исходным координатам.

В общем случае Н ¹ 1, и преобразованные обычные координаты получаются за счет нормализации однородных координат, т. е.

![]() и

и

![]() .

(25)

.

(25)

Геометрически все преобразования х и у происходят в плоскости Н = 1 после нормализации преобразованных однородных координат.

Преимущество введения однородных координат проявляется при использовании матрицы преобразований общего вида порядка 3х3

,

(26)

,

(26)

с помощью которой можно выполнять и другие преобразования, такие как смещение, операции изменения масштаба и сдвига, обусловленные матричными элементами а, b, с и d. Указанные операции рассмотрены ранее.

Чтобы показать воздействие третьего столбца матрицы преобразований 3х3, рассмотрим следующую операцию:

(27);

(27);

Здесь Х = х, Y = у, а Н = рх + qy + 1. Переменная Н, которая определяет плоскость, содержащую преобразованные точки, представленные в однородных координатах, теперь образует уравнение плоскости в трехмерном пространстве.

Это преобразование показано на рис.1.4, где линия АВ, лежащая в плоскости ху, спроектирована на линию CD плоскости рХ + qY —Н + 1 = 0. На рисунке величины р = q = 1.Выполним нормализацию для того, чтобы получить обычные координаты:

![]() (28),

(28),

![]() (29)

(29)

Полагая р = q = 1, для изображенных на рисунке точек А и В с координатами соответственно (1, 3) и (4, 1) получим

![]() и

и

![]() (30).

(30).

После преобразования А в С* и В в D* имеем

![]() и

и

![]() (31).

(31).

Рис.1.4. Пример преобразования

Однородные координаты для точек С* и

D*, показанные на рисунке, соответственно равны ![]() и

и ![]() (32)

(32)

Результатом нормализации является перевод трехмерной линии CD в ее проекцию C*D* на плоскость Н = 1. Как показано на рисунке, центром проекции является начало координат.

Основная матрица преобразования размера 3х3 для двумерных однородных координат может быть подразделена на четыре части:

(33)

(33)

Как мы видим, а, b, с и d осуществляют изменение масштаба, сдвиг и вращение; т и п выполняют смещение, а р и q — получение проекций. Оставшаяся часть матрицы, элемент s, производит полное изменение масштаба. Чтобы показать это, рассмотрим преобразование

(34)

(34)

Здесь Х = х, Y = у, а Н = s. Это дает х* = x/s и y* == y/s. В результате преобразования [х у 1 ] —> [x/s y/s 1] имеет место однородное изменение масштаба вектора положения. При s < 1 происходит увеличение, а при s > 1 уменьшение масштаба.

2. Двумерное вращение вокруг произвольной оси

Выше было рассмотрено вращение изображения около начала координат. Однородные координаты обеспечивают поворот изображения вокруг точек, отличных от начала координат. В общем случае вращение около произвольной точки может быть выполнено путем переноса центра вращения в начало координат, поворотом относительно начала координат, а затем переносом точки вращения в исходное положение. Таким образом, поворот вектора положения [х у 1 ] около точки (т, п) на произвольный угол может быть выполнен с помощью преобразования

. (35)

. (35)

Выполнив две операции умножения матриц, можно записать

.

(36)

.

(36)

Предположим, что центр изображения имеет координаты (4, 3) и желательно повернуть изображение на 90° против часовой стрелки вокруг его ^центральной оси. Действие, выполненное с помощью матрицы

(37)

(37)

вызывает вращение вокруг начала координат, а не вокруг оси. Как сказано выше, необходимо вначале осуществить перенос изображения таким образом, чтобы желаемый центр вращения находился в начале координат. Это осуществляется с помощью матрицы переноса

(38)

(38)

Затем следует применить матрицу вращения и, наконец, привести результаты к началу координат посредством обратной матрицы. Вся операция

(39)

(39)

может быть объединена в одну матричную операцию путем выполнения матричных преобразований вида

(40)

(40)

Рис.1.5. Примеры вращений вокруг произвольной оси

Вращение: a — вокруг оси х; б — вокруг оси y; в — вокруг оси z

В результате будет получено х* =Х/Н и у* = Y/H. Двумерные вращения около каждой оси ортогональной системы представлены на рисунке.

3. Трехмерные преобразования и проекции

Рассмотрим трехмерную декартовую систему координат, являющуюся правосторонней (рис.1.6).

Рис. 1.6. Трехмерное преобразование проекции

Примем соглашение, в соответствии с которым, будем считать положительные такие повороты, при которых (если смотреть с конца полуоси в направлении начала координат) поворот на 90° против часовой стрелки переводить одну полуось в другую. На основе этого соглашения строится следующая таблица, которую можно использовать как для правых, так и для левых систем координат:

Аналогично тому, как точка на плоскости описывается вектором (x,y), точка в трехмерном пространстве описывается вектором (x,y,z).

Как и в двухмерном случае, для возможности реализаций трехмерных преобразований (рис.1.7) с помощью матриц перейдем к однородным координатам

[x,y,x,1] или [X,Y,Z,H] (41)

[x*,y*,z*1] = [![]() ], где Н¹1, ¹0 (42)

], где Н¹1, ¹0 (42)

Рис. 1.7. Трехмерные преобразования

Обобщенная матрица преобразования 4´4 для трехмерных однородных координат имеет вид

![]()

![]() Т=

Т= (43)

(43)

Эта матрица может быть представлена в виде 4-х отдельных частей

![]() (44)

(44)

· Матрица 3´3 осуществляет линейное (линейное преобразование трансформирует исходную линейную комбинацию векторов в некоторую также линейную их комбинацию) преобразование в виде изменения масштаба, сдвига и вращения.

· Матрица 1´3 производит перенос.

· Матрица 3´1- преобразования в перспективе.

· Скалярный элемент 1´1 выполняет общее изменение масштаба.

4. Проекции

В общем случае проекции (рис.1.9) преобразуют точки, заданные в системе координат размерностью n, в системы координат размерностью меньше, чем n.

Будем рассматривать случай проецирования 3 измерений в 2. Проекция трехмерного объекта (представленного в виде совокупности точек) строится при помощи прямых проекционных лучей, которые называются проекторами и которые проходят через каждую точку объекта и, пересекая картинную плоскость, образуют проекцию (рис1.8).

Рис.1.8. Примеры проекций

Определенным таким образом класс проекций существует под названием плоских геометрических проекций, т. к. проецирование производится на плоскости, а не на искривленную поверхность и в качестве проекторов используется прямые, а не кривые линии.

Многие картографические проекции являются либо не плоскими, либо не геометрическими.

Плоские геометрические проекции в дальнейшем будем называть просто проекциями.

Проекции делятся на два основных класса:

· параллельные проекции (аксонометрические)

· центральные проекции

Рис.1.9. Схема классификации проекций

Параллельные проекции делятся на два типа в зависимости от соотношения между направлением проецирования и нормалью к проекционной плоскости (рис.1.10).

1) Ортографические – направления совпадают, т. е. направление проецирования является нормалью к проекционной плоскости.

2) Косоугольные – направление проецирования и нормаль к проекционной плоскости не совпадает.

Рис.1.10. Параллельные проекции

Наиболее широко используемыми видами ортографических проекций является вид спереди, вид сверху(план) и вид сбоку, в которых картинная плоскость перпендикулярна главным координатным осям. Если проекционные плоскости не перпендикулярны главным координатным осям, то такие проекции называются аксонометрическими.

При аксонометрическом проецировании сохраняется параллельность прямых, а углы изменяются; расстояние можно измерить вдоль каждой из главных координатных осей (в общем случае с различными масштабными коэффициентами).

Изометрическая проекция – нормаль к проекционной плоскости (а следовательно и направление проецирование) составляют равные углы с каждой из главных координатных осей (рис.1.11).

Рис. 1.11. Изометрическая проекция

Если нормаль к проекционной плоскости имеет координаты (a,b,c), то потребуем, чтобы |a| = |b| = |c| или ±a=±b=±c, т. е. имеется 8 направлений (по одному в каждом из октантов), которые удовлетворяют этому условию. Однако существует лишь 4 различных изометрических проекции (если не рассматривать удаление скрытых линий), т.к. векторы (a, a, a) и (-a,-a,-a) определяют нормали к одной и той же проекционной плоскости.

Изометрическая проекция обладает следующим свойством: все 3 главные координатные оси одинаково укорачиваются. Поэтому можно проводить измерения вдоль направления осей с одним и тем же масштабом. Кроме того, главные координатные оси проецируются так, что их проекции составляют равные углы друг с другом (120°).

Косоугольные (наклонные) проекции сочетают в себе свойства ортографических проекций (видов спереди, сверху и сбоку) со свойствами аксонометрии. В этом случае проекционная плоскость перпендикулярна главной координатной оси, поэтому сторона объекта параллельная этой плоскости, проецируется так, что можно измерить углы и расстояния. Проецирование других сторон объекта также допускает проведение линейных измерений (но не угловых) вдоль главных осей. Отметим, что нормаль к проекционной плоскости и направление проецирование не совпадают.

Двумя важными видами косоугольных проекций являются проекции:

· Кавалье (cavalier) – горизонтальная косоугольная изометрия (военная перспектива)

· Кабине (cabinet) – фронтальная косоугольная диметрия.

Рис. 1.12. Проекция Ковалье

В проекции Кавалье направление проецирование составляет с плоскостью угол 45°. В результате проекция отрезка, перпендикулярного проекционной плоскости, имеет ту же длину, что и сам отрезок, т.е. укорачивание отсутствует.

Рис. 1.13. Проекция кабине

Проекция кабине

имеет направление проецирование, которое составляет с проекционной плоскостью

угол ![]() arctg(½) (≈26,5°). При

этом отрезки, перпендикулярные проекционной плоскости, после проецирования

составляют ½ их действительной длины. Проекции кабине являются более

реалистическими, чем проекции Кавалье, т. к. укорачивание с коэффициентом

½ больше согласуются с нашим визуальным опытом.

arctg(½) (≈26,5°). При

этом отрезки, перпендикулярные проекционной плоскости, после проецирования

составляют ½ их действительной длины. Проекции кабине являются более

реалистическими, чем проекции Кавалье, т. к. укорачивание с коэффициентом

½ больше согласуются с нашим визуальным опытом.

Центральная проекция любой совокупности параллельных прямых, которые не параллельны проекционной плоскости, будут сходится в точке схода. Точек схода бесконечно много. Если совокупность прямых параллельна одной из главных координатных. осей, то их точка схода называется главной точкой схода. Имеются только 3 такие точки, соответствующие пересечениям главных координатных осей с проекционной плоскостью. Центральные проекции классифицируются в зависимости от числа главных точек схода, которыми они обладают, а, следовательно, и от числа координатных осей, которые пересекают проекционную плоскость.

1). Одноточечная проекция.

Рис.1.14. Одноточечная проекция

На рис.1.14 сходятся лишь линии, параллельные оси z.

2). Двухточечная проекция широко применяется в архитектурном, инженерном и промышленном проектировании.

3). Трехточечные центральные проекции почти совсем не используются, во-первых, потому, что их трудно конструировать, а во-вторых, из-за того, что они добавляют мало нового с точки зрения реалистичности по сравнению с двухточечной проекцией.

Методические указания

При изучении темы:

· читать: учебное пособие Алехиной Г.В., Пронкина П.Г. Компьютерная геометрия и графика. – М.: МФПА., 2006.;

· изучить дополнительные материалы: читать: учебник Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики - С.-Пб.: «БХВ_Петербург», 2005.

Выполнение практических заданий

Проверьте, насколько Вы сможете использовать полученные знания при решении практических задач.

Выполните практические задания, относящиеся к теме 1. Инструкции по выполнению задания приводятся по ходу описания заданий.

Тема 2. Основы дизайна: графические коммуникации

Введение

Прочитав этот материал, Вы будете:

1. знать:

· принципы восприятия цвета человеком;

· особенности влияния на восприятие зрителем холодных и теплых цветов;

· понятие света и его характеристик;

· спектральные данные;

· характеристики цвета;

· принципы построения композиции;

· принципы подбора шрифта.

2. уметь:

· подбирать цветовую гамму;

· строить композицию в соответствии с основными принципами;

· подбирать шрифты.

3. обладать навыками:

· строить композиции в комфортной для зрителя цветовой гамме и с грамотно подобранными шрифтами.

При изучении материала, обратите внимание на следующие основные термины и понятия, которые необходимо запомнить:

· цвет;

· свет;

· ахроматические цвета;

· хроматические цвета;

· теплые цвета;

· холодные цвета;

· фон композиции;

· однородные координаты;

· двумерное вращение вокруг произвольной оси.

Теория

Общие сведения о восприятии цвета

Цвет является результатом взаимодействия света, объекта и наблюдателя (или просмотрового прибора). При взаимодействии с объектом свет модифицируется таким образом, что просмотровый прибор — такой, например, как зрение человека — воспринимает модифицированный свет как определенный цвет. Чтобы цвет существовал, необходимо присутствие всех трех этих элементов.

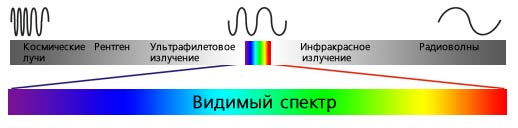

Свет — это видимая часть электромагнитного спектра. Свет характеризуется тем, что имеет волновую природу (рис.2.1).

Рис. 2.1. Свет

Каждая волна описывается своей длиной — расстоянием между двумя соседними гребнями. Длина волны измеряется в нанометрах (нм). Нанометр — это одна миллионная часть миллиметра.

Область электромагнитного спектра, видимая человеческим глазом, занимает диапазон примерно от 400 до 700 нанометров. Этот диапазон составляет всего лишь малую часть огромного спектра электромагнитных волн. Хотя остальную его часть человек не видит, однако, помимо видимых волн человек использует и многие другие невидимые волны: начиная с самых коротких волн — рентгеновских лучей — и кончая длинными волнами, которые улавливаются нашими теле- и радиоприемниками.

Рис.2.2. Видимый спектр

Внутри человеческого глаза имеются сенсоры света, чувствительные к электромагнитным волнам, длина которых попадает в видимый спектр (рис.2.2). Когда на эти сенсоры попадают световые волны, они посылают сигнал нашему мозгу. Затем этот сигнал интерпретируется мозгом как определенный цвет. Какой именно цвет получится в результате этой интерпретации, зависит от сочетания в свете волн различной длины. Например, если сенсоры зарегистрируют волны сразу всех длин из видимого спектра, то мозг будет воспринимать этот свет как белый. Если не будет зафиксировано никаких волн с длиной волны из видимого спектра, то это значит, что никакого света нет, и мозг будет интерпретировать эту информацию как черный цвет.

Рис. 2.3. Основные области видимого спектра

Пропустив луч белого света через призму, можно разбить его на составляющие и таким образом понять, как наши глаза реагируют на каждую отдельную длину волны. Этот эксперимент показывает, что волны разной длины интерпретируются нами как разные цвета. Можно выделить основные области видимого спектра: красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю и фиолетовую (мнемоническая формула “Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан” позволяет запомнить эти цвета по первым буквам). Цвета плавно и непрерывно переходят друг в друга, образуя “радугу” (рис.2.3).

Когда зрительная система человека регистрирует волны с длиной около 700 нм, он видит “красный” цвет, а когда длина волны находится в диапазоне 450-500 нм, — “голубой”; длина волны 400 нм соответствует “фиолетовому” и так далее. Такая реакция глаза является основой для образования миллионов различных цветов, которые каждый день регистрирует зрительная система человека.

Однако человек редко видит волны всех длин одновременно (чисто белый свет), также как и волны только одной длины. Реальный мир гораздо сложнее. Таким образом, цвет — это не просто часть света. Цвет — это и есть сам свет. Когда человек видим цвет, он видит свет, преобразованный в новое сочетание волн нескольких различных длин. Например, когда человек видит красный объект, он регистрирует свет, содержащий в основном волны, длина которых находится в “красном” диапазоне. Именно таким образом — в результате преобразования света — все объекты приобретают свой цвет. Человек видит мир, полный цветных объектов, потому что каждый объект посылает ему в глаза определенное сочетание длин волн.

Объекты

Рис. 2.4. Световые волны, попавшие на объекты

Когда световые волны попадают на объект, его поверхность поглощает некоторое количество энергии спектра, а оставшаяся часть спектра отражается от объекта. Модифицированный таким образом свет, отраженный от объекта, имеет совершенно иной состав длин волн. Разные поверхности, содержащие разное количество различных пигментов, красящих веществ и красителей, генерируют различные уникальные сочетания длин волн.

При попадании на отражающий объект (такой, например, как бумага) или при прохождении через пропускающий объект (такой как пленка или слайд) свет может изменяться. Сами по себе источники света — испускающие объекты (такие как лампы искусственного освещения или мониторы компьютера) — тоже испускают свои собственные уникальные комбинации длин волн.

Отраженный, проникающий или испускаемый свет и составляет то, что мы называем “цветом объекта”. Существует столько различных цветов, сколько поверхностей предметов — каждый объект влияет на цвет уникальным образом. Сочетание длин волн, исходящих от объекта, — это спектральные данные, которые часто еще называют “картой” цвета. Спектральные данные получаются в результате тщательного анализа — или измерения — длин всех волн. В ходе этого анализа определяется процентное содержание каждой из длин волн, отраженных обратно к наблюдателю, — интенсивность их отражения.

Спектральные характеристики цветов можно исследовать визуально и на основании полученных замеров строить спектральные кривые.

Спектральные данные

Спектральные данные можно представить на графике в виде спектральной кривой — визуального представления карты цвета (рис.2.5).

Рис. 2.5. Спктральные данные

Такие кривые строятся по двум абсолютным координатам: длине волны и интенсивности отражения света. На горизонтальной оси откладывают различные длины волн в диапазоне от 400 до 700 нм, а по вертикальной оси — интенсивность их отражения.

Чтобы вычислить спектральные данные, спектрофотометр анализирует информацию в определенных точках на оси длин волн (Digital Swatchbook, например, исследует 31 точку с шагом в 10 нм) и в каждой точке определяет степень интенсивности отражения волн данной длины. Это самое полное и самое надежное описание цвета из всех возможных.

1. Спектральная кривая цвета Brick Red (“Кирпично-красный”) в красно-оранжевой области резко поднимается вверх.

2. Кривая цвета Logo Plum (“Сливовый”) показывает, что этот цвет является смесью глубоких синих и красных тонов.

Особенности цветовой палитры

В природе не существует материала, отражающего 100% падающего на него света, поэтому нет ни идеально белого, ни идеально черного цвета. Самый черный цвет у черного бархата, он поглощает 99,8% падающего на него света. Самый белый — спрессованный в плитку порошок химически чистого сернокислого бария, отражающий около 94% света. Серый цвет отражает свет в зависимости от соотношения в нем белого и черного. Бесконечно разнообразный серый тон предоставляет большие возможности для его использования. Цвета белый, черный и серый называются ахроматическими, все прочие — хроматическими.

Объект, как правило, освещается солнцем или искусственным источником света. При искусственном освещении зачастую используются цветовые фильтры, что существенно влияет на восприятие. Важно помнить, что:

· чем сильнее естественный свет, тем ярче и звонче любой цвет;

· предмет того же цвета, что и освещение, становится ярче. Данное явление широко используют при оформлении экспозиций — в этом случае наиболее эффективно применение светофильтров. Например, красные предметы при красном освещении выглядят очень яркими, а при зеленом — очень темными, почти черными;

· белый всегда "вбирает" в себя цвет освещения. Белые объекты в красном свете выглядят красноватыми, в зелено — зеленоватыми и т. д.;

· свет отражается сильнее (предметы выглядят ярче), если лучи падают отвесно, а не под углом;

· при удалении наблюдается изменение цвета: на расстоянии все предметы кажутся голубоватыми. С увеличением расстояния светлые предметы не сколько темнеют, а темные смягчаются и светлеют. Следует иметь в виду, что удачное освещение или умелая, целенаправленная подсветка могут дать дополнительный эффект;

· при искусственном освещении происходит изменение цветового тона предметов. Например, белые, серьге и зеленые объекты желтеют; синие — темнеют и краснеют; тени предметов резко очерчены; предметы, находящиеся в тени, плохо различимы по цвету;

· темная отделка помещений снижает освещенность в среднем на 20—40% в зависимости от варианта освещения: прямое — до 20%, равномерное рассеянное — до 30%, отраженное — до 40%;

· слабо освещенное помещение лучше всего отделывать в светло-желтые и светло-розовые тона. Белый цвет значительно им уступает, т. к. при слабом освещении белые поверхности кажутся тусклыми и серыми;

· отделка хорошо освещенных помещений, обращенных на юг, может быть более темной; допустимо использование серо-голубых тонов;

· освещенность нижних этажей, особенно первого, всегда хуже, чем верхних, поэтому цвет нижних этажей должен быть светлее верхних.

Ахроматические цвета (белый, черный и все оттенки серого) в цветовых кругах отсутствуют, но они играют важную роль. Белый цвет осветляет, делает "легче" любой другой; черный, наоборот, затемняет любой хроматический, делает его более мрачным, торжественным. Сочетание оттенков разной интенсивности, полученных путем добавления белого цвета к основному цветовому тону (например, от красного до розового, от синего до голубого), никогда не приводит к дисгармонии. "Цветовой аккорд" воспринимается воздушным, спокойным.

Хроматические цветовые тона с ахроматическими наиболее гармоничны в следующих сочетаниях: красный, оранжевый и желтый (теплые) с черным; голубой, синий, фиолетовый (холодные) с белым.

Цель дизайнера достичь гармоничного сочетания цветов совместным их применением.

Наиболее распространены следующие типы цветовых гармоний: двухцветная однотонная, двухцветная контрастная, трехцветная однотонная, трехцветная однотонно-контрастная, и, как исключение, четырехцветная.

В более многоцветных композициях случайные цвета зачастую вызывают пестроту, ощущение тревоги и нарушают единство композиции.

Восприятие цвета субъективно, оно зависит от психологического состояния человека. Существует и обратная связь. С древнейших времен известно специфическое воздействие цвета на человека. Цвет влияет на аппетит, работоспособность, внимание, кровяное давление и многое-многое другое. По утверждению психологов, человек наделяет каждый цвет определенными свойствами, и это очень важно учитывать в дизайне.

В комнате, освещенной лампой под красным абажуром, уютно и тепло; представьте теперь, что произойдет, если заменить лампу на синюю. Светлые стены классов и школьных коридоров дольше остаются чистыми, поскольку не "провоцируют" учеников пачкать. Привлекателен и вызывает положительные эмоции ярко-голубой, т. к. этот цвет устойчиво ассоциируется с летним небом.

Цвет обладает эмоциональной выразительностью, он может создавать впечатление легкости и тяжести, торжества и уныния, печали и радости. Восприятие размера и глубины пространства также зависит от цвета: одни краски "выступают вперед", другие "уходят назад". Красный, оранжевый, желтый цвета и их оттенки человек ощущает как теплые; синий и фиолетовый — как холодные. Зеленый цвет — нейтральный, у него есть холодные и теплые оттенки. Теплые цвета, как правило, вызывают бодрое настроение — их называют активными; холодные (пассивные), наоборот, успокаивают.

Каждый цвет имеет определенное психологическое и физическое воздействие на человека. Например:

· красный — тяжелый, насыщенный, горячий, активный, динамичный, тревожный. В его присутствии усиливается мышечное напряжение, учащается дыхание и повышается кровяное давление;

· голубой — удаляющийся, легкий, прохладный, спокойный, свежий, чистый. Этот цвет успокаивает, снижает кровяное давление, в больших количествах вызывает ощущение прохлады;

· желтый — теплый, радостный, подвижный. Зрительно увеличивает объем, приближает, стимулирует умственную деятельность. Серо-желтые и зеленовато-желтые оттенки вызывают неприятные ощущения;

· оранжевый — легкий, теплый, яркий, динамичный, способствует легкому возбуждению, улучшению пищеварения, кровообращения и повышению половой активности;

· фиолетовый — далекий, таинственный, холодный, выразительный. Он уменьшает объем, стимулирует деятельность сердца и легких, увеличивает сопротивляемость простудным заболеваниям. Требует тщательного подбора сочетаний с другими цветами.

Интенсивные цвета, действующие в течение длительного времени, утомляют человека, раздражают глаза и надоедают. Если человеку приходится иметь дело с желтыми предметами, а стены помещения окрашены в тот же цвет, то зрение ослабевает.

В настоящее время ученые многих стран, экспериментируя с воздействием цвета на психику, дают рекомендации практического его использования во всех областях человеческой деятельности. В производственной сфере, к примеру, это прекрасное средство оптимизации производства — для повышения производительности труда, снижения усталости; в медицине (психотерапии) — успокаивающее, создающее оптимистическое настроение и способствующее выздоровлению "лекарство". При оформлении зон отдыха, интерьеров жилых помещений и офисов необходимая атмосфера создается именно с помощью цвета: для динамичного, активного времяпрепровождения используют контрастные, яркие сочетания, а для тихого, спокойного отдыха — мягкие, пастельные тона.

Исследования показывают, что из всего спектрального разнообразия больше всего утомляет сетчатку глаза фиолетово-синий, чуть меньше — красный и меньше всего — зеленый цвет.

Цвет комнат для детей младшего возраста должен быть теплых оранжево-желтых тонов; для детей 10—14 лет — различных оттенков зеленого цвета, а для старшеклассников — голубой или нейтральный светло-серый.

Оранжево-желтый, желтый, зеленовато-голубой, голубой, а также белый уменьшают зрительное и цветовое утомление и относятся к группе оптимальных цветов. Красный, синий, фиолетовый как бы подчинены первой группе и называются субоптимальными цветами. Третью группу так называемых предохранительных цветов составляют максимально насыщенные. Они используются при окраске транспортных средств, станков, инструментов — иными словами, предметов, которые могут представлять опасность для человека.

Соседние цвета влияют друг на друга и воспринимаются нашим зрением в зависимости от цветового окружения. Восприятие цвета вследствие его сочетания с другими цветами называется одновременным цветовым контрастом.

Приведем наиболее яркие примеры.

1. Светлый цвет по соседству с темным кажется еще светлее, а темный рядом со светлым — темнее (световой контраст).

2. Красный цвет, соприкасаясь с зеленым, смотрится насыщеннее (хроматический контраст).

Немаловажное значение имеет фон композиции, о чем свидетельствуют следующие примеры:

· серый, черный и белый фон часто образует приятное сочетание, но белые предметы на светлом фоне пропадают. Бежевые цвета теряются на сером фоне;

· на красном фоне серый цвет кажется зеленоватым; на желтом — синеватым, на зеленом — чуть розоватым, на синем — желтоватым. Если на цветном фоне нужен все-таки серый цвет, этого можно добиться с помощью хроматического контраста. Например, на синем фоне серый цвет пожелтеет, поэтому к нему следует добавить немного синевы, тогда синий цвет и желтый оттенок, вызванный действием контраста, смешавшись, дадут чистый серый ахроматический цвет;

· при отделке поверхностей двумя цветами нижнюю часть следует делать темной, а верхнюю — светлой, что придаст объекту большую устойчивость. В случае необходимости применения темного цвета сверху (например, при отделке стен), темную верхнюю часть стремитесь сделать меньше нижней;

· как правило, теплые тона обладают свойством

"приближаться", а холодные — "удаляться". Если красные и

серые кружки диаметром около

· среди ахроматических светлые воспринимаются приближающимися, а темные удаляющимися цветами. При отделке интерьера подбором соответствующей краски можно достичь оптического уменьшения или увеличения помещения.

Основные принципы построения композиции

1) Существуют два типа композиции — замкнутая и открытая. Для передачи идеи неподвижности, устойчивости больше всего подходит замкну/пая (закрытая, статичная) композиция. Для нее характерны устремленные к центру основные направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. Признак замкнутой композиции — четкий внешний контур, нарастание сложности к центру.

Ощущение простора передается открытой композицией. Основные направления линий — от центра. Как правило, строятся несколько композиционных узлов, используется ритм.

2) Для передачи движения (динамики) используются:

· диагональные линии;

· свободное пространство перед движущимся объектом;

· момент кульминации движения.

3) Условия для выражения покоя (статики):

· нет диагоналей;

· нет свободного пространства;

· статичные позы;

· симметрия, уравновешенность;

· вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).

4) Характерные элементы композиции объединяются по однородным признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре.

5) Построение всей композиции на контрастах создает напряжение, так: изделиям из керамики противопоставляются хрустальные сосуды; бабочки выглядят особенно яркими и живыми на фоне белых рулонов и лисов бумаги.

6) Необходимо соблюдать ограничения (не больше трех-четырех) в материале, деталях, цвете, форме. Избегайте пестроты и дробности, т.к. это создает нежелательное ощущение беспокойства и тревоги. Пестрые, перенасыщенные изображением композиции утомляют, вызывают отрицательные эмоции.

7) Если в композиции много элементов, их располагают группами по два – три. Для изображения событий, равных по своей значимости, используют несколько композиционных центров.

8) Следует обеспечить свободное пространство между группами, чтобы не «потерять» отдельные части композиции.

9) Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами. Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, цветом так, чтобы направить взгляд человека сначала на них, а затем — на менее значимые.

10) В соответствии с правилом золотого сечения наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно на расстоянии 1/3 от края экспозиции.

11) Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы, перспективы, теней.

12) Необходимо соблюдать оптическое равновесие за счет правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом

Выбор шрифта диктуется исключительно мастерством и опытом, поскольку жестких правил, регламентирующих этот выбор, не существует. В рекламе, например, допускаются самые невероятные приемы. Тем не менее, если вы хотите, чтобы ваш текст не только привлекал внимание, но и осмысленно читался, при выборе печатного исполнения рекомендуется соблюдать следующие основные условия: читаемость, уместность, гармоничность и смысловой акцент.

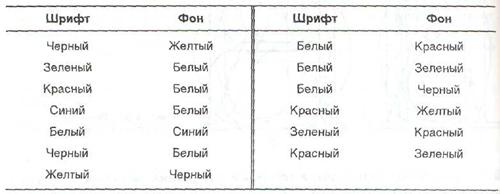

Читаемость — четкость, ясность, простота графических форм. Общие факторы, влияющие на читаемость, таковы: шрифт, толщина и размер букв, длина строки, расстояние между словами, между строчками и между абзацами, цвет шрифта и фона, свободное пространство на странице и даже качество бумаги. Так, четкость существенно зависит от цвета шрифта и фона, на котором он расположен. В табл. 1 приведены усредненные показатели сочетаний основных цветов, влияющих на четкость шрифта и его удобочитаемость {ухудшение направлено сверху вниз).

Следует заметить, что приведенные соотношения весьма приблизительны, т. к. на четкость и удобочитаемость шрифта влияют также тональность цвета, его насыщенность, степень освещенности, размеры, характер поверхности (рельефная, шероховатая, гладкая, полированная, зеркальная), расстояние и т. д.

Таблица 1

Основные условия, обеспечивающие удобочитаемость:

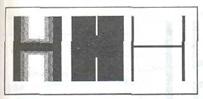

1) Соразмерность толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета (рис. 2.6):

· в шрифтах светлого начертания соотношение толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета примерно равно 1:6 — 1:4;

· в шрифтах полужирного начертания — 1:2; в шрифтах жирного начертания — 1:1.

2) Оптимальность межбуквенных пробелов (рис. 2.7): чрезмерная разреженность букв в строке, как и неоправданная близость, мешают восприятию слов (хотя для короткой надписи такой прием вполне пригоден, т. к. придает строке некую острохарактерность).

3) Пропорциональность ширины буквы по отношению к ее высоте (рис. 2.8). Читаемость снижается в буквах сверхузких и сверхшироких.

Рис. 2.6 Рис. 2.7

Рис. 2.8 Рис. 2.9

4) Контрастность основных и дополнительных штрихов (рис. 2.9). В первой строке приведен пример шрифта с геометрически равной толщиной горизонтальных и вертикальных штрихов. Так как горизонтальные штрихи всегда кажутся толще вертикальных, это придает тексту не которую тревожность, неуравновешенность. Умеренный контраст штрихов шрифта второй строки обеспечивает хорошую удобочитаемость. Сильный контраст штрихов (третья строка) в длинных текстах утомляет глаз, в коротких же, наоборот, зачастую повышает удобочитаемость.

5) Размер шрифта, определяемый форматом экспозиции, а также расстоянием до зрителя.

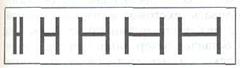

Гармоничность. Наиболее характерной ошибкой начинающих дизайнеров является смешение множества шрифтов в одном документе. Это приводит к дисгармонии и ощущению хаоса. Рекомендуется выбирать родственные гарнитуры или начертания из одного семейства. Шрифты должны гармонировать с другими элементами печатной продукции, включая иллюстрации. Вся композиция текстового документа зависит от используемых шрифтов.

Акцент. При выборе печатного исполнения можно расставить акценты за счет контраста. Обычно для этих целей используют несколько гарнитур одного и того же шрифта, курсив против прямого, прописные буквы против строчных, мелкий кегль против крупного. Усилить смысловой акцент в композиции можно путем увеличения межзнаковых и межстрочных расстояний. Акцент также создается цветом, но при этом следует помнить о гармоничном соотношении фона и основного текста. При акцентировании необходима осторожность, иначе в попытке акцентировать все, не удастся выделить ничего.

Основные выводы:

Необходимо знать законы восприятия изображения, чтобы ваша работа вызывала у зрителя те ощущения, которые вы бы хотели.

На восприятие цвета человеком действуют четыре основных фактора:

1) психо-физиологическое воздействие цвета;

2) символика цвета, принятая в культуре, к которой принадлежит зритель;

3) психологическое состояние зрителя;

4) личные ассоциации зрителя.

Два первых фактора практически не зависят от конкретного человека. Два последних – сугубо индивидуальны. Не всегда можно определить, какой из факторов сыграет решающую роль.

Формально, цвет есть в виде электромагнитных волн различной длины (спектральные данные). Однако цвет, известный нам как красный, — это лишь наше представление о красном цвете, рождающееся в наших умах после того, как наша система визуального восприятия среагирует на эти самые волны определенной длины.

Если нет наблюдателя (человека), роза бесцветна. Она лишь отражает определенное сочетание волн определенной длины, необходимое человеку для того, чтобы видеть красный цвет. Однако цвет, который человек воспринимает и помнит как “красный”, является лишь порождением его ума.

Основой человеческого зрения является сетка из сенсоров света, расположенная внутри его глаза (рис.2.10). Эти сенсоры реагируют на волны различной длины тем, что посылают мозгу уникальные комбинации электрических сигналов. В головном мозге эти сигналы преобразуются в собственно зрительное восприятие света и цвета. А поскольку память человека распознает определенные цвета, он ассоциирует с ними определенные названия.

Рис. 2.10. Основа человеческого зрения

Человеческому зрению приходится работать намного быстрее, чтобы справится с таким потоком ежесекундно поступающей новой информации. В конструкции зрительной системы используется очень эффективный метод — метод “пакетной обработки” потока волн различной длины. В мозге человека видимый спектр разбивается на три доминирующие области — красную, зеленую и синюю, и по этим цветам затем вычисляется совокупная цветовая информация.

Рис.2.11. Видимый спектр

Хорошо воспринимаемая зрительно композиция должна отвечать определенной сумме требований.

Композиция, в том числе визуальная, является

структурой, сочетающей в себе различные части. Плоская визуальная композиция

состоит из основных частей — элементов, более мелких частей — деталей и т.д. К

группе элементов относятся части композиции, линейные размеры которых

составляют не менее 1/7 от размеров всей композиции (см. рис., где А —

горизонтальный размер композиции, В — вертикальный размер композиции; а/А и в/В

должны быть ![]() ).

).

Рис. 2.12. Хорошо воспринимаемая композиция

Правило 1.

Число элементов в композиции должно составлять ![]() .При количестве элементов менее

5 — композиция скучна, если же их количество больше 9 — не воспринимается в

целом.

.При количестве элементов менее

5 — композиция скучна, если же их количество больше 9 — не воспринимается в

целом.

Правило 2. Следует учитывать значимость элементов. Различают главный элемент, олицетворяющий функцию композиции (ради него она и создается), и центральный элемент, объединяющий все элементы. Остальные элементы — второстепенные. В картине, например, центральным элементом является прямоугольное поле, а главный элемент всегда тяготеет к центру. Хорошо, если главный и центральный элементы композиции имеют пропорции, близкие к 2:3.

Правило 3. Размещение элементов внутри композиции должно создавать у зрителя впечатление устойчивости, уравновешенности. Имеется в виду уравновешенность относительно центральной вертикальной оси. Различают два варианта размещения.

А) Симметричное — когда элементы размещены симметрично относительно вертикальной оси симметрии, совпадающей с центральной осью композиции. В этом случае композиция уравновешенна.

Б) Асимметричное — когда ось симметрии элементов отсутствует и требуется специальная работа по уравновешиванию композиции.

Для начала представим, что “вес” каждого элемента пропорционален его площади. Тогда вращающий момент, создаваемый каждым элементом, равен произведению его площади на плечо (расстояние от центра элемента до центральной вертикальной оси). Очевидно, что для равновесия композиции необходимо, чтобы сумма моментов, вращающих по часовой стрелке, была равна сумме моментов, вращающих в другую сторону.

Кроме того, необходимо учесть, что на “вес” элемента влияют его форма и цвет. Например, треугольник острием вверх кажется нам легче такого же треугольника, но острием вниз, а светлое пятно — легче такого же по форме пятна, но темного, и т.д.

Правило 4. Композиция элемента должна создаваться по тем же правилам, что и общая композиция (число составляющих частей (деталей), их значимость, уравновешенность). В этом случае зритель от созерцания общей композиции плавно переходит к восприятию ее элементов.

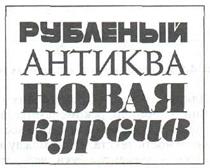

Выбирая и определяя шрифт для оформления издания, дизайнеры обычно работают со шрифтовыми каталогами. С появлением компьютера значительно расширились возможности печатного процесса, улучшилось качество, увеличилась производительность, постоянно пополняются и каталоги компьютерных шрифтов. Но машина, тем не менее — это всего лишь средство. Ни одна из компьютерных графических программ сама по себе не сделает ваш документ красивым. Выбор шрифта, кегля, создание композиции страницы — это творческая работа дизайнера, компьютер только расширяет его возможности. Удачному оформлению текстового документа предшествует огромная организационная работа — необходимо определить его вид (листовка, буклет, отчет и т.д.), изучить аудиторию, на которую он ориентирован, предмет, о котором идет речь, выбрать соответствующие технические и программные средства.

Методические указания

При изучении темы:

· читать: учебное пособие Алехиной Г.В., Пронкина П.Г. Компьютерная геометрия и графика. – М.: МФПА., 2006.;

· изучить дополнительные материалы: изучить ресурс

http://postroika.ru/design/index.html

Выполнение практических заданий

Проверьте, насколько Вы сможете использовать полученные знания при решении практических задач.

Выполните практические задания, относящиеся к теме 2. Инструкции по выполнению задания приводятся по ходу описания заданий.

Тема 3. Аппаратно-программное обеспечение компьютерной графики. Современные стандарты компьютерной графики

Введение

Прочитав этот материал, Вы будете:

1. знать:

· классификацию графического программного обеспечения;

· характеристики и область применения основных графических редакторов;

· графические форматы файлов;

· современные стандарты компьютерной графики.

2. уметь:

· определять требуемый графический формат изображения;

· ориентироваться на рынке аппаратного и программного обеспечения компьютерной графики;

· разбираться в стандартах компьютерной графики.

3. обладать навыками:

· анализа рынка аппаратного и программного обеспечения компьютерной графики;

· классификации цветовых компьютерных моделей;

· работы с многослойными изображениями.

При изучении материала, обратите внимание на следующие основные термины и понятия, которые необходимо запомнить:

· графические форматы файлов;

· классы графических редакторов;

· цветовая модель;

· глубина цвета;

· цветовой (тоновый) диапазон.

Теория

Аппаратное обеспечение компьютерной графики

В машинной графике огромная вычислительная сложность алгоритмов и потенциально бесконечная сложность изображаемых моделей требуют специализированной аппаратной поддержки. Самые первые компьютеры не имели средств для работы с графикой. Но с появлением первых мониторов появились и первые монохромные игры. В 1985 году появился первый мультимедийный персональный компьютер Amiga, позволивший впервые отображать фотографии (а впоследствии и видеоизображение) на экране компьютера. Конкуренция между персональными компьютерами ускорила совершенствование аппаратной части, в том числе и видеоадаптеров для IBM PC-совместимых компьютеров. Появилась необходимость в отображении цветных изображений, хотя первые IBM PC использовались преимущественно как конторские машины, графика на которых, исключая гистограммы и поэтому считалось, была не нужна и являлась приоритетом других компьютеров, таких как Macintosh, Amiga и первые игровые приставки.

Чтобы представить себе, сколько места на экране монитора займет изображение известного размера, надо знать, сколько пикселей монитора приходится на единицу длины. Такая величина имеет собственное название, разрешение экранного изображения, и измеряется в пикселях на дюйм (pixel per inch, ppi). В каждом конкретном случае она зависит от физического размера экрана и установленного размера растровой сетки, т. е. количества пикселей по вертикали и горизонтали. Число возможных сочетаний этих параметров весьма велико, но чаще всего разрешение мониторов устанавливают в диапазоне от 72 ppi до 96 ppi. При более высоком разрешении элементы интерфейса программ (текст в меню и диалоговых окнах, панели инструментов и т. п.) становятся слишком мелкими, глаза быстро утомляются. Низкое разрешение, наоборот, оставляет на экране слишком мало места для самого редактируемого изображения или текста.

Разрешение при печати – работа цветного струйного

принтера основана на распылении чернильных частиц на бумажный или какой-либо

другой носитель, используемый для печати. Разрешение при печати выражается

числом чернильных частиц, которые можно распылить на один дюйм (примерно

Выражать размер изображения в пикселях удобно при подготовке графики для электронного распространения. Если же цель состоит в получении печатной копии, то лучше оперировать метрическими единицами.

Зная разрешение монитора, легко вычислить размер

изображения на экране. Например, изображение размером 100х50 пикселей займет на

экране примерно 1х0,5 дюйма == 25х13 мм (100 pix/96 ppi =

Приведенный расчет выполнен исходя из разрешения

монитора 96 ppi. Для разрешения 72 ppi размер того же изображения окажется иным:

1,4х0,7 дюйма =35х18 мм (100 pix/72 ppi =

Производить подобные вычисления каждый раз, как только потребуется оценить размер изображения на конкретном устройстве вывода, весьма не удобно. Поэтому размер растровых изображений чаще всего характеризуют так же, как и растровые устройства: разрешением. Вместо размера в пикселях при создании или сканировании изображения при этом указывают разрешение и геометрический размер в сантиметрах или дюймах. Цифровое изображение от этого не приобретает физических размеров. Такой способ эквивалентен предположению: "если бы изображение выводилось на устройстве с заданным разрешением, то оно имело бы заданный размер".

При создании или сканировании изображений вам всегда будут известны (хотя бы приблизительно) требуемый геометрический размер изображения и его разрешение. Геометрический размер определяется дизайном "бумажной" публикации или Web-страницы. Разрешение определяется предполагаемым устройством вывода. Задавая эти параметры еще при создании или сканировании изображений, вы не только избавляете себя от расчетов. Данные о геометрических размерах изображений используются при печати из специальных программ, работающих с компьютерной графикой и при размещении изображений в издательских системах и программах иллюстрирования. Соответствие при этом разрешения изображений разрешению устройства вывода будет на вашей совести.

В файлах изображений хранится информация о геометрическом размере и разрешении изображений. Эти величины используются при помещении изображения в программу верстки или подготовки иллюстраций.

При изменении размеров, качество изображения ухудшается: при уменьшении - исчезают мелкие детали, а при увеличении картинка может превратиться в набор неряшливых квадратов (увеличенных пикселей). При печати растрового изображения или при просмотре его на средствах имеющих недостаточный разрешающую способность значительно ухудшает восприятие образа.

Графический планшет – устройство, предназначенное для ввода информации в виде изображений в компьютер (как в растровом, так и в векторном формате). Основное преимущество подобных устройств заключается в том, что они позволяют использовать абсолютные координаты точки рабочей поверхности, а не относительные, как, например, мышь. Кроме того, писать и рисовать с помощью дигитайзера куда удобнее, чем мышью (рис.3.1).

Рис. 3.1. Графический планшет

Собственно рабочей поверхностью является специальный планшет, на который можно положить, например, лист бумаги с чертежом. В качестве рабочего инструмента используется круговой курсор (напоминает мышь, но меньше по размерам) или световое перо. Круговой курсор удобен для ввода чертежей, а световым пером можно пользоваться как обычной пишущей ручкой. Хорошие дигитайзеры имеют специальное покрытие, создающее практически полное ощущение письма по бумаге.

Критерии оценки планшетов:

1. Точность взаимодействия рука–перо–планшет–драйвер, т.е. насколько точно и корректно перо, планшет и драйвер отслеживают движения руки пользователя. Показателями этого качества могут служить характеристики: разрешение (Resolution), точность (Accuracy), количество воспринимаемых уровней нажима. Не менее важную роль играет также корректная и стабильная работа драйвера, без поддержки которого все высокие показатели ничего не значат.

2. Эргономичность. Планшет должен быть удобен в работе.

3. Прочность и надежность планшета, подтверждаемая гарантией производителя.

4. Наличие дополнительных аксессуаров и возможностей.

Обычно недостаточные разрешение и точность проявляются одним неприятным свойством. При быстром проведении плавной линии вместо кривой получается цепь прямолинейных отрезков. Чем быстрее рисуешь — тем сильнее «ломается» линия.

Такая линия выглядит некрасиво и совершенно недопустима для реалистичного рисунка или живописи. В основном эта проблема касается работы в растровых программах. В векторных редакторах благодаря автоматическому алгоритму сглаживания этот недостаток не страшен.

Сканер - устройство для преобразования графической информации в цифровой формат. Кроме обработки фотографий и рисунков его часто используют (в комплекте со специальным программным обеспечением) для получения электронной версии печатных документов (рис.3.2).

Рис. 3.2. Сканер

Современный сканер функционально состоит из двух частей: собственно сканирующего механизма (engine) и программной части (TWAIN-модуль, система управления цветом и прочее). В процессе покупки часто забывают о том, что без собственного драйвера сканер работать не сможет, так как не является стандартным для Windows устройством.

Количество шагов на дюйм, которое позволяет делать двигатель сканера при перемещении каретки, определяет разрешение по вертикальной оси - механическое (физическое). Его иногда тоже называют оптическим (например, "оптическое разрешение 300х600"), но на самом деле это не так (оптическое будет 300, а 600 - это тоже реальное разрешение, но механизма, а не оптики).

Интерполированное разрешение сканера - искусственно увеличенное разрешение сканера, достигается программным путем в драйвере сканера при помощи математических алгоритмов, не несет практической ценности и никем не используется в жизни. К сожалению, алгоритмы интерполяции, реализуемые в сканере или с помощью дополнительных программных средств, более примитивны, чем применяемые в таких сложных пакетах, как Adobe Photoshop, колторый остается основным средством редактирования изображений для наиболее требовательных пользователей. Часто можно получить лучшие результаты, если сканировать с максимальным оптическим разрешением для данного сканера (то есть для сканера с указанным "оптическим" - на самом деле физическим - разрешением 300х1200dpi надо выставлять 300dpi), а затем выполнить повторное масштабирование с более высоким интерполированным разрешением в редакторе изображений (рис.3.3).

Рис. 3.3. Принцип работы сканера

Разрешение, которое необходимо использовать при сканировании определяется устройством вывода, которое вы используете. Для вывода на экран один к одному (презентации, Web дизайн) достаточно задать 72 точки на дюйм или 100 точек на дюйм, так как все мониторы выдают либо 72, либо 96 точек на дюйм.

При использование струйного принтера при выводе цветных изображений достаточно задать Разрешение_сканера = Разрешение_принтера/3, т.к. производители принтеров указывают максимальное разрешение принтеров, при печати в цвете струйные принтеры используют три точки для создания одной точки, получаемой со сканера (Вам хватит 200 - 250 точек на дюйм).

Если требуется увеличивать или растягивать изображение, снятое с оригинала только в этом случае нужно большое разрешение.

Глубина цвета - это характеристика, обозначающая количество цветов, которое способен распознать сканер. Обычное количество двоичной информации о цвете одной точки полноцветного изображения в компьютере - 24 бита на каждую точку, по 8 бит на каждый из основных цветов RGB, что дает свыше 16 млн. вариантов цвета этой точки. Более тонкие оттенки глаз не различает, и устройства вывода обычно не воспроизводят. Почти во всех 36- и 48-бит сканерах дополнительные разряды нужны только для внутренних целей, а в компьютер окончательно передаются 24 бит.

Для любого сканера и любых параметров настройки качество и точность цветопередачи меняются в зависимости от дисплея или принтера, используемых вами для просмотра результатов сканирования. Именно поэтому столь важно иметь простые в использовании средства калибровки. Помните, что изображения, которые хорошо выглядят на экране, необязательно будут так же хорошо выглядеть при распечатке на принтере, а качественные изображения, полученные на принтере, могут выглядеть не столь хорошо на экране. Если вы захотите выполнить калибровки для экрана и принтера, то при сканировании убедитесь, что пользуетесь соответствующим калибровочным файлом. Для этого обычно нужно сообщить драйверу Twain, на каком устройстве вы собираетесь получать окончательное изображение.

Плоттеры. Способность плоттера выводить тот или иной вид графической информации определяется соответствующим программным обеспечением и набором графических языков и форматов данных, которые "понимает" плоттер. Проблема заключается в том, что часто разрешение и (или) форматы данных информации в компьютере не соответствуют разрешению и (или) форматам данных плоттера. И если векторные графические языки, такие как HPGL, - фактически стандарт для любого плоттера (т.е. фактически всегда обеспечен вывод векторной графической информации), то вывод растровой информации на растровом же плоттере не всегда может быть осуществлен без специальных драйверов. Как правило, эти драйверы поставляются вместе с плоттером, но в некоторых случаях их может просто не быть. Поэтому для того, чтобы плоттер работал с выбранным вами программным обеспечением, необходимо удостовериться, что форматы данных и графические языки, поддерживаемые плоттером и этим программным обеспечением, совпадают.

Ряд фирм-производителей выпускает модели плоттеров с возможностью подключения дополнительных функциональных блоков, которые позволяют расширять набор графических языков и форматов данных, "понимаемых" плоттером. Наиболее часто это применяется для языка PostScript.

Среди аппаратных средств для работы с виртуальной реальностью выделяют:

· Очки виртуальной реальности (рис.3.4);

· Виртуальные бинокли (рис.3.5);

·

Виртуальные шлемы

(Head-Mounted-Display, HMD) (рис.3.6);

· Стерео мониторы;

· Перчатки ВР;

· Датчики кисти;

· Костюм виртуальной реальности (рис.3.7);

· Манипуляторы для виртуальной реальности.

Рис. 3.4. Очки виртуальной реальности Рис. 3.5. Виртуальный бинокль

Рис. 3.6. Виртуальный шлем Рис. 3.7. Костюм виртуальной реальности

Программное обеспечение компьютерной графики

1) Программы растровой графики

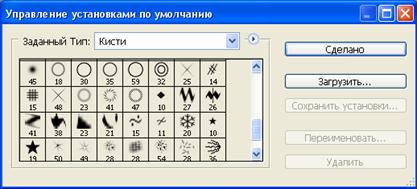

Adobe Photoshop. Главный продукт фирмы Adobe. Основной графический растровый редактор. Формат подключаемых к PhotoShop плагинов (plugins) стал стандартом для многих растровых редакторов. В PhotoShop можно качественно и удобно редактировать растровые изображения.

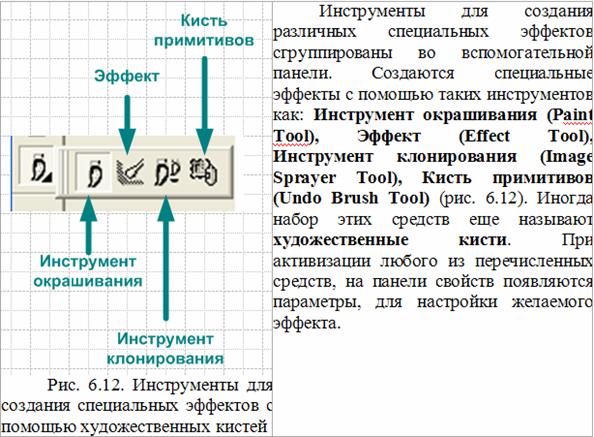

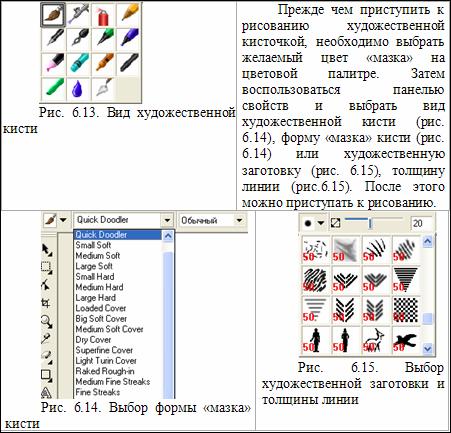

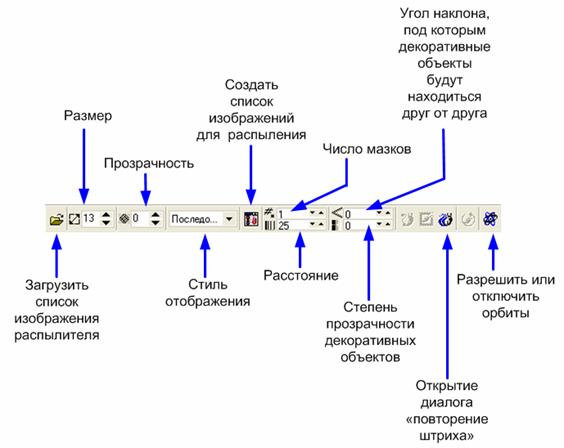

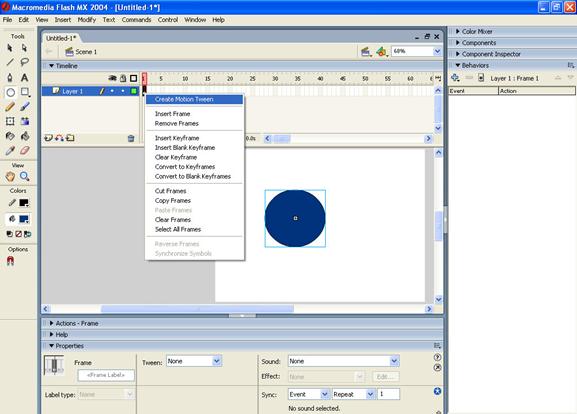

Corel PhotoPaint. Близок к PhotoShop по возможностям. Широкие возможности настроек кистей и масса эффектных заготовок делают PhotoPaint привлекательным для рисования. Поддерживает фотошоповский формат plug-ins. Corel PhotoPaint имеет собственный внутренний формат файлов – CPT, однако конечный результат для допечатных работ, сохраняется в формате TIF, что снимает большинство проблем совместимости. Кроме того, рисунок может быть перенесен в формат PhotoShop.