Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство

Вопрос 1. Предмет курса "мировая экономика". Основные понятия.

1.1. Предмет курса.

Предметом данного курса является мировая экономика, или мировое хозяйство, которое формировалось на протяжении практически всей истории человечества. Современная мировая экономика представляет собой сложнейшую систему, состоящую из множества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Ее формирование – закономерный результат процессов международного разделения труда, интернационализации производства, обмена капиталов, потребления.

Масштабные преобразования в экономике России, начавшиеся в конце 80 – начале 90-ых гг. привели к открытости отечественной экономики, формированию рыночной структуры хозяйства, изменению производственных отношений, к структурным социальным сдвигам. В условиях признания отечественной экономики неотъемлемой составной частью мирового хозяйства закономерно возрастает интерес к изучению теории и практики рыночных отношений, международной конкуренции, методам работы корпораций на мировом рынке, международному движению факторов производства. Поэтому важной составной частью курса "Экономика. Базовый курс" является дисциплина "Мировая экономика".

Данная дисциплина включает 8 тем:

Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство.

Тема 2. Международный воспроизводственный процесс.

Тема 3. Международная торговля.

Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике.

Тема 5. Международное движение капитала.

Тема 6. Международный рынок рабочей силы. Международные миграции рабочей силы.

Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике.

Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике.

1.2. Определение мировой экономики.

В современной научной (экономической) литературе не сложилось единого трактовки понятия "мировая экономика". Используются различные термины "мировая экономика", "мировое хозяйство", "всемирное хозяйство" и т.п.

В большинстве определений особый упор делается на достигаемый синергетический эффект (результат сложения усилий национальных экономик оказывается больше суммы), который приводит к повышению эффективности мировой экономики и способствует экономическому росту стран мира.

Представляется целесообразным рассматривать мировую экономику (мировое хозяйство) как совокупность национальных экономик всех стран мира, связанных между собой международными экономическими отношениями и участвующих в международном разделении труда.

В свою очередь, международные экономические отношения, по определению Е.Ф. Авдокушина, "… включают многоуровневый комплекс экономических отношений между отдельными странами, их региональными объединениями, а также отдельными предприятиями (транснациональными, многонациональными корпорациями) в системе мирового хозяйства. Международные экономические отношения как наука изучает не экономику зарубежных стран, а особенности их экономических отношений. Причем, не любые экономические отношения, а только наиболее часто повторяющиеся, типические, характерные, определяющие отношения".[1]

Мы также понимаем международные экономические отношения как систему устойчивых экономических связей между субъектами мирового хозяйства.

Субъекты мировой экономики – это ее активные участники, творцы, носители предметно-практической деятельности. Субъектами мировой экономики могут быть названы такие хозяйствующие единицы, которые способны (по своим производственным, финансовым и иным возможностям) организовать экономическую деятельность в международном масштабе.

Субъекты мировой экономики структурируются на трех уровнях:

1. Микроуровень – уровень субъектов хозяйственной деятельности, т.е. различных предприятий (фирм), включая транснациональные компании.

2. Макроуровень – уровень действия различных государственных учреждений и организаций. На этом уровне также формируется среда, в которой действуют другие субъекты хозяйственной деятельности: определяются правила ведения внешнеэкономической деятельности, круг возможных участников, налоговая политика.

3. Межгосударственный (мегауровень) – уровень действия различных международных экономических организаций (МВФ, МБРР, ВТО, МОТ, Комиссия ЕС и др.), которые определяют правила взаимоотношений по вопросам внешнеэкономических связей, вырабатываемые по согласованию с государствами – членами этих организаций.

Необходимо отметить, что связи между субъектами мировой экономики носят матричный характер, т.е. реализуются как по горизонтали, так и по вертикали.

С точки зрения международной системы национальных счетов (СНС) к субъектам мировой экономики относятся частные (физические лица) и организации (юридические лица), которые осуществляют деятельность в международном масштабе.

Можно также выделить (по принципу принадлежности к национальной экономике) такие виды субъектов как резиденты и нерезиденты. Резиденты – это хозяйствующие субъекты, которые постоянно находятся на территории данной страны, независимо от национальной или государственной принадлежности. Нерезиденты – это хозяйствующие субъекты, которые постоянно находятся на территории другого государства (даже если они – граждане данной страны), либо филиалами хозяйствующих субъектов данной страны, расположенных за ее границами. СНС не устанавливает разницы между субъектами национальной и международной деятельности, т.к. любой из субъектов в условиях открытой экономики может свободно размещаться на территории любой страны, и участвовать в международной экономической деятельности.

На основе наиболее типичных подходов, сложившихся в научной и научно-методической литературе, можно считать, что структура международных экономических отношений включает в себя:

1. Международное разделение труда.

2. Международная торговля товарами и услугами.

3. Международное движение капиталов и зарубежных инвестиций.

4. Международная миграция рабочей силы.

5. Международный обмен технологиями .

6. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.

7. Международная экономическая интеграция.

В мировой экономике международные экономические отношения играют объединяющую роль, выступают формой существования мирового хозяйства, его внутренним механизмом.

Вопрос 2. Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики.

Мировая экономика формировалась на протяжении значительного периода времени, и, разумеется, продолжает развиваться дальше. По вопросу об этапах формирования мировой экономики, стартовому периоду в научной литературе не существует единого мнения. С позиций ряда специалистов[2] исторически первыми стали экономические отношения, связывавшие единую целостность Римской империи, которая была первой всемирной империей, характеризовавшейся единством экономических отношений. Однако такая позиция может быть признана верной лишь с точки зрения европейцев: далеко от Римской империи автономно существовали и развивались экономики, например, Индии и Китая, в которых и не слышали ни о какой Римской империи.

Некоторые авторы (Е.Ф. Авдокушин, И.А. Спиридонов) особенно подчеркивают, что

современная мировая экономика – результат процессов, главным образом ХХ в.,

тогда как до этого периода шло лишь формирование предпосылок. Такая точка

зрения также не может быть признана убедительной: достаточно сказать, что

Парижская валютная система золотого стандарта (мировая по характеру) начала

формироваться с

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие этапы формирования мировой экономики.

1. XV – XVII вв. Эпоха Великих географических открытий, в течение которых люди открыли Землю. Установление постоянных связей с неизвестными ранее странами и континентами способствовало созданию и развитию мировой торговли. Страны Европы (Испания, Португалия, Англия, Голландия), выступившие инициаторами этих открытий, начали захватывать колонии, которые превратились в периферию мирового хозяйства и послужили основой международного обмена. Во много раз выросли поставки драгоценных металлов, пряностей, ценных сортов древесины. Не следует забывать, что мировое хозяйство этого периода держалось, главным образом, на силе меча, и сопровождалось грабежом богатств колоний (индейцы Центральной и Южной Америки, Индия, Африка), работорговлей, нескончаемыми войнами. Однако мировой рынок оставался ограниченным по масштабам товарооборота. В мировом хозяйстве доминировал не производственный, а торговый, купеческий капитал.

2. XVIII – начало XX вв. Эпоха промышленной революции. В этот период происходило стремительное развитие производительных сил, была создана фабричная индустрия, ориентированная на массовый выпуск промышленной продукции – основы мировой торговли. Паровой транспорт связал континенты как внутри, так и между ними. Были созданы современные средства связи – телеграф, телефон, радио. Наличие колоний являлось стимулирующим фактором развития мировой экономики, порождая одновременно политические и социальные проблемы, провоцируя конфликты между странами, вылившиеся в Первую Мировую войну.

3. 10-40-е

гг. ХХ в. Начало этому периоду

положили Первая Мировая война и революции в России в

4. 50-80 гг. ХХ в. Этот этап в развитии мировой экономики начался после окончания Второй Мировой войны. Основными чертами данного этапа стали:

a) Возникновение и развитие мировой социалистической системы как особой подсистемы мирового хозяйства во главе с СССР. В социалистических странах производилась 1/3 мирового ВВП, в т.ч. в странах Совета экономической взаимопомощи – ¼. В основу развития экономик социалистических стран, их внешнеэкономических связей были положены не экономические принципы, а политические, классовые, идеологические: доминирование государственной собственности на средства производства, коллективизация сельского хозяйства, жестко централизованная система управления экономикой, отказ от использования преимуществ законов рыночного хозяйства. В результате сфера мирового товарообмена существенно сократилась, но мировой рынок продолжал существовать.

b) Рост экспорта предпринимательского капитала. Важнейшим элементом мировых производительных сил стали транснациональные компании, деятельность которых вела к формированию интернациональных производственных комплексов, включающих создание продукта, его реализацию, расчеты, кредитование, транспортировку.

c) Распад колониальной системы, пришедшийся на 60-е гг. привел к образованию новой большой группы развивающихся стран. Старые экономические отношения метрополия-колония сменились новыми типами взаимоотношений на двусторонней и многосторонней основе. Начался вывоз предпринимательского капитала из промышленно-развитых стран в развивающиеся, что способствовало экономическому развитию последних. К середине 70-х гг. особое место заняли т.н. "новые индустриальные страны" Юго-Восточной Азии (НИС), в их числе "малые драконы" первой волны – Южная Корея, Гонконг (ныне часть КНР – Сянган), Сингапур, Тайвань, к которым впоследствии добавились Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия.

d) Выравнивание уровней развития США и других промышленно-развитых стран. Если в

e) Нарастание кризисных явлений. В 70-80-х гг. мировая экономика вступила в кризисную

полосу. В

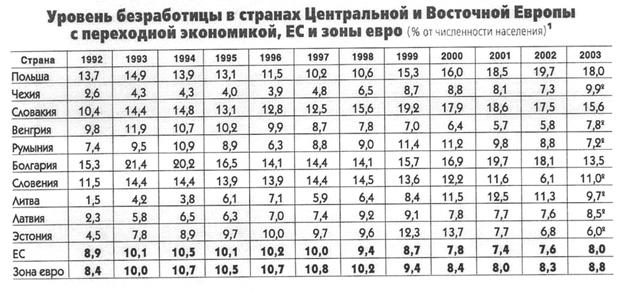

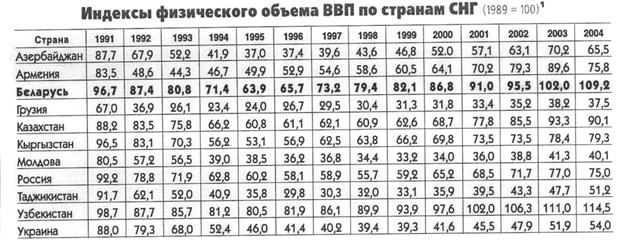

5. Современный этап развития мировой экономики начался в 90-е гг. ХХ в. и продолжается в наши дни. Одним из важнейших событий периода стал распад социалистической системы хозяйства, в результате которого страны Восточной Европы и бывшего СССР формируют экономические структуры, аналогичные промышленно-развитым странам. Реформы в России также нацелены на создание основ рыночной экономики, изменение системы управления хозяйством, глубокую интеграцию страны в мировую экономику. Период характеризуется формированием международных, а теперь уже и планетарных производительных сил. Активнейшим образом протекает процесс глобализации мировой экономики.

Каковы основные общие тенденции развития мировой экономики, в том числе на современном этапе?

А). Усиливающееся влияние научно-технического процесса на мировую экономику. Исследования, проведенные в Институте мировой экономики и международных отношений, показывают, что за период 60-90-х гг. за счет НТП промышленно-развитые страны получали, и продолжают получать, более 50% прироста своего ВВП.

Б). Изменение географической структуры мировой экономики за счет роста роли и доли стран Азии. Бурный рост их ВВП привел к тому, что ныне доля этих стран в мировом ВВП составляет 40% и имеет тенденцию к дальнейшему росту, учитывая быстрые темпы развития китайской экономики. В свою очередь, доли США и Европы сокращаются.

В). Формирование и углубление глобальных проблем человечества, в первую очередь, сырьевой, демографической и экологической.

Г). Неравномерность экономического развития стран. Граждане стран т.н. «золотого миллиарда» (к началу XXI в. они насчитывали 20% населения Земли) потребляют 70-75% производимой энергии, 79% топлива, 85% мировой древесины, 75% металлов. "Золотой миллиард" имеет 84,7% мирового ВВП, 84,2% мировой торговли, 84,5% сбережений населения на внутренних счетах. Львиная доля ресурсов и потребления приходится на США. Насчитывая менее 5% населения Земли, они потребляют от 30 до 40% мировых ресурсов, более 25% нефтепродуктов. Каждый американец потребляет столько, сколько приходится на 8 среднестатистических жителей Земли, или 20 жителей развивающихся стран. Официальный порог бедности в США составляет 50 долларов в день, в то время как у 3,5 млрд. жителей Земли нет и 2 долларов в день.

Д). Углубление международной экономической интеграции. Такие интеграционные группировки как Европейский Союз, НАФТА, АСЕАН превратились в важных субъектов мировой экономики.

Е). Глобализация мировой экономики. Наиболее важным экономическим процессом, определяющим характер и перспективы развития мировой экономики стал процесс глобализации и усиления взаимозависимости национальных экономик. Глобализация понимается ныне как формирование единого планетарного хозяйства.

Вопрос 3. Открытая экономика и факторы её развития.

3.1. Определение открытой экономики.

С точки зрения участия страны в МЭО можно выделить два крайних типа хозяйства:

1. Открытая национальная экономика (полностью открытое хозяйство) характеризуется полностью открытыми внутренними рынками природных ресурсов, товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, идей, информации. Такая экономика способна обеспечить углубление специализации и кооперации в национальной экономике, рост ее конкурентоспособности за счет постоянного соперничества с иностранными фирмами на внутреннем рынке, использование позитивного мирового опыта через систему международных экономических отношений, эффективное использование принципа сравнительных преимуществ в международном разделении труда.

2. Автаркия (полностью замкнутое хозяйство) характеризуется таким развитием национальной экономики, которое определяется исключительно внутренними ресурсами и тенденциями, нацелено на достижение самообеспечения. Такая экономика мало, или совсем не зависит от тенденций мирового развития, обеспечивает стране независимость от мировых экономических кризисов, от колебаний валютных курсов, от уровня цен на мировых рынках.

3.2. Показатели степени открытости экономики.

Критерием степени открытости экономики выступает факт наличия влияния внешней среды на динамику основных показателей национального экономического развития, а именно: на объем и темпы роста производства, состояние внутренних товарных рынков, занятости населения.

Как уже отмечалось, для периода 30-40-х гг. у развитых стран, скованных последствиями кризиса, были очень сильны автаркические тенденции. После окончания Второй Мировой войны США, вышедшие из войны победителями и еще более богатыми, чем раньше, выдвинули лозунги "свобода торговли", "открытость экономики" в целях навязывания своих моделей поведения на мировой сцене. Необходимо отметить, что понятие "свобода торговли" (free trade), выдвинутое А. Смитом в конце XVIII в. `уже понятия "открытая экономика", поскольку последнее включает не только свободу торговли, но и движения капиталов, рабочей силы, валют, информации, идей. Однако как для Англии конца XVIII в., так и для США конца 40-х гг. ХХ в. было крайне выгодно, являясь самой мощной державой мира, заставить другие страны максимально возможно открыть свои рынки. Первоначально "открытость" сводилась к доминированию США на рынках менее развитых стран, в т.ч. разоренных войной. Однако по прошествии времени ситуация изменилась. В настоящее время стремление к открытости национальных экономик в большей степени обусловливается объективными процессами интернационализации и глобализации производства, обмена, капиталов, потребления, чем экспансией американских корпораций. Не случайно ныне термин "открытость" входит в словари многих стран мира – "инфитах" по-арабски, или "кайфан" по-китайски.

Каковы основные показатели, характеризующие степень открытости экономики?

Прежде всего, это показатель экспортной квоты, который понимается как отношение объема экспорта (за год) к ВВП в следующей формуле:

![]()

![]()

Чем больше показатель Эк, тем более высока степень открытости экономики.

В начале ХХI в. средние значения экспортной квоты по миру составили 20%, причем у промышленно-развитых стран она составляет 27%, у развивающихся – 12%, у стран с переходной экономикой – 5,5%.

Используется также показатель импортной квоты, который рассчитывается как отношение объема импорта (за год) к ВВП в следующей формуле:

![]()

Наиболее точным показателем, индексом открытости национальной экономики является показатель внешнеторговой квоты, которая понимается как отношение суммы объемов экспорта и импорта страны (за год) к ее ВВП в следующей формуле:

![]()

Чем больше ВТК, тем более открытой является экономика страны. Некоторое представление о степени открытости национальных экономик ведущих стран мира можно получить из таблицы 1.

Таблица 1.

в странах «большой семерки» (в%)[3]

|

Страны |

|

|

|

|

|

|

Великобритания |

18,8 |

28,3 |

41,8 |

55,3 |

53,5 |

|

Германия |

19,0 |

33,1 |

50,8 |

67,8 |

71,6 |

|

Италия |

13,4 |

26,8 |

32,3 |

55,1 |

39,0 |

|

Канада |

19,5 |

28,0 |

44,9 |

86,0 |

73,0 |

|

США |

4,7 |

8,5 |

17,0 |

24,8 |

24,9 |

|

Франция |

12,1 |

23,7 |

37,9 |

57,7 |

51,7 |

|

Япония |

10,3 |

14,5 |

17,8 |

21,2 |

25,5 |

В 50-60-е гг. к числу открытых стран относили те, у которых внешнеторговая квота составляла более 10%. С конца 90-х гг. и в настоящее время к числу стран с высокой открытостью относят те, у которых внешнеторговая квота более 45%, а к странам с низкой открытостью те, у которых этот показатель менее 27%. Из приведенной таблицы видно, что из числа развитых стран к таковым можно отнести Японию. В начале XXI в. произошло значительное снижение экспортной квоты Италии, снизилась экспортная квота Франции и Великобритании. Это объясняется тем экономическим спадом, который ныне переживают страны Европы.

Важным показателем открытости экономики является также внешнеторговый оборот на душу населения (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Внешнеторговый оборот на душу населения.

|

Страна |

Показатель внешнеторгового оборота на душу населения (в $ тыс.) |

|

|

|

|

|

|

Канада |

20 |

22,3 |

|

Германия |

15,5 |

23,8 |

|

Великобритания |

13,5 |

18,9 |

|

Франция |

12,8 |

17,5 |

|

Италия |

10,1 |

11,4 |

|

США |

9,0 |

9,9 |

|

Япония |

8,2 |

9,2 |

|

Россия ( |

1,0 |

2,3 |

Одним из важнейших критериев открытости национальной экономики является благоприятный инвестиционный климат в стране. Инвестиционный климат – это социально-экономическая, политическая, демографическая оценка положения в стране с точки зрения зарубежных инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает приток капиталов, технологий, рабочей силы.

3.3. Факторы, влияющие на степень открытости экономики.

Факторами, влияющими на степень открытости экономики выступают:

· величина годового ВВП;

· емкость внутреннего рынка;

· степень интернационализации национальной экономики;

· степень участия страны в международной производственной кооперации;

· обеспеченность национальной экономики природными и трудовыми ресурсами;

· характер государственной политики.

В послевоенный период существенную роль в увеличении степени открытости национальных экономик сыграло государство, поощряя развитие экспортных производств, вывоз товаров и услуг, развитие международной экономической кооперации. В странах постепенно формировались правовые основы, облегчавшие приток капиталов, рабочей силы, технологий, информации.

Транснациональные компании также внесли свой вклад в увеличение степени открытости. Создавая за рубежом многочисленные филиалы, дочерние компании, штаб-квартиры, они научились ловко обходить протекционистские барьеры в чужих странах, увеличивая тем самым степень интернационализации мировой экономики.

Большую роль сыграло развитие транспорта и средств связи, либерализация валютных и торговых рынков.

3.4. Открытая экономика и проблема экономической безопасности.

В реальной жизни не существует ни полностью замкнутых, ни полностью открытых экономик. Даже такое автаркическое государство как КНДР, официальной идеологией которого являются идеи «чучхе» (особый путь к коммунизму с опорой на собственные силы) не отрезано полностью от мировой экономики и участвует в ней. С другой стороны, такая наиболее открытая страна как США предпринимает ряд мер по защите внутреннего рынка с помощью таможенных и нетаможенных барьеров в отношении иностранных конкурентов, прежде всего Японии, а в последнее время и Китая. В идеале проведение принципов открытой экономики должно привести к созданию общемирового "Общего рынка", как тот, который создан в рамках Европейского Союза, когда, например, состояние свободы торговли между странами можно будет характеризовать так же, как сейчас внутри стран.

Всемирный банк применяет классификацию стран по степени открытости мировому рынку, измеряемой долей экспорта в ВНД. Выделяются следующие группы стран:

1. с относительно закрытой экономикой - доля экспорта менее 10% ВНД;

2. страны с относительно открытой экономикой - доля экспорта более 35% ВНД;

3. страны, располагающиеся между вышеуказанными в п. 1 и 2.

Странами с наиболее открытой экономикой являются Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, с наименее открытой - Северная Корея, Куба.

Выяснение степени открытости национальной экономики выдвигает на первый план проблему экономической безопасности страны, понимаемую как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики.[4] Национальная экономическая безопасность – это защищенность экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый жизненный уровень населения, вследствие чего может возникнуть угроза политической дестабилизации страны.

Дело в том, что когда национальная экономика открывается для внешнего мира, значительно усиливается зависимость от внешних рынков: товарного, рынка капиталов, рынка труда, валютных рынков. Со всей остротой встают проблемы занятости, состояние курса национальной валюты, положение отечественных товаропроизводителей. В результате глобализации усиливаются взаимосвязи между национальными экономиками. Рост ВВП в одной стране способствует росту ее импорта, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост в другой стране. И наоборот, снижение производства в одной стране может неблагоприятно повлиять на динамику экономического роста в других странах, связанных производственными, торговыми, валютно-расчетными и др. отношениями. Внешнеэкономические факторы оказывают влияние, в первую очередь, на динамику развития национальной экономики; темпы роста ВВП; уровень занятости; состояние наиболее прибыльных отраслей; состояние национальной валюты.

Открытая экономика не является синонимом бесконтрольности и вседозволенности, а напротив, предполагает жесткий контроль государства и межгосударственных институтов за внешнеэкономическими связями.

3.5. Россия и проблема открытой экономики.

Россия за последнее

десятилетие в значительной степени открыла свою экономику. По показателю

экспортной квоты она практически вышла на уровень промышленно-развитых стран.

Если в

По ряду экспортных товаров экспортная квота составляет: сырая нефть – 45%, нефтепродукты – 36%, газ – 37%, минеральные удобрения – 72%, черные металлы – 72%, целлюлоза – 85%, алюминий – 90%. Практически, ряд отраслей работает просто на экспорт. Наличие у нашей страны столь высокой экспортной квоты, не соответствующей той группе стран, к которым мы относимся, говорит в большей степени не о вовлеченности России в международное разделение труда, а об односторонней экспортной направленности. Поэтому, признавая неизбежность и необходимость интеграции России в мировую экономику, нельзя не отметить, что данный процесс имеет и негативные последствия, создающие угрозу национальной экономической безопасности нашей страны. К числу таких угроз можно отнести:

1. Превращение России в нетто-экспортера природных ресурсов, в сырьевой придаток не только развитых, но даже и развивающихся стран (КНР, в частности). По доле топлива в структуре экспорта Россия занимает промежуточное место между Ближним Востоком и Африкой, по доле черных и цветных металлов намного превосходит любую группу развивающихся стран, зато по доле машин и оборудования занимает место между Латинской Америкой и Ближним Востоком, которых никак нельзя признать машиностроительными гигантами.

2. Существенный рост импортной зависимости. В

3.

Большой объем внешней задолженности, которую, впрочем, в последние годы Россия успешно

погашает. В

4. Значительный отток капитала из страны, буквально бегство. По некоторым оценкам[5],

за 1992-2001 гг. из России было вывезено около 300 $ млрд., и наша страна,

таким образом, кредитовала экономики других стран. В последние годы бегство

капитала прекратилось, проведенные в стране реформы дают основание считать, что

ныне отток капитала из России стал составной частью международного движения

капитала. Отмена валютных ограничений в июле

5. Продолжающееся падение качества отечественных товаров, из которых лишь 10% отвечают мировым стандартам. Такая ситуация напрямую связана с изношенностью основных производственных фондов страны, которая оценивается уровнем порядка 70%. Только для замены и модернизации активной части основных производственных фондов России нужно 15-18 млрд. долл. в год.[6]

Вопрос 4. Классификация стран в мировой экономике.

4.1. Показатели уровня экономического развития, их значение и недостатки.

Количество стран на Земле

постоянно увеличивается. Если в начале ХХ в. насчитывалось немногим более

50 суверенных государств, то в начале ХХI в. количество

субъектов мировой экономики по разным оценкам колеблется от 220 до 230 (ряд

стран не имеют суверенитета, либо их суверенитет неясен). Число стран-членов

ООН составляет 192 (на

Среди стран есть огромные по площади государства (Россия, Китай, Индия, США, Бразилия), и микроскопические страны (Андорра, Лихтенштейн, Монако). В мире есть страны, богатые природными ресурсами (Россия, Канада, Саудовская Аравия) и не имеющие таковых (Япония). В мире представлены страны однонациональные (Япония, Швеция) и многонациональные (Индия, Россия, США, Нигерия). Есть страны, имеющие хороший выход к морю, протяженное морское побережье (Канада, США, Россия, Франция), а есть страны, лишенные выхода к морю (Чад, Непал, Мали, Нигер). Некоторые государства занимают целый континент (Австралия), а есть страны, занимающие остров или группу островов (Мальта, Науру). Есть страны, богатые трудовыми ресурсами, и есть страны, имеющие отрицательный прирост населения, испытывающие дефицит трудовых ресурсов. Экономико-географическое положение страны неизбежно отражается на уровне ее экономического развития.

Для оценки уровня экономического развития используют несколько основных показателей и критериев:

-абсолютный и относительный ВВП (ВНП);

-ВНД и доход на душу населения;

-отраслевую структуру национальной экономики;

-производство основных видов продукции на душу населения;

-структуру экспорта и импорта страны;

-уровень и качество жизни населения

-показатели экономической эффективности и некоторые другие.

Уровень развития также включает степень индустриализации хозяйства (перевод производства на машинную основу) и структуру производства, которые являются важными условиями роста национального дохода. Современный этап индустриализации характеризуется широким использованием информационной техники и технологии, дающими большую экономию овеществленного труда, так же как и предыдущие технические сдвиги.

Структура промышленного производства состоит из средств производства и предметов потребления. В индустриальных странах важное место занимает производство потребительских товаров длительного пользования, а уровень производства средств производства и предметов потребления примерно равны. По мере повышения уровня экономического развития сокращается расход сырья и энергии и вместо натурального сырья во все большей степени используются материалы промышленного, в основном химического происхождения.

Разным странам мира неодинаково «повезло» в отношении природных ресурсов: одни изначально были «наделены» плодородными почвами, а другим приходится нести большие затраты на искусственное улучшение земель; на территории одних оказались большие запасы минерального топлива (нефти, газа, угля), а другие вынуждены ввозить топливо из-за рубежа. Исторически наличие или отсутствие богатых природных ресурсов играло важную роль в развитии стран мира. Однако, в конечном счете не это оказалось решающим фактором. Возьмем, к примеру, такие богатые сегодня страны, как Япония или Южная Корея. Относительно высокий уровень экономического развития этих стран позволяет им гораздо эффективнее (продуктивнее) использовать те ограниченные природные ресурсы, которые исторически оказались в их распоряжении. Именно эффективность использования производственных ресурсов - не только природных, но и «человеческих» и произведенных человеком, или, как теперь говорят, природного, произведенного и человеческого капиталов - и считается сегодня действительным критерием уровня экономического развития разных стран.

Строго говоря, специалисты и должны были бы оценивать эффективность экономик разных стран для того чтобы определить, какие из стран мира следует отнести к наиболее экономически развитым. Однако на практике такие расчеты были бы слишком неточны. Хотя бы потому, что до сих пор не проведена оценка большей части мировых природных ресурсов. Весьма приблизительными являются также оценки человеческого капитала разных стран. Поэтому для сравнения уровней развития разных стран экономисты чаще всего используют показатели валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения или валового национального продукта (ВНП, ныне – ВНД – валовый национальный доход) на душу населения. По сравнению с показателем эффективности экономики ВВП или ВНД на душу населения подсчитать легче. К тому же эти показатели, во-первых, дают, хотя и грубое, представление об эффективности использования капитала в разных странах; во-вторых, представляют дополнительный интерес как показатели среднего уровня материального благосостояния, или «уровня жизни», граждан разных стран независимо от того, проистекает ли это благосостояние из обладания более богатыми природными ресурсами или из более высокой эффективности их использования.

С 90-х гг. ХХ в. ВВП и ВНП рассчитываются согласно методике ООН на основе паритета покупательной способности национальных валют (ППС) и в неизменных ценах. Паритет покупательной способности (от англ. purchasing power party – PPP) - количество денежных единиц данной страны, необходимое для приобретения того же количества товаров и услуг на рынке данной страны, которое можно приобрести на один доллар на рынке США.

ВНП (ВНД) страны может быть

существенно меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране

доходов вывозится из нее иностранными фирмами или гражданами. Например, в Чили

в

По показателям ВВП или ВНП

(ВНД) можно судить о величине экономики отдельных стран. Место страны в мировой

экономике (ее экономическая мощь) оценивают путем сравнения общего объема ВВП,

произведенного за год. В

Таблица 5.

ВВП по ППС,

|

№ |

Страна |

ВВП (ППС, трлн. долл. США) |

|

1. |

США |

10,990 |

|

2. |

Китай |

6,449 |

|

3. |

Япония |

3,582 |

|

4. |

Индия |

3,033 |

|

5. |

Германия |

2,271 |

|

6. |

Великобритания |

1,666 |

|

7. |

Франция |

1,661 |

|

8. |

Италия |

1,550 |

|

9. |

Бразилия |

1,375 |

|

10. |

Российская Федерация |

1,282 |

|

11. |

Канада |

0,958 |

Однако, как было указано ранее, для того, чтобы получить хотя бы приблизительное представление об уровне развития этих стран, необходимо поделить эти показатели на численность населения соответствующих стран (таблица 6). ВВП и ВНП на душу населения дают представление о количестве товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя страны, и называются также «доходом на душу населения» или «душевым доходом».

Но все вышерассмотренные показатели при всей своей важности далеко не безупречны в качестве меры действительного благополучия населения сравниваемых стран. По их величине, например, никоим образом нельзя судить о том, какая доля населения страны живет в бедности или в опасных для здоровья условиях.

Страны с высоким ВВП на душу населения,

|

Страна |

ВВП на душу населения (ППС, долл. США) |

|

|

1. |

Люксембург |

61190 |

|

2. |

Норвегия |

36600 |

|

3. |

Ирландия |

36360 |

|

4. |

США |

35750 |

|

5. |

Дания |

30940 |

|

6. |

Швейцария |

30010 |

|

7. |

Исландия |

29750 |

|

8. |

Канада |

29480 |

|

9. |

Австрия |

29220 |

|

10. |

Нидерланды |

29100 |

|

17. |

Япония |

28200 |

|

86. |

Россия |

8900 |

|

120. |

Украина |

5400 |

|

122. |

Китай |

5000 |

На основе данных показателей можно выделить 3 основные классификации:

1. Классификация по уровню экономического развития стран (по ВНД на душу населения);

· промышленно развитые (индустриальные) страны (industrial countries);

· развивающиеся страны (ранее назывались страны «третьего мира») (developing countries);

· страны с переходной экономикой (economies/countries in transition).

3. Классификация стран по качеству жизни;

Часто эти классификации сочетаются друг с другом. Рассмотрим их подробнее.

4.2. Классификация стран по уровню экономического развития.

Для того чтобы поделить страны мира на группы в зависимости от уровня их экономического развития, разные организации пользуются различными критериями. Самый простой подход - разделение мировой экономики на группы стран по уровню дохода на душу населения. Эта классификация принята Всемирным банком.

В зависимости от уровня валового национального дохода на душу населения страны делятся на несколько групп (по данным на 2003 год[7]):

1) с низкими доходами (годовой доход на душу населения не более $765) - всего 61 страна (табл.7);

2) со средними доходами (годовой доход на душу населения от $766 до $9385) - всего 92 страны (табл. 8 и табл. 9).

В свою очередь страны со средними доходами делятся на государства с доходами ниже средних (от $766 до $3035) и государства с доходами выше средних (от $3036 до $9385);

3) с высокими доходами (годовой доход на душу населения свыше $9386) всего 56 стран (табл.10).

Таблица 7.

Страны с низкими доходами (61)

|

Ангола |

Конго, Дем. Респ. |

Папуа-Новая Гвинея |

|

Афганистан |

Конго, Респ. |

Руанда |

|

Бангладеш |

Корея, Дем. Респ. |

Сан-Томе и Принсипи |

|

Бенин |

Кот-д'Ивуар |

Сенегал |

|

Буркина-Фасо |

Кыргызская Республика |

Соломоновы Острова |

|

Бурунди |

Лаосская НДР |

Сомали |

|

Бутан |

Лесото |

Судан |

|

Вьетнам |

Либерия |

Сьерра-Леоне |

|

Гаити |

Мавритания |

Таджикистан |

|

Гамбия |

Мадагаскар |

Танзания |

|

Гана |

Малави |

Тимор-Лесте |

|

Гвинея |

Мали |

Того |

|

Гвинея-Биссау |

Мозамбик |

Уганда |

|

Замбия |

Молдова |

Узбекистан |

|

Зимбабве |

Монголия Центральноафриканская республика |

Индия |

|

Мьянма |

Респ. Йемен |

Непал |

|

Чад |

Камбоджа |

Нигер |

|

Экваториальная Гвинея |

Камерун |

Нигерия |

|

Эритрея |

Кения |

Никарагуа |

|

Эфиопия |

Коморские Острова |

Пакистан |

Таблица 8.

Страны с доходами ниже средних (56)

|

Азербайджан |

Индонезия |

Самоа |

|

Албания |

Ирак |

Свазиленд |

|

Алжир |

Иран |

Сирия |

|

Армения |

Кабо-Верде |

Суринам |

|

Беларусь |

Казахстан |

Таиланд |

|

Болгария |

Кирибати |

Тонга |

|

Боливия |

Китай |

Тунис |

|

Босния и Герцеговина |

Колумбия |

Туркменистан |

|

Бразилия |

Куба |

Турция |

|

Вануату |

Македония, БЮР |

Украина |

|

Гайана |

Мальдивские Острова |

Фиджи |

|

Гватемала |

Марокко |

Филиппины |

|

Гондурас |

Маршалловы Острова |

Шри-Ланка |

|

Грузия |

Микронезия |

Эквадор |

|

Джибути |

Намибия |

Эль-Сальвадор |

|

Доминиканская Республика |

Парагвай |

Югославия |

|

Египет |

Перу |

Южная Африка |

|

Западный берег и сектор Газа |

Российская Федерация |

Ямайка |

|

Иордания |

Румыния |

|

Таблица 9.

Страны с доходами выше средних (36)

|

Американское Самоа |

Латвия |

Санта-Люсия |

|

Антигуа и Барбуда |

Ливан |

Саудовская Аравия |

|

Аргентина |

Ливия |

Сейшельские Острова |

|

Барбадос |

Литва |

Сент-Винсент и Гренадины |

|

Белиз |

Маврикий |

Сент-Киттс и Невис |

|

Ботсвана |

Майотт |

Словацкая Республика |

|

Венгрия |

Малайзия |

Тринидад и Тобаго |

|

Венесуэла |

Мексика |

Уругвай |

|

Габон |

Оман |

Хорватия |

|

Гренада |

Палау |

Чешская Республика |

|

Доминикана |

Панама |

Чили |

|

Коста-Рика |

Польша |

Эстония |

Таблица 10.

Страны с высокими доходами (56)

|

Австралия |

Ирландия |

Объединенные Арабские Эмираты |

|

Австрия |

Испания |

Андорра |

|

Италия |

Остров Мэн |

Аруба |

|

Каймановы Острова |

Португалия |

Багамские Острова |

|

Канада |

Пуэрто-Рико |

Бахрейн |

|

Катар |

Сан-Марино |

Бельгия |

|

Кипр |

Северные Марианские |

Бермудские Острова |

|

Кувейт |

Бруней |

Лихтенштейн |

|

Слования |

Виргинские Острова (США) |

Люксембург |

|

Соединенное |

Германия |

Макао (Китай) |

|

Королевство |

Гонконг (Китай) |

Мальта |

|

Соединенные Штаты |

Гренландия |

Монако |

|

Америки |

Греция |

Нидерландские Антиль |

|

Фарерские Острова |

Гуамские Острова |

Финляндия |

|

Дания |

Нидерланды |

Франция |

|

Израиль |

Новая Зеландия |

Французская Полинезия |

|

Ирландия |

Новая Каледония |

Швейцария |

|

Республика Корея |

Норвегия |

Швеция |

|

Исландия |

Нормандские Острова |

Япония |

Используемые Всемирным банком аналитические категории (стран с низкими, средними и высокими доходами) основаны на категориях заемщиков (заемщики МАР и т.п.). Эти принципы деятельности были приняты еще три десятилетия назад, и при этом Банк руководствовался тем, что поскольку для более бедных стран следует устанавливать более выгодные условия получения кредитов от Банка, необходимо разработать методы сравнительной оценки экономических потенциалов. Валовый национальный доход (ВНД), являющийся широким показателем, считался наилучшим показателем экономического потенциала и экономического прогресса. В то же время, было признано, что ВНД сам по себе не является показателем благосостояния или эффективности развития. Поэтому основным критерием, используемым Банком для классификации стран, является ВНД в расчете на душу населения.

Такой относительно простой метод причисления стран к развивающимся или развитым по одному-единственному признаку - по уровню дохода на душу населения - не всегда срабатывает. При этом приходится, например, выделять группу «развивающихся стран с высоким уровнем дохода», к которой относят Израиль, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Это страны, которые официально считаются в ООН развивающимися по признаку недостаточно прогрессивной структуры их экономики или по пожеланию правительств самих этих стран, хотя формально, по уровню ВНД на душу населения, они должны были бы относиться к развитым странам.

Непросто оказалось также

применить этот упрощенный метод классификации и к «странам с переходной

экономикой», т. е. к бывшим социалистическим странам. С одной стороны,

ни одна из этих стран не достигла установленного Всемирным банком порога

высокого дохода на душу населения, а с другой - по отраслевой структуре своей

экономики многие из этих стран являются вполне индустриальными. В этом

заключается одна из причин того, что классификация стран с переходной

экономикой во Всемирном банке пока считается предварительной. Заметим, что в

ежегодном «Докладе о мировом развитии», выпущенном Всемирным банком еще в

4.3. Стандартная классификация.

Существуют и другие подходы к классификации стран в мировой экономике и определению их роли в мировом воспроизводственном процессе (Экономического и социального совета ООН, Всемирного банка, Ф. Котлера и др.).

В современном мире есть несколько групп государств, характеризующихся схожестью указанных в предыдущей главе социально-экономических показателей.

Мир по своей социально-экономической природе крайне неоднороден. В настоящее время можно выделить три группы стран[8]:

- промышленно развитые страны с рыночной экономикой, образующие как бы каркас мирового хозяйства;

- развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки и Океании;

- страны с переходной экономикой, представленные государствами Восточной Европы, Россией и государствами, сформировавшимися из республик бывшего СССР.

Страны каждой группы имеют сходные характеристики:

- отраслевой структуры экономики;

- уровня ВВП на душу населения;

- уровня ВВП на душу населения по ППС;

- институциональной структуры экономики (формы собственности);

- социальной структуры общества.

Одним из оснований для

отнесения страны к группе развитых или развивающихся является уровень ВВП на

душу населения по ППС. В

Но было бы ошибкой проводить

слишком резкую черту между этими группами. Например, уже сегодня целую группу

развивающихся стран - страны Юго-Восточной Азии, в частности Южную Корею,

Гонконг (с

В то же время часть несомненно развитых государств как бы опаздывает с качественными преобразованиями национальных производительных сил, что тормозит рост общественной производительности труда. Так, в странах Восточной Европы и России она составляет лишь около 50% уровня стран Западной Европы.

Однако, несмотря на то, что деление всех стран мира на «развитые», «развивающиеся» и «страны с переходной экономикой» является наиболее распространенным среди ученых и политиков, оно заведомо неудачно из-за самих терминов. Понятно ведь, что и наиболее развитые страны все-таки продолжают развиваться. Если же пойти по пути деления стран на «более развитые» и «менее развитые», то неясно, где именно следует провести разграничительную черту между ними. Очевидно, любое такое деление может быть лишь условным и основанным на временной договоренности (формальной или неформальной) между исследователями.

ООН, Всемирный банк и МВФ выделяют выше названные подсистемы мирового хозяйства, но их состав различается. Так, МВФ включает в группу развитых стран Тайвань, Гонконг, Южную Корею, Сингапур, но исключает Южно-Африканскую Республику, в то время как ООН относит первые четыре страны к развивающимся, хотя они и достигли высокого уровня развития и имеют сходную с западными странами социально-экономическую структуру экономики, а ЮАР - к развитым. ОЭСР добавляет в их число Мексику и Турцию, являющихся участниками этой организации, хотя скорее это развивающиеся страны, но они вошли в нее по территориальному признаку (Турции принадлежит часть Европы, а Мексика входит в Североамериканское соглашение о свободной торговле - НАФТА).

4.4. Другие классификации групп стран, примыкающие к стандартной.

В ООН используется также классификация по уровню экономического развития с учетом региональных особенностей, в которой выделяются четыре группы стран:

А – афро-азиатские страны;

B – промышленно-развитые страны;

С – латиноамериканские страны;

D – страны с централизованно планируемой экономикой.

В этом случае A + C дает нам группу развивающихся стран, которые, в свою очередь, подразделяются на три группы:

I – с максимальным уровнем развития (Новые индустриальные страны и страны-экспортеры нефти;

II – со средним уровнем развития;

III – с низким уровнем развития.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) применяет иную классификацию стран. Они разбиты на 4 группы по регионально-экономическим признакам:

1 группа - страны с развитой рыночной экономикой (26 стран) из Западной Европы, Австралия, Новая Зеландия, Израиль и ЮАР;

2 группа – страны Восточной Европы (бывшие социалистические государства и СССР);

3 группа – социалистические страны Азии (КНР, КНДР, Монголия, Вьетнам);

4 группа – развивающие страны.

В свою очередь, развивающие страны классифицируются по двум критериям. Критерий А –специализация экспорта. По этому критерию выделяют:

а). Страны-экспортеры нефти (20 стран);

б). Промышленные экспортеры – Бразилия, Мексика, Южная Корея, Тайвань, Сингапур;

в). Наименее развитые страны (46 стран);

г). Другие страны.

Критерий В – уровень развития по показателям на душу населения.

Выделяют (на

а). Страны с высоким уровнем развития ($ 3-4 тыс. на душу);

б). Страны со средним уровнем развития (от $ 500 до 3 тыс. на душу);

в). Страны с низким уровнем развития (менее $ 500 на душу)[9].

Международный валютный фонд применяет классификацию, в которой всего две группы стран:

· промышленно-развитые страны;

· все остальные страны.

Затем остальные страны подразделяются на группы, во-первых, по доминирующему экспорту:

1) Страны-экспортеры жидкого топлива;

2) Страны-экспортеры другого сырья;

3) Страны-экспортеры промышленной продукции;

4) Страны-экспортеры услуг.

Во-вторых, по финансовому критерию эти страны подразделяются на экспортеров и импортеров капитала. Используются и другие критерии – страны, с высоким уровнем задолженности, страны с низким уровнем доходов на душу и др.

4.5. Классификация стран по качеству жизни.

Выше был указан ряд

недостатков предыдущих классификаций. Поэтому длительное время предпринимаются

попытки выработать более совершенные критерии оценки уровня экономического

развития страны. Чтобы обоснованно судить об относительном качестве жизни в

разных странах, необходимо дополнительно привлекать к анализу целый ряд

статистических показателей, отражающих, например, степень неравномерности

распределения доходов в обществе, уровень развития образования, здоровье и

долголетие людей, состояние окружающей их среды и многое другое. Поэтому

используют и многомерные классификации стран мира. В частности, в

Наиболее современная оценка

ставит в центр внимания человека. В

1). Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей.

Так,

например, в

В целом средняя продолжительность жизни в мире составляет 66 лет (64 для мужчин, 68 лет для женщин). В развитых странах эти показатели составляют 72 и 79 лет, в развивающихся – 62 и 66, в наименее развитых странах - 51 и 52.

2) Уровень образованности.

При этом образованность населения измеряется комбинацией из двух величин:

а) доля грамотных среди взрослых людей старше 15 лет (в %);

б) средняя продолжительность обучения (количество лет).

В настоящее время доля

грамотных при расчете общего уровня образованности учитывается с коэффициентом

2/3, а продолжительность обучения - 1/3. Если нет данных о средней

продолжительности обучения, то берется совокупная доля в населении учащихся

начальных, средних и высших учебных заведений. По данным ООН, в

3) Реальная величина средних доходов жителей, рассчитываемая как отношение ВВП/на душу в среднем по миру к ВВП/на душу населения в данной стране.

Откорректированные доходы рассчитываются по сложной программе на основе величины ВВП на одного жителя, но с поправками на ППС и с учетом показателей, отражающих специфику распределения средств в обществе, в частности соотношения доли доходов 20% беднейших и 20% самых богатых людей, а также соотношения национальных показателей со среднемировым «порогом доходов», обеспечивающих нормальный уровень жизни людей. В результате величина «реального» ВВП на душу населения, определенная таким способом и используемая далее при расчетах ИРЧП, значительно меньше, чем официальная исходная цифра.

Максимально возможное значение ИРЧП -1, минимальное - 0.

ИРЧП, равный 1, будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 85 годам, ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) равен $ 40 тыс., в которой 100% взрослого населения являются грамотными, а все, кто достиг соответствующего возраста, посещают начальную или среднюю школу, или учатся в высшем или среднем специальном учебном заведении. Ближе всего к этому показателю сегодня находится Норвегия, ИРЧП которой равен 0,956 (по данным ООН за 2002 год).

ИРЧП, равный 0, будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 25 годам, ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) равен 100 долларам США, в которой 100% взрослого населения неграмотны и никто не получает никакого образования. Ближе всего к этой крайности сегодня находится Сьерра-Леоне, ИРЧП которой равен 0,273 (по данным ООН за 2002 год).

Исходя из рангов стран по ИРЧП, эксперты ООН делят страны мира на три группы (табл.8):

1) страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала (ИРЧП>0,8; 50 стран);

2) страны со средним уровнем развития человеческого потенциала (0,5<ИРЧП<0,8; 86 стран);

3) страны с низким уровнем развития человеческого потенциала (ИРЧП<0,5; 36 стран).

Ведущее место по показателю

занимают промышленно развитые страны. В первую десятку стран мира по величине

ИРЧП в

Среди развивающихся стран низшую группу составляют (в порядке возрастания): Сьерра-Леоне, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Бурунди.

Начиная с

Из 20 стран, ухудшивших

показатели, 13 находятся в Африке к югу от Сахары. Основной причиной стала

эпидемия ВИЧ/СПИДа и ее значительное влияние на продолжительность жизни. Другие

случаи ухудшения показателей касаются в основном стран СНГ, многие из которых

начали движение вспять в середине 1980-х гг., что выразилось в падении доходов

и ИРЧП в период с 1990 по

В советское время Россия занимала по ИРЧП место в числе развитых стран мира. Она славилась своим образованием; продолжительность жизни, хотя и не была очень высокой, но росла, а уровень жизни рассчитывался так, что мог считаться вполне сопоставимым с развитыми странами.

Спад производства и

сокращение ВВП в России в 90-х годах, связанные с трансформационным переходом к

рыночной экономике, привели к тому, что она покинула по показателю ИРЧП группу

развитых стран и заняла места в группе государств со средним уровнем развития.

Так, например, Россия в

ИРЧП четко проводит различие между доходами и человеческим благополучием. Путем измерения средних достижений в здравоохранении, образовании и доходах ИРЧП может дать более полную картину состояния развития страны, чем только измерение уровня доходов. Боливия с ее гораздо более низким уровнем ВВП на душу населения, чем Гватемала, достигла более высокого ИРЧП, так как делала больше для того, чтобы использовать этот показатель для развития человека. Танзания, одна из беднейших стран в мире, имеет ИРЧП, сравнимый с Гвинеей, страной, почти в четыре раза богаче. И наоборот, страны с тем же уровнем доходов имеют большие различия в ИРЧП - у Вьетнама примерно такой же уровень доходов, что и у Пакистана, но ИРЧП гораздо выше, из-за более высокого уровня продолжительности жизни и грамотности.

Таблица 11.

Страны по сводным показателям развития

человека[10]

|

Страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала (ИРЧП 0,800 и выше) |

Страны со средним уровнем Развития человеческого потенциала (ИРЧП от 0,500 до 0,799) |

Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала (ИРЧП ниже 0,500) |

Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала (ИРЧП ниже 0,500) |

|

1 Норвегия |

56 Болгария |

101 Исламская Республика Иран |

142 Пакистан |

|

2 Швеция |

57 Российская Федерация |

102 Оккупированные палестинские территории |

143 Того |

|

3 Австралия |

58 Ливийская Арабская Джамахирия |

103 Сальвадор |

144 Конго |

|

4 Канада |

|

104 Гайана |

145 Лесото |

|

5 Нидерланды |

59 Малайзия |

105 Кабо-Верде |

146 Уганда |

|

6 Бельгия |

60 Македония (бюр) |

106 Сирийская Арабская Республика |

147 Зимбабве |

|

7 Исландия |

61 Панама |

107 Узбекистан |

148 Кения |

|

8 Соединенные Штаты Америки |

62 Беларусь |

108 Алжир |

149 Йемен |

|

9 Япония |

63 Тонга |

109 Экваториальная Гвинея |

150 Мадагаскар |

|

10 Ирландия |

64 Маврикий |

110 Кыргызстан |

151 Нигерия |

|

11 Швейцария |

65 Албания |

111 Индонезия |

152 Мавритания |

|

12 Соединенное Королевство |

66 Босния и Герцеговина |

112 Вьетнам |

153 Гаити |

|

13 Финляндия |

67 Суринам |

113 Республика Молдова |

154 Джибути |

|

14 Австрия |

68 Венесуэла |

114. Боливия |

155 Гамбия |

|

15 Люксембург |

69 Румыния |

115 Гондурас |

156 Эритрея |

|

16 Франция |

70 Украина |

116 Таджикистан |

157 Сенегал |

|

17 Дания |

71 Сент-Люсия |

117 Монголия |

158 Восточный Тимор |

|

18 Новая Зеландия |

72 Бразилия |

118 Никарагуа |

159 Руанда |

|

19 Германия |

73 Колумбия |

119 Южная Африка |

160 Гвинея |

|

20 Испания |

74 Оман |

120 Египет |

161 Бенин |

|

21 Италия |

75 Западное Самоа |

121 Гватемала

|

162 Объединенная Республика Танзания |

|

22 Израиль |

76 Таиланд |

122 Габон |

163 Кот-д'Ивуар |

|

23 Гонконг, Китай (ОАР) |

77 Саудовская Аравия |

123 Сан-Томе и Принсипи |

164 Замбия |

|

24 Греция |

78 Казахстан |

124 Соломоновы Острова |

165 Малави |

|

25 Сингапур |

79 Ямайка |

125 Марокко |

166 Ангола |

|

26 Португалия |

80 Ливан |

126 Намибия |

167 Чад |

|

27 Словения |

81 Фиджи |

127 Индия |

168 Демократическая Республика Конго |

|

28 Корейская Республика |

82 Армения |

128 Ботсвана |

169 Центральноафриканская Республика |

|

29 Барбадос |

83 Филиппины |

129 Вануату |

170 Эфиопия |

|

30 Кипр |

84 Мальдивские Острова |

130 Камбоджа |

171 Мозамбик |

|

31 Мальта |

85 Перу |

131 Гана |

172 Гвинея-Биссау |

|

32 Чешская Республика |

86 Туркменистан |

132 Мьянма |

173 Бурунди |

|

33 Бруней-Даруссалам |

87Сент-Винсент и Гренадины |

133 Папуа-Новая Гвинея |

174 Мали |

|

34 Аргентина |

88 Турция |

134 Бутан |

175 Буркина-Фасо |

|

35 Сейшельские Острова |

89 Парагвай |

135 Лаосская Народно-Демократическая Республика |

176 Нигер |

|

36 Эстония |

90 Иордания |

136 Коморские Острова |

177 Сьерра-Леоне |

|

37 Польша |

91 Азербайджан |

137 Свазиленд |

|

|

38 Венгрия |

92 Тунис |

138 Бангладеш |

|

|

39 Сент-Китс и Невис |

93 Гренада |

139 Судан |

|

|

40 Бахрейн |

94 Китай |

140 Непал |

|

|

41 Литва |

95 Доминика |

141 Камерун |

|

|

42 Словакия |

96 Шри-Ланка |

|

|

|

43 Чили |

97 Грузия |

|

|

|

44 Кувейт |

98 Доминиканская Республика

|

|

|

|

45 Коста-Рика |

99 Белиз |

|

|

|

46 Уругвай |

100 Эквадор |

|

|

|

47 Катар |

|

|

|

|

48 Хорватия |

|

|

|

|

49 Объединенные Арабские Эмираты |

|

|

|

|

50 Латвия |

|

|

|

|

51 Багамские Острова |

|

|

|

|

52 Куба |

|

|

|

|

53 Мексика |

|

|

|

|

54 Тринидад и Тобаго |

|

|

|

|

55 Антигуа и Барбуда |

|

|

|

4.6. Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-экономического развития страны.

Для стран с высоким уровнем развития типична ситуация, когда в структуре их ВВП преобладает третичный сектор (сфера услуг), вторичный сектор (промышленность и строительство) представлен, прежде всего, обрабатывающей промышленностью, а доля первичного сектора (добывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство) невелика. Хотя в структуре ВВП некоторых развивающихся стран велика доля третичного и вторичного секторов, обычно она объясняется широким развитием туризма или торговли. В промышленно-развитых странах, как уже отмечалось, доля отраслей третьего сектора превышает 50%, доходя до 70%.

Важнейшей сферой в отраслевой структуре мирового хозяйства остается промышленность. На ее долю приходится 28% ВВП промышленно-развитых стран и 27% ВВП развивающихся государств. Ведущее положение в структуре промышленности занимают обрабатывающие отрасли, которые обеспечивают уровень технического развития других сфер хозяйства, так как в них аккумулируются научно-технические достижения. В индустриальных странах на них приходится 82,6% промышленной продукции и 23% ВВП, в развивающихся - соответственно 73 и 20%.

В развивающихся государствах в последние десятилетия произошло увеличение доли обрабатывающей промышленности. По мере развития стран происходит переход от базовых отраслей, являющихся ресурсоемкими, к наукоемким отраслям. При этом наблюдается определенная последовательность в переходе сначала от высокой доли сырьевых и технически несложных производств к капиталоемким и материалоемким и затем к наукоемким отраслям. Но структурные изменения в промышленности не приводят к полной замене одних отраслей другими: меняется приоритетность их развития. Доля добывающей промышленности во всех подсистемах сокращается.

Что касается сельского хозяйства то, в настоящее время его эффективность в большинстве районов мира повысилась. В развитых странах произошло образование аграрно-промышленного комплекса, что привело к улучшению использования конечной продукции. В промышленно развитых странах на долю сельскохозяйственного производства приходится 2,3% и в развивающихся странах - 15,4% ВВП.

Вопрос 5. Промышленно развитые, развивающиеся страны и страны переходной экономики.

5.1. Промышленно развитые страны.

В соответствии с классификацией ООН к странам с развитой рыночной экономикой относятся:

1)

Австралия

2)

Дания

3)

Люксембург

4)

Финляндия

5)

Австрия

6)

Израиль

7)

Нидерланды

8)

Франция

9)

Бельгия

10)

Ирландия

11)

Новая Зеландия

12)

Швейцария

13)

Великобритания

14)

Исландия

15)

Норвегия

16)

Швеция

17)

Германия (бывшая

ФРГ)

18)

Испания

19)

Португалия

20)

ЮАР

21)

Гибралтар

22)

Италия

23)

США

24)

Япония

25)

Греция

26)

Канада

27)

Фарерские острова

Критериями для включения той или иной страны в группу развитых стран являются:

Ø высокий уровень социально-экономического развития, выражающийся в высоких уровнях ВВП в целом, на душу населения в частности (не менее 12 тыс. долл. в год, в реальности от 15 до 30 тыс. долл.), высоком жизненном уровне и стандарте;

Ø рыночная система хозяйствования;

Ø открытость экономики;

Ø преобладание в процессе производства ВВП сферы услуг (более 60%) над промышленностью и сельским хозяйством;

Ø переход в промышленности от добывающих и материалоёмких отраслей к новым высокотехнологичным и наукоемким отраслям;

Ø высокий уровень механизации и продуктивности сельскохозяйственного производства, в результате чего 3-8 % трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве этих стран, полностью обеспечивают продовольствием свои страны и превратили сельское хозяйство в экспортный сектор экономики в большинстве стран этой группы.

Практически

все промышленно развитые страны (на

В странах с развитой рыночной экономикой проживает 1,2 млрд. человек (23% всего населения мира). Они сосредоточивают около 70% мирового ВВП, и дают 70-75% мирового промышленного производства. ВВП на душу населения колеблется в этих странах от 10 до 25 тыс. долл., что примерно в 5 раз превышает среднемировой уровень. Более 50% мирового ВВП производится в США, Японии и Германии.

На развитые страны приходится 70% мирового притока и 85% мирового оттока прямых зарубежных инвестиций, около 70% мирового внешнеторгового оборота. Доля промышленно развитых стран в мировом экспорте на протяжении последних 30 лет составляет около 70-75%, причем они являются экспортерами не только промышленной продукции, но и капитала. Такова же доля этих стран и в мировом импорте.

Большинство развитых стран входит в интеграционные объединения, из которых наиболее мощными являются Европейский союз - ЕС (20% мирового ВВП) и Североамериканское соглашение о свободной торговле - НАФТА (24%).

Промышленно развитые страны - главный производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции, несмотря на наметившуюся тенденцию к некоторому снижению их доли в мировом производстве. При этом сфера услуг в настоящее время обеспечивает производство более 60% ВВП промышленно развитых стран[11]. В промышленно развитых странах происходит падение роли «нижних» этажей индустрии (традиционно добывающие отрасли) и одновременно наращивание производства в «верхних этажах» за счет развития отраслей высоких технологий. Передача «низкоквалифицированных» производств в развивающиеся страны и сохранение у себя только верхней части производственного комплекса есть своего рода инструмент конкурентной борьбы со странами с низким уровнем заработной платы, с импортом дешевых изделий из стран «новой индустриализации».

Большие капиталовложения в науку (2-3% ВНП) и внедрение ее достижений в производство определяют высокий интеллектуальный уровень труда. Гуманизация экономики развитых стран означает высокий процент расходов на медицину, образование, культуру. Значительны также и расходы на охрану окружающей среды (3-4% ВНП), что подтверждает высокий уровень экологизации экономики.

Таблица 12.

в населении мира и ВВП в начале XXI в.

|

Страна, регион |

Население, млн. чел. |

Доля в ВВП мира, в % |

ВВП на душу, в долл. США |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

США |

271 |

293,7 |

21,9 |

28,3 |

29.250 |

39.876 |

|

Западная Европа |

387 |

392 |

20,3 |

31,7 |

21.350 |

33.831 |

|

Япония |

127 |

127,8 |

7,6 |

11,1 |

24.075 |

36.313 |

Индустриальные страны Запада объединяет

помимо прочего то, что в отличие от остальных государств мира они уже вступили

в новый этап технико-экономического развития - постиндустриальный

(информационный). Термин "постиндустриальное общество" был

предложен американским социологом Дэниeлом Беллом еще

в

Таблица 13.

Отраслевая структура ВВП развитых стран (в

%)

|

Годы |

Сельское хозяйство |

Промышленность |

Строительство |

Сфера услуг |

|

1960 |

6,4 |

36,4 |

5,6 |

51,6 |

|

1970 |

3,9 |

31,6 |

6,2 |

58,3 |

|

1985 |

3,2 |

29,9 |

6,5 |

60,4 |

|

1995 |

2,0 |

24,8 |

6,2 |

67,0 |

|

2000 |

1,0 |

23,9 |

6,3 |

71,2 |

Как видно из таблицы, доля сельского хозяйства и промышленности в развитых странах во второй половине ХХ в. неуклонно снижались, тогда как доля строительства и особенно сферы услуг росли, что отражает постепенное построение этими странами постиндустриального общества.

Можно выделить следующие характерные черты промышленно развитых стран:

1) 1) Наличие крупного частномонополистического сектора, занимающего главенствующие позиции в экономике.

2) Высокий уровень производительных сил.

3) Интенсивный тип развития рыночной экономики.

4) Единый воспроизводственный процесс в рамках национальных хозяйств.

5) Сосредоточение подавляющей части экономического и научно-технического потенциала мирового хозяйства, расположение главных финансовых центров, основных узлов коммуникаций.

6) Высокий уровень доходов и относительно равномерное их распределение. Для промышленно развитых стран характерен меньший разрыв в уровне доходов между беднейшими и богатейшими 20% населения и наличие мощного среднего класса, имеющего высокие жизненные стандарты.

7) Многоотраслевая структура экономики. При этом сфера услуг (третий сектор) составляет более 60% экономики.

8) Относительно равномерное хозяйственное освоение территории

9) Социальная ориентированность экономики, в частности поддержка малообеспеченных слоев населения (пенсионеров, студентов, инвалидов и т.п.).

Некоторое представление о темпах роста развитых стран можно получить из таблицы.

Таблица 14.

Динамика роста ВВП развитых стран (в%)

|

Годы |

ОЭСР |

США |

Япония |

ЕС (ЕЭС) |

|

1971-1980 |

3,3 |

2,8 |

4,5 |

3,0 |

|

1981-1990 |

2,0 |

2,7 |

4,2 |

2,3 |

|

1991-1995 |

1,9 |

2,4 |

1,4 |

1,5 |

|

1995-2000 |

2,8 |

3,5 |

1,3 |

2,7 |

|

2000-2004 |

2,3 |

2,5 |

0,9 |

1,8 |

По роли в мировой экономике промышленно развитые страны можно подразделить на три группы.

Первую образуют семь крупнейших промышленно развитых стран (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) объединились в так называемую Большую семерку (G7) для обсуждения глобальных экономических и валютных проблем. Пять из указанных государств образуют ядро НАТО, четыре составляют костяк ЕС. На долю «большой семерки Севера» приходится около 50% мирового товарооборота, 45% мирового ВВП (в том числе на США - 27, Японию - 7, Германию - 5%.), 40% мировой промышленной продукции, 12% населения мира.

Встречи G7 проводятся на разных уровнях. Основой же являются

ежегодные встречи глав государств и правительств, на которых значительное

внимание уделяется определенным конкретным проблемам (энергетическая политика,

внешний долг, охрана окружающей среды и др.). На встрече в

Вторую группу (14 стран) образуют небольшие по размеру государства, характеризующиеся высоким уровнем социально-экономического развития (Австрия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Швеция и др.). Они нередко выступают в качестве связующего звена в экономических и политических взаимоотношениях стран первой группы. Отдельные страны этой группы занимают весьма заметные позиции в мировой торговле и политике.

В третью группу входят страны «переселенческого капитализма» (Австралия, ЮАР, Израиль, Новая Зеландия. Иногда в эту группу включают также Канаду). В экономике этих стран ведущую роль играют компании бывшей метрополии или других высокоразвитых стран. Для этих стран характерна большая доля добывающей промышленности, в экспорте велика доля сырья и продукции сельского хозяйства.

По экономической силе в мировой экономике выделяют три центра.

1. Среди «стран семерки» доминируют США.

В 90-е годы экономика США устойчиво

занимала 1 место по уровню конкурентоспособности, но экономическое лидерство

США в мире имело тенденцию к ослаблению. Так, удельный вес США в ВВП

несоциалистического мира снизился с 31% в 1950г. до 20% в настоящее время

(24-27% в начале XXI в.). Особенно существенно

снизилась доля США в экспорте несоциалистического мира - с 18% в

Однако, несмотря на относительное ослабление экономических позиций США, роль США в мировой экономике после Второй мировой войны всегда была ведущей. Во-первых, по сравнению с любой страной мира США имеют самый большой ВВП - более 10 трлн. долл. в год и, соответственно, самый емкий в мире внутренний рынок. Но главным фактором экономического лидерства США является лидерство в сфере научно-технического прогресса, внедрения его результатов в производство. На долю США сегодня приходится 40% мировых затрат на НИОКР (научно-исследовательский и опытно-конструкторские работы), или около 3% ВВП. Удельный вес США в мировом экспорте наукоемкой продукции составляет 20%. Наиболее заметно США лидируют в сфере информационных технологий. Именно поэтому США опережают все страны по темпам роста производительности труда. США принадлежат 16 из 20 самых быстрых ЭВМ мира (остальные 4 – японские). В современном международном разделении труда США специализируются на разработке новейших технологий, т.е. на самой начальной, быстрорастущей и защищенной от конкуренции фазе научно-технического цикла. Страны НИС, например, специализируются на другой, стабильной фазе научно-технического цикла. Таким образом, США реально являются первопроходцем научно-технического прогресса.

В настоящее время в США сосредоточено 75% банков данных всех промышленно развитых стран. Кроме того, США лидируют в мировом производстве продовольствия, обеспечения, в частности, более 50% мирового экспорта зерна.

Однако темпы роста ВВП США в

последние годы свидетельствуют о перемежающемся спаде: в

После развала СССР и мировой социалистической системы США стали единственной мировой сверхдержавой, которая является экономическим, политическим и военным лидером современного мира. Сохранение и упрочение лидирующей роли США в мире официально закреплено в Концепции национальной безопасности США.

Представляет интерес и социальная стратиграфия американского общества. Оно подразделяется по уровню годового дохода на три класса.

Верхний класс (годовой доход семьи выше $ 100 тыс.) – это примерно 10% населения, крупные бизнесмены, банкиры, политики, top-менеджеры, высокооплачиваемые юристы, врачи, ученые.

Средний класс (годовой доход семьи от $ 25 тыс. до 100 тыс.) – 60% американцев, государственные чиновники, менеджеры, высокооплачиваемые рабочие, инженеры, преподаватели.

Нижний класс (годовой доход менее $ 25 тыс.) – 30% населения, главным образом, афроамериканцы и латиноамериканцы, а также выходцы из азиатских стран.

Политика США ориентирована в среднесрочной перспективе на ликвидацию экономического и социального неравенства, поскольку именно среди граждан нижнего класса наиболее высоки уровни наркомании, преступности, болезней.

2. Вторым центром экономической силы является Западная Европа.

В Западной Европе преобладают две модели рыночной экономики: «демократический корпоративизм» и «социально-рыночная модель». Обе модели имеют много общего, поэтому между ними нет жесткой границы.

1). Демократический корпоративизм.

Характерен для таких стран как Швеция, Австрия. Для этой модели присуща высокая доля государственного предпринимательства в производстве товаров и услуг, в инвестициях. Содействие экономическому росту и общему благосостоянию осуществляется путем координации общественных и частных интересов.

Для рынка труда характерны сильные профсоюзы и отраслевые трудовые оглашения. Предпочтение отдается адаптации рабочей силы на рынке труда путем профессиональной переподготовки. Государство проводит активную политику занятости и обеспечивает высокий уровень пособий по безработице.

2). Социально рыночная модель.

Данная модель в большей мере характерна для Германии. Доля государственного предпринимательства в производстве товаров и услуг, в инвестициях незначительна. Эта модель предусматривает поддержку как отдельных групп населения (молодежь, малообеспеченные), так и предпринимателей, которые не могут противостоять крупным корпорациям (малый бизнес, фермеры). Социально-рыночная модель опирается на негласный консенсус общественных и политических сил.

В целом доля государственного сектора в европейской экономике существенно выше, чем в США и Японии (49% в Европе против 39% и 34% в США и Японии).

Экономическое развитие Западной Европы после Второй мировой войны неотделимо от процесса интеграции, охватившем всю Западную Европу.

Экономическое развитие Западной Европы в послевоенный период, происходившее в условиях углубления и расширения интеграции, было динамичным и успешным. Западная Европа быстро восстановила разрушенную войной экономику, создала современные конкурентоспособные отрасли хозяйства, повысив свой удельный вес в мировом производстве и экспорте по сравнению с США.

Мировое лидерство Западной Европы можно характеризовать следующими компонентами:

1) Западная Европа сегодня - главный центр международной торговли, обеспечивающий более 50% мирового экспорта, опережающий США и Японию. На долю Западной Европы приходится сегодня более 40% мировых золотовалютных резервов.

2) Западная Европа лидирует в фармацевтической промышленности, в отдельных отраслях транспортного машиностроения, в некоторых отраслях легкой промышленности. Кроме того, Западная Европа - крупный центр международного туризма.

Основная экономическая мощь

Европы приходится на 4 страны: Германию, Великобританию, Францию и Италию, где

проживает более 50% населения и производится более 70% ВВП региона. Наиболее

развитые страны занимают следующую ступень: это Бельгия, Нидерланды, Швеция и

Испания. Они производят 20% ВВП Европы. По темпам роста ВВП им значительно

уступают Австрия, Дания, Греция и Финляндия. На их долю приходится 8% ВВП.

Такие страны как Португалия, Ирландия и Люксембург вносят в европейскую копилку

совсем немного – 2%. К этому традиционному делению следует добавить 10 стран

Восточной Европы, которые в

Но наряду с преимуществами стран Западной Европы прослеживается ряд экономических проблем. Удельный вес Западной Европы в мировой экономике за последние 20 лет несколько снизился, темпы экономического роста были низкими, многие традиционные отрасли пережили кризис (металлургия, текстильная промышленность). Европейские фирмы не смогли добиться высокой конкурентоспособности в сфере электроники и телекоммуникаций, где лидируют США. Западная Европа отстает в микроэлектронике, робототехнике, биотехнологии, производстве новых материалов. В сфере массового производства наукоемких товаров Западная Европа отстает от Японии и новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии.

В начале XXI века Западная Европа переживает экономический спад: в