Интернет-курс по дисциплине

«Управление профессиональной карьерой»

Кафедра Управления человеческими ресурсами

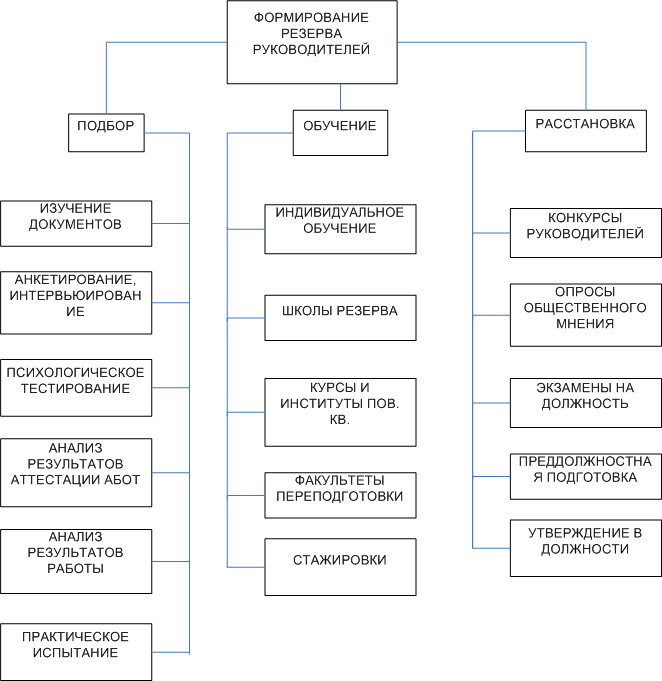

Нестерова О.В.

Интернет-курс по дисциплине

«Управление профессиональной карьерой»

Содержание

Тема 1. Управление карьерой в системе профессионального развития персонала

Вопрос 1. Профессиональное развитие в системе управления персоналом организации.

Вопрос 2. Понятие карьеры. Критерии и факторы карьерного успеха.

Вопрос 3. Типология (виды) и конфигурации карьеры.

Вопрос 4. Основные модели и стратегии карьеры.

Вопрос 5. Стадии (этапы) карьеры.

Вопрос 1. Система управления карьерой персонала.

Вопрос 2. Планирование карьеры персонала.

Вопрос 3. Развитие карьеры персонала в организации.

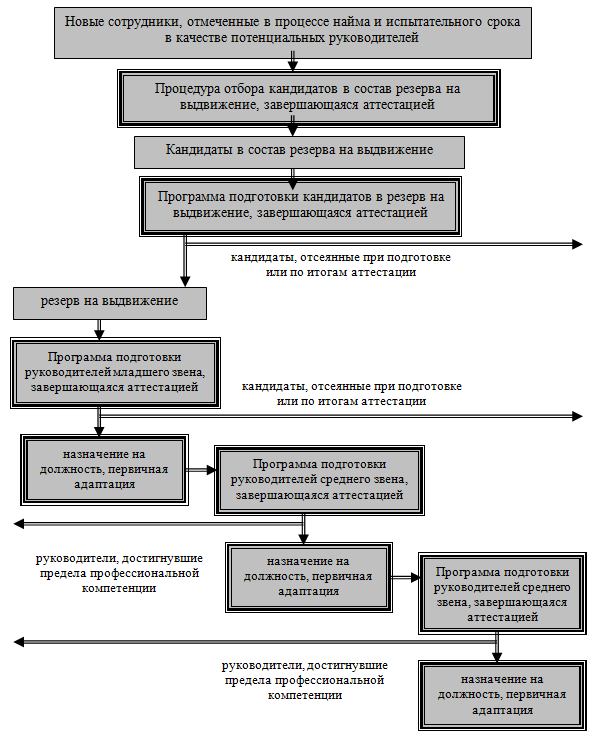

Тема 3. Работа с кадровым резервом как элемент системы профессионального развития персонала

Вопрос 1. Кадровый резерв; цель, задачи и алгоритм работы.

Вопрос 2. Виды кадрового резерва. Особенности работы с резервом на выдвижение.

Вопрос 3. Особенности работы с резервом руководителей.

Тема 4. Индивидуальное профессиональное развитие работников организации

Вопрос 1. Личностные характеристики и планирование карьеры.

Вопрос 2. Личность, как субъект управления карьерой. Развитие карьеры на индивидуальном уровне.

Вопрос 3. Профессиональные кризисы и работа по поддержке развития карьеры.

Изучение дисциплины «Управление профессиональной карьерой» ориентировано на получение обучающимися знаний о принципах, методах и технологиях управления профессиональной карьерой. Объектом изучения выступает система управления профессиональной карьерой персонала, ее основные элементы и этапы реализации.

Целью изучения дисциплины «Управление профессиональной карьерой» является приобретение обучающимися знаний соответствующих направлений теории кадрового менеджмента, а также формирование у них определенных практических умений и навыков разработки и реализации управленческих решений в области управления карьерой, служебно-профессионального продвижения, организации работы с кадровым резервом.

Задачи дисциплины:

· овладеть теоретическими основами и прикладными технологиями управления профессиональной карьерой;

· выявить закономерности, механизмы, условия и факторы развития профессиональной карьеры персонала;

· овладеть методами оптимизации процесса развития профессиональной карьеры и на их основе научиться разрабатывать для кадровых служб соответствующие научно-практические рекомендации.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), предусмотренных ООП ВПО по направлению подготовки Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), а также профильных профессиональных компетенций (ПСК), предусмотренных Перечнем, разработанным кафедрой УЧР МФПУ «Синергия».

|

Результаты освоения ООП (содержание компетенций) |

Код компетенции |

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |

|

Способен находить организационно – управленческие решения и готов нести за них ответственность |

ОК-8 |

Знать: · методологию принятия управленческих решений и особенности ее реализации при управлении профессиональной карьерой персонала; · основные технологии формирования и реализации организационно-управленческих решений при управлении профессиональной карьерой персонала; · принципы распределения ответственности в иерархии управления организацией при принятии решения о служебно-профессиональном продвижении.

Уметь: · собирать исходную информацию для принятия управленческих решений по управлению профессиональной карьерой персонала с использованием формализованных и неформальных методов; · контролировать результаты ранее принятого решения о карьерном продвижении сотрудников.

Владеть: · навыками организации мониторинга процесса реализации управленческого решения по служебно-профессиональному продвижению персонала. |

|

Владеет современными технологиями управления персоналом |

ПК-14 |

Знать: · роль и место управления карьерой в системе управления персоналом и общеорганизационном управлении, его связь со стратегическими задачами организации; · причины многовариативности практики развития карьеры персонала в современных условиях; · бизнес-процессы в сфере управления карьерой и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; · современные технологии управления профессиональной карьерой.

Уметь: · прогнозировать и определять возможность карьерного продвижения персонала в организации, определять эффективные пути их реализации; · разрабатывать мероприятия по управлению профессиональной карьерой, служебно-профессиональному продвижению и формированию кадрового резерва; · разрабатывать план карьеры сотрудников и оценивать эффективность их реализации; · использовать различные методы оценки компетенций с целью определения возможностей профессиональной карьеры.

Владеть: · методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль) при управлении профессиональной карьерой сотрудников. |

|

Способен планировать и организовать процесс управления вертикальной и горизонтальной карьерой сотрудников |

ПСК – 7 |

Знать: · понятие о карьере, карьерной стратегии и планировании карьеры; · специфику построения системы управления карьерой в организации; · типологию карьер; · требования к составлению плана карьеры; · технологию построения стратегии и политики развития карьеры сотрудников компании; · алгоритм разработки и внедрения программ развития карьеры; · виды оценки и обучения сотрудников в программах развития карьеры; · роль и место служебно-профессионального продвижения работников в системе управления карьерой; · особенности формирования кадрового резерва и его виды; · технологию работы с кадровым резервом; · особенности подготовки резерва на руководящие должности; · особенности управления профессиональным развитием руководителей; · особенности индивидуального профессионального развития работников; · технологию индивидуального профессионального развития работников в организации. · вариативные стратегические подходы к организации управления профессиональной карьерой сотрудников; · вариативные стратегические подходы к организации замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего звена; · вариативные стратегические подходы к выбору приоритетной группы критериев отбора сотрудников в состав резерва на выдвижение.

Уметь: · описывать и формировать структуру системы управления карьерой; · оценивать потенциальные возможности развития сотрудника в режиме их горизонтальной и вертикальной карьеры; · планировать процесс горизонтальной и вертикальной карьеры сотрудников организации; · строить план карьеры работника с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной самореализации; · выстраивать траекторию образовательной деятельности в рамках реализации плана карьеры; · планировать и оценивать достижения участников программ развития карьеры; · проводить мероприятия по формированию кадрового резерва; · разрабатывать положение о развитии карьеры сотрудников организации; · описывать и формировать алгоритм служебно-профессионального продвижения работников; · планировать и организовывать работу с кадровым резервом · планировать и организовывать профессиональное развитие руководителей; · организовывать работу по индивидуальному профессиональному развитию работников организации.

Владеть: · навыками применения теоретических аспектов управления профессиональной карьерой в практике менеджмента персоналом; · навыками анализа состояния системы управления профессиональной карьерой в организации; · навыками разработки и реализации программ карьерного развития в практике работы HR-менеджера; · навыками выявления у сотрудника профессионально важных личностных компетенций, необходимых для включения его в резерв на выдвижение; · навыками планирования индивидуальной траектории вертикальной карьеры сотрудника; · навыками подготовки проекта приказа о должностном перемещении сотрудника в процессе управления его вертикальной или горизонтальной карьерой. |

Цель изучения темы:

Формирование у обучающихся базовых представлений о месте управления карьерой в системе профессионального развития персонала.

Задачи изучения темы:

· ознакомление с элементами и направлениями профессионального развития персонала;

· ознакомление с основными характеристиками понятия «карьера»;

· изучение видов и конфигураций карьеры;

· ознакомление с основными моделями и стратегиями карьеры;

· изучение различных подходов к периодизации карьерного развития.

Вопросы темы:

1. Профессиональное развитие в системе управления персоналом организации.

2. Понятие карьеры. Критерии и факторы карьерного успеха.

3. Типология (виды) и конфигурации карьеры.

4. Основные модели и стратегии карьеры.

5. Стадии (этапы) карьеры.

Профессиональное развитие – это систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника.

Профессиональное развитие требует от человека осознанного, направленного, активного обучения. Такое обучение отличается от всех остальных форм, поскольку оно не назначено сверху. Человек сам решает, в каком направлении ему необходимо развиваться, какими способами получать информацию, каким образом её осваивать и т.д.

Цель профессионального развития работников с точки зрения организации – повышение эффективности (максимизация результатов) использования персонала посредством реализации поставленных организацией целей, улучшения производственного потенциала коллектива и социально-психологического климата.

Цель профессионального развития с точки зрения работников заключается в формировании и постоянном обогащении личностных характеристик, профессиональных знаний, навыков и умений, которые необходимы им для эффективного исполнения своих должностных функций, прав и обязанностей.

Процесс профессионального развития персонала является частью процесса развития человеческого капитала.

Под человеческим капиталом понимается совокупность врожденных и приобретенных качеств индивида, которые могут служить источником доходов для него самого, организации и общества.

Разные специалисты по-разному рассматривают, какие именно качества относятся к человеческому капиталу. В целом выделяют такие составляющие человеческого капитала как знания, умения, навыки, способности, уровень мотивации, здоровье, образование работников и другие.

Развитие человеческого капитала предполагает инвестиции организации в персонал, то есть затраты организации на обучение персонала и другие мероприятия, связанные с его развитием. Эти затраты будут приносить работодателю доход до тех пор пока работник работает в организации.

Профессиональное развитие персонала решает задачи развития, прежде всего, профессиональных и личностных компетенций работников, а не всех характеристик составляющих их человеческий капитал.

Для того чтобы эффективно развивать сотрудников организации необходимо четкое понимание как недостатков профессионального развития конкретных сотрудников и возможностей их восполнения, так и нереализованного потенциала работников, который нуждается в выявлении и дальнейшем эффективном использовании на благо организации.

Развивая профессиональные и личностные компетенции работников, работодатель заинтересован не только максимально эффективно использовать их для решения задач организации, но и создать условия, при которых работники были бы заинтересованы работать с максимальной отдачей, и как можно дольше сохранять отношения с работодателем. Решению этих задач способствует управление карьерным развитием работников.

Таким образом, можно выделить следующие задачи, которые решает профессиональное развитие персонала:

· Определение уровня развитие профессиональных и личностных компетенций работников.

· Определение не проявленного потенциала работников и возможностей его развития.

· Развитие профессиональных и личностных компетенций работников.

· Максимально эффективное использование профессиональных и личностных компетенций и потенциала работников.

· Создание условий, мотивирующих профессиональный рост работников, максимальное развитие и использование ими профессионального потенциала на благо организации и поддержанию долгосрочных отношений с работодателем.

Зачастую, у учащихся, как и у работодателей возникают сомнения относительно целесообразности профессионального развития персонала и затрат на него. Создается впечатление, что гораздо эффективнее решать вопрос за счет высвобождения персонала с устаревающими компетенциями и привлечения новых более компетентных специалистов.

При таком подходе снижаются издержки на развитие персонала, но увеличиваются издержки на привлечение и адаптацию персонала, увеличивается текучесть кадров, ухудшается социально-психологический климат, а, главное, очень сильно снижается уровень мотивированности и лояльности персонала.

Управление профессиональным развитием персонала – это процесс целенаправленной реализации стратегии управления человеческими ресурсами, направленной на формирование определенных компетенций сотрудников. Данный процесс предполагают взаимодействие профессионального развития и внутриорганизационной карьеры посредством достижения взаимосвязи целей организации и конкретного работника.

Процесс управления профессиональным развитием персонала включает следующие компоненты:

· Формирование внутренних регламентов определяющих работу по профессиональному развитию персонала.

· Выбор (создание) технологий профессионального развития персонала.

· Прогнозирование потребности в профессиональном развитии.

· Мониторинг и оценка профессионального развития персонала.

· Формирование планов профессионального развития персонала.

· Обучение персонала.

· Мотивация и стимулирование профессионального развития персонала.

· Организация обучения персонала.

· Организация работы с кадровым резервом.

· Организация системы служебно-профессионального продвижения.

· Управление саморазвитием работника.

· Экспертиза качества развития профессиональной карьеры и профессионального развития.

· Ресурсное обеспечение профессионального развития персонала.

Система профессионального развития персонала, можно рассматривать как подсистему системы управления персоналом. Система профессионального развития персонала включает ряд подсистем, ориентированных непосредственно на развитие персонала, а также элементы системы управления персоналом, выполняющие более широкий набор функций.

Система профессионального развития персонала имеет многоуровневую структуру и выглядит, так как это показано на рис. 1, но при более детальном рассмотрении система взаимосвязей между подсистемами более сложная.

Рис. 1. Структура системы управления профессиональным развитием персонала

Подсистема подбора и отбора персонала обеспечивает соответствие уровня профессионального развития работников их должности и характеру выполняемых работ.

Подсистема оценки персонала выявляет слабые места в профессиональном развитии работников, их профессиональный и личностный потенциал для дальнейшего развития и дает основания для определения направлений профессионального развития персонала в целом и отдельных работников.

Подсистема обучения персонала отвечает за рост профессиональных и личностных компетенций работников.

Подсистема работы с кадровым резервом обеспечивает наиболее благополучное взаимодействие системы профессионального развития и наиболее перспективной группы персонала.

Подсистема карьерного развития работников создает условия для наиболее эффективного использования организацией профессионализма работников, мотивации их на дальнейшее профессиональное развитие и долгосрочное взаимоотношение с работодателем.

Система профессионального развития персонала наряду с указанными выше подсистемами, включает различные методы и технологии, набор которых в различных организациях будет разным.

Отечественные авторы различают широкое и узкое понимание карьеры.

В первом случае карьера рассматривается как «профессиональное продвижение, профессиональный рост, переход от одних ступеней профессионализма к другим». В таком толковании карьера близка к траектории движения данного человека к вершинам профессионализма.

Во втором случае под карьерой понимается должностное продвижение, где на первый план выступает «достижение определенного социального статуса, занятие определенной должности».

Краткая сравнительная характеристика обоих толкований карьеры представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика широкого и узкого понимания карьеры

|

Понимание карьеры |

Сущностная характеристика |

Основное требование успешного осуществления |

Результат |

|

Широкое. |

Профессиональное продвижение от выбора к овладению профессией, затем овладение профессиональным мастерством, творчеством. |

Профессиональная компетентность. |

Высокий профессионализм, достижение признанного профессионального статуса. |

|

Узкое. |

Должностное продвижение, обеспечивающее профессиональное и социальное самоутверждение человека в соответствии с уровнем его квалификации. |

Социальная компетентность. |

Достижение социально признанных стандартов в профессии. |

По мнению А. К. Марковой, человек может осознанно выбирать и строить свою карьеру как в профессиональном, так и в должностном плане, причем обе эти стороны карьеры могут не совпадать у одного и того же человека: подлинный профессионал может не сделать служебную карьеру, и, напротив, человек на высоких должностях может не достичь столь же высокого уровня профессионализма.

В современных учебниках и учебных пособиях по управлению персоналом выделяется аспект «субъективного осознания» профессионального пути. Карьера здесь определяется, прежде всего, как «индивидуально осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека» (Кибанов А. Я.). Акцент в определении успешной карьеры в данном случае смещен с объективных внешних критериев (социальных, экономических и т. д.) на внутренние (психологические, внутриличностные).

Так, А. А. Бодалев и Л. А. Рудкевич в качестве психологического наполнения термина «карьера» приводят целый ряд составляющих:

· характер целей, которые ставит человек, включаясь в один из видов деятельности, значимых для государства, гражданином которого он выступает, и важных для общества, членом которого он является;

· систему мотивов, побуждающих человека выполнять деятельность, в большей или меньшей степени полезную для государства и общества, а также стоящую за этими мотивами систему ценностей;

· степень актуализации при осуществлении соответствующей деятельности способностей специалиста, проявляющихся в конкретных поступках и делах, свидетельствующих о достигнутом уровне профессионализма.

Отечественные исследователи вопросов карьеры (Невструева Т. X., Гнедина Т. Г.) отмечают междисциплинарный статус понятия карьеры. Тем не менее, анализ различных концепций карьеры позволил им выделить и общее во всех подходах. В большинстве определений:

· карьера рассматривается как динамичное явление, последовательность изменений профессий, статусов, ролей, видов работ и т. д.;

· карьера включена в профессиональное пространство развития личности и рассматривается как одна из форм самореализации;

· карьера определяется суммой внешних и внутренних факторов, включая биологическую предрасположенность к определенной деятельности, личностные особенности, социальные стартовые условия и динамичную социальную среду;

· карьеру относят к критериям социальной адаптивности и успешности жизненного пути;

· карьера носит индивидуальный характер, однако существуют базовые характеристики, которые можно использовать для описания, измерения и оценки карьеры;

· карьера является более или менее структурированным и осознанным жизненным и профессиональным проектом.

Цель карьеры имеет более глубокое содержание, нежели область деятельности, определенная работа или конкретное место на служебной лестнице.

Цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице должностей. В качестве целей карьеры могут выступать самые разнообразные устремления работников (как социально значимые, имеющие общегражданское звучание, так и корыстные, сугубо эгоистические). Перечень подобных целей приведен ниже.

Возможные цели карьеры:

· иметь должность (или заниматься видом деятельности), соответствующую самооценке и потому доставляющую моральное удовлетворение;

· получить работу или должность, усиливающую возможности и способствующую их развитию;

· иметь работу или должность творческого характера;

· работать по профессии или занимать должность, которая позволяет достичь определенной степени независимости;

· иметь престижную работу или должность, значимую в глазах окружающих;

· достичь положения в организационной иерархии, дающего реальную власть над людьми;

· получить либо хорошо оплачиваемую работу или должность, либо позволяющую одновременно получать большие побочные доходы;

· иметь работу или должность, дающую возможность продолжать активное обучение;

· получить работу или должность, позволяющую заниматься воспитанием детей или домашним хозяйством.

Общие требования к формированию целей карьеры:

Конкретность – базовая характеристика цели, дающая возможность ясно ее видеть. Неконкретные цели могут встречаться по разным причинам: нежелание концентрироваться на анализе событий деловой жизни, игнорирование своих потребностей или неясность собственных желаний. Отсутствие конкретики в постановке карьерной цели – решающий негативный фактор, тормозящий любое карьерное продвижение.

Важно максимально подробно представить то, чего вы хотите достичь в карьере. Будьте предельно конкретны: как выглядит желаемый для вас результат, какие чувства и ощущения вызывает, как звучит? Чем сенсорно богаче ваше представление, тем в большей степени оно задействует и настроит ваш мозг на достижение поставленной цели.

Измеримость. Эту характеристику можно определить как меру карьерного успеха, который появится при достижении поставленных целей. Причем карьерный успех может измеряться в точных количественных показателях – уровне дохода, соотношении затраченного времени, сил, других ресурсов и отдачи в виде материальных благ. А также в виде дополнительных условий – например, в возможности зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом, постоянно повышать свой профессиональный уровень и расширять компетенции и т. д.

Достижимость. Важно составить точное представление о желаемом результате: что именно будет, когда вы достигнете цели; что и кто вас будет окружать; как вы вообще поймете (каким образом, по каким признакам об этом могут узнать другие), что достигли того, к чему стремились.

Реалистичность. Необходимо четко осознавать не только свои карьерные возможности, но и понимать возможности рынка труда в целом и условия в конкретной организации в частности. Например, человек, желающий осуществить карьеру в очень узкой профессиональной сфере, может столкнуться с серьезными трудностями (например, работник обладает уникальными, но очень специфическими знаниями, а на рынке труда эти знания пока не востребованы и практически нет ни одной организации, которая бы изъявила желание принять такого специалиста).

Заданность во времени. Цель не может быть бессрочной, иначе она никогда не будет достигнута. Цели могут быть долго-, средне- и краткосрочные. Если цель ставится на достаточно долгий период, ее необходимо разбить на подцели, определяющие меру успеха в каждый промежуточный период профессиональной деятельности.

Мотивация. Карьерная цель должна быть привлекательна для человека: стимулировать его профессиональный и личностный рост, способствовать раскрытию творческого потенциала. Важно формулировать карьерные устремления в позитивных терминах. Указывать не то, чего бы вы не хотели, а только то, к чему вы стремитесь (например, цель «лишь бы не трогали» сформулирована в негативном ключе; ту же цель можно перевести в позитивное русло – «хочу добиться стабильной и спокойной работы с высоким уровнем личной самостоятельности»).

Наличие вызова (или амбициозность). Карьерная цель должна быть, по сути, ответом на вызовы окружающей рабочей среды. Это цель, направленная на достижение большего результата, чем предполагают имеющиеся возможности (образно говоря, «метить в коперники!»). Например, если раньше работник зарабатывал одну сумму, то теперь цель – получать в 2-3 раза больше; прежде работал менеджером среднего звена, теперь ориентир – на уровень топ-менеджера.

Ответственность. Определите такие цели карьеры, достижение которых в принципе зависит от вас. Нет смысла рассчитывать, что кто-то должен сделать что-то для вас и тогда «все будет хорошо». То, к чему вы стремитесь, должно принадлежать вам, исходить от вас, быть вашим.

«Экологичность». Спроецировав в будущее последствия достижения ваших сегодняшних карьерных целей, подумайте, не нанесут ли они ущерба другим людям. Ваши результаты должны приносить пользу и вам, и другим, они должны быть «экологически чисты.

Специалисты по вопросам профессионального роста и карьерного продвижения выделяют, как правило, две основные группы критериев успешной карьеры: объективный и субъективный.

Объективно процесс карьерного роста можно оценить по двум базовым параметрам: движение внутри организации и движение внутри профессии. При этом традиционно в качестве очевидного параметра объективного успеха выступает вертикальное должностное продвижение – рост по служебной лестнице.

Критерием субъективной карьерной успешности (некоторые авторы называют его личностным или внутренним критерием) может быть собственная оценка человеком своих карьерных достижений.

По мнению отечественных специалистов (Чемеков В. П., Кричевский Р. Л.), в качестве критериев карьерного успеха могут выступать различные основания: статус (должность), карьерная мобильность, заработок, достижения.

1. Наиболее часто среди значимых, ключевых критериев успеха карьеры упоминается уровень занимаемой должности (должностной статус). В этом представлении карьера – ряд переходов от одной должности к другой, более высокой, с более ответственными и масштабными задачами. Подобное карьерное продвижение находит отражение в трудовой книжке работника или в его резюме. Такое восприятие карьерного успеха достаточно традиционно и основывается на следующих условиях:

· название должности отражает ее иерархический уровень;

· на разных предприятиях и в организациях одноименные должности имеют сходный функционал;

· общественное мнение признает ценность поступательного движения работника вверх по иерархической лестнице.

Если эти условия соблюдены, то однозначная интерпретация профессионального роста работника гарантирована уже на этапе ознакомления с резюме. Сегодня эти условия соблюдаются лишь в государственных учреждениях и на предприятиях. В коммерческой среде наблюдается пестрота в обозначении должностей, в резюме все чаще встречается не перечисление должностей, а список конкретных профессиональных достижений работника. Пункты кадровых анкет так и формулируются: «Укажите Ваши наивысшие профессиональные достижения», «Что Вы можете делать лучше, чем Ваши коллеги по работе?», «Ваши конкретные достижения при работе в той или иной организации?» и т. д.

Если не брать в расчет послужные списки топ-менеджеров, как правило, отражающие карьеру в традиционном смысле, то карьера менеджеров среднего уровня зачастую уже не поддается однозначной интерпретации по традиционному резюме, а тем более – по записям в трудовой книжке. Например, резюме линейного менеджера, где отражены его достижения на разных направлениях бизнеса, может вызвать некоторое недоверие из-за подозрения во «всеядности» этого молодого управленца.

Опрос менеджеров на тему, что такое для них карьера, показал, что традиционная карьера им понятнее и ближе: они стремятся к поступательному движению вверх по административной лестнице, выбирают такую работу, где их должность будет иметь более «высокое» название, чем название должности на предыдущем месте работы. Эту установку не меняет даже размер зарплаты. При ответе на вопрос: «Что бы Вы выбрали, переходя на новую работу: более высокую зарплату и более низкую должность или более высокую позицию и несколько скромный оклад?» – большинство высказалось в пользу солидной должности.

При устройстве на работу такие менеджеры, ссылаясь на «высоту» покинутых должностей, ищут позиции с более высоким статусом, что предполагает и более высокую зарплату. Они сопротивляются изменениям в организации, влекущим за собой изменение не только статуса, но даже «рискованное» изменение названия их должности. И даже увеличение зарплаты, как правило, не уменьшает этого сопротивления.

Предпочитаемая (и традиционная) карьера – это линейная зависимость с малым отклонением линии от вертикали, что говорит о доминировании статуса над размером зарплаты при выборе работником карьерного пути. Такая карьера является статусной.

2. В качестве критерия эффективности карьеры можно также рассматривать карьерную мобильность [Кричевский Р. Л.]. Под этим понимается скорость прохождения работником должностных ступеней. Так, в современных западных компаниях карьерная мобильность считается высокой, если продолжительность пребывания человека в одной должности не превышает 2,5 – 3 лет. Более того, менеджер, который работает в компании в одной и той же должности свыше трех или пяти лет, в той же самой компании считается уже «засидевшимся» и потерявшим мобильность, а значит, и ряд конкурентных преимуществ по сравнению с более «энергичными» в карьерном отношении коллегами.

3. Еще один взгляд на успешную карьеру не совсем традиционен для нашей культуры. В этом случае успех в карьере понимается как увеличение стоимости труда работника вне зависимости от уровня должности в организационной иерархии. Эта разновидность карьеры является материальной (денежной) карьерой.

Приписываемые американским работодателям выражения «Сколько ты стоишь?» или «Ты выглядишь на 100 тысяч долларов» даже сейчас кажутся обидными и непонятными для нас, но они отражают суть денежной карьеры. В нашей культуре в большей мере в ходу независимость, демонстрация статуса, нежели признание того, что ты можешь продать свою компетентность за деньги.

На «американский вопрос» о собственной стоимости ответить очень нелегко. Можно оценивать себя по прежней зарплате, можно ссылаться на зарплату коллег или средний уровень зарплат подобных специалистов в целом по отрасли, можно называть желаемую и заведомо высокую сумму. Однако объективная рыночная оценка способностей специалиста формируется годами спросом на него и не всегда отвечает ожиданиям. Если менеджер готов ответить на вопрос, сколько он стоит, и не задает вопроса о том, как он при этом будет называться, – это явный признак нового карьерного выбора.

4. Однако деньги решают не все. Многие эксперты сходятся во мнении, что существует другой карьерный путь – накопление достижений. Менеджерам по персоналу уже знаком этот тип людей с горящими глазами, которым интересны достижения, свершения. Это карьера победителей, романтиков, они не говорят о статусе и о деньгах, ибо просто уверены, что заработают большие деньги. И ведь зарабатывают! Они не выбирают высокие должности, не гоняются за зарплатами. Таких работников интересуют рискованные проекты, они азартны, их привлекает все необычное. Это достиженческая карьера (карьера достижений).

Итак, успешная карьера в традиционном смысле – это линейное поступательное движение. Денежная и достиженческая карьера – два нетрадиционных способа роста.

Обобщая, можно сказать, что, если профессионала интересует название должности, а не «сухие цифры» заработной платы, – это последователь традиционной статусной карьеры. Если же специалисту более интересен его будущий оклад, чем должность (приверженность материальной карьере), или успех в карьере он связывает прежде всего с ответом на «вызовы», осуществлением «суперпроектов» (ориентация на достиженческую карьеру) – это уже примеры новых для нашей управленческой культуры типов карьер.

На эффективность карьерного продвижения специалистов существенное влияние оказывает целый ряд факторов. В количественном и качественном отношениях, как отмечают исследователи, эти факторы чрезвычайно многочисленны, многообразны и разновекторны, еще более широк спектр их комбинаций. Это определяет большую сложность их классификации.

Таблица 2.

Факторы карьерного успеха

|

Непсихологические |

Психологические |

||

|

Экономические: · уровень материального стимулирования.

Политические: · политическая ориентация.

Правовые: · законодательное регулирование карьеры.

Социально-демографические: · пол, возраст.

Маркетинговые: · потребность в специалистах.

Образовательные: · уровень и профиль образования.

Медицинские: · состояние здоровья; · уровень личной энергетики, работоспособность.

Протекционистские: · неформальная поддержка, «блат», «связи» |

Социально-психологические: · роль в рабочей группе; · статус в управленческой команде |

Организационно-психологические: · стиль руководства; · организационная (корпоративная) культура; · организационный климат |

Личностные: · волевые; · организационно-деловые; · интеллектуальные; · коммуникативные; · эмоциональные.

Характеристики сферы самосознания: · самоэффективность в сферах деятельности · и общения; · потребностно-мотивационные; · локус поведенческого контроля; · мотивация к карьере; · карьерные «якоря». |

Среди психологических факторов карьеры выделяют, прежде всего, факторы, связанные непосредственно с человеком. Это способности и интересы человека, мотивация, принятие решения о смене ролей и статуса, особенности специализации и т. д.

Индивидуальными личностными факторами, препятствующими достижению карьерного успеха, являются отсутствие необходимых профессионально важных качеств, низкая мотивация, экстернальный локус контроля, нерешительность, повышенная тревожность, ориентация на избегание неудач.

Во-вторых, можно рассматривать факторы, связанные с взаимодействием личности, окружающих людей и организации. Это влияние других людей на профессиональную карьеру человека (родителей, друзей, коллег, руководителей), а также специфика организационной структуры, миссия, цели и тип организации.

Известный отечественный психолог Р. Л. Кричевский (2006) приводит целую группу факторов, влияющих на карьерные предпочтения людей:

1. Престиж профессии в обществе, текущая конъюнктура на рынке труда.

2. Социально-экономический статус семьи.

3. Родительские установки.

4. Ограничения на занятия той или иной профессиональной деятельностью.

5. Личностные особенности.

В исследованиях особенностей и технологии карьеры, в частности в работах по особенностям карьеры в системе государственной службы, предприняты лишь попытки определить подходы к группировке и упорядочению всего многообразия факторов карьеры. Единой их классификации пока не существует.

Наряду с достаточно большим количеством определений понятия «карьера», в психологической и социологической литературе встречается целый спектр типологий карьеры.

Наиболее простой подход продемонстрирован в Энциклопедическом социологическом словаре, где за основу типологии взяты сферы деятельности, в рамках которых человек осуществляет свою карьеру. Соответственно, «конкретными индивидами реализуются образовательный, трудовой, политический, научный и другие типы карьеры». Данная типология опирается на единственный критерий, и в этом заключается ее основное ограничение. Такой подход никак не учитывает выросший, особенно за последнее время, динамизм в смене видов и даже сфер и направлений деятельности участников и субъектов рынка труда.

Введение такого критерия, как характер динамики, позволил выделить четыре типа карьеры:

1. Обычная карьера. Характеризуется как «профессиональное развитие с прохождением всех основных этапов профессиональной жизни»: выбор профессии, этапы разведки и опробования своих сил в разных сферах, период овладения профессией, упрочения в ней, этап сохранения и повышения квалификации, спад и т. д.

2. Стабильная карьера. Представляет собой «прямое продвижение от профессионального обучения к единственному постоянному типу работы».

3. Нестабильная карьера. В этом случае после этапов проб и упрочения следуют новые пробы, которые могут быть как вынужденными (в случае потери работы, работоспособности), так и добровольными (смена интересов) или вызванными сменой профессиональной ориентации без интереса и приложения усилий.

4. Комбинированная карьера. Связана со сменой коротких периодов стабильной профессиональной жизни и занятости этапами вынужденной безработицы или переменой профессии, профессиональной переориентацией (это весьма актуально в наше время).

Сегодня можно уже говорить о реализации второй и третьей карьеры, когда активный в трудовом отношении человек проходит профессиональную переподготовку и достаточно энергично и быстро овладевает новым видом профессиональной деятельности. Наглядный в этом отношении пример – массовое перепрофилирование деятельности многих военнослужащих, уволившихся из армии по достижении пенсионного возраста, но сохранивших высокий трудовой потенциал.

Во многих современных изданиях по управлению персоналом различают два основных вида карьеры: профессиональную и внутриорганизационную.

Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит различные стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, сохранение индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию. Все эти стадии конкретный работник может пройти последовательно как в рамках одной организации, так и в разных организациях.

Второй рассматриваемый тип карьеры определен как внутриорганизационная карьера. Она реализуется в нескольких направлениях.

Первое направление – вертикальное – подъем на более высокую ступень структурной иерархии. Именно с этим направлением зачастую связывают собственно понятие карьеры. Строго говоря, вертикальная карьера может носить и восходящий характер, и нисходящий. И если восходящая вертикальная карьера демонстрирует карьерное продвижение наиболее зримо, то нисходящая карьера ассоциируется в нашем обществе с неудачей. Очень часто эффективно работающий сотрудник организации просто не в состоянии осознать, каким образом перемещение на более низкий уровень структурной иерархии может быть достойной альтернативой.

Однако можно выделить целый ряд ситуаций, когда понижение – не только разумная, но и «просто необходимая, внутренне приемлемая альтернатива».

Ситуация 1. Работник ценит преимущества специфического географического расположения или социально-политического статуса нового места работы и может вполне согласиться на более низкую должность с тем, чтобы переехать, например, в курортный южный или в столичный город.

Ситуация 2. Работник чувствует стремление к обретению большей самостоятельности и возможностей для самовыражения, связанных с внерабочей деятельностью – политической например, – и по этим соображениям может с удовлетворением воспринимать более низкий уровень ответственности и требований на новом месте работы, где ниже степень организационной иерархии.

Ситуация 3. Работник стоит перед реальной альтернативой: быть уволенным или переведенным на нижестоящую должность.

Второе направление внутриорганизационной карьеры – горизонтальное. Имеется в виду перемещение в другую функциональную область в пределах одного и того же иерархического уровня.

Горизонтальная карьера может быть связана с выполнением определенной служебной роли, не имеющей жесткого формального закрепления в организационной структуре (например, выполнение роли руководителя временного творческого коллектива, целевой группы, программы и т. п.). К горизонтальной карьере можно отнести также усложнение выполняемых рабочих задач в рамках занимаемой должности, как правило, с соответствующим изменением вознаграждения.

Горизонтальная карьера или «рост на месте» во многих случаях является выходом для организационных структур, построенных по пирамидальному принципу: чем выше вверх, тем меньше рабочих мест, больше конкурентов и меньше шансов на продвижение.

Чтобы человек воспринимал горизонтальное продвижение как реальную карьеру, необходимо выполнение определенных условий:

· количество ступеней такой карьеры должно обеспечивать возможность продвижения на протяжении всего периода активной трудовой деятельности;

· ступени горизонтальной карьеры должны быть неформально признаны профессиональным сообществом, что обеспечивает их реальный престиж для работника;

· каждая ступень должна обеспечивать рост материального благополучия (прежде всего заработной платы), выступая реальным мотивирующим работника фактором;

· конечная ступень должна быть достаточно солидной и не уступать по размеру оплаты соответствующим ступеням вертикального продвижения.

Помимо вертикального и горизонтального направлений карьеры А. Я. Кибанов вводит менее очевидное – центростремительное. Под центростремительной карьерой автор понимает «движение к ядру, руководству организации. Например, приглашение работника на ранее недоступные ему встречи и совещания как формального, так и неформального характера; получение доступа к неформальным источникам информации, доверительные обращения, отдельные важные поручения руководства».

Изменения статуса и профессиональной компетентности в процессе развития карьеры специалиста можно отобразить графически. Существует несколько типовых конфигураций карьеры.

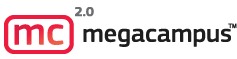

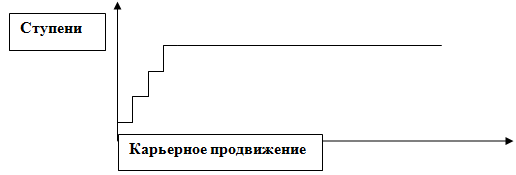

Целевая карьера – целенаправленное и неуклонное продвижение сотрудника в рамках одного профессионального пространства (рис. 2).

Рис. 2. Целевая карьера

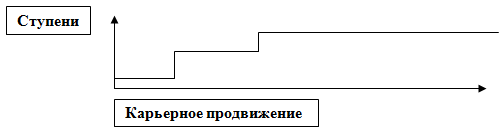

Монотонная карьера – достигнув достаточного для себя статуса работник не стремится далее к карьерному продвижению даже при наличии возможностей улучшения своего положения. (Рис.3)

Рис. 3. Монотонная карьера

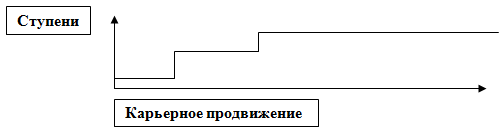

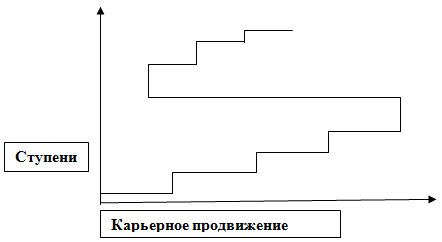

Спиральная карьера – работник, достигнув успеха и определенного статуса в одном из видов деятельности видов деятельности, способен начать новую деятельность с нижних ступеней и делает карьеру в новой сфере. (Рис. 4.)

Рис. 4. Спиральная карьера

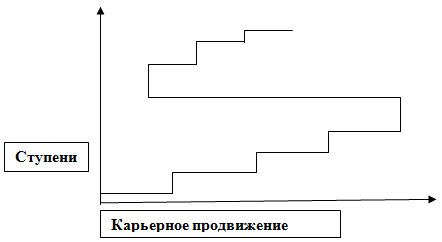

Мимолетная карьера – перемещение с одного вида деятельности в другой происходит стихийно, без видимой логики. (Рис.5)

Рис. 5. Мимолетная карьера

Стабилизационная карьера – специалист растет до определенного уровня и остается на нем достаточно долго, более семи лет. (Рис.6)

Рис. 6. Стабилизационная карьера

Затухающая карьера – сотрудник растет до определенного статуса, останавливается на нем, затем начинается нисходящее движение. (Рис.7)

Рис. 7. Затухающая карьера

Конфигурации карьеры могут быть запланированы человеком заранее или складываться стихийно. Окончательный вывод о конфигурации карьеры можно сделать только по ее завершении и только тогда, если речь идет о карьере деловой.

Конфигурации личной карьеры не так однозначно соответствуют представленным выше моделям. Чаще всего они представляют собой комбинацию из нескольких моделей. Причем оценить истинную конфигурацию личной карьеры можно только по истечении значительного периода жизни, когда истинный смысл произошедшего, роль определенных достижений и ситуаций стали наиболее ясны. Но бывает, что окончательно сделать вывод о конфигурации личной карьеры человека могут только его потомки.

Отечественный специалист по управлению персоналом А. П. Егоршин, опираясь на обширный опыт исследования реальных карьер руководителей на предприятии (изучено свыше 1000 карьер) и исходя из характера самого их продвижения, описывает четыре модели карьеры: «лестница», «трамплин», «змея» и «перепутье».

«Лестница» характеризует последовательное прохождение этапов служебной иерархии. Работник продвигается по службе, растет его опыт и квалификация. Он занимает высокую должность в период максимальной реализации профессионального и личностного потенциала, достигая своего «акме» и удерживаясь на этой должности в течение 8-12 лет. Затем происходит постепенный «спуск» по служебной лестнице, когда человек занимает менее ответственные должности, выполняя менее интенсивную работу, не требующую принятия сложных решений в экстремальных ситуациях или управления большими производственными коллективами.

И, наконец, перед пенсией он, как правило, занимает пост консультанта или советника. При этом вклад работника в качестве такого специалиста также ценен для организации. Карьера советника становится в последнее время достаточно распространенной не только на Западе, но и в крупных отечественных компаниях.

В ходе реализации данной модели карьеры каждая иерархическая ступенька представляет собой определенную должность, которую работник занимает в течение фиксированного периода времени (как правило, 4-5 лет). Такого срока вполне достаточно, чтобы войти в должность и проработать в ней с максимальной отдачей.

Рис. 8. Модель карьеры «Лестница»

«Трамплин» характеризуется длительным подъемом по служебной лестнице до высшей управленческой должности с постепенным ростом профессиональных и управленческих знаний, навыков и пребыванием на этой должности в течение максимально возможного периода времени (20-25 лет). А затем – своего рода «прыжок с трамплина» ввиду ухода на пенсию. Негативный момент, связанный с данной моделью карьеры, определяется тем, что «никто не хочет уходить на пенсию» А это, в свою очередь, ведет к кадровому застою, особенно когда к власти приходит руководитель в 40-45 лет и до пенсии ему – еще не один десяток лет работы.

Рис. 9. Модель карьеры «Трамплин»

Модель карьеры «змея» предусматривает последовательную и сравнительно быструю смену работником разных функциональных должностей по горизонтали (в каждой должности специалист пребывает, как правило, не более 1–2 лет) с периодическим продвижением по вертикальной лестнице.

Подобная карьера характерна для сотрудника, «выросшего» из руководителя конкретного структурного подразделения до заместителя руководителя организации, проработавшего в течение нескольких лет в должностях заместителя по различным направлениям и, наконец, занявшего пост руководителя всей организации.

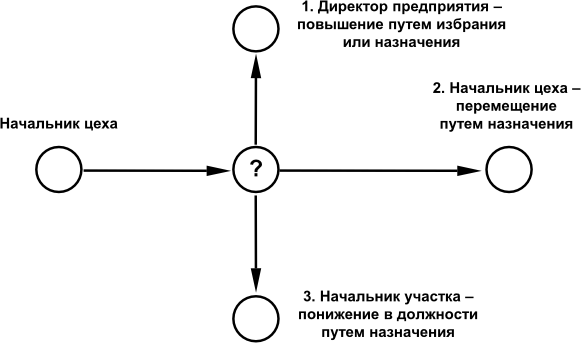

Рис. 10. Модель карьеры «Змея»

Модель «перепутье» означает пребывание работника в каждой должности в течение ограниченного срока (до 5 лет) с последующим прохождением комплексной аттестации, включая оценку потенциала, по результатам чего принимается решение о повышении, сохранении или понижении его должностного уровня. Например, после пяти лет работы сотрудника – менеджера среднего уровня управления по итогам аттестации и комплексной оценки кадрового потенциала, а также после анализа его индивидуального вклада возможны три ситуации развития карьеры:

· первая ситуация (если «созрел») – работник становится руководителем высшего уровня;

· вторая ситуация (наличие хорошей квалификации, но «должность директора в силу тех или иных обстоятельств не для него») – перевод специалиста «по горизонтали» на другой функциональный участок при сохранении достигнутого должностного уровня (как вариант – назначение начальником другого структурного подразделения); такое назначение, по данным А. П. Егоршина, нередко приводит к росту эффективности работы;

· третья ситуация (повышенная конфликтность, серьезные проблемы со здоровьем, отсутствие стремления к повышению квалификации) – понижение работника в должности.

Рис. 11. Модель карьеры «Перепутье»

На практике возможны сочетания рассмотренных базовых моделей карьеры. Так, работник начал двигаться по «лестнице», попал на должность руководителя среднего звена, а дальше возможен вариант «перепутье».

Преимущества и недостатки каждой модели карьеры и область их применения отражены в таблице.

Таблица 3.

Характеристика основных моделей карьеры

|

Модель карьеры |

Область применения |

Значение (преимущества и недостатки) |

|

Трамплин. |

· Наиболее характерна для руководителей периода застоя в экономике, когда многие должности в центральных органах и на предприятиях занимались одними и теми же людьми по 20-25 лет; · типична для специалистов и служащих, которые не ставят для себя целью динамичное продвижение по службе (в силу ряда причин: личных интересов, невысокой нагрузки, хорошего коллектива, приобретенной квалификации); таких работников вполне устраивает занимаемая должность, и они готовы оставаться в ней вплоть до ухода на пенсию. |

Основной недостаток связан с тем, что создаются условия для кадрового застоя, хотя данная модель карьеры может быть вполне приемлема в условиях рыночной экономики для большой группы специалистов и служащих. |

|

Лестница. |

· «Срабатывает» для руководителей при условии поддержки со стороны вышестоящих органов управления (совета директоров, правления) и реализации гуманного подхода к работнику с позиций сохранения его здоровья и работоспособности. |

Позитивный аспект: позволяет максимально полно использовать потенциал руководителя. Негативный аспект: психологически очень неудобна для первых руководителей из-за их нежелания резко уходить с первых ролей. |

|

Змея. |

· Пригодна и для руководителя, и для специалиста; · наибольшее распространение получила на предприятиях и фирмах, реализующих японский подход к менеджменту. |

Преимущество: возможность удовлетворения потребности человека в познании и освоении интересующих его функций управления, что предполагает постоянное перемещение кадров в аппарате управления. Недостаток: модель теряет свою значимость и может иметь негативные последствия при несоблюдении принципа эффективной ротации кадров. |

|

Перепутье. |

· Рекомендуется для совместных и зарубежных фирм, применяющих трудовой договор в виде контракта. |

По своей философии это американская модель карьеры, культивирующая индивидуализм, ставку на личный успех, что не всегда согласуется с коллективистскими установками, все еще существующими в отечественной практике менеджмента. |

Приведенные модели карьеры рассмотрены с позиции работника. С позиции же организации исследователи склонны изучать скорее не модели, а карьерные стратегии.

Под стратегией в менеджменте понимается главный путь (направление, курс) движения к долговременной цели.

Карьерные стратегии – это ответ на вопрос: «Каким образом предприятие, организация выстраивает карьеру своих сотрудников, чтобы быть лучшей в своей области?»

Выделяются четыре ведущие стратегии развития карьеры:

Первая карьерная стратегия носит условное название «клуб». В этом случае организация опирается на собственные кадровые ресурсы и коллективные формы вознаграждения за успешную работу. Подобная стратегия характеризуется следующими признаками:

· преимущественно внутриорганизационное продвижение работников (внешние источники трудовых ресурсов используются редко);

· низкая текучесть кадров, их высокая преданность целям и интересам организации;

· сосредоточение внимания на статусе работника, его мотивации, социальной защищенности, а не на инновациях и производительности;

· реализация принципа равноправного партнерства в отношениях с работником.

Данная стратегия в целом связана с ориентацией на стабильность, надежность, защиту и сохранение достигнутых позиций на рынке или в своей сфере деятельности. Соответственно, ключевая задача в этих условиях – формирование лояльного и стабильного в долгосрочном плане коллектива сотрудников. Рассмотренная стратегия развития карьеры сотрудников встречается в страховом деле, правительственных ведомствах.

Вторая стратегия условно именуется как «спортивная команда». Она основана на внешнем наборе персонала на все уровни внутриорганизационной иерархии. Вознаграждение осуществляется исключительно по индивидуальным результатам труда каждого сотрудника организации. Такая стратегия имеет ряд отличительных признаков:

· набор и расстановка кадров являются главной функцией кадрового менеджмента;

· работники в большей степени привержены своей профессии (подобно профессиональным спортсменам), а не какой-либо конкретной организации;

· специалисты стремятся продать свой труд, знания и умения тому, кто больше заплатит.

Рассматриваемая стратегия связана с достаточно агрессивной, наступательной формой рыночного проникновения. Встречается в инвестиционных компаниях, рекламных и консалтинговых фирмах

Третья стратегия – «крепость» – опирается на господство групповых факторов продвижения, вознаграждения и высвобождения персонала и характеризуется стремлением к максимальной экономии расходов. В рамках данной стратегии на первый план выходят следующие аспекты:

· подчинение всей деятельности задаче выживания организации, предприятия, фирмы;

· оперативное реагирование на динамику внешних условий;

· сочетание как притока, так и оттока кадров.

Карьерная стратегия «крепость» встречается в текстильной промышленности, мелкооптовой и розничной торговле.

Четвертая стратегия – «академия» – базируется на использовании, главным образом, внутренних кадровых источников. Внешний набор применяется лишь для первичной занятости (заполнение вакансий нижних ступеней организационной структуры).

Данной стратегии свойственны следующие черты:

· система поощрений и вознаграждений, основанная на индивидуальных результатах деятельности;

· низкая текучесть кадров;

· достаточно интенсивные внутриорганизационные программы подготовки и профессионального развития персонала.

Многими авторами принята идея о том, что, осуществляя карьеру, человек проходит через различные, но связанные друг с другом этапы. Одни исследователи указывают на наличие трех стадий карьеры, другие – четырех, а некоторые – пяти. Ряд американских исследователей полагает, что можно выделить три стадии карьеры, по-разному влияющие на удовлетворенность работника своим трудом, на его вклад в общую работу и готовность мобилизовать свои силы и возможности на благо организации.

Таблица 4.

Этапы карьеры и потребности

|

Этапы карьеры |

Возраст, лет |

Потребности достижения цели |

Моральные потребности |

Физиологические и материальные потребности |

|

Предварительный |

до 25 |

Учеба, испытания на разных работах. |

Начало формирования самоутверждения. |

Безопасность существования. |

|

Становления |

до 30 |

Освоение работы, развитие навыков, формирование квалифицированного специалиста или руководителя. |

Самоутверждение, начало достижения независимости. |

Безопасность существования, здоровье, нормальный уровень оплаты труда. |

|

Продвижения |

до 45 |

Продвижение по служебной лестнице, приобретение новых навыков и опыта, рост квалификации. |

Рост самоутверждения, достижение большей независимости, начало формирования самовыражения. |

Здоровье, высокий уровень оплаты труда. |

|

Сохранения |

до 60 |

Пик совершенствования квалификации специалиста или руководителя. Повышение своей квалификации. Обучение молодежи. |

Стабилизация независимости, рост самовыражения, начало формирования уважения. |

Повышение уровня оплаты труда, интерес к другим источникам дохода. |

|

Завершения |

после 60 |

Приготовление к уходу на пенсию. Подготовка себе смены и к новому виду деятельности на пенсии. |

Стабилизация самовыражения, рост уважения. |

Сохранение уровня оплаты труда и повышение интереса к другим источникам дохода. |

|

Пенсионный |

после 65 |

Занятие новым видом деятельности. |

Самовыражение в новой сфере деятельности, стабилизация уважения. |

Размер пенсии, другие источники дохода, здоровье. |

Первая стадия – пробная или испытательная (ее сотрудники организации проходят, находясь в возрасте до 30 лет). На этом этапе работники всецело поглощены изучением «норм и правил» деятельности, принятых в данной организации. Как правило, им одинаково сложно как «определиться с целями карьеры, так и проявить себя в качестве творческого, готового брать на себя большую ответственность специалиста.

Вторая стадия – этап консолидации или стабилизации (от 31 года до 45 лет). На этом этапе работники активно включаются в процесс целеполагания и реализации планов карьеры. Они готовы и «активно берут на себя дополнительные полномочия, обязанности и ответственность за качественное исполнение работы».

Заключительная, третья стадия – этап сохранения или поддерживания профессиональных навыков (свыше 45 лет). Работники в этот период «несколько остывают», реже включаются в интенсивную профессиональную деятельность, в меньшей степени озабочены конкуренцией с коллегами. У них наблюдается снижение интереса к расширению профессиональных возможностей, падает значимость опоры на цель карьеры.

Одни исследователи вводят, помимо вышеприведенных трех, предварительный этап, включающий «учебу в школе, получение среднего и высшего образования и длящийся до 25 лет» [Иванцевич Д. М., Лобанов А. А.]. Происходит опробование молодым человеком себя в различных видах деятельности. За этот период человек может сменить несколько видов работы в поисках деятельности, максимально отвечающей его возможностям и удовлетворяющей его потребности.

Другие авторы в качестве одной из стадий карьеры рассматривают также этап завершения, длящийся от 60 до 65 лет и характеризующийся активным поиском достойной замены и обучением кандидатов на освобождающуюся должность. Именно на этой стадии самовыражение и уважение работника к себе и другим подобным из его окружения людям достигают наивысшей точки за весь период карьеры (Кибанов А. Я.).

Одна из наиболее полных периодизаций карьеры работника, включающая шесть стадий, приводится А. Кудашевым. Главные задачи и специфические особенности каждой стадии, согласно подходу этого автора, отражены в таблице 5.

Таблица 5.

Этапы карьеры работника

|

Название этапа |

Главные задачи |

Временной период |

Специфические особенности |

|

Обучение |

· Адаптация, · поиск своего места в организации за счет соответствия требованиям рабочего места должностным обязанностям, инструкциям. |

первые 3-5 лет работы |

Работники на этой ступени чаще других испытывают состояние тревожности, беспокойства, подавленности, так как ощущают разрыв между своими представлениями о работе и тем, чем она является в действительности |

|

Борьба за признание |

· Должностной рост. |

5-10 лет работы |

Продвижению могут мешать традиции, сложившиеся в организации, конкуренция с коллегами, чтобы их преодолеть, работники вынуждены действовать энергично и смело |

|

Консолидация |

· Расширение сферы приложения своих способностей, · достижение признания как профессионала. |

10-15 лет работы |

Большинство работников получают назначение на серьезные руководящие посты, открывая для себя новое поле деятельности |

|

Переоценка |

· Рациональная оценка имеющихся ресурсов |

15-20 лет работы |

Кризис «середины карьеры», приостановка в своем профессиональном развитии (эффект «плато») для одних и успешное преодоление проблем, приобретение большей внутренней свободы и нового импульса к творчеству для других |

|

«Мастер управления» |

· благополучие всей организации, · поддержка молодых сотрудников. |

20-30 лет работы |

Руководитель не только развивает дело, но и старается создать условия для каждого подчиненного для достижения максимальной отдачи |

|

«Опытный консультант» |

· Консультирование по ситуациям, требующим глобального подхода или прояснения истории (идеологии) ранее принятых решений. |

более 30 лет работы |

Многоопытный руководитель отходит от оперативного управления, передав пост одному из своих бывших подчиненных |

Помимо рассмотренного «количественного» подхода к выделению стадий карьеры важен также «качественный» подход. Разные исследователи используют отличающиеся друг от друга критерии для характеристики основных особенностей того или иного этапа карьеры.

Так, А. Я. Кибанов рассматривает этапы карьеры, исходя из удовлетворяемых в их ходе потребностей человека.

На предварительном этапе ведущей является потребность в безопасности существования, сменяющаяся потребностью к установлению независимости на этапе становления (25–30 лет).

В период продвижения (30–45 лет) накапливается богатый практический опыт, приобретаются разнообразные профессиональные умения и навыки, растет потребность в самоутверждении, достижении более высокого статуса и еще большей независимости.

Следующий этап (сохранение достигнутого, 45–60 лет) характеризуется потребностью передать знания более молодым коллегам.

И на заключительном этапе (завершение, 60–65 лет) на первый план выходит потребность подготовки преемника.

Основываясь на исследованиях по вопросам карьеры, проведенных в последнее десятилетие, ряд авторов предпринял попытку пересмотра прежней концепции стадий карьеры. Вместо традиционной модели карьеры, рассматриваемой как линейно-последовательное продвижение от низших к высшим должностным позициям в организационной иерархии, содержащей прогнозируемую серию вполне определенных, фиксированных стадий предлагается концепция поливариативной карьеры, что соответствует более сложному и динамичному характеру карьерного пути сотрудника современной организации. Этот путь может включать и пики, и спады, и временный возврат на предыдущий уровень, и смену одного вида деятельности другим.

В то время как традиционный подход ориентирован, главным образом, на внешние условия и некую идеальную, обобщенную, универсальную для всех модель (так называемая карьерная лестница), авторы концепции поливариативной карьеры подчеркивают уникальность карьерного пути каждого работника. Карьера каждого человека, по мнению Дугласа Холла и Филиппа Мирвиса, так же уникальна и неповторима, как и отпечатки его пальцев.

Согласно концепции поливариативной карьеры, от работников, претендующих на успешность, требуется прежде всего обладать не конкретным набором, ограниченным количеством навыков и умений, а своего рода метаумениями. Важнейшие из них – способность быстро адаптироваться к часто меняющимся условиям организационной среды и эффективное самообучение.

Собственно же карьера рассматривается как процесс, которым управляет не организация, а сам человек. Направление такого процесса может время от времени меняться в соответствии с динамикой потребностно-мотивационной сферы личности. Карьера в контексте данного подхода отражает не только динамику профессиональной жизни работника в какой-либо одной организации.

Работая в современных условиях (особенно российских), специалист зачастую оказывается перед выбором:

1. оставаться на той же должности и в той же организации, хотя и не все в этой организации его устраивает;

2. перейти в другую организацию с сохранением или изменением должностного уровня;

3. осуществив соответствующую переподготовку, перейти в другую профессиональную область деятельности.

Поливариативная карьера – это и есть совокупность всех ситуаций реализованного выбора векторов дальнейшего профессионального и должностного продвижения.

Важно отметить, что критерий успешности такой карьеры интернален, то есть для реализующего ее человека решающее значение имеет субъективное осознание своей успешности (Д. Холл еще определяет этот критерий как «психологический успех»), а не внешние знаки и отметки.

1. Раскрыть содержание понятия «профессиональная карьера».

2. Раскрыть содержание понятия «внутриорганизационная карьера».

3. Раскрыть содержание понятия «вертикальная карьера».

4. Раскрыть содержание понятия «горизонтальная карьера».

5. Раскрыть содержание понятия «центростремительная карьера».

Основная литература:

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: Учебник. – М: МФПУ «Синергия», 2012. – Глава 13. Развитие человеческого капитала организации. 13.3.Управление профессиональной карьерой сотрудников. – С. 543-558.

Дополнительная литература:

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник [Электронный ресурс] / А.В. Дейнека. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 288 с. – Глава 9. Формирование резерва кадров и планирование деловой карьеры персонала – С. 119-128. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039

2. Десслер, Г. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Г. Десслер. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 801 с. – Глава 10. Управление карьерой и справедливый подход. – С. 371-407. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219934 (30.06.2014).

1. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 4 года. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

2. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 8 лет. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

3. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 15 лет. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

4. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 25 лет. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

5. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 25 лет.

Цель изучения темы:

· Формирование у обучающихся базовых представлений об основных категориях управления карьерой, составных частях данного управленческого процесса, методах планирования и развития карьеры персонала в организации.

Задачи изучения темы:

· сформировать системные представления об основных категориях управления карьерой персонала;

· сформировать навыки планирования профессиональной и служебной карьеры сотрудников;

· овладеть необходимым объемом знаний и навыков в области технологий развития карьеры сотрудников организации.

Вопросы темы:[1]

1. Система управления карьерой персонала.

2. Планирование карьеры персонала.

3. Развитие карьеры персонала в организации.

Для успешности карьеры очень важны осознанные, целенаправленные усилия по ее планированию и развитию, т.е. управление карьерой.

А. И. Турчинов определяет управление карьерой как комплексную технологию воздействия руководителей и кадровых служб на целенаправленное развитие способностей работников, накопление ими профессионального опыта и рациональное использование их потенциала как в интересах сотрудников, так и в интересах организации[2].

А. Я. Кибанов под управлением карьерой понимает комплекс мероприятий, проводимых кадровой службой организации по планированию, организации, мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, способностей и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий организации[3].

По мнению Н. А. Аверина, управление карьерой заключается в том, что после принятия работника на работу в организацию и до его предполагаемого увольнения линейный руководитель и кадровая служба организует его планомерное продвижение по рабочим местам и должностям[4].

Управление карьерой соответствует интересам организации и отдельных работников. Сотрудник заинтересован в создании условий для самореализации и роста в профессиональной сфере, обеспечении конкурентоспособности на рынке труда. Организации необходимы мотивированные и лояльные сотрудники, ориентированные на постоянное развитие.

Рассмотрим объект и субъект системы управления карьерой.

Объект управления карьерой представляет собой совокупность определенных качеств/характеристик индиви¬да и объективно существующих возможностей их использования/изменения для достижения поставленных им карьерных целей.

Субъектами управления карьерой могут выступать:

· сам индивид - как основной способ формирования жизнен¬ных целей и процесс их реализации;

· организация - как способ формирования человеческого ка-питала оптимальным образом и оценка степени реализации по-тенциала отдельного работника в интересах организации[5].

Таким образом, система управления карьерой объединяет в себе подсистему самоуправления карьерой и подсистему управления карьерой в организации[6]. Цель управления карьерой необходимо рассматривать с позиции этих подсистем.

Целевое назначение первой подсистемы - мониторинг субъектом собственного карьерного потенциала, результатов деятельности, поведения, взаимодействия, имиджа (самооценками, оценками организации и других людей), выработка индивидуальных мер по их развитию и совершенствованию, изучение внешних условий карьерного роста, разработка и корректировка линии собственного карьерного поведения и продвижения.

Целевое назначение второй подсистемы определяется как мониторинг эффективности организации по рациональному использованию кадров, разработка мер ее повышения посредством роста трудового и карьерного потенциала персонала и его максимального эффективного использования[7].

Таким образом, содержание деятельности по управлению деловой карьерой включает в себя ряд управленческих действий, которые осуществляют субъекты управления, каждый из которых преследует собственные интересы. При этом наилучший вариант достигается в том случае, когда обеспечивается компромисс этих интересов.

В процессе формирования системы управления деловой карьерой персонала необходимо учитывать, что карьера является взаимодействием трех групп факторов:

· личности самого человека;

· профессиональной среды, в которой человек работает и развивается;

· внерабочей среды, в которой он живет и отдыхает[8].

Управление карьерой в современных организациях рекомендуется осуществлять в соответствии с моделью партнерства[9]. Партнерство предполагает сотрудничество трех сторон: работника, его руководителя и кадровой службы. Работник несет ответственность за планирование и развитие собственной карьеры (является владельцем процесса). Руководитель выступает в качестве наставника. Кадровая служба играет роль профессионального консультанта и одновременно осуществляет общее управление процессом развития карьеры персонала в организации.

Механизмами взаимодействия организации и сотрудников при управлении карьерой являются[10]:

· механизмы развития (саморазвитие и адаптация, наставничество, последовательное ступенчатое восхождение);

· механизмы отбора (оценка, конкуренция, самопрезентация);

· механизмы продвижения (ротация, вертикальное перемещение).

Взаимодействие сотрудника и организации в процессе управления карьерой отражены на рис. 12.

Рис. 12. Принципиальная схема взаимодействия организации и работника в процессе управления карьерой по Н. И. Шаталовой

А. Я. Кибанов считает, что в управлении карьерой должна принимать участие и профсоюзная организация. При этом распределение функций между основными субъектами управления карьерой должно быть следующим (таблица 6):

Таблица 6.

Схема функциональных взаимосвязей в процессе управления деловой карьерой в организации[11]

|

Наименование функций управления |

Дирекция |

Служба управления персоналом |

Начальники отделов |

Профсоюзный комитет |

|

1. Составление планов по управлению деловой карьерой и кадровым резервом. |

Р |

О |

У |

С |

|

2. Принятие мер поощрения или взыскания за выполняемую работу по резерву кадров. |

Р |

О |

П |

С |

|

3. Совершенствование организации замещения кадров. |

Р |

О |

У |

С |

|

4. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. |

Р |

О |

П |

У |

|

5. Повышение квалификации работников, зачисленных в резерв. |

Р |

О |

У |

С |

|

6. Оформление в резерв и перемещение по должностям. |

Р |

О |

П |

У |

|

7. Организация учета по управлению деловой карьерой и резервом. |

Р |

О |

П |

С |

|

8. Изучение расстановки и использования специалистов, а также деловых качеств работников. |

Р |

О |

П |

С |

|

9. Создание резервов кадров на выдвижение. |

Р |

О |

У |

С |

|

10. Контроль выполнения руководителями подразделений работы по управлению деловой карьерой и кадровым резервом. |

Р |

О |

П |

У |

|

11. Изучение движения кадров. |

Р |

О |

П |

С |

|

12. Обеспечение составления отчетности по управлению деловой карьерой и кадровым резервом. |

Р |

О |

П |

С |

|

13. Проработка схем замещения и индивидуальных планов развития деловой карьеры. |

Р |

О |

П |

С |

|

14. Контроль реализации планов подготовки специалистов, отобранных в резерв кадров. |

Р |

О |

У |

У |

|

15. Выполнение программы работы с кадровым резервом. |

Р |

О |

П |

С |

Условные обозначения:

· О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее выполнение, оформляет окончательный документ;

· У - участвует в выполнении данной функции;

· П - представляет исходные данные для выполнения функции;

· С - согласовывает документ по данной функции;

· Р - принимает решение, утверждает документ.

Управление карьерой в организации в рамках модели партнерства имеет систематичный и циклический характер.

Различают карьерный цикл работника и цикл управления карьерой.

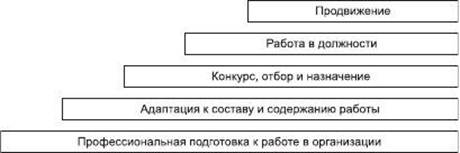

Карьерный цикл работника – это периодически повторяющаяся последовательность этапов карьерного продвижения. Г. Р. Латфуллин и О. Н. Громова выделяют следующие основные элементы карьерного цикла работника (рис. 13)[12].

Рис. 13. Карьерный цикл работника

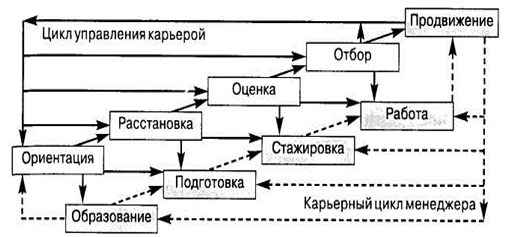

Цикл управления карьерой – это периодически повторяющиеся процедуры проектирования, разработки и осуществления целенаправленного воздействия на карьерный цикл работника.

Модель управления карьерным циклом менеджера позволяет создать универсальный механизм организации карьеры менеджера на основании эффективного освоения и осуществления этапов карьерного цикла, взаимодействующего с циклом управления карьерой (рис. 14.)[13].

Рис. 14. Модель управления карьерным циклом менеджера

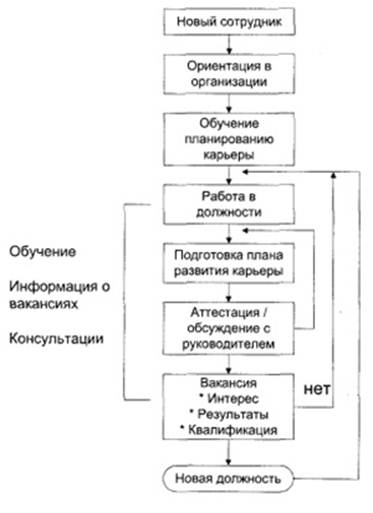

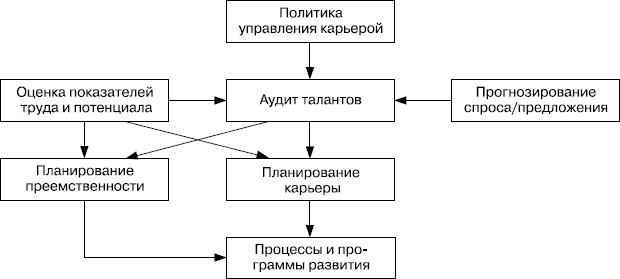

В современной научной литературе предложено несколько систем управления карьерой. Одной из наиболее известных является следующая (рис. 15)[14].

Рис. 15. Система управления карьерой

Работа по управлению карьерой должна начинаться с поступления сотрудников в организацию. После прохождения этапа ориентации в организации сотрудники проходят обучение планированию карьеры, во время которого они осваивают необходимые технологии и осуществляют самодиагностику. В течение последующей работы в должности сотрудники осуществляют уточнение карьерных целей, изучают возможности их реализации в организации. Они получают от организации необходимую информацию, консультации. После того, как сотрудник в достаточной степени проявит себя в трудовой деятельности, составляется официальный индивидуальный план развития карьеры как документ, отражающий взаимные обязательства сотрудника и организации. Дальнейшее профессиональное развитие сотрудника осуществляется в соответствии с этим планом. План может включать различные виды внутриорганизационного и внеорганизационного обучения, стажировки, участие в конкурсах и др. Процедуры деловой оценки позволяют оценить успешность карьерного развития и корректировать план. В случае наличия вакансии, соответствующей интересам, склонностям и компетентности сотрудника, осуществляется его продвижение в должности.

М. Армстронг предлагает во многом сходную систему управления карьерой в организации (рис. 16)[15] , но уделяет большее внимание разработке общей политики управления карьерой и связи управления карьерой с прогнозированием трудовых ресурсов.

Рис. 16. Модель управления карьерой по М. Армстронгу

Политика управления карьерой предполагает ответы на ряд вопросов. Прежде всего, организация должна решить, будет ли она «создавать или покупать кадры»: выращивать своих собственных специалистов («таланты») или привлекать квалифицированных сотрудников извне. Другой вопрос состоит в том, следует ли ориентироваться на сегодняшние требования к специалистам или на будущие. М. Армстронг подчеркивает, что сегодня работодатели, которые верят в долгосрочное планирование карьеры и разрабатывают стратегические планы развития карьеры, встречаются достаточно редко. При разработке политики управления карьерой следует также определиться, каким категориям сотрудников следует уделять внимание. Например, может существовать политика в отношении тех менеджеров, которые достигли карьерного плато (создание условий для дальнейшего роста, стимулирование ухода в другие организации и т. п.).

Аудит талантов – это исследование талантов сотрудников в соответствии с прогнозами спроса и оценками показателей работы. Под талантами понимаются потенциальные способности сотрудников.

Цель оценки показателей труда и потенциала заключается в том, чтобы выявить потребности в обучении и развитии, информировать руководство о направлении развития карьеры отдельного сотрудника и выявить тех, кто обладает потенциалом для продвижения.

Прогнозирование спроса и предложения составляют, используя методы планирования человеческих ресурсов и техники моделирования.

Планирование преемственности позволяет ответить на три фундаментальных вопроса:

1. Есть ли достаточное количество потенциальных преемников – подходящих сотрудников, которые способны играть ключевые роли в долгосрочной перспективе?

2. Достаточно ли они хороши для этого?

3. Обладают ли они навыками и свойствами, которые будут необходимы в будущем?

Планирование карьеры использует всю информацию, которую дают оценка требований, оценка показателей труда и потенциала, планы преемственности руководства, и переводит ее на язык индивидуальных программ карьерного роста и общих мероприятий по повышению квалификации руководителей, консультирования по вопросам развития карьеры и наставнической деятельности.