5.3. Системный анализ предметной области

Как отмечалось ранее, базы данных сами по себе представляют относительную ценность. Базы данных это всегда важнейшая, но только одна из составляющих некоторой информационной системы (ИС). И надо отметить, что любая информационная система, предназначенная, например, для оперативного управления предприятием или архивного хранения и поиска документов – это не только программы, данные и коммуникации, но также и люди (заказчики, пользователи, аналитики, разработчики), организационные структуры, а также цели, стимулы работы предприятия или отдельных людей. И все эти компоненты должны быть понятным как проектировщику, так и пользователю, а, кроме того, непротиворечивым образом соединены в одну систему.

Главная идея процесса такого согласования состоит в том, что его надо начинать с анализа самых главных характеристик предметной области, рассматривая самые главные содержательные аспекты. И проводить его не "мысленно" и не "на словах", а на явно изложенных описаниях (моделях) объектов предметной области, позволяющих видеть все существенные взаимосвязи. Но следует отметить, что попытки использования привычных нотаций формальных моделей (структурных, объектных или каких либо других) на этом этапе приводят к более низкому (более детальному и в тоже время ограниченному) уровню представления предметной области, чем это необходимо для общего понимания.

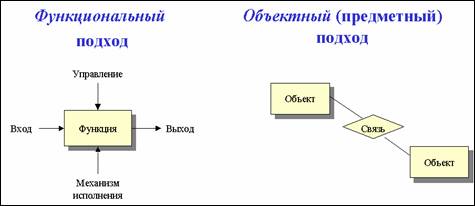

В общем случае существуют два подхода к определению состава и структуры предметной области (рис. 5.2).

Функциональный подход предполагает, что проектирование начинается с анализа задач и, соответственно, функций, обеспечивающих реализацию информационных потребностей.

При объектном (предметном) подходе информационные потребности пользователей (задачи) жестко не фиксируются, а основное внимание сосредотачивается на выделении существенных объектов – предметов и связей, информация о которых может быть использована в прикладных задачах пользователя.

Условность такого деления достаточно очевидна, поэтому на практике используются компромиссные варианты, предполагающие по мере развития системы расширение как состава объектов, так и спектра прикладных задач.

Рис. 5.2. Основные подходы к системному анализу предметной области

В [29] была предложена простая, но концептуально мощная схема, показывающая различные уровни представления архитектуры ИС, различные виды ее "обеспечения", а также их основные взаимосвязи. На рис. 5.3 показана таблица, представленная в [7], аналогичная схеме Захмана. Три столбца отражают три раздела обеспечения системы: информационный (ДАННЫЕ), функциональный (ФУНКЦИИ) и коммуникационный (СЕТЬ).

Строки таблицы отражают шесть уровней представления системы: реальная среда приложений, концептуальная модель, логическая модель, физическая модель, детальная реализация процедур, представления пользователя.

Полезность такой схемы состоит в том, что она помогает рассматривать задачи проекта в полном объеме, упорядочивать состав и структуру требований к системе, определять и фиксировать причинно-следственные связи.

Рис. 5.3. Модель информационной системы Захмана

Позднее появилось развитие такой "плоской" модели. В [28] рассматривалась схема, представленная на рис. 5.4, включающая три новых столбца, в которых отражаются еще три раздела: побудительные причины действий системы, события и графики выполнения действий, а также "действующие лица" - люди и организационные структуры.

Рис. 5.4. Развитие модели информационной системы Захмана

В результате появилось шесть разделов, которые содержат "ответы на вопросы": почему выполняются действия, когда выполняются и кто их выполняет, а также что делает система, как делает и где. При этом уровни представления (строки таблицы) остались те же.

Такое расширение позволило рассматривать потребности в контексте информационных технологий, соединять предметы и действия с человеческим фактором и операционной динамикой процессов.

Цель системного анализа предметной области как этапа проектирования – выделить предметную область как систему объектов и их взаимосвязей, определив при этом функционально-информационные требования к их последующему представлению в виде системы взаимосвязанных данных.

Главным результатом этапа системного анализа является определение парадигмы информационной (инфологической) модели: требования к средствам представления системы определяются на основании анализа уровня структурированности информации и характера восприятия ее семантики пользователем (точная/приблизительная, четкая/неопределенная).

Например, выбор атрибутивной формы представления объектов предметной области приведет, соответственно, к выбору парадигмы фактографических баз данных, а вербальной - к необходимости выбора документальных БД.

В дальнейшем изложении процесс и средства проектирования мы будем рассматривать только для случая фактографических баз данных, использующих реляционную модель.

Назад к разделу "5.2. Стадии проектирования и объекты моделирования"

Вперед

к разделу "5.4. Модели и технологии инфологического проектирования

реляционных БД"