Управление ресурсами – одна из главных

подсистем управления проектом. Включает процессы планирования, закупок,

поставок, распределения, учета и контроля ресурсов, обычно трудовых и

материально-технических. Управление финансовыми ресурсами осуществляется в

рамках управления стоимостью.

Понятие ресурс в методологии

управления проектами трактуется широко: все, чем располагает проект, – в том

числе трудовые, финансовые и материально-технические ресурсы, команда проекта,

время (продолжительности, сроки ограничения), информация, знания и технологии –

является взаимосвязанными ресурсами проекта. И основная задача управления

ресурсами – обеспечить их оптимальное использование для достижения конечной

цели управления проектом – формирования результата проекта с запланированными

показателями.

В целесообразно

рассмотреть две взаимосвязанные группы ресурсов:

· материально-технические – сырье; материалы,

конструкции, комплектующие; энергетические ресурсы; топливо; ресурсы типа

«мощности» или технологические ресурсы (машины, механизмы для выполнения работ

проекта); устанавливаемое оборудование и пр.;

· трудовые – осуществляют

непосредственную работу с материально-техническими ресурсами (например,

строители, водители машин, монтажники оборудования и пр.).

Невоспроизводимые, складируемые, накапливаемые – в процессе выполнения

работ расходуются полностью, не допуская повторного использования. Не

задействованные в данный отрезок времени, они могут использоваться в

дальнейшем. Иными словами, такие ресурсы можно накапливать с последующим

расходованием запасов. Поэтому их часто называют ресурсами типа «энергия».

Примеры: топливо, предметы труда, средства труда однократного применения, а

также финансовые средства.

Воспроизводимые, нескладируемые, ненакапливаемые – в ходе работы сохраняют

свою натурально-вещественную форму и, по мере высвобождения, могут

задействоваться на других работах. Если эти ресурсы простаивают, то их

неиспользованная способность к функционированию в данный отрезок времени не

компенсируется в будущем, т. е. они не накапливаются. Поэтому Ресурсы второго

типа называют еще ресурсами типа «мощности» - Примеры: люди и средства труда

многократного использования (машины, механизмы, станки и т. п.).

Понятие ресурсов

взаимосвязано с понятием «работа», поскольку ресурсы соотносятся не с проектом

в целом, а с определенными работами, выполняемыми в запланированной

последовательности, соответствующей календарному плану работ по проекту.

В рамках календарного

планирования работ по проекту описываются потребности в ресурсах по работам в

виде функции потребности. Потребность работы в складируемом ресурсе

описывается функцией интенсивности затрат, показывающей скорость

потребления ресурса в зависимости от фазы работы, либо функцией затрат,

показывающей суммарный, накопленный объем требуемого ресурса в зависимости от

фазы.

Потребность работы в

нескладируемом ресурсе задается в виде функции потребности, показывающей

количество единиц данного ресурса, необходимых для выполнения работы, в

зависимости от фазы.

Наряду с функциями

потребности, характеризующими задачи проекта, необходимо рассматривать и функции

наличия (доступности) ресурсов, которые задаются аналогично функциям

потребности. Отличие заключается в том, что функции наличия задаются на проект

в целом, так что их аргументом выступает не фаза работы, а время (рабочее или

календарное). Проверка ресурсной реализуемости календарного плана

требует сопоставления функций наличия и потребности в ресурсах проекта в целом.

По сути, управление

материальными ресурсами проекта начинается на предынвестиционной фазе при

разработке технико-экономического обоснования, затем на фазе планирования

прорабатываются потребности в ресурсах и возможности их обеспечения.

В каждый текущий момент

времени ресурсы проекта ограничены, и потому основными задачами управления

ресурсами являются:

· оптимальное планирование

ресурсов;

· управление

материально-техническим обеспечением,

в том числе:

·

управление

закупками ресурсов;

·

управление

снабжением;

·

управление

поставками ресурсов;

·

управление

запасами ресурсов;

·

управление

распределением ресурсов по работам проекта.

Вопрос 3. Процессы управления ресурсами проекта.

Управление ресурсами

предусматривает ряд основных процессов, в т. ч. закупки, поставки,

распределение ресурсов и управление запасами ресурсов.

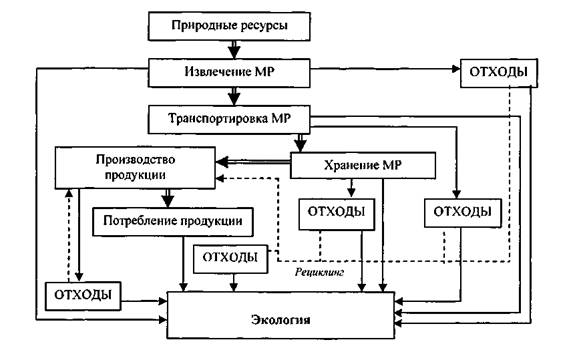

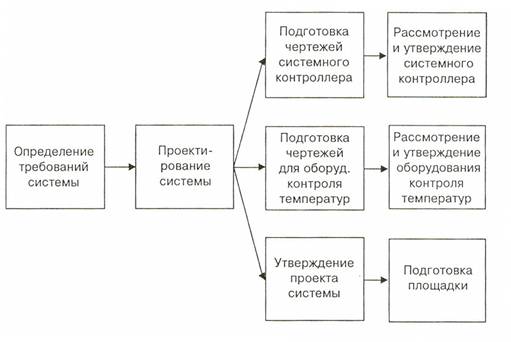

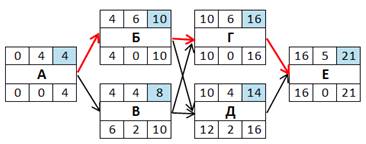

Структурная модель

процессов управления ресурсами приведена на рис 4. Закупки ресурсов –

центральный элемент системы управления ресурсами. Приведем основные понятия.

Под закупками понимают мероприятия, направленные на

обеспечение проектов ресурсами – т. е. имуществом (товарами), выполнением работ

(услуг), передачей результатов интеллектуального творчества в связи с

конкретным проектом. Закупки и поставки взаимосвязаны и, по сути, являются

двумя сторонами процессов материально-технического обеспечения проекта.

Управление закупками, материально-техническим

обеспечением проекта – подсистема управления проектом, включающая процессы

приобретения товаров, продукции и услуг по проекту от внешних

организаций-поставщиков. Подсистема состоит из планирования

материально-технического обеспечения, выбора поставщиков, заключения контрактов

и их ведения, обеспечения поставок, завершения контрактов.

Управление поставками выделяется наряду с

управлением закупками в качестве самостоятельной подсистемы. Включает в себя:

· планирование поставок;

· организацию

бухгалтерского учета;

· доставку, приемку и

хранение товара;

· учет и контроль

доставки.

Рис. 4. Структурная

модель управления ресурсами проекта

Планирование и

организация закупок и поставок – первый этап в управлении ресурсами проекта.

Планирование и организация осуществляются на основе данных проектно-сметной

документации в увязке с общим планом проекта и учитывают длительность цикла

закупок и доставки грузов. Состоит из этапов, включающих выбор поставщиков, размещение

заказов и контроль за поставками.

Выбор поставщиков

осуществляется на основе изучения квалификационных анкет, призванных осветить

управленческие, технические, производственные и финансовые возможности; список

претендентов, разрабатываемый на основе изучения анкет, согласуется с

заказчиком и руководителем проекта; окончательный выбор поставщиков

осуществляется в результате торгов.

Размещение заказов –

совместно с проектной организацией. Разрабатываются мероприятия по

стандартизации (сокращению Номенклатуры) закупок; общие заказы оформляются

только на основе работ по сокращению номенклатуры закупок; оценка заявок и

проведение торгов предшествуют заключению контрактов; последнее производится в

результате дополнительных встреч и согласований с победителями торгов по

вопросам требований к перевозке и хранению грузов, а также порядка платежей и

премирования.

1. Что такое экономические ресурсы и, каково их

характерное свойство?

2. Из чего состоят материальные ресурсы,

приведите их классификацию?

3. Какие этапы ЖЦ проходят МР в процессе их

использования?

4. Какие существую факторы рационализации

использования МР?

5. Что есть проект, каковы его основные

признаки?

6. Что представляет из себя управление

материальными ресурсами проекта?

7. Какие типы ресурсов выделяют в проекте?

8. Из каких процессов состоит управление

материальными ресурсами проекта?

Цель темы: формирование у студентов теоретических знаний

и практических навыков в области планирования ресурсов проекта.

Задачи темы:

· выявить сущность планирования проекта;

· определить этапы ресурсного планирования;

· изучить методы планирования;

· применить на практике полученные знания, при

решении задач.

Вопросы темы:

1. Сущность планирования проекта.

2. Планирование ресурсов.

Сущность планирования состоит в задании целей и способов их достижения на основе формирования

комплекса работ (мероприятий, действий), которые должны быть выполнены,

применении методов и средств реализации этих работ, увязки ресурсов,

необходимых для их выполнения, согласовании действий организаций – участников

проекта.

Деятельность по разработке планов

охватывает все этапы создания и исполнения проекта. Она начинается с участия

руководителя-проекта (проект-менеджера) в процессе разработки концепции

проекта, продолжается при выборе стратегических решений по проекту, а также при

разработке его деталей, включая составление контрактных предложений, заключение

контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта.

На этапе планирования

определяются все необходимые параметры реализации проекта: продолжительность по

каждому из контролируемых элементов проекта, потребность в трудовых,

материально-технических и финансовых ресурсах, сроки поставки сырья,

материалов, комплектующих и технологического оборудования, сроки и объемы

привлечения проектных, строительных и других организаций. Процессы и процедуры

планирования проекта должны обеспечивать реализуемость проекта в заданные сроки

с минимальной стоимостью, в рамках нормативных затрат ресурсов и с надлежащим

качеством.

Планирование

представляет собой совокупность связанных между собой взаимными отношениями

процедур. Первым этапом планирования проекта является разработка первоначальных

планов, являющихся основой для разработки бюджета проекта, определения

потребностей в ресурсах, организации обеспечения проекта, заключения контрактов

и пр. Планирование проекта предшествует контролю по проекту и является основой

для его применения, так как проводиться сравнение между плановыми и

фактическими показателями.

Планирование относится к

наиболее важным процессам для проекта, так как результатом его реализации

является обычно уникальный объект, товар или услуга. Объем и детальность

планирования определяется полезностью информации, которую можно получить в

результате выполнения процесса и зависит от содержания проекта.

Основные процессы

планирования могут повторяться несколько раз, как в течение всего проекта, так

и его отдельных фаз. К основным процессам относят:

· планирование содержания

проекта и его документирование;

· описание содержания

проекта, определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция их на

более мелкие и управляемые элементы;

· составление сметы,

оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта;

· определение работ,

формирование списка конкретных работ, которые обеспечивают достижение целей

проекта;

· расстановку (последовательность)

работ, определение и документирование технологических зависимостей и

ограничений на работы;

· оценку продолжительности

работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для выполнения отдельных

работ;

· расчет расписания,

анализ технологических зависимостей выполнения работ, длительностей работ и

требований к ресурсам;

· планирование ресурсов,

определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в каких

количествах потребуются для выполнения работ проекта. Определение, в какие

сроки работы могут быть выполнены с учетом ограниченности ресурсов;

· составление бюджета,

привязка сметных затрат к конкретным видам деятельности;

· создание (разработку)

плана проекта, сбор результатов остальных процессов планирования и их

объединение в общий документ.

Определение уровней

планирования является также предметом планирования, и проводиться для каждого

конкретного проекта с учетом его спецификаций, масштабов, географии, сроков и

т.д. В ходе этого процесса определяется вид и число уровней планирования,

соответствующих выделенным пакетам работ по проекту, их содержательные и

временные взаимосвязи.

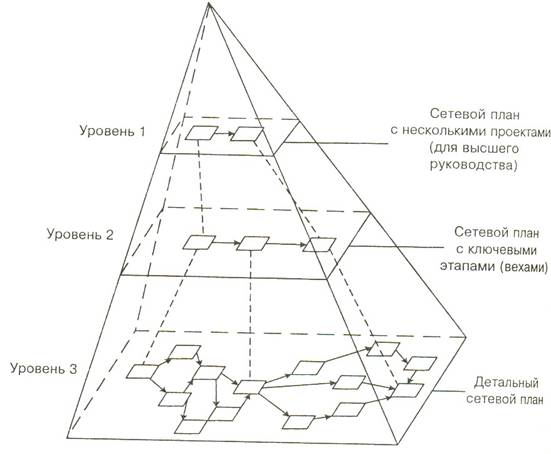

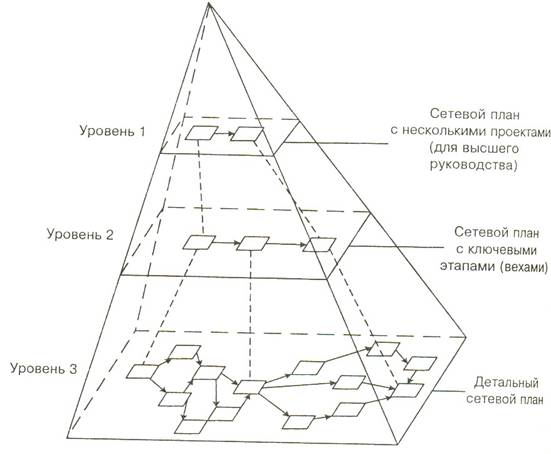

Планы (графики, сети)

как выражение результатов процессов планирования должны образовывать в

совокупности некоторую пирамидальную структуру, обладающую свойствами

агрегирования информации, дифференцированной по уровням управления

информированностью, эшелонироваться по срокам разработки (краткосрочные,

среднесрочные и долгосрочные).

Агрегирование

календарно-сетевых планов (графиков) является важным и весьма эффективным

инструментом, позволяющим управлять сложными проектами. С помощью этого

инструмента участники проекта могут получать сетевые планы различной степени

агрегирования, в объеме и по содержанию, соответствующих их правам и

обязанностям по проекту. Упрощенно агрегирование сетевых планов для трех

уровней может быть представлено в виде некоторой информационной пирамиды (рис.

5). Здесь, исходя из детального сетевого плана (внизу пирамиды), на следующий

уровень управления передается план только с ключевыми этапами (вехами).

Рис. 5. Взаимосвязь уровней планирования

Обычно выделяют

следующие виды планов:

· концептуальный план;

· стратегический план

реализации проекта;

· тактические (детальные,

оперативные) планы.

Концептуальное

планирование, результатом

которого является концептуальный план, представляет собой процесс разработки

основной документации по проекту, технических требований, оценок, укрупненных

календарных планов, процедур контроля и управления. Концептуальное планирование

проводиться в начальный период жизненного цикла проекта.

Стратегическое планирование

представляет собой процесс разработки стратегических, укрупненных, долгосрочных

планов.

Детальное (оперативное, тактическое)

планирование связано с разработкой тактических, детальных

планов (графиков) для оперативного управления на уровне ответственных

исполнителей.

После

составления планов различных уровней приступают к следующему этапу планирования

составление структуры разбиения работ (СРР).

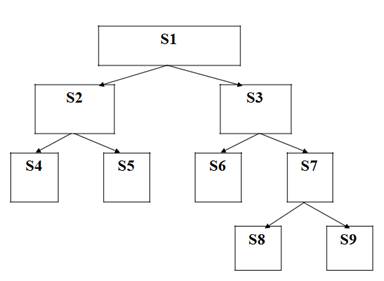

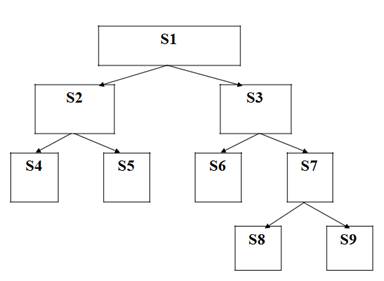

Структура разбиения (декомпозиции) работ

(WBS

– Work

Breakdown Structure) – иерархическая структура

последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного

уровня, пакеты детальных работ. СРР является базовым средством для создания

системы управления проектом, так как позволяет решать проблемы организации

работ, распределения ответственности, оценки стоимости, создания системы

отчетности, эффективно поддерживать процедуры сбора информации о выполнении

работ и отображать результаты в информационной управленческой системе для

обобщения графиков работ, стоимости, ресурсов и дат завершения.

СРР

позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленными в

виде спецификаций или описаний работ. С другой стороны, СРР является удобным

средством управления для проект-менеджера, так как позволяет:

·

определить работы, пакеты работ,

обеспечивающие достижение подцелей (частных целей) проекта;

·

проверить, все ли цели будут достигнуты в

результате реализации проекта;

·

создать удобную, соответствующую целям

проекта структуру отчетности;

·

определить на соответствующем уровне

детализации плана вехи (ключевые результаты), которые должны стать контрольными

точками по проекту;

·

распределить ответственность за

достижение целей проекта между его исполнителями и тем самым гарантировать, что

все работы по проекту имеют ответственных и не выпадут из поля зрения;

·

обеспечить членам команды понимание общих

целей и задач по проекту.

Пакеты

работ обычно соответствуют самому нижнему уровню детализации СРР и состоят из

детальных работ. Последние при необходимости могут подразделяться на шаги. Ни

детальные работы, ни, тем более шаги, не могут быть элементами СРР.

Искусство

декомпозиции проекта состоит в умелом согласовании основных структур проекта, к

которым относят, прежде всего, организационную структуру, структуру статей

затрат, структуру ресурсов, функциональную структуру, информационную структуру,

структуру временных интервалов (порядок и состав фаз, этапов, ключевых событий

проекта) и их возможные составные структуры. СРР служит основой для подобного

согласования.

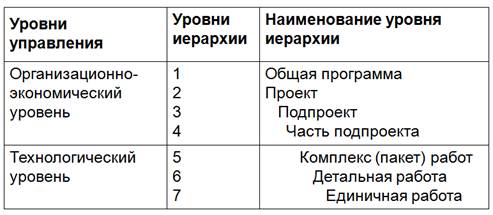

Рис. 6. Уровни структурной модели проекта

Метод формирования

иерархической структуры проекта (работ проекта). Проект делится на составные

части (элементы, модули, работы и др.), необходимые и достаточные для эффективного

осуществления процесса управления проектом в интересах различных участников

проекта.

· Каждый нижестоящий

уровень структуры представляет собой детализацию элемента высшего уровня

проекта.

· Элементом проекта может

быть как продукт, услуга так и пакет работ или работа

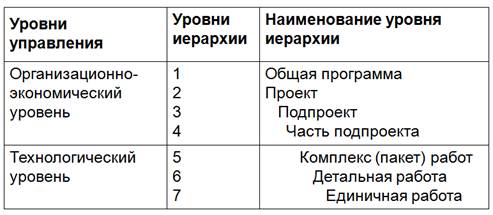

Таблица 2.

Описание уровней структурной модели

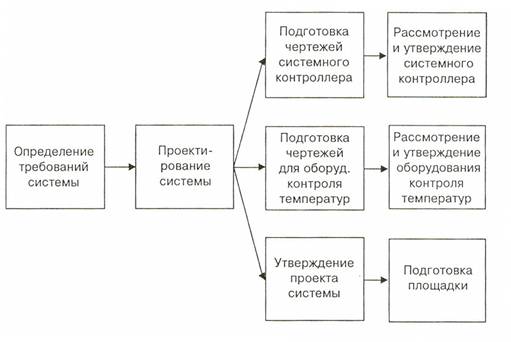

Рис. 7. Общая схема структуры проекта

В

качестве инструмента детального планирования в управлении проектами используют

сетевое планирование.

Сетевая

диаграмма (сеть, граф сети, PERT-диаграмма) – графическое отображение

работ проекта и зависимостей между ними. В планировании и управлении проектами

под термином «сеть» понимается полный комплекс работ и всех вех проекта с

установленными между ними зависимостями.

Сетевые

диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде как множество вершин,

соответствующих работам, связанных линиями, представляющими взаимосвязь между

работами. Этот граф, называемый сетью типа «вершина-работа» или диаграммой

предшествования-следования, является наиболее распространенным представителем

сети (рис. 8).

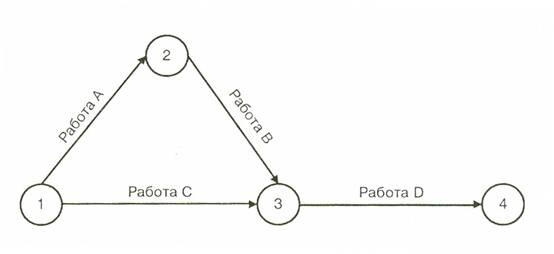

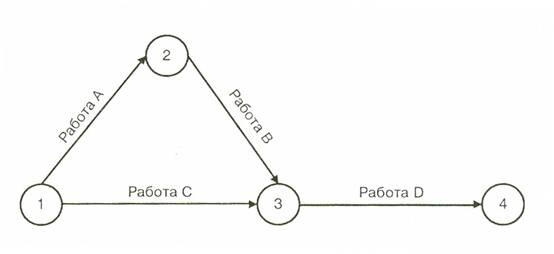

Существует

другой тип сетевой диаграммы – сеть типа «вершина-событие», который на практике

используется реже. При данном подходе работа представляется в виде линии между

двумя событиями (узлами графа), которые, в свою очередь, отображают начало и

конец данной работы. PERT-диаграммы являются примерами этого типа диаграмм

(рис. 9).

Рис. 8. Фрагмент сети «вершина-работа»

Рис. 9. Фрагмент сети «вершина-событие»

Методы сетевого планирования – методы, основная цель

которых заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность

проекта. Основываются на таких методах как метод критического пути МКП (CPR-

Critical Path Method)

и методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ (PERT- Program

Evaluation and Review

Technique).

Критический путь – максимальный по

продолжительности полный путь в сети называется критическим; работы, лежащие на

этом пути, также называются критическими/. Именно длительность критического

пути определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом.

Длительность выполнения всего проекта в целом может быть сокращена за счет

сокращения длительности работ, лежащих на критическом пути. Соответственно

любая задержка выполнения работ критического пути повлечет увеличение

длительности проекта.

Метод критического пути

позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения комплекса работ

на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжительности

выполнения каждой работы, определить критический путь для проекта в целом.

Полный резерв времени, или запас времени, - это

разность между датами позднего и раннего окончаний (начал) работы.

Управленческий смысл резерва времени заключается в том, что при необходимости

урегулировать технологические, ресурсные или финансовые ограничения проекта он

позволяет руководителю проекта задержать работу на этот срок без влияния на

срок завершения проекта в целом. Работы, лежащие на критическом пути, имеют

временной резерв, равный нулю.

Процесс сетевого

планирования предполагает, что вся деятельность будет описана в виде комплекса

работ или работ с определенными взаимосвязями между ними. Для расчета и анализа

сетевого графика используется набор сетевых процедур, известных под названием

«процедуры метода критического пути».

Процесс разработки

сетевой модели включает в себя:

· определение списка

работ;

· оценку параметров работ;

· определение зависимостей

между работами.

Определение комплекса

работ проводится для описания деятельности по проекту в целом, с учетом всех

возможных работ. Работа является основным элементом сетевой модели. Под

работами понимается деятельность, которую необходимо выполнить для получения

конкретных результатов. Пакеты работ определяют деятельность, которую

необходимо осуществить для достижения результатов проекта, которые могут

выделятся вехами.

Планирование проекта -

это процесс формирования решений, определяющий порядок, в котором должна

совершаться последовательность отдельных мероприятий, действий и работ по

проекту. Планирование занимает основное место в управлении проектом, являясь

организующим началом всего процесса по его исполнению.

Понятие «план» имеет

много значений и в него часто вкладывается различный смысл. План реализации

проекта отличается от функциональных планов типа плана производства, плана

материально-технического снабжения, финансового плана и т.д., так как носит в

принципе комплексный характер, т.е. содержит полную систему целей и задач,

соответствующих им детальных работ и мероприятий, направленных на достижение

основной цели (миссии) проекта.

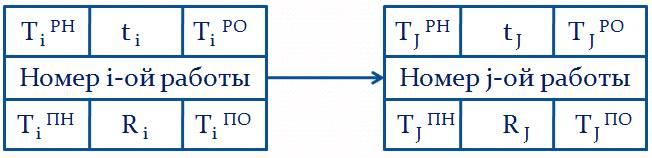

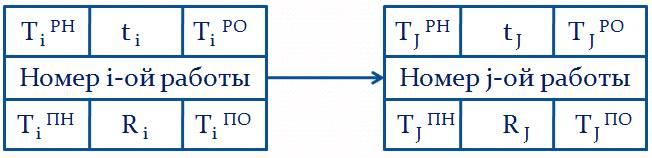

Ранние сроки выполнения

работ проекта (План ранних сроков) вычисляют методом критического пути - прямым

проходом (по направлению стрелок) по сети, с использованием установленной

даты начала по следующим формулам:

Рис. 10. Элементы сети по типу

«работа-вершина» со значениями

Где:

ti – продолжительность i-ой работы;

tj – продолжительность j-ой работы

Тi РН– ранее начало i-ой

работы;

Тj РН– ранее начало j-ой

работы;

Тi РО – ранее окончание i-ой

работы;

Тj РО – ранее окончание j-ой

работы;

Тi ПН– позднее начало i-ой

работы;

Тj ПН– позднее начало j-ой

работы;

Тi ПО – позднее окончание i-ой

работы;

Тi ПО – позднее окончание j-ой

работы.

1)

ТJРН = max{ Тi РО};

(i,j)

2)

Тi РО = Тi РН + ti;

Поздние сроки

выполнения работ проекта (План поздних сроков) вычисляют методом критического пути - обратным проходом (против

стрелок) по сети, начиная от установленной даты завершения проекта (обычно

максимальной даты завершения проекта, вычисленной путем прямого прохода по

сети) по следующим формулам:

3)

Тi ПО = min { Тj ПН};

4)

Тj ПН = Тj ПО - tj;

(i,j)

Определение ранних и поздних сроков

необходимо для вычисления резервов работ проекта.

Общий резерв работы проекта (R) – промежуток времени, на которые можно

отодвинуть выполнение работы без нарушения ограничений и срока завершения

проекта, вычисляются по формуле:

5) Ri = Тi ПН

Тi РН = Тi ПО

- Тi РО .

Последовательность работ, имеющих минимальный

или нулевой резерв работы, составляют критический путь проекта. Критический путь проекта – самый

длинный путь сетевой модели проекта (минимальное время, необходимое для

осуществления проекта).

На графике обозначается:

На графике обозначается:

Если у проекта отсутствует четкое начало или

четкое окончание, то вводится фиктивная работа с нулевой продолжительностью.

(Обозначается O’ и O”)

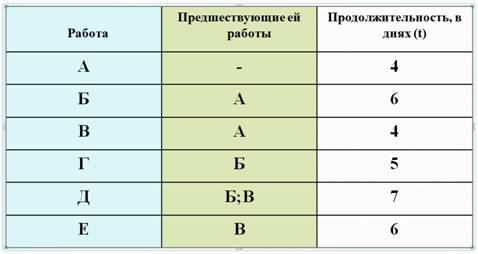

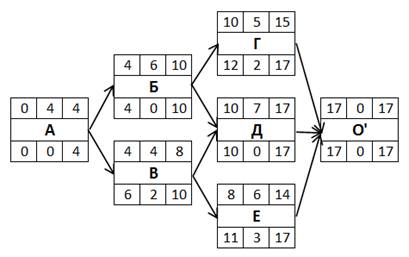

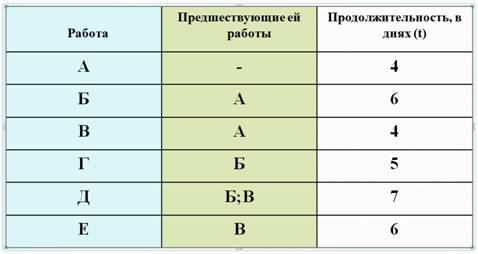

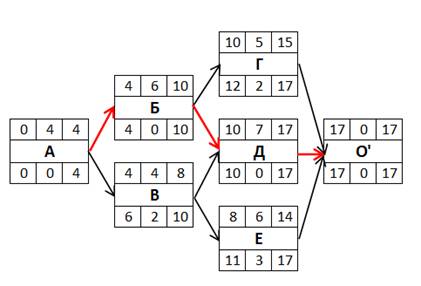

Пример №1 расчета сетевого графика

Построить и рассчитать сетевую диаграмму по

схеме “работа-вершина”. Ниже приведена таблица исходных данных.

Таблица 3.

Исходные данные для построения сетевой модели

примера 1

1

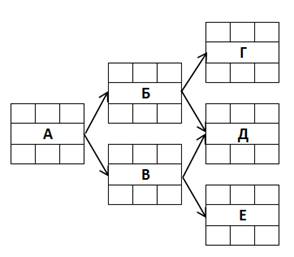

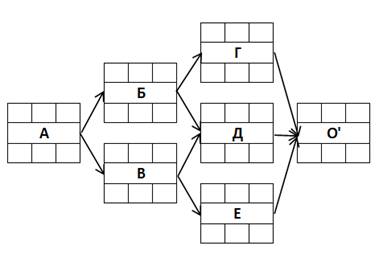

шаг. Построить логическую

схему последовательности работ, используя данные из первого и второго столбика.

Рис. 11. Логическая начальная схема работ

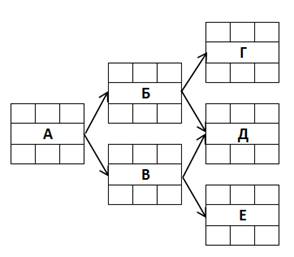

Завершена ли схема? Ответ: нет, нужно

добавить фиктивную работу в конце схемы.

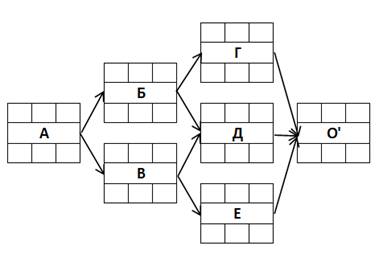

Рис. 12. Логическая схема работ завершенная

Теперь схема завершена. Переходим ко второму

шагу.

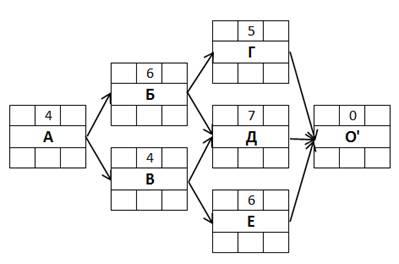

2

шаг. Проставить

продолжительность работ – из третьего столбика исходных данных.

Рис. 13. Схема работ и

отмеченная продолжительность работ

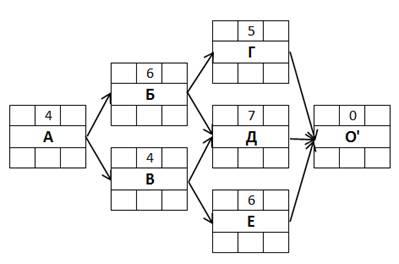

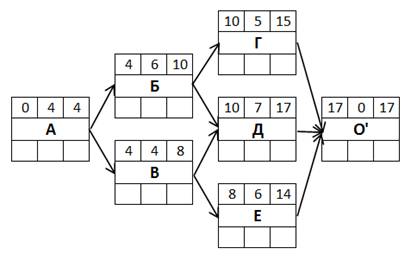

3

шаг. Рассчитать ранние сроки

всех работ проекта, используя формулы.

ТА РН = 0 (начало

проекта принято отсчитывать с нуля)

ТА РО

= ТА РН + tА = 0+4=4

ТБРН = max{ ТА РО}= max{4}= 4

(А,Б)

ТБ РО

= ТБ РН + tБ = 4+6=10

ТВРН = max{ ТА РО}= max{4}= 4

(А, В)

ТВ РО

= ТВ РН + tВ = 4+4=8

ТГРН = max{ ТБ РО}= max{10}=

10

(Б, Г)

ТГ РО

= ТГ РН + tГ = 10+5=15

ТДРН = max{ ТБ РО , ТВ РО }= max{10, 8}= 10

(Б, Д), (В,

Д)

ТД РО

= ТД РН + tД = 10+7=17

ТЕ РО

= ТЕ РН + tЕ = 8+6=14

ТЕРН = max{ ТВ РО}= max{8}= 8

(В, Е)

ТО’РН = max{ ТГ РО , ТД РО , ТЕ РО }= max{15, 17, 14}= 17

(Г, О’),(Д, О’), (Е,О’)

ТО’ РО

= ТО’ РН + tО’ = 17+0=17

Рис. 14. Схема с определенными ранними сроками работ

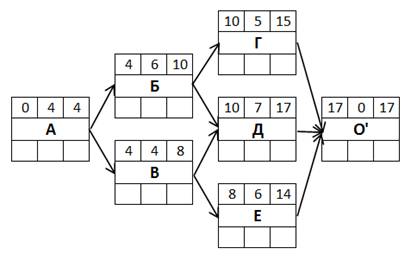

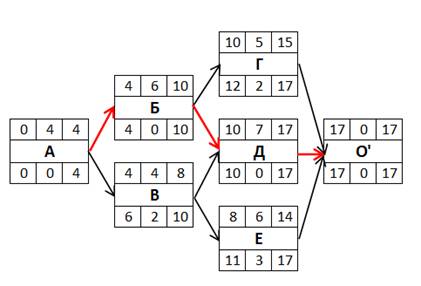

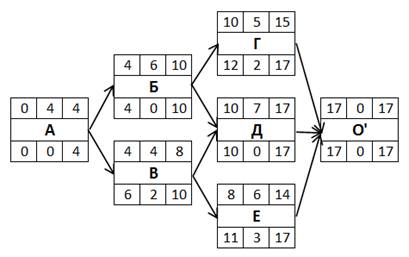

4 шаг. Рассчитать поздние сроки всех работ проекта

и резервы времени работ, используя формулы.

ТО’ПО = ТО’ РО

=17=17

ТО’ ПН = ТО’

ПО - tО’

= 17-0=17

RО’ = ТО’ ПО - ТО’ РО =17-17=0

ТЕ ПО = min{ Т О’ ПН}= min{17}= 17

(Е, О’)

ТЕПН = ТЕПО

- tЕ= 17-6=11

RЕ= ТЕПО - ТЕРО =17-14=3

ТД ПО = min{ Т О’ ПН}= min{17}= 17

(Д, О’)

ТДПН = ТДПО

- tД= 17-7=10

RД= ТДПО - ТДРО =17-17=0

ТГ ПО = min{ Т О’ ПН}= min{17}= 17

(Г, О’)

ТГПН = ТГПО

- tГ= 17-5=12

RГ= ТГПО - ТГРО =17-15=2

ТВ ПО = min{ Т ЕПН ,Т ДПН

}= min{11,10}= 10

(Е, В), (Д, В)

ТВПН = ТВПО

- tВ= 10-4=6

RВ= ТВПО - ТВРО =10-8=2

ТБ ПО = min{ Т ГПН ,Т ДПН

}= min{12,10}= 10

(Г, Б), (Д, Б)

ТБПН = ТБПО

- tБ= 10-6=4

RБ= ТБПО - ТБРО =10-10=0

ТА ПО = min{ Т БПН ,Т ВПН

}= min{4,6}= 4

(Б, А), (В, А)

ТАПН = ТАПО

- tА= 4-4=0

RА= ТАПО - ТАРО =4-4=0

Рис. 15. Схема с определенными поздними сроками

и резервами времени работ

5

шаг. Определить

продолжительность проекта и выделить критический путь.

Рис. 16. Сетевая модель проекта и критический путь

Продолжительность проекта: 17 дней.

Критический путь: А Þ Б ÞД.

В данном разделе

приведены основополагающие принципы и понятия, необходимые по контексту

управления ресурсами. На стадии планирования проводится сбалансированный анализ

комплексов работ и потребляемых ресурсов с учетом ограничений и их прогнозное

распределение на основе графиков потребности в ресурсах. Планирование ресурсов

по проекту – основа определения во времени потребностей в ресурсах и

определения возможности обеспечения ресурсами для заключения контрактов по

закупкам ресурсов, планирования поставок ресурсов, а также основой

распределения уже закупленных ресурсов по работам проекта.

Как основная

составляющая управления проектами ресурсное планирование включает в себя ряд

компонентов, в том числе:

·

разработку

и сбалансированный анализ комплексов работ и ресурсов, направленных на

достижение целей проекта;

·

разработку

системы распределения ресурсов и назначение ответственных исполнителей;

·

контроль

за ходом работ – сравнение плановых параметров работ с фактическими и выработка

корректирующих воздействий.

Ресурсы выступают как

обеспечивающие компоненты работ по проекту, включающие исполнителей, энергию,

материалы, оборудование и т. д. Соответственно с каждой работой можно связать

функцию потребности в ресурсах и рассчитать методами календарного планирования

потребности в ресурсах по проекту в целом и методами выравнивания обеспечить

соответствие потребностей наличию или возможностям обеспечения ресурсами.

Имеются два основных

метода планирования ресурсов:

·

ресурсное

планирование при ограничении по времени;

·

планирование

при ограниченных ресурсах.

Первый подход – ресурсное

планирование при ограничении по времени – предполагает фиксированную дату

окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды

перегрузок.

Второй подход – планирование

при ограниченных ресурсах – предполагает, что первоначально заданное

количество доступных ресурсов не может быть изменено и является основным

ограничением проекта.

Алгоритм планирования

ресурсов

Исходными

данными для планирования ресурсного обеспечения проекта является декомпозиция работ проекта и сетевая модель.

Каждая

работа в проекте требует для своей реализации ресурсы различного вида

(трудовые, материально-технические, финансовые и т.д.). Следовательно, необходимо определить потребность каждой

работы в конкретном виде ресурсов.

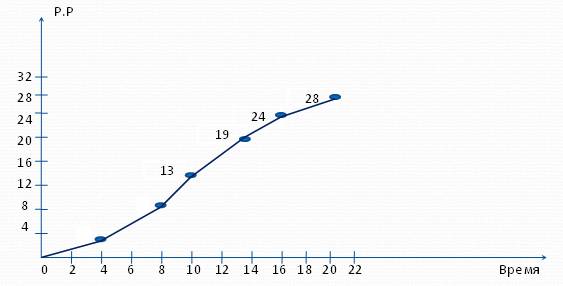

Следующим

шагом в планировании ресурсов является построение графиков потребности в ресурсах по проекту, которые

наглядно отображают наиболее ресурсоемкие этапы реализации проекта.

Графики потребности в

ресурсах

Рассмотрим

на практическом примере принцип построения графиков потребности в ресурсах.

Разделим ресурсы проекта на два вида: Расходуемые (будем понимать

финансовые средства) и нерасходуемые (трудовые затраты работы).

Ниже представлена таблица исходных данных для построения графиков.

Таблица 6.

Исходные данные для построения графиков

потребности в ресурсах

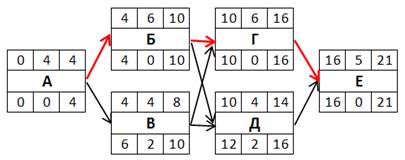

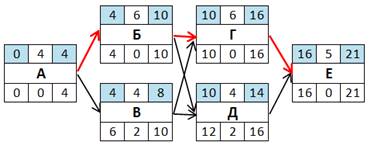

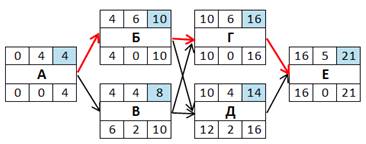

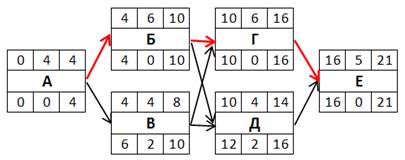

1 шаг. Построение сетевой модели.

Результат:

Рис. 17. Сетевая модель проекта и критический путь

Продолжительность

проекта: 21 дней.

Критический путь: А Б Г Е.

Критический путь: А Б Г Е.

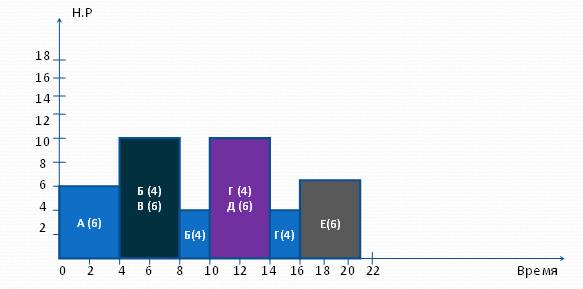

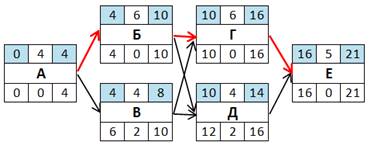

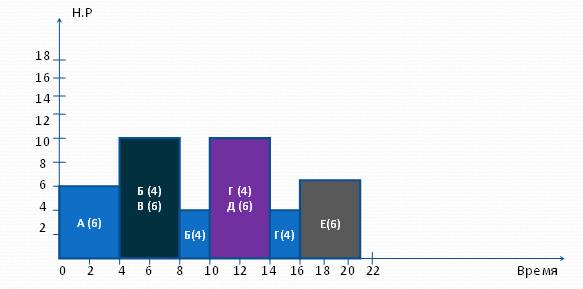

2. шаг. Построение гистограммы потребности в нерасходуемых

ресурсах.

Из сетевой диаграммы

берем ранние сроки каждой работы – это время, когда ресурс используется в

проекте,

Рис. 18. Сетевая модель проекта с выделенными ранними

сроками работ

и данные из последнего

столбика.

Таблица 7.

Исходные данные для построения графиков

потребности в ресурсах

Далее

рисуем систему координат, и на ней откладываем значения времени каждой работы и

количество ресурсов, задействованных в это время. Внимание: если работы

начинаются в один день, то ресурсы складываются, и откладываются на графике до

того времени, пока работы выполняются вместе.

Рис. 19. Гистограмма потребности в нерасходуемых ресурсах

проекта

График

завершен.

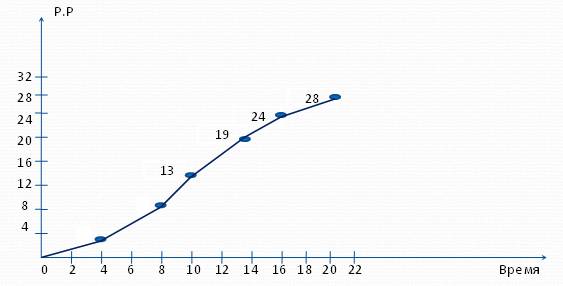

3. шаг. Построение графика потребности в расходуемых

ресурсах.

Из

сетевой диаграммы берем только ранние сроки окончания каждой работы – это

время, когда ресурс полностью израсходован,

Рис. 20. Сетевая модель проекта с выделенными ранними

окончаниями работ

и данные

из предпоследнего столбика.

Таблица 8.

Исходные данные для построения графиков

потребности в ресурсах

Рисуем

новую систему координат, и на ней откладываем значения раннего окончания каждой

работы, и количество ресурсов израсходованных на этот день проекта Внимание:

если работы заканчиваются в один день, то ресурсы складываются, и

прибавляются к предыдущему количеству на предыдущей дате.

Рис. 21. График потребности в расходуемых ресурсах проекта

График

завершен.

В результате ресурсного

планирования менеджер проекта получает возможность перейти к следующей фазе

управления ресурсами – к организации закупок и поставок ресурсов.

1. В чем состоит сущность планирования проекта?

2. Перечислите основные процессы планирования

проекта, которые могут повторяться несколько раз в течение всего жизненного

цикла проекта.

3. Перечислите виды планирования.

4. Что собой представляет WBS?

5. Какие уровни содержит структурная модель

проекта?

6. Какие виды сетевых диаграмм Вы знаете?

7. Что такое МКП в управлении проектами?

8. Методы планирования ресурсов.

Цель темы: формирование у студентов теоретических знаний

в области обеспечения проекта закупками ресурсов.

Задачи темы:

· выявить сущность процесса закупок;

· определить структуру задач

материально-технического обеспечения проектов;

· изучить правовое регулирование закупок и

поставок;

· исследовать сущность и процесс проведения

торгов в цикле закупок;

· рассмотреть формы закупок.

Вопросы темы:

1.

Основные задачи закупок и поставок.

2. Правовое регулирование закупок и поставок.

3.

Торги.

Реализация инвестиционного проекта рассматривается как серия

взаимосвязанных и скоординированных закупок ресурсов проекта в самом широком

смысле слова. Основной аспект закупок – это торги как способ их обеспечения.

Закупки - этап жизненного цикла проекта (проектного цикла).

Под закупками понимают мероприятия, направленные на

обеспечение проектов ресурсами – т. е. имуществом (товарами), выполнением работ

(услуг), передачей результатов интеллектуального творчества в связи с

конкретным проектом.

Управление закупками, материально-техническим обеспечением проекта – подсистема управления

проектом, включающая процессы приобретения товаров, продукции и услуг по

проекту от внешних организаций-поставщиков. Подсистема состоит из планирования

материально-технического обеспечения, выбора поставщиков, заключения контрактов

и их ведения, обеспечения поставок, завершения контрактов.

Основная задача проектно-закупочной фазы проекта – обеспечить

поступление оборудования, конструкций, материалов и услуг в точном соответствии

с планом проекта. Этот процесс можно разделить на две части:

·

закупки

ресурсов и услуг на конкурсной основе;

·

поставки

на место производства работ.

Структура задач материально-технического

обеспечения проектов укрупнено

сводится к следующим шагам:

1.

Подготовка

спецификаций и технических условий, характеризующих количество и качество

необходимого оборудования машин и механизмов, конструкций, материалов, работ,

услуг.

2.

Планирование

и организация процесса закупок.

3.

Изучение

возможных источников закупки ресурсов и переговоры с возможными поставщиками.

4.

Предварительный

отбор участников торгов.

5.

Подготовка

документов для торгов.

6.

Проведение

торгов и принятие решения о присуждении контрактов заявителям, выигравшим торги.

7.

Размещение заказа, включая переговоры о поставках.

8.

Контроль за поставками (своевременность,

комплектность, количество и качество) с принятием необходимых мер в случае

появления отклонений.

9.

Разрешение конфликтов.

10. Взаиморасчеты.

11. Наем на работу

необходимых специалистов (подрядчиков), включая консультантов.

12. Планирование

поставок.

13. Организация

бухгалтерского учета.

14. Доставка, приемка и

хранение товара.

15. Учет и контроль

доставки.

На Западе последние 4 позиции принято выделять в самостоятельный блок

работ, называемый поставками. Остальные же работы относят к закупкам. Такое

деление не случайно, так как Закупки осуществляет Заказчик, а Поставки –

Подрядчик.

Главная правовая форма организации и регулирования отношений при

осуществлении закупок между их участниками (субъектами) — договор.

Роль договора при закупках заключается в правовом закреплении отношений

между субъектами закупок, устанавливает обязательства между ними, исполнение

которых защищается законодательством. При этом договор не только закрепляет

обязательства и права сторон, но и определяет порядок их исполнения, а также

предусматривает способы защиты интересов этих сторон.

Договор поставки – это договор, по которому поставщик, являющийся

предпринимателем, обязуется в обусловленные сроки передать в собственность (или

в полное хозяйственное ведение или в оперативное управление) покупателю товар,

предназначенный для предпринимательской деятельности или иных целей, не

связанных с личным (семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется

принимать товар и платить за него определенную цену.

Договор поставки заключается по свободному усмотрению сторон, т. е. как

правило, отсутствует обязанность поставщика вступать в договор. Заметим: в

некоторых случаях законодательство обязывает поставщика заключить договор по

требованию покупателя – например, в случае поставок продукции на Крайний Север

или для государственных нужд. Договор подряда регулирует закупки, необходимым

объектом которых является результат определенных действий.

Суть отношений, возникающих при подобных закупках, заключается в том,

что одна сторона по заданию другого лица обязуется выполнить для него за плату

определенную работу (заказ), результат которой переходит в собственность

заказчика.

Контракт - обоюдно подписанное соглашение, которое обязывает

продавца предоставить оговоренный продукт, а покупателя - заплатить за него.

Контракт является юридическим соглашением, подлежащим судебному разбирательству.

План управления контрактами разрешает

следующие вопросы:

· Какие типы контрактов будут использоваться?

· Если в качестве оценочных критериев понадобятся независимые сметы, кто и

когда будет их разрабатывать?

· Если в организации-исполнителе есть отдел поставок, какие действия

команда проекта может выполнять сама?

· Как осуществлять работу с большим количеством поставщиков?

· Как поставки будут координироваться с другими аспектами проекта, такими,

как календарные планы и представление отчетности об исполнении?

· Содержит информацию планирования

Торги — способ закупки товаров, размещения заказов, при

котором выбор подрядчика (поставщика) производится на конкурсной основе.

Предмет торгов — конкретные виды работ и услуг,

по которым проводятся торги.

В качестве предмета торгов могут выступать подряды на:

· строительство, реконструкцию и капитальный ремонт предприятий, зданий,

сооружений производственного назначения и непроизводственного назначения, в том

числе на условиях «под ключ»;

· выполнение комплексов строительных и монтажных работ и их отдельных

видов;

· выполнение комплексов пуско-наладочных работ, инженерно-изыскательские

работы;

· разработку ТЭО;

· проектирование;

· управление проектом;

· поставку комплектного технологического оборудования, в том числе на

условиях «под ключ»;

· прочие поставки и услуги, в том числе услуги консультантов.

Таблица 11.

Классификация

подрядных торгов

Общая последовательность проведения торгов:

· разработка конкурсной и вспомогательной документации;

· извещение о проведении конкурса;

· распространение конкурсной документации;

· разъяснение и изменение конкурсной документации;

· прием конкурсных заявок;

· вскрытие конкурсных заявок;

· оценка конкурсных заявок;

· присуждение контракта;

· подписание контракта;

· извещение о результатах конкурса.

Состав тендерной документации:

· общие сведения об объеме и предмете торгов;

· техническую часть (проектную документацию) и коммерческую часть

тендерной документации;

· инструкции оферентам;

· форму заявки претендента на участие в торгах;

· условия и порядок проведения торгов;

· проект договора (контракта).

Различают следующие организационные формы закупок:

· прямые, в которых правовая

связь существует между двумя субъектами закупок; между ними заключается

соответствующий договор;

· посреднические, в которых лицо, осуществляющее проект, вступает в правовые отношения с

посредником, т. е. лицом, которое способствует обеспечению проекта необходимыми

ресурсами;

· биржевые, в которых члены биржи осуществляют биржевую торговлю: а) непосредственно

от своего имени и за свой счет; б) от имени клиента и за его счет; в) от своего

имени за счет клиента; г) от имени клиента за свой счет. Посетителями биржевых

торгов могут быть юридические и физические лица, не являющиеся членами биржи и

имеющие право на совершение биржевых сделок.

Основные требования к некоторым из вышеперечисленных шагов в цикле

закупок и поставок, характерные для рыночной экономики:

·

закупки

и поставки осуществляются на основе данных проектной документации;

·

графики

разрабатываются в увязке с общим планом проекта и учитывают длительность всех

его фаз;

·

план

должен охватывать весь проект в целом;

·

выбор

места закупок определяется на основе расчета стоимости вариантов;

·

в плане

определяются структуры и лица, ответственные за каждую позицию, подлежащую

поставке.

Выбор поставщиков осуществляется на основе изучения квалификационных

анкет, призванных осветить управленческие, технические, производственные и

финансовые возможности оферента. Окончательный выбор поставщиков осуществляется

в результате торгов.

Требования к порядку размещения заказов:

·

совместно

с проектной организацией разрабатываются мероприятия по стандартизации

(сокращению номенклатуры) закупок;

·

общие

заказы оформляются только на основе работ по сокращению номенклатуры закупок;

·

оценка

заявок и проведение торгов предшествуют заключению контрактов;

·

заключение

контрактов производится в результате дополнительных встреч и согласований с

победителями торгов по вопросам требований к перевозке и хранению грузов, а

также порядка платежей и премирования.

Контроль за поставками:

·

осуществляется

на основе специальных графиков, включающих плановые и фактические сроки и

объемы поставок;

·

организуется

по каждому из перечисленных выше видов поставок (оборудование, работы, местные

материалы, услуги);

·

основывается

на общем плане проекта;

·

все изменения вносятся в общий график проекта;

·

основывается

на стандартных формах отчетности.

Все перечисленные работы возглавляет служба руководителя проекта,

работающая в контакте со всеми предприятиями и организациями, обеспечивающими

проект ресурсами. В крупных проектах главный руководитель (главный менеджер)

проекта делегирует соответствующие полномочия специальному менеджеру по

поставкам (или даже специальной службе).

1. Что понимается под закупками в рамках управления материальными ресурсами

проекта?

2. Какова структура задач материально-технического обеспечения проектов?

3. Основной инструмент, регулирующий взаимоотношения в рамках закупок и

поставок по проекту?

4. Какова сущность торгов, и что может выступать в качестве предмета торгов

в проекте.

5. Перечислите виды подрядных торгов.

6. Каков порядок проведения торгов?

7. Назовите существующие формы организации закупок.

Цель темы: формирование у студентов теоретических знаний

в области управления поставками ресурсов проекта.

Задачи темы:

· определить типы товарных рынков продукции;

· изучить планирование поставок;

· выявить особенности поставок

материально-технических ресурсов.

Вопросы темы:

1.

Типы

товарных рынков.

2. Планирование поставок.

3. Поставки материально-технических ресурсов.

Можно выделить следующие

типы товарных рынков:

1. Рынки продукции, при

приобретении которой потребитель

руководствуется установленными стандартами, достаточно полно

характеризующими ее с точки зрения возможностей использования. К их числу

относятся рынки металлопродукции, топлива, химических материалов, цемента,

строительных материалов, универсального оборудования. Для этого типа рынков

определены следующие формы хозяйственных связей: торговля через товарные биржи

или специализированные посреднические организации различных типов (федеральные,

республиканские, региональные).

2. Рынки продукции, которую

потребитель может приобретать по образцам

или руководствуясь каталогами предприятий-изготовителей. Это – рынки

приборной продукции, инструмента, электрооборудования, изделий электронной и

радиопромышленности, торгового оборудования и т. д. Для данного типа рынков

наиболее естественным является широкое участие универсальных

оптово-посреднических организаций, фирм – «интеграторов» через промышленные

ярмарки, а для изделий, требующих наладки и технического обслуживания, – через

фирменную торговлю, специализированные оптово-сервисные фирмы.

3. Рынки продукции, реализуемой по индивидуальным заказам

потребителей. Это рынки уникального оборудования, прокатных станов, крупных

энергомашин, автоматических линий, химического оборудования и др. Для таких

рынков наиболее естественны прямые связи предприятий, фирменный принцип

организации торговли, наличие специализированных комплектующих организаций.

Независимо от характера

рынка, в состав услуг, оказываемых оптово-посредническими организациями, могут

входить:

·

приобретение

продукции для потребителей (подбор поставщиков, размещение заказов,

посредничество в заключении договоров на поставку, организация снабжения);

·

сбыт

продукции изготовителями (анализ спроса на продукцию и конъюнктуры рынка,

рекламы и другие маркетинговые услуги, формирование портфеля заказов,

посредничество в заключении договоров, организация сбыта);

·

предоставление

коммерческой информации, оптовая закупка продукции и продажа ее потребителям

или другим оптово-посредническим организациям.

Одной из наиболее

сложных является задача формирования системы обеспечения проекта материальными

ресурсами. Система обеспечения проекта ресурсами должна:

·

гарантировать

устойчивое обеспечение сырьем, материалами, комплектующими в объемах и

ассортименте, диктуемых потребителями проекта;

·

создавать

материальные условия для постепенной диверсификации номенклатуры продукции;

·

обеспечить

своевременный переход к выпуску новых, конкурентоспособных на мировом и российском

рынках видов продукции;

·

способствовать

снижению материалоемкости производства, в том числе за счет применения новых

технологий и материалов, сокращению уровня материальных запасов и

транспортно-заготовительных затрат;

·

обеспечить

поставку ресурсов в соответствии с проектной документацией и технологией

реализации проекта.

В современных условиях

поставки приобрели форму обмена товарами. Договор поставки товаров (контракт)

стал основополагающим документом, регламентирующим сроки, объемы и условия поставки.

Проект-менеджер становится ключевой фигурой, координирующей поставки в

интересах проекта в целом.

На этапе планирования

разрабатываются графики потребности и поставок материально-технических

ресурсов, которые являются основой для заключения договоров на поставку

ресурсов.

Проект договора на

организацию снабжения материальными ресурсами высылается предприятием снабжения

потребителю до начала периода, на который заключается договор. В последнем

указываются: наименование, количество, развернутая номенклатура продукции,

подлежащей поставке (по маркам, видам, профилям и др.). На поставку

оборудования и машин договор заключается на основании спецификации; качество,

комплектность, сортность продукции, подтверждаемая стандартами, техническими

условиями, номера которых указываются в договоре. Гарантийный срок на продукцию

также указывается в договоре; общий срок действия договора и сроки поставки

конструкций, строительных материалов (сроки поставки оборудования указываются в

заказной спецификации); конкретная (договорная) цена за единицу поставляемой

продукции; порядок и формы расчета; платежные, почтовые и отгрузочные реквизиты

поставщика и покупателя. Другие условия, которые должны быть предусмотрены в

соответствии с законодательством, и условия, которые поставщик и заказчик

признают необходимым предусмотреть в договоре поставки продукции или в

прилагаемых к нему особых условиях поставки (например, тары и упаковки).

В договоре

устанавливается также порядок отгрузки и ответственного хранения его узлов на

строительной площадке, а также обязанности потребителя по приемке,

складированию и своевременной оплате заказа.

Исходными данными для

календарного планирования ресурсного обеспечения проектов являются следующие

документы:

·

календарный

план производства строительно-монтажных работ на объектах (сетевые графики,

циклограмма);

·

календарный

план ввода объектов в эксплуатацию и задания по окончании этапов

строительно-монтажных работ;

·

годовой

план закупок ресурсов;

·

годовой

график поставки материалов от специализированных товарных организаций;

·

договоры

и спецификации;

·

нормативно-технологическая

документация по материально-техническому снабжению и комплектации;

·

информация

о ходе выполнения плана строительно-монтажных работ за период, предшествующий

планируемому;

·

информация

о ходе сдачи объектов в эксплуатацию и об окончании этапов строительных работ

за период, предшествующий планируемому;

·

информация

о выполнении заказов за период, предшествующий планируемому;

·

информация

о движении остатков строительных материалов;

·

производственно-технические

нормы расхода строительных материалов;

·

нормы

производственных запасов.

На основании календарной

заявки-графика и нормативно-технической документации определяется объектная

потребность в конструкциях, полуфабрикатах и материалах по этапам в

соответствии с их составом, указанным в технологических комплектах.

Рассчитанная объектная потребность – основа для разработки квартальных заказов

для проекта.

Товарные управления

предприятий-производителей или оптовых предприятий определяют форму поставок

материальных ресурсов – транзитная или с базы. Это решение зависит от объемов

поставок материалов, их видов, а также от ранее заключенных договоров.

Организация материального

обеспечения строительных проектов основана на системе производственно-технологической

комплектации. Эта система предполагает единство комплектного изготовления

конструкций и изделий, поставки и транспортирования всех материальных ресурсов

в соответствии с технологической последовательностью реализации проекта,

способствует наиболее рациональному и экономному использованию ресурсов.

На стадии разработки

проекта (планирования) создается модель технологической комплектации. В составе

планов проекта разрабатывается определенная унифицированная

нормативно-технологическая документация (УНТД) – комплекс документов, который

является нормативной базой производственно-технологической комплектации

проекта. Комплекты конструкций, изделий и материалов должны поставляться

одновременно и, как правило, в полной технологической готовности для

производственного потребления, в контейнерах и пакетах непосредственно в

рабочую зону проекта.

Основные преимущества

производственно-технологической комплектации состоят в том, что:

·

планирование,

организация и оперативное управление поставками материальных ресурсов

осуществляются в строгом соответствии с технологией и графиками строительства

каждого объекта, темпом работы хозрасчетных бригад;

·

схема

технологической комплектации объектов всеми материальными ресурсами создается

на стадии разработки (планирования) проекта, для чего в составе проекта

производства работ разрабатывается специальный комплекс документов

(унифицированная нормативно-технологическая документация;

·

планирование

комплектных поставок стройкам сборных кон струкций, изделий, деталей,

полуфабрикатов осуществляет ся на основе договоров с потребителями и в увязке с

плана ми выпуска этой продукции предприятиями-изготовителями, а также с учетом

оптимальной загрузки их мощностей;

·

централизованная

доставка комплектов материалов и изделий производится, как правило, в полной

технологической готовности к производственному потреблению в контейнерах и

пакетах непосредственно в рабочую зону объектов;

·

расчеты осуществляются только за комплектно

поставленные конструкции, изделия, детали и материалы (технологические и

поставочные комплекты) с обязательным участием комплектующих организаций; при

этом порядок расчетов за комплект предусматривает их взаимосвязь с расчетами за

готовую (товарную) строительную продукцию;

·

производственные

запасы материальных ресурсов строительно-монтажных организаций концентрируются

в организациях производственно-технологической комплектации; здесь создана

также рациональная схема управления ими;

·

система экономического

стимулирования предусматривает повышение заинтересованности всех организаций,

участвующих в производстве, комплектации, транспортировании и потреблении

материальных ресурсов, в достижении конечных результатов проекта.

Наряду с развитием производственно-строительной

комплектации через строительные организации значительное развитие получила

форма снабжения строек через территориально-посреднические предприятия по

заказам проектных команд заказчика.

Рис. 22. Схема взаимодействие подразделений УПТК с объектом строительства

по фазам проекта

Цифрами обозначены

процессы взаимодействия подразделений в логическом порядке.

1 – Отдел

комплектации занимается планированием материально-технического обеспечения по

проекту, планированием комплектного выпуска продукции;

2 – Основными

функциями оперативно-производственного отдела являются: организация

производственно-технологической комплектации, доставка технологических

комплектов в соответствии с графиками строительно-монтажных работ, организация

производства нетиповых и несерийных конструкций, контроль и учет движения

запасов материалов;

3а, 3б – задачи

отдела реализации материальных фондов состоят в организации рациональных связей

с заводами-поставщиками, в обеспечении проекта материалами и оборудованием;

4 –

планово-экономический отдел ведет технико-экономическое планирование,

осуществляет анализ производственно-хозяйственной деятельности, занимается

договорно-претензионной работой.

1. Какие типы товарных рынков существуют?

2. На основании, каких исходных данных

осуществляется планирование поставок?

3. В чем особенности поставок

материально-технических ресурсов?

4. Каково назначение УПТК, какие отделы

включает?

Цель темы: формирование у студентов теоретических знаний

и практических навыков в области управления запасами проекта.

Задачи темы:

· определить сущность категории запасов;

· изучить виды запасов;

· исследовать затраты на формирование и хранение

запасов;

· рассмотреть способы оптимизации размера

запаса;

· применить на практическом примере основную

модель управления запасами.

Вопросы темы:

1. Понятие «Запас» в управлении проектами.

2. Виды запасов.

3.

Затраты

на формирование и хранение запасов.

4. Оптимизация размера запаса.

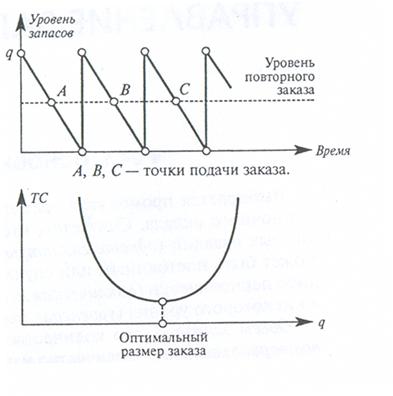

Вопросы управления

закупками и поставками взаимоувязаны с вопросами управления запасами ресурсов.

За решением вопросов «что нужно закупить», следуют решения: сколько нужно

приобрести (какими объемами и с какой частотой поставок), а в соответствии с

этим определяется – какой объем каждого ресурса необходимо иметь в виде

определенного запаса с целью:

·

минимизации

риска приостановки производственного процесса в связи с нехваткой ресурса для

производства работ;

·

обеспечения

ритмичного производства между моментами поставок ресурса.

Задача определения

регламента и объемов поставок и запасов относится к классу оптимизационных

задач управления ресурсами. В качестве целевой функции в управлении запасами

выступают суммарные затраты на содержание запасов, на складские операции,

потери от порчи при хранении и пр. Естественно, что такие затраты должны

минимизироваться. Управляемыми параметрами в этой задаче выступают объемы

запасов; частота, сроки и объемы их пополнения (поставок); степень готовности

ресурса, хранящегося в виде запаса.

Точка заказа, или пороговый запас –

минимальная величина запаса ресурса, при которой необходим новый заказ для

его пополнения, или момент времени, когда должен быть произведен заказ.

Страховой (резервный)

запас – минимальный

целесообразный запас ресурсов, предназначенный для бесперебойного снабжения

производства в случае нарушения хода поставок по сравнению с запланированным.

Резервный запас определяется путем оптимизационного расчета; при этом

принимаются во внимание условия поставок ресурсов, существенность (критичность)

ресурса для планомерного хода работ по проекту, наличие рисков поставок и пр.

Понятие запасы относится

не ко всем видам ресурсов. В самом общем виде запасы определяются как ресурсы,

хранящиеся на складах, и включают в себя:

·

товарно-материальные

запасы (сырье и материалы);

·

незавершенное

производство;

·

готовую

продукцию на складе.

Под управлением

запасами понимается контроль за состоянием запасов и принятие решений,

нацеленных на экономию времени и средств за счет минимизации затрат по

содержанию запасов, необходимых для эффективной реализации проекта.

Управление запасами

осложняется постоянно меняющейся обстановкой, в которой осуществляется

планирование закупок, поставок и формирование запасов ресурсов. Цель системы

управления запасами – обеспечение бесперебойного обеспечения процессов

выполнения работ по проекту в установленные сроки и запланированным качеством

при минимально возможных затратах на содержание запасов.

Целесообразное и

эффективное управление запасами позволяет:

·

уменьшить

производственные потери из-за дефицита материалов;

·

свести к

минимуму излишки запасов ресурсов, которые, по сути замораживают денежные

средства;

·

снизить

риск перебоев в запланированном ходе работ по проекту;

·

снизить

затраты на хранение товарно-материальных запасов.

Менеджеры команды

проекта, ответственные за поставки ресурсов, несут ответственность и за объемы

запасов, т. е. поддерживают баланс между входящими поставками ресурсов и

исходящими (распределяемыми) потоками ресурсов по работам проекта для

обеспечения бесперебойной реализации проекта в соответствии с запланированными

показателями.

В реальной практике

всегда наличествует элемент случайности и неопределенности; сроки и объемы

поставок могут колебаться. Для обеспечения запланированного хода работ по

проекту и осуществляется управление запасами. Эффективность управления запасами

тесно связана с эффективностью планирования закупок и поставок.

Из теории управления

запасами следует, что необходимость планирования формирования запасов зависит

от той роли запасов, которую они играют в распределении ресурсов по работам

проекта. Каждый из видов запасов выполняет определенные функции. Рассмотрим

наиболее часто встречающиеся виды запасов.

Транзитные запасы. Предполагается, что

определенные ресурсы для хранения транзитных запасов сырья с дальнейшим

распределением ресурсов с транспортировкой на небольшие расстояния. Для

снижения транзитных запасов применяются различные способы, включая местных

поставщиков, формирование мелких партий ресурсов.

Линейные запасы (запасы в пути). Формируется товарами,

находящимися в процессе перевозки, перемещения от поставщиков к потребителям

(на транспорте) или производства. Факторы, определяющие размер линейных

запасов: время перевозки; расстояние, на которое перевозятся грузы;

оптимальность хозяйственных связей между поставщиками и потребителями;

коэффициент звенности товародвижения в процессе обращения и др. Размер запасов

в большей степени зависит от времени перевозки и относительно – от времени

продвижения продукции. Например: когда происходит перегрузка с одного вида

транспорта на другой, обладающий большей скоростью, чем предыдущий (воздушный

транспорт в сравнении с морским), средний размер линейных запасов сокращается

наполовину.

Пример. Товары,

которые транспортируются в отдел производства или из мест производства в места

продажи.

Резервирование ресурсов в виде запаса. Такие запасы формируются

для снижения рисков снабжения. Способы снижения рисков включают использование

местных источников, сокращение времени поставок, сокращение затрат на

содержание запасов и пр. Оптимизация резервов запасов должна учитывать также

возможности повышения цен на ресурсы; при расчетах предусматривается выбор

между дополнительными расходами на содержание запаса и избежанием расходов,

связанных с закупками по повышенным ценам.

Запасы,

создаваемые в связи с ожиданием определенных событий отличаются от резервных

запасов тем, что будущие потребности известны и события определены: например,

сезонный завоз ресурсов в северные районы или объявленное повышение цен. Иногда

этот тип запасов называют предупредительные запасы, которые образуются,

чтобы избежать предсказуемых колебаний в поставках, производстве или вывозе.

Эти колебания влияют на качество и затраты.

Примеры:

1. Закуплено большое

количество сырья, поскольку ожидается рост цен или предвидится забастовка со

стороны поставщика.

2. Создание сезонных

запасов для удовлетворения ожидаемого пика спроса (рождественские украшения,

детские подарки).

Серийные запасы.

Образуются

вследствие округления в сторону большего, чем заказано, количества ресурсов, но

не превышающего определенного минимума размеров серии поставок. В подобном

случае средний размер серийных запасов равен половине размеров серии.

Пример. Поставщик поставляет

только кратное количество сырья, или склад выдает предприятию винты только

полными коробками, а не поштучно.

Циклические запасы.

Образуются

вследствие производства или ввоза товаров с определенной частотой в

определенные промежутки времени. Причина образования циклических запасов по

сравнению с серийными – непостоянное наполнение. При серийных запасах

ограничителем является количественный аспект, а при циклических – временной.

Пример. Транспорт,

обеспечивающий вывоз партии товаров от поставщика, прибывает каждую первую

неделю месяца или каждую пятницу, и за один подвоз потребность в определенном

виде товаров на всю следующую неделю обеспечивается полностью.

Запасы безопасности. Создаются, чтобы

избежать возможной неуверенности, связанной с гарантированностью подвоза,

производства и вывоза продукции. Чем больше неуверенность и чем длиннее период

реакции на заказ, тем выше должен быть уровень необходимых запасов

безопасности. Существующие статистические методы позволяют определить

оптимальный уровень запасов безопасности.

Другим важным моментом

при определении уровня необходимых запасов безопасности является желаемый

уровень обслуживания (обеспечения работ ресурсами). Уровень обслуживания

определяется необходимостью поставки ресурсов напрямую со склада.

Пример. Чтобы

быть независимым от надежности поставщика, на складе потребителя создаются

небольшие запасы, которые всегда имеются под рукой. Их размер зависит от

степени надежности поставок и качества поставляемого товара.

Содержание запасов

неминуемо влечет за собой расходы. Наиболее известные виды затрат на содержание

запасов: пространство, рента и стоимость риска. Затраты на формирование и

хранение запасов представляют собой расходы, связанные с: отвлечением оборотных

средств в запасы сырья, материалов и др.; текущим обслуживанием запасов, в том

числе издержки на проведение инвентаризаций, процентные ставки за банковский

кредит и т. п.; издержками хранения, изменяющимися в пределах 10-41% стоимости

запасов; стоимостью рисков.

Под пространством понимаются

расходы на амортизацию, содержание, отопление и т. д., занимаемого под запас

помещения (как, например, склад и место под запас, отведенное в отделе

производства).

Рента представляет собой

расход на вложенный в запас капитал.

Под стоимостью риска

подразумеваются последствия различных страховых случаев, а также оценка

стоимости риска в денежной форме (риск невостребования запасов, риск морального

износа запасов, риск превышения норм естественной убыли, риски потерь от

хищений, пожаров и т. п.). Стоимость этих рисков с той или иной степенью

точности выражается через расходы на страхование, через тарифы и ставки

страховых премий.

Невостребование запасов

может привести к некондиции, уничтожению и продаже по сниженным ценам.

Наличие определенных

видов запасов обусловливает эффективность управления материально-техническим

обеспечением проекта.

Так, положительный

аспект наличия большого размера запасов – обеспечение высокого уровня обслуживания.

Появляется возможность избежать проблем, связанных с временем поставок и других

помех, влияющих на эффективность реализации проекта. Отрицательные аспекты

наличия большого размера запасов – снижение уровня качества и увеличение

периода движения ресурсов, омертвление капитала, вложенного в ресурсы.

Теоретически должен

поддерживаться как можно более низкий уровень запасов ресурсов определенной

номенклатуры при условии сохранения высокого уровня обслуживания и оптимального

времени поставок с учетом множества дополнительных условий.

Система управления

запасами решает

следующие основные задачи:

·

контроль

и учет уровня запасов;

·

определение

размера резервного запаса для каждого ресурса, зависящего от необходимости

непрерывного обеспечения работ проекта;

·

расчет

оптимального размера заказа ресурса;

·

определение

интервала времени между заказами. Контроль уровня запасов ведется по

всем группам ресурсов и состоит в учете наличия ресурсов и отслеживания

момента, когда следует осуществить заказ очередной партии ресурсов.

Одним из наиболее

известных методов контроля уровня запасов является АВС-метод (7,8) – способ

учета и контроля за состоянием запасов, заключающийся в разбиении номенклатуры

ресурсов на три подмножества: А, В и С. Метод АВС-контроля товарно-материальных

запасов базируется на разделении запасов сырья и материалов на 3 категории – по

степени важности отдельных видов ресурсов в зависимости от их удельной

стоимости:

Категория А включает в

себя ограниченное количество наиболее ценных видов ресурсов, которые требуют

постоянного подробного учета и контроля (возможно, ежедневного). Для этих

ресурсов обязателен расчет оптимального размера заказа;

Категория В составлена

из тех видов товарно-материальных запасов, которые в меньшей степени важны для

проекта и которые оцениваются и проверяются при ежемесячной инвентаризации. Для

этой категории ресурсов, как и для категории А, приемлемы методики определения

оптимального размера заказа;

Категория С включает в

себя широкий ассортимент оставшихся малоценных видов ресурсов, закупаемых

обычно в большом количестве.

Из ABC-метода

вытекает, в частности, правило 20/80. Установлено, что в большинстве случаев

75% стоимости запасов охватывает около 10% наименований номенклатуры ресурсов

(подмножество А), 20% стоимости – соответственно 25% наименований (подмножество

В), 5% стоимости – 65% наименований (подмножество С). Во многих случаях

оказывается, что 20% наиболее потребляемых ресурсов составляют около 80%

стоимости запасов.

Основная модель

управления запасами

Предпосылки основной

модели:

1) Спрос равномерный и

постоянный.

2) Время поставки

постоянно.

3) Отсутствие запасов

недопустимо.

4) Каждый раз

заказывается постоянное количество – оптимальный размер заказа.

Объем заказа – это количество

заказываемых изделий.

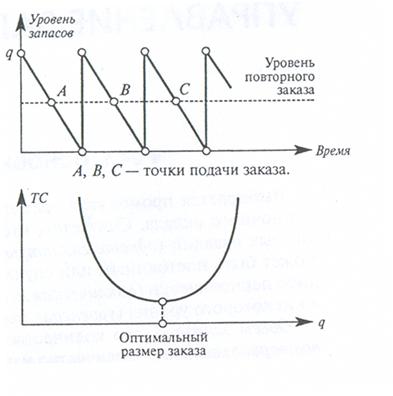

Уровень повторного

заказа – количество изделий на складе, при котором подается заказ на новые

изделия.

Рис. 23. Графическое

представление модели

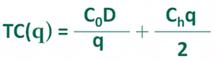

Оптимальный

размер заказа:

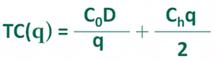

Где:

C0 - стоимость подачи заказа (накладные расходы,

связанные с реализацией заказа);

D - годовой спрос на изделия;

Ch - издержки хранения

одной единицы.

Общие

издержки хранения рассчитываются

по формуле:

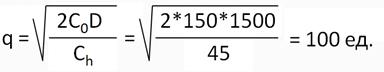

Пример применения

основной модели управления запасами.

Дано:

Годовой

спрос D= 1500 единиц,

Стоимость

подачи заказа C0 = 150 рулей/заказ,

Издержки

хранения одной единицы Ch = 45 рублей/год,

Время

доставки 6 дней,

1 год =

300 рабочих

дней.

Найти:

— Оптимальный размер

заказа,

— Издержки,

— Уровень повторного

заказа,

— Число циклов (заказов)

за год,

— Расстояние между циклами

(заказами).

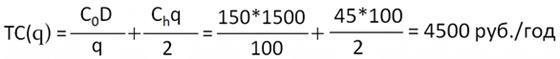

Решение:

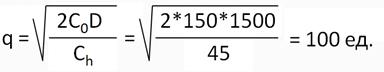

Оптимальный

размер заказа:

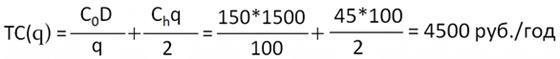

Издержки:

За 300 рабочих

дней реализуется 1500 единиц, за 6 дней доставки - х

единиц. 300/6=1500/х. Отсюда х=1500*6/300 = 30 единиц. Каждый

раз, когда на складе остается 30 единиц, подается заказ на 100 единиц.

Годовой спрос D = 1500 единиц, каждый раз

заказывается q= 100 единиц. Поэтому всего за

год будет подано D/q=1500/100

= 15 заказов.

Говорят, что за год пройдет 15 циклов. Расстояние между циклами 1/(D/q)=q/D=100/1500=1/15

лет = 300*(1/15)= 20 рабочих

дней.

Ответ:

— Оптимальный размер

заказа – 100 единиц,

— Издержки – 4500

руб./год,

— Уровень повторного

заказа – 30 единиц,

— Число циклов (заказов)

за год – 15 циклов,

— Расстояние между циклами

(заказами) – 20 рабочих дней.

1. Что понимается под запасом?

2. Какие виды запасов существуют?

3. Какие основные статьи расходов выделяют на

формирование и хранение запасов?

4. Что понимается под стоимостью риска?

5. Какой из методов использует для контроля уровня запасов?

6. Каковы предпосылки для использования основной

модели управления запасами?

Цель темы: формирование у студентов теоретических знаний

в области управления материально-техническим обеспечением проекта.

Задачи темы:

· изучить основные понятия темы;

· исследовать концепцию логистики в управлении

проектами.

Вопросы темы:

1. Основные понятия темы.

2. Концепция логистики в управлении проектами.

Вопрос 1. Основные

понятия темы.

В последние годы в

практике материально-технического обеспечения проектов стали использоваться

новые методы и технологии, базирующиеся на концепции логистики.

Понятие логистики

многогранно. В самом общем виде она определяется как наука управления

(планирования, организации, контроля) движением материальных и связанных с ними

информационных и финансовых потоков от первичного источника до конечного

потребителя.

Логистика в сфере

материально-технического обеспечения понимается как наука о:

·

рациональной

организации производства и распределения, которая комплексно изучает снабжение,

сбыт и распределение средств производства;

·

совокупности

различных видов деятельности в целях получения необходимого количества

продукции в установленное время и заранее установленном месте, в котором

сложилась потребность в этой продукции;

·

взаимодействии

всех элементов производственно-транспортных систем – от производства до

потребления;

·

управлении

процессом физического распределения продукции в пространстве и времени;

·

взаимосвязях

и взаимодействии снабжения со сбытом и транспортом;

·

интеграции

производственного и перевозочного процессов, включая все транспортные,

погрузочно-разгрузочные и другие операции, затребованные клиентурой, и их

необходимым информационным обеспечением;

·

планировании, управлении и контроле

поступающего на предприятие, обрабатываемого там и покидающего это предприятие

материального потока и соответствующего ему информационного потока;

·

планировании, управлении и контроле

материальных, информационных, людских и энергетических потоков;

·

физического

распределении материальных ресурсов, техническом, технологическом,

организационном и информационном обеспечении данного процесса.

Целью логистики является

удовлетворение потребностей потребителей на основе оптимального управления

материальными потоками, для чего в логистике организуются информационные

потоки.

Материальный поток –

продукция, рассматриваемая

в процессе приложения к ней различных логистических операций (транспортировка,

складирование и т. п.) и отнесенная к временному интервалу.

Наиболее часто

встречающимися логистическими операциями с материальными потоками

являются складирование, Транспортировка, комплектация, погрузка, разгрузка

транспортных средств и т. д. К. логистическим операциям с информационными

потоками, соответствующими материальным потокам, могут быть отнесены также

сбор, хранение и обработка данных.

Таким образом,

материальные потоки образуются в результате транспортировки, складирования,

выполнения операций с сырьем, полуфабрикатами, готовыми изделиями, начиная от

первичного источника вплоть до конечного потребителя.

Информационный поток – совокупность

циркулирующих в логистической системе, а также между логистической системой и

внешней средой, сообщений, необходимых для управления и контроля логистических

операций.

Информационный поток

соответствует потоку материальному и может существовать в виде, например,

бумажного или электронного документа. Информационные потоки характеризуются

источником возникновения, направлением движения потока, скоростью передачи и

приема, интенсивностью.

Основная цель

логистической системы – доставка ресурсов в нужном количестве и ассортименте и

в максимально возможной степени готовых к потреблению в нужное место при

заданном уровне логистических издержек.

Логистические издержки –

затраты

на выполнение логистических операций (складирование, транспортировка, сбор,

хранение и передача данных о заказах, запасах, поставках и т. п.).

Среди функций

логистики можно выделить производственные, связанные с непосредственным

выполнением производственных процессов, и управленческие, связанные со сбором

информации и принятием решений по материально-техническому обеспечению проекта.

Производственные функции

в своей

совокупности характеризуют особенности того или иного производства и

обслуживающих его материальных систем (транспортной, складской, торговой и т.

д.), а также – что особенно важно – нужды потребителя. К основным

производственным функциям логистики относятся снабжение (закупки), производство

и сбыт (изучение спроса, транспортировка, сбыт готовой продукции, торговля,

распределение, услуги заказчикам, страхование, кредитование и платежные функции

и т. п.).