Интернет-курс по дисциплине

«Теоретические основы товароведения»

Кафедра Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе

Котенко А.Л.

Интернет-курс по дисциплине

«Теоретические основы товароведения»

Содержание

Тема 1. Предмет и задачи товароведения. Классификация, кодирование товаров

Вопрос 1. Предмет и задачи товароведения.

Вопрос 2. Классификация товаров.

Тема 2. Формирование ассортимента и управление им в ритейле

Вопрос 1. Ассортимент, его основные характеристики.

Вопрос 2. Ассортиментная матрица.

Вопрос 3. Ассортиментная политика. Управление ассортиментом.

Тема 3. Потребительская ценность и свойства товаров

Вопрос 1. Понятие о потребительских свойствах товаров и их классификация.

Вопрос 2. Количественные характеристики товаров.

Вопрос 3. Физические свойства товаров.

Вопрос 4. Химические свойства товаров.

Вопрос 5. Биологические свойства продукции.

Тема 4. Пищевая ценность продовольственных товаров

Вопрос 1. Химический состав продовольственных товаров.

Вопрос 2. Пищевая ценность продовольственных товаров.

Вопрос 3. Хранение и консервирование.

Тема 5. Качество товаров. Фальсификация. Управление качеством

Вопрос 1. Методы определения качества.

Вопрос 2. Фальсификация товаров и ее последствия.

Вопрос 3. Управление качеством на торговом предприятии.

Тема 6. Дефекты товаров и товарные потери.

Вопрос 1. Дефекты товаров: понятие, классификация, диагностика.

Вопрос 2. Потери товаров при хранении и реализации.

Вопрос 3. Обязанности продавца и покупателя.

Тема 7. Экспертиза, стандартизация и сертификация товаров

Вопрос 1. Оценка и экспертиза товаров.

Вопрос 2. Стандартизация и сертификация продукции.

Тема 8. Информационное обеспечение товароведения и товарно-марочная политика предприятий ритейла

Вопрос 1. Информационное обеспечение товароведения.

Вопрос 2. Товарно-марочная политика.

Вы приступаете к изучению дисциплины «Теоретические основы товароведения». Товар – это точка, в которой соединяются практика и теория, наука и повседневность, производство и маркетинг.

Товароведение базируется на физике, химии, биологии. В то же время это прикладная экономическая дисциплина, важный элемент подготовки специалистов любой сферы. Является предпосылкой маркетинга. Целесообразность и рентабельность производственных, торговых предприятий определяются разработкой, производством, покупкой и продажей качественных, конкурентоспособных товаров. Таким образом, товар и знания о нем лежат в основе экономического уклада общества.

В процессе изучения курса вы узнаете о системе, лежащей в основе производства и потребления современного социума. О принципах, нормах и правилах по которым каждый день создаются и движутся огромные потоки товаров во всем мире.

Надеемся, что знакомство с товароведением станет для вас очередным важным шагом на пути к объективному и всестороннему восприятию жизни и бизнеса.

Желаем удачи!

Вопросы темы:

1. Предмет и задачи товароведения.

2. Классификация товаров.

3. Кодирование.

Изучив материал занятия, вы сможете:

· определять цель и задачи товароведения;

· понимать отношения, возникающие на всех этапах товародвижения;

· оперировать в практической деятельности базовыми принципами товароведения;

· ориентироваться в общем ассортименте товаров;

· классифицировать товары, разделять их на группы по систематическим признакам;

· оценивать состояние ассортимента;

· проводить расчет основных характеристик ассортимента;

· понять принципы управления ассортиментом торговых предприятий.

Основные понятия:

· продукт;

· товар;

· товароведение;

· маркетинг-микс «4P»;

· классификация;

· кодирование.

Под продуктом понимается все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования или потребления с целью удовлетворения определенных потребностей.

|

Продукт – это все, что может удовлетворить какие-нибудь потребности (физические предметы, услуги, люди, предприятия, виды деятельности, идеи). Как только продукту назначена цена, и он поступил на рынок, он становится товаром. Поэтому термин «товар» используется наравне с термином «продукт». |

C точки зрения конечного применения выделяют три главных типа продукта: потребительские товары, продукция производственно-технического назначения (промышленные товары) и услуги. Рассмотрим первые два типа.

Потребительские товары – товары, купленные конечными потребителями для личного (семейного) потребления. На основе покупательских привычек потребителей потребительские товары классифицируются на товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса и товары пассивного спроса.

Товары повседневного спроса – потребительские товары и услуги, которые покупаются обычно часто, без раздумий, с минимальным сравнением с другими товарами. Товары повседневного спроса можно дополнительно классифицировать на:

· основные товары – товары, покупаемые потребителями регулярно, например зубная паста;

· товары импульсивной покупки – товары, доступные для покупки во многих местах и приобретаемые без предварительного планирования и поисков на основе внезапно возникшего желания. Например, жевательная резинка, сладости, которые можно купить у кассы при оплате покупок;

· экстренные товары – товары, приобретаемые при возникновении острой нужды в них, например зонтик, покупаемый во время ливня.

Товары предварительного выбора – потребительские товары, которые покупатель в процессе выбора и покупки сравнивает между собой по показателям пригодности, цены, качества и внешнего оформления.

Товары особого спроса – потребительские товары с уникальными характеристиками или марками, ради которых значительные группы покупателей готовы затратить дополнительные усилия. Например, автомобили особых марок, особая видеокамера.

Товары пассивного спроса – потребительские товары, о приобретении которых покупатель обычно не думает, независимо от того, знает он или не знает об их существовании. Например, страхование жизни, товары-новинки. Реализация товаров пассивного спроса требует значительных маркетинговых усилий.

Потребительские товары, кроме того, классифицируются на товары кратковременного и длительного пользования.

Товары кратковременного пользования – потребительские товары, которые обычно потребляются за один или несколько циклов использования, например пиво, мыло, соль.

Товары длительного пользования – потребительские товары, которые обычно используются в течение достаточно длительного времени, выдерживая многократное применение, например холодильники, автомобили, мебель.

Товары производственно-технического назначения – приобретаемые частными лицами и организациями для дальнейшей их переработки или применения в бизнесе. Они классифицируются на три группы: материалы и детали, полностью используемые в производстве; капитальное оборудование, входящее в готовый продукт частично, и вспомогательные материалы и услуги, не входящие в изготовленный продукт.

|

Товар – это объект купли-продажи и средство удовлетворения потребностей потребителей. |

Товар – сложное понятие и не менее сложный материальный объект, обладающий определенными потребительскими свойствами. Поэтому он составляет объект особой науки и учебной дисциплины – товароведения.

Товароведение – наука и учебная дисциплина об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их потребительную ценность, и факторах обеспечения этих характеристик.

Потребительские свойства товара – это свойства, которые обуславливают его полезность в процессе эксплуатации и потребления.

Предметом товароведения являются потребительные ценности товаров, а также методы их познания и обеспечения. Рассматривая продукт, следует помнить, что потребитель приобретает не продукт, а те блага, которые ему может предоставить этот продукт. Конечно, характеристики продукта очень важны, но, скорее, как средство предоставления потребителю определенных благ. Только потребительная ценность делает продукцию товаром, так как обладает способностью удовлетворять конкретные потребности человека.

Таким образом, товароведение исследует первую и главную составляющую комплекса маркетинга, маркетинг-микса «4P – Product».

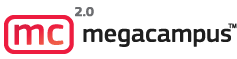

Комплекс маркетинга в его каноническом виде («4P») включает 4 составляющих (рис. 1):

Продукт (Product) – это набор изделий и услуг, которые фирма предлагает целевому рынку.

Цена (Price) – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара.

Дистрибуция, каналы сбыта (Place) – всевозможная деятельность, благодаря которой товар становится доступным для целевых потребителей.

Продвижение (Promotion) – всевозможная деятельность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению целевых потребителей покупать его.

Товароведение в ритейле – взаимопроникающий комплекс двух основных составляющих экономической системы – продукта и его распространения, дистрибуции.

Рис. 1. Комплекс маркетинга «4P»

Цель товароведения – изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его потребительную стоимость, а также их изменений на всех этапах товародвижения.

Принципы товароведения:

· безопасность;

· эффективность;

· систематизация;

· соответствие;

· совместимость.

1. Безопасность – это отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и имущества потребителей при эксплуатации или потреблении товаров. Является обязательным требованием и должна регулироваться техническими регламентами.

Безопасность – важнейшее свойство качества, которым должны обладать все потребительские товары. В отличие от других потребительских свойств, ухудшение или утрата которых приводит к потерям функционального или социального назначения, превышение допустимого уровня показателей безопасности переводит продукцию в категорию опасной. Опасная продукция подлежит уничтожению.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» различают:

· безопасность излучений;

· биологическую безопасность;

· взрывобезопасность;

· механическую безопасность;

· пожарную безопасность;

· термическую безопасность;

· химическую безопасность;

· электрическую безопасность;

· ядерную и радиационную безопасности.

Общие требования к безопасности товаров связаны с химической, радиационной и биологической безопасностью. Требования по остальным видам безопасности по отношению к товарам следует отнести к специфичным.

Рис. 2. Требования к безопасности разных видов

Химическая безопасность особенно важна для непродовольственных товаров, непосредственно контактирующих с пищей (посуда, упаковка) или незащищенными частями тела человека (одежда, обувь, детские игрушки, синтетические моющие средства, парфюмерно-косметические товары), а также выделяющих при эксплуатации вредные вещества (транспортные средства с бензиновым двигателем, газовые плиты, мебель, изготовленная из древесностружечных плит и покрытая фенолсодержащими лаками, линолеум, облицовочные, отделочные материалы и др.). Опасные вещества, выделяемые из непродовольственных товаров, могут попадать в организм человека через кожу или дыхательные пути и вызывать отравления, аллергию, нарушения обмена веществ, сна, появление расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем, боли и другие симптомы.

2. Эффективность – принцип, заключающийся в достижении наиболее оптимального результата при производстве, упаковке, хранении, реализации и эксплуатации товаров.

Данный принцип имеет значение при формировании ассортимента, а также обеспечении качества и количества товаров на разных этапах товародвижения. Это достигается комплексным подходом, основанным на выборе таких методов и средств, которые обеспечивают наилучшие конечные результаты при минимальных затратах. Так, эффективность упаковки или хранения определяется количеством сохраненных товаров надлежащего качества и затратами на эти процессы.

3. Совместимость – принцип, определяемый пригодностью товаров, процессов или услуг к совместному использованию, не вызывающему нежелательных взаимодействий.

Совместимость товаров принимается во внимание при формировании ассортимента, размещении их на хранение, выборе упаковки, а также оптимального режима. Совместимость деталей, комплектующих изделие при монтаже, наладке и эксплуатации – непременное условие сохранения их качества у потребителя.

4. Взаимозаменяемость – принцип, определяемый пригодностью одного товара, процесса или услуги для использования вместо другого товара, процесса или услуги в целях выполнения одних и тех же требований.

Взаимозаменяемость товаров обусловливает конкуренцию между ними и в то же время позволяет удовлетворять аналогичные потребности различными товарами. Чем ближе характеристики отдельных товаров, тем больше они пригодны к взаимозаменяемому использованию. Способность товара или отдельных комплектующих его изделий быть использованными вместо другого для выполнения тех же требований играет важную роль при формировании ассортимента взаимозаменяемых товаров.

5. Систематизация – принцип, заключающийся в установлении определенной последовательности однородных, взаимосвязанных товаров, процессов или услуг.

Системный подход позволяет увидеть товар, его товароведные характеристики, процессы по обеспечению качества и количества как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи.

6. Соответствие – принцип, заключающийся в соблюдении установленных требований. При этом характеристики товаров или процессов производства, транспортирования, хранения, реализации и эксплуатации должны соответствовать регламентируемым требованиям нормативных документов или запросам потребителей.

В товароведении данный принцип играет решающую роль при управлении ассортиментом, оценке качества, обеспечении условий и сроков перевозки, хранения и реализации, а также при выборе упаковки. На этом принципе базируется определение градаций качества, выявление дефектов и прогнозирование сохраняемости товаров.

Задачи товароведения:

· определение характеристик, составляющих потребительную ценность;

· установление принципов и методов товароведения;

· систематизация множества товаров;

· изучение ассортимента для анализа ассортиментной политики;

· определение номенклатуры потребительских свойств, показателей товаров;

· выявление градаций качества и дефектов товаров, товарных потерь и причин их возникновения и мер по предупреждению реализации некачественных товаров;

· информационное обеспечение товародвижения;

· обеспечение качества и количества товаров.

|

Классификация товаров необходима для автоматизации учета и обработки информации о продукции в различных сферах деятельности, для изучения потребительских свойств и качества товаров, а также при планировании масштабов деятельности и составлении прейскурантов, каталогов. |

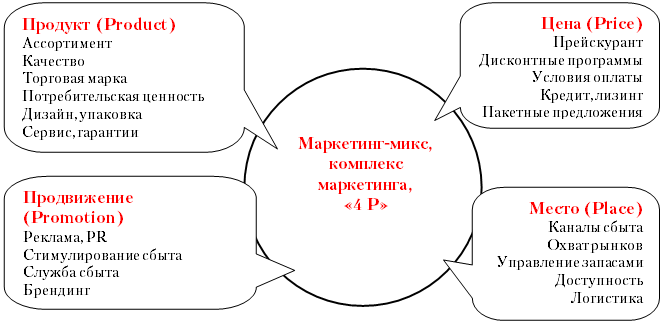

В основу классификации могут быть положены различные признаки: происхождение товаров, их химический состав, назначение и т.д. В связи с этим существуют различные классификации товаров, однако ни одна из них не является общепринятой (см. рис. 3).

Рис. 3. Признаки классификации

Все классификационные системы товаров народного потребления образуются из отдельных взаимно подчиненных при иерархическом методе группировок (последовательная группировка); независимых группировок при фасетном методе (параллельная группировка); при сочетании двух методов образуется параллельно-последовательная группировка.

В качестве примера на рисунке 4 изображена иерархическая система классификации клеев.

Клеи классифицируют на:

· природные (1);

· синтетические (2).

Природные клеи (1) подразделяют на:

· растительные (1.1);

· животные (1.2);

· минеральные (1.3).

Рис. 4. Классификация на примере клеев

В свою очередь, природные клеи животного происхождения (1.2) подразделяют на коллагеновые (1.2.1), казеиновые (1.2.2) и альбуминовые (1.2.3).

К коллагеновым клеям (1.2.1) относятся мездровый (1.2.1.1) и костный (1.2.1.2) клеи и т.д.

Торговая классификация призвана способствовать совершенствованию оперативной и маркетинговой деятельности в торговле, совершенствованию учета, планирования, рационального размещения товаров в сферах торгового обращения и потребления.

Все непродовольственные товары делят на группы:

1. товары из пластических масс;

2. товары бытовой химии;

3. стеклянные товары;

4. керамические товары;

5. строительные товары и материалы;

6. металлохозяйственные товары;

7. мебельные товары;

8. электротовары и бытовые машины;

9. текстильные товары;

10. швейные товары;

11. трикотажные товары;

12. ковры и ковровые товары;

13. обувные товары;

14. пушно-меховые товары;

15. галантерея;

16. парфюмерно-косметические товары;

17. ювелирные товары и часы;

18. товары культурно-бытового назначения (бумажно-беловые, игрушки, канцелярские товары, музыкальные товары, фото- и кинотовары, спортивные товары, радиоэлектронная аппаратура);

19. книги и другая полиграфическая продукция.

Все продовольственные товары делят на группы:

1. зерномучные;

2. плодоовощные товары и грибы;

3. крахмалопродукты;

4. сахар, мед, кондитерские товары;

5. вкусовые;

6. пищевые жиры;

7. молочные товары;

8. яичные;

9. мясные;

10. рыбные товары;

11. пищевые концентраты.

В пределах группы товары в зависимости от сырья, технологии производства, качества и других признаков делят на виды, разновидности, сорта, а иногда на более мелкие классификационные группы (номера, марки и др.).

В торговой классификации предусматривается деление товаров по потребительским комплексам («Товары для детей», «Одежда», «Товары для строительства» и т.п.).

|

Кодирование – образование и присвоение кода классификационной группировке и/или объекту классификации. |

Цель – систематизация объектов путем их идентификации и ранжирования. Каждому товару присваивается условное обозначение (код), по которому его можно найти и распознать среди множества других.

Для автоматизированного учета товаров и объектов применяется система штрихового кодирования. Штриховой код разработан Европейской ассоциацией товарной нумерации EAN (рис. 5). Существуют 8- и 13-разрядные коды, представляющие сочетание штрихов и пробелов разной ширины.

Система штрихового кодирования позволяет совершенствовать учет, транспортировку и хранение всей номенклатуры материалов, устанавливать страну-изготовителя, вид продукции и контролировать возможные злоупотребления. Использование штрихового кодирования облегчает использование автоматизированной системы учета.

Рис. 5. Структура кода EAN 13

QR-код (quick response – быстрый отклик) – матричный код (двухмерный штрихкод). Позволяет хранить гораздо больше информации, чем привычный штрихкод. Кроме того, позволяет прочитать зашифрованную в коде информацию даже при частичном повреждении бар-кода. В одном бар-коде помещается не менее: цифр – 7089; цифр и букв – 4296; двоичных кодов – 2953 байт; иероглифов – 1817 (рис. 6).

Рис. 6. QR-код

Основные выводы:

1. Товароведение изучает товар как основную составляющую экономических отношений во всей совокупности его потребительских свойств. Базируется на шести основных принципах, соблюдение которых позволяет достигать оптимального соотношения удовлетворения производителя и потребителя.

2. Для удобства и простоты все товары принято делить на группы – это называется классификацией. Признаки деления могут выбираться разные в зависимости от стоящих задач и удобства.

3. Информация о товаре записывается в виде определенных кодов – они позволяют быстро и точно получать данные о продуктах. Кодирование зависит от уровня технического развития общества и постоянно совершенствуется.

1. Дайте определения основополагающих терминов дисциплины: »товароведение», »продукт», «товар».

2. Перечислите и раскройте основные принципы товароведения.

3. Раскройте особенности и содержание классификации товаров.

4. Как осуществляется классификация товаров?

5. Что такое кодирование и зачем оно нужно?

6. Какие виды кодов вы знаете? Какую информацию они несут?

Вопросы темы:

1. Ассортимент, его основные характеристики.

2. Ассортиментная матрица.

3. Ассортиментная политика. Управление ассортиментом.

Изучив материал занятия, вы сможете:

· ориентироваться в общем ассортименте товаров;

· классифицировать товары, разделять их на группы по систематическим признакам;

· оценивать состояние ассортимента, рассчитывать его основные характеристики;

· понять принципы управления ассортиментом предприятий сферы ритейла.

Основные понятия:

· ассортимент;

· ассортиментная матрица;

· ассортиментный минимум;

· ассортиментная политика;

· ABC-анализ.

Одной из важнейших характеристик товара является ассортиментная, которая определяет принципиальные различия между товарами разных видов и наименований.

|

Ассортимент – определенная совокупность или перечень товаров различных видов, сортов, объединенных по какому-либо признаку (по назначению, сырью и материалам и т.д.). |

С экономической точки зрения ассортимент – это один из важнейших факторов, определяющих степень сбалансированности спроса и предложения конкретных изделий.

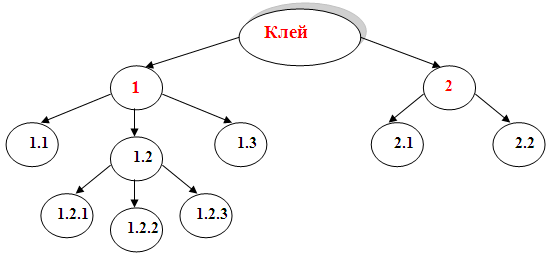

Товарный ассортимент состоит из:

· товарных групп;

· товарных категорий;

· товарных линий;

· товарных единиц.

Рис. 7. Структура ассортимента

Товарная группа – совокупность товаров и их видов, сгруппированных по определенному сочетанию, важнейшим из которых является схожее назначение товаров.

Товарная категория – совокупность однородных товаров, находящихся внутри товарной группы.

Товарная линия (линейка) – совокупность товаров, предназначенных одним и тем же клиентам или реализуемых через одни и те же каналы сбыта, или имеющих одинаковый ценовой диапазон.

Товарная единица – разновидность товара, продаваемая дистрибьютором и отличающаяся по одной или нескольким характеристикам по сравнению с другими товарами, предоставляемыми им же.

В зависимости от широты охвата товара различают:

· простой;

· сложный;

· развернутый;

· укрупненный;

· сопутствующий;

· смешанный ассортимент.

По степени удовлетворения потребностей различают рациональный и оптимальный ассортимент.

Рациональный ассортимент – это набор товаров, который обеспечивает достаточную степень удовлетворенности потребителей и достижение целей организации.

Критерии оценки рационального ассортимента у потребителей, продавцов и изготовителей неодинаковы. Для потребителей такими критериями являются степень удовлетворенности набором необходимых товаров, возможность приобрести нужные товары в одном месте, достаточность широты и глубины ассортимента. Для изготовителей и продавцов более важны такие критерии, как рентабельность, возможность своевременной и бесперебойной доставки товаров, объемы продаж в определенные периоды, соответствие набора товаров материально-технической базе производства, хранения и реализации.

Оптимальный ассортимент – это набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным эффектом для потребителя или организации при рациональных затратах на их приобретение и потребление (реализацию).

Критерием для отнесения товаров к оптимальному ассортименту может служить коэффициент оптимальности (Коп), который рассчитывается по формуле:

Коп = Эп / З ∙ 100 % ,

где

Эп – полезный эффект от приобретения и потребления товара при использовании его потребителем по назначению, руб.;

З – затраты на проектирование, разработку, производство, реализацию, руб.

Для характеристики сбалансированности спроса и предложения пользуются такими обобщающими показателями рациональности ассортимента, как широта, полнота, структура и устойчивость.

Широта ассортимента – количество групп, видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп

Полнота ассортимента – это число разновидностей товара внутри вида. Она характеризуется коэффициентом полноты ассортимента – отношением (%) числа разновидностей товаров, фактически находящихся в продаже, к числу разновидностей, предусмотренному ассортиментным минимумом (прейскурантом, спецификацией). Например, ассортиментным минимумом предусмотрено наличие 8 разновидностей сыров, а фактически в продажу поступило лишь 5. Тогда полнота ассортимента составляет:

5 / 8 ∙ 100 = 62,5 %

Для определения рациональности ассортимента важную роль играет структура ассортимента: удельный вес товарных групп, подгрупп, видов и разновидностей товаров в общем товарообороте. Структуру ассортимента можно считать рациональной, если она в наибольшей степени соответствует спросу потребителей.

Устойчивость ассортимента – это колебания его широты и полноты в течение того времени, когда товары определенных видов, разновидностей и наименований находятся в реализации.

Новизна (обновление) ассортимента – способность набора товаров удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров.

Новизна характеризуется действительным обновлением – количеством новых товаров в общем перечне и степенью обновления.

Степень обновления ассортимента характеризуется удельным весом долей новых изделий в общем объеме товаров, поступивших в продажу. Например, если магазин имеет в реализации 15 видов обуви, из них 6 видов – новые, то степень обновления составит:

6 / 15 ∙ 100 = 40 %

Гармоничность ассортимента – свойство набора товаров разных групп, характеризующее степень их близости по обеспечению рационального товародвижения, реализации и/или использования.

Таким образом, показатели рациональности ассортимента товаров имеют важное социально-экономическое значение. С их помощью определяется полнота удовлетворения потребительского спроса, оптимальность ассортимента, качество торгового обслуживания субъектов рынка. Вместе с тем оптимальность ассортимента обеспечивает экономию трудовых и материальных ресурсов, повышение эффективности производства.

|

Ассортиментная матрица – это документ, содержащий полный перечень всех товарных позиций, предлагаемых к продаже в магазине с учетом требований ассортиментной политики, особенностей выбранного формата магазина и его местоположения. Построение ассортиментной матрицы является неотъемлемым элементом ассортиментной политики магазина независимо от его организационной структуры управления. |

Ассортиментный минимум – перечень товарных позиций, которые должны постоянно присутствовать в конкретном магазине (или во всех магазинах сети) в любой период времени независимо от сезона. Это – ядро ассортимента, его основа. Он справедлив для всех магазинов сети. Товары, входящие в ассортиментный минимум, должны контролироваться категорийными менеджерами постоянно. Наличие дефицита по этим товарам недопустимо.

Построение ассортиментной матрицы предполагает выполнение последовательных этапов:

1. Определение формата магазина, концепции его развития и особенностей позиционирования. Выбор формата магазина зависит от следующих факторов:

· площади магазина;

· местоположения торговой точки (в центре города, в спальном районе или на окраине, в пешеходной доступности от основных конкурентов или нет; на пересечении транспортных путей или вдали от оживленных магистралей и т.д.);

· наличия и объема располагаемых финансовых ресурсов (собственные или кредитные ресурсы);

· особенностей социально-экономического развития региона или города (город с развитой инфраструктурой или слаборазвитый населенный пункт; столица региона или районный центр и т.д.) и др.

В результате анализа данных факторов определяется формат магазина: магазин самообслуживания или магазин «через прилавок», универсальный или специализированный магазин, дискаунт-центр или бутик и т.д.

Особенности позиционирования магазина можно рассмотреть на следующем примере. Сеть супермаркетов «Магнит» позиционирует себя как сеть магазинов-дисконтеров, предлагающих довольно широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Сеть ориентирована на сегмент низко- и среднедоходных покупателей. Основными посылами для покупателей являются доступная цена, необходимые товары, расположение рядом с домом. Одновременно позиционирование в качестве дисконтера предполагает, что магазин не обещает своим покупателям глубокого ассортимента и наличия в ассортименте эксклюзивных товаров. Аналогичным образом позиционируют себя такие сети, как «Пятерочка», «Дикси» и др.

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса», напротив, позиционирует себя как торговая сеть, предлагающая уникальный ассортимент, изысканный стиль и высокий уровень обслуживания. Данная торговая сеть ориентируется на средне- и высокодоходных покупателей, предъявляющих более взыскательные требования.

Таким образом, построение ассортиментной матрицы и закупка в соответствии с ней товаров должны начинаться только после определения общей стратегии развития магазина и особенностей его позиционирования в сознании потребителей.

2. Исследование потребительского спроса и осуществление сегментирования потребителей.

Сегментирование означает разбиение покупателей на группы с однородными характеристиками и одинаковой реакцией на маркетинговые усилия (рекламные кампании, ценовые скидки, дегустации, розыгрыши и др.). При этом потребители могут сегментироваться по таким признакам, как пол, возраст, уровень дохода, район проживания, мотивы совершения покупок и т.д. Основная цель сегментирования заключается в определении того, кто является основным покупателем компании, каковы его характеристики, потребности, ожидания и особенности поведения.

Результатом сегментирования должен явиться выбор целевого сегмента (или целевых сегментов), то есть сегмента, на который магазин будет ориентировать свою деятельность в первую очередь.

3. Сравнительный анализ ассортиментной политики конкурентов. Для анализа необходимо:

· определить, кто является основным конкурентом магазина (3–5 конкурентов);

· оценить, какими достоинствами и недостатками отличается торговый ассортимент каждого из конкурентов;

· сравнить уровень цен на схожие товарные категории;

· изучить, какие дополнительные услуги предлагают конкуренты;

· оценить, какие конкуренты могут появиться на рынке в ближайшее время, а также в средне- и долгосрочной перспективе.

4. Определение групп товаров, которые предполагается продавать в магазине, и уровня цен на них (ниже среднерыночного, на уровне среднерыночного, выше среднерыночного).

Структура ассортимента выбирается на основании потребительских предпочтений, то есть вы должны включить в ассортимент товары, которые ожидает увидеть ваш целевой потребитель в магазине.

5. Углубление товарного ассортимента, то есть выделение в каждой товарной категории подкатегорий, а в каждой подкатегории – товарных позиций.

Наличие данного этапа объясняется тем, что покупатель идет в магазин не просто за молочной продукцией, а конкретно за молоком, за йогуртом или сметаной. Причем молоком определенной жирности, а часто и определенной торговой марки. Количество и качество выделяемых подкатегорий товаров зависит от характеристик самого товара.

При этом товарный ассортимент должен быть наполнен категориями, подкатегориями и товарными позициями исходя из логики покупателей, то есть покупатель, придя в магазин, может рассуждать следующим образом: «Мне нужен йогурт нежирный, так как я слежу за фигурой, торговой марки «XXX», потому что недавно я видел рекламу, которая мне понравилась». Покупатель может рассуждать и по-другому: «Мне нужен йогурт, но еще мне нужны хлеб, макароны, молоко, а у меня только 100 рублей». В этом случае определяющим фактором будет цена йогурта. Поэтому ассортимент магазина должен быть наполнен исходя из факторов, которые определяют выбор целевых покупателей. Например, если у вас магазин-дискаунтер, то у вашего покупателя определяющим фактором является цена, и в каждой товарной категории у вас должны быть представлены товары, уровень цен на которые ниже рыночных. Если же у вас специализированный магазин, ориентированный на высокодоходных покупателей, то здесь фактор цены является малозначимым, а ключевым является наличие в товарном ассортименте известных брендов.

6. Анализ сбалансированности товарного ассортимента с точки зрения количества присутствующих в нем товарных категорий и соотношения товарных позиций.

7. Составление ассортиментной матрицы, которая должна содержать информацию о самом товаре и его поставщиках.

В ассортиментной матрице могут присутствовать следующие данные:

· свойства товара (цвет, размер, фактура и т.д.);

· торговая марка;

· расфасовка товара (банка, бутылка, мягкая упаковка, без упаковки, ПЭТ и т.д.);

· поставщики и условия работы с ними;

· данные о менеджере, ведущем данную товарную категорию;

· входит данный товар в ассортиментный минимум или нет;

· магазину какого формата соответствует;

· таможенные и другие коды;

· какую роль выполняет;

· к какой группе по ABC- и XYZ-анализу относится категория или товар.

На рисунке 8 показаны стадии формирования ассортиментной матрицы.

При разработке ассортиментной матрицы необходимо соблюдать три основных правила:

1. Ориентация на клиента.

2. Учет специфики локализации магазина.

3. Оптимизация системы поставок.

|

В основе ABC-анализа ассортимента лежит принцип Парето: 20 % всех товаров дают 80 % оборота. |

С помощью этого анализа группы продукции разбиваются по степени влияния на общий результат. Принципом группировки может быть величина выручки, получаемая от конкретной группы продуктов, объем продаж или какие-либо другие параметры. Часто выручка более показательна в качестве критерия группировки.

ABC-анализ – анализ товарных запасов путем деления на три категории:

А – наиболее ценные, 20 % – тов. запасов; 80 % – продаж.

В – промежуточные, 30 % – тов. запасов; 15 % – продаж.

С – наименее ценные, 50 % – тов. запасов; 5 % – продаж.

Рис. 8. Стадии формирования ассортиментной матрицы

При анализе ассортимента необходимо также учитывать:

· учет времени присутствия товара на рынке, так как спрос у потребителей на товары-новинки и товары, утвердившиеся на рынке, различен. Поэтому нужно дать товару время (2–3 месяца) для узнаваемости его потребителем, чтобы иметь возможность принять эффективное решение, основываясь на участии товара в товарообороте и доходе;

· анализ представленности данной продукции у конкурентов. При более широком ассортименте у конкурентов потребители могут отдать предпочтение им в будущем. Следовательно, важно отслеживать пользующуюся спросом продукцию, присутствующую в ассортименте конкурирующего предприятия;

· существующие рыночные тенденции, например, растущая популярность приверженцев здорового образа жизни диктует производителям наличие специальных продуктов в ассортименте.

Проведя такую диагностику своего ассортимента, компания может определить перспективы развития на ближайший период, найти средства повышения прибыльности. Выработать различные стратегии поддержания либо восстановления баланса своего продуктового портфеля.

В большинстве случаев с увеличением ассортимента издержки увеличиваются – обычно на 20–35 % на единицу продукции при удвоении ассортимента. Эта теория проверена на практике, однако чрезмерное сокращение ассортимента кроме снижения производственных затрат может также привести к резкому снижению продаж, так как узкий ассортимент не будет удовлетворять потребителей. Необходимо так сбалансировать ассортимент, чтобы предприятие не несло лишних производственных затрат, а потребитель остался доволен предложенной ему продукцией. К такому оптимальному результату должна привести описанная выше методика анализа и управления ассортиментом.

|

Ассортиментная политика – общие намерения, возможности и основные направления работы в области ассортимента. |

При разработке политики нужно четко представлять перспективные цели производства и сбыта, иметь разработанную стратегию производственно-сбытовой деятельности предприятия, хорошо знать рынок и характер его требований, трезво оценивать свои возможности и ресурсы как в настоящий период, так и на перспективу.

Ассортиментная политика направлена на решение следующих проблем:

· увеличение сбыта за счет оптимизации структуры ассортимента;

· увеличение оборачиваемости товарных запасов;

· достижение конкурентного преимущества за счет более привлекательного ассортимента;

· выход на новые рынки;

· снижение издержек, связанных с содержанием ассортимента;

· формирование имиджа компании путем позиционирования ассортиментных товарных единиц.

Управление ассортиментом – деятельность, направленная на достижение требований ассортимента.

Основными этапами управления являются установление требований к рациональности ассортимента, определение ассортиментной политики организации и формирование ассортимента. Уровень требований к рациональности ассортимента индивидуален для каждой организации и определяется ее ассортиментной политикой.

Основные направления в области формирования ассортимента – это сокращение, расширение, углубление, стабилизация, обновление, совершенствование, гармонизация.

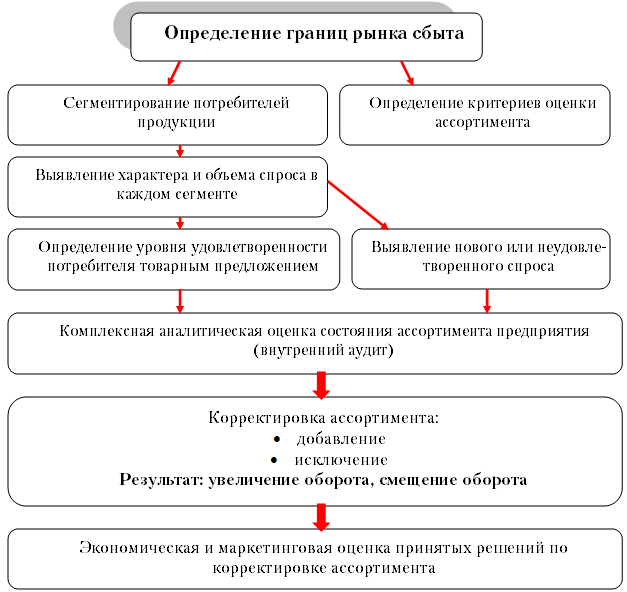

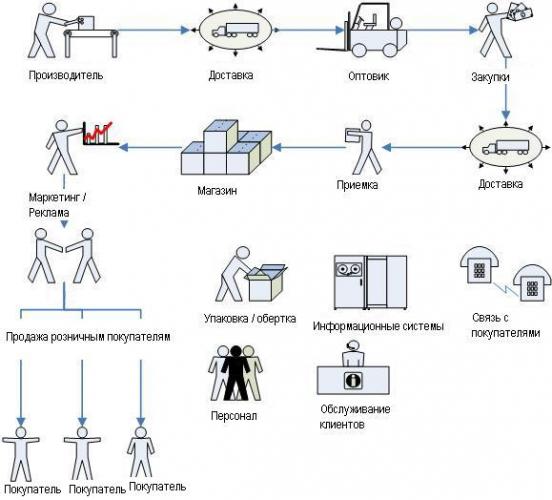

Процесс управления ассортиментом на торговом предприятии показан на рисунке 9.

Рис. 9. Процесс управления ассортиментом на торговом предприятии

Товарная политика направлена на оптимизацию ассортимента с учетом потребительских характеристик этой продукции и особенностей технологий ее производства в перспективе.

Совершенствование ассортимента – количественные и качественные изменения состояния набора товаров для повышения его рациональности.

Рис. 10. Совершенствование ассортимента

Сокращение – количественное и качественное изменение набора товаров за счет уменьшения его широты и полноты. Причины: падение спроса, недостаточность предложений, убыточность или низкая прибыльность реализации.

Расширение – количественное или качественное изменение набора товаров за счет увеличения показателей широты, полноты и новизны. Причины: увеличение спроса и предложения, высокая рентабельность производства и реализации товаров, появление новых товаров или новых производителей.

Стабилизация – это состояние набора товаров, характеризующееся высокой устойчивостью и низкой степенью обновления. Это способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары (в большей степени характерно для продовольственных товаров повседневного спроса).

Обновление – это качественные и количественные изменения набора товаров, который способен удовлетворить изменившиеся потребности за счет новых товаров. Причины: появление новых потребностей, замена морально устаревших товаров, необходимость повышения качества и конкурентоспособности, симулирование спроса.

Гармонизация – это количественные и качественные изменения набора товаров, отражающие степень близости реального ассортимента к оптимальному при реализации и использовании. Стремление к гармоничности при формировании ассортимента выражается в специализации магазинов или отдельных секций.

Факторы, влияющие на формирование ассортимента:

· спрос – это платежеспособная потребность;

· рентабельность определяется себестоимостью, затратами производства и обращения;

· сырьевая база производителей (наличие, затраты на доставку и производство);

· материально-техническая база (площадь, оборудование);

· научно-технический прогресс;

· специализация торгового предприятия;

· каналы распределения и сбыта;

· ритмичность поставок;

· стимулирование сбыта и спроса.

Постановка цели по ассортименту – это определение количества SKU (артикулов), которое производитель желает представить в торговой точке. Цели по ассортименту для разных торговых каналов могут существенно отличаться друг от друга чаще всего по двум причинам:

1) в разных торговых каналах различаются размеры полочного пространства, и они ограничены;

2) в различные торговые каналы покупатели приходят с разными потребностями и требованиями к ассортименту. Здесь остро встает вопрос: что представить на полке.

Все ассортиментные позиции (SKU) каждой продуктовой группы и марки можно разделить на приоритетные, основные и дополнительные. Критерием определения является популярность позиции среди покупателей. Скажем, апельсиновый сок и сок зеленого яблока продается в 4 и более раз чаще, чем какой-либо другой сок. При этом вне зависимости от ценовой категории. Такие позиции и называют приоритетными. В общем количестве SKU одной марки обычно они составляют около 20 %.

Следующая группа SKU – это основные позиции, которые позволяют удержать место на полке. В основной ассортимент входят те позиции, которые имеют стабильно большое количество постоянных покупателей. В группе соков к таким позициям чаще всего относятся томатный, вишневый, ананасовый, персиковый, абрикосовый соки. От общего количества SKU марки они составляют около 60 %.

Дополнительные позиции имеют своих лояльных потребителей и их значительно меньше, чем потребителей основных и приоритетных позиций. Количество дополнительных позиций не превышает 20 %.

Постановка цели по полочному пространству – это определение количества фэйсингов, которое производитель желает представить на месте продажи. Фэйсинг имеет две функции: демонстрационная и функция удержания полочного пространства. В зависимости от задач, которые ставит перед собой производитель, одна из функций выходит на первый план.

Первая и самая очевидная причина, по которой необходимо ставить цели по полочному пространству – это оптимизация скорости оборота (функция удержания полочного пространства). Чаще всего такие решения необходимо принимать для магазинов с самообслуживанием, где покупатель остается один на один с товаром. Цель – обеспечить равномерное убывание товара с места продажи и обеспечить близкую к 100 % вероятность того, что каждый покупатель уйдет с покупкой.

Первостепенным и несложным требованием должно стать следующее: фэйсинг приоритетных позиций должен быть больше, чем фэйсинг основных и дополнительных. Это позволит товару равномерно уходить с полки, снизит трудозатраты продавцов и мерчендайзеров на поддержание выкладки.

Основные выводы:

1. Ассортимент – это способ, которым производитель/продавец удовлетворяет разнообразные предпочтения покупателя в одном товаре. Ассортимент – это инструмент увеличения конкурентоспособности, объема продаж. Оптимальный ассортимент находится на границе интересов производителя и потребителя.

2. Ассортиментная матрица включает всю необходимую информацию о товаре для целей его анализа и управления.

3. АВС-анализ дает информацию о приоритетности позиций по разным параметрам, позволяет ранжировать их по целям. Управление ассортиментом направлено на максимизацию прибыли путем манипуляций с товарными позициями.

1. Что такое ассортимент товара?

2. Какие вы знаете показатели ассортимента?

3. Что такое ассортиментная матрица? Какие характеристики она может включать?

4. Раскройте сущность ассортиментной политики и ее основных направлений.

5. Назовите и опишите методы управления ассортиментом.

6. Раскройте суть АВС-анализа и его роль в современной торговле.

Вопросы темы:

1. Понятие о потребительских свойствах товаров и их классификация.

2. Количественные характеристики товаров.

3. Физические свойства товаров.

4. Химические свойства товаров.

5. Биологические свойства продукции.

Изучив материал занятия, вы сможете:

· выделять основные критерии потребительской стоимости товаров;

· дифференцировать товары на группы по химическому составу, назначению и потребительской стоимости;

· предсказывать общие свойства, а также оптимальные условия хранения и реализации различных видов товаров в зависимости от их состава;

· определять влияние свойств товара на процесс его обращения.

Основные понятия:

· потребительская ценность товара;

· единичный экземпляр;

· товарная партия;

· пиролиз;

· криолиз.

Обычно потребитель, удовлетворяя свою потребность, выбирает то, что ему нужно из большого ассортимента товаров или услуг, специально предназначенных для этого. Он совершает выбор, полагаясь на ощущение выгоды и той ценности, которой, на его взгляд, обладает товар. Таким образом, покупатель при выборе ориентируется на потребительскую ценность товара.

|

Потребительская ценность товара – это соотношение между преимуществами, которые получает потребитель в результате приобретения и использования товара, и затратами на его приобретение и использование. |

Уровень удовлетворенности потребителя зависит от того, насколько характеристики и свойства товара соответствуют его представлению о потребительской ценности. Таким образом, если достоинства товара ниже ожиданий, то потребитель останется неудовлетворенным. Если товар оправдывает ожидания, потребитель удовлетворен. Если достоинства превосходят ожидание, то потребитель в восторге. Лидирующие в области маркетинга компании знают, что удовлетворенный клиент приходит совершать покупки снова и снова, поэтому они стараются максимально полно реализовать ожидания клиента. Они обещают только то, что могут выполнить, но выполняют немного больше обещанного.

Удовлетворенность потребителя отражает степень совпадения характеристик и свойств товара с ожиданиями, связанными с этим товаром.

Удовлетворенность потребителя непосредственно связана с качеством товара. В последнее время многие компании стали использовать программы всеобщего управления качеством – программы, направленные на постоянное повышение качества товаров, услуг и маркетинга. О качестве товаров мы поговорим на следующих занятиях, а сейчас рассмотрим основные потребительские свойства товаров.

Потребительские свойства – это объективные особенности товара, проявляющиеся в процессе потребления и обеспечивающие удовлетворение конкретных потребностей человека.

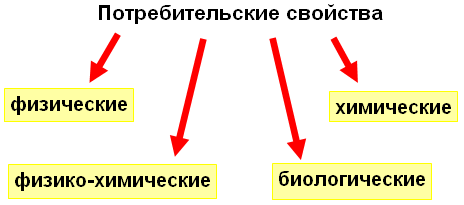

По своей природе потребительские свойства делятся на физические, химические, физико-химические и биологические (рис. 11).

Рис. 11. Потребительские свойства товаров

В зависимости от характера влияния на потребительную стоимость выделяют функциональные, эргономические, эстетические свойства товара, а также его надежность и безопасность (рис. 12).

Рис. 12. Зависимость свойств товара от характера влияния на потребительскую стоимость

1. Функциональные свойства обеспечивают выполнение товаром своих функций в соответствии с назначением. Благодаря им товар удовлетворяет материальные и духовные потребности человека. Выделяют три группы показателей функциональных свойств.

Совершенство выполнения основной функции характеризует полезный эффект потребления, степень удовлетворения конкретной потребности при использовании товара по назначению. Например, точность хода часов, пылеуборочная способность пылесоса и др.

Универсальность применения характеризует широту диапазона условий и возможностей применения товара по назначению, а также наличие у него дополнительных функций, полезных для потребителя. Например, для пылесосов – возможность распыления красок, для стиральных порошков – возможность использования для мытья различных поверхностей и др.

Совершенство исполнения вспомогательных операций характеризует особенности использования товаров при подготовке и эксплуатации при ремонте и обслуживании. Например, для холодильников – возможность автоматического оттаивания камеры, для стиральных машин – необходимость стационарного подключения к сети водоснабжения и др.

2. Эргономические свойства обеспечивают удобство и комфорт при пользовании товаром, создают оптимальные условия для человека. Эти свойства проявляются при взаимодействии «человек – товар». Эргономические свойства подразделяют на гигиенические, антропометрические, физиологические, психофизиологические и психологические.

Гигиенические свойства обеспечивают оптимальные условия для функционирования человеческого организма – поддержание оптимальных режимов влажности, температуры, освещенности, уровня шума, излучений и т.п. Также в эту группу входят загрязняемость и очищаемость изделий.

Антропометрические свойства характеризуют соответствие товара размерам, форме, распределению массы тела человека и отдельных его частей, должны обеспечивать рациональную и удобную позу человека при пользовании изделием. Это, например, впорность одежды и обуви, соответствие размеров мебели, ручек инструментов, клавиш товаров бытовой техники размерам частей тела человека.

Физиологические свойства обеспечивают соответствие силовым, скоростным, энергетическим возможностям человека. Например, масса обуви, одежды, инструментов не должна вызывать усталости при использовании изделий.

Психофизиологические свойства обеспечивают соответствие товара особенностям органов чувств человека, его зрительным, слуховым, вкусовым, обонятельным и осязательным возможностям. Например, диапазон воспроизводимых частот радиоэлектронных товаров должен соответствовать частотам, которые способно воспринимать человеческое ухо.

Психологические свойства характеризуют соответствие товара особенностям восприятия, памяти, привычкам и навыкам человека. Так, винты, шурупы, ручки кранов завинчиваются всегда по направлению часовой стрелки. Наличие интуитивного меню в мобильном телефоне облегчает приобретение навыков по его использованию.

3. Эстетические свойства товаров обеспечивают удовлетворение духовных потребностей человека и в первую очередь потребности в прекрасном. Выделяют четыре группы эстетических свойств.

Информационная выразительность характеризует способность изделия выражать в своей форме сложившиеся в обществе эстетические представления и культурные нормы. К этой группе относят такие показатели, как знаковость, оригинальность, соответствие моде, выраженность стиля.

Рациональность формы характеризует ее соответствие объективным условиям изготовления и потребления товара, правдивость выражения в форме конструктивной и функциональной сущности товара.

Целостность композиции выражает гармоническое единство целого и частей изделия и органичную взаимосвязь формы в изделии.

Совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида характеризуется чистотой выполнения контуров и сопряжений, тщательностью покрытий и отделок, четкостью исполнения фирменных знаков и сопроводительной документации.

4. Надежность – это свойство товара, характеризующее его способность сохранять свою потребительную стоимость во времени. Понятие «надежности» включает:

· безотказность – свойство товара непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение определенного времени потребления без вынужденных перерывов до первого отказа. Показатель – наработка на отказ;

· долговечность – свойство товара сохранять свою потребительную стоимость до наступления предельного состояния с учетом установленной системы ухода, обслуживания и ремонта при транспортировке, хранении и потреблении. Показателями долговечности являются ресурс и срок службы;

· ремонтопригодность – свойство товара, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказов и повреждений и их устранению, то есть способность товара восстанавливать свою потребительную стоимость в результате ремонта, при условии что затраты на ремонт относительно малы. Показатели – продолжительность ремонта, время восстановления;

· сохраняемость – способность товара непрерывно сохранять свою потребительную стоимость при хранении и транспортировке. Показатель – срок сохраняемости.

5. Безопасность товара характеризует степень защищенности человека и окружающей среды от воздействия опасных и вредных факторов, возникающих при его потреблении, хранении, транспортировке и утилизации. Свойства, определяющие вредные воздействия товаров на окружающую среду, называют экологическими.

В зависимости от природы товара различают электрическую, химическую, термическую, радиационную и биологическую безопасности.

Количественные характеристики относятся к одним из основополагающих в товароведении. При их определении следует различать понятия: единичные товары и их совокупность, товарные партии, общие и специфичные количественные характеристики товаров.

|

Единичный экземпляр – отдельный товар, который обладает целостностью и присущими конкретному виду или наименованию потребительскими свойствами. |

Например: пара обуви, 1 автомобиль, 1 яблоко, 1 арбуз.

К единичным не относятся упаковочные единицы, состоящие из отдельных изделий (ящик печенья, ящик гвоздей), так как они сами являются совокупностью единичных экземпляров товаров или комплексных упаковочных единиц.

|

Товарная партия – совокупность единичных экземпляров товаров и/или комплексных упаковочных единиц, объединенных по определенному признаку. Наиболее распространено такое определение: товарная партия – это продукция одного вида, сорта и наименования, выработанная за одну смену и оформленная одним документом о качестве. |

Например: партия хлеба, поступившая из цеха, выработанная за одну смену.

Общие количественные характеристики – масса, длина, температура, объем.

Специфичные количественные характеристики – пористость, пластичность, гигроскопичность, твердость, сыпучесть, вязкость, эластичность и другие.

Особенностью специфичных количественных характеристик товаров является то, что многие из них одновременно выступают критериями как количественных, так и качественных характеристик, то есть служат показателями качества.

Например: пористость мякиша хлеба и его эластичность говорят о качестве этого хлеба.

Количественные характеристики выражаются через основные и производные физические величины и единицы их измерения. Они служат показателями физических свойств товаров и многих физико-химических показателей качества.

Физические величины измеряются в основных и производственных единицах измерения, устанавливаемых международной системой единиц (СИ). К ним относятся размерно-массовые и теплофизические характеристики единичных экземпляров и совокупных товарных масс (упаковочных единиц и товарных партий).

Масса товаров – количество товаров в определенном объеме, выраженное в граммах, килограммах, тоннах. Единичные экземпляры товаров и товарные партии характеризуются абсолютной массой. Единицы измерения абсолютной массы часто используются для указания стоимостной характеристики товара (цена за 1 кг) и указываются на этикетках, вкладышах и ценниках. Приемка, отпуск и реализация товаров по количеству также осуществляется чаще всего по абсолютной массе.

Длина – основная физическая величина, выражаемая в метрах (м). Применяется как показатель качества отдельных товаров товарного артикула, а также как основная единица измерений при приемосдаточном контроле по количеству тканей, электропроводов, стройматериалов из древесины и т.п. Производными величинами длины являются площадь и объем.

Площадь – производная физическая величина, определяемая как произведение двух длин (длины и ширины). Эта величина чаще всего применяется для характеристики оборудования (занимаемая площадь, площадь дна) или складских помещений (полезная площадь).

Объем – производная физическая величина, определяемая как произведение трех длин (длина, ширина, высота). Это самая распространенная физическая величина, применяемая для характеристики жидких товаров. Одновременно она служит мерой при отпуске товара (например, молоко – 1, 0,5 л, духи – 30, 50, 100 мл), для некоторых непродовольственных товаров объем является важным показателем качества (объем холодильников, объем цилиндров двигателей автомашин).

Температура товара – зависит от температуры окружающей среды. При высокой температуре – усушка, ухудшается внешний вид, сокращаются сроки хранения. При низких температурах – кристаллизация, замерзание товаров.

Теплоемкость – количество тепла, необходимого для повышения температуры объекта определенной массы на 1 градус. Зависит от химического состава, строения и температуры.

Теплопроводность – количество тепла, которое проходит через массу объекта определенной толщины, площади в определенное время (например, для шуб).

На рисунке 13 представлены общие количественные характеристики товаров.

Рис. 13. Классификация общих количественных характеристик товаров

Специфические физические свойства товаров:

· механические;

· теплофизические;

· электрофизические;

· оптические;

· акустические.

Механические свойства – особенности товаров, проявляющиеся при ударных, сжимающих, растягивающих и других воздействиях, характеризуют способность товаров сопротивляться приложенным к ним внешним силам или изменяться под воздействием. К ним относятся: прочность, твердость, упругость, эластичность, пластичность, вязкость, деформация.

Теплофизические свойства – характеризуют индивидуальное термодинамическое состояние товаров. К ним относятся: температура плавления и застывания, температура замерзания.

Электрофизические свойства – способность товаров изменяться под влиянием внешнего электрического поля. К ним относятся: электропроводность, диэлектрическая проницаемость.

Оптические свойства – способность товаров рассеивать, пропускать или отражать свет. К ним относятся: цвет, цветовой тон, яркость цвета, насыщенность цвета, прозрачность, преломляемость.

Акустические свойства – способность товаров издавать, поглощать, проводить звук. К ним относятся: спектр звука, скорость звука, сила звука, тон звука, резонанс.

Химические свойства характеризуют отношение материалов и изделий к действию различных химических веществ и сред. Они влияют на:

· режимы технологической обработки материалов и готовых изделий;

· на их поведение в различных условиях эксплуатации;

· сроки службы.

Химические свойства зависят от состава и строения веществ.

Показатели химического состава могут выполнить различные функции и служить идентифицирующими признаками ассортиментной принадлежности качества.

Все товары, независимо от их назначения, представляют совокупность определенных веществ. Различия между товарами обусловлены набором веществ и/или их соотношением. Например, все пищевые продукты и большинство непродовольственных товаров содержат воду и сухие вещества, но в разном соотношении. Так называемые сухие продукты и многие непродовольственные товары отличаются повышенным содержанием сухих веществ и очень низким (от 0,1 до 25 %) воды. Кроме того, товары имеют разный состав сухих веществ.

Химические свойства товаров обусловлены не только составом веществ, но и их способностью формировать определенные потребительские свойства. Например: сахар, кислоты, соль и другие вкусовые вещества влияют на вкус, красящие вещества – на цвет, ароматические вещества – на запах.

Все многообразие химических веществ товаров можно разделить в зависимости от их природы на определенные группы, подгруппы и виды. Классификация химических веществ товаров представлена на рисунке 14.

Рис. 14. Классификация химических веществ товаров

Химический состав и внутренняя структура определяют химические свойства вещества. Они формируются, в частности, в процессе технологической обработки. Объективно существует логическая цепь: химический состав – технология – структура – свойства изделия. Эту взаимосвязь химического состава и структуры со свойствами готовых изделий, факторами, оказывающими влияние на эти свойства изделий, изучают материаловедение и технология.

Химический состав обуславливается, прежде всего, конкретными химическими элементами, соединенными в определенных количествах, а также порядком их соединения и распределения в пространстве.

Количественное содержание компонентов в жидкой, твердой и газообразной смесях характеризуется концентрацией. Концентрация может быть выражена в массовых и молярных долях.

Комплекс потребительских свойств изделий предопределяется структурами всех уровней. Уровни структуры располагаются иерархически: макроструктура, микроструктура, мезоструктура.

Макроструктура определяется строением твердых тел, которое видно невооруженным глазом или под лупой.

Микроструктура видна под микроскопом. Характер микроструктуры (размеры, форма и взаимное расположение кристаллов) оказывает большое влияние на свойства материалов.

Мезоструктура характеризуется структурой и расположением элементарных частиц. Элементарные частицы – субъядерные частицы, то есть мельчайшие частицы материи, например электроны, которые не являются молекулами, атомами, ионами и др.

Отдельные свойства и их показатели обусловлены преимущественно структурой уровня. Это обстоятельство вызывает необходимость оценки количественных зависимостей свойств от показателей соответствующих структур.

Наиболее важными из химических свойств является реакция на действие воды (растворимость, водостойкость), кислот, щелочей, окислителей, восстановителей и растворителей, а также высокой или низкой температуры.

1. Отношение к действию воды (растворимость в воде, водостойкость) рассматривается при различной температуре в течение определенного времени. Для одних товаров растворимость в воде является положительным свойством (моющие вещества), для других – отрицательным (пленочные покрытия).

Растворимость влияет на прочность, сопротивление истиранию, защитную способность, прочность, способность к окраске и др. Так, прочность вискозных нитей и тканей при увлажнении снижается вдвое. Металлические изделия под действием влаги подвергаются коррозии, в результате снижается их прочность и ухудшается внешний вид. Синтетические волокна по сравнению с натуральными поглощают мало воды, что усложняет их крашение и нанесение печатного рисунка.

Нерастворимыми в воде (водостойкими) являются, например, силикатные товары (стеклянные, фарфоровые, фаянсовые), большинство пластических масс. Реакция товаров на воду имеет значение для определения условий эксплуатации, условий и сроков их хранения, транспортирования, вида и характера упаковки.

2. Отношение к действию кислот подразумевает изменение свойств материалов и изделий под действием органических и неорганических кислот. Действуя на материал кислотой, можно определить его химическую природу. Например, шерстяные волокна не растворяются в слабых растворах серной кислоты, а растительные волокна (хлопок, лен) растворяются, что позволяет определить шерсть в смеси с хлопком, льном и другими растительными волокнами.

Некоторые изделия в процессе эксплуатации соприкасаются с кислыми средами. Это учитывается, когда при их изготовлении выбираются материалы, устойчивые к действию таких сред. Высокую устойчивость к действию кислот, за исключением плавиковой кислоты, имеют стекло, керамические изделия. Плавиковая кислота применяется для ремонта стеклянных и керамических изделий. Металлические изделия (кроме изделий, изготовленных из благородных металлов) под действием кислот постепенно разрушаются. Некоторые материалы и изделия обладают стойкостью к одним кислотам и нестойки к другим. Так, соляная кислота меньше разрушает древесину, чем серная.

3. Отношение к действию щелочей – это способность материалов и изделий сохранять или изменять свои свойства под действием оснований, а также качественная реакция на природу материалов. Она имеет значение при оценке качества моющих средств, стирке белья, мойке посуды и т.д. Отношение к действию оснований учитывают и при технологической обработке изделий. Так, концентрированные растворы щелочей гидролитически действуют на полиэфирные волокна, это приводит к их деструкции, что следует учитывать при отделке тканей из полиэфирных волокон.

При изготовлении, эксплуатации, хранении и уходе изделия подвергаются действию веществ, обладающих окислительными и восстановительными свойствами.

4. Под действием кислорода воздуха (особенно в присутствии влаги), NO2, SO2, происходит окисление некоторых изделий. Они стареют, теряют эластичность, гибкость, становятся хрупкими, некоторые из них ржавеют. При окислении олифы и масляных лаков образуются нерастворимые продукты (пленка). У многих полимеров под действием окислителей ускоряются процессы старения. Для защиты полимеров от старения применяют антиоксиданты, например, замещены фенолы, ароматические амины, органические соединения серы и др.

Температура также существенно влияет на химический состав и структуру материалов и изделий. Материалы могут подвергаться воздействию высоких и низких температур. Так, под действием высоких температур происходит необратимая коагуляция (денатурация) белков в пищевых продуктах. Жиры при нагревании до температуры 250–300°С разрушаются с выделением летучих веществ.

Процесс высокотемпературного превращения (разложения) органических соединений, который сопровождается их деструкцией и вторичными процессами (полимеризации, изомеризации, конденсации), называется пиролизом. Обратный процесс, проходящий при воздействии на материалы пониженных температур (ниже –50°С), называется криолизом.

Биологические свойства характеризуют устойчивость материалов и готовых изделий к воздействию микроорганизмов, которые разрушительно действуют на материалы, преимущественно органического происхождения.

Микробиологические повреждения непродовольственных товаров встречаются реже, чем товаров пищевого назначения. Это касается, прежде всего, кожи, меха, тканей и изделий из них. Плесневые грибы и гнилостные бактерии при повышенных влажности и температуре являются основными факторами процессов плесневения и гниения, приводящие к частичному или полному их разрушению. Изделия из шерсти и меха подвержены поражению насекомыми (моль, тараканы).

Для повышения биологических свойств материалов и изделий их подвергают обработке специальными антисептическими средствами. Так, шерстяные ткани проходят протимолевую обработку, а хлопчатобумажные и льняные – противогнилостную. Биологические свойства товаров учитываются при выборе тары, упаковки, условий хранения и транспортировки, а также уходе за товарами в процессе их эксплуатации (потребления).

Но потребительские свойства не отождествляются с натуральными свойствами, которые только влияют на них. Изменения образа жизни, социально-экономических условий, общественных потребностей влияют на уровень потребительских свойств товаров и их оценки, хотя при этом натуральные свойства товаров могут остаться неизменными.

Важен выбор из комплекса потребительских свойств и показателей, имеющих наибольшее значение для оценки качества конкретного товара. Нужно учитывать такие свойства, как прочность, эстетические свойства, химическую и электрическую безопасность и т.д.

Основные выводы:

1. Выбирая товар, покупатель часто ориентируется на целый комплекс полученных выгод. Чем более привлекателен товар по комплексу субъективных/объек-тивных параметров – тем большую цену за него готовы заплатить. Это называется потребительской ценностью.

2. Физико-химические свойства товара, его структура в большой части влияют на потребительские свойства и цену товара. Процессы, происходящие во время использования и хранения товара, определяются ими же.

3. Главное потребительское свойство – это безопасность.

1. Что такое потребительская ценность товара?

2. Как классифицируются потребительские свойства?

3. Перечислите общие количественные характеристики товаров.

4. Назовите общие физические свойства товаров. Как они влияют на потребительскую ценность?

5. Опишите несколько химических свойств товаров. Как они влияют на потребительскую ценность?

6. Укажите различия в химическом составе продовольственных и непродовольственных товаров и дайте обоснование этих различий.

Вопросы темы:

1. Химический состав продовольственных товаров.

2. Пищевая ценность продовольственных товаров.

3. Хранение и консервирование.

Изучив материал занятия, вы сможете:

· дифференцировать продукты питания на группы по химическому составу, пищевой ценности и потребительской стоимости;

· вычислять энергетическую ценность продуктов питания;

· управлять сохранностью продуктов питания путем воздействия на многие факторы влияния.

Основные понятия:

· пищевые продукты;

· качество пищевых продуктов;

· пищевая ценность;

· сохраняемость;

· хранение;

· режим хранения;

· микроорганизмы;

· консервирование.

Для удовлетворения энергетической потребности организма человека в разных веществах в суточный рацион необходимо включать разнообразные пищевые продукты.

Вода является основной составной частью всех продуктов. Содержится в двух формах:

· связанная вода – находится в микрокапиллярах, входит в состав молекул, связана с коллоидами; эта влага почти не удаляется при высушивании;

· свободная вода – находится в клеточном соке, макрокапиллярах и на поверхности продуктов, она легко удаляется при высушивании и замораживании; продукты, в которых содержится в больших количествах свободная вода, более подвержены порче.

Продукты, содержащие незначительное количество влаги, хорошо хранятся и транспортируются, а имеющие высокое ее содержание (плоды, овощи) при потере воды увядают, качество их снижается вследствие активных микробиологических и биохимических процессов.

Минеральные вещества содержатся во всех пищевых продуктах в виде солей органических минеральных кислот, составляя 0,03–3 % массы продукта. Они играют важную роль в жизнедеятельности организма человека, входят в состав витаминов, провитаминов, ферментов, активно участвуют в процессах обмена. Наличие тяжелых металлов (олова, свинца и др.) в продуктах питания может привести к отравлению и тяжелым заболеваниям. По наличию зольных элементов можно судить о качестве некоторых продуктов.

Углеводы в организме человека играют роль источника энергии и составляют до 80 % сухих веществ растений. Углеводы пищевых продуктов подразделяются на три класса:

· моносахариды (арабиноза, рибоза, глюкоза, фруктоза и др.);

· олигосахариды (сахароза, мальтоза, лактоза и др.);

· полисахариды (крахмал, гликоген, инулин, клетчатка).

Белки – важнейшая составная часть пищи. Белки обладают большой энергетической ценностью, участвуют в построении ткани. Ежедневная потребность организма в белках составляет 100–120 г. В пищевых продуктах количество белков различно. В сое их содержится 33–44 %, в мясе 14–21 %, в овощах 0,5–6,5 %. Под действием высоких температур, сильных кислот, щелочей, солей металлов происходит необратимая коагуляция (денатурация) белков.

Жиры как составная часть живых клеток должны поступать с животной или растительной пищей. Они являются источником энергии: при окислении 1 г жира выделяются 37,7 кДж энергии. Суточная потребность в жирах 80–100 г. Вместе с жиром в организм поступают и сопутствующие жирорастворимые витамины A, D, Е, К.

Органические кислоты придают вкус пищевым продуктам и улучшают их хранение. Чаще всего в продуктах встречаются яблочная, лимонная, молочная, уксусная, щавелевая кислоты с преобладанием одной из них. В процессе переработки и хранения продуктов их кислотность изменяется. При молочнокислом и уксуснокислом брожении (квашении, получении винного уксуса) она увеличивается, а в процессе хранения плодов и овощей уменьшается. Повышенное содержание кислот в молоке, соке, вине, пиве и в других продуктах свидетельствует об их несвежести.

Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, небольшое количество которых способно обеспечивать нормальное течение физиологических и биохимических процессов в организме. Организм человека не синтезирует необходимого количества витаминов, поэтому растительные и животные продукты являются основными их источниками. При недостатке витаминов возникают такие заболевания, как авитаминоз и гиповитаминоз, а при избытке – гипервитаминоз. Недостаток витаминов в пищевых продуктах восполняется их витаминизацией в процессе производства.

Ферменты. Без участия ферментов не осуществляется ни одно химическое или биохимическое преобразование в живом организме. Как ускорители многих реакций ферменты используются при производстве этилового спирта, чая, пива, кисломолочных и других продуктов. Однако они могут оказывать и отрицательное действие на качество товаров, вызывая, например, порчу мяса, рыбы, перезревание плодов.

Общие свойства ферментов – высокая каталитическая активность, специфичность действия, которая проявляется в том, что каждый фермент катализирует определенную реакцию. Ферменты выдерживают низкие температуры, но разрушаются при температуре свыше 70°С. Эти свойства учитываются при выборе условий хранения и технологии производства пищевых продуктов.

Напомним, что качество товаров является одной из основополагающих характеристик, оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование конкурентоспособности.

|

Под качеством пищевых продуктов понимают совокупность свойств, отражающих способность продукта обеспечивать органолептические характеристики, потребность организма в пищевых веществах, безопасность его для здоровья, надежность при изготовлении и хранении. |

Основными свойствами продовольственных товаров, которые определяют их полезность и способность удовлетворять потребности человека в питании, являются пищевая ценность, физические и вкусовые свойства и его сохраняемость.

|

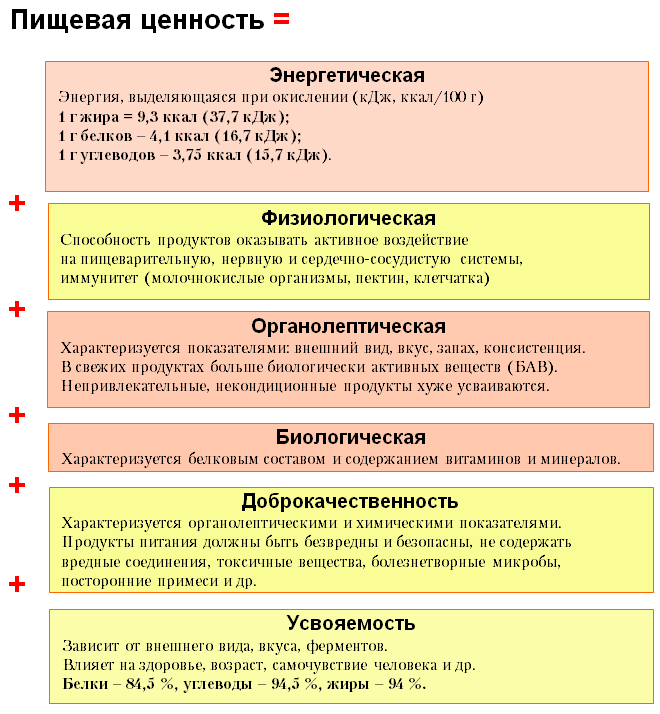

Пищевая ценность – это сложное свойство, характеризующее всю полноту полезных свойств продукта, то есть энергетическую, биологическую, физиологическую, органолептическую ценность, усвояемость, доброкачественность (рис. 15). |

Рис. 15. Пищевая ценность продовольственных товаров

Энергетическая ценность продуктов определяется содержанием в них жиров, белков, углеводов. Энергетическую ценность продуктов питания выражают в килоджоулях (кДж) или в килокалориях (ккал) на 100 г. Установлено, что при окислении в организме человека 1 г жира выделяет 9,3 ккал (37,7 кДж) энергии; 1 г белков – 4,1 ккал (16,7 кДж); углеводов – 3,75 ккал (15,7 кДж). Определенное количество энергии организм получает также при окислении органических кислот и спирта. Зная химический состав продукта, можно вычислить его энергетическую ценность.

Физиологическая ценность определяется способностью продуктов питания влиять на пищеварительную, нервную, сердечно-сосудистую системы человека и на сопротивляемость его организма заболеваниям. Физиологической ценностью обладают, например, чай, кофе, пряности, молочнокислые и другие продукты.

Органолептическую ценность пищевых продуктов обусловливают показатели качества: внешний вид, консистенция, запах, вкус, состав, степень свежести. Вкус и аромат пищевых продуктов имеют такое большое значение, что в некоторых случаях для их достижения применяют способы обработки (например, копчение рыбы и колбасных изделий), вызывающие даже некоторое снижение усвояемости белковых веществ. Хуже усваиваются продукты, имеющие тусклую окраску, неправильную форму, неровную поверхность и излишне мягкую или грубую консистенцию; содержащие меньше биологически активных веществ; с низкой пищевой ценностью. Продукты с дефектами внешнего вида и консистенции часто содержат вещества, вредные для организма человека.

Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах биологически активных веществ: незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот; витаминов, макро- и микроэлементов. Эти компоненты не синтезируются в организме и поэтому не могут быть заменены другими пищевыми веществами. Они называются незаменимыми и должны поступать в организм с пищей (мясом, рыбой, молочными продуктами и др.).

Доброкачественность характеризуется органолептическими и химическими показателями (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид, химический состав), отсутствием токсинов (ядовитых веществ), болезнетворных микробов (сальмонелл, ботулинуса и др.), вредных соединений (ртути, свинца), семян ядовитых растений и посторонних примесей (металла, стекла и т.д.).

Усвояемость выражается коэффициентом усвояемости, показывающим, какая часть продукта используется организмом. Усвояемость зависит от внешнего вида, консистенции, вкуса продукта, качества и количества пищевых веществ, содержащихся в нем, а также от возраста, самочувствия человека, условий питания, привычек, вкусов и других факторов. При смешанном питании усвояемость белков составляет 84,5 %, жиров – 94 %, углеводов – 95,6 %.

|

Сохраняемость – свойство товара сохранять потребительские качества в течение определенного промежутка времени (при соблюдении определенных условий), установленного стандартом или другим нормативным документом. |

В зависимости от сохраняемости все продовольственные товары делят на скоропортящиеся (мясо, рыба, молоко и др.) и пригодные для длительного хранения (мука, крупы, сахар, баночные консервы и др.).

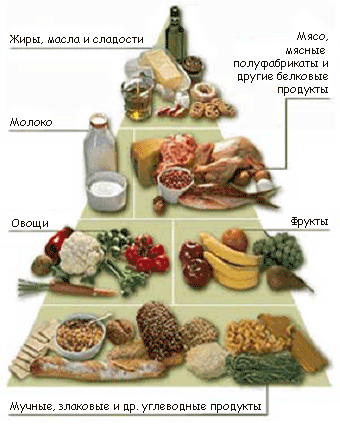

Современные воззрения на структуру питания взрослого человека отражены на рисунке 16.

Рис. 16. Пирамида питания взрослого человека XXI века

Создание запасов товаров народного потребления является не целесообразным, но вынужденным пребыванием готовой продукции в сфере обращения. Это явление обусловлено необходимостью непрерывности процесса производства, постоянного обеспечения населения всеми требуемыми для жизни предметами потребления и образования резервов. Объем и ассортиментная структура товарных запасов определяются объемом и структурой производства товаров, покупательского спроса.

|

Хранение – это один из этапов товародвижения от производителя до потребителя, цель которого – обеспечение стабильности исходных свойств продукта или их изменение с минимальными потерями. Режим хранения – это совокупность

условий, при которых товар |

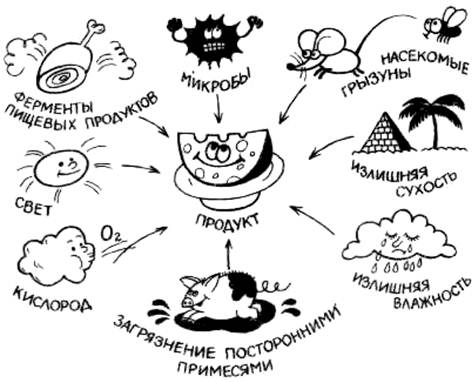

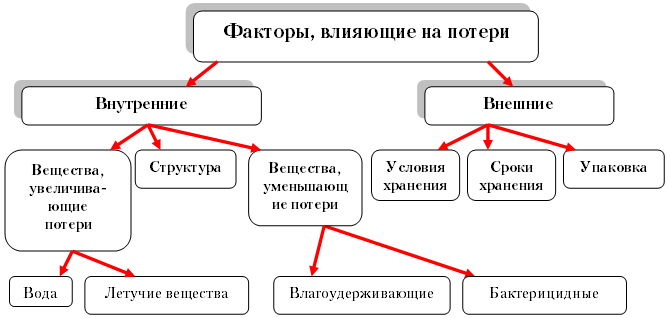

При хранении проявляется одно из важнейших свойств товаров – сохраняемость, благодаря которой возможно доведение товаров от изготовителя до потребителя независимо от их местонахождения, если сроки хранения превышают сроки перевозки. Во время хранения пищевые продукты претерпевают различные изменения. В зависимости от характера этих изменений процессы, происходящие при хранении, подразделяют на физические, химические, биохимические, биологические и смешанные (комбинированные) (рис. 17).

Рис. 17. Процессы, происходящие при хранении пищевых продуктов

1. К физическим относятся процессы, вызывающие изменения физических свойств продукта: температуры, плотности, цвета, формы, консистенции, теплопроводности, радиоактивности и др.