Московская финансово-промышленная академия

Кафедра

Стратегического и банковского менеджмента

Карпунин В.

И.,

Сафонов А.

А.

Handbook

по

дисциплине

«Стратегический

менеджмент

(Основы

стратегического менеджмента)»

Программа магистерской подготовки по направлению

«Общий и стратегический менеджмент»

Москва

2011

Содержание

Тема 1. Теоретические основы стратегического менеджмента

Вопрос 1. Стратегический

менеджмент и его место в системе управления организацией.

Вопрос 2. Школы

стратегического менеджмента и современное значение школ.

Вопрос 3. Цели, задачи и

основные функции стратегического управления.

Вопрос 4. Профессиональные

компетенции специалистов в области стратегического управления.

Методические указания по

изучению темы

Методические указания по

изучению темы

Тема 3. Обоснование и формирование стратегии

Методические указания по

изучению темы

Тема 4. Реализация стратегии. Стратегический контроль

Вопрос 1. Стратегия – основа

оперативно-тактического управления.

Вопрос 2. Механизмы

реализации стратегии.

Вопрос 3. Стратегический

контроль.

Вопрос 4. Корректировка

стратегии.

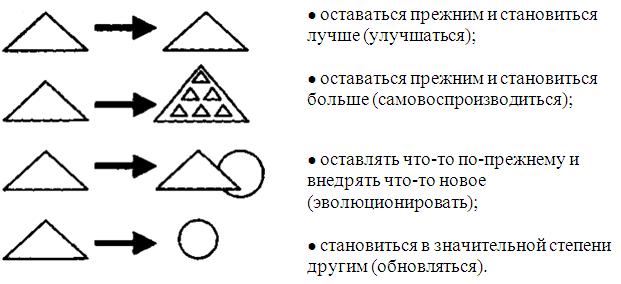

Вопрос 5. Стратегические

изменения.

Методические указания по

изучению темы

Аннотация

«Стратегический менеджмент»

как учебная дисциплина входит в состав профессиональных экономических дисциплин

и представляет собой систематизированное изложение теории и методологии,

связанных с разработкой и реализацией стратегии организации. Изучение дисциплины

направлено на формирование необходимых профессиональных компетенций и развитие навыков,

позволяющих слушателям магистратуры впоследствии

принимать участие в подготовке и реализации конкретных управленческих решений

стратегического характера в процессе реального функционирования организации, как на уровне предметно - функционального, так и на

уровне исполнительного топ-менеджмента.

Предлагаемый НВ по

дисциплине «Стратегический менеджмент», особенность его структуры, форма и

характер раскрытия содержания направлены на то, чтобы максимально пробудить у

слушателей магистратуры потребность в

самостоятельном освоении теории и практики данной учебной дисциплины. При этом

мы исходим из того, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел,

который надо зажечь.

Изучение дисциплины

«Стратегический менеджмент» непосредственно базируется на знании ключевых

экономических дисциплин:

· Макроэкономика.

· Микроэкономика.

· Экономика и финансы предприятия.

· Теория и практика конкуренции.

· Общий менеджмент.

· Финансовый менеджмент.

· Инновационный менеджмент.

· Производственный менеджмент.

· Управленческие решения.

· Маркетинг.

· Рынок ценных бумаг.

· Инвестиционное дело.

· Экономический анализ.

И требует от

слушателей магистратуры не только устойчивых

знаний экономической теории, излагаемой в этих дисциплинах, но и навыков

проведения экономического, финансового анализа, оценки его результатов, умения

формировать и формулировать, на этой основе, соответствующие мероприятия,

определять пути их оптимального решения.

Целью

дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование у слушателей

магистратуры устойчивой системы теоретических знаний, профессиональных

компетенций, практических навыков по разработке корпоративных и различных функциональных

стратегий, реализации конкретных управленческих решений стратегического

характера в процессе реального функционирования организации.

Задачи

изучения дисциплины:

● реализация требований, установленных государственным

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к

подготовке специалистов по вопросам экономики, финансов и менеджмента;

● формирование системы теоретических знаний и

профессиональных компетенций в области стратегического управления;

● формирование и развитие навыков практического

использования полученных знаний в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины Вы должны:

иметь представление:

● о месте

стратегического менеджмента в системе управления организацией;

● о базовых концепциях

основных школ стратегического менеджмента;

● о содержании процесса стратегического управления

организацией;

● о профессиональных компетенциях менеджера по

стратегическому управлению.

знать:

● виды корпоративных стратегий и факторы,

обусловливающие их выбор;

● содержание различных функциональных стратегий;

● основные этапы формирования и реализации стратегий;

● основные способы и методы проведения стратегического

анализа внешней и внутренней среды организации;

● основные способы разработки стратегических планов

организации;

● предназначение, содержание и формы стратегического

контроля.

уметь:

● обосновать выбор основной стратегической цели на

основе миссии организации;

● провести анализ внешней и внутренней среды организации

с целью обоснования выбора типа корпоративной стратегии;

● определить сильные и слабые стороны организации;

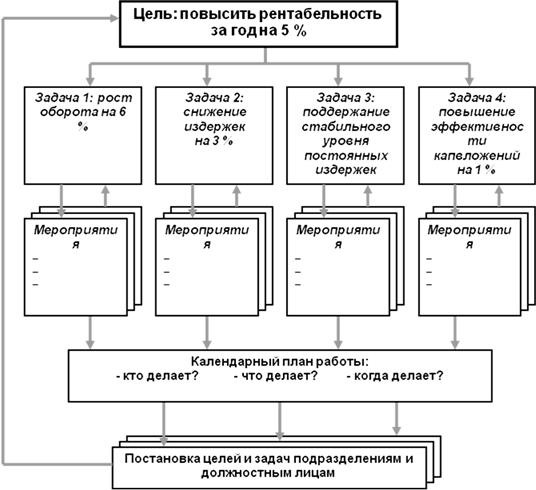

● провести декомпозицию стратегических целей

организации;

● сформулировать, в процессе декомпозиции целей, основные

стратегические задачи развития организации;

● определять основные компоненты функциональных

стратегий;

● разрабатывать конкретные управленческие решения

стратегического характера направленные на достижение стратегических целей и

решение стратегических задач;

● оценить степень реализации выбранной организацией

стратегии.

Тема 1. Теоретические основы стратегического менеджмента

Цели

изучения темы: Получить понимание сути и

содержания стратегического управления современной организацией. Осознать основные компетенции, которыми должны

обладать специалисты, осуществляющие разработку стратегических программ, и

руководители, принимающие стратегические решения.

Задачи

изучения темы:

● Раскрыть объективные и субъективные причины, обуславливающие

генезис стратегического менеджмента организации, его становление и развитие.

● Раскрыть цели, задачи, основные функции

стратегического менеджмента организации.

● Раскрыть подходы к принятию стратегических управленческих

решений.

● Раскрыть профессиональные компетенции, которыми должны обладать

специалисты, осуществляющие разработку стратегических программ и принятие

стратегических решений.

Успешно

изучив тему, Вы

Получите теоретические

представление о:

●

Истории возникновения и развития стратегического менеджмента.

●

Содержании стратегического менеджмента.

●

Основных концепциях, методах и инструментах стратегического менеджмента.

●

Механизмах принятия стратегических решений.

●

Профессиональных компетенциях специалистов в области стратегического

управления организацией.

Будете знать:

●

Суть стратегического менеджмента.

●

Цели, задачи, функции стратегического менеджмента.

●

Отличительные особенности базовых концепций стратегического менеджмента.

●

Основные принципы принятия стратегических решений.

●

Инструментарий стратегического менеджмента.

Приобретете

профессиональные компетенции позволяющие:

●

Адаптировать методы и инструменты стратегического менеджмента в практику

деятельности современной организации.

●

Грамотно сформулировать требования к стратегии организации.

●

Грамотно сформулировать требования к профессиональным компетенциям

специалистов, обеспечивающих разработку стратегических программ и принятие

стратегических решений.

Учебные

вопросы темы:

1. Стратегический менеджмент и его место в системе

управления организацией.

2. Школы стратегического менеджмента.

3. Цель, задачи и основные функции стратегического менеджмента.

4. Профессиональные компетенции менеджера в области

стратегического управления.

Вопрос 1. Стратегический менеджмент и его место в

системе управления организацией.

Стратегический

менеджмент представляет собой, с

одной стороны, реальный процесс управления деятельностью организации, с другой,

это важная область экономической теории. В англоязычной академической, и

особенно в учебной, литературе традиционно считается, что возникновение

стратегического менеджмента как самостоятельной научной дисциплины было связано

с новыми условиями деятельности компаний, прежде всего, в США, сложившимися к

началу 1960-х гг.

Наиболее емко и, в то же время, кратко, с нашей точки

зрения, определение сути понятия «стратегический

менеджмент» дали американские исследователи этого феномена А.А. Томпсон и

А.Дж. Стрикленд: «искусство разработки и

реализации стратегии».

Свое понимание и

видение этого чрезвычайно многогранного явления они последовательно изложили в

фундаментальном учебнике, увидевшим впервые свет в

В отличие от широко растиражированной в русскоязычной

экономической литературе точки зрения, что возникновение стратегического менеджмента как самостоятельной научной дисциплины было связано

исключительно с новыми условиями деятельности компаний, прежде всего, в США,

следует особо подчеркнуть, что теоретические основы стратегического

планирования и прогнозирования (народнохозяйственное планирование и

прогнозирование), широкомасштабное и развернутое управление разработкой и

реализацией государственных пятилетних планов (практика управления) были

заложены и успешно реализовывались уже в СССР в 30-тые годы ХХ столетия.

Действительно, 60-тые годы в мировой экономике

характеризовались бурным развитием новых

технологий, что, в свою очередь, и потребовало прогнозирования будущего технологического развития производства и возникающих, в связи с этим, рыночных возможностей его применения корпорациями

с целью осуществления широкомасштабной экспансии не только на национальном,

но и на международных рынках товаров и услуг. Начиная именно с этого периода, рынок

товаров и услуг развитых стран стал характеризоваться высоким уровнем насыщенности и конкуренции. В 70-тые

годы в мировой экономике прогремели знаменитые «торговые войны» США-Япония. С

возникновением и развертыванием деятельности транснациональных корпораций

начались процессы глобализации рынков,

но уже не только товаров и услуг, но, прежде всего, рынков капитала. Все эти

факторы усиливали неопределенность, неустойчивость и турбулентность среды

существования бизнеса. Корпорации (именно корпорации) уже не могли

ограничиваться в своей деятельности только оперативно – тактическим планированием

и повышением эффективности функционального менеджмента. У высшего менеджмента

корпораций возникла четко понимаемая необходимость в долгосрочном планировании

и более адекватном прогнозировании (в отличие от широко применяемого –

прогнозирования на основе аппроксимации устойчивых трендов) и управлении,

нацеленном на будущее.

Изначально процессы экономического (хозяйственного)

стратегического осмысления затрагивали, прежде всего, область государственных

интересов и, соответственно, области социальной и экономических политик,

разрабатываемых и проводимых государством, в лице его функциональных органов.

Характерный пример тому, энергетическая стратегия США, – «Энергетический закон»

прямого действия с пятилетним плановым горизонтом. Поэтому можно с уверенностью

утверждать, что далеко не только потребности корпоративного сектора экономики в

управлении, нацеленном на будущее, обусловили возникновение и развитие теории

стратегического менеджмента. Ряд исследователей, в т.ч. работающих и в

англосаксонских странах, признавая фактическое положение дел с причинами и

условиями возникновения и становления стратегического менеджмента как

самостоятельной научной дисциплины, вычленяют ряд исторических этапов генезиса

этого явления хозяйственной жизни общества: «долгосрочное планирование»,

«стратегическое планирование», «стратегический менеджмент».

Приняв, как предпочтительное, определение

стратегического менеджмента - «искусство

разработки и реализации стратегии», необходимо раскрыть и понятие

«стратегия». В литературе существует многообразие трактовок и этой сущности. Не

вдаваясь в теоретический дискурс по этому поводу, однозначно определим

«стратегию» как план. Представлен ли этот «план» в какой либо документарной форме (одно из ранних

значений слова «план» – проекция «мысли – формы» какого либо процесса, явления,

объекта на плоском листе (бумаги), или же он (план) существует исключительно

как мысленная форма и умозрительная

конструкция, - это все равно «план».

Стратегия – это план, построенный на прогнозе наиболее

вероятного развития событий. Очевидно, что по мере продвижения к цели возможно

изменение состояния внешней среды, самой организации и т.п. Кроме того,

прогнозирование всегда строится на модельных представлениях о динамических

сложных системах, при этом возможны как ошибки самих проектировщиков, так и

существенные изменения внутренних и внешних факторов. Это требует готовности

к внесению корректив как непосредственно в цели, так и в действия по достижению

намеченных целей.

Следовательно, содержательно формирование стратегии

это собственно и есть планирование и прогнозирование, т.е. процесс

формообразования устойчивых представлений субъекта о будущем состоянии объекта,

его системных взаимосвязях и внешних (системных) взаимозависимостях. Процесс

формирования стратегии получил название «стратегического планирования».

В определении стратегического менеджмента - «искусство разработки и реализации

стратегии» вычленены два «самостоятельных» процесса: разработка и реализация. Эта «самостоятельность» касается

исключительно временного аспекта

процесса стратегического управления. Долгосрочное (долговременное) целеполагание

- процесс осознания и формирования

целей, текущая (кратковременная)

деятельность - процесс реализации,

достижения поставленных целей, посредством поэтапного решения конкретных задач

в режиме реального времени. Эта временная двойственность и составляет суть «стратегического управления».

Содержательно данная сущность разворачивается в едином процессе. Функционально

алгоритм процесса стратегического управления выглядит следующим образом. Анализ – Планирование – Реализация –

Контроль-Корректировка.

Понятийно эта

функциональная парадигма базируется на методическом подходе, известном в

теории, как цикл Шухарта - Деминга (Планируй

– Выполняй – Проверяй – Улучшай). Такой методический подход позволяет

рассматривать процесс стратегического управления как непрерывный процесс. Цикл

Шухарта - Деминга (Цикл PDCA) – известная модель непрерывного улучшения

процессов - планируй (Plan), делай (Do), проверяй (Check), воздействуй (Act),

при ее применении в самых различных областях деятельности позволяет эффективно управлять этой деятельностью на системной основе. Планирование -

идентификация и анализ проблемы; оценка возможностей и планирование необходимых изменений. Выполнение

- поиск решения проблемы и осуществление

запланированных мероприятий. Проверка

- оценка результатов и выводы в

соответствии с поставленной задачей. Действия - принятие решения на

основе полученных выводов; если изменение не решает поставленную задачу следует

повторить цикл, внеся коррективы в план.

У. Шухарт впервые описал концепцию PDCA в

Следует отметить, что

«философия» идей, изложенных Э. Демингом в своей книге, зародилась намного

раньше – подобные идеи изложены в китайских трактатах, и в частности, в трактате VI века до н.э. (по другим

источникам IV века до н.э.) китайского стратега и мыслителя Сунь –

Цзы: «Трактат о военном искусстве» (дословно – «Законы войны (военные

методы) почтенного (учителя) Суня»). Эти тексты обнаружены и стали общественным

достоянием сравнительно недавно. Трактат переведен и на русский язык. Есть все

основания полагать (имеются многочисленные исследования), что общая идеология трактата, совмещая в себе конфуцианские устои

поддержания социального гомеостаза с даосской диалектикой, может

быть успешно применима и в сегодняшних условиях. Практика показывает, что

стратегическая «философия» трактата, став методологией традиционной китайской

культуры, успешно используется «современными стратегами» как основа «философии»

и формирования, и реализации современных корпоративных стратегий. И у нас

с Вами есть все основания обратить особое внимание на «Трактат о военном

искусстве» китайского стратега Сунь – цзы, тем более, что эта книга причислена экспертным

сообществам к когорте лучших мировых произведений всех времен и народов,

повествующих об искусстве стратегического управления.

В контексте сказанного отметим основные этапы

становления стратегического менеджмента (ХХ столетие) традиционно приводимые в англоязычной (американской) учебной

литературе. Принимая данную содержательную классификацию как своеобразие и

особенность американского «видения» зарождения и формирования стратегического

менеджмента отметим, что отмеченные этапы, в иных экономических «юрисдикциях», могут иметь иное содержательное начало и иные

временные границы.

Бюджетирование

(1930—1940 гг.).

Специальных служб планирования в организациях не

создавалось. Формальное планирование ограничивалось составлением ежегодных

финансовых смет - бюджетов по статьям расходов на разные цели. Особенностью

бюджетных методов планирования является их краткосрочный характер и внутренняя целевая

направленность. При использовании бюджетно-финансовых методов планирования главной

заботой менеджеров являются текущая прибыль и структура затрат.

Долгосрочное

планирование (1950—1960 гг.).

Долгосрочное планирование производства продукции и

освоения рынков. Характерными стали высокие темпы роста рынков товаров и

достаточно высокая предсказуемость тенденций развития национальной экономики.

Основная идея долгосрочного планирования - прогноз производства и продаж организации

на несколько лет вперед. Главный показатель – объем сбыта продукции, получаемый

на основе экстраполяции достигнутых результатов в предыдущие годы. Основная задача

– обеспечение финансовыми (и на этой основе, соответственно, иными) ресурсами

для адекватного роста объемов производства. При долгосрочном планировании стали

обращать внимание на выработку стратегического поведения организации.

Стратегическое

планирование (вторая половина 1960-х гг.).

В отличие от долгосрочного - стратегическое планирование

не опирается на метод экстраполяции (отказ от планирования «от достигнутого»).

В основе стратегического планирования лежит анализ, как внутренних возможностей

организации, так и учет внешних факторов, поиск путей использования конкурентных

преимуществ с учетом специфики организации. Цель стратегического планирования

заключается в улучшении реакции организации на динамику рынка и поведение

конкурентов.

Стратегический

менеджмент (середина 1970-х гг.).

Термин «стратегический менеджмент» был введен в практику

менеджмента на стыке 60—70-х гг. ХХ столетия для того, чтобы обозначить разницу

между текущим управлением на уровне реализации производственных планов и

управлением, осуществляемым на высшем уровне. Ведущей идеей, отражающей суть

перехода от традиционного управления к стратегическому, явилась идея переноса

центра внимания высшего руководства на внешнее окружение организации, для того

чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем

изменения.

Стратегический менеджмент организации предполагает

установление ясных и вполне конкретных целей, и разработку путей их достижения

на основе использования сильных сторон организации и благоприятных возможностей

среды, снижение влияния внешних угроз, усиление слабых сторон организации.

В основе стратегического менеджмента лежит

представление (воображение) лидеров организации о ее будущем. О возможных путях

его достижения. Обычно об этих представлениях говорят как об образе будущего, о видении будущего организации в окружающем ее мире или о видении.

Таким образом, исходя из понимания классической

парадигмы «управления» организацией, как процесса обеспечивающего ее устойчивое

функционирование, мы можем констатировать, что «стратегический менеджмент» организации представляет собой систему

управления организацией, состоящую из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих

подсистем:

1) управление

стратегическими возможностями, включающее анализ и выбор (планирование) стратегической

позиции, или формирование "запланированной стратегии";

2) оперативное управление в режиме

реального времени, позволяющее организациям реагировать на происходящие изменения

(реализация стратегии), или "реализуемая стратегия".

Особенности современного стратегического менеджмента

Суть особенностей современного

стратегического менеджмента (американского – «западного» образца) наиболее ярко

отражена, как мы полагаем, в названии широко известного учебника Девида Аакера под

названием «Стратегическое рыночное управление». На определенном этапе развития потребительского (прежде всего американского) рынка оказались совершенно недостаточными, прежде всего для

«поглощения» все возрастающей «кредитной экспансии», максимально

задействованные мощности технологий маркетинга - «соединение» производства с рынком.

Необходимы были новые подходы к «организации» рынка, позволяющие значительно

повысить его емкость, и прежде всего его стоимостную компоненту. Ориентация

стратегического управления организациями на потребительский рынок явилась новым

импульсом в развитии этого рынка, новой

парадигмой развития стратегического

менеджмента. Получив такую

мощную мотивационную подпитку стратегический менеджмент «обогащается» новыми

возможностями.

Традиционное стратегическое планирование основано на

детальном калькулировании финансового эффекта. Признавая «директ–костинг»

необходимым элементом системы стратегического планирования, новые подходы в стратегическом управлении ставят

акценты на «упреждающем» планировании

и создании ценностей для потребителей[1],

учете и нефинансовых индикаторов деловой активности.

Стратегическое управление по результатам - это

система, в которой формальные процедуры сбора, анализа информации и отчетности,

используемые для управления и контроля деятельности, организованы таким

способом, что бы побудить каждое подразделение, каждого менеджера и сотрудника

достичь стратегических целей организации, ориентируясь на создание а, главное, на

реализацию «запрограммированных» стратегией ценностей для потребителей.

Это иной подход к управлению результативностью. Это качественно

иные алгоритмы поведения персонала организации. Это радикальные изменения в

стратегическом менеджменте. Это переход от быстрого реагирования (реактивного

действия) к проактивному поведению, адекватному меняющейся среде.

Вопрос 2. Школы стратегического менеджмента и современное

значение школ.

Теоретические подходы к раскрытию сущности стратегического менеджмента

характеризуются развитием множества различных направлений и школ.

Классификацию концепций стратегического менеджмента можно выполнять

различными способами. По акценту в деятельности менеджмента организации

различают следующие концепции:

Предпринимательская. Согласно

данному подходу стратегия развивается на основе предпринимательского видения

будущего организации сильным лидером, и вся деятельность организации подчиняется

реализации этой задаче. Этот подход наиболее широко применим на предприятиях

малого и среднего бизнеса.

Адаптивный подход. Развитие

осуществляется медленно и осторожно по шагам, путем приспособления к окружающей

среде. Менеджеры стараются избегать риска, нововведения в таких условиях

осуществляются медленно и путем длительных согласований.

Концепция планирования. Акцент

переносится на развитие процедур планирования. Главная цель менеджеров на

основе тщательного, долгосрочного планирования достичь максимального контроля

над организацией и процессами окружающей среды, добиться устойчивости и

стратегических конкурентных преимуществ.

Опыт развития многих предприятий показывает, что наибольший эффект

достигается не при раздельном, а при совместном использовании всех трех

концепций.

Возникновение различных школ стратегического менеджмента связано с

постоянным поиском наиболее эффективных концепций стратегического управления.

Одни направления уже пережили пору расцвета, другие применяются в полной мере,

третьи еще пробиваются на поверхность в виде отдельных публикаций и сообщений.

В современной теории стратегического менеджмента традиционно выделяют две

базовые концепции развития стратегического менеджмента:

· Одну концепцию представляют так называемые «предписывающие

школы», показывающие как это делать на основе теории.

· Другую концепцию представляют так называемые «описательные

школы», описывающие как вырабатывается стратегия в реальных условиях.

К предписывающим школам относятся:

· Школа

дизайна (Гарвардская школа бизнеса).

Школа дизайна основывается

на разработке стратегии путем тщательного осмысления и проектирования. Дизайн

означает проектирование стратегии. Представители школы дизайна, доминировавшей в 1960-е гг., рассматривают

стратегию как процесс неформального дизайна, т.е. конструирования,

проектирования, моделирования.

Сторонники дизайн-школы придумали SWOT – анализ,

означающий оценку сил (Strengths) и слабостей (Weaknesses) организации в свете

существующих возможностей (Opportunities) и угроз (Threats).

Дизайн-школа предлагает модель построения стратегии

как попытки достижения совпадения или соответствия внутренних и внешних

возможностей. Девиз школы дизайна - "установление соответствия".

Основной акцент на оценке внешних и внутренний ситуаций.

К первым относятся существующие во внешнем окружений угрозы и возможности, ко

вторым - сильные и слабые стороны организации.

Весьма важное для формирования стратегии значение

имеют организационные ценности, или ценности менеджмента (убеждения

предпочтения индивидов, формально возглавляющих организацию), социальная

ответственность, в частности моральные устои общества, в котором

функционирует организация.

· Школа планирования.

Предусматривает методологию формального планирования и разработки стратегических

планов организаций.

Рис. 1. Матрица «рост - доля рынка»

Школа планирования (И. Ансофф), расцвет которой пришелся на

1970-е гг., рассматривала стратегию как относительно независимый процесс

формального планирования.

Основные идеи школы планирования - построение

стратегии как формальный процесс - включали: формальные процедуры, формальное

обучение, формальный анализ, множество цифр. Выработка стратегического курса

была прерогативой высококвалифицированных плановиков, входящих в состав

специализированных отделов стратегического планирования, имеющих прямой выход

на высшее руководство организации.

· Школа

позиционирования.

Согласно ей стратегия создается с помощью определения наиболее выгодных

рыночных позиций по отношению к конкурентам, поиска средств, обеспечивающих

победу.

Рис. 2. Генерические стратегии М. Портера

Сторонники школы

позиционирования (М. Портер, 1980-е гг.) сосредоточились не столько

на технологиях планирования стратегии, сколько на раскрытии и определении ее содержания. Последователи школы в

качестве важнейшей задачи рассматривали подходы

к выбору стратегии в соответствии с позиционированием организации на рынке.

Бостонская консультационная группа (БКГ) предложила матрицу «рост - доля рынка».

Матрица «рост - доля рынка» была частью «портфельного

планирования», т. е. направления исследования распределения ресурсов в

соответствии с потребностями различных направлений бизнеса в

диверсифицированной компании.

В

Два основных

типа конкурентных преимуществ – низкие издержки и дифференциация. Они в сочетании с диапазоном целевых сегментов

позволяют выработать стратегии.

К описательным школам относятся:

· Школа

предпринимательства. Стратегия

создается на основе усилий главного действующего лица — предпринимателя и его

видения будущего бизнеса.

· Когнитивная

школа. Изучает стратегию как процесс,

протекающий в сознании ее разработчика.

· Школа

обучения. Стратегии создаются

постепенно в соответствии с процессами обучения персонала.

· Школа

власти. Стратегия создается путем

сложных переговоров, компромиссов, внутренней борьбы различных группировок

внутри организации.

· Школа

культуры. Процесс разработки

стратегии считается коллективным процессом, на который сильно влияет ее

организационная культура.

· Школа

внешней среды. Стратегия организации

полностью определяется изменениями внешней среды, организация начинает изменять

свою стратегию в результате внешних изменений.

· Школа

конфигурации. Объединяет все подходы

других школ. Создание стратегии в ней рассматривается как процесс трансформации

организации путем скачков в развитии, так называемых «квантовых скачков». В

промежутках между этими скачками менеджмент должен поддерживать стабильность

организации и готовить организацию к изменениям.

Школа

конфигурации, представляет собой подход, который стремится объединить

задачи всех предшествующих — процесс выработки стратегии, ее содержание,

организационную структуру и ее окружение. Она опирается на принципы и методы

организационного развития, выводя из них закономерности стратегических

изменений: стратегия рассматривается как процесс трансформации.

Конфигурация - это рассмотрение устойчивых структур

организации и внешнего контекста. Трансформация - это процесс разработки

стратегии. За конфигурацией неизбежно следует трансформация.

Современное

значение школ стратегического менеджмента

Классификация школ стратегического менеджмента носит в определенном

смысле условный характер. В условиях реального стратегического управления

практически невозможно определить какая школа находится в основе формирования

стратегии той или иной организации. На практике и в зарубежных, и в российских организациях

одновременно применяют несколько различных подходов.

Одни из них хорошо зарекомендовали себя для анализа деятельности

организаций, другие эффективны в формировании и реализации инновационных

проектов, третьи применяются для проектирования стратегических изменений в

некоммерческих организациях и т.д.

Важно научиться выбирать, из всего арсенала методов,

предоставляемого школами, и применять наиболее целесообразные методы,

для решения задач стратегического менеджмента, возникающих в конкретных организациях и в определенный

момент времени.

Современный процесс разработки стратегии характеризуется комбинацией

отдельных элементов из различных школ. С одной стороны, он должен быть оснащен

формальными процессами, эффективными методами и инструментами. С другой

стороны, в рамках разработки стратегии должны быть проработаны организационные,

психологические и политэкономические (внутрикорпоративные и вне корпоративные производственные

отношения) отношения, чтобы

сбалансировать различные центры власти и группы интересов, существующие в

организации, и в конечном итоге создать максимально действенную стратегию.

Вопрос 3. Цели, задачи и основные функции

стратегического управления.

Стратегия организации

дает ответы на три ключевых вопроса:

1.

Каков

существующий и будущий профиль бизнеса?

2. Каковы цели организации?

3.

Что

необходимо сделать, чтобы обеспечить достижение поставленных целей?

Стратегическое

управление, имея

в своей основе стратегию, предполагает определенную логику реализации

взаимообусловленных процессов, или иначе говоря, предполагает определенный

алгоритм стратегического управления.

Основные этапы стратегического менеджмента организации включают в себя:

· видение будущего;

· осознание миссии;

· анализ и оценку внешней среды;

· анализ и диагностику сильных и слабых сторон

организации;

· определение стратегических целей;

· определение стратегических задач;

· формирование корпоративной стратегии, как

стратегической программы;

· формирование функциональных стратегий, как программ

конкретных действий;

· реализация конкретных мероприятий стратегических

функциональных планов;

· оценку достигнутых результатов;

· осуществление стратегического контроля, как формы «обратной

связи»;

· корректировка стратегии, включая процедуру планирования

«передвижение планового горизонта».

В работах «западных», и прежде всего американских, авторов встречаются

и иные формулировки этапов алгоритма

стратегического управления. Хотя сути описанного выше алгоритма они не изменяют. Так, к

примеру, процесс стратегического менеджмента (по Томпсону и Стрикленду)

включает в себя решение ряда взаимосвязанных задач:

· формирование стратегического видения, включая

определение цели, долгосрочного направления движения и миссии организации,

· преобразование стратегического видения и миссии в конкретные

задачи и цели деятельности,

· квалифицированное и эффективное внедрение и

использование выбранной стратегии,

· оценка достигнутых результатов, отслеживание тенденций

и внесение корректирующих действий в стратегию с учетом изменяющихся условий,

новых идей и возможностей.

Роль и место

стратегии в деятельности организации

Организация как институт. Организация как система отношений. Организация

- систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующих

достижение определенных целей. Любая организация может быть представлена как

открытая система, встроенная во внешний мир. На входе организация получает

ресурсы из внешней среды, на выходе она отдает ей созданный в организации

продукт (услугу). Жизнедеятельность (функционирование) организации включает в

себя три основных процесса:

· получение сырья / ресурсов из внешнего окружения;

· изготовление продукта / услуги;

· передача продукта / услуги во внешнюю среду.

Управление / менеджмент организации обеспечивает баланс между

процессами жизнедеятельности в организации и мобилизует ресурсы организации.

Традиционный подход к управлению – успех зависит от внутренней эффективности.

Достигается через рост производительности труда, эффективное использование

ресурсов. Это в идеале. Но порой, а это характерно для этапа становления российского

бизнеса, высокая внутренняя эффективность достигается за счет завышенной нормы

рентабельности, т.е. за счет неоправданно высоких цен. За счет этого возникает

мощное инфляционное давление. А это

уже проблемы антиинфляционного регулирования экономики со стороны государства.

Современный подход к управлению функционированием организации фокусирует

успех на востребованности потребителями и обществом продукции и услуг

организации. Все внутренние структуры (организационная структура, процессы

производства и управления, культура и т. п.) являются реакцией организации на

изменения во внешней среде. Поскольку постоянно меняется среда, должна

постоянно меняться и организация. Эти изменения, затрагивающие социальную сферу

организации, персонал и организационную культуру, не менее важны, чем изменения

продуктов, рынков, технологии.

Стратегический менеджмент организации

характеризует системный и ситуационный подход. Все элементы стратегии служат одной общей цели (целостность),

поддерживается одновременно большое количество обратных связей между элементами

(сложность), необходимо выстраивать долгосрочные прогнозы развития

(инерционность), должна поддерживаться высокая надежность функционирования

системы управления, а также ее эффективность. Это определяет системный подход. В то же время к

стратегическому менеджменту должен применяться ситуационный подход в силу требований адаптивности и готовности к

изменениям. Все внутриорганизационные построения (организационная культура,

структура, система планирования и др.) являются реакцией организации на

соответствующие изменения во внешнем окружении и некоторые изменения во

внутренней среде.

Принципы стратегического управления включают в

себя довольно большую группу требований и подходов, выработанных в течение

нескольких десятилетий практики применения стратегического управления.

Очевидно, что стратегическое управление распространяется на долгосрочную

перспективу. Это видение будущего организации или прогнозная программа ее

развития. Эта программа поддерживает постоянство целей и устойчивость в рамках

согласованной при планировании концепции развития.

Стратегический менеджмент реализует изменения в

организации поэтапно через реализацию долгосрочных (стратегических),

среднесрочных (тактических) и краткосрочных (оперативных) задач. Этот подход

является комплексным, одновременно принимая во внимание изменения внешней

среды, так и внутренние возможности организации. Важнейшим принципом является

реализуемость и достижимость планов. Стратегия должна обладать приоритетностью

(служить основой для построения оперативных планов). Постоянство целей в

стратегическом менеджменте сочетается с гибкостью, адаптивностью и готовностью

к изменениям. Предприятие рассматривается как открытая структура,

ориентированная на достижение согласованных результатов для заинтересованных в

ее деятельности сторон.

Отличие

стратегических аспектов управления от тактических и оперативных

Все многообразие факторов, определяющих развитие организации можно

разделить на внешние и внутренние. Стратегический аспекты управления связаны в

большей степени с внешними факторами развития организации и, в отличие от

тактических или оперативных моментов, затрагивают относительно долгосрочных

перспектив развития организации.

Для конкретной организации соотношение стратегического и тактического является относительным и

в сравнении с другими организациями, и по отношению к разным конкретным

ситуациям. Стратегическая реакция системы управления организации — эффективная адаптация к изменениям внешнего окружения.

Стратегический менеджмент требует и особого

механизма принятия и реализации управленческих решений, отличного от

оперативного управления.

При этом отметим ряд особенностей в реализации системы стратегического

управления:

· выделение ресурсов организации для достижения

стратегических целей независимо от фактической структуры управления

производственно-хозяйственной деятельностью;

· создание центров руководства по достижению

стратегической целью (целями);

· стимулирование персонала производственных, функциональных

подразделений и их руководителей по критерию

«степень достижения стратегических целей».

Основные

функции стратегического менеджмента

Описывая алгоритм

стратегического управления мы, по сути, описали функционал стратегического менеджмента. Следует заметить, что в

литературе встречаются и более «формализованные», классические определения этих

функций. Хотя содержание процессов

стратегического управления от этого не изменяется.

Так,

к примеру, по Лоранжу определяют 4 основные

функции стратегического процесса:

· распределение ресурсов,

· адаптация к внешней среде,

· внутренняя координация,

· организационное стратегическое предвидение.

Распределение

ресурсов распространяется

на все виды экономических ресурсов: финансовые, человеческие, материальные и

нематериальные, информационные, временные

ресурсы.

Адаптация

к внешней среде. Позволяет

улучшить отношения организации с окружением, адаптироваться к внешним как

благоприятным возможностям, так и угрозам, выявить альтернативные варианты и

обеспечить эффективное приспособление стратегии к окружающим условиям.

Внутренняя

координация. Она включает

координацию стратегической деятельности для отображения сильных и слабых сторон

организации с целью достижения эффективной интеграции внутренних операций.

Осознание

организационных стратегий.

Предусматривает осуществление систематического развития мышления менеджеров

путем формирования организации, которая может учиться на прошлых стратегических

решениях.

Стратегические решения.

В

основе стратегического управления лежат управленческие решения, определяющие

стратегическое поведение организации:

· ориентированы на будущее и закладывают основу для

принятия оперативных управленческих решений;

· сопряжены со значительной неопределенностью из-за

неконтролируемых внешних факторов;

· связаны с вовлечением значительных ресурсов и имеют

долгосрочные последствия для организации.

Стратегические решения в обязательном порядке

предполагают установление конкретных исполнителей и их компетенций,

обоснованных сроков и конкретной ответственности; системы привлечения и

адекватного распределения ресурсов; эффективного механизма контроля.

Стратегическое управление организацией включает пять

основных компонентов, образующих следующую последовательность перспективно-целевых

решений (рис. 3.).

Рис. 3. Алгоритм перспективно-целевых решений в стратегическом

управлении развитием организации

Охарактеризуем

основные элементы алгоритма принятия решений.

1. Видение -

это умозрительный

образ возможного и желаемого будущего состояния общественного

бытия, образ, который возможно и предопределит будущие основные параметры функционирования

организации в окружающем ее мире.

2. Сфера бизнеса

- определенный вид хозяйственной, предпринимательской деятельности, связанной

с удовлетворением того или иного класса общественных потребностей. Определение организацией

сферы бизнеса предполагает оценку перспектив формирования и развития тех или

иных общественных потребностей, уяснения своего конкретного места и

возможностей, которыми при этом может располагать организация.

3. Миссия организации

- это образная цель, представленная в наиболее общей форме, выражающая предназначение

(основную причину) существования организации.

4. Стратегия – генеральный

план

(интегрированная модель) действий, предназначенный для достижения поставленных организаций

целей. Содержанием стратегии является набор взаимоувязанных по срокам,

ресурсам, исполнителям целей, задач, процедур принятия и реализации решений.

5. Программы и функциональные планы - это система мер по реализации принятой организацией

стратегии, призванная решать задачи распределения ресурсов, полномочий и

ответственности среди подразделений (сотрудников), участвующих в реализации

стратегии; разработки оперативных планов и программ.

Вопрос 4. Профессиональные компетенции специалистов в

области стратегического управления.

Среди собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний бытует

мнение, что стратегическое управление организацией - это тот высший уровень

работы менеджера, на котором процесс его профессиональной деятельности, по сути,

схож с искусством. Как отмечает Омае Кеничи[2] в

своей книге «Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски»:

Успешное формирование и реализация стратегии возможны

при условии выполнения менеджерами не только традиционных, но и специфических

видов управленческих функций.

Стратегический менеджмент - разработка и реализация

корпоративной стратегии организации в условиях высокой турбулентности внешней

среды, прежде всего сырьевых рынков, рынков капитала, инноваций - требует от

управленцев не только профессиональной подготовки в области планирования,

организации производства, управления персоналом. Менеджеры в области

стратегического управления должны обладать особым стилем мышления, глубоко

понимать закономерности функционирования рынка, тенденции развития современной

экономики, отдельных ее отраслей, прежде всего тех, на которые распространяются

стратегические интересы их организации.

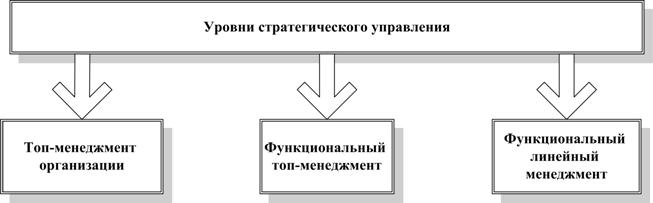

В теории управления традиционно выделяют три

функциональных уровня системы стратегического управления организацией (см. рис.

4.).

Рис. 4. Функциональные уровни системы стратегического

управления организацией

К топ-менеджменту относятся руководитель организации (первое

должностное лицо: Президент, Генеральный директор, Исполнительный директор,

Председатель правления и пр.), его

заместители, а также функциональные

руководители высшего звена (непосредственно отвечающие за определенную функциональную

сферу деятельности организации:

маркетинг, снабжение, сбыт, производство, экономика, финансы, кадры,

безопасность, информационное обеспечение и пр.).

К функционально – линейному менеджменту относятся

руководители первичных (низовых) подразделений всех функциональных сфер

организации, осуществляющие самостоятельное руководство маркетинговыми,

производственными, инженерно-техническими, планово-экономическими, кадровыми и

другими функциональными службами, направляющие, координирующие, стимулирующие

деятельность персонала (сотрудников, рабочих, служащих).

Отличительная особенность топ-менеджеров организации в

сравнении с функциональными

топ-менеджерами, их особый управленческий функционал состоит в том, что они от лица собственников

непосредственно осуществляют фактическое руководство организацией, и, по сути, от

них во многом зависит результативность ее деятельности.

Можно

выделить несколько критериев, отличающих топ-менеджеров от руководителей более

низкого уровня:

·

Влияние на

деятельность организации.

Отличительной особенностью топ-менеджера является

существенное влияние, которое он может оказать на деятельность всей

организации.

Обычно руководитель высшего уровня отвечает за

какую-то определенную и достаточно большую часть работы организации. Например,

за ее финансовое состояние отвечает финансовый директор, за продажи несет

ответственность директор по продажам, за персонал — директор по персоналу, за

маркетинг — директор по маркетингу и т.д. Именно от его решений зависит,

насколько успешна будет работа организации в данном направлении, что объясняет

значительное влияние руководителя высшего уровня на результаты работы всей

организации.

· Подчиненность высшему должностному лицу.

Непосредственная подчиненность генеральному директору

организации и опосредованно представителям собственников (через соответствующий

орган управления, который предусматривает «Устав организации», возможно и через

Совет Директоров). В ряде компаний «Устав» предусматривает двух высших

руководителей, один из которых возглавляет исполнительный орган управления и

отвечает за текущую деятельность (обычно

это генеральный, исполнительный директор), а другой, представляя организацию в целом,

отвечает за ее стратегическое развитие (как правило, это президент), в этом

случае топ-менеджер подчиняется одному из них либо обоим.

· Самостоятельность в принятии решений.

Топ менеджмент отличает значительная самостоятельность

в принятии различных управленческих решений и особая мера ответственности за их

результат. Кроме того, топ-менеджер является в организации наиболее

компетентным специалистом в своей области. В связи с этим для оценки работы

топ-менеджеров часто используются результаты работы всей организации.

Неверное решение топ-менеджера способно нанести

огромный ущерб организации, а в отдельных случаях — привести к банкротству.

Поэтому для руководителей высшего уровня характерна высокая мера

ответственности за принимаемые ими решения.

Необходимо заметить, что в

ТК РФ нет упоминания о такой категории работников, как топ-менеджеры. Однако на

практике это понятие весьма распространено и включает, как правило, должности

всех руководящих работников организации.

В современной литературе

по вопросам управления понятию «топ-менеджер» придают различные, но близкие по

смыслу, значения:

· руководитель высшего звена, отвечающий за

стратегические решения по ключевым направлениям деятельности организации;

· управляющий высшей

квалификации;

· руководитель средней и

крупной организации, имеющий в своем подчинении менеджеров «среднего звена»;

· самые лучшие, самые

«качественные» управляющие, под руководством которых организация становится

ведущей в своей области.

Таким образом, понятие

«топ-менеджмент», на наш взгляд, достаточно условно. Обобщая разнообразные

формы интерпретации данного понятия, можно свести к единственному значению -

это высший уровень руководящего звена, лицо, принимающее, точнее, участвующее в

определении стратегии развития организации, то есть, с точки зрения

менеджмента, это сотрудник, влияющий на развитие всего бизнеса. К наиболее типичным должностным позициям топ-менеджеров

российских организаций традиционно относятся следующие:

Таблица 1.

Типичные

должностные позиции топ-менеджеров на российских предприятиях

|

Высшее

руководство |

Функциональное

руководство |

|

Генеральный

директор |

Коммерческий директор |

|

Заместители

генерального директора |

Финансовый директор |

|

Исполнительный

директор |

Главный бухгалтер |

|

Президент |

Директор по маркетингу |

|

Вице-президенты |

Директор по производству |

|

Председатель

правления |

Директор по управлению персоналом |

|

Председатель

коллегии |

Директор по связям с общественностью |

|

|

Директор по безопасности |

Особой задачей топ-менеджеров является выстраивание взаимодействия с

собственниками организации. Собственники заинтересованы в успешном функционировании

и развитии организации, но оценивают они результаты развития, в отличие от топ

- менеджмента, по иным критериям. В силу этого могут возникать конфликты

интересов.

Собственники и инвесторы заинтересованы, прежде всего, в высокой отдаче

инвестиций, росте дивидендов, рыночной стоимости и активов организации, высоких

норме прибыли. Как правило, большинство собственников и инвесторов не вникают

во внутренние процессы менеджмента организации, так как не обладает необходимой

квалификацией и временными возможностями.

Собственники и инвесторы обладают исключительной властью в принятии

стратегических решений. Если они принимают решение о ликвидации организации или

прекращении ее инвестирования, организация, как правило, прекращает

существование. Возможен переход организации и в коллективную собственность

персонала. В этом случае персонал организации выкупает ее у владельцев и

самостоятельно организует на ней управление. В отличие от собственников и

инвесторов, руководители и менеджеры строят стратегию на основе комплекса

стратегических задач, включающих рост конкурентоспособности на основе

инноваций, развитие и рост отдачи человеческого капитала, совершенствование

системы управления, развитие обучения и самообучения персонала, рост

внутреннего потенциала организации.

Рассмотренный нами функционал позволяет сделать вывод

о том, что основная задача

топ-менеджера заключается в обеспечении устойчивой и стабильной деятельности

организации в процессе реализации ее стратегических целей.

Соответственно

данным уровням стратегического управления в теории и практике сформировались

базовые профессиональные компетенции и

знания, которыми должны обладать топ-менеджеры в области стратегического

управления (см. табл. 2.).

В силу

вышеизложенного мы видим, что топ-менеджер в области стратегического управления

– личность незаурядная. Его профессионализм способствует формированию

корпоративной и функциональных стратегий организации, способствует формированию

необходимых процедур для решения обозначенных в стратегии задач, и тем самым,

выполнению и достижению стратегических целей организации.

Таблица 2.

Базовые профессиональные компетенции и знания менеджеров

в области стратегического управления

|

№ п/п |

Базовые

профессиональные компетенции Топ-менеджер должен уметь: |

Базовые профессиональные

знания Топ-менеджер должен знать: |

|

1 |

Понимать (осознавать,

в качестве формы высшего проявления) миссию организации |

Механизмы функционирования рыночной экономики. |

|

2 |

Определять на

рациональной основе возможные варианты стратегий и обосновывать выбор

наиболее конкурентоспособной из них |

Особенности конкурентного поведения на товарном,

финансовом, ресурсных и иных рынках |

|

3 |

Формировать

альтернативные пути развития бизнеса, чтобы в конечном итоге выбрать

единственный, наиболее целесообразный из них |

Теорию и практику предпринимательства |

|

4 |

Рационально

использовать экономические ресурсы организации |

Теорию макро- и микроэкономики |

|

5 |

Понимать природу

неопределенностей и рисков функционирования и развития бизнеса |

Теорию экономического и социального моделирования |

|

6 |

Связывать в единый

комплекс взаимозависимых элементов процессы коммуникации, координации и

контроля в рамках организации как целого |

Теорию и практику биржевого, страхового, банковского

и финансового дела |

|

8 |

Формировать

профессиональную команду соратников и сподвижников |

Теорию и практику стратегического анализа, планирования,

контроля |

|

9 |

Мотивировать и

стимулировать сотрудников |

Методы и процедуры экономического и финансового анализа |

|

9 |

Преодолевать инерцию

и сопротивление стратегическим переменам в организации со стороны

исполнителей |

Порядок и методики разработки и особенности

реализации операционных, финансовых, кадровых и пр. функциональных стратегий |

|

10 |

Понимать (осознавать,

в качестве формы высшего проявления) миссию организации |

Теорию и практику управления рисками |

|

11 |

Определять на

рациональной основе возможные варианты стратегий и обосновывать выбор

наиболее конкурентоспособной из них |

Теорию и практику проектного управления |

|

12 |

Формировать

альтернативные пути развития бизнеса, чтобы в конечном итоге выбрать

единственный, наиболее целесообразный из них |

Теорию и практику инновационной деятельности |

|

13 |

Рационально использовать

экономические ресурсы организации |

Теорию и практику делового администрирования,

менеджмента |

Таким образом,

можно сделать вывод о том, что функционал топ-менеджера организации

весьма разнообразен, а его конкретизация зависит от уровня системы стратегического управления, т.е. от

того в какую конкретно управленческую группу (первую, вторую) он входит.

Обобщая опыт российских компаний можно, к примеру, отметить, что директор

по стратегическому планированию:

· анализирует необходимость и определяет стратегические

направления развития организации;

· осуществляет анализ ресурсов организации

(производственные, материально-технические, информационные, кадровые, иные);

· анализирует и систематизирует технико-экономические и

социально-экономические показатели работы организации;

· анализирует среду внешнего (косвенного) воздействия

(демографические, экологические, социокультурные, технологические,

экономические, политические факторы и показатели) и среду внутреннего

(непосредственного) воздействия (тенденции изменения законодательства,

характеристику потребителей, поставщиков и конкурентов);

· проводит конкурентный анализ, составляет «портрет»

конкурентов, определяет перспективы развития конкурентов;

· проводит сопоставительный анализ конкурентоспособности

предприятия: выбирает стратегию и определяет приоритеты развития организации;

определяет методы достижения целей;

· обосновывает выбор целей;

· определяет инструменты достижения целей;

· организует стратегическое планирование в организации в

целом и, в том числе, в ее обособленных структурных подразделениях

(представительствах, филиалах, пр.);

· определяет основную концепцию перспективного плана

(реконструкция или развитие уже существующего бизнеса, выбор новых компонентов

бизнеса, внедрение новых технологий и изменение производственной и

организационной структуры организации, определение новых видов бизнеса,

освоение новых рынков, пр.);

· моделирует развитие ситуации при реализации основных

элементов концепции; определяет характер, основу стратегических решений,

которые необходимо принять для реализации концепции плана;

· проектирует основные мероприятия и программы, которые

необходимо провести для реализации плана;

· разрабатывает проект перспективного плана и

представляет его руководителям подразделений для ознакомления и направления

предложений по исправлению плана;

· отвечает на информационные запросы подразделений

предприятия по проблемам прогнозирования и развития;

· дает экспертную оценку жизнеспособности текущих

проектов профильных отделов в условиях нового перспективного плана;

· выполняет по предложениям профильных отделов

специальные статистические исследования, выбирает статистические процедуры

исследований, подготавливает результаты исследований и представляет их отделам

для корректировки содержания плана;

· составляет прогноз развития организации в соответствии

с перспективным планом, определяет главные элементы бизнес-планов предприятия;

· осуществляет координацию выполнения отдельных этапов

перспективного (стратегического) плана;

· вносит коррективы в план исходя из ситуации, складывающейся

на отдельных этапах реализации плана;

· составляет отчеты, рекомендации, методики принятия

решений и выполнения действий по реализации отдельных этапов плана.

Директор по управлению персоналом:

· организует управление формированием, использованием и

развитием персонала организации на основе максимальной реализации трудового

потенциала каждого работника;

· возглавляет работу по формированию кадровой политики,

определению ее основных направлений в соответствии со стратегией развития организации

и мер по ее реализации;

· принимает участие в разработке бизнес-планов организации

в части обеспечения ее трудовыми ресурсами;

· организует проведение исследований, разработку и

реализацию комплекса планов и программ по работе с персоналом с целью

привлечения и закрепления в организации работников требуемых специальностей и

квалификации на основе применения научных методов прогнозирования и

планирования потребности в кадрах с учетом обеспечения сбалансированности

развития производственной и социальной сферы, рационального использования

кадрового потенциала с учетом перспектив его развития и расширения

самостоятельности в новых экономических условиях;

· проводит работу по формированию и подготовке резерва

кадров для выдвижения на руководящие должности на основе политики планирования

карьеры, создания системы непрерывной подготовки персонала;

· организует и координирует разработку комплекса мер по

повышению трудовой мотивации работников всех категорий на основе реализации

гибкой политики материального стимулирования, улучшения условий труда,

повышения его содержательности и престижности, рационализации структур и штата,

укрепления дисциплины труда;

· определяет направления работы по управлению

социальными процессами в организации, созданию благоприятного

социально-психологического климата в коллективе, стимулированию и развитию форм

участия работников в управлении производством, созданию социальных гарантий в

целях повышения трудовой отдачи сотрудников организации;

· обеспечивает организацию и координацию проведения

исследований по созданию нормативно-методической базы управления персоналом,

изучению и обобщению передового опыта в области нормирования и организации

труда, оценки персонала, профотбора и профориентации, внедрение методических и

нормативных разработок в практику;

· контролирует соблюдение норм трудового

законодательства в работе с персоналом;

· консультирует вышестоящее руководство, а также

руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с персоналом;

· обеспечивает периодическую подготовку и своевременное

предоставление аналитических материалов по социальным и кадровым вопросам в

организации, составление прогнозов развития персонала, выявление возникающих

проблем и подготовку возможных вариантов их решения;

· обеспечивает постоянное совершенствование процессов

управления персоналом организации на основе внедрения социально-экономических и

социально-психологических методов управления, передовых технологий кадровой

работы, создания и ведения банка данных персонала, стандартизации и унификации

кадровой документации, применения средств компьютерной техники, коммуникаций и

связи;

· осуществляет методическое руководство и координацию

деятельности структурных подразделений организации, обеспечивающих управление

персоналом;

· организует проведение необходимого учета и составления

отчетности.

Необходимо

подчеркнуть, в разработке стратегии принимают участие не только топ-менеджеры

организации, хотя именно они имеют непосредственное отношение к процессам

формирования стратегии. Зарубежная и российская практика свидетельствуют, что если

в разработке стратегии участвуют не только собственники и топ-менеджеры, но и менеджеры «среднего звена» и в отдельных случаях

рядовые сотрудники организации – реализация стратегии происходит проще и

эффективнее.

На этот

счет интересно мнение практиков, в частности, Вадима Махова, директора по

стратегическому планированию ОАО "Северсталь":

Разумеется, что у генерального директора и директора

по маркетингу разные сферы задач, равно как у директора по стратегическому

планированию и ведущего специалиста по планированию. Если первый, к примеру, анализирует необходимость развития организации,

организует стратегическое планирование в целом, то второй - подготавливает

исходные данные для составления проектов перспективных и годовых планов, разрабатывает

с учетом прогнозных и маркетинговых данных отдельные разделы указанного плана с

разбивкой по кварталам, принимает участие в технико-экономическом обосновании

освоения новых видов продукции, новой техники и прогрессивной технологии, механизации

и автоматизации производственных процессов и т.д.

Соответственно, и компетенции у них могут различаться.

Тем не менее, для того чтобы решать общую задачу, они должны «говорить на одном

языке» — каждый должен располагать определенным минимумом базовых знаний,

позволяющих ему участвовать в принятии решений и квалифицированно исполнять

свои должностные обязанности.

Методические

указания по изучению темы

Контрольные вопросы:

1. Назовите этапы становления

стратегического менеджмента.

2. Сформулируйте альтернативные

подходы к пониманию стратегии.

3. В чем основное отличие

стратегического менеджмента от оперативного управления?

4. Какую роль в стратегическом

менеджменте играют тактические проекты и мероприятия?

5. Как связана политика со

стратегией?

6. Назовите школы стратегического

менеджмента.

7. На какие группы можно

разделить все школы стратегического менеджмента?

8. Дайте краткую характеристику

каждой из школ стратегического менеджмента.

9. Сформулируйте современную

точку зрения на использование результатов достижений классических школ

стратегического менеджмента?

10. Перечислите основные этапы

постановки стратегического управления в организации.

11. В чем состоит системный подход

к стратегическому менеджменту?

12. Какой принцип реализует

ситуационный подход к стратегическому менеджменту?

13. Сформулируйте отличительные

признаки стратегического и оперативного управления.

14. На решение каких задач

направлен стратегический менеджмент?

15. Что является предметом

стратегического менеджмента?

16. Какие типы управленческих

решений определяют стратегическое поведение организации?

17. Перечислите основные типы

стратегических решений.

18. Каковы основные стадии

процесса принятия стратегических решений?

19. Охарактеризуйте основные функции

менеджмента по стратегическому развитию?

20. Какими основными компетенциями

должен обладать менеджмент по стратегическому развитию?

Литература по теме

1. Зуб А. Т. Стратегический

менеджмент: Теория и практика. – М.: Аспект – Пресс, 2002. – 415 с. (см. «Введение»).

2. Минцберг Г., Альстрэнд

Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб.: Питер, 2000. – 331 с. (см. «Главы 2 -11»).

3. Стратегический менеджмент

/ Под ред. Петрова А. Н. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с. (см. «Главу 1»).

4. Стратегический

менеджмент. Основы стратегического управления / Чернышев М. А. (ред.),

Солдатова И. Ю., Бортник Е. М., Болошин Г. А.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. –

506 с. (см. «Главу 1»).

Интернет-ресурсы:

1.

Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru

2.

Кафедра теории и технологий в менеджменте Южного Федерального университета http://www.management61.ru/index.html

Тема 2. Типология стратегий

Цели

изучения темы: Получить представление об объектах

стратегического управления и основных разновидностях стратегического поведения

организаций, основных типах и видах стратегий, в том числе корпоративных,

деловых и функциональных.

Задачи

изучения темы:

● Раскрыть особенности корпоративных стратегий. Факторы их

определяющие.

● Раскрыть особенности различных видов деловых и функциональных

стратегий, как ключевых компонентов корпоративных стратегий.

● Научить различать в типы стратегий в практике менеджмента

организации.

Успешно

изучив тему, Вы:

Получите теоретическое

представление о:

· Классификации стратегий по объектам стратегического

управления.

· Иерархии формирования стратегии.

· Принципах формирования базовых корпоративных стратегий.

· Факторах, определяющих тип стратегического

корпоративного поведения.

· Базовых деловых и ключевых функциональных стратегиях.

Будете знать:

· Базовые корпоративные стратегии.

· Особенности содержания различных типов функциональных

стратегий.

· Роль и место стратегии в деятельности организации.

· Основные принципы принятия стратегических решений.

Приобретете

профессиональные компетенции, позволяющие:

· Адаптировать корпоративную стратегию организации в

практику деятельности отдельных подразделений, бизнес-процессов или

функциональных направлений деятельности.

· Грамотно сформулировать требования к формированию различных функциональных стратегий.

Учебные

вопросы темы:

Вопрос 1. Стратегия как основа

развития организации.

Вопрос 2. Корпоративные стратегии.

Вопрос 4. Функциональные стратегии.

Вопрос 5. Маркетинговая стратегия.

Вопрос 6. Стратегия управления

персоналом.

Вопрос 7. Согласование стратегий.

Вопрос 1. Стратегия как основа развития организации.

Существует несколько подходов к классификации стратегий. Как

известно, при классификации объектов (процессов, явлений) окружающего нас мира применяются

те или иные критерии, позволяющие упорядочить

исследуемое (изучаемое) многообразие и придать ему ограниченное

пространственно-временное бытие. Один из подходов связан с классификацией стратегий

по объектно-функциональному критерию. При этом различают:

● Организации (институты).

●

Стратегические

хозяйственные подразделения.

●

Функциональные

сферы.

В качестве объекта стратегического управления организация рассматривается как

открытая социально-экономическая система, выполняющая определенные функции и представляющая собой совокупность структурных

и структурно-функциональных подразделений. Соответственно этой концепции,

выделяют корпоративную стратегию и функциональные стратегии

(распространяются на отдельные аспекты деятельности всей организации). При

определенных режимах функционирования организации выделяют и стратегии ее

бизнес-единиц или бизнес-стратегии.

Другой вариант возможной классификации связан с

важнейшими аспектами стратегического управления. Стратегическое управление

распространяется на:

· Виды деятельности,

выполняемые организацией: маркетинг; исследования и разработки, производство

продукции, снабжение, сбыт; управление персоналом.

· Этапы процесса управления: анализ ситуации и выявление проблем, определение

цели и планирование деятельности по достижению цели, осуществление рыночной

деятельности, контроль и оценка достигнутых результатов.

· Элементы механизма

управления: информация, кадры,

техника управления; структура организации, финансовые средства, технология

процесса управления.

Данные элементы соответствуют трем важнейшим аспектам

стратегического управления: функциональному,

процессному и элементному.

Наиболее общепринятой является классификация по типу

стратегий, выделяя в отдельные классы стратегии организации (корпоративные

стратегии), отдельных бизнес - направлений (деловые стратегии) и по функциям

менеджмента (функциональные).

С учетом различных типов развития базовые стратегии организации могут

быть разделены на следующие виды:

· Корпоративные стратегии.

· Деловые (бизнес стратегии).

· Функциональные стратегии.

Три уровня стратегии образуют

их иерархическую структуру: корпоративная стратегия состоит из ряда деловых и

функциональных стратегий. Стратегии всех уровней должны быть согласованы и

тесно взаимодействовать друг с другом. Каждый уровень образует стратегическую

среду для следующего уровня, т.е. на стратегический план нижнего уровня

накладываются ограничения стратегий более высоких уровней иерархии.

Рис. 5. Иерархия

формирования стратегий диверсифицированной компании

Предложенная американскими исследователями в 70-е годы прошлого века

классификация стратегий включала группировку эталонных или базовых стратегий, в зависимости от их влияния на рост организации

и ее поведение на рынке:

а) стратегии

роста;

б) стратегии

стабилизации;

в) стратегии

защиты, включающие стратегии сжатия,

банкротства, ликвидации.

Современные условия требуют изменения и пересмотра данной

классификации. Это связано с тем, что:

1. Состав базовых стратегий расширился в связи с накоплением опыта

стратегического развития, усложнением факторов внешней среды (глобализация,

мировой финансовый кризис, формирование новых мировых финансовых центров и

т.д.). К ним в частности относятся стратегии реструктуризации, реинжиниринга бизнеса и другие.

2. Однозначное отнесение тех или иных базовых

стратегий только к одному типу поведения организации на рынке (рост,

стабилизация или защита) невозможно. Та или иная базовая стратегия может

реализовать не один, а несколько разных видов поведения (развития) организации.

Например, стратегии диверсификации, реструктуризации, реинжиниринга и ряд

других могут использоваться как стратегии роста, так и как стратегии

стабилизации или защиты. Стратегию реинжиниринга применяют как в успешно

работающих организациях для обеспечения роста, так и в проблемных организациях

в целях защиты. Стратегию диверсификации также можно применять как для целей

роста организации, так для целей стабилизации или для целей защиты.

Вопрос 2. Корпоративные стратегии.

Корпоративная стратегия – это стратегия, которая описывает общее направление

роста организации, развития ее производственно-сбытовой деятельности. Она

показывает, как управлять различными видами бизнеса организации в целом.

Стратегические решения этого уровня наиболее сложны. На этом уровне принимаются

наиболее важные для жизни организации решения: о слиянии, приобретении или выходе

из того или иного бизнеса, экспансии рынков и пр. Корпоративная стратегия

включает:

●

распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями на основе

портфельного анализа;

●

решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного риска

и получения эффекта синергии;

● изменение структуры

организации;

● решения о слиянии, приобретении, вхождении в

интеграционные структуры;

● единую стратегическую ориентацию подразделений.

Отметим особенности базовых корпоративных стратегий.

Стратегии роста. Эти стратегии нацелены на расширение рыночной

деятельности, увеличения активов организации, рост объемов инвестирования. Во

многих случаях менеджмент организации сознательно выбирает стратегии роста,

связанные с высоким уровнем риска, так как никто не может гарантировать, что

быстрое увеличение товаров и услуг принесет ожидаемые прибыли в условиях острой

конкуренции.

В зависимости от темпов

развития организации (роста прибыли, продаж, активов) существуют:

· Стратегия суперроста.

Организации, в течении ряда лет, набирают высокие

темпы развития и достигают суммарных годовых продаж на сумму более 1 млрд. долл.

или занимают доминирующее положение на рынке.

· Стратегия динамичного роста.

Организации входят в группу лидеров по темпам

развития, но доминирующего положения не занимает. Важная характеристика —

превышение средних темпов роста рынка и ускорение темпов развития.

· Стратегия скачкообразного роста.

Организации внезапно в течение короткого промежутка

времени увеличивает темпы развития.

· Стратегия умеренного роста.

Адаптация организаций к средним темпам роста рынка.

· Стратегия медленного роста.

Означает увеличение экономического потенциала

организации, но темпы ее развития ниже средних темпов увеличения рынка.

· Стратегия замедления роста.

Происходит рост экономических показателей прибыли,

продаж, активов в абсолютном значении, но при этом темпы увеличения этих

показателей по сравнению с прошлыми периодами снижаются. Такая стратегия может

быть связана с исчерпанием возможностей как самой организации, так и со

снижением потенциала развития рынка, достижения им зрелости и насыщения.

Стратегии стабилизации, защиты и выживания

(адаптивная или стабилизационная) направлена

на сохранение рыночной ниши и доли рынка. Эти стратегии нацелены на поиск

внутренних резервов и выгодных рыночных возможностей с минимальными уровнями

риска. К ним относятся такие стратегии как реинжиниринг, реструктуризация,

диверсификация, концентрация, интеграция и др.

Реинжиниринг — полное перепроектирование существующего бизнеса.

Ревизии подвергаются все продукты и услуги, бизнес-процессы, функции