Введение

Организационное поведение – важнейший фактор эффективности

деятельности организации. Признание этого факта обусловило введение данной

дисциплины с систему подготовки специалистов-менеджеров.

Изучение проблем организационного поведения ориентировано на

повышение психологической и управленческой компетентности специалистов.

Знакомство с основными проблемами формирования и реализации организационного

поведения позволяет расширить диапазон профессиональных навыков практики

управления конкретными сотрудниками, поможет ориентировать эти навыки на учет

индивидуальных характеристик сотрудников. Изучение данной дисциплины раскроет

сложные взаимосвязи целей деятельности организации и индивидуальных целей

сотрудников.

Программа дисциплины ориентирована на связь с другими дисциплинами

управленческого и психологического направления, прежде всего с такими как

«Психология личности», «Управление персоналом», «Управленческая психология»,

«Менеджмент», «Социология» и другие.

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний о

возникновении и состоянии специфики организационного поведения в России и за

рубежом; развитие навыков по организации и использованию закономерностей

поведения рабочей группы с точки зрения перспективного развития организации.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить с основным понятийным аппаратом дисциплины

«Организационное поведение»;

- сформировать базисные представления о роли и

назначении организационного поведения в социально-экономических аспектах

развития организации, в частности в Российских компаниях

- изучить структуру организационного поведения с

точки зрения микро-, мезо- и макро- структуры;

- проанализировать технологию работы и

организации рабочей группы;

- изучить методы работы с персоналом;

- научить использовать конкретные методики по

работе с кадрами;

- раскрыть этические аспекты работы с

персоналом;

- изучить типологию организаций по их

поведенческой направленности.

В результате изучения дисциплины студенты должны

иметь представление:

· об организационном

поведении, как об интегрированной науке;

· о закономерностях и

механизмах организационного поведения;

· о роли личности в

системе организации;

· об особенностях группы и

ее взаимосвязях с поведением организации;

· об организации как

системе;

· об особенностях власти и лидерства в

организации;

· об индивидуально-

типологических особенностях человека и их влияние на рабочий процесс;

· о специфике мотивации и

стимулирования группового процесса;

· о формирование

коллективного субъекта деятельности как процесса;

· об организационной

культуре в системе организационного поведения.

знать:

· специфику построения системы

организационного поведения;

· организацию рабочей группы и трудового процесса;

· виды организаций по поведенческой направленности;

· роль и значение кадровой службы в процессе построения

организационного поведения;

· принципы и методы построения структуры

организационного поведения;

· специфику внутренних и внешних процессов развития

группы;

· современные методы работы с персоналом;

· личностные опросники;

· использование тестов при определении типологии

личности;

· валидность и надежность тестов;

· Профессиональные и имитационные тесты;

· Факторы, определяющие содержания и структуру микро,

макро и мезо процессов развития группы;

· Технологию построения организационной культуры

организации;

· Формирование типологии организационной культуры в

соответствии со стратегией развития организации.

уметь:

· определить положительные и отрицательные аспекты организации групповой

работы;

· необходимо уметь вносить корректировки в систему организационного

поведения и организационной культуры с учетом целей и задач организации;

· грамотно применять и использовать принципы построения работы с персоналом

организации;

· подготовить и провести первичную оценку персонала при формировании

эффективной рабочей группы, команды или трудового коллектива;

· выбирать тип кандидата (работника) в соответствии с

определенным типом организационной культуры и задачами рабочей группы.

Тема 1. Теоретико-методологические аспекты дисциплины

«Организационное поведение»

Цели изучения темы:

- осознание важности системы организационного поведения

в профессиональной деятельности современного менеджера;

- получение начального представления о сущности

организационного поведения.

Задачи изучения темы:

- ознакомление с понятиями «организация» и

«поведение»;

- получение представления о структурных

компонентах организационного поведения;

- получение знаний о взаимосвязи деловой среды

организации и человека;

- понимание основных аспектов направленности

организации.

Успешно изучив тему, Вы

получите

представление о:

- роли

организационного поведения в профессиональной деятельности современного

управленца;

- сущности и

закономерностях системы организационного поведения.

будете

знать:

- основные

понятие дисциплины «организационное поведение»;

-

характеристики структурных компонентов организации и поведения человека в

системе организации;

- основные

виды анализа организационного поведения;

- основные

направленности организаций.

Вопросы темы:

1.

Организационное

поведение в системе современных управленческих подходов.

2.

Взаимосвязь

деловой среды организации и человека.

3.

Анализ

организаций и конструирование их направленности.

Вопрос 1. Организационное поведение в системе современных

управленческих подходов.

Организационное поведение- область

знаний, дисциплина, изучающая поведение людей и групп в организациях с целью

нахождения наиболее эффективных методов управления ими для достижения цели

организации.

Дисциплина

«Организационное поведение» находится на стыке поведенческих наук, социологии и

психологии, а также менеджмента и экономики.

Представление

о роли персонала в производственном процессе существенно изменялось на разных

этапах развития теории управления и экономической теории в целом. В процессе

развития теории организации всё большее внимание уделялось включению в

технологический процесс человеческих ресурсов, которые со временем все более

увеличивали эффективность производства.

Организационное

поведение

можно формально определить как понимание, предвидение и управление

человеческим поведением в рамках организаций.

Имея богатую историческую базу и научно

разработанную методологию, организационное поведение превратилось в научную дисциплину,

органично связанную с управлением персоналом, теорией организации,

организационным развитием, управлением по целям и управлением качеством.

Концепция

организационного развития, которая часто решает проблему изменения организации

с помощью образовательных программ, направленных на изменение поведения, также

носит прикладной характер и опирается на теоретические разработки

организационного поведения.

Концепция

организационного развития подчеркивает необходимость систематического

обследования организации, планирования, реализации и поддержки непрерывных

организационных изменений.

Планирование

организационного развития включает аналитическую и прогностическую деятельность,

разработку возможных мер и выбор соответствующей стратегии. При этом во

внимание должны приниматься различные уровни вмешательства в старую структуру

организации (индивид, группа, подразделение, организация в целом), а также

многочисленные организационные параметры структура и процессы, производственная

и организационная технология, организационная культура, кадровые ресурсы,

например, путем мотивационного (с «трансформацией» поведения и взглядов)

управления персоналом.

Конструктивной основой для разработок в области

организационного развития является концепция организационного поведения.

Принципиальная

идея концепции организационного поведения состоит в том, что добиться

устойчивого позитивного роста организаци при наличии продолжительной и систематически

реализуемой стратегии, определяющей цели организации.

Организационное

поведение является составной частью управления по целям, так как усилия

специалистов организационного поведения направлены на достижение баланса между

текущими целями (количеством выпускаемой продукции и ее продаж, производительностью

труда, доходностью дела) и долгосрочными целями развития организации

(достижением организационных целей, сплочение персонала и команды менеджеров,

удовлетворение сотрудников от работы, адаптации к изменениям внешней среды).

Областью

исследования и разработок организационного поведения также являются

организационные и квалификационные параметры персонала, система мотиваций,

улучшение коммуникаций в организации, групповая динамика, обогащение труда, что

обусловливает связь этих дисциплин.

Расширенная

концепция организационного развития включает как структурный, так и кадровый

аспект.

В рамках

структурного подхода делается попытка с помощью изменений в организационном

регулировании (например, организационных планов, описаний отдельных ролевых

функций) создать благоприятные условия для достижения целей организационного

развития.

Кадровый

подход

заключается в проведении мероприятий по повышению квалификации сотрудников

(развитию персонала) и стимулированию их готовности к принятию и осуществлению

изменений.

Несомненно,

установка организационного развития (повышение экономической и социальной

эффективности организации) должна опираться на комбинацию обоих подходов.

Организационное

поведение представляет собой органичное сочетание различных теорий и прикладных

научных дисциплин. Специалисты разработали краткий перечень апробированных на

практике основных положений концепции организационного поведения[1].

К ним

относятся:

а) утверждения

об отдельных личностях (работниках): каждый человек нуждается в личностном

росте и развитии. Потенциальные возможности большинства работников

используются не полностью;

б)

утверждения о людях, которые объединены в группы: групповая работа важна для

людей. Групповая работа становится более эффективной на основе развития

внутреннего сотрудничества в группе;

в)

утверждения о людях, объединенных в организации: изменения в одной подсистеме

приводит к изменению в других смежных подсистемах.

Исходя из

концепций определяются уровни организационного поведения[2]:

1) Уровень 1 - это уровень отдельных

индивидуумов.

Задача индивидуума - достичь своих целей. Задача организации - добиться того, чтобы индивидуум

выполнял формальный и неформальный (психологический) контракт. Если

деятельность организации на этом уровне осуществляется эффективно, индивидуум

воспринимает цели организации как свои собственные. Индивидуум остается самим

собой и в то же время «принадлежит» организации.

Вовлечённость индивидуума в систему организационного

поведения

будем рассматривать в следующих аспектах (подсистемах организационного

поведения): индивидуум и его характеристики, индивидуум и организация,

индивидуум и рабочее задание, межличностные отношения, индивидуум и группа.

2) Уровень 2 - это уровень

взаимоотношений внутри группы.

Индивидуум

вступает в многообразные рабочие взаимоотношения с другими членами группы. Эффективность деятельности организации на

данном уровне измеряется способностью группы обнаруживать и исправлять

нарушения в собственном функционировании.

Задача индивидуума на этом уровне

заключается в том, чтобы внести максимальный вклад в функционирование группы,

в то время как задача группы -

успешно функционировать как единое целое.

Задача организации - обеспечить

результативность работы группы.

Задачей руководителей группы является управление

потоками информации и другими ресурсами на «входе» и «выходе» внутри своих

групп.

Вовлечённость групп в систему организационного

поведения

будем рассматривать в следующих аспектах (подсистемах организационного

поведения): группа и её характеристики, группа и рабочее задание, группа и

организация, межгрупповое взаимодействие.

3) Уровень 3 - это уровень

организации (координация поведения на уровне организации). На данном уровне

функционирует множество отдельных рабочих групп, деятельность которых должна

быть скоординирована для достижения общих целей. Иногда несколько рабочих

групп объединяются для реализации стратегически важного проекта.

Задача организации - интеграция

деятельности отдельных групп. Основным инструментом на данном уровне является

мониторинг внутренних информационных потоков и рабочих процессов с целью

выявления и устранения нарушений. На данном уровне следует рассматривать

следующие подсистемы организационного поведения: организация и ее

характеристики, организация и рабочее задание, организация и группа.

Описанные

уровни тесно связаны между собой.

Например, некое

действие, предпринятое на уровне 3, может повлиять на функционирование группы

и ослабить у индивидуумов чувство принадлежности к организации. Таким образом,

любому действию, даже на уровне 3, должно предшествовать обдумывание

последствий на уровнях 1 и 2. Эффективность на уровне 2 зависит от благополучия

на уровне 1, уровень 3 зависит от уровней 1 и 2.

Существует

много разных подходов, и соответственно моделей, к изучению организации и

организационного поведения.

Теория организации имеет

тенденцию к большей макроориентации, чем организационное поведение и прежде

всего занимается организационной структурой и организационным проектированием.

Эти предметы включаются и в сферу изучения организационного поведения.

Вопрос 2. Взаимосвязь деловой среды организации и человека.

Под «организацией» понимается

форма устойчивого объединения людей, преследующих общие групповые цели и

удовлетворяющих интересы и потребности, связанные с их коллективным

существованием. Это обеспечивается относительно стабильным уровнем

упорядоченности структуры организации, разделением функций и согласованностью

действий субъектов организации. Процесс взаимодействия организационной среды и

человека отражается на рис. 1.

С позиций системного подхода организация представляет собой открытую систему, значимыми

характеристиками которой является ее взаимосвязь и взаимодействие с внешней

средой и способность изменяться в соответствии с ее требованиями с целью

продолжения функционирования и развития.

Рис. 1. Взаимодействия организационной среды и человека

Понятие «внешняя организационная среда» включает в себя множество факторов разнообразного спектра воздействия на

работу организации. Учет данных факторов в полном объеме зачастую является

проблематичным. Для этого целесообразным является разделение внешних факторов на среду прямого и среду косвенного

воздействия.

Среда прямого

воздействия включает факторы, которые

непосредственно влияют на деятельность организации или испытывают на себе

прямое влияние ее действий.

К факторам среды прямого воздействия относятся (рис. 2.):

·

Поставщики.

·

Государственные органы.

·

Потребители.

·

Конкуренты.

· Трудовые ресурсы.

Рис. 2. Факторы (среда) прямого воздействия

Под средой косвенного воздействия понимаются факторы, которые могут не оказывать прямого и немедленного

воздействия на деятельность организации, но, тем не менее, сказываются на ней. Традиционно к факторам среды косвенного воздействия относятся (рис. 3.):

· Технология и научно-технический прогресс.

· Состояние экономики.

· Социокультурные факторы.

· Политические факторы.

Рис. 3. Факторы (среда) косвенного воздействия

Внешние факторы среды

находятся вне организации и вне пределов влияния руководства организации,

однако при этом оказывают серьезное влияние на ее успех. Для того чтобы

организации реагировали на эти факторы адекватно, руководителям необходимо

учитывать специфику их воздействия на организацию. Эти различия заключаются как

в глубине воздействия разнообразных изменений на организацию, так и в скорости,

с которой меняется внешняя среда организации, ее внешнее окружение. Важно также учитывать то, что факторы

внешней среды характеризуются взаимосвязанностью, сложностью, подвижностью и

неопределенностью.

Взаимосвязанность факторов внешней среды проявляется в том, что изменение

одного фактора может обуславливать изменение других факторов.

Чтобы

добиться успеха, отечественным организациям приходится не только конкурировать

на иностранных рынках, но и противостоять жесткой конкуренции иностранных

компаний в своей стране.

Организация,

являясь открытой системой, взаимосвязанной и взаимодействующей с внешней

средой, характеризуется своей внутренней средой.

Внутренняя

среда организации включает:

· Цели. Организация

объединяет группу людей общими целями. Цели – это конкретные конечные состояния

или желаемый результат, которого стремится добиться группа, осуществляя

совместную деятельность.

· Структура

организации отражает горизонтальное и вертикальное разделение труда, которое

позволяет наиболее эффективно достигать цели организации.

· Задачи. Одним из

направлений разделения труда в организации является формулирование задач.

Задачи – это определенная работа, серия работ или часть работы, которая должна

быть выполнена заранее установленным способом, в заранее определенные сроки.

· Технология. Технология,

применительно к организации, представляет собой совокупность средств,

процессов, операций, методов, с помощью которых входящие элементы преобразуются

в выходящие; она охватывает машины, механизмы и инструменты, навыки и знания.

Задачи и технология тесно связаны между собой. Выполнение задачи включает

использование конкретной технологии как средства преобразования материала,

поступающего на входе, в форму, получаемую на выходе.

· Люди как

внутренний фактор среды организации характеризуются своими способностями,

потребностями, ценностями и спецификой поведения: поведение отдельных людей,

поведение людей в группах, характер поведения руководителя, функционирование

менеджера в роли лидера и его влияние на поведение отдельных людей и групп.

Все факторы внутренней среды организации являются результатом принятия

управленческих решений и в различной степени контролируемы. Управление также

является средством, с помощью которого учитываются факторы внешнего окружения.

Влияние

факторов внешней среды на внутреннюю среду организации характеризуется

изменчивостью, динамичностью.

Например, введение новой

производственной технологии может обеспечить организации преимущество в

конкуренции. Но чтобы использовать эту новую технологию, организации необходимо

подобрать персонал с определенными навыками. Если экономическая конъюнктура

повышается или существует конкуренция на рынке таких специалистов, организации,

возможно, целесообразно повысить заработную плату, чтобы привлечь этих

специалистов на работу. При найме специалистов организации также необходимо

соблюдать государственное законодательство в области регулирования трудовых отношений

и охраны труда. Все эти факторы меняются постоянно.

Одно из важных следствий динамичного взаимодействия внутренних и

внешних факторов состоит в том, что руководитель никогда не может полностью

быть уверен в априорной «правильности» какого-то конкретного метода или способа

управления. Не существует и «правильного» ответа на изменения среды. При

высоких темпах научно-технического прогресса в современном мире организации,

которые могут быстро адаптироваться к этим переменам, заслуживают всяческой похвалы

и высокой оценки. Однако быстрое изменение ориентации, которое необходимо,

чтобы добиться успеха в неустойчивой среде быстрых технологических перемен,

очень важно для наукоемких производств и потенциально опасно для небольших

предприятий. При принятии реальных решений должны быть учтены многие

релевантные факторы.

Чтобы достичь успеха, руководителю необходимо увидеть всю ситуацию

как единое целое, т.е. оценить в целом деловую среду организации.

Деловая

среда организации складывается под воздействием внешних и внутренних средовых

факторов. Она охватывает сферу деятельности организации и характеризует

ситуацию, в которой данная конкретная организация, обладающая своей внутренней

спецификой и определенным потенциалом реагирования на факторы внешней среды,

функционирует и развивается.

Человек, будучи единым, участвует в производственной деятельности как ее

многогранный субъект:

· экономический;

· биологический;

· социальный;

· политический;

· культурный;

· нравственный.

Все эти аспекты (роли) человека при

определенных условиях в большей или меньшей степени влияют на поведение

работника в сфере труда в целом и на дисциплину труда в частности.

Среди факторов внешней среды выделяются:

· демографические,

· природно-экологические,

· экономические,

· политико-правовые,

· социокультурные факторы,

· факторы научно-технического прогресса.

Непосредственное влияние на организационное поведение работников и

соблюдение дисциплины труда оказывают факторы внутренней среды организации:

цели и задачи организации, внутренние философия и стратегия развития

организации; технологии управления; ресурсы организации (как совокупность

человеческих, производственных и технологических ресурсов); организационные

ценности и корпоративная культура организации и психосоциальные параметры

личности работников.

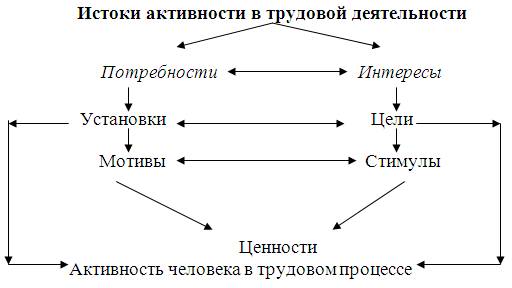

Факторы внешней и

внутренней среды, влияющие на формирование деловой среды организации, прямо или

опосредованно воздействуют на работников, порождая потребности, интересы,

стремления, мотивы, желания и цели, что определяет их поведение и влияет

соблюдение или несоблюдение ими дисциплинарных требований, что может

способствовать или препятствовать эффективному функционированию и развитию

организации.

При рассмотрении и

изучении деловой среды организации в контексте организационного поведения также

рассматривают поведенческий или организационный маркетинг. Его следует

рассматривать как определенный тип поведения организации именно во внешней

среде, когда на требования партнеров по рыночным отношениям ориентирована вся

целостность организации.

Вопрос 3. Анализ организаций и конструирование их направленности.

Прежде чем выстраивать поведенческую систему

или другую систему в организации, необходимо проанализировать ее

направленность, значение и другие важные тенденции, чтобы в дальнейшем

конструирование организационных позиций не разрушилось на этапе фундамента. В

частности системы управления персоналом организации могут различаться по

следующим основным направленностям:

·

вид

организации;

·

принятая

в организации система управления;

·

организационная

структура

·

социально-трудовые

отношения.

Каждый из вышеназванных параметров имеет

собственную дифференциацию, что делает всю классификацию многоуровневой.

Признаки, определяющие систему управления

персоналом и организацией, а эти два процесса неотделимы друг от друга, показаны

на рис. 4.

Классификация видов организаций – это первое направление классификации

систем управления персоналом.

Второе

направление связано с

классификацией методов управления, т.е. возможных способов воздействия на людей

и материальные объекты в зависимости от поставленных целей.

Допустим,

есть две идентичные организации по приведенным в первом уровне признакам. Они

могут различаться по виду принятого управления (стратегическое управление,

управление со стратегическими задачами, управление со стратегическим

планированием, конкурентное управление, инновационное управление, активное

управление, плановое управление, реактивное управление,

оперативно-производственное управление); по способу принятия решений

(управление может быть централизованным, децентрализованным, смешанным); по

параметрам управления (управление может быть программным, следящим,

адаптационным, экстремальным, смешанным); по стилю руководства (различают

управление авторитарное, демократическое, либеральное, смешанное).

Если

есть две идентичные организации по двум вышеназванным признакам, они могут

иметь различные организационные формы. Например, организационная структура

управления может быть линейная (однолинейная, многолинейная), штабная,

функциональная, дивизиональная, продуктовая, проектная, матричная,

комбинированная. По степени концентрации организация может быть

индивидуалистской, корпоративной, горизонтально-интегрированной,

вертикально-интегрированной, смешанной; по степени адаптивности различают

организации: быстрого реагирования на изменения внешних и внутренних условий,

бюрократические (механические) и гибкие (органические); по организационному

поведению это может быть консервативная, стабильная, реактивная, стереотипная,

открытая, исследовательская, новаторская организация.

Рис.

4. Классификация признаков, определяющих систему управления организацией

Политика в области социально-трудовых

отношений может быть

патерналистская, партнерская, конкурентная, солидарная, субсидиарная,

дискриминационная, конфликтная; тип коммуникационных сетей – звездообразный,

кольцевой, полный (всеканальный); мотивация персонала – внутренняя

(содержательная, ролевая), внешняя (административная, экономическая);

организационная культура может быть с устоявшимися или не устоявшимися

традициями, общегуманитарными нормами этики, с фирменными нормами этики; по

степени согласованности экономических интересов различаются: кооперация

(максимизация общего выигрыша), индивидуализация (максимизация собственного

выигрыша), альтруизм (максимизация выигрыша другого), агрессия (минимизация

выигрыша другого), равенство (минимизация различий выигрышей).

Для анализа системы управления организацией

необходимо рассмотреть такие понятия, как мобильность рабочей силы,

стабильность коллектива, профессиональная устойчивость сотрудников, степень

сбалансированности рабочих мест и рабочей силы, уровень устойчивости

коллектива.

Мобильность рабочей силы – это средство, обеспечивающее перемещение

работников в соответствии с повышением их трудового потенциала и правильные

пропорции между различными сферами занятости. Все ее виды сводятся в основном к

рассмотрению следующих форм движения: социальное, территориальное,

естественное, движение, связанное с трудовой деятельностью.

Под стабильностью коллектива обычно понимается сохранение постоянного

состава работающих. Стабильность определяется коэффициентом стабильности

(постоянства кадров).

Наиболее стабильными являются коллективы, в

которых созданы благоприятные условия для перемены труда, повышения

квалификации и профессионального продвижения работника. Стабильность трудового

коллектива заключается в поддержании его потенциала (количественно-качественной

структуры) на уровне, отвечающем потребностям производства, социального

развития коллектива и личности.

Постоянство кадров, не обеспечивающее

качественное развитие работника и использование его потенциальных возможностей,

противоречит требованиям закона перемены труда и может нанести не меньший

ущерб, чем повышенная текучесть.

Оптимальная стабильность достигается, когда работники занимают рабочие места, в

наибольшей степени соответствующие их стремлениям интересам организации.

Устойчивость коллектива – это развитие трудового потенциала, его

работников в процессе работы организации.

Профессиональная устойчивость трудового

потенциала работника –

это его способность к сохранению и использованию в процессе труда первоначально

приобретенного (или близкого к нему) потенциала при смене рабочего места или

предприятия.

Устойчивость в отношении производственного

коллектива – способность

работника в процессе изменения трудового потенциала адаптироваться к новому

содержанию и условиям труда, обусловленным организационно-технической

перестройкой производства. Она связана с подвижностью рабочего относительно

рабочего места и его движением внутри предприятия.

Повышение уровня устойчивости кадров требует,

чтобы процесс формирования и функционирования коллектива рассматривался как

сложная социальная система, включающая совокупность следующих элементов:

комплектование кадров, производственная адаптация, потенциальная мобильность

кадров, внутрипроизводственное продвижение и текучесть кадров[3].

Каждый из входящих в систему элементов

воздействует на трудовой потенциал организации при помощи целенаправленных

перемещений и совершенствования потенциала отдельных работников.

Методические указания:

Ответьте на вопросы:

1.

На стыке каких научных знаний находится дисциплина

«организационное поведение»?

2.

В чем суть концепции организационного развития?

3.

В чем заключается разница между структурным и

кадровым аспектом концепции организационного поведения?

4. Раскройте понятие «организация» с позиции

системного подхода.

5. Что в себя включает понятие «деловая среда

организации»?

6. Какова взаимосвязь между мобильностью рабочей

силы, устойчивостью коллектива и оптимальной стабильностью в системе

организационного поведения?

Тема

2. Личность в системе организации

Цели изучения темы:

- получение начального

представления о функциональных личностно-организационных ролях;

- осознание важности

влияния отдельной личности и группы людей на систему работы организации.

Задачи изучения темы:

- ознакомление с

понятиями личность и поведение в системе организации;

- получение

представления о функциональных и профессиональных ролях работников;

- получение знаний об

основных поведенческих стереотипах;

- ознакомление с

закономерностями оперантных поведенческих реакций.

Успешно

изучив тему, Вы

получите

представление о:

- роли различных функциональных и профессиональных направленностях

современного работника;

- сущности и основных закономерностях личностного развития в

системе организации.

будете

знать:

- основные функциональные роли работников;

- характеристики видов поведения личности в системе организации;

- основные правила введения человека в организацию.

Вопросы темы:

1. Факторы поведения

личности в социальной и организационной среде.

2. Введение и вхождение

человека в организацию.

3. Теория и практика

научения человека в системе организационного развития.

Вопрос 1. Факторы

поведения личности в социальной и организационной среде.

Отвлекаясь от содержания тех или иных поведенческих актов, лежащих

в их основе ценностей и мотивов, можно попытаться выделить наиболее важные

факторы, детерминирующие ролевое

поведение. Познавательная ценность данного подхода объясняется тем, что

поведение любого индивида определяется не только набором личностных качеств и

особенностями конкретной ситуации, но и не всегда учитываемой спецификой той

социальной среды, в рамках которой реализуется его деловая активность.

Представленная ниже схема 1 позволяет выявить динамику процесса детерминации поведения личности[4].

Схема 1.

Смысл предлагаемой схемы: отразить обстоятельство, что вполне или

отчасти осознанные намерения конкретного индивида преломляются через призму

присущих ему социальных стереотипов, формирующихся под воздействием макро- и

микросреды, и реализуются в поведении.

Ключевые понятия данной схемы, такие, как «Я», «социальные стереотипы»,

макро- и микро-среда личности , «ролевое поведение». заслуживают специального

рассмотрения.

Личность, формирующееся в процессе общения на основе языка и

мышления. Человеческое «Я» можно

представить как результат выделения индивидом самого себя из окружающей среды,

причем в качестве таковой понимается не природа, а сообщество других, людей,

поскольку вне общения как предпосылки формирования сознания у отдельного индивида,

подобное выделение в принципе невозможно.

Красивая

сказка о Маугли с научной точки зрения не выдерживает никакой критики.

Известен случай, когда некий не в меру любознательный человек пожелал узнать,

какой язык сформируется у маленького ребенка, если его содержать в специальных

условиях. Кормили, ухаживали за ним, но под страхом смерти с ним не разрешалось

разговаривать. Ждали долго, но напрасно: ребенок вырос, но так и не заговорил

на человеческом языке, по сути дела так и остался животным.

Становление индивидуального «Я», осознание себя личностью,

субъектом, противополагающим себя другим членам племени, — длительный

исторический процесс. Исследования первобытных народов дают основания

полагать, что первоначально господствовало коллективное, родовое сознание.

Индивид не отделял себя от системы ценностей своей этнической группы и только

со временем деление на «Мы» и «Они» сменилось на «Я» и «Они».

Изучение проблемы детерминации человеческого поведения в деловой

среде предполагает анализ причинно-следственных связей, выявление

социально-психологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия между

нашим «Я» и социальной средой организации.

Наиболее существенные с точки зрения ориентации в реальных

жизненных ситуациях целостные образы социальных явлений именуются знаковыми

системами, или значениями. Усвоенные индивидом значения играют роль

эталонов, регуляторов поведения. Частным видом значений являются социальные

стереотипы.

Социальные

стереотипы — это матрицы, образцы восприятия и поведения для наиболее часто

повторяющихся ситуаций[5].

Социальные стереотипы поддаются классификации и одновременно

встречаются в организационной среде.

Основной набор поведенческих стереотипов формируется в процессе

социализации личности под воздействием макро- и микросреды, коллективного и

индивидуального опыта, обычаев и традиций. Причем решающая роль здесь

принадлежит внешним источникам социального знания, а не познавательной активности

нашего «Я».

Социальные стереотипы играют огромную роль в повседневном организационном

взаимодействии благодаря целому ряду своих особенностей.

Перечислим ряд закономерностей стереотипов:

1. Они как бы предопределяют восприятие конкретной рабочей

ситуации, поскольку мы постигаем окружающую нас социальную действительность не

напрямую, а опосредованно, через призму сложившихся в нашем сознании или

усвоенных извне социальных стереотипов.

2. Социальный

стереотип «экономит мышление» за счет обезличивания и формализации общения.

3. Каждый

социальный стереотип включает в себя описание, предписание и оценку

ситуации, хотя и в разной пропорции, что вполне соответствует компонентам

человеческого «Я».

4. Стереотипы

очень стойки и зачастую передаются по наследству, от поколения к поколению,

даже если далеки от реальности.

5. Чем

дальше мы от социального объекта, тем в большей степени попадаем под влияние

коллективного опыта и, следовательно, тем резче и грубее социальный стереотип.

В деловой

сфере проявляется такая модификация поведения личности, как трудовое

поведение.

Трудовое

поведение проявляется в отношении к труду. Отношение к труду есть

единство нескольких элементов: мотивов и ценностных ориентации, реального трудового

поведения.

На

отношение к труду влияют факторы:

·

производственные (связаны с содержанием, организацией и условиями

труда),

·

социальные (связаны с групповыми отношениями) и психологические

(связаны с особенностями личности).

Целевые формы поведения по определению связаны со стремлением

работника к той или иной цели.

Первая группа целей

связана с трудовыми обязанностями, функциями, исполняемыми на рабочем месте.

Форма поведения в этом случае называется «функциональным трудовым поведением»

и определяется содержанием и организацией труда[6].

Целевое

экономическое поведение связано со стремлением к достижению

определенного уровня благосостояния и качества жизни. Считается, что такая

форма поведения связана с постоянным сравниванием затрат собственного труда с

компенсацией за них.

Выделяют в самостоятельный подвид целевого поведения организационное

поведение, которое связывают с реакцией сотрудников на применение

различных методов стимулирования, на регламентацию деятельности, нормативные

акты, административные указания, которые обеспечивают достижение целей организации.

По сути, это «отрегулированная» организацией часть поведения, которая

позволяет ей получить нужные результаты.

Работник, планирующий свою карьеру, профессиональное развитие,

рост квалификации с целью перемещения вверх по ступеням иерархии, проявляет

целевое «стратификационное» поведение, т. е. стремится к изменению своего

статуса, страты, в которой он пребывает.

Особого внимания заслуживают люди с инновационным поведением.

Им часто приходят в голову нестандартные решения, они постоянно ищут пути к

улучшениям в содержании, организации, условиях труда

Зачастую мы проявляем характерологическое поведение, когда

личные особенности характера и определяют поведение человека в организации.

Целый ряд факторов влияет на индивидуальное поведение сотрудников

и процесс реализации успешности его деятельности. Это отражается на рис. 5.

Рис. 5. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение сотрудника и успехи его деятельности

В сложных условиях взаимодействия работник демонстрирует разные

формы поведения, что зависит от многих обстоятельств.

Согласно концепции американского психолога Макгвайра[7],

классификация поведения делится на 16 типов[8]:

1. Защитное поведение – любые реальные или воображаемые действия

психологической защиты, которые позволяют создать или сохранить позитивное

мнение о человеке.

2. Перцептивное поведение – стремление совладать с информационной

перегрузкой за счет перцептивной категоризации, в результате которой

многообразие информации классифицируется.

3. Индуктивное поведение – восприятие и оценка людьми самих себя

на основе интерпретации значения собственных действий.

4. Привычное поведение – воспроизведение знакомых вариантов

поведения в соответствующих ситуациях.

5. Утилитарное поведение – стремление человека решить практическую

проблему с максимальным достижением.

6. Ролевое поведение – происходит в соответствии с ролевыми

требованиями и обстоятельствами, которые вынуждают человека к каким-либо

действиям.

7. Сценарное поведение – отражение правил допустимого и

недопустимого в соответствии с культурными ценностями конкретного социума.

8. Моделирующее поведение – варианты поведения людей в малых и

больших группах, чаще происходит по обстоятельствам.

9. Уравновешивающее поведение – происходит при столкновении двух

противоположных мнений о человеке, происходит процесс «примирения» этих мнений.

10. Освобождающее

поведение – происходит при стремлении человека освободить себя от

реальных или воображаемых негативных условий.

11. Атрибутивное поведение – активное устранение противоречий

между реальным поведением и субъективной системой мнений.

12. Экспрессивное поведение – происходит в тех сферах в которых

человек достиг высокого уровня мастерства, сохраняется высокая и стабильная

самооценка.

13. Автономное поведение – чувство свободы выбора создает

готовность человека преодолевать любые барьеры.

14. Утверждающее поведение – переживание своих действий как

свершение своих планов при максимальном использовании внутренних собственных

условий.

15. Исследовательское поведение – стремление к новизне физического

и социального окружения.

16. Эмпатическое поведение – учет и охват чувственной информации,

лежащей в основе межличностного взаимодействия.

Все перечисленные виды поведения постоянно пересекаются между

собой в организационной среде и требуют анализа и корректировки.

Вопрос 2. Введение и вхождение

человека в организацию.

Вхождение человека в организацию — это особый, сложный и чрезвычайно

важный процесс социализации, от успешности которого зависит дальнейшее

развитие, как члена организации, так и самой организации. Схематично на рис. 6

мы видим сопричастность процесса вхождения человека в организацию со многими

кадровыми значимыми процессами.

Рис. 6. Процесс вхождения человека в организацию

Процессу

вхождения человека в организацию всегда сопутствует решение нескольких проблем.

Во-первых, это

проблема адаптации человека к новому окружению, решение которой не всегда

проходит успешно, так как требуется правильное взаимодействие обеих сторон:

человека и организационного окружения.

Во-вторых, это

проблема коррекции или изменения поведения человека, без которых во многих

случаях невозможно войти в организацию.

В-третьих, это

проблема изменений и модификаций в организации, которые происходят даже тогда,

когда организация уже имеет вакансию, свободное место для человека и сама

принимает человека на это место в соответствии с ее потребностями и критериями

отбора.

От решения

данных проблем зависит не только то, сможет ли человек войти в организацию, но

и то, как человек будет работать в организации, как будет строиться его

взаимодействие с организационным окружением, а, следовательно, то, насколько

успешно будет развиваться организация.

Необходимым

условием успешного вхождения в организацию является изучение

системы ценностей, правил, норм и поведенческих стереотипов, характерных для

данной организации[9].

Основными

сторонами жизнедеятельности организации, ценностные, поведенческие и

нормативные характеристики которых в первую очередь должен изучить человек,

входящий в организацию, являются:

· миссия и основные цели организации;

· допустимые и предпочтительные средства, которые могут

быть использованы для достижения целей организации;

· имидж и отличительный образ, который имеет и создает

организация;

· принципы, правила и нормы, обеспечивающие

отличительные особенности и существование организации как единого организма;

· обязанности, которые должен будет взять на себя

человек, вступив в определенную роль в организации;

· поведенческие стандарты, которым должен будет

следовать человек, выполняя заданную работу.

В

отечественной литературе в зависимости от того, кто входит в организацию,

выделяют два принципиально

различных подхода к обучению.

Первый процесс обучения

касается человека, представляющего нормы и ценности организации по той причине,

что его предыдущий опыт был связан с работой в схожей по ценностям, нормам и

поведенческим стереотипам организации. В этом случае новому члену организации

необходимо в основном сконцентрироваться на уяснении конкретных форм проявления

знакомых ему норм и принципов поведения и общения для того, чтобы подстроить

свое поведение в конкретных условиях.

Второй процесс наблюдается

тогда, когда входящий в организацию человек приходит из среды с существенно

отличными ценностями и нормами поведения. В этом случае встает очень серьезная

задача познания себя как носителя другой системы ценностей и норм и отхода от

этих норм и ценностей. А уже только после этого может начаться процесс усвоения

новых норм и ценностей, которые существуют в организации и которым человек

должен следовать, становясь членом новой для себя организации. Организационная социализация — это процесс, в рамках которого индивид постигает

ценности, раскрывает способности, формирует требуемое поведение и

социально-культурный кругозор, важные для приобретения веса в организации и

участия в ней в качестве полноправного ее члена.

В целом

процессы социализации направлены на сочетание интересов индивида и организации,

какими бы они ни были.

Основные составляющие организационной социализации:

· изменение установок, ценностей и форм поведения;

· непрерывность процесса социализации в течение

некоторого периода времени;

· приспособление к новым должностным обязанностям,

рабочим группам и работе внутри организации;

· взаимное влияние новых сотрудников и их руководителей;

· первостепенная важность начального периода

социализации.

При всей

сложности процессов социализации работников самым труднопреодолимым «порогом»

на пути организационной социализации является девиантное поведение работников.

При

рассмотрении взаимодействия человека с организационным окружением с позиции

организации в целом описание этого взаимодействия может быть представлено

следующим образом. Организация как единый организм, имеющий вход, преобразователь

и выход, взаимодействуя с внешним окружением определенным образом,

соответствующим характеру и содержанию этого взаимодействия, включает человека

как элемент организации в процесс информационного и материального обмена между

организацией и внешней средой. В данной модели человек рассматривается как

основная часть входа и выступает в роли ресурса организации, который она наряду

с другими ресурсами использует в своей деятельности.

Вопрос 3. Теория и

практика научения человека в системе организационного развития.

При рассмотрении системы

организационного поведения важно не только констатировать поведенческие факторы

личности при определенных условиях, но и важно уметь регулировать это поведение

и уметь управлять им. Существует ряд теорий, которые позволяют на практике управлять

поведением человека и корректировать его поведение.

Теория научения (бихевиоризм) — это крупная школа психологии, представленная

работами И.П. Павлова, Д.Б. Уотсона и Б.Ф. Скин-нера[10]. Термин «теория научения» применяется преимущественно

по отношению к психологии поведения. Теория научения охватывает широкий круг

процессов формирования индивидуального опыта, таких, как привыкание,

образование простейших условных рефлексов, сложных двигательных и речевых навыков,

реакций сенсорного различения и т.п.

Благодаря

приобретаемым навыкам поведения человек приспосабливается к среде и вырабатывает

новые способы реагирования.

1. Фрустрация (от лат. frustratio) — обман, тщетное ожидание, расстройство;

психическое состояние, возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи,

препятствующей достижению цели. Фрустрация проявляется в ощущениях гнетущего

напряжения, тревожности, отчаяния, гнева и др.

Фрустрационную теорию можно рассматривать как

тормозящий аспект деятельности, но и как состояние, которое провоцирует

человека задуматься о происходящих вокруг него процессах.

Это

немаловажно в тех случаях, когда работник использует всегда только шаблонные

формы своей сферы деятельности и при небольших корректировках как правило заходит

в тупиковую ситуацию, или в фрустрационное состояние.

2. Условный рефлекс. У человека, как и у животного, самым

элементарным способом научения является условный рефлекс. Если человеку

надлежащим образом предъявить привычный и новый для него раздражитель, то он

ответит своим поведением на второй так же, как и на первый.

Одновременно с И.П. Павловым изучением условного

рефлекса занимался американский ученый Д.Б. Уотсон.

Д.Б. Уотсон

утверждал, что любое поведение описывается в терминах стимулов и реакций.

Стимул можно определить как наблюдаемое изменение внешней среды, а реакцию —

как действие организма в ответ на стимул.

Он провел в

своей лаборатории следующий непедагогический опыт: детям показывали хорошенькую

белую мышку и в это же время раздавался страшный грохот. Потребовалось немного

повторений, чтобы детей охватывал такой же ужас при появлении белой мышки, как

и при том диком шуме, который сопровождал это появление.

Уотсон

считал, что между определенными стимулами и ответными реакциями существуют

врожденные связи.

Будучи твердо убежденным в важности принципов

научения и обучаемости человека, Уотсон говорил о том, что если ему дать дюжину

здоровых, восприимчивых детей и позволить воспитывать по его методу, то он

гарантирует, что сделает любого из них кем захочет — врачом, юристом,

художником, коммерсантом, даже попрошайкой пли вором, независимо от его

талантов, склонностей, стремлений, возможностей, призвания и наследственности.

С помощью условных рефлексов можно проводить

обучение, формируя новые связи между определенными стимулами и ответными

реакциями.

Таким

образом, условный рефлекс можно определить как первый фактор научения,

основанный на ассоциативных связях. Человек запоминает и воспроизводит уже

установившуюся нейромозговую связь.

Объяснение

не меняет поведения. Изменяется лишь ситуация, которая его вызывает. Количество

действий, поддающихся обусловливанию, относительно невелико, но именно они

являются рефлексами. Б.Ф. Скиннер значительно расширил классическую теорию условных

рефлексов, созданную И.П. Павловым и развитую Д.Б. Уотсоном.

В частности,

он установил различие между двумя типами реакций - ответными, или

автоматическими, возникающими в ответ на определенные внешние стимулы,

и оперантными, которые самопроизвольно вырабатывает

организм.

В организационной среде оперантные

условные реакции возникают в

результате воздействия — наказания или поощрения.

Вероятность возникновения той пли иной

оперантной реакции можно увеличить, сопровождая наградой, т.е. позитивным воздействием, или уменьшить,

сопровождая ее тем, что обычно считается наказанием, т.е. негативным воздействием. Именно поэтому' оперантные

реакции так важны в теории научения. Воздействие помогает эффективно изменять

поведение. Любопытно, что оперантное научение длится дольше, если

вознаграждение будет носить не постоянный, а периодичный характер.

3. Теория «проб и ошибок».

Научение методом «проб и

ошибок» изучали американцы Торндайк и Халл.

Чем чаще

повторяется опыт, тем меньше бесполезных действий.

Случайный успех

оставляет след и в дальнейшем облегчает следующие пробы и сокращает их количество.

Эти пробы становятся настоящими сигналами, связанными с тем, что следует или не

следует делать для достижения желаемого результата.

4. Инсайт. Это наиболее

совершенная форма научения. На пути к достижению желаемого человек

встречает препятствие. Оказавшись в ситуации фрустрации, он может действовать

по-разному. Предположим, что однажды человеку удалось обойти это препятствие.

Его мозг сохраняет этот опыт, как впоследствии и другой. В дальнейшем, когда

человеку потребуется выбрать ту или иную форму поведения в конкретной ситуации,

он воспользуется прошлым опытом, но реорганизует его применительно к данной

ситуации. Эта реорганизация накопленного опыта благодаря более адекватной

мозговой деятельности приведет его к новому типу поведения.

Что

облегчает научение? Одни обучаются легче и быстрее, другие труднее.

Это зависит от различных факторов, связанных с возрастом человека. Молодые

обучаются лучше и быстрее, чем пожилые или совсем юные. Важную роль играет

также и интеллект. Установлено, что скорость научения зависит от уровня

умственного развития субъекта.

Следует

также отметить, что существует взаимосвязь между силой потребности и вниманием,

связанным с поисками решения. В критических ситуациях человек становится

особенно изобретательным и, возможно, в максимальной степени использует свои

способности и внутренние ресурсы.

Сделаем некоторые практические

выводы.

1. Теорию

научения применительно к организационным проблемам можно считать полезным

орудием менеджера. Ее принципы достаточно просты, и мы почти не рискуем

существенно ухудшить ситуацию, применяя их на практике.

2. Концепция позитивного и негативного

воздействия на оперантные реакции прямо связана с проблемами менеджмента, се

можно и нужно использовать, вызывая желаемое поведение и предотвращая

нежелаемое. Многие связанные с рабочей средой факторы, одни из которых в

большей степени подчиняются контролю менеджера, другие — в меньшей, могут

оказать позитивное и негативное воздействие на оперантные реакции

3. Обратная

связь — почти всегда полностью находится во власти менеджера, хотя менеджмент

частично управляет и остальными. Должным образом использованная обратная связь

становится ценным орудием менеджмента, помогающим формировать и сохранять

положительные поведенческие реакции, а также устранять и предупреждать

отрицательные.

Менеджер может похвалить подчиненного за хорошую

работу, проявить уважение, спросив его мнение по важному вопросу, навести порядок,

наказывая за проступки, обсудить успехи и неудачи со своими сотрудниками.

Каждый из

этих примеров, как и многие другие, важен для воздействия на поведение

человека в системе организации.

Методические указания:

Ответьте на вопросы:

1.

Дайте

определение понятия «детерминация поведения личности». Какое значение имеет

здесь слово «детерминация»?

2.

Какие

закономерности социальных стереотипов Вы знаете?

3.

Назовите

функции и перечислите основные особенности каждого типа поведения работника.

4.

Почему

вопрос об эффективности вхождении человека в организацию является ключевым при

реализации кадровой стратегии организации?

5.

В

чем заключается суть теорий научения человека?

6. Может

ли у всех работников одинаково формироваться процесс организационной

социализации?

Тема 3. Особенности

группы и ее взаимосвязь с поведенческой средой

Цели изучения темы:

- осознание важности компетентности в сфере управления

группой в профессиональной деятельности современного менеджера;

- получение начального представления о сущности группой

динамики и групповых процессов.

Задачи изучения темы:

- ознакомление с понятиями «группа», «групповые нормы»,

«групповые ценности», « групповая динамика»;

- получение представления о стадиях

формирования коллектива и этапах формирования эффективной команды;

- получение знаний об

особенностях взаимовлияния группы и индивида на их поведение;

- понимание основных проблем управления группой.

Успешно изучив тему, Вы

получите представление о:

- о типах

групп;

- сущности и

основных положениях управления группой.

будете знать:

- основные

мотивы вступления в группу;

- основные

групповые нормы и ценности;

-

характеристики этапов формирования эффективной команды;

- основные

факторы, влияющие на сплочения членов группы.

Вопросы темы:

1.

Группы, классификация и основные характеристики.

2. Групповые ценности и нормы. Взаимодействие индивида и группы.

3. Этапы и подходы к формированию эффективной команды.

Вопрос 1. Группы, классификация и

основные характеристики.

Деятельность

организации становиться эффективной только при результативной работе всего

коллектива. Высокий результат работы коллектива можно получить только при

личном вкладе вкладом каждого из сотрудников. Решая проблемы, стоящих перед

группой, люди должны объединить свои усилия, используя личный опыт и знания.

Но,

для достижения эффективных результатов трудовой деятельности нужно грамотно

сформировать группу и научить ее членов совместно работать, объедения усилия с

целью решения поставленных задач.

Взаимодействия

в группе, человек часто изменяет свое поведение. Что обусловливает важность

исследования и изучения проблем формирования и функционирования групп.

Группой называют двоих и более лиц, которые взаимодействуют, влияют друг на

друга в течение определенного времени и воспринимают себя как «мы» (Д. Майерс[11]).

Как отмечает отечественный исследователь в области

социальной психологии Г.М.Андреева, группу можно рассматривать с трех позиций:

1) как среду, в которой осуществляется поведение

человека;

2) как некое функциональное образование, обладающее

собственными свойствами;

3) как фактор, взаимодействующий с членами группы.

Социальная

группа — это тип

социальной общности людей, объединенных в процессе совместной деятельности,

которая обладает следующими признаками[12]:

1.

общими целями и задачами деятельности;

2.

внутренней организацией;

3.

закреплением традиций, символики.

Признаки социальной группы (Е.В. Андриенко):

1. Наличие

интегральных психологических характеристик

·

общественное

мнение,

·

психологический

климат,

·

групповые нормы

2. Наличие параметров группы, как единого

целого:

· Композиция – совокупность характеристик

членов группы (численность, возраст, пол);

· Структура – функции отдельных членов

группы и межличностные взаимоотношения;

· Групповой процесс – динамика

группы, как социальный процесс отношений.

3. Способность

индивидов к согласованным действиям показывает:

· Уровень развития группы;

· Социальную ситуацию;

· Деятельность лидера;

· И т.д.

4. Действие

группового давления:

· Определяет поведение членов группы:

5. Установление

определенных отношений в группе:

·

Формальных;

·

Неформальных.

Основные

мотивы вступления в группу:

· Мотив

аффилиации – реализация потребности быть в дружеских отношениях:

а) желание быть любимым и желанным; б) страх быть одиноким.

· Мотив

безопасности (снижается страх, тревожность)

· Потребность в

сравнение, в достижении, в самоуважении.

Статусные позиции в группе:

· Лидер – член группы, имеющий

наиболее высокий «+» статус;

· Принятые –

члены группы, имеющие средний «+» статус, поддерживают лидера;

· Изолированные – имеют «0» статус, самоустраняются.

· Отвергнутые –

имеют «-» статус, часто находятся в конфликте с группой

Группы классифицируются по различным признакам: численностью, уровнем

развития, сплоченностью, групповыми нормами, составом и др.

Рассмотрим некоторые из видов групп, см. таблицу 1.

Таблица 1.

Классификация групп

|

Признак классификации |

Виды групп |

|

Размер

группы |

Большие Средние Малые

|

|

Сфера

совместной деятельности |

Управленческие

Производственные

|

|

Уровень

развития |

Высокоразвитые

Слаборазвитые

|

|

Реальности

существования |

Реальные

Условные

|

|

Степень

формализации (принцип создания) |

Формальные

Неформальные

|

|

Период

функционирования |

Постоянные

Временные

|

Рассмотрим

некоторые из них.

Большие социальные группы - это

социальные слои; профессиональные группы; этнические сообщества (нации,

народности); возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т. д.

Средние социальные

группы - производственные

объединения работников предприятий; территориальные общности (жители одной

деревни, города, района и пр.).

Остановимся подробнее на основных особенностях малых

групп, поскольку именно такие группы являются наиболее распространенными в

организациях.

Малая

группа — это достаточно

устойчивое объединение людей, связанных взаимными контактами, имеет численность от 3 до 15-20 человек (причем

члены этой группы должны быть объединены какой либо общей целью, находится в непосредственном общении и эмоциональной вовлеченности).

Выделяю два типа малых групп:

1) первичные – небольшие группы, члены

которых хорошо знают друг друга или большинство из их представителей,

отношения в группе тесные и взаимозависимые (семья, группа

друзей, производственная бригада);

2) вторичные – более многочисленные,

могут иметь в своем составе одну или несколько первичных групп; степень

взаимовлияния в группе зависит от того, насколько глубоко членами группы интернализованы

(усвоены) групповые ценности и нормы (трудовой коллектив, студенты одного

курса, команда).

Бизнес-психолог Г.Бардиер выявил закономерность

продуктивной деятельности и особенностей поведения малой группы в зависимости

от ее размера, и так[13]:

7+/-

2 чел. – наиболее целостная группа, где чаще

добиваются согласованности решений, не подвержена делению на группировки.

(Например, «кружки качества» в Японии)

14+/-2 чел.

– группа с наиболее широким диапазоном функциональных ролей, шире представлены

индивидуальные интересы, мнения и оценки. Вероятность ошибок ниже,

а эффективность обучения – выше (например,

тренинговая группа)

21+/-2 чел. – предел функционирования

группы как целого. Достаточно эффективна, хотя организационные проблемы требуют

определенных усилий (например, производственная бригада, подразделение

бизнес-структуры, штат филиала и пр.)

Реальная

группа — это

группа людей, существующая в общем пространстве и времени и объединенная

реальными ощущениями.

Условная

группа — это группа

людей, объединенная для исследования по определенному, выделенному признаку.

Это может быть возрастной, половой, национальный, профессиональный или

какой-либо другой признак. Их выделение необходимо в исследовательских целях

для сравнения результатов, полученных в реальных группах. Личности, включенные

в условную группу, чаще всего не имеют никакого взаимодействия между собой.

Формальные группы

работников организуются в соответствии со штатным расписанием. Кроме них могут существовать

и рабочие

группы, которые создаются для выполнения определенных задач, и в

которые входят сотрудники из разных подразделений компании, а иногда и внешние

специалисты (эксперты и др.) Если формальные отношения предполагают подразделение

на группы, отделы, управления, то структура неформальных отношений состоит из

малых групп.

Неформальные

отношения ситуативны и изменчивы, не зафиксированы ни в каких документах и

отражаются в социально-психологической атмосфере компании, о которой

будет сказано ниже.

Неформальные

группы возникают по причине потребности работающих людей в общении и эмоциональном

принятии.

Формальные

и неформальные отношения всегда характеризуются определенным взаимовлиянием.

Неформальная

система отношений может совпадать с формальной структурой, и, соответственно,

групповые нормы могут соотноситься с социальными нормами. Неформальные

отношения могут не совпадать с социальными нормами поведения, но положительно

влиять на них. Неформальные отношения могут также находиться с в противоречии с социальными нормами.

В этом

случае в группе и между группами возникает напряжение и конфликты.

Уровень развития группы

зависит от степени проявления критериев, таких, как:

·

возможность

контактов между членами группы;

·

наличие

межличностных отношений;

·

наличие

общих интересов и целей;

·

возникновение

групповых интересов, реализуемых в совместной деятельности;

·

появление

эффекта внутригруппового единства в деятельности.

Вопрос 2. Групповые ценности и нормы.

Взаимодействие индивида и группы.

Существенным фактором поведения личности в группе являются групповые ценности и нормы. Они

выступают не только как ориентир поведения субъектов в различных ситуациях, но

и как и как средство социального контроля со стороны группы за поведением ее членов.

Групповые нормы

— это определенные правила, вырабатываемые группой, принятые, им должно

подчиняться поведение ее членов, чтобы их совместная деятельность была

возможна. Нормы выполняют функцию регулирования по отношению к этой

деятельности[14].

Нормы могут

оказывать сильное влияние, как на поведение отдельной личности, так и на то, в

каком направлении будет работать группа: на достижение целей организации или

на противодействие ему. Они помогают членам группы определить, какое поведение

и какая работа ожидается от них.

Воздействие

норм на поведение связано с тем, что при соблюдении их человек может

рассчитывать на принадлежность к группе, ее признание и поддержку. Это относится

как к неформальным, так и к формальным организациям.

Все нормы с

позиции интересов организации в целом могут нести как положительную, так и

отрицательную нагрузку.

К

положительным нормам относятся

те, что поддерживают цели и задачи организации и поощряют поведение,

направленное на достижение этих целей.

Отрицательные

нормы создают

противоположный эффект: они поощряют поведение, которое не способствует

достижению целей организации.

Нормы группы

связаны с ценностями.

Ценности каждой группы складываются на основании

выработки определенного отношения к социальным явлениям, ее опытом в организации

определенной деятельности. Ценности различных социальных групп могут не

совпадать между собой и иметь большую или меньшую значимость для групповой

жизнедеятельности. Они также могут по-разному соотноситься с ценностями

общества. Нормы как правила, регулирующие поведение и деятельность членов

группы, опираются именно на групповые ценности.

Понять

взаимоотношения человека с группой можно только при условии выявления того,

какие нормы группы он принимает, а какие отвергает и почему он так поступает.

Ценности определяют как набор стандартов и критериев,

которым человек следует в своей жизни. Это проявляется в том, что путем

соответствующей оценки происходящих вокруг него событий человек принимает

решения и осуществляет свои действия.

Обычно

ценности рассматриваются как нормативная база морали и фундамент поведения

человека.

Ценности

бывают двух видов:

1. ценности, относящиеся к цели жизни, желаемым

результатам, исходу действия и т.д. Например:

· ценности,

касающиеся удобства жизни, красоты, мира, равенства, свободы, справедливости,

удовольствия, самоуважения, общественного признания, дружбы и т.п.

2. ценности, относящиеся к средствам, используемым

человеком для достижения целей:

· касающиеся

амбиций, открытости, честности, доброжелательности, интеллектуальности,

обязательности, ответственности, самоконтроля и т.п.

Совокупность ценностей, которым следует человек,

составляет его ценностную систему, по которой окружающие судят о том, что собой

представляет данная личность.

Ценностная

система человека формируется в основном в процессе его воспитания. Многие

ценности человек получает под влиянием родителей и других близких ему людей.

Большое влияние оказывают образовательная система, религия, литература,

кинематограф и т.п. Ценностная система подвергается развитию и изменению даже

в зрелом возрасте. Большую роль в этом играет организационное окружение.

Для

успешного сочетания двух систем ценностей и создания гармонии ценностей

человека и ценностей организации необходимо проводить широкую разъяснительную

работу по четкому формулированию, разъяснению и доведению до всех членов

организации системы ценностей, которым следует организация. Следует также

уделять значительное внимание и уяснению того, какие ценностные ориентиры имеют

члены организации.

Групповая атмосфера - это совокупность таких

показателей как:

·

групповое

давление (степень жесткости и однозначности требований, предъявляемых группой к

своим членам);

·

социально-психологический

климат (характер эмоциональных отношений в группе);

·

групповая

сплоченность (устойчивость группы в течение определенного время и верность

группы определенным ценностям и нормам, т.е. некое уподобление индивидуального

интеллекта групповому);

·

совместимость

(степень непротиворечивости индивидуальных характеристик членов группы);

·

срабатываемость

(возможность членов группы сохранять устойчивые отношения в процессе совместной

работы);

·

конформность

(осознанная готовность членов группы корректировать свое поведение и взгляды в

соответствии с мнением группы);

·

внушаемость

(неосознаваемая готовность перенимать взгляды и нормы поведения, принятые

группой, основанная на доверии к лидеру или группе в целом).

Сплоченная команда является более эффективной по

сравнению с разрозненной группой. Но, не смотря на то, что групповая

сплоченность влияет и напродуктивность деятельности, и на эмоциональное

состояние членов группы, специалисты обнаруживают и отрицательные последствия

групповой сплоченности.

В сплоченной группе:

· может проявляться однообразие идей и подходов

к решению задач;

· возникает стремление членов группы к «усреднению»

результатов;

· активные и независимые личности нередко

чувствуют давление групповых норм, препятствующих свободе самовыражения;

· после достижения успеха может быть затруднено

дальнейшее развитие, поскольку такая группа тяготеет к стабилизации;

· профессиональное развитие, повышение

компетентности в сплоченной группе затруднено из-за установки на

взаимозаменяемость.

Замечено, что в группе человек

всегда ведет себя иначе, чем сам по себе.

Этот

феномен изучали многие исследователи (В.Меде, Ф.Оллпорт, В.М.Бехтерев и пр.) и

сделали ряд выводов:

·

в присутствии группы у некоторых людей продуктивность возрастает на 40%, а у некоторых - падает на

20%, но есть и такие, у кого продуктивность в группе не меняется;

·

в присутствии

значимых людей у человека изменяется мотивация, причем изменение мотивации человека в присутствии других людей

зависит от их значимости, сложности решаемой задачи, подготовленности к ее

решению, его положения в группе, реакций других членов группы, ситуации, его

ожидания поощрения или награды;

·

степень влияния группы на индивида зависит от его образования,

возраста, пола, статуса, от его отношения к присутствующим;

·

группа влияет на индивида даже тогда, когда ее реально рядом с ним

нет, но он ее себе ярко представляет, а также степень влияния группы на

субъекта зависит от того, считает ли он других людей в этой группе своими

соперниками либо наблюдателями за его деятельностью;

· присутствие группы

облегчает выполнение простых видов деятельности и влияет преимущественно на количественные

характеристики. И наоборот, решение сложных задач и качественные

характеристики деятельности в группе затрудняются, что говорит о возможном

отрицательном влиянии присутствия группы на деятельность индивида;

·

в изолированных условиях люди более субъективны в суждениях, чем

в групповой обстановке;

·

в группах сильно изменяется эмоциональная сфера личности;

·

восприимчивость к шумам в группе падает на 29%;

·

способность переносить боль

повышается в условиях соревнования;

·

группы способствуют усреднению

результатов анализа, когда люди занимаются сравнением (в эксперименте

люди сравнивали запахи, тяжести);

·

примерно у 70% испытуемых, работающих в группе, при выполнении заданий

возрастает внимание; кроме того, повышается эффективность восприятия, памяти,

мышления, творческого воображения, смягчается отношение к проступкам.

Обобщая экспериментальные данные анализа механизмов

функционирования группы, а также фактов влияния группы на ее членов,

исследователи Л.Г. Почебут и В.А. Чикер[15] выделяют целый ряд групповых эффектов.

1.

Психофизиологический — в

присутствии других людей

психофизиологические реакции и состояния

человека изменяются (усиливается потоотделение, учащается дыхание и

пр.), причем тем ярче, чем значимее ситуация группового взаимодействия.

2.

Эффект «синергии» — при объединении

людей в группу их энергетика и

интеллектуальная активность повышаются. В большинстве успешных фирм

этот эффект специально инициируется, например, за счет организации группового

принятия решений с применением активных методов, в числе которых наиболее

популярным является метод «мозгового штурма».

3.

Эффект Рингельмана — с

увеличением количества людей в группе их индивидуальный вклад в общегрупповую работу уменьшается. Его

размер можно рассчитать по формуле:

С = 100 - 7(К - 1),

где

С — средний индивидуальный вклад участников,

К — количество членов группы.

4. Эффект «маятника» — означает циклическое чередование групповых эмоциональных состояний: подъема и спада

общего настроения. Характер настроения группы важно учитывать при выборе стиля

руководства.

5. Эффект «пульсара» — изменение

групповой активности в зависимости от различных стимулов происходит от оптимальной,

необходимая для деятельности активность к «всплеску» активности, после чего

наступает ее спад и возвращение к оптимальному уровню. Активность группы резко повышается в начале

деятельности и резко спадает, когда задача решена.

6. Эффект «мы и они» — возникающее

у людей чувство принадлежности

к своей группе («мы») и чувство

размежевания с другими группами («они»). Этот эффект также

необходимо учитывать при анализе стратегий межгруппового поведения — как внутри

фирмы, так и между сотрудниками фирмы и представителями других организаций.

7.

Эффект группового фаворитизма — стремление

каким-то образом благоприятствовать

членам своей группы в противовес членам других групп. Базируется на

эффекте «мы и они».

8.

Эффект группового эгоизма —

проявляется, когда цели, ценности

группы, стабильность ее существования становятся важнее отдельной личности. В норме

этот эффект способствует сплочению группы, за пределами нормы — ведет к

негативным последствиям.

9. Эффект «ореола» — влияние

на оценку конкретной личности индивидуальной установки, имеющейся у

другого человека. Результат действия этого эффекта - искажение информации,

возникновение предубеждений.

10. Эффект «бумеранга» — действия или информация, направленные

против кого-либо, оборачиваются

против тех, кто совершил эти действия или дал эту информацию.

11. Эффект конформизма — подчинение

индивидуальных мнений и оценок общегрупповому

мнению, нередко навязываемому лидером, руководителем или

неосведомленным большинством. Эффект конформизма в своей основе имеет такое

свойство групповой структуры, как конформность. В разумных пределах конформность

— это взаимные уступки членов группы. Однако если конформность проявляется в