Интернет-курс

по дисциплине

«Культура речи и деловое общение»

Для специальностей: «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Экономика», «Мировая экономика»

Кафедра Корпоративной культуры и PR

Бояринова И.П.

Интернет-курс

по дисциплине

«Культура речи и деловое общение»

Для специальностей: «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Экономика», «Мировая экономика»

Содержание

Тема 1. Слагаемые культуры речи делового общения

Вопрос 1. Деловое общение и его особенности.

Вопрос 2. Культура речи делового общения и ее слагаемые.

Вопрос 1. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Вопрос 2. Акцентологические нормы современного русского литературного языка.

Вопрос 1. Морфологические нормы имён существительных.

Вопрос 2. Морфологические нормы имён прилагательных.

Вопрос 3. Морфологические нормы имён числительных.

Вопрос 2. Трудные случаи синтаксического управления.

Вопрос 3. Построение предложений с деепричастными оборотами.

Тема 6. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловой беседы

Вопрос 1. Деловая беседа как основной жанр делового общения. Виды деловых бесед.

Вопрос 2. Проведение деловой беседы.

Вопрос 3. Деловая беседа по телефону.

Тема 7. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение совещания

Вопрос 1. Проведение совещания.

Вопрос 2. Слушание в деловой коммуникации.

Тема 8. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловой презентации

Вопрос 1. Презентация как одна из форм делового общения. Виды презентаций.

Вопрос 2. Подготовка текста презентационной речи.

Тема 9. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловых переговоров

Вопрос 1. Специфика такой формы деловых коммуникаций, как деловые переговоры. Виды переговоров.

Вопрос 2. Подготовка к переговорам. Техника ведения переговоров.

Вопрос 3. Этапы ведения переговорного процесса. Тактика ведения переговоров.

Тема 10. основы деловой переписки

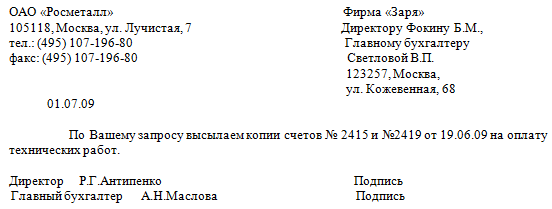

Вопрос 1. Общие требования, предъявляемые к документу.

Вопрос 3. Текстовые нормы письменной деловой речи.

Вопрос 4. Языковые нормы письменной деловой речи.

Словарь акцентологически трудных слов

Словарь наиболее общеупотребительных паронимов.

Программа дисциплины «Культура речи и деловое общение» разработана с учетом требований государственного образовательного стандарта по специальностям «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Мировая экономика», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

Данная дисциплина входит в состав дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Она посвящена изучению базовых понятий и представлений в области культуры делового общения. Дисциплина «Культура речи и деловое общение» обобщает и систематизирует знания студентов-нефилологов об устройстве и функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, основными функциями и средствами делового общения, способами взаимодействия деловых партнёров в различных ситуациях общения и возможными коммуникативными барьерами; помогает овладеть такими жанрами письменной деловой речи, как письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ, а также развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с собеседником.

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Деловые коммуникации», «Основы деловой переписки». Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия.

Цель и задачи дисциплины.

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов-нефилологов базовой системы знаний в области культуры делового общения.

Основная задача изучения дисциплины — развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка в устном и письменном общении, причём главным образом в сфере деловых отношений. Решение этой задачи тесно связано с повышением общей культуры гуманитарной образованности студентов, с развитием их коммуникативных способностей и психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнёром по общению.

Задачами изучения дисциплины также являются:

· обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского литературного языка;

· вооружение студентов основами психологических знаний о культуре речевого общения в целом и культуре делового общения, в частности;

· формирование умений эффективно использовать полученные теоретические знания для достижения поставленных коммуникативных целей;

· изучение особенностей построения текстов документов;

· развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст документа;

· воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание уважительного отношения к собеседнику в процессе общения; развитие стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания проявлять искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

иметь представление:

· о культуре речи как науке и искусстве;

· о русском литературном языке как обработанном и нормированном варианте русского национального языка, обслуживающем основные сферы общественной деятельности;

· о понятиях «общение» и «коммуникация», функциях и средствах общения;

· о способах взаимодействия партнёров по общению;

· об особенностях делового общения;

· о своеобразии письменной и устной деловой речи;

· об эффективном использовании вербальных и невербальных средств в процессе делового общения;

· о барьерах в общении и способах их преодоления;

· о речевом этикете;

знать:

· понятие культуры речи как речеведческой дисциплины;

· качества культурной речи: правильность, точность, логичность, уместность, выразительность, богатство;

· основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические, орфографические, пунктуационные;

· основные функции общения;

· средства общения;

· особенности делового общения;

· жанры устной и письменной деловой речи;

· разновидности беседы;

· последовательность проведения деловой беседы;

· факторы создания положительной атмосферы во время деловой беседы;

· правила убеждения, используемые в ходе деловой беседы;

· виды слушания, внутренние и внешние помехи слушанию;

· рекомендации идеальному слушателю;

· как правильно делать комплименты;

· классификации видов деловых документов;

· языковые, текстовые и этикетные требования, регулирующие процесс создания документа;

· формы (схемы) таких служебных документов, как рекламация, письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ и др.;

· стереотипные формулы (речевые клише), употребляемые в письменной деловой речи;

· типичные ошибки, допускаемые составителями документов (логические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные);

уметь:

· грамотно выстраивать свои отношения с окружающими людьми, используя вербальные и невербальные средства общения, а также различные приёмы психологического воздействия на собеседника;

· выбирать способ взаимодействия с собеседником в зависимости от поставленных целей коммуникации;

· формулировать цели и задачи делового общения;

· выбирать языковые средства в соответствии с обстановкой делового общения (официальной/неофициальной) и в зависимости от поставленных целей и задач общения;

· использовать речевые и этикетные средства для достижения коммуникативных целей;

· правильно произносить акцентологически трудные слова, например ходатайство, звонит, осужденный, каталог и др.;

· употреблять слова в речи в соответствии с их значением (например, паронимы: представить — предоставить и др.);

· правильно образовывать формы слов (например, ректоры, директора); правильно строить словосочетания (например, согласно приказу и др.), предложения с причастными и деепричастными оборотами;

· проводить деловую беседу, деловую презентацию, деловые переговоры;

· преодолевать коммуникативные барьеры;

· выбирать жанр документа, а вслед за этим и форму документа, в соответствии с характером официально-деловой ситуации;

· осуществлять выбор языковых средств (лексических, грамматических) в процессе создания документа;

· редактировать текст документа;

· анализировать звучащую речь (свою и чужую) с точки зрения соответствия основным коммуникативным качествам речи (правильности, точности, уместности, выразительности, богатства);

· использовать знания речевого этикета для достижения коммуникативных целей;

приобрести навыки:

· деловой диалогической речи;

· анализа деловой речи с позиций коммуникативной эффективности;

· составления текста письма-просьбы, письма-ответа и др.;

· работы со справочной литературой.

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний о специфике делового общения, функциях делового общения, культуре речи и одновременно культуре деловой речи, слагаемых культуры речи. Серьезное и целенаправленное изучение первой темы познакомит студентов с аспектами культуры речи делового общения, в соответствии с которыми и осуществляется выбор и организация языковых средств в процессе деловой коммуникации.

Изучив данную тему, Вы:

Будете знать:

· сущность делового общения, основные функции делового общения;

· сущность и содержание понятия «культура речи»;

· аспекты культуры речи;

· основные коммуникативные качества культурной (хорошей) речи, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учётом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и задачами общения (точность, логичность, уместность, чистота, выразительность, богатство).

Приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· умение выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативными задачами и сферой общения;

· умение анализировать собственную звучащую речь и речь окружающих с точки зрения правильности, точности, чистоты, уместности, выразительности словоупотребления и эффективности использования тех или иных языковых средств.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· деловое общение;

· функции делового общения;

· принцип кооперации;

· культура речи;

· ортологический аспект культуры речи;

· коммуникативный аспект культуры речи;

· этический аспект культуры речи;

· коммуникативные качества речи (точность, логичность, уместность, чистота, выразительность, богатство).

Вопросы темы:

1. Деловое общение и его особенности.

2. Культура речи делового общения и ее слагаемые.

Теоретический материал по теме

Деловое общение сегодня проникает во все сферы общественной жизни. В коммерческие, деловые отношения вступают предприятия всех форм собственности, частные лица. Компетентность в сфере делового общения непосредственно связана с успехом или неуспехом в любом деле: науке, искусстве, производстве, торговле. Что касается менеджеров, предпринимателей, организаторов производства, людей, занятых в сфере управления, то коммуникативная компетентность для представителей этих профессий представляет важнейшую часть их профессионального облика.

Деловое общение — это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определённого результата, решение конкретной проблемы или реализацию определённой цели.[1]

Специфика делового общения заключается в том, что в его процессе ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. В обычном дружеском общении чаще всего не ставятся конкретные задачи, не преследуются определённые цели. Дружеское общение можно прекратить (по желанию участников) в любой момент, что недопустимо в деловой коммуникации (по крайней мере, без потерь для обеих сторон). Также, в отличие от непринуждённого, деловое общение, предполагает достижение конкретного результата: продукта совместной деятельности, получение информации, повышение карьерного роста, власти и т.д.

Предметом делового взаимодействия является общее дело.

Деловое общение выполняет следующие функции: инструментальную (социальный механизм управления); интегративную (объединение деловых партнёров); функцию самопрезентации (позволяет самоутвердиться, самовыразиться, продемонстрировать личностный потенциал); трансляционную (передача конкретных способов деятельности); социального контроля (регламентация поведения и деятельности); социализации (развитие навыков культуры делового общения); экспрессивную (эмоциональные переживания).

Основным принципом современного делового взаимодействия является принцип кооперации, который заключается в том, что изначально общение строится исходя из определения собеседника как партнера, равноправного участника диалога, вне зависимости от его социальной роли.

Не «Принесите мне документы», а «Вы не могли бы захватить папку с документами?» – произнесет цивилизованный руководитель, обращаясь к подчиненному. Формулирование просьб и распоряжений в вопросительной форме предоставляет формально право выбора подчиненному и снимает императивный акцент с деловых отношений.

Замена прямых речевых актов косвенными (не «Вам необходимо решить проблему с оплатой наших услуг до 13 ноября», а «До 13 ноября мы хотели бы получить от вас сведения о погашении задолженности») является знаком достаточно высокой культуры общения.

Соблюдение основного принципа кооперации является важнейшим постулатом речевого поведения делового человека и обусловливает выбор речевых средств, соответствующих основным параметрам ситуации делового общения.

Культура речи — это:

1) владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, правилами грамматики, стилистики), а также умение использовать языковые средства в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи;

2) раздел языкознания, занимающийся проблемами нормализации речи, разрабатывающий рекомендации по умелому пользованию языком».[2]

К какой бы области ни относилось понятие «культура речи», оно всегда включает три основных аспекта: ортологический, коммуникативный и этический.

Ортология — наука о правильной речи, о языковых нормах и их изменении. В сознании говорящего и пишущего норма выступает как образец, калька, схема, шаблон, по которому строится слово, предложение, высказывание. Нормы формируются под влиянием литературного творчества и речевой практики нации и являются непременным условием единства языка и нормального функционирования языковой системы. Они кодифицируются, т.е. описываются, закрепляются как образец в словарях, справочниках, учебниках.

Нередко норма выступает в качестве двойного стандарта — обязательного и допустимого вариантов. Например, в практике устного делового общения разговорная форма договор — договора вытесняет книжный вариант договор — договоры.

Вариативность нормы является причиной ее изменения, причем темпы изменений нормы различны для разных уровней языка. Самыми консервативными считаются грамматические нормы. Грамматический строй русского литературного языка практически не изменился с пушкинских времен. Орфоэпические и акцентологические нормы, напротив, очень подвижны. Еще недавно вошедшее в русскую речь слово «маркетинг» имеет уже варианты произношения, закрепленные в качестве допустимых: маркетинг и маркетинг.

Правильность речи — это базовое требование культуры речи, ее основа.

Важно ли владеть нормами русского литературного языка человеку, ежедневной практикой которого является деловое общение? На этот вопрос можно ответить только однозначно утвердительно: человек с низким уровнем речевой культуры, не умеющий ясно излагать свои мысли, допускающий ошибки в своей речи, обречен на коммуникативные неудачи, часто оказывается в неловком положении. Грамотность в широком смысле этого слова — непременное условие успешности в деловом общении.

Нормативный (ортологический) аспект культуры речи — один из важнейших, но не единственный. Можно привести большое количество различных, в том числе и деловых текстов, безупречных с точки зрения нормативности, но не слишком убедительных.

Язык располагает огромным арсеналом средств. Они должны использоваться с учетом сферы, ситуации, задач и жанра речи и быть мобилизованы на достижение коммуникативной цели. Таким образом, коммуникативный аспект культуры речи — это умение выбирать необходимые языковые средства с учётом целей и содержания общения.

В соответствии с требованием коммуникативной целесообразности, речь образованного человека, как в межличностном, так и в деловом общении, должна удовлетворять следующим качествам:

· точность;

· логичность;

· уместность;

· чистота;

· выразительность;

· богатство.

Все эти качества связаны между собой. Точность, предполагающая употребление слов в строгом соответствии с обозначаемыми предметами, явлениями действительности и проявляющаяся в умении находить адекватное словесное выражение понятию, обеспечивает ясность и доступность изложения. Логичность речи тесно связана с точностью, которая является как бы «предварительным условием» логичности. Это коммуникативное качество речи связано не столько со словоупотреблением, сколько с синтаксической организацией высказывания, которая должна обеспечивать последовательность в усвоении выражаемой мысли, ее непротиворечивость.

Чистота — коммуникативное качество, заключающееся в отсутствии в литературной речи лишних слов, слов-паразитов и нелитературных слов: жаргонизмов, арготизмов, диалектизмов, просторечных слов.

Уместность — это соответствие речи обстановке, в которой происходит общение. Под обстановкой понимается не только степень официальности общения (неофициальное, полуофициальное, официальное общение), но и учёт таких факторов, как возраст, интеллектуальный уровень, социальный статус собеседника (собеседников); сфера общения (сфера официально-деловых отношений, сфера общественно-политических отношений и т.д.).

Выразительность — это использование в речи изобразительно-выразительных средств, употребление пословиц, поговорок, фразеологизмов.

Богатство речи — это разнообразие используемых в ней слов, словосочетаний, предложений. Богатство речи свидетельствует об эрудиции говорящего, высоком уровне его интеллекта; хорошем владении языком, умении контролировать свою речь.

Все эти коммуникативные качества речи являются характеристиками речи правильной и искусной.

В наши дни современная культура речи — это, прежде всего, наука об эффективной речи, об умении добиваться речевыми средствами поставленной цели, что предполагает учет психологического и этического аспекта общения.

Этический аспект речевой культуры представлен лингвистической дисциплиной — речевым этикетом. Речевой этикет изучает специальные речевые средства регулирования социальных и межличностных отношений: речевые этикетные формулы, этикетные тексты и правила их использования, а также правила речевого поведения в тех или иных условиях.

Этикетные нормы поведения носят национальный характер. То, что является знаком уважения в европейских странах (при встрече поинтересоваться здоровьем жены и близких), в странах мусульманских может быть воспринято как оскорбление.

Деловое общение очень часто не просто включает этикетное общение, но с необходимостью предусматривает его. Существуют особые этикетные жанры делового общения: выражение соболезнования, благодарности, поздравления. Руководители, менеджеры, служащие должны хорошо знать и адекватно использовать средства речевого этикета, так как от успешного использования этих средств во многом зависит результат делового общения.

«Встречают по одежке, а провожают по уму», — гласит русская народная мудрость. Причем под словом «ум» подразумевается умение общаться, ладить с людьми. Вовремя и к месту сказанные слова назывались в народе «золотыми».

Итак, культура деловой речи — это использование средств и возможностей языка, адекватных содержанию, обстановке и цели высказывания при соблюдении языковых норм.

Высокая речевая культура менеджера, руководителя проявляется в знании требований, предъявляемых к языку документов, и умении выбрать из богатейшего арсенала речевых средств деловой письменной речи необходимые для составления текста, вести деловую беседу, уметь убеждать в своей правоте.

Показателем лингвистической компетентности менеджера можно считать его умение «переводить» информацию с одного типа речи на другой (с языка справочных жанров на язык устной спонтанной речи), свертывать и развертывать ее, т.е. выполнять операции тезирования, перефразирования, резюмирования. Владение этикетными средствами, тактическими приемами ведения деловых переговоров, совещаний, жанрами публичной монологической речи также входит в число необходимых речевых навыков менеджера.

С человеком высокой речевой культуры говорить легко и приятно. Если это деловой человек, ему удаются различные контакты и переговоры, ему удается убеждать людей в своей правоте и влиять на собеседников, он может сам составить или отредактировать документ, написать благодарность, поздравительное письмо или презентационную речь. И это все важнейшие составляющие профессионального облика делового человека.

1. Согласны ли Вы с тем, что, в отличие от непринуждённого, дружеского общения, деловое общение — это принудительное, целенаправленное взаимодействие? Аргументируйте свой ответ.

2. Дайте определение понятию «культура речи». Можно ли сказать, что понятия «культурная речь» и «правильная речь» – это синонимы?

3. В чём сущность этического аспекта культуры речи?

Основная литература:

1. Введенская Л.А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - 12-е изд., стереотип. – М.: Феникс, 2012. – 537с. - (Высшее образование).

2. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет: учебное пособие. – М.: Логос, 2005. – 312с.

Дополнительная литература:

1. Бельчикова Ю., А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М., 1994.

2. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. — СПб., 2000.

3. Губернская Т.В. Русский язык и культура речи: практикум. – М.: Форум, 2012. – 256с.

4. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Граудиной Л.К. и проф. Ширяева Е.Н. – М., 2005.

Задание 1.

Смешение в речи сходно звучащих слов ведёт к нарушению такого качества речи, как точность словоупотребления. Объясните значение следующих слов. Составьте с ними словосочетания. При необходимости воспользуйтесь словарём паронимов.

Абонент – абонемент; дипломат – дипломант; подпись – роспись; поступок – проступок; искусный – искусственный; целый – целостный.

Задание 2.

Прочитайте отрывок из произведения Аготы Кристоф «Толстая тетрадь», в котором рассказывается о жизни двух десятилетних братьев-близнецов во времена Второй мировой войны в деревне, куда их отправила мама, поскольку в городе прокормиться стало совершенно невозможно. Действие происходит в Венгрии. После прочтения отрывка ответьте на вопросы.

|

«У бабушки мы решаем продолжать учёбу сами, без учителей…Мы идём…в магазин, который называется: «Книги. Канцелярские товары»…выбираем пачку бумаги в клетку, два карандаша и толстую тетрадь. Мы кладём всё это на прилавок перед толстым человеком, который стоит с другой стороны. Мы говорим ему: — Нам нужны эти вещи, но у нас нет денег. Продавец говорит: — Что? Но… нужно платить. Мы повторяем: — У нас нет денег, но нам совершенно необходимы эти вещи. Продавец говорит: — Школа закрыта. Никому не нужны тетради и карандаши. Мы говорим: — Мы учимся дома. Сами, одни… Продавец говорит: — Без денег ничего купить нельзя. Мы больше ничего не говорим, мы смотрим на него. Он тоже на нас смотрит. У него на лбу выступает пот. Через минуту он кричит: — Не смотрите так на меня! Выйдите отсюда! Мы говорим: — В обмен на эти вещи мы готовы проделать для вас определённую работу. Полить вам огород, например, вырвать сорняки, разнести посылки… Он снова кричит: — У меня нет огорода! Вы мне не нужны! И потом, вы что, не можете говорить нормально? — Мы говорим нормально. — Говорить в вашем возрасте «готовы проделать», это что, нормально? — Мы говорим правильно. — Слишком правильно, да. Мне не нравится, как вы разговариваете! И как вы смотрите на меня, тоже не нравится! Выйдите отсюда! Мы спрашиваем: — Есть ли у вас куры, сударь? Он вытирает лицо белым платком. Он не кричит, он спрашивает: — Куры? При чём тут куры? — Потому что, если вы не располагаете курами, мы можем предоставить вам некоторое количество яиц в обмен на эти необходимые нам предметы. — Продавец смотрит на нас и молчит. Мы говорим: — Стоимость яиц растёт с каждым днём. Напротив, цены на бумагу и карандаши… Он швыряет нашу бумагу, карандаши и тетрадь за дверь и орёт: — Вон отсюда! Не нужны мне ваши яйца! Забирайте всё и больше не возвращайтесь! Мы аккуратно подбираем вещи и говорим: — Однако нам придётся вернуться, когда закончится бумага и испишутся карандаши». |

Вопросы к тексту:

1) Какое коммуникативное качество речи было нарушено братьями в данной ситуации общения?

Ответ — …

2) Выпишите обращение, употреблённое братьями по отношению к продавцу, которое уже в те времена считалось архаичным.

Ответ — …

3) Использование в речи такого обращения в данной коммуникативной ситуации свидетельствует …

· о глубочайшем почтении;

· о сарказме;

· о скудости живого непринуждённого общения и о недостаточном владении современным языком.

(Выберите один вариант ответа!)

Ответ — …

4) Выпишите оборот речи, которым был так возмущён продавец магазина.

Ответ — …

5) Как называются подобные словосочетания?

Ответ — …

6) К какой лексике: книжной или разговорной, — относится этот оборот?

Поставьте + напротив выбранного разряда лексики:

|

Книжная лексика |

|

|

Разговорная лексика |

|

7) В каком стиле русского литературного языка преимущественно используется этот оборот речи?

Поставьте + напротив выбранного вами функционального стиля:

|

Разговорная речь |

|

|

Научный стиль |

|

|

Официально-деловой стиль |

|

|

Публицистический стиль |

|

|

Язык художественной литературы |

|

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний об орфоэпических и акцентологических нормах современного русского литературного языка. Серьезное и целенаправленное изучение этой темы познакомит студентов с современными орфоэпическими тенденциями и акцентологическими правилами, которых следует придерживаться в речи.

Изучив данную тему, Вы:

Будете знать:

· сущность и содержание понятия «орфоэпические нормы современного русского литературного языка»;

· сущность и содержание понятия «акцентологические нормы современного русского литературного языка»;

· сферы использования вариантов языковой нормы.

Приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· грамотно пользоваться богатыми орфоэпическими и акцентологическими ресурсами русского литературного языка в своей речевой практике;

· правильно произносить орфоэпически трудные слова, например, аф[е]ера, опе[е]ка, ист[е]кший (год), коне[шн]о, ску[шн]о и др.);

· правильно ставить ударение в акцентологически трудных словах, например, ходатайство, осуждённый, облегчить и др.;

· работать с орфоэпическим и акцентологическим словарями русского литературного языка;

· стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации в процессе делового общения и речевого мастерства.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· орфоэпические нормы русского литературного языка;

· акцентологические нормы русского литературного языка;

· акцентологические варианты.

Вопросы темы:

1. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

2. Акцентологические нормы современного русского литературного языка.

Теоретический материал по теме

Орфоэпия (от греч. orthos — «правильный» и epos — «речь») — это наука о правильном литературном произношении.

Орфоэпические нормы — это правила произношения гласных и согласных звуков.

Произносительные нормы современного русского литературного языка складывались веками, меняясь. Так, например, в Древней Руси все население, говорившее по-русски, окало, т.е. произносило звук [о] не только под ударением, но и в безударных слогах (подобно тому, как это происходит и в наши дни в диалектных говорах Севера и Сибири: в[о]да, др[о]ва, п[о]йду и т.д.). Однако оканье не стало нормой национального русского литературного языка. Что же этому помешало? Изменение состава московского населения. Москва в XVI—XVIII вв. принимала многих выходцев из южных губерний и вбирала черты южнорусского произношения, в частности аканье: в[а]да, др[а]ва, п[а]йду. И это происходило как раз в то время, когда закладывались прочные основы единого литературного языка.

Поскольку Москва и впоследствии Петербург были столицами государства Российского, центрами экономической, политической и культурной жизни России, сложилось так, что в основу литературного произношения было положено московское произношение, на которое впоследствии «наслоились» некоторые черты петербургского.

Для успешного овладения орфоэпическими нормами необходимо:

1) усвоить основные правила русского литературного произношения;

2) научиться слушать свою речь и речь окружающих;

3) слушать и изучать образцовое литературное произношение, которым должны владеть дикторы радио и телевидения, мастера художественного слова;

4) осознанно сопоставлять свое произношение с образцовым, анализировать свои ошибки и недочеты;

5) исправлять ошибки путем постоянной речевой тренировки при подготовке к публичным выступлениям.

Изучение правил и рекомендаций литературного произношения должно начинаться с разграничения и осознания двух основных стилей произношения:

1) полного, рекомендуемого для публичных выступлений;

2) неполного (разговорно-просторечного), который является распространенным в обиходно-бытовом общении.

Полный стиль характеризуется:

1) соблюдением требований орфоэпических норм;

2) ясностью и отчетливостью произношения;

3) верной расстановкой словесного и логического ударения;

4) умеренным темпом;

5) правильными речевыми паузами;

6) нейтральной интонацией.

При неполном стиле произношения наблюдается:

1) чрезмерное сокращение слов, выпадение согласных звуков и целых слогов, например: щас (сейчас), тыща (тысяча), килограмм помидор (килограмм помидоров) и др.;

2) нечеткость произнесения отдельных звуков и сочетаний;

3) сбивчивый темп речи, нежелательные паузы.

Если в бытовой речи эти особенности произношения являются допустимыми, то в публичном выступлении их необходимо избегать.

Некоторые трудные случаи произношения гласных и согласных звуков

Произношение гласных звуков.

В произношении ряда слов типа афера, опека, гренадер, шерстка, блеклый и т.п. возникают трудности из-за неразличения в печатном тексте букв е/ё, так как для их обозначения употребляется только один графический символ — е. Такое положение приводит к искажению фонетического облика слова, служит причиной частых произносительных ошибок.

Запомните произношение следующих слов!

|

Список слов с ударным гласным [э] |

Список слов с ударным гласным [о] |

|

афера бревенчатый бытие головешка гололедица горшечный гренадер едино-, ино-, одно-, соплеменный (но: много-, разноплемённый) житие истекший (год); но: истёкший (кровью) Киево-Печерская лавра недоуменный опека оседлый произведший |

блёклый жёлчь; жёлчный (доп. [жэ]) жёлоб забытьё манёвр; манёвренность никчёмный одноимённый остриё поимённый тенёта щёлка |

В некоторых словах иноязычного происхождения на месте безударного орфографического «о» вместо звука, близкого в произношении к [а], произносится звук [о]: бомонд, трио, боа, какао, авизо, оазис, реноме. Произношение слов поэзия, кредо и др. с безударным [о] факультативно. Иноязычные по происхождению имена собственные также сохраняют безударный [о] как вариант литературного произношения: Шопен, Вольтер и др.

Произношение согласных звуков.

1. Согласно старомосковским нормам, орфографическое сочетание -чн- произносилось как [шн] в словах булочная, нарочно, копеечный, пустячный, сливочный, яблочный и др. В настоящее время произношение [шн] сохранилось лишь в некоторых словах: конечно, скучно, яичница, очечник, горчичник, пустячный, скворечник, девичник. В подавляющем большинстве других слов на месте буквосочетания -чн- произносится [ч’н]: игрушечный, сливочный, яблочный, закусочная, рюмочная и т.д. Кроме того, по нормам русского литературного языка, буквосочетание -чн- всегда произносилось и произносится как [ч’н] в словах книжного происхождения, например: алчный, вечность, беспечный, а также в словах, не так давно появившихся в русском языке: отличник, маскировочный и др.

Произношение [шн] сегодня сохраняется в женских отчествах, оканчивающихся на -ична: Никитична, Ильинична и т.п.

2. Буквосочетание -чт- в слове что и в производных от него произносится как [шт]: [шт]обы, кое-[шт]о, [шт]о-нибудь, ни[шт]о. В слове нечто звучит [ч’т].

3. Сочетания букв жж и зж могут произноситься как долгий мягкий звук [ж’ж’] в соответствии со старомосковским произношением: во[ж’ж’]и, дро[ж’ж’]и, позже — по[ж’ж’]е и др. Однако в настоящее время мягкий [ж’ж’] в таких словах вытесняется твёрдым [жж]: во[жж]и, дро[жж]и, позже — по[жж]е и др. Мягкий долгий [ж’ж’] рекомендуется для сценической, а также радио- и телевизионной речи.

4. В произношении слова дождь преобладает вариант до[шт’] при сохраняющемся, но устаревающем до[ш’ш’]. В других формах этого слова в современном русском языке закрепилось звукосочетание [жд’]: до[жд’]и.

Произношение заимствованных слов.

1. В позиции перед звуком [э], обозначаемым на письме буквой е, в заимствованных словах произносятся как мягкие, так и твёрдые согласные, например: детектив — [дэтэ]ктив, академия — ака[д’э]мия.

Отсутствие мягкости чаще свойственно зубным согласным д, т, з, с, н и согласному р, например: фо[нэ]тика, [рэ]квием. Однако в заимствованных словах, полностью освоенных русским языком, данные согласные произносятся мягко в соответствии с традицией русской буквы е обозначать мягкость предшествующего согласного звука: музей, термин, шинель и др.

Запомните произношение следующих слов!

|

Список слов с мягко произносимыми согласными перед Е (ака[д’э]мия, [б’эр’э]т и др.) |

|

|

агрессия дезинфекция депрессия декан [д'э] и [дэ]дефис компетенция конгресс музей Одессапатент |

пресса прогресс сейф сервис сессия [с'э] и [сэ] термин федеральный шинель экспресс |

|

Список слов с твердо произносимыми согласными перед Е (а[дэ]пт, [дэтэ]рминизм и др.) |

|

|

Адекватный антисептик атеизм бизнес, бизнесменбутерброддеградация деквалификация декольте декор демпинг детерминизм диспансериндексация компьютер консенсус менеджер (доп. [м'энэ]) |

Нонсенс партер претенциозный продюсер протекция рейтингреквием стресс тезис тембр темп тенденция термос экстрасенс энергия |

P.S. В заимствованных словах, начинающихся с приставок де- перед гласными, дез-, а также в первой части сложных слов, начинающихся с нео-, при общей тенденции к смягчению наблюдаются колебания в произношении мягкого и твердого д и н:

· девальвация [д'э и дэ];

· дезинформация [д'э и дэ];

· неоколониализм [нэо и доп. н'эо].

В иноязычных именах собственных рекомендуется твердое произношение согласных перед е: Декарт, Флобер, «Декамерон», Рембрандт и др.

2. Твердый [ш] произносится в словах парашют [шу], брошюра [шу]. В слове жюри произносится мягкий шипящий [ж']. Также мягко произносятся имена Жюльен, Жюль.

3. При произношении некоторых иноязычных слов иногда появляются ошибочные лишние согласные или гласные звуки. Следует произносить:

· инцидент (не инци[н]дент);

· прецедент (не преце[н]дент);

· дерматин (не дерма[н]тин);

· компрометировать (не компроме[н]тировать);

· конкурентоспособный (не конкурент[н]оспособный);

· чрезвычайный (не ч[е]резвычайный);

· учреждение (не уч[е]реждение);

· будущий (не буду[ю]щий).

Акцентология (от лат.accentus —»ударение» и гр. logos — « слово, понятие, учение») — раздел языкознания, изучающий систему ударений какого-либо языка.

Акцентологические нормы русского литературного языка — это правила постановки ударения в словах.

Словесное ударение – это выделение одного из слогов неодносложного слова. Ударный гласный в слоге выделяется большей длительностью, силой и движением тона.

В русском слове, как правило, одно ударение. Но в сложных словах, особенно в профессиональной речи, часто бывает два ударения: главное и второстепенное, т.е. побочное (на первой части длинного сложного слова): суперобложка, энергосистема, машиностроение и др.

|

Нефте- (трубо-, газо-) провод, но: провод (проволока). |

Среди сложных слов есть и одноударные, например: самостоятельный.

Ударение в русском языке может выполнять смыслоразличительную функцию. С его помощью различаются омографы (одинаковые по написанию, но различающиеся местом ударения и значением слова): замок – замок, мука – мука, атлас – атлас, хлопок – хлопок, орган – орган и др. Неправильная постановка ударения влечет за собой искажение смысла. По месту ударения различаются также разные формы одного слова: ноги (сущ. в форме и.п. мн.ч.)– ноги (сущ. в форме р.п. ед.ч.), волос (сущ. в форме и.п. ед.ч.) – волос (сущ. в форме р.п. мн.ч.) и др.; некоторые формы разных слов: пища (сущ. в форме и.п. ед.ч.) – пища (деепричастие), белка (сущ. в форме и.п. ед.ч.) – белка (сущ. белок в форме р.п. ед.ч.) и др.

К особенностям русского ударения относятся его нефиксированность и подвижность. Рассмотрим это на конкретных примерах.

В некоторых языках ударение фиксированное (например, на последнем слоге во французском языке). Русское ударение нефиксированное (разноместное – может падать на любой слог слова и на любую морфему: выпустить, домик, дорога, столовая, река) и подвижное (перемещается в разных грамматических формах одного и того же слова: доска – доски).

Вследствие разноместности и подвижности русского ударения в устной речи возникают варианты произношения слов или форм слов.

Среди акцентологических вариантов, объективно сосуществующих в русском языке, следует различать:

1) Акцентологические дублеты, когда разница в месте ударения не значима. Таких слов немного в русском языке, например: маркетинг и маркетинг, творог и творог и др. Следует отметить, что литературная норма стремится к освобождению от дублетов, поскольку они ничего не привносят ни в смысловом, ни в стилистическом отношении.

2) Нейтральный и разговорный, например:

· обеспечение (нейтр.) – обеспечение (разг.);

· одновременно (нейтр.) – одновременно (разг.);

· мастерски (нейтр.) – мастерски (разг.).

Нейтральный вариант произношения рекомендуется использовать во всех сферах общественной жизни, в том числе и в сфере бытового повседневного общения, тогда как разговорный вариант только в сфере бытового повседневного общения. И нейтральный и разговорный варианты находятся в пределах литературной нормы, однако, например, в словаре ударений для работников радио и телевидения дикторам разговорные слова рекомендуется употреблять ограниченно «для оживления, создания доверительного тона, с целью снятия барьера официальности между собой и слушателями».[3]

3) Общеупотребительный и профессиональный варианты. Общеупотребительный вариант произношения считается нормативным для литературного языка, т.е. может использоваться в любой ситуации общения; профессиональный – считается ненормативным, т.е. находится за пределами литературного языка, используется в узком профессиональном кругу, например:

· компас (лит. норма) – компас (у моряков);

· шасси (лит. норма) – шасси (у летчиков);

· искра (лит. норма) – искра (у металлургов).

4) Нейтральный и поэтический (а также народно-поэтический), например:

· девица (нейтр.) – девица (народно-поэтич.);

· шёлковый (нейтр.) – шелковый (народно-поэтич.);

· кладбище (нейтр.) – кладбище (устар., поэтич.).

Словарная помета поэтич. означает, что такое произношение свойственно поэзии. Словарная помета народно-поэтич. означает, что такое произношение проникло в литературный язык из так называемой устной народной словесности.

5) Литературный и просторечный, например:

· свёкла (лит.) – свекла (прост.);

· красивее (лит.) – красивее (прост.);

· километр (лит.) – километр (прост.).

Просторечный вариант находится за пределами норм русского литературного языка.

Допуская несколько вариантов произношения, акцентология указывает, какое место занимает каждый из них в литературном произношении. В силу своей социальной значимости акцентологические варианты могут использоваться, например, в сценической речи для социальной характеристики персонажа.

|

Профессиональные и просторечные варианты не являются нормативными. В словарях ударений ненормативные варианты сопровождаются пометами проф., неправ., грубо неправ., не рек. Устарелые варианты, как правило, сопровождаются пометой − допуст. устар., если эти редкие варианты ещё встречаются в речи. |

Следует помнить о правильном произношении общеизвестных имен собственных, таких, например, как Алексий, Великий Устюг, Кижи, Мёрдок Айрис, Никарагуа, Нюрнберг (но: Нюрнбергский процесс), Сальвадор Дали, Сергий Радонежский, Сид[нэ]й, Соколов-Микитов, Сольвейг, Ставрополь (но: Ставропольский край), Тайная вечеря, Шри-Ланка и др.

В некоторых именах собственных допустимо вариативное ударение: Ньютон – Ньютон, Пикассо – Пикассо и др. В тех случаях, когда одно имя собственное относится к двум (или более) лицам, предметам, понятиям, нужно уточнить конкретное значение данного слова и, пользуясь словарями, выяснить правильное ударение. Например, Джордж Вашингтон (первый президент США) – Вашингтон (столица США); Макбет (персонаж одноименной трагедии Шекспира) – Макбет (название повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»).

В существительных иноязычного происхождения правильно поставить ударение можно, зная происхождение слова, например, пуловер, потому что слово пришло из английского языка ( pullover – «свитер, любая вязаная одежда, натягиваемая через голову»), нувориш – из французского (nouveau riche – букв. «новый богач»). Объясните ударение следующих заимствованных слов: диспансер, некролог, квартал, генезис, феномен, эксперт, каталог.

В глаголах на -ировать более продуктивным считается вариант с ударением на и (суффикс -ир- восходит к немецкому -ieren): блокировать, национализировать, приватизировать. Запомните слова с ударением на последнем слоге: маркировать, премировать, нормировать.

Ударение в отдельных грамматических формах.

Определенную трудность (даже для образованного человека) представляет сегодня правильная постановка ударения в отдельных грамматических формах. Обратите внимание на следующие основные правила.

1. Ударение в кратких формах прилагательных и страдательных причастиях прошедшего времени всегда стоит на основе. И только в форме единственного числа женского рода оно переносится на окончание, например:

· создан – создана – созданы;

· взят – взята – взяты;

· занят – занята – заняты.

2. В глаголах быть, дать, жить, клясть, а также в глаголах с древними корнями -ча-, -ня-, -мер-, -пер- в прошедшем времени только в форме женского рода ударение стоит на окончании, в остальных формах (при наличии приставки) ударение с основы в неопределённой форме передвигается на приставку, например:

· отнять – отнял – отняла – отняли;

· понять – понял – поняла – поняли;

· начать – начал – начала – начали.

3. Глаголы, образованные от прилагательных, обычно имеют ударение на последнем слоге:

· глубокий – углубить;

· легкий – облегчить;

· бодрый – ободрить, подбодрить.

4. Место ударения в отглагольных существительных обычно совпадает с местом ударения в исходном глаголе:

· обеспечить – обеспечение;

· сосредоточить – сосредоточение;

· упрочить – упрочение;

· упорядочить – упорядочение.

Распространенные акцентологические ошибки

|

Неправильно |

Правильно |

|

вероисповедание |

вероисповедание |

|

гражданство |

гражданство |

|

Жалюзи |

жалюзи |

|

Красивее |

красивее |

|

осужденный |

осуждённый |

|

облегчить |

облегчить |

|

преминуть: не преминуть (не упустить случая сделать что-либо) |

преминуть: не преминуть (не упустить случая сделать что-либо) |

|

премировать |

премировать |

1. Какие нормы называются орфоэпическими? Что необходимо делать для успешного овладения орфоэпическими нормами?

2. Расскажите о трудных случаях произношения гласных и согласных звуков.

3. Расскажите о произношении заимствованных слов.

4. Какие нормы называются акцентологическими? Расскажите о сферах использования акцентологических вариантов.

Основная литература:

1. Введенская Л.А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - 12-е изд., стереотип. – М.: Феникс, 2012. – 537с. - (Высшее образование).

2. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет.: учебное пособие. – М.: Логос, 2005. – 312с.

Дополнительная литература:

1. М.Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина. Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала ХХI века: норма и её варианты. М., «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2012, 1008 с.

2. Новиков В. И. Эстетика орфоэпии. – Новый мир, 2013, № 7.

3. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Максимова В. И., Голубевой А. В. – М., ЮРАЙТ, 2013, 384с.

Задание 1.

Слова с твердыми согласными перед «е» выпишите в один столбик, а с мягкими согласными — в другой.

Термин, тенденция, адепт, тезис, антитеза, темп, потенциал, де-юре, тендер, штемпель, шинель, отель, контекст, коттедж, демпинг, шедевр, ордер, консенсус, сервис, шоссе, кашне, бизнес, менеджер, девальвация, дивиденд, конгресс, протекция, патент, кредо, индекс, компьютер, компетенции, продюсер, интеграция, денонсация.

Задание 2.

Укажите, какое значение имеют слова, различающиеся местом ударения. Составьте с каждым из слов словосочетание.

БРО́НЯ — БРОНЯ́, ВÉДЕНИЕ – ВЕДÉНИЕ, ВИ́ДЕНИЕ — ВИДÉНИЕ ОСТРÓТА – ОСТРОТÁ, ХАРÁКТЕРНЫЙ – ХАРАКТÉРНЫЙ, КРÉДИТ — КРЕДИ́Т.

Задание 3.

Придумайте предложения, используя приведенные глагольные формы, обратите внимание на ударения в словах.

Ввезены́, введены́, внесены́, за́няты, на́чаты, при́няты, завершены́, решены́, по́няты, добы́ты, воспроизведены́, перенесены́.

Задание 4.

Поставьте ударение в часто неправильно произносимых словах. При необходимости воспользуйтесь акцентологическим словарем, данным в приложении к настоящему пособию.

|

АПОСТРОФ БЛАГА ДИСПАНСЕР ДОГОВОР; мн. ДОГОВОРЫ ЖАЛЮЗИ ЗВОНИШЬ, ЗВОНЯТ ЗУБЧАТЫЙ ИЗБАЛОВАННЫЙ ИЗБАЛОВАТЬ, избалую ИСКРА КАТАЛОГ КВАРТАЛ |

КОЛЛЕДЖ КРАСИВЕЕ ЛОМОТЬ, ломтя МАСТЕРСКИ МИЗЕРНЫЙ МУСОРОПРОВОД НОВОРОЖДЕННЫЙ НОРМИРОВАТЬ ОСВЕДОМИТЬ ПОДРОСТКОВЫЙ ПРИНЯТ, принята, принято СВЕКЛА |

СЛИВОВЫЙ (сок) СОЗДАЛ, создала, создало СОСРЕДОТОЧЕНИЕ СРЕДСТВА ТАНЦОВЩИЦА ТОРТЫ, тортов УВЕДОМИТЬ УПРОЧЕНИЕ ФЕНОМЕН ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ЩАВЕЛЬ, щавеля; ЭКСПЕРТ |

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний о лексических нормах современного русского литературного языка. В ходе изучения этой темы необходимо акцентировать внимание на распространённых лексических ошибках, которых следует избегать в речи.

Изучив данную тему, Вы:

Будете знать:

· лексические нормы русского литературного языка;

· основные лексические ошибки.

Приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· грамотно пользоваться богатыми ресурсами русского литературного языка в своей речевой практике;

· употреблять слова в речи в соответствии с их значением (например, паронимы: представить — предоставить, командировочный –– командированный и др.);

· стремиться к саморазвитию, повышению своего словарного запаса.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· лексические нормы русского литературного языка;

· распространённые лексические ошибки (смешение паронимов; плеоназм; ошибки в использовании фразеологизмов; неуместное употребление слов без учёта их лексического значения или без учёта их лексической сочетаемости).

Теоретический материал по теме

Лексика (от греч. lexikos – «словесный, словарный») — вся совокупность слов какого-либо языка.

Лексикология (от греч. lexikos — «словесный, словарный» и гр. logos — «слово, понятие, учение») — раздел языкознания, изучающий словарный состав языка, рассматривающий в различных аспектах основную единицу языка — слово.

Лексические нормы русского литературного языка — это правила использования слов в речи в соответствии с их лексическим значением и с учётом их лексической сочетаемости и стилистической окраски.

Правильно ли говорить: представить отпуск, телевидение в наше время играет большое значение, памятный сувенир? На эти и подобные вопросы ответ дают лексические нормы русского литературного языка.

Основным требованием лексических норм является употребление слов в соответствии с тем значением, которое им присуще. Это правило словоупотребления часто нарушается. Рассмотрим примеры нарушения лексических норм русского литературного языка.

Смешение паронимов.

Нарушение лексических норм часто связано с тем, что говорящие или пишущие путают слова, близкие по звучанию, но различные по значению. Такие слова называются паронимами.

Паронимы (от греч. para – «около» и onyma – «имя») – это слова, в большинстве случаев однокоренные, близкие по звучанию, но имеющие различные значения: адресант (отправитель) – адресат (получатель); эмигрант (выезжающий из страны) – иммигрант (въезжающий).

Паронимами являются слова дипломатический и дипломатичный. Дипломатическим может быть то, что относится к дипломатии (дипломатическая почта); дипломатичным – что-то корректное, соответствующее этикету (дипломатичное поведение сторон).

Типичной речевой ошибкой является путаница слов-паронимов представить и предоставить. Справка о болезни ребенка представляется в школу, новый учитель представляется классу, о вот возможность совершить учебную экскурсию предоставляется. Таким образом:

Представить:

1) дать, вручить, сообщить что-либо для ознакомления, осведомления;

2) показать, продемонстрировать что-то.

Предоставить:

1) дать возможность обладать, распоряжаться, пользоваться чем-либо;

2) дать возможность делать что-либо, поручить кому-либо исполнение какого-либо дела (см. список паронимов, данных в приложении).

Смешение паронимов часто приводит к искажению смысла: Густые заросли кустарника чередовались с вечными дубовыми рощами и березовыми лесочками (вместо вековыми).

Смешение паронимов также свидетельствует о недостаточной речевой культуре говорящего: Он одел свитер (вместо надел).

Плеоназм.

Другой распространённой лексической ошибкой является употребление плеоназмов (от греч. pleonasmos – излишество) — словосочетаний, в которых одно из двух слов является лишним, потому что его значение совпадает со значением другого, рядом стоящего слова, например: памятный сувенир (сувенир — подарок на память), коренной абориген (абориген — коренной житель страны), необычный феномен (феномен — необычное явление). Запомните следующие плеонастические словосочетания и избегайте их употребления в речи:

· монументальный памятник;

· период времени;

· строгое табу;

· мёртвый труп;

· ведущие лидеры;

· главный лейтмотив;

· моя автобиография;

· народный фольклор;

· мимика лица и др.

Использование фразеологизмов.

Фразеологизм — это устойчивое сочетание слов, которое воспроизводится в речи как нечто целостное с точки зрения смыслового содержания и лексико-грамматического состава.

К фразеологизмам в широком понимании относятся все виды языковых афоризмов: крылатые слова, пословицы, поговорки. В публицистических высказываниях, художественных текстах часто используются фразеологические единицы, например:

· из Священного Писания: Не сотвори себе кумира;

· из литературных произведений: Блажен, кто верует… (А.С. Пушкин);

· латинские и другие иноязычные выражения: Пост фактум (лат. Post factum – после свершившегося);

· ставшие крылатыми словами выражения наших современников: Бархатная революция, оранжевая коалиция и др.

Использование фразеологизмов требует точности их воспроизведения. Это условие часто нарушается. Типичными ошибками являются:

· сокращение выражения: и гроша не стоит вместо и гроша ломаного не стоит;

· замена слова: львиная часть вместо львиная доля;

· совмещение двух оборотов: играет большое значение вместо играет роль или имеет большое значение.

Однако умелое варьирование фразеологизмов может придать речи остроту, например у Чехова: «Взглянул на мир с высоты своей подлости» вместо с высоты своего величия.

Неуместное употребление слов без учёта их лексического значения или без учёта их лексической сочетаемости.

Частым нарушением лексических норм является употребление слов без учёта их лексического значения в речи тех носителей языка, которые не знают содержания слов, которые они используют, например:

|

Неправильно |

Правильно |

|

Эти функции поручаются классному руководителю. (Функция — обязанность, её не поручают, а возлагают, вменяют). |

Эти функции возлагаются на классного руководителя. |

|

Он одел пальто и вышел на улицу. (Одеть можно кого-то, например ребёнка). |

Он надел пальто и вышел на улицу. |

|

Необходимо повысить подготовку специалистов. (Подготовка специалиста может быть хорошей или плохой. Её можно улучшить, а не повысить). |

Необходимо улучшить подготовку специалистов. |

|

Бóльшая половина группы занимается в спортивных секциях. (Половина не может быть большей или меньшей). |

Более половины группы занимается в спортивных секциях. |

Различные примеры нарушения лексических норм

|

лексическая ошибка |

лексическая норма |

|

1. За истекший период времени нами были проведены осушительные работы (плеоназм). |

1. За истекший период нами были проведены осушительные работы. |

|

2. Выступление юного гимнаста было весьма техническим (смешение паронимов). |

2. Выступление юного гимнаста было весьма техничным. |

|

3. Необходимо увеличить уровень благосостояния наших ветеранов (неуместное употребление слов «увеличить», «уровень» в одном словосочетании без учёта их лексической сочетаемости: уровень может быть высоким или низким; его можно повысить, но не увеличить). |

3. Необходимо повысить уровень благосостояния наших ветеранов. |

1. Какие нормы называются лексическими? Что необходимо делать для успешного овладения лексическими нормами?

2. Расскажите о таком нарушении лексических норм, как смешение паронимов.

3. Что такое плеоназм?

4. Расскажите об ошибках в использовании фразеологизмов.

Основная литература:

1. Введенская Л.А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - 12-е изд., стереотип. – М.: Феникс, 2012. – 537с. - (Высшее образование).

2. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет.: учебное пособие. – М.: Логос, 2005. – 312с.

Дополнительная литература:

1. Бельчикова Ю., А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М., 1994.

2. Горбачевич К. С. Русский синонимический словарь. — СПб., 1996.

3. Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных слов. — М., 2006.

4. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: словарь-справочник. – М.: Издательство Московского университета, 2004.

5. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Максимова В. И., Голубевой А. В. – М., ЮРАЙТ, 2013, 384с.

Задание 1.

Укажите, какое значение имеют следующие паронимы. При необходимости воспользуйтесь словарём паронимов, данным в приложении к настоящему пособию. Составьте с каждым из слов словосочетание.

АДРЕСАНТ — АДРЕСАТ;

ГАРМОНИЧЕСКИЙ — ГАРМОНИЧНЫЙ;

ГЛАВНЫЙ — ЗАГЛАВНЫЙ;

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ — ДЕМОКРАТИЧНЫЙ;

НЕВЕЖА — НЕВЕЖДА;

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ — КОМАНДИРОВАННЫЙ.

Задание 2.

Найдите в предложениях нарушения лексических норм русского литературного языка. Определите характер лексических ошибок:

· неуместное употребление слов без учёта их лексического значения или без учёта их лексической сочетаемости;

· смешение паронимов;

· плеоназм;

· ошибки в употреблении фразеологизмов.

Постройте и запишите предложения согласно нормам русского литературного языка. Ответ оформите в виде таблицы.

1) Лучшие ораторы в Греции обычно избирались на руководящие позиции.

2) Отошёл в прошлое 2008 год. А в плановых отделах и бухгалтериях сейчас сводят последние счёты с ушедшим годом.[4]

3) «Бременские музыканты» — первый режиссёрский дебют Александра Абдулова.

4) Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.

5) Рисунки получились немного неудачливые.

6) Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху.

7) Идея преобразования всего старого, отжившего, закосневшего проходит красной полосой во всех произведениях данного автора.

8) Это предприятие было когда-то гордыней нашей Родины.

9) Я согласился на предложенные условия сделки скрипя сердцем.

|

Номер предложения |

Вид лексической ошибки |

Исправленный вариант |

|

1) |

|

|

|

2) |

|

|

|

3) |

|

|

|

4) |

|

|

|

5) |

|

|

|

6) |

|

|

|

7) |

|

|

|

8) |

|

|

|

9) |

|

|

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний о морфологических нормах современного русского литературного языка. В ходе изучения этой темы необходимо акцентировать внимание на распространённых морфологических ошибках, которых следует избегать в речи.

Изучив данную тему, Вы:

Будете знать:

· морфологические нормы русского литературного языка;

· основные морфологические ошибки.

Приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· правильно образовывать формы слов (например, договоры, ректоры, директора, уважаемый канцлер Ангела Меркель и др.);

· работать со словарями русского литературного языка;

· стремиться к саморазвитию, повышению своего речевого мастерства.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· морфологические нормы имён существительных;

· морфологические нормы имён прилагательных;

· морфологические нормы имён числительных.

Вопросы темы:

1. Морфологические нормы имён существительных.

2. Морфологические нормы имён прилагательных.

3. Морфологические нормы имён числительных.

Теоретический материал по теме

Морфология (от греч. morphe — «форма» и гр. logos — «слово, понятие, учение») — раздел языкознания, изучающий изменяемые слова со стороны их строения (морфемного состава), формы слов и правила образования этих форм.

Морфологические нормы русского литературного языка — это правила образования форм различных частей речи (рода, числа, падежа, степени сравнения и др.).

1. Морфологические нормы имён существительных. Род существительных.

Род существительного — несловоизменительная морфологическая категория, представленная как противопоставление трёх классов слов, каждый из которых характеризуется своими особенностями склонения, согласования — это слова мужского (сад, дар), женского (истина, гармония) и среднего рода (яблоко, здоровье). Морфологически род существительных определяется по окончанию самих существительных: слова мужского рода обычно имеют в им.п. ед.ч. нулевое окончание (дом, ветер), слова женского рода — окончание -а/я-(надежда, земля), слова среднего рода — окончание -о/е-(творчество, прощение). Синтаксически род существительных находит своё выражение в сочетаемости существительных с прилагательными, причастиями, глаголами в форме прошедшего времени и др.: старый сад, старая роща, старое растение, дом был построен. В русском языке все существительные (кроме слов типа чернила, сливки, сани, у которых нет форм единственного числа) распределены по родовым классам. Особое место в системе рода занимают так называемые существительные общего рода: сластёна, бедняга, сирота, плакса, неряха, коллега и др. Существительные общего рода способны выступать как слова мужского и женского родов в зависимости от пола того лица, которое они называют, при этом род определяется синтаксически: круглый сирота (муж. род) Ваня / круглая сирота (жен. род) Танюша.

Колебания в определении рода.

У некоторых существительных наблюдаются колебания в определении рода: рельс и рельса (разг.), зал и зала (устар.), ботинок и ботинка (разг.), тапка и тапок (разг.) и др. Общий удельный вес таких колеблющихся слов невелик — около 100 пар, причём один из вариантов в таких парах различается, как правило, сферой употребления или территорией распространения: развилка (нейтр.) и развилок (областн.), статуя (нейтр.) и статуй (просторечн.), сандалия (нейтр.) и сандалий (или сандаль) (разг.). Есть и варианты-дублеты: вольер и вольера (чаще), мангуст и мангуста (чаще). Выпадение одного из родовых вариантов идёт, как правило, в пользу слов мужского рода, хотя и не всегда. Профессиональные, территориальные, устаревшие и просторечные варианты не являются нормативными!

|

Запомните нейтральные морфологические родовые варианты, которые можно использовать в любой ситуации общения: а) мужского рода: тюль, ботинок, табель, комментарий, корректив, банкнот, рельс, рояль, санаторий, профилакторий, шампунь; б) женского рода: бандероль, бакенбарда, вуаль, завеса, туфля, тапка, простыня, мозоль, оладья, просека, расценка. |

Наименование лиц женского пола по профессии, должности, званию и др.

· Слова без парных образований.

В русском языке существуют названия мужского рода, обозначающие лиц по профессии, занимаемой должности, занятию, и отсутствуют к ним параллели женского рода, например: ректор, финансист, физик, депутат и др. Затруднения возникают в том случае, когда необходимо подчеркнуть, что речь идёт о женщине. Как правильно построить словосочетание молодой физик Яковлева или молодая физик Яковлева?

В частотно-стилистическом словаре вариантов «Грамматическая правильность русской речи» сказано: «В письменной строго официальной речи, в официальных обращениях или нейтрально-деловой речи принята норма согласования по внешней форме определяемого существительного мужского рода»:[5] выдающийся математик Софья Ковалевская.

В разговорной речи допустимо согласование по смыслу (только в форме И.П.!): подходит наша экскурсовод, дорогая товарищ Морозова. Однако в некоторых случаях подобное согласование неприемлемо и даже нелепо, например: модная водитель, способная преподаватель. Вот почему разговорную норму лингвисты очень ограниченно вводят во всеобщее литературное употребление.

Что касается норм согласования подобных существительных, не имеющих родовой параллели, с глаголом-сказуемым в форме прошедшего времени (варианты типа директор пришёл – директор пришла), следует отметить, что рекомендации лингвистов в данном случае не очень жёсткие.

В письменных разновидностях русского литературного языка нормой являются конструкции: декан утвердил, секретарь отправил письмо. Однако если в тексте используется женское имя собственное, то согласование идёт по женскому роду: Вошла доктор Петрова.

В устной речи (в том числе и устной деловой речи) сочетания с «самостоятельным женским родом глагола» стали правилом, даже если не используется женское имя собственное: врач посоветовала.

· Парные образования, используемые в разговорной речи.

В разговорной речи нередко встречаются парные названия, образованные при помощи суффиксов – ша и – иха, например: библиотекарь – библиотекарша, кассир – кассирша, комендант – комендантша, парикмахер – парикмахерша, врач – врачиха, дворник – дворничиха и др.

В литературной речи подобных образований женского рода следует избегать из-за присущего им просторечного, сниженного, иногда пренебрежительного оценочного значения. При назывании лиц женского пола таких профессий предпочтительно использовать существительные мужского рода: профессор, кассир, врач. В письменной речи, в частности в официально-деловом стиле, образования на -ша и -иха недопустимы.

Сказанное, разумеется, не относится к закрепившимся в языке нейтральным словам портниха, ткачиха, а также к словам, имеющим только форму женского рода для обозначения определенной профессии, например маникюрша. В профессиональной речи свободно используются слова спринтерша, пловчиха.

· Существуют литературные парные образования (мужского и женского рода) для ряда имен существительных, и они активно используются в речи:

|

ученик студент руководитель спортсмен артист певец |

ученица студентка руководительница спортсменка артистка певица |

истец писатель гражданин продавец преподаватель лаборант |

истица писательница гражданка продавщица преподавательница лаборантка |

Однако в деловых документах и в ситуации официального общения при назывании профессий и должностей лиц женского пола преимущественно используются формы мужского рода, например: научный руководитель Е.А. Сомова.

Род несклоняемых существительных (кофе и др.).

Несклоняемые существительные обнаруживают свою принадлежность синтаксически, в сочетаниях с поясняющими их словами: военный атташе (муж. род), короткое интервью (ср. род).

1) Несклоняемые неодушевлённые существительные грамматически относятся к среднему роду, например: шотландское виски, старинное бра, двухместное купе.

Исключения:

|

Авеню, ж. (улица) Бигуди, ср. и мн. ч.; крупное, крупные бигуди Брокколи, ж. (капуста) Галифе, мн. ч.; военные галифе (доп. ср.) Киви, м. и ср. ( фрукт) Кольраби, ж. (капуста) Кофе, м.; чёрный кофе (доп. ср. – разг.) |

Пенальти, м. и ср.; повторный, повторное пенальти Салями, ж. (колбаса) Сопрано, ср. (голос) и ж.(певица) Спагетти, обычно во мн.ч. Хинди, м. (государственный язык Индии) Эсперанто, м. и ср. (искусственный язык) |

2) Несклоняемые одушевлённые существительные, называющие лиц женского пола, относятся к женскому роду, мужского пола — к мужскому роду, двуродовые — мужского и женского рода, например: неизвестная леди ( ж.р.), молодая мисс (ж.р.), пожилая мадам (ж.р.), военный атташе (м.р.) , моя протеже(ж.р.) и мой протеже (м.р.).

3) Несклоняемые существительные, называющие животных, как правило, мужского рода, например: розовый фламинго. Однако, если в тексте подчёркивается, что речь идёт о самке животного, несклоняемые существительные, называющие животных, используются как существительные женского рода, например: шимпанзе кормила детёныша.

Исключения:

Динго (дикая собака), м. и ж.; взрослый, взрослая динго.

Иваси (рыба), ж.; крупная иваси.

Колибри (маленькая птица), ж.; пёстрая колибри.

Цеце (муха), ж.; ядовитая цеце.

Род существительных-аббревиатур.

В русском языке широко распространены буквенные аббревиатуры – сокращенные буквенные названия. Они читаются:

1) по буквам: МГУ (произносим по буквам «эм» «гэ» «у»), МВФ, МХТ, ФСБ и др.;

2) по слогам (так называемые звуковые аббревиатуры): ТАСС (произносим [тас]), СЭВ, ВАК, ООН, МИД.

Как определить род аббревиатуры? Все аббревиатуры в первой стадии своего образования имеют род стержневого слова из словосочетания, подвергшегося аббревиации. Так, аббревиатура НЭП (новая экономическая политика) первоначально квалифицировалась как сокращение женского рода. В течение одного года — с 1921-го по 1922-й НЭП сменила род с женского на мужской, так как по своему внешнему облику (аббревиатура заканчивается на твёрдый согласный) напоминает большинство существительных мужского рода в русском языке, сравните: бег, сад, раб, дед, дуб. Такая трансформация рода происходит, главным образом, со звуковыми аббревиатурами, поэтому многие лингвисты советуют определять род звуковых аббревиатур по внешнему облику сокращения:

· вуз – муж. род: Вуз принял студентов, хотя опорное слово в данном названии среднего рода (вуз — высшее учебное заведение);

· ЖЭК – муж. род: ЖЭК собрал жильцов (хотя ЖЭК — жилищно-эксплуатационная контора; опорное слово женского рода);

· ВАК – муж. род: ВАК утвердил данную кандидатуру (хотя ВАК — высшая аттестационная комиссия; опорное слово женского рода);

· РОНО — средн. род: РОНО подвело итоги (хотя РОНО — районный отдел народного образования ; опорное слово мужского рода).

Род аббревиатур, произносимых по буквам, чаще всего определяется по роду главного (ведущего) слова: МГУ Ž Московский государственный университет – муж. род. Однако в случае несовпадений внешней формы аббревиатуры и рода стержневого слова форма рода у многих аббревиатур оказывается неустойчивой. Как вариантное рассматривается сегодня, например, следующее сокращение:

ЮНЕСКО (организация) возникла / ЮНЕСКО возникло.

2. Особенности образования падежных форм некоторых существительных.

Трудности в образовании падежных форм существительных связаны, главным образом, с теми существительными, которые допускают наличие вариантов в одной и той же падежной форме. Это могут быть варианты-дублеты, т.е. обе формы являются нормативными в пределах литературного языка, например: ставней и ставен — форма род. пад. мн.ч., и варианты, один из которых нормативен, а другой стоит за пределами литературного языка, например: запчасти (лит. норма) и запчастя (просторечн.) — форма им. пад. мн.ч. Рассмотрим некоторые морфологические варианты.

Окончания именительного падежа множественного числа существительных мужского рода –ы ( -и) / -а (-я).

В именительном падеже множественного числа, наряду с окончаниями –ы (-и), распространены окончания –а (-я). Для некоторых слов они являются нормативными: директора, профессора, паспорта. Но в некоторых случаях они считаются отступлением от литературных норм.

Окончание –а в именительном падеже множественного числа у существительных мужского рода появилось сравнительно недавно. Дело в том, что в древнерусском языке существительные имели формы не только единственного и множественного числа, как сейчас. В древности было и так называемое двойственное число. Так, например, во множественном числе существительные глаз, рог, бок имели формы: глазы, роги, боки. Когда же шла речь о двух предметах, то наши предки употребляли двойственное число: глаза, рога, бока. Выбор окончания -а(-я) или -ы(-и) во множественном и двойственном числах зависел от типа склонения имени существительного. Справедливости ради следует отметить, что в современном русском языке окончание -а(-я) во множественном числе оказалось предпочтительнее, чем -ы(-и). В некоторых словах оно настолько укрепилось, что трудно даже представить, что еще недавно (в 19 веке) слово «дом» имело форму множественного числа «домы», а не «дома».

В современном русском языке окончания –ы (-и) используются, как правило, в книжно-письменных стилях речи. Окончания –а (-я) в разговорно-бытовой и профессиональной речи.

1) Из форм на –ы (-и) наиболее употребительны в нормативном плане следующие:

|

АРХИТÉКТОРЫ БУХГÁЛТЕРЫ ДИСПÉТЧЕРЫ ИНЖЕНÉРЫ ИНСПÉКТОРЫ ИНСТРУКТОРЫ КОМБÁЙНЕРЫ |

КОНСТРУКТОРЫ КОРРÉКТОРЫ КРЕ́МЫ МÁКЛЕРЫ ОФИЦÉРЫ РЕДÁКТОРЫ РÉКТОРЫ |

СЛÉСАРИ СТОЛЯРЫ ТÓКАРИ ТРÉНЕРЫ ФÉЛЬДШЕРЫ ШКИПЕРЫ ШОФЁРЫ |

2) Из форм на –а (-я) наиболее употребительны в нормативном плане следующие:

|

ВЕКСЕЛЯ́ ВЕНЗЕЛЯ́ ДИРЕКТОРÁ ДОКТОРÁ ЕГЕРЯ́ ЖЕЛОБÁ |

ЖЕРНОВÁ КАТЕРÁ КОНДУКТОРÁ КУПОЛÁ ОРДЕРÁ ПОВАРÁ |

ПРОФЕССОРÁ СТОРОЖÁ ТЕНОРÁ (доп.–Ы) ШУЛЕРÁ |

Кроме того, нужно учитывать, что некоторые формы окончаний могут иметь различия в значениях. Например: цветá (цвет, окраска) – цветы (растения), образá (иконы) – óбразы (в художественном произведении).

Окончания родительного падежа множественного числа (апельсинов, носков и др.).

Окончания родительного падежа множественного числа – еще одна трудная тема для нашей речевой практики. Как сказать: нет чулок или чулков? Почему мы говорим армян, но монголов? Как спросить правильно: пять апельсин или апельсинов?

Существительные мужского рода и существительные, употребляющиеся в русском языке только во множественном числе.

При выборе окончания следует руководствоваться следующими правилами:

1. Названия парных предметов, как правило, имеют нулевое окончание: ботинок, сапог, чулок, брюк, погон, ножниц.

Исключение: носков и носок (в разг. речи).

Обратите внимание на окончания родительного падежа множественного числа следующих существительных, называющих предметы одежды и обуви!

|

БОТ БОТИКОВ БОТФОРТОВ БРИДЖЕЙ ГОЛЬФОВ |

КЕД и КЕДОВ МАНЖЕТ НОСКОВ САНДАЛИЙ ШОРТ и ШОРТОВ |

Запомните окончания родительного падежа множественного числа существительных, не имеющих форм единственного числа и относящихся к разным тематическим группам!

|

БУДНЕЙ и БУДЕН ГРАБЛЕЙ и ГРÁБЕЛЬ ГУСЛЕЙ ЗАМОРОЗКОВ КОНСЕРВОВ КУЛУАРОВ ЛОХМОТЬЕВ |

ОЧИСТКОВ ПЕНАТОВ ПОДМОСТКОВ ПОЖИТКОВ СОТОВ и СОТ ТЕФТÉЛЕЙ ЯСЛЕЙ |

Но: с нулевым окончанием:

|

БЕЛИЛ НАПАДОК ОПИЛОК ПЕРИЛ |

ПОТЁМОК САРДИН СУМЕРЕК |

2. Названия национальностей подчиняются следующим правилам:

· слова с основой на -н, -р имеют нулевые окончания: англичан, армян, грузин, лезгин, осетин, туркмен, цыган, башкир, болгар;

· слова с основой на другие буквы имеют окончание -ов: киргизов, калмыков, таджиков, узбеков, монголов, якутов.

Исключение: турок, бурят.

3. Названия воинских групп и прежних родов войск требуют следующих окончаний:

· без числительных названия действующих воинских групп и прежних родов войск имеют нулевое окончание: (отряд) партизан, солдат, гренадер, гардемарин, гусар, драгун, улан;

· прежние рода войск с числительными имеют окончания -ов: 10 гусаров, 5 гардемаринов, 7 уланов.

4. Названия единиц измерений вариативны:

· ампер, ватт, вольт, вольт-ампер — в разговорной и письменной речи; грамм, килограмм — в разговорной речи (т.е. в пределах литературной нормы);

· граммов, килограммов — в письменной речи (в том числе и на упаковках товаров!).

5. Существительные мужского рода на твёрдый согласный группы «овощи – фрукты» имеют окончание -ов: апельсинов, мандаринов, бананов, помидоров, баклажанов и др.

С нулевым окончанием употребляются названия фруктов и овощей среднего и женского рода — вишен (вишня, ж.), яблок (яблоко, с.).

Усеченные формы (апельсин, мандарин, банан, помидор) характерны для разговорной речи.

Существительные женского рода.

1) Существительные на -ля, -ня имеют нулевое окончание: вафель, кровель, сплетен, нянь, вишен, яблонь, подворотен, простынь и простыней, ставен и ставней.

2) Некоторые существительные имеют окончание -ей: свечей (но: игра не стоит свеч), гантелей, ладоней, оладий (ед.ч. оладья!), кеглей, пригоршней и пригоршен.

3) Существительные на -ия имеют окончание -ий: аудиторий, академий, консерваторий.

Запомните: кочерёг, розог, серёг, фресок.

Существительные среднего рода.

Запомните окончания родительного падежа множественного числа существительных среднего рода:

|

БОЛОТЦЕВ ВЕРХОВЬЕВ и ВЕРХОВИЙ ДОНЬЕВ (им.п. ед.ч.- дно, им.п. мн.ч. – донья) КОЛЕНЕЙ (частей ног) |

НИЗОВЬЕВ и НИЗОВИЙ ОБЛАЧКОВ ОКОНЦЕВ ПОДМАСТЕРЬЕВ ПОЛЕНЬЕВ (им.п. ед.ч.- полено, им.п. мн.ч. – поленья) УСТЬЕВ |

Но: с нулевым окончанием:

|

БЛЮДЕЦ ВЗМОРИЙ ЗАПЯСТИЙ ЗЕРКАЛЕЦ КОЛЕН (фигур в танце, пении; поколений) КОЧЕВИЙ КУШАНИЙ МЕСТ |

ОДЕЯЛЕЦ ПЕРЕПУТИЙ ПОБЕРЕЖИЙ ПОЛЕНЕЦ и ПОЛЕНЦЕВ ПОЛОВОДИЙ ПОЛОТЕНЕЦ ПОМЕСТИЙ, ПРЕДГОРИЙ СНАДОБИЙ |

P.S. Большинство существительных, сохранивших значение уменьшительных форм, в род. пад. мн.ч., как и все существительные ср. рода на –е, принимают нулевую форму –ец: зеркальце — зеркалец, одеяльце — одеялец и др. У отдельных слов сохранились некогда широко распространённые народные формы на –ев: оконце — оконцев, поленце — поленцев и др. (см. табл. выше).

Ошибки в образовании и употреблении форм имен прилагательных немногочисленны и происходят в основном при образовании кратких форм и степеней сравнения имён прилагательных.

1. Краткая форма прилагательного — словоизменительная разновидность многих качественных прилагательных, образуемая путём прибавления к основе прилагательных следующих окончаний: нулевого окончания в форме мужского рода, -а/-я, -о/-е в формах женского и среднего рода, -и/-ы во множественном числе, например: хороший — хорош, хороша, хорошо; хороши.

Если основа оканчивается на -енн, то в форме мужского рода -н- усекается: легкомысленный — легкомыслен. В форме женского и среднего рода, а также во множественном числе -нн- остаются: легкомысленна, легкомысленно, легкомысленны. Несколько прилагательных с ударением на суффиксе в краткой форме муж. рода употребляются преимущественно с концовкой –енен: надменен, неприкосновенен, несовершенен, несомненен, обыкновенен, одновременен, откровенен, проникновенен, почтенен, современен. Следует отметить, что в устной речи формы на –енен являются предпочтительнее для говорящих, чем формы на –ен, и многие словари допускают этот вариант образования краткой формы прилагательных, но только в непринуждённой разговорной речи, например:

· безнравствен и безнравственен;

· безответствен и безответственен;

· бессмыслен и бессмысленен;

· бесчислен и бесчисленен;

· величествен и величественен;

· невежествен и невежественен и др.