Тема 1. Коммуникации как элемент делового общения

Цели изучения темы:

- осознание важности коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности современного человека;

- получение начального представления о сущности делового общения.

Задачи изучения темы:

- ознакомление с понятиями «общение» и «коммуникация»;

- получение представления о структурных компонентах делового общения;

- получение знаний об особенностях различных видов общения;

- понимание основных проблем психологии делового общения.

Успешно изучив тему, Вы

получите представление о:

· роли коммуникаций в профессиональной деятельности современного человека;

· сущности и основных положениях психологии делового общения;

будете знать:

· основные функции общения;

· характеристики структурных компонентов общения;

· основные виды общения;

· возможные уровни коммуникаций.

Вопросы темы:

1. Структура общения и его роль в жизни человека.

2. Коммуникативная сторона общения. Средства коммуникации.

3. Перцептивная сторона общения.

4. Интерактивная сторона общения.

5. Виды деловых коммуникаций.

6. Уровни коммуникации.

Вопрос 1. Структура общения и его роль в жизни человека.

Слово «коммуникация» произошло от латинского «communicatio», что означает «сообщение».

Интересно, что в одном из

африканских племен существует предание о том, что мудрый африканский Бог при

сотворении людей создал сначала барабанщика, а только потом охотника и кузнеца. Нам это может показаться

странным, но, оказывается, дело в том, что барабан в жизни племени играл

особенно важную роль, поскольку это было единственное, выражаясь современным

языком, «средство массовой информации». (Об этом рассказано в книге

А.Зверинцева «Коммуникационный менеджмент»)

В минуту опасности или в

момент радостного события барабанщик извещал об этом своих соплеменников,

находящихся за несколько километров от дома. Барабанный язык понимает любой

деревенский африканский житель. И это настолько важно для них, что каждому при

рождении дают два имени: одно обыкновенное, речевое, а другое барабанное (специально для исполнения на

барабане!). Таким образом, барабан является для африканских племен средством

коммуникации.

На Руси, кстати, роль такого средства выполнял колокол, который также был «коллективным организатором», которые позволял поддерживать коммуникации с большим количеством людей.

Современные специалисты в области управления считают, что руководители тратят на коммуникации 50-90 % своего рабочего времени.

Практически все, что

окружает человека, является коммуникативной средой. При

этом одну часть этой среды составляют предметы и явления, которые предоставляют

нам информацию о происходящем (то, о чем сообщается), а другую средства коммуникации, с помощью

которых эта информация передается (то, как сообщается).

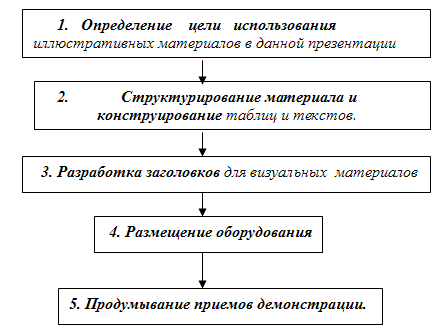

Все действия, которые направлены на достижение одной и той же коммуникативной цели, называются коммуникативным событием. В сфере деловых коммуникаций такими коммуникативными событиями можно считать, например, презентации и выставки. В случае незапланированного коммуникативного события приходится сталкиваться с необходимостью кризисной коммуникации.

Однако в процессе своей жизни мы не только передаём друг другу информацию, но и включаемся в другие виды деятельности. Взаимодействуя с окружающими людьми, мы часто говорим, что мы общаемся.

Что же такое общение с научной точки зрения?

В научной литературе понятие «общение» подразумевает не только передачу информации, но и некоторые другие не менее важные процессы, происходящие между партнерами. Так, в процессе общения мы используем три самых важных сферы нашей деятельности:

1) интеллектуальную (когда мы обмениваемся информацией);

2) эмоциональную (когда мы воспринимаем партнера и то, о чем он нам сообщает и что-либо испытываем по этому поводу);

3) поведенческую (когда мы совершаем какие-либо действия, чтобы передать информацию или отреагировать на нее).

Коммуникации выполняют несколько очень важных функций. Обычно выделяют пять основных.

1. Связующая заключается в том, что благодаря ей люди объединяются в процессе любой деятельности.

2. Формирующая, в соответствии с которой общение помогает человеку сформировать определенные качества личности.

3. Подтверждающая функция. В процессе общения с другими людьми человек получает возможность как бы подтвердить себя, утвердиться в том, что он есть. Еще У. Джеймс отмечал, что для человека "не существует более чудовищного наказания, чем быть предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно незамеченным". Это состояние человека фиксируется в понятии "неподтверждение".

Каждый день мы в процессе общения «подтверждаем существование друг друга» с помощью привычных действий, закрепленных нормами этикета: ритуалы знакомства, приветствия, именования, оказание различных знаков внимания. Они, говоря научным языком, направлены на поддержание у человека "минимума подтвержденности".

4. Межличностная функция заключается в организации и поддержании межличностных эмоциональных отношений.

5. Внутриличностная функция общения предполагает общение человека с самим собой. Это универсальный способ мышления человека.

Коммуникативное событие включает в себя серию контактов между партнерами, объединенных общей целью.

Каждый контакт реализуется через ряд фаз:

1. Фаза подготовки.

2. Фаза установления контакта.

3. Фаза концентрации.

4. Фаза анализа.

5. Фаза аргументации и убеждения.

6. Фаза закрепления результата и завершения контакта.

Из всех фаз наиболее ответственная фаза подготовки, если она оказывается возможной. Контакт нужно планировать, правильно выбрать место и время, определить для себя установки на результаты коммуникации. Но, даже если коммуникативный контакт происходит неожиданно для партнеров, нельзя утверждать, что подготовка невозможна. К подготовительным действиям можно отнести, в этом случае, и повышение собственной психологической компетентности, расширение эрудиции в разнообразных областях знаний, накопление и анализ коммуникативного опыта.

Вторая фаза - установление контакта. Здесь важна самонастройка, а также умение почувствовать состояние партнера, «подстроиться» под него и включить его в процесс коммуникации. Смысл подстройки заключается в том, чтобы снять у партнера психическое напряжение и снизить возможность внутреннего сопротивления. Этот период завершается установлением психологического контакта.

Далее идет фаза концентрации. В узком смысле - это сосредоточение внимания на содержании проблемы, целях, задачах сторон, сбор информации, касающейся данного общения.

Однако необходимо подчеркнуть, что в общем смысле фаза концентрации предполагает и сосредоточение на особенностях поведения партнера. Поэтому можно предположить, что концентрация внимания осуществляется уже на этапе вхождения в контакт, когда у партнеров происходит экспресс-анализ первых впечатлений друг о друге, и формируются варианты возможного поведения. Цель анализа - понять потребности, интересы, причины поведения собеседника и спрогнозировать его дальнейшее поведение.

Фаза аргументации и убеждения предполагает обоснование партнерами собственной точки зрения, а также осмысление и обсуждение аргументов партнера. Наиважнейшим условием продуктивного общения на данном этапе является корректное отношение к партнеру и признание его права на собственную точку зрения, даже если она кажется ошибочной.

И, наконец, фаза фиксации результата и завершения контакта. Это очень ответственный момент в отношениях. На этой стадии подводится итог достигнутым договоренностям, происходит принятие партнерами на себя ответственности за принятые решения или сообщается о прекращении контакта, если коммуникация оказалась неприятна партнерам. Ошибка в этой фазе иногда может полностью изменить результат многочасовой беседы. Необходимо всегда завершать общение так, чтобы была перспектива продолжения.

Структура общения между партнерами

Общение принято считать процессом, который состоит из трех элементов, называемых сторонами общения:

1) коммуникативной (общение как обмен информацией);

2) перцептивной (общение как восприятие);

3) интерактивной (общение как взаимодействие).

Подчеркнем, что данная структура представляет собой не механическую сумму, а систему трех взаимосвязанных элементов. Но, хотим обратить ваше внимание на то, что в современной литературе по менеджменту термин «общение» часто принято заменять понятием «коммуникация» (обмен информацией). В дальнейшем и мы будем употреблять понятие деловые коммуникации, подразумевая под ним общение

В зависимости от используемых средств передачи информации, выделяют различные виды коммуникации.

Рассмотрим особенности каждой из сторон общения.

Вопрос 2. Коммуникативная сторона общения. Средства коммуникаци.

Коммуникация (общение) имеет место, когда один человек посылает сообщение другому человеку с целью вызвать его ответную реакцию. Человек говорит «Доброе утро!», а другой отвечает: «Привет!» Отец качает головой, и ребенок перестает тянуться к предмету, который ему запрещают брать. Того, кто посылает сообщение, называют отправителем, а того, кто его получает, - получателем. Посланное сообщение может быть выражено словами, невербально или действиями.

Канал

коммуникации это средства, с помощью которых сообщение

достигает получателя. Это, например, звуковая волна голоса, световые волны

когда вы видите напечатанные слова. В общении

с партнером каждый является и отправителем, и получателем.

В модели коммуникации семь основных элементов:

1) намерения,

мысли, чувства отправителя, а также его поведение все это ведет к посылке сообщения, имеющего

какое-то содержание;

2)отправитель кодирует сообщение, выражая свои мысли, чувства и намерения в такой форме, которая подходит для передачи;

3)передача сообщения получателю;

4)канал передачи сообщения;

5)получатель декодирует сообщение, принимая его и интерпретируя его содержание. Толкование сообщения зависит от его понимания содержания сообщения и намерений отправителя;

6)получатель мысленно отвечает на сообщение;

7)величина шума в этих операциях.

Шум это все, что мешает процессу общения. У отправителя

шумом может являться следующее: его установки, предрассудки, точки зрения,

несоответствие языка, а также различие в языковом выражении. У получателя

его установки, прошлый опыт, чувства и мысли в

данный момент

все, что влияет на процесс декодирования. Шум

в канале

это звуки от транспорта, радио, речевые

расстройства, например заикание, бормотание, любой отвлечение. Успех

коммуникации в большой мере зависит от того, насколько этот шум преодолевается

или находится под контролем.

Эффективная коммуникация происходит тогда, когда получатель интерпретирует сообщение так, как надеялся отправитель. В эффективной коммуникации сообщение отправителя ясно отражает его намерения, и интерпретация получателя соответствует им.

Когда появляются трудности? Почему очень часто партнеры не понимают друг друга? Возможно, наиболее часто непонимание между партнерами происходит от того, что получатель понимает содержание сообщения не так, как думал о нем отправитель. Поскольку лишь отправитель знает и чувствует свои намерения, они не всегда ясны получателю. Личностная природа намерений ведет к ошибкам в общении.

Ошибки в общении могут быть связаны с поведением обеих сторон коммуникации: того, кто говорит, и того, кто воспринимает (слушает и отвечает).

Ошибки отправителя сообщения:

· не организует свои мысли, перед высказыванием, а говорит спонтанно;

· из-за небрежности недостаточно точно выражает свои мысли, что приводит к двусмысленности;

· говорит слишком длинно;

· продолжает говорить, не замечая реакции слушателя.

Ошибки получателя сообщения:

· получатель не слышит и отвечает невпопад;

· критика, оценивание, одобрение/неодобрение высказываний;

· непонимание общего смысла высказывания;

· выборочное восприятие при слушании и ответе.

Коммуникативная сторона общения связана с передачей информации как с помощью речи (вербально), так и посредством разнообразных действий (невербально).

К вербальным

средствам коммуникации относится

речь устная и письменная в ее смысловом значении.

Существуют мнения, что интонации голоса, темп речи и другие сопутствующие

проявления также относятся к категории вербальных. Однако если учесть, что

подобные особенности могут не только дополнять, но и полностью отменять прямой

смысл сказанного, мы считаем невербальными средствами все,

не являющиеся, собственно, словами.

Таким образом, к невербальным средствам коммуникации относятся все остальные средства передачи информации:

1) почерк;

2) околоречевые (интонации, громкость, темп,

ритм речи, тембр голоса, дикция, звуки, сопутствующие речи «э-э-э», «хм-м», покашливание и др.);

3) кинесические (мимика, жесты, позы тела, походка, прикосновения к партнеру и пр.);

4) дистанции (зоны) общения (т.е. расстояние между партнерами);

5) организация пространства (расположение партнеров друг относительно друга);

6) место общения (территория, на которой происходит общение);

7) время общения (не только время суток, но и момент состояния партнера);

8) запахи (парфюмерии, используемой партнерами, индивидуальные запахи, улавливаемые на бессознательном уровне, запахи окружающей среды, влияющие на эмоции человека);

9) стиль партнеров (одежда, прическа, аксессуары и пр.).

К вербальным средствам

относится речь устная и письменная в ее смысловом значении.

К невербальным средствам относятся все остальные неречевые средства передачи информации.

В процессе коммуникации происходит «расшифровка» вербальных и невербальных сигналов. По мнению психологов, человек осознает только около 10% информации, которой владеет его мозг, а значит, расшифровка и анализ информации происходят не столько на сознательном уровне, сколько на бессознательном. Соответственно, реакция на полученное сообщение нами часто не осознается.

Каждое из невербальных

средств как элемент самопрезентации будут нами рассмотрены позднее. Здесь же мы

остановимся лишь на первых двух пунктах вышеприведенного списка почерке и околоречевых средствах.

Изучением почерка занимается наука графология. Специалисты в этой области давно пришли к выводу, что характер человека, его настроение, самочувствие и многие другие причины заметно влияют на особенности почерка. Например, округлый ровный почерк бывает обычно у людей коммуникабельных и миролюбивых, которые стараются соответствовать общественным нормам, а четкий, угловатый, с заметным нажимом и размашистыми штрихами почерк часто принадлежит людям авторитарным, энергичным, способным на смелые идеи. Важно отметить, что люди, имеющие небрежный, слишком неровный почерк, могут произвести негативное впечатление на партнеров, поскольку это является одним из признаков неуравновешенности нервной системы и недостаточной аккуратности в делах.

Околоречевые средства помогают нам передать партнеру эмоциональную окраску передаваемой информации, а также выделить особо значимые слова с помощью пауз. Подробнее мы обсудим этот аспект общения в рамках темы «Деловые коммуникации как процесс».

Отметим также, что для эффективной коммуникации необходимо, чтобы люди понимали друг друга: говорили «на одном языке», имели общий социальный опыт. Плохое знание «языка» партнера приводит не только к непониманию и конфликтам, но и к неудачам в деловой деятельности.

Если такое непонимание возникает, то говорят, что в общении возникли коммуникативные барьеры. Коммуникативные барьеры стоят не только перед людьми, говорящими на разных языках, но и перед теми, кто использует разные невербальные проявления, имеет разные мнения, разное образование, разное понимание происходящего.

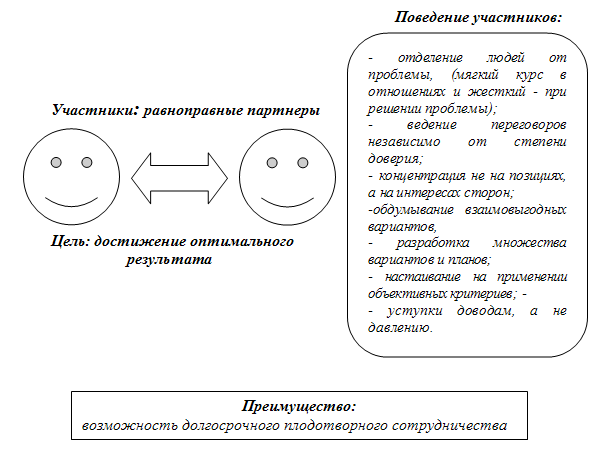

И, чтобы преодолеть коммуникативные барьеры в деловом общении, необходимо быть специалистом по работе с людьми: уметь правильно «подстроиться под партнера» и создать собеседнику максимально комфортные условия для общения. Это так называемый принцип «двойной победы», который заключается в том, что наиболее эффективным является такое взаимодействие, при котором оба партнера выигрывают. Выигрыш же за счет поражения другого человека всегда сомнителен, так как не является гарантией достижения желаемой цели на длительный срок.

Специалист с высшим образованием должен обладать высокой психологической культурой, которая является неотъемлемой частью общей культуры человека. Психологическая культура включает три необходимых элемента: познание себя, познание другого человека, умение общаться с людьми и регулировать свое поведение.

Практики доказали, что успех человека в его трудовой деятельности на 85% зависит от его коммуникативной компетенции.

Вопрос 3. Перцептивная сторона общения.

Перцептивная сторона общения (от латинского «perceptio» - восприятие) предполагает, что в процессе наших контактов мы испытываем эмоции в связи с тем, что сообщает наш партнер, и какое впечатление он на нас производит.

Существенной особенностью этой стороны общения является то, что восприятие партнерами друг друга всегда носит субъективный характер, и потому подвергается влиянию многих факторов: сложившихся в обществе стереотипов, уровня культуры (как в социальной группе, так и индивидуального), личного опыта, направленности и других индивидуальных свойств.

В последние десятилетия в обиход вошло понятие «деловой флирт», которое подразумевает под собой построение окрашенных положительными эмоциями деловых отношений с партнером, независимо от его пола.

Деловой флирт между партнерами по бизнесу возможен только при достаточном развитии у них способности к сопереживанию (эмпатия) и умению анализировать впечатление, производимое на окружающих (рефлексия).

Поскольку каждому человеку свойственно стремиться прогнозировать ситуацию, мы всегда имеем по поводу ситуации общения какие-либо ожидания, соответствующие нашему опыту и представлениям о людях. Такое явление носит название стереотипа ожидания.

На базе «стереотипа ожидания» действуют определенные схемы формирования первого впечатления:

1)эффект превосходства;

2)эффект внешней привлекательности;

3)эффект отношения к наблюдателю.

Первая схема восприятия заключается в том, что человек склонен переоценивать личность партнера, если тот превосходит его хотя бы по одному значимому для него параметру - уму, росту, материальному положению и т.д. То есть, такой партнер оценивается им значительно выше и по остальным значимым параметрам. При этом, чем ниже собственная самооценка, тем заметнее влияние фактора превосходства на отношения.

Например, если человек проявил способности в одной области, то ему приписывают и другие положительные черты - трудолюбие или вдумчивость, которыми он на самом деле может и не обладать.

Вторая схема связана с восприятием партнера как чрезвычайно привлекательного внешне. Ошибка привлекательности состоит в том, что внешне привлекательного человека люди также склонны переоценивать по другим важным параметрам (ум, доброта). Так, в экспериментах доказано, что более красивых по фотографиям людей оценивают и как более уверенных в себе, счастливых и искренних.

Ошибка восприятия по третьей схеме состоит в том, что люди, проявляющие положительное отношение к партнерам, оцениваются ими выше и по остальным показателям. Люди доброжелательные и приятные в общении часто кажутся умнее и интеллигентнее тех, кто этими чертами не обладает.

На формирование первого впечатления о человеке влияет и тип личности. Замечено, что интроверты (то есть те, кто ориентирован, прежде всего, на свой внутренних мир) склонны замечать, прежде всего, «минусы» в поведении партнеров по общению, а экстраверты (те, кто придает больше значения внешним впечатлениям) обращают внимание на положительные качества человека.

Важным аспектом перцептивной стороны общения является то, что она обеспечивает влияние людей друг на друга, в результате чего меняются их взгляды, оценки, намерения и пр. Такое влияние может быть направленным и ненаправленным.

К направленному влиянию относятся внушение и убеждение, а к ненаправленному

заражение и подражание.

Вопрос 4. Интерактивная сторона общения.

Интерактивная сторона общения (от слова "интеракция" - взаимодействие) заключается в организации делового взаимодействия любого рода: не только заключение сделок, обмен благами, но и собственно физическую и речевую и другую активность.

Интерактивная сторона общения - это условный термин, обозначающий характеристику тех аспектов межличностного общения, которые связаны, прежде всего, с взаимодействием людей. В ходе общения его участникам можно не только обменяться информацией, но и спланировать и выработать формы и нормы совместных действий.

Существует несколько видов социальных мотивов взаимодействия (т.е. мотивов, по которым человек вступает во взаимодействие с другими людьми):

1) максимизация общего выигрыша (мотив кооперации);

2) максимизация собственного выигрыша (индивидуализм);

3) максимизация относительного выигрыша (конкуренция);

4) максимизация выигрыша другого (альтруизм);

5) минимизация выигрыша другого (агрессия);

6) минимизация различий в выигрышах (равенство).

Соответственно перечисленным мотивам можно определить ведущие стратегии поведения во взаимодействии:

1.Сотрудничество направлено на полное удовлетворение участниками взаимодействия своих потребностей (реализуется мотив кооперации или конкуренции).

2.Компромисс реализуется в частном достижении целей партнеров ради условного равенства.

3.Уступчивость предполагает жертву собственных целей для достижения целей партнера (альтруизм).

4.Избегание представляет собой уход от контакта, потерю собственных целей для исключения выигрыша другого.

5.Противодействие предполагает ориентацию на свои цели без учета целей партнеров по общению (индивидуализм).

Существует несколько теорий, объясняющих и описывающих межличностное взаимодействие. К ним относятся: теория обмена, символический интеракционизм, теория управления впечатлениями, психоаналитическая теория.

Теории межличностного взаимодействия

|

Название теории |

Ведущие представители |

Основная идея теории |

|

Теория обмена

Символический интеракционизм

Управление впечатлениями

Психоаналитическая теория |

Джордж Хоманс

Джордж Мид, Герберт Блумер

Эрвин Гофман

Зигмунд Фрейд

|

Люди взаимодействуют друг с другом на основе своего опыта, взвешивая возможное вознаграждение и затраты.

Поведение людей по отношению друг к другу и к предметам окружающего мира определяется значениями, которые они им придают.

Ситуации социального взаимодействия подобны драматическим спектаклям, в которых актеры стремятся создавать и поддерживать благоприятные впечатления.

На межличностное взаимодействие оказывают сильное влияние представления, усвоенные в раннем детстве, и конфликты, пережитые в этот период жизни. |

Каждый из структурных элементов деловых коммуникаций не только дополняет остальные, но и является необходимым условием, обеспечивающим их осуществление.

Без преувеличения можно сказать, что качество деловых коммуникаций оказывает решающее влияние на эффективность бизнеса, на успешность проведения бесед, деловых совещаний и переговоров, пресс-конференций, торгов и презентаций.

Вопрос 5. Виды деловых коммуникаций.

Коммуникативные события так разнообразны, что для их изучения необходима классификация. В зависимости от того, какие критерии берутся за основу классификации, выделяют различные виды коммуникаций.

О вербальной и невербальной коммуникации мы уже упоминали ВЫШЕ, поэтому рассмотрим остальные виды коммуникаций.

Прямой называется коммуникация, при которой партнеры направляют свои действия конкретно друг на друга, воспринимая информацию «от первого лица».

Под непосредственной коммуникацией понимается естественный контакт "лицом к лицу" при помощи вербальных (речевых) и невербальных средств (неречевых).

Опосредованная коммуникация это «неполный» контакт, который осуществляется

с помощью письменных или технических устройств (телефона, телеграфа, сети

Интернет и пр.), затрудняющих или отделяющих во времени получение обратной

связи между участниками общения. Очевидно, что появление различных технических

коммуникативных устройств значительно увеличило число источников человеческого

опыта, но и многократно усложнило систему человеческого общения.

Косвенным называется общение, в процессе которого информация достигает партнера не напрямую, а через действия, направлявшиеся на предметы окружающей среды или других людей. Это означает, что следы нашей деятельности являются информативными для тех, кто потом их увидит или узнает о них от кого-либо. Например, мнение о компании, распространяющееся среди населения формируется не только за счет прямого общения клиентов с руководством фирмы (что происходит нечасто). В основном впечатление об организации складывается на основе информации, полученной косвенным путем (рассказы других людей, внешний вид товара и его упаковки, содержание и эффектность рекламы и пр.)

По содержанию коммуникации подразделяются на познавательную, убеждающую, экспрессивную, суггестивную, ритуальную.

Цели делового взаимодействия часто бывают так сложны, что различные его виды переплетаются друг с другом. Например, коммуникация может быть одновременно и познавательной, и убеждающей, и экспрессивной. Но в любом случае взаимодействие в бизнесе направлено на изменение эмоционального состояния и поведения партнера для реализации деловых интересов.

По форме коммуникативного события выделяют переговоры, презентации, совещания и другие. Особенности данных видов коммуникаций связаны с их целями и методами организации, которые подробно описываются в литературе по практической психологии, менеджменту и пр.

Кроме перечисленных видов можно разделить коммуникации на формальные (деловые) и межличностные.

Формальные коммуникации (на уровне социальных ролей) - начальник-подчиненный, продавец-покупатель, учитель-ученик, диктуются исполняемой ролью, в зависимости от места, которое занимает партнер в обществе.

Из формальных можно выделить деловые и светские коммуникации.

Деловые коммуникации направлены на достижение какой-то предметной договоренности. У деловых коммуникаций (в отличие, например, от светских) всегда есть цель, связанная с бизнесом.

Светские коммуникации способствуют созданию благоприятного имиджа, а также позволяют установить первичный контакт между партнерами.

Под межличностными коммуникациями подразумевается общение двух конкретных личностей, обладающих индивидуальными качествами, которые раскрываются по ходу общения.

Важно отметить, что на успешность деловых коммуникаций влияют и коммуникации в межличностной сфере (например, когда складываются определенные человеческие отношения между партнерами по бизнесу).

В то же время, существует и обратное влияние. Деловые коммуникации, в свою очередь, во многом определяют характер межличностного взаимодействия.

Вопрос 6. Уровни коммуникации.

Коммуникативный контакт может происходить на разных уровнях:

1. Императивный (примитивный).

2. Манипулятивный.

3. Формальный.

4. Гуманистический.

5. Игровой.

6. Деловой.

7. Духовный.

Императивный (примитивный) уровень коммуникации отличается от других односторонним характером, поскольку реакция партнера не актуальна для инициатора взаимодействия. В данном случае партнер по общению рассматривается не как субъект коммуникации, а как объект (либо препятствующий, либо необходимый для решения определенных задач).

Подобный характер коммуникации встречается при проведении жестких переговоров, когда требования выдвигаются в жесткой форме, а также при авторитарном стиле общения руководителя с подчиненными.

Признаками данного уровня являются:

1) монологическая форма коммуникаций (когда говорит только один партнер);

2) стремление к подчинению партнера своей цели.

Однако, издание распоряжений, указаний, инструкций также можно отнести к императивному уровню коммуникации, что считается вполне правомерным в рамках служебных отношений.

Манипулятивный уровень, также как и примитивный, предполагает

неравенство в коммуникации, так как один из партнеров является манипулятором,

другой жертвой манипуляции. Однако, в отличие от

императивного, данное взаимодействие имеет иную основу.

В предыдущем случае «говорящий» обладает (или уверен, что обладает) достаточными ресурсами (физической силой, статусом, властью, деньгами или др.), чтобы принуждать партнера к выполнению своей цели открыто. В то время как манипулятор не чувствует подобных преимуществ, либо стремится облегчить, ускорить достижение своей цели, в связи с чем и вынужден прибегать к обману.

Характерными признаками манипуляции являются:

1) диалоговая форма коммуникаций;

2) подчинение партнера своей цели;

3) сокрытие истинной цели взаимодействия;

4) иллюзия свободы выбора у жертвы манипуляции.

Интересным является тот факт, что в процессе такого взаимодействия иногда жертва предпринимает ответные манипулятивные действия, что создает эффект двойной манипуляции, в результате которой возможно получение выгод обеими сторонами.

Манипулятивные техники широко используются при создании рекламы, в процессе продажи услуг или продукции потребителям.

Формальый уровень используется в случае, когда коммуникация нежелательна или безразлична одному из партнеров, однако формальный «сценарий» требует поддержания контакта. Например, светское общение, которое предполагает соблюдение норм этикета и ведение диалога независимо от субъективного отношения к личности партнера.

Признаками формального уровня коммуникаций являются:

1) диалоговая форма коммуникации;

2) отсутствие интереса к личности партнера;

3) отсутствие стремления к дальнейшему сотрудничеству.

В организациях такой уровень коммуникаций может быть оправдан в случае кратковременных контактов, не связанных с решением существенных деловых задач.

Гуманистический уровень коммуникаций обусловлен естественной потребностью людей в общении и предполагает уважение к личности партнера.

Гуманистический уровень коммуникаций обнаруживает следующие признаки:

1) диалоговую форму коммуникаций;

2) безоценочное восприятие партнера и уважение к его точке зрения;

3) деликатность;

4) искренность при сообщении целей коммуникации и обсуждении позиций;

5) готовность к активному взаимодействию с партнером.

Важно отметить, что безоценочное восприятие партнерами друг друга предполагает уважение к личности собеседника независимо от совпадения с представлениями и оценками каждого из них.

Такой способ взаимодействия является полезным в любых ситуациях.

На базе описанного уровня коммуникаций формируются еще два уровня коммуникативного взаимодействия: игровой и деловой.

Игровой уровень коммуникации является более сложным, чем гуманистический, поскольку предполагает более тонкую настройку на состояние партнера и на особенности его поведения.

Конечно, наиболее полно он реализуется в межличностном общении, однако и в деловой сфере искусство уже упомянутого выше «делового флирта» осуществляется именно на игровом уровне, позволяя установить и поддерживать более ярко эмоционально окрашенные отношения. Поскольку заинтересованность в таком взаимодействии у партнеров заметно возрастает, можно утверждать, что подобная форма коммуникации позволяет скорее добиться успеха.

Данный уровень коммуникации может оказаться продуктивным не только если необходимо поддерживать длительные контакты с партнерами по бизнесу, но и для снятия психического напряжения, связанного со значительными физическими и психологическими нагрузками.

Существенными чертами игрового уровня коммуникаций являются:

1) диалоговая форма коммуникаций;

2) безоценочное восприятие партнера и уважение к его точке зрения;

3) деликатность;

4) искренность при сообщении целей коммуникации и обсуждении позиций;

5) готовность к активному эмоциональному взаимодействию с партнером;

6) искренний интерес к своеобразию партнера.

Деловой уровень отличается от предыдущего только повышенной концентрацией партнеров на обсуждении конкретных проблем (научных, производственных, финансовых и др.). В этом случае эмоциональный фон связан не с интересом к индивидуальности партнера, а со вниманием к информации, которую он сообщает.

Таким образом, характерным признаком собственно делового уровня коммуникаций является (помимо перечисленных выше особенностей гуманистического уровня) когнитивная составляющая данного взаимодействия.

Признаки делового уровня коммуникаций:

1) диалоговая форма коммуникаций;

2) безоценочное восприятие партнера и уважение к его точке зрения;

3) деликатность;

4) искренность при сообщении целей коммуникации и обсуждении позиций;

5) готовность к активному взаимодействию с партнером;

6) искренний интерес к обсуждаемой проблеме и информации, сообщаемой партнером.

Духовный уровень коммуникаций в бизнесе встречается в настоящее время крайне редко. Однако в том случае, когда личность партнера воспринимается с глубоким уважением, как носитель идеи, духовного начала, можно говорить подобном уровне общения.

Хочется отметить, что в духовный контакт можно вступить с любым человеком, если понимать, что любой человек уникален и представляет собой ценность независимо от его соответствия общепринятым нормам и правилам, а кроме того если стремиться к собственному духовному развитию.

Основными признаками духовного уровня коммуникаций является:

1) восприятие партнера как носителя духовных ценностей;

2) глубокое почтение к личности партнера;

3) стремление к глубокому познанию особенностей мировоззрения партнера и к духовному саморазвитию.

Ответьте на вопросы:

1. Как косвенная коммуникация влияет на формирование нашего статуса в обществе?

2. В чем отличие между убеждающей и внушающей коммуникацией?

3. В чем сходство между внушающей, экспрессивной и титульной коммуникациями?

4. Какие функции выполняет процесс коммуникации? В чем это проявляется?

5. Какие фазы проходит процесс коммуникации и какие из них можно считать наиболее важными?

6. Почему императивное общение считается наиболее примитивным?

7. Что общего между формально-ролевым и деловым общением и чем отличаются эти уровни общения?

8. Можно ли отыскать черты сходства между манипулятивным и игровым общением? Какие это черты?

9. Всегда ли манипулятивное общение преследует эгоистические цели манипулятора? Приведите примеры.

10. В чем преимущества гуманистического уровня общения? Применимо ли оно в деловых отношениях?

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации в деловом общении

Цели изучения темы:

- получение начального представления о функциональных стилях общения;

- осознание важности невербальных средств в структуре коммуникативной компетентности современного человека.

Задачи изучения темы:

- ознакомление с понятиями вербальные и невербальные средства общения;

- получение представления о функциональных стилях общения;

- получение знаний об кинесических средств коммуникаций;

- ознакомление с закономерностями взаимодействия с партнерами в зависимости от их ведущей репрезентативной системы.

Успешно изучив тему, Вы

получите представление о:

· роли различных функциональных стилях речи в коммуникациях современного человека;

· сущности и основных закономерностях невербального общения.

будете знать:

· основные функциональные стили речи;

· характеристики кинесических средств общения;

· основные виды пространственной организации общения.

Вопросы темы:

1. Вербальные коммуникации. Функциональные стили речи.

2. Роль кинесических навыков в деловом общении.

3. Целесообразность движений как элемент эффективного имиджа.

4. Проксемический фактор коммуникаций.

5. Особенности восприятия и переработки информации в процессе коммуникации. Репрезентативные системы.

Вопрос 1. Вербальные коммуникации. Функциональные стили речи.

Слова это одеяние мыслей, говорили мудрецы, а потому

наша речь играет немаловажную роль в создании имиджа.

Речь обладает значительным

энергетическим потенциалом. Слова, произносимые нами, несут информацию не

только о предмете разговора, но и о наших эмоциях, характере, уровне культуры,

интеллекте. Речь это всегда оценка человека, его основная и

наиболее объективная характеристика, как считают специалисты.[1]

С помощью речевого воздействия можно управлять энергетическим ресурсом человека, изменять его ценностные установки, особенности личности, поскольку психологические исследования показали, что 80% информации адресат речи воспринимает подсознательно. Речь способна делать внешнее несовершенство незначительным и даже незаметным. И именно речь способна отчетливо высветить духовную пустоту человека, как бы искусно ее ни пытались завуалировать.

Культура речи предполагает уважение не только к языковым традициям и нормам, но и к особенностям конкретного собеседника. А это означает, что артикуляция, дикция, построение фраз, слова должны быть понятны партнерам по общению.

Язык явление универсальное: он нужен нам в самых

разных сферах жизни. Стиль языка является той его разновидностью, которая

«работает» в какой-либо сфере жизни общества: повседневном общении,

официально-деловых отношениях, науке, художественном творчестве. Стиль речи,

как и стиль одежды, зависит от многих факторов, которые мы обязаны учитывать.

Каждый стиль имеет достаточно четкие границы применения и характеризуется:

· целью общения;

· набором языковых средств;

· формами (или жанрами), в которых он существует.

Стиль потому и называется функциональным, что он выполняет определенную функцию в речи.

Функциональный стиль это подсистема литературного языка, которая

определяется условиями и целями общения в какой-либо сфере общественной

деятельности и обладает совокупностью стилистически обусловленных языковых

средств. Слово «функциональный» подчеркивает, что разновидности (или

подсистемы) литературного языка выделяются на основе той функции, которую язык

выполняет в каждом конкретном случае.

Несмотря на выделение стилей, русский литературный язык не представляет собой простой набор подсистем. Литературный язык един, и это единство достигается за счет общелитературных, межстилевых средств, то есть таких средств, которые используются в разных стилях. Лексика, которую можно употреблять в разных стилях, называется стилистически нейтральной, и в толковых словарях она не имеет особых помет.

Литературный язык обслуживает самые разные стороны жизни и деятельности людей. Выбор стиля зависит от цели речи и речевой ситуации. В зависимости от задач стили делятся на две большие группы: разговорный стиль и книжные стили. Книжный стиль подразделяется в свою очередь на научный, официально-деловой, публицистический и художественный.

Таким образом, в русском литературном языке выделяются следующие основные стили:

· разговорный;

· научный;

· официально-деловой;

· публицистический;

· художественный стиль (или стиль художественной литературы).

Каждый из стилей имеет свои особенности.

Разговорный стиль предназначен для повседневного общения, поэтому его иногда называют

обиходно-бытовой. Он может использоваться как в устной, так и в письменной речи

и служит для разговоров со знакомыми или незнакомыми людьми в обыденных

ситуациях. Цель разговорного стиля неофициальное общение, обмен мыслями,

чувствами, впечатлениями. Как правило, в повседневной практике общения люди

не озабочены формой выражения своих мыслей. Конечно, всегда нужно стремиться

говорить правильно и культурно. И все же разговорная речь в большинстве случаев

не продумывается заранее и потому характеризуется непринужденностью,

непреднамеренностью. Следовательно, к разговорной речи предъявляются менее

жесткие требования, чем к речи в других стилях. Здесь допускаются нечеткость

произнесения слов, лексическая неточность, широкое использование местоимений

вместо имени.

В толковых словарях языковые средства, использующиеся только в разговорной речи, имеют помету «разг.». В разговорном стиле даже может встречаться нелитературная, неправильная речь или так называемые сниженные разговорные языковые средства: разговорные слова и обороты (мешкать, столовка, вымахал, брякнуться, ни бе ни ме, с жиру беситься), просторечные слова (давеча, завсегда, ага).

Разговорная речь характеризуется эмоциональностью, поэтому в ней часто встречаются эмоционально окрашенные слова (болтун, врун), фразеологические обороты, слова с суффиксами субъективной оценки (домище, большущий, мамочка, родненький), междометия (ах, ну), частицы, обращения, вводные слова. К синтаксису разговорной речи требования также снижены: можно использовать инверсию (нарушение порядка слов в предложении), повторы. В разговорной речи нередки эллиптические конструкции (такие, где выпущены какие-либо члены предложения, в том числе и главные).

В разговорной речи важную роль играют внеязыковые факторы: мимика, жесты, окружающая обстановка.

Основная форма

реализации разговорного стиля диалог.

Пример разговорного стиля:

- Ну, и где вы были вчера? Рассказывай!

- Фильм смотрели. Новый.

- Про что?

- Детектив какой-то.

- Как называется?

- Да, не помню я, забыл. Из головы вылетело.

Научный стиль входит

в группу книжных стилей русского литературного языка. Он также может

применяться как в письменной, так и в устной речи. Основная функция научного

стиля изложение научной информации. Его

главная доминанта

понятийная точность. Это значит, что научный

стиль отличается предварительным обдумыванием высказывания и очень строгим

отбором языковых средств. Одной из особенностей научной речи является то, что научная

речь - это монологическая речь.

Научный стиль реализуется в таких жанрах, как монография, статья, диссертация, доклад, реферат, отзыв, аннотация, рецензия, учебник, лекция.

Для научного стиля характерна нейтральная лексика (жизнь, говорить, думать), книжная (мировоззрение, доминировать, атрибут) и специальная (пневмония, суффикс, кислоты). В научном стиле также могут употребляться словосочетания фразеологического типа: прямой угол, лимитирующее определение и т.д.

Одной из особенностей научной речи является оперирование понятиями, которые отражают существенные стороны групп предметов и явлений.

С точки зрения грамматики особенностью научного стиля является широкое применение причастных и деепричастных оборотов. Существительные единственного числа часто используются в значении множественного. Например: Кошка питается мясом и рыбой.

Научный стиль отличается особой логичностью и последовательностью, точностью и четкостью, а потому здесь неуместна инверсия, но зато есть много вводных слов, позволяющих упорядочивать ход мысли (предположим, допустим, во-первых, во-вторых, следовательно и т.д.), производных предлогов (в связи, по мере). Образность и эмоциональность могут встречаться в научном стиле, но все же случается это крайне редко.

В текстах научного стиля необходимо использовать цитаты и ссылки на источники.

Важной характеристикой

научного текста является его членение на абзацы. Абзац это отрезок письменного текста от одной красной строки до другой. С точки

зрения содержания он является отдельным звеном, выражающим законченную мысль,

внутри единого текста. Он также служит переходом к следующему звену мысли.

Абзацы очень важны в научной речи, так как они помогают более четкой и логичной

ее организации, помогают следить за мыслью автора. Если Вы не умеете делить

текст на абзацы, то Вы затрудняете восприятие своей мысли и снижаете логичность

речи.

Пример научного стиля.

Глицерин это органическое соединение, трехатомный спирт

алифатического ряда, сиропообразная бесцветная жидкость, которую получают

омылением жиров или синтетическим способом. Глицерин применяется в производстве

взрывчатых веществ и синтетических смол.

Официально-деловой стиль предназначен для передачи деловой информации.

Он используется для написания официальных документов, справок, докладных,

отчетов, протоколов, заявлений, применяется для переписки между гражданами и

учреждениями. Кроме вышеперечисленных, жанрами этого стиля являются приказ,

кодекс, устав, договор, доверенность, расписка, акт, инструкция и т.д.

Следовательно, его основные характеристики это четкость, точность, сжатость

и однозначность. Деловой стиль не позволяет использовать слова в

переносном значении, говорить неясно или намеками. В деловом стиле мы

используем так называемые штампы

(стандартные выражения): на основании вышесказанного, согласно приказу, в

соответствии с распоряжением, довожу до Вашего сведения и т.д. Для делового

стиля характерно использование отглагольных существительных (неуплата,

выполнение), глаголов в форме повелительного наклонения (проделайте, выполните)

и инфинитива (необходимо сделать, нужно сверить), а также производных предлогов

(в виду, за неимением).

Конечно, в официально-деловом стиле не место диалектизмам, просторечным словам; не нужна здесь и эмоционально-окрашенная лексика. В деловом стиле не приветствуется замещение имен местоимениями, поскольку в этом случае может нарушиться один из главных принципов деловой речи - однозначность.

В официально-деловых текстах используется строгий порядок слов в предложении, нет инверсии, преобладают безличные и инфинитивные конструкции. Речь до предела стандартизирована, вплоть до бланков, подлежащих заполнению.

Официально-деловой стиль самый консервативный стиль русского языка. Он

требует строгости и конкретности, не оставляя места эмоциям.

Пример официально-делового стиля.

Директору ООО «Сокол»

Чернышову В.Г.

Петрова П.С.

Заявление

Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию на должность

консультанта по юридическим вопросам.

Публицистический стиль это стиль газет, журналов, выступлений.

Основная его функция

воздействие. Таким образом, в

публицистическом стиле автор не только передает информацию, но и выражает свое

отношение к сказанному или написанному. Публицистический

стиль реализуется в таких жанрах,

как публицистическая статья, очерк, памфлет, фельетон, выступление, то есть в

таких, которые предполагают монологическую речь.

Публицистический стиль характеризуется не только логичностью изложения, точностью (что сближает его с научным стилем), но и эмоциональностью (характерной для разговорного стиля и стиля художественной литературы).

Публицистический стиль пользуется разнообразной лексикой, сочетая стандартные и экспрессивные слова и выражения. Мы встречаем здесь книжную лексику (свершение, воспрянуть, дерзать, держава), разговорную (шумиха), термины (атмосфера), общественно-политическую лексику (партия, движение) и большое количество оценочной лексики (военщина, происки).

В публицистической речи часто встречаются иноязычные слова, такие как конценсус, шоу, ноу-хау. Много здесь фразеологизмов и устойчивых выражений фразеологического типа (уровень жизни), слов и выражений в переносном значении (черное золото). Конечно, речь, цель которой убедить, не может обойтись без выразительных средств языка (эпитетов, метафор).

Синтаксис публицистической речи также довольно разнообразен. Здесь есть сложные и простые, полные и неполные предложения, риторические вопросы, обращения. В публицистической речи не возбраняется и употребление инверсии, которая придает высказыванию эмоциональность и позволяет выделить то или иное слово.

Таким образом, мы можем сказать, что публицистический стиль пользуется средствами как книжной, так и разговорной речи и соединяет е себе разнообразные языковые средства.

Пример публицистического стиля.

Почему не поднимаете вы властного голоса против безумия, грозящего окутать мир облаком отравы? Каждый миг под косою смерти падает где-нибудь человек и каждый миг в каком-нибудь другом уголке земли женщина, торжествуя победу над стихией разрушения, дарует миру нового человека… Матери! Жены! Вам принадлежит голос, вам принадлежит право творить на земле закон.

(По М. Горькому.)

Стиль художественной литературы (или художественный стиль) используется в произведениях художественной литературы: романах, рассказах, пьесах. Его функции заключаются не только в том, чтобы информировать читателя и воздействовать на него, но в том, чтобы создать живую яркую картину, изобразить предмет или события, передать читателю эмоции и мысли автора. В отличие от других стилей, стиль художественной речи имеет еще и эстетическую функцию. Именно поэтому художественный стиль отличается выразительностью, образностью, эмоциональностью и эстетической значимостью каждого его элемента. Он предполагает предварительный отбор языковых средств.

Образность художественного стиля создается с помощью тропов (метафор, сравнений, олицетворений).

В художественной речи, могут использоваться архаизмы, историзмы (для придания колорита эпохе, о которой повествуется), диалектизмы и даже элементы разговорного стиля (чтобы точнее передать речь героев, полнее раскрыть их образы).

Таким образом, стиль художественной литературы сочетает в себе особенности и элементы разных стилей. Именно поэтому его не всегда выделяют как особый стиль русского литературного языка. И все же он имеет право на существование в качестве одного из самостоятельных стилей языка. Так, художественный стиль обладает только ему присущими выразительными средствами речи. К ним можно отнести ритм, рифму, гармоническую организацию речи.

Пример художественного стиля.

Каир представляет из себя маленький Париж, очень красивый и изящный город, с широкими тротуарами, площадями, обсаженными пальмами. Жить зимой в нем очень приятно: днем температура 16 градусов тепла, ночи холодные, вечное почти солнце, дожди бывают очень редко, а потому дома строятся с плоскими крышами.

(По Н. Варенцову.)

Древние говорили: «Поворачивай стиль». Стилем называлась специальная палочка, заостренная с одной стороны, которой царапали (писали) слова по дощечке, намазанной воском. «Поворачивай стиль» означало «стирай написанное», то есть «поработай над слогом, над тем, как ты выразил свои мысли». Нам стоит прислушаться к совету предков и всегда четко понимать, какой стиль речи выбирать для той или иной сферы общения.

1. Язык обслуживает самые разные сферы жизни и деятельности людей и потому существует в функционально-стилистических разновидностях, которые называются функциональными стилями.

2. Выделяются две большие группы стилей языка разговорный стиль и книжные стили. К последним

относятся: научный, официально-деловой, публицистический и художественный

стили.

3. Главная функция разговорного стиля общение. Для него характерно использование

разговорных слов и фразеологизмов, а также оценочно-эмоциональных слов,

междометий. Мы пользуемся здесь простыми предложениями, восклицательными

конструкциями и обращениями.

4. Главная функция научного стиля изложение мыслей автора. Для научного стиля

характерны слова с отвлеченным или абстрактным значением, термины, понятия. С

точки зрения синтаксиса здесь уместны сложные предложения с союзной связью,

вводные слова, указывающие на порядок мыслей, и производные предлоги.

Письменный научный текст предполагает обязательное членение его на абзацы.

5. Официально-деловой стиль предназначен для делового общения. И потому здесь много официальных слов и выражений, речевых штампов. Мы используем здесь повествовательные предложения, производные предлоги.

6. Главная цель публицистической речи воздействовать на слушателя. Значит, и лексика

здесь используется общественно-политическая, высокая. Для публицистической речи

характерны эмоционально-окрашенные слова, слова с переносным значением. Здесь

нередко встречаются побудительные и восклицательные предложения, обращения,

риторические вопросы.

7. Стиль художественной литературы использует самую разнообразную лексику и синтаксические конструкции.

8. Нужно правильно оценивать речевую ситуацию и научиться выбирать стиль речи, соответствующий целям общения.

Вопрос 2. Роль кинесических навыков в деловом общении.

Как уже излагалось выше, наибольшая часть информации, воспринимаемой нами от партнера в процессе общения, передается нам с помощью кинесических средств. Это означает, что имидж человека также в значительной степени зависит от его «кинесической лексики».

Кинесическая лексика человека включает в себя совокупность мимических проявлений, жестов и поз. Существует множество классификаций каждого из этих элементов.

Так, по одной из классификаций выделяют:

- жесты-символы (например, жест «О Кей»);

- жесты-регуляторы (например, останавливающий жест);

- жесты-иллюстраторы (например, жест, обозначающий форму или размеры предметов);

- жесты-адапторы (например, жесты волнения) и пр.

Подробнее о различных классификациях жестов вы можете прочитать в книгах Алана Пиза «Язык телодвижений», Джулиуса Фаста «Язык тела», Ниренберга и Калеро «Читать человека как книгу» и других.

Здесь мы предлагаем вам несколько иной подход к классификации жестов, мимики и пантомимики подразделяют на четыре группы:

А.Открытые и закрытые.

Закрытыми называются такие проявления, которые создают физический и психологический барьер между партнерами. Например, скрещенные руки или ноги, нахмуренные брови, прищуренные глаза или взгляд в сторону. Барьер можно создать и с помощью предметов: очков, одежды, застегнутой на все пуговицы, галстука, свитера с высоким горлом, а также с помощью стола, стула, сумки, которые находятся между партнерами. Закрытые жесты свидетельствуют о том, что контакт нарушен. Это может произойти потому, что один из собеседников заскучал, торопится или не согласен с другим. Могут быть и другие причины: неприязнь к партнеру, недоверие к нему, страх, неуверенность в себе, усталость, боль, ощущение холода или иного дискомфорта, а также желание «уйти в себя», то есть поразмышлять над темой разговора или погрузиться в воспоминания, временно отгородившись от всех.

Как видите, причины могут быть прямо противоположными, а внешне поведение может быть похожим. Поэтому, чтобы не ошибиться в объяснении чужого поведения, необходимо учитывать весь комплекс жестов и то, как они сменяют друг друга.

Б. Включающие и исключающие.

Включающими являются проявления, которые несут одну и

ту же информацию. Исключающими те, что противоречат всем остальным (жестам,

позе, мимике, речи).

Например, улыбка, открытые жесты, слегка расширенные зрачки и расслабленная поза согласуются друг с другом и означают удовольствие, чувство комфорта (включающие). А суженные зрачки, прищуренные глаза, сцепленные пальцы в сочетании с улыбкой (исключающее проявление) свидетельствуют о неискренности человека.

В. Авторитарные и демократические.

Это жесты, связанные с установлением статуса партнеров. Авторитарные направлены на понижение статуса партнера (это разнообразные движения сверху вниз), а демократические подчеркивают равенство (в основном, по горизонтали). Причем авторитарными могут быть не только жесты и взгляд, но и поза в целом.

Например, «поза льва», когда авторитарный человек стоит, опираясь на стол обеими руками, как будто нависая над ним и над собеседником.

Авторитарным рукопожатием является такое, при котором

один партнер накрывает ладонью ладонь другого. Демократическое когда ладони партнера в равном положении.

Г. Гармоничные и дисгармоничные.

Жесты, мимика и позы партнеров могут совпадать или не

совпадать между собой. В случае совпадения (гармоничные жесты, мимика или позы)

можно уверенно говорить, что партнеры стремятся понять друг друга и, вероятнее

всего, это им удается. Если же движения не совпадают и даже противоположны (один

улыбается, другой серьезен, один использует открытые жесты, другой закрытые), то это свидетельствует о наличие

препятствий на пути к взаимопониманию.

Кстати, на этом принципе основывается закон «отзеркаливания», в соответствии с которым люди часто автоматически, бессознательно повторяют движения и мимику друг друга, будучи эмоционально включенными в общение. Это помогает настроиться на «волну» собеседника и подать сигнал «я тебя понимаю».

Помните мультфильм про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду» и приходил к берегу с палкой. Когда же по совету своей мамы он подошел к воде и улыбнулся, его отражение тоже ответило улыбкой. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется…»

Закон «отзеркаливания всегда действует беспроигрышно. И на этом основывается технология «подстройки» под партнера. Не зря восточная мудрость гласит: «Человек человеку является зеркалом».

Помимо перечисленных групп жестов и поз, необходимо

указать еще такие разновидности движений, как жесты беспокойства и лжи

(часто повторяющиеся мелкие жесты, не имеющие практической направленности), а

также охорашивающие жесты, которые люди часто применяют, чтобы

привлечь внимание к себе и выглядеть привлекательнее в глазах партнера (чаще

всего, противоположного пола). К примеру, поправление прически, растрепавшейся

от ветра это охорашивающий жест, а часто повторяющееся

прикосновение к волосам, когда в этом нет необходимости, - это жест

беспокойства.

Нельзя не остановиться и на типах взглядов, которые мы используем в общении. Известный в мире специалист по «языку тела» Алан Пиз выделяет следующие типы взглядов:

- официальный (рис. 1), который фокусируется в области между линией глаз и центром лба;

- деловой (рис. 2) - между линией глаз и кончиком носа;

- дружеский (рис. 3), охватывающий все лицо собеседника и шею (если она не скрыта под одеждой);

- интимный, охватывающий большую часть фигуры партнера: от линии глаз до низа туловища;

- нежный, одновременно и на фигуре собеседника, и на части фона за ним, что делает взгляд смягченным и эмоционально теплым.

Вопрос 3. Целесообразность движений как элемент эффективного имиджа.

Целесообразность является естественным свойством всего, что создано природой. В ней ничто не случайно, нет ничего лишнего, и все элементы согласуются между собой.

Подобный подход позволяет достичь привлекательности,

не теряя индивидуальности. Кто может сказать, какое животное более грациозно:

газель, кошка или танцующий фламинго? У каждого из них своя неповторимая стать

и красота. Единственный объективный критерий в данном случае энергетическая целесообразность. В школах

восточных боевых искусств можно многое почерпнуть из этой области знаний.

Исходя из концепции у-шу, например, все движения должны иметь закругленную

траекторию (то есть стремиться к точке своего начала), быть ритмичными и

закономерно сменять друг друга. Именно полнота и завершенность движений,

отсутствие лишних жестов и создают тот идеал, к которому необходимо стремиться

и которого достигали прославленные артисты балета и мастера восточных

единоборств. И, если говорить о затратах энергии, то такие движения экономят

массу сил.

Природная (или приобретенная в результате тренировки) грация позволяет сохранить силы и здоровье на долгие годы, а также помогает нам нравиться окружающим. Недаром люди суетливые, нескладные утомляют и раздражают нас, а ловкие, с хорошо координированными движениями доставляют удовольствие возможностью любоваться их неповторимой пластикой. Так, знаменитый танцор Махмуд Эсамбаев уже в семидесятилетнем возрасте не потерял своей грации и продолжал восхищать мир своим искусством.

Рассмотрим конкретные факторы, определяющие красоту и движений.

К ним относятся:

1. Гибкий позвоночник и подвижные суставы.

2. Эластичные мышцы и связки.

3. Правильная осанка.

4. Координация движений.

Каждое из этих свойств подвергается развитию и коррекции практически в любом возрасте. Но, естественно, чем раньше человек начинает заботиться о собственном физическом развитии и вырабатывает привычку правильно двигаться, тем дольше он сохраняет здоровье и тем элегантнее его имидж.

Какую же осанку можно считать правильной?

При правильной осанке голову

нужно держать прямо (взгляд направлен по горизонтали или чуть-чуть выше). Плечи

расправлены, лопатки сведены вместе, грудь расправлена. При этом внутренние

органы не испытывают чрезмерного давления. Позвоночник должен оставаться

гибким, а не жестко закрепленным. Руки расслаблены. Живот плоский, упругий.

Ягодичные мышцы должны быть достаточно развиты, чтобы вместе с мускулатурой

таза и спины обеспечивать правильное положение тела при ходьбе. Центр тяжести

тела в положении стоя проходит на уровне передней части стоп. Если посмотреть

на позвоночник сбоку, то хорошо видны естественные изгибы (в области шеи и

поясницы вогнутости, в области грудной клетки и таза

выпуклости). Они выполняют функции

амортизаторов, смягчая встряски головного мозга (при ходьбе, беге, прыжках). Но

эти изгибы не должны превышать допустимые нормы, иначе фигура выглядит сутулой

или перегибистой, а также нагрузка на отдельные участки позвоночника

увеличивается, и человек быстро переутомляется и со временем заболевает. В

районе шейных позвонков нормальный прогиб составляет 2 -

2,5

Соблюдение правильной осанки, в свою очередь, обеспечивает правильную походку. Правильная походка включает в себя следующие составляющие:

1- положение головы;

2- положение плеч;

3- движения рук;

4- движения бедер и ног.

О положении головы уже было сказано при описании правильной осанки.

Типичные ошибки: голова опущена, как будто человек постоянно что-то ищет под ногами, или вытянута вперед. Не стоит также слишком задирать подбородок вверх, чтобы не производить впечатление высокомерного человека.

Положение плеч такое же, как говорилось выше, но при ходьбе плечи немного двигаются. Допустимо легкое пружинистое отклонение назад при ходьбе.

Типичные ошибки: плечи покачиваются при каждом шаге вверх-вниз (походка вразвалку) или вправо-влево вокруг центральной оси тела (вертлявая походка).

Движения рук должны

сочетаться с движениями тела. Слегка согнутые в локтях, но не зафиксированные

жестко, они с небольшой амплитудой поочередно отводятся назад (правая нога

вперед правая рука назад). Вперед рука не выносится,

а доходит только до уровня тела (одновременно с противоположной ногой).

Движения рук осуществляются от плеча, а не от локтя. Любая жестикуляция должна быть оправдана ситуацией. Но любой жест лучше совершать так, чтобы в движении участвовала рука целиком, от плеча. При этом вовсе не обязательно делать амплитуду слишком большой, но руки и не должны выглядеть скованными, «приклеенными» к туловищу.

Движения бедер: вверх вниз относительно центральной оси тела. Это

безусловно касается мужчин, для женщин же это необходимо соблюдать только в

деловой обстановке.

В неофициальной (на отдыхе) женщина может позволить себе более смягченную походку, при которой допустимы едва заметные (!) отклонения бедер вправо-влево (при этом плечи не качаются вверх-вниз).

Движения ног:

- колено сгибается свободно при каждом шаге, но полностью выпрямляется, как только стопа коснулась поверхности;

- чтобы шаг был легким, центр тяжести переносится на впереди стоящую ногу только в тот момент, когда она твердо стоит на полу, колено полностью выпрямлено и тазобедренный сустав разогнут (линия туловища и ноги образуют прямую линию);

-

тяжесть

распределяется равномерно на всю стопу (центр тяжести середина стопы);

- стопа ставится на землю с пятки на носок, но при этом нельзя сгибать ногу в голеностопном суставе слишком сильно, чтобы не шлепать стопой, не стучать пяткой о землю и не задирать носок слишком сильно;

- носок ноги разворачивается относительно центральной траектории движения приблизительно на 30°.

Типичные ошибки: 1)

покручивание бедрами вокруг центральной оси тела при каждом шаге; 2) наклоны

корпуса к бедру ноги, делающей шаг, от чего тело раскачивается вправо-влево при

каждом шаге;

3) заметное виляние бедрами вправо-влево; 4) чрезмерная закрепощенность мышц в

области талии, что делает походку «деревянной»; 5) оттопыривание бедер назад

так, что центр тяжести смещается вперед, и

грудь выпячивается; 6) «падение» при каждом шаге на выставленную вперед

ноги, от чего походка становится тяжелой; 7) шлепанье стопой об землю или

топанье пяткой, производящее слишком громкие звуки при каждом шаге и пр.

Существует еще один тип движений, который характерен

для так называемой «завлекательной» (или интимной) женской походки. Она

красива, но достаточно сложна для исполнения и используется как профессионалами

(например, манекенщицами на подиуме), так и другими представительницами

прекрасного пола, овладевшими этим нелегким искусством. Сложность заключается в

том, что такая походка требует прекрасной пластики, безупречной координации

движений и, конечно же, уверенности в себе. А значит, без упорной

предварительной тренировки не обойтись. Иначе такая манера двигаться может

выставить вас на посмешище. Кроме того, подчеркнем, что подобная манера ходить

допустима только в определенных ситуациях в обстановке, когда особенно важно и уместно

(!) подчеркнуть свою женскую привлекательность.

Итак, самое интересное: как же овладеть такой интригующей походкой?

1. Осанка остается такой же безупречной, как и при классической (деловой) походке, но особенно важно не закрепощать спину, а позволить ей мягко пружинить при каждом шаге, слегка отклоняясь назад.

2. Голова слегка откинута назад, но шея остается гибкой, и если необходимо оглянуться или посмотреть в сторону, поворачивается только голова, а не весь корпус.

3. Движение

бедром начинается от самой талии (а точнее, от тазовой кости), а не от колена.

Траектория движения в проекции выглядит как «восьмерка», середина которой

совпадает с центральной осью тела. При каждом шаге бедро выполняет полукруг от

центра (правое бедро по часовой стрелке, а левое

против часовой). При этом мышцы талии не

должны быть слишком напряжены, чтобы не препятствовать движению. Ноги и ягодицы

также остаются в умеренном тонусе.

4. Звуки шагов легкие.

5. Руки свободно двигаются, кисти слегка согнуты, но не сжаты.

Упражняться в такой походке необходимо в изящной обуви

на достаточно высоком каблуке под приятную спокойную, но ритмичную музыку.

Необходимо при этом видеть себя в зеркале, чтобы отслеживать ошибки. Идеальный

вариант видеотренинг. Попросите кого-либо из близких

подруг заснять вас на видеопленку, а затем просмотрите запись и проанализируйте

ошибки. Показателем того, что вы идете правильно, является ощущение комфорта и

легкости во всем теле. Если где-либо чувствуется закрепощенность, стоит

поработать перед зеркалом подольше.

Сначала походите своей обычной походкой. Затем разомнитесь, разогрейте мышцы, суставы, позвоночник и отработайте правильную осанку и классическую походку. Когда вы почувствуете, что уже свободно владеете этим умением, переходите к работе над неофициальной походкой. Следите, чтобы движения были естественными и завершенными.

Осваивая «завлекательную» походку, сначала поработайте над движениями бедер. Они должны быть плавными, «восьмерка» - непрерывной. Следите, чтобы тело при этом сохраняло вертикальное положение, не отклоняясь ни вперед, ни в стороны. Необходимо добиться того, чтобы бедра не виляли сами по себе, а только создавали плавный изгиб тела.

Очень важно при этом следить за выражением лица. Мимика должна быть абсолютно безмятежной как у ребенка, улыбка непринужденная со слегка разомкнутыми губами, взгляд должен выражать некоторую погруженность в себя, а не жгучую заинтересованность в производимом на окружающих впечатлении. Иначе сосредоточенное лицо, напряженность или ищущий взгляд «сведут на нет» все усилия или произведут нежелательный эффект.

Вопрос 4. Проксемический фактор коммуникаций.

Одним из факторов, влияющих на восприятие поведения человека, является проксемический (от слова «проксемика»[2]). Проксемика рассматривает влияние дистанций (зон) общения и расположение партнеров друг относительно друга на коммуникативный процесс. В зависимости от расстояния между партнерами устанавливается определенная психологическая дистанция и наоборот, эмоциональная близость или отчужденность заставляют людей уменьшать или увеличивать дистанцию в процессе общения.

Наиболее стандартным является такое распределение зон общения:

1)

суперинтимная (0-

2) интимная

(до 45- для людей, с которыми приятно находиться рядом

(посекретничать, например);

3) личная (до

для хорошо знакомых людей или тех, кто

интересен, важен. Данная зона удобна и для обсуждения деловых вопросов с

одноклассником, родственниками, поэтому является самой распространенной в

общении;

4) социальная

(до 2,5м) для общения с малознакомыми, неблизкими

людьми, особенно, если интерес к ним отсутствует. Эта дистанция удобна также

для общения с малой группой партнеров (до 7- 12 человек);

5) публичная

(более

Расположение партнеров друг относительно друга в большинстве случаев определяет успешность коммуникации. Наиболее эффективным считается расположение партнеров под небольшим углом друг к другу, так как при этом противостояние между ними минимально, а возможность видеть друг друга не снижается по сравнению с положением напротив.

Организация пространства также может быть связана с

расстановкой мебели в помещении, разницей в росте (когда, например, партнер

высокого роста вынужден смотреть на невысокого партнера сверху вниз) и

некоторыми другими факторами коммуникативной среды. Например, массивная мебель,

расставленная в кабинете топ-менеджера так, что посетитель не имеет возможности

приблизиться к руководителю более, чем на 1,5-

Большой интерес с точки зрения законов организации пространства представляет древнее учение Фэн-Шуй, которое вполне заслуженно считают и наукой, и искусством. В последние году практика Фэн-Шуй стала пользоваться большой популярностью среди деловых людей.

Вопрос 5. Особенности восприятия и переработки информации в процессе коммуникации. Репрезентативные системы.

Кроме вербальных и невербальных средств, используемых в процессе коммуникации, наше общение зависит и от того, на какие органы чувств, прежде всего, воздействует информация.

У каждого человека восприятие и переработка информации от партнера всегда происходит по трем сенсорным каналам (т.е. каналам ощущений): визуальному (зрительному), аудиальному (слуховому) и кинестетическому (телесно-эмоциональному).

Сенсорные каналы восприятия носят название репрезентативных систем, или модальностей. Каждый человек, обладая всеми тремя репрезентативными системами, предпочитает, как правило, доверять только одной или двум из трех. Эти предпочитаемые каналы являются ведущими и информация, поступающая через них, обычно расценивается человеком как наиболее достоверная.

Визуальная система предполагает восприятие через зрительные образы: форму, цвет, размеры предметов, движения тела, мимику и имидж партнера.

Аудиальная система связана с восприятием через слуховые образы: речь (с ее оттенками, интонациями и пр.), музыку, звуки природы.

Кинестетическая система базируется на восприятии через ощущения тела: тактильные (прикосновение) температурные, двигательные, обонятельные (запах), вкусовые.

В соответствии с ведущими сенсорными каналами восприятия каждого партнера можно отнести к одному из трех типов: визуалам, аудиалам или кинестетикам.

Повторим, что нередко человек может иметь не один, а два ведущих канала. В этом случае он будет проявлять черты сразу двух типов (визуало-кинестетик, визуало-аудиал или аудиало-кинестетик). Но часто бывает и так, что при определенных условиях проявляется преимущественно одна из двух ведущих репрезентативных систем. Например, на презентации аудиало-кинестетик активизирует свой аудиальный канал, а испытывая физическую усталость, голод или боль переключится на кинестетический.

Таким образом, ведущая репрезентативная система отражает деятельность мозга в данный момент. Для ее определения используются невербальные ключи доступа, которые представляют собой наблюдение за движениями глаз и вербальные ключи доступа, основанные на анализе предпочитаемых партнером слов.

Для успешной деловой коммуникации с партнером (в данном случае с потребителем) необходимо уметь диагностировать ведущий сенсорный канал и овладеть ключами доступа к нему. С помощью этих приемов можно не только определить тип партнера, спрогнозировать его реакцию на вашу информацию, но и соответственно подстроить свое поведение и в значительной степени повлиять на ход коммуникации.

Рассмотрим особенности визуала, аудиала и кинестетика.

Признаки визуала:

· поза в основном прямая, голова поднята;

· жесты довольно скованы, могут быть нескладными;

· дыхание верхней частью легких, грудное;

· голос чаще высокий, чистый, довольно громкий;

·

направление

взгляда выше уровня глаз;

· особенности внешности: любит декоративные детали одежды, придает значение фасону, цветовой гамме, может быть экстравагантен;

· рабочее место любит содержать в порядке, стремится сделать его эстетичным;

· в речи употребляет слова: «видеть», «смотреть», «глядеть», «иметь в виду», «перспектива», «замечать», «ясно», «рассматривать», «в фокусе» и проч. (речь довольно лаконичная, но образная).

Итак, визуал:

замечает форму, цвет предметов, линии, гармонию, беспорядок;

придает значение внешности и имиджу (у себя и у партнера), мимике и другим внешним проявлениям поведения партнера.

Особенности аудиала:

· поза: руки часто скрещиваются на груди, голова слегка наклонена вбок;

· движения разнообразны, могут быть и зажатыми, и свободными;

· дыхание в полном объеме;

· голос мелодичный, речь ритмичная, с разнообразными интонациями;

·

направление

взгляда на уровне глаз или слегка опущены;

· внешность разнообразна, т.е. характерных черт внешности нет;

· рабочее место: предпочитает место, изолированное от шума, но с возможностью общения, однако в процессе работы стремится к тишине или любит приятную музыку и звуки природы (пение птиц, журчание воды, плеск волн и пр.);

· имеет богатый словарный запас (хороший расказчик), в речи употребляет слова: «слышать», «звучать», «прислушиваться», «шумный», «мелодичный», «тихо», «послушайте», «объясни», «давай обсудим» и проч.

Итак, аудиал:

замечает

все, что звучит слова, музыку, шумовые эффекты;

придает значение словам и оттенкам интонации, тембра, ритма речи партнера.

Особенности кинестетика:

· поза бывает сутулая, голова и плечи часто опущены;

· движения свободные, плавные, жесты многообразны и гармоничны;

· дыхание низкое, брюшное;

· голос довольно низкий, грудной;

· взгляд чаще всего опущен вниз, под ноги;

· любят одежду, не стесняющую движений, из материалов, не препятствующих «дыханию» тела, причем эстетичность сочетаний фасонов, цветов, стиля может не учитываться, избегают узких воротников, тугих поясов, галстуков и обуви на каблуках или из жестких материалов;

· на рабочем месте часто бывает беспорядок, в котором способен ориентироваться только он сам, особенно важным считает комфортность температуры, свежесть воздуха, удобство сидения и стола;

· в речи часто употребляет слова «чувствую», «ощущаю», «зажатый», «скованный», «свободный», «остро», «удобно», «неудобно», «схватываю», «тяжело», «легко», «невыносимо» и пр., а также много глаголов, речь не очень разнообразна.

Итак, кинестетик:

замечает запахи, вкус, температуру, комфортность воздействий на собственное тело;

придает значение прикосновениям, интуиции, движениям, практическому опыту.

Таким образом, для достижения наилучшего контакта с партнером необходимо предоставить ему информацию через его ведущий сенсорный канал восприятия.

Визуалу лучше

показать образцы продукции или красивый буклет, обращая внимание на

оригинальность дизайна, сочетание цветов и другие внешние особенности товара и

употребляя слова из лексикона визуала.

Аудиалу как можно подробнее и эмоциональнее рассказать

о товаре, ответить на все вопросы, употребляя слова из лексикона аудиала.

Кинестетику в зависимости от вида продукции, дать

потрогать, попробовать, понюхать, примерить или подержать товар в руках,

комментировать с использованием слов из лексикона кинестетика, особенно обращая

внимание на практичность и удобство в пользовании.

Особенности мышления человека влияют на движения его глаз. Сидя напротив партнера, можно заметить, куда движется его взгляд. Надо отметить, что взгляд зачастую оказывается мимолетным, однако и он отражает, какое полушарие и какой центр коры больших полушарий мозга активны в данный момент.

Например, взгляд влево (в сторону левой руки партнера) свидетельствует о том, что активно левое полушарие, контролирующее правую часть тела и отвечающее за логическое, рациональное мышление. Взгляд вправо (в сторону правой руки партнера) означает активность правого полушария, связанного с левой частью тела и обеспечивающее образное, эмоциональное творческое мышление.

Рассмотрим значения направлений взглядов более подробно.

|

Взгляд вправо вверх

означает создание зрительных образов, фантазию связанную с тем, «как это могло бы выглядеть» или ложь («как это якобы выглядело»). |

Взгляд

влево вверх означает