Интернет-курс по дисциплине

«Психофизиология»

Содержание

Раздел I. Предмет, задачи и методы психофизиологии

Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии

Вопрос 1. Определение и предмет психофизиологии.

Вопрос 2. Проблема соотношения мозга и психики.

Вопрос 3. Системные основы психофизиологии.

Тема 2. Методы психофизиологии

Вопрос 1. Методы изучения работы головного мозга.

Вопрос 3. Показатели активности мышечной системы.

Вопрос 4. Электрическая активность кожи (ЭАК).

Вопрос 6. Выбор методик и показателей.

Раздел II. Психофизиология сенсорных процессов

Тема 3. Рецепция, обнаружение и различение сигналов

Вопрос 1. Рецепторы, их классификация.

Вопрос 2. Общие механизмы возбуждения рецепторов.

Тема 4. Психофизиологические процессы кодирования, декодирования и детектирования информации

Вопрос 1. Кодирование информации в нервной системе.

Вопрос 2. Нейронные модели восприятия.

Вопрос 3. Системное взаимодействие структур мозга в обеспечении восприятия.

Раздел III. Психофизиология функциональных состояний и эмоций

Тема 5. Психофизиология функциональных состояний

Вопрос 1. Определение функционального состояния.

Вопрос 2. Психофизиология сна.

Вопрос 3. Психофизиология стресса.

Вопрос 4. Обратная связь в регуляции функциональных состояний.

Тема 6. Психофизиология мотиваций и эмоций

Вопрос 1. Психофизиология потребностей.

Вопрос 2. Мотивация как фактор организации поведения.

Вопрос 3. Психофизиология эмоций.

Раздел IV. Психофизиология познавательных процессов

Тема 7. Психофизиология внимания

Вопрос 1. Ориентировочная реакция.

Вопрос 2. Нейрофизиологические механизмы внимания.

Вопрос 3. Методы изучения и диагностики внимания.

Тема 8. Психофизиология памяти

Вопрос 1. Классификация видов памяти.

Вопрос 2. Физиологические теории памяти.

Вопрос 3. Биохимические исследования памяти.

Тема 9. Психофизиология мышления и речи

Вопрос 1. Периферические системы обеспечения речи.

Вопрос 2. Мозговые центры речи.

Вопрос 3. Речь и межполушарная асимметрия.

Вопрос 4. Нейронные корреляты мышления.

Вопрос 5. Электроэнцефалографические корреляты мышления.

Вопрос 6. Психофизиологический подход к интеллекту.

Тема 10. Сознание как психофизиологический феномен

Вопрос 1. Психофизиологический подход к определению сознания.

Вопрос 2. Мозговые центры и сознание.

Вопрос 3. Межполушарная асимметрия и сознание.

Вопрос 4. Измененные состояния сознания.

Вопрос 5. Информационный подход к проблеме сознания.

Тема 11. Психофизиология двигательной активности

Вопрос 1. Строение двигательной системы.

Вопрос 2. Классификация движений.

Вопрос 3. Иерархия форм двигательной активности по Н.А. Бернштейну.

Вопрос 4. Функциональная организация произвольного движения.

Вопрос 5. Нейронная активность.

Вопросы для подготовки к зачету

Примерная тематика рефератов и курсовых работ

Аннотация

Назначение и цели учебной дисциплины.

Учебная дисциплина «Психофизиология» является важной частью психологической науки и входит в блок общепрофессиональных дисциплин.

Цель и задачи дисциплины.

Цель учебной дисциплины «Психофизиология» - обеспечить фундаментальную подготовку специалистов, обладающих глубокими и разносторонними знаниями о нейробиологических основах психических явлений, процессов и состояний, включая высшие психические функции и сознание; ознакомить с современными методами психофизиологического исследования и прикладными направлениями в области психофизиологии; предоставить необходимые знания для научно-исследовательской и научно-педагогической работы.

Задачи учебной дисциплины:

1. Дать будущему специалисту-психологу необходимые фундаментальные знания о мозговых механизмах психики и поведения.

2. Сформировать представление о психике, как системном явлении, представленном на субъективном, нейрофизиологическом и молекулярно-генетическом уровнях.

3. Ознакомить с принципами психофизиологического исследования, с современным состоянием знаний в области механизмов кодирования и декодирования информации, психофизиологии сенсорных процессов, памяти и научения, эмоций и функциональных состояний, программирования и исполнения двигательных актов, мозговых механизмов речевой деятельности и мышления.

Обязательный минимум содержания учебной дисциплины.

Объем и содержание учебной дисциплины «Психофизиология» в высших учебных заведениях определены Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации.

Госстандарт включает в качестве обязательного минимума знаний студентов ряд дидактических единиц: принципы переработки информации в ЦНС; психофизиология сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, внимания, сознания, речи, функциональных состояний; системная психофизиология, психофизиология индивидуальных различий, которые представлены в ЭУМК.

Структура учебной дисциплины.

Учебная дисциплина «Психофизиология» опирается на теоретические знания, полученные студентами из курса «Анатомия ЦНС», «Физиология ЦНС», «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Общая психология» и подготавливает их к изучению таких дисциплин, как «Нейропсихология» и «Клиническая психология».

Структура учебной дисциплины «Психофизиология» включает в себя четыре раздела:

1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы психофизиологии.

2. Раздел 2. Психофизиология сенсорных процессов.

3. Раздел 3. Психофизиология функциональных состояний и эмоций.

4. Раздел 4. Психофизиология познавательных процессов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Одним из главных видов учебных занятий являются лекции. На лекциях преподаватель дает студентам основы знаний по рассматриваемой теме, излагает ее структуру, дает методические рекомендации и конкретные задания по самостоятельной работе над темой.

На семинарских занятиях закрепляются знания студентов, полученные ими на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Практикуются выступления студентов с докладами и рефератами по наиболее важным и интересным вопросам. Семинар имеет также контрольную функцию. В качестве текущего контроля на семинарских занятиях проводятся опрос студентов и тестирование по пройденным темам. Тесты для контроля знаний студентов имеются как в бланковом, так и в электронном виде. По участию студента в работе семинаров преподаватель судит о его самостоятельной работе, ставит оценки за выступление.

Учебным планом по дисциплине «Психофизиология» предусмотрены практические занятия, на которых студенты осваивают методы регистрации физиологических показателей своего организма, а также знакомятся с психофизиологическими методиками оценки функционального состояния организма, индивидуальными характеристиками памяти, внимания и др. Полученные на практических занятиях эмпирические данные могут быть использованы студентами при написании курсовых работ.

Самостоятельная подготовка студентов предполагает изучение рекомендованной литературы (основной и дополнительной), выполнение заданий для самостоятельной работы, ответы на вопросы для самоконтроля, просмотр имеющихся на кафедре видеофильмов по материалам учебной дисциплины, а также подготовку докладов (рефератов). Перечень литературы и видеофильмов по каждой теме и методические советы по их изучению студенты получают от преподавателя на лекциях и консультациях.

Для оказания помощи студентам в их самостоятельной работе по дисциплине «Психофизиология» разработаны опорные конспекты, включающие основные вопросы, понятия и термины по каждой теме.

Студенты заочного отделения должны полностью освоить программу учебной дисциплины и сдать зачет. В силу специфики заочного обучения, время на аудиторные занятия со студентами сокращено по сравнению с очным отделением. Поэтому основной формой обучения для студентов-заочников является самостоятельная работа над материалом. Для студентов читаются установочные лекции, в которых преподаватель излагает структуру рассматриваемой темы, ее основные теоретические положения и дает методические рекомендации по ее самостоятельному изучению.

Требования к знаниям студентов и уровню их подготовки по завершении изучения дисциплины.

По завершении изучения учебной дисциплины «Психофизиология» студенты должны полностью освоить учебную программу и сдать зачет. Зачет проводится индивидуально, в устной форме, по билетам. Требования к знаниям студентов-заочников на зачете такие же, как и на очном отделении.

Студенты, изучившие учебный материал должны:

знать:

· основные задачи теоретической и прикладной психофизиологии;

· принципы и современные методы психофизиологического исследования;

· психофизиологию функциональных состояний, основных психических процессов и функций;

· (восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоций и движений);

уметь:

· применять полученные знания для анализа психологических данных.

Критерии оценки знаний студентов.

«Зачтено» предполагает ясное, аргументированное раскрытие основных понятий и положений вопроса по теории математических методов, правильные ответы на дополнительные вопросы: по основным положениям теории вероятности и математической статистики, содержательному анализу изученных методов обработки результатов, а также своевременное правильное выполнение практических заданий.

«Незачтено» предполагает полную неподготовленность: отрывочность знаний, неправильные ответы, неполная проработка практических заданий.

Раздел I. Предмет, задачи и методы психофизиологии

Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии

В ходе изучения темы студенты должны:

знать:

· определение психофизиологии;

· психофизиологическую проблему и варианты ее решения;

· суть и значение теории функциональных систем для психологии.

уметь:

· привести схему функциональной системы по П.К. Анохину.

Вопросы темы:

1. Определение и предмет психофизиологии.

2. Проблема соотношения мозга и психики.

3. Системные основы психофизиологии.

Вопрос 1. Определение и предмет психофизиологии.

Психофизиология (психологическая физиология) — научная дисциплина, возникшая на стыке психологии и физиологии, предметом ее изучения являются физиологические основы психической деятельности и поведения человека. Термин «психофизиология» был предложен в начале XIX века французским философом Н.Массиасом и первоначально использовался для обозначения широкого круга исследований психики, опиравшихся на точные объективные физиологические методы (определение сенсорных порогов, времени реакции и т.д.).

Психофизиология — естественно-научная ветвь психологического знания, поэтому она имеет самые тесные связи с физиологической психологией (термин введен В. Вундтом), физиологией высшей нервной деятельности (по И.П. Павлову), нейропсихологией.

Таким образом, современная психофизиология как наука о физиологических основах психической деятельности и поведения, представляет собой область знания, которая объединяет физиологическую психологию, физиологию ВНД, «нормальную» нейропсихологию и системную психофизиологию. Психофизиология включает три относительно самостоятельных части: общую, возрастную и дифференциальную.

Предмет общей психофизиологии – физиологические основы (корреляты, механизмы, закономерности) психической деятельности и поведения человека. Общая психофизиология изучет физиологические основы познавательных процессов (когнитивная психофизиология), эмоционально-потребностной сферы человека и функциональных состояний. Предмет возрастной психофизиологии – онтогенетические изменения физиологических основ психической деятельности человека. Дифференциальная психофизиология – раздел, изучающий естественнонаучные основы и предпосылки индивидуальных различий в психике и поведении человека.

Вопрос 2. Проблема соотношения мозга и психики.

Проблема соотношения психики и мозга, души и тела,

разведение их по разным уровням бытия имеет глубокие исторические традиции,

прежде всего традиции европейского мышления, существенно отличающегося от

многих восточных систем миросозерцания. В европейской традиции термины «душа» и

«тело» впервые стал рассматривать с научных позиций выдающийся философ и врач

Рене Декарт, живший в XVII в. Декарт, четко разделив тело и душу человека,

впервые поставил проблему их соотношения и дал первый вариант ее решения,

получивший название психофизического и/или психофизиологического параллелизма.

Учение Декарта, исходящее в объяснении сущего из наличия двух противоположных

начал — материального и духовного, — получило название дуализма Декарта.

Проблема соотношения психики и мозга, души и тела,

разведение их по разным уровням бытия имеет глубокие исторические традиции,

прежде всего традиции европейского мышления, существенно отличающегося от

многих восточных систем миросозерцания. В европейской традиции термины «душа» и

«тело» впервые стал рассматривать с научных позиций выдающийся философ и врач

Рене Декарт, живший в XVII в. Декарт, четко разделив тело и душу человека,

впервые поставил проблему их соотношения и дал первый вариант ее решения,

получивший название психофизического и/или психофизиологического параллелизма.

Учение Декарта, исходящее в объяснении сущего из наличия двух противоположных

начал — материального и духовного, — получило название дуализма Декарта.

Сходных взглядов придерживались многие современники и последователи Декарта, например, выдающийся философ и математик Лейбниц. Согласно его представлениям, душа и тело действуют независимо и автоматически в силу своего внутреннего устройства, но действуют удивительно согласованно и гармонично, подобно паре точных часов, всегда показывающих одно и то же время. Психофизиологическая проблема заключается в решении вопроса о соотношении между психическими и нервными процессами в конкретном организме (теле). В такой формулировке она составляет основное содержание предмета психофизиологии. Первое решение этой проблемы можно обозначить как психофизиологический параллелизм. Суть его заключается в противопоставлении независимо существующих психики и мозга (души и тела). В соответствии с этим подходом психика и мозг признаются как независимые явления, не связанные между собой причинно-следственными отношениями. В то же время наряду с параллелизмом сформировались еще два подхода к решению психофизиологической проблемы:

· Психофизиологическая идентичность, которая представляет собой вариант крайнего физиологического редукционизма, при котором психическое, утрачивая свою сущность, полностью отождествляется с физиологическим. Примером такого подхода служит известная метафора: «Мозг вырабатывает мысль, как печень — желчь».

· Психофизиологическое взаимодействие, представляющее собой вариант паллиативного, т.е. частичного, решения проблемы. Предполагая, что психическое и физиологическое имеют разные сущности, этот подход допускает определенную степень взаимодействия и взаимовлияния.

Высказанная Декартом идея о рефлекторном принципе

организации простейших поведенческих актов нашла свое плодотворное развитие в

дальнейших исследованиях, в том числе направленных на преодоление

психофизиологического параллелизма. Большую роль в этом сыграл выдающийся

физиолог И.М. Сеченов. Он обосновал возможность распространения принципа

рефлекса как детерминистического принципа организации поведения на всю работу

головного мозга. Сеченов утверждал, что психические акты носят такой же строго

закономерный и детерминированный характер, как и акты, считающиеся чисто

нервными.

Высказанная Декартом идея о рефлекторном принципе

организации простейших поведенческих актов нашла свое плодотворное развитие в

дальнейших исследованиях, в том числе направленных на преодоление

психофизиологического параллелизма. Большую роль в этом сыграл выдающийся

физиолог И.М. Сеченов. Он обосновал возможность распространения принципа

рефлекса как детерминистического принципа организации поведения на всю работу

головного мозга. Сеченов утверждал, что психические акты носят такой же строго

закономерный и детерминированный характер, как и акты, считающиеся чисто

нервными.

Он ввел представление об иерархии рефлексов, доказав, что наряду с элементарными имеется множество сложных рефлексов. Это рефлексы с усеченным и задержанным концом, при которых происходит актуализация прошлого опыта. Мысль, по Сеченову — это психический рефлекс с задержанным окончанием, развивающийся по внутренней цепи ассоциированных рефлексов, а психический рефлекс с усиленным окончанием — это аффект или эмоция. Он ввел также представление о психическом элементе — интегральной части рефлекторного процесса, благодаря которому организм может активно приспосабливаться к среде.

Рассматривая психическое чувствование как неотъемлемый элемент внутренней структуры рефлекса, Сеченов прочно связал понятие психического с рефлексом, обосновал невозможность отрыва психического от рефлекторной деятельности.

В дальнейшем, в работах И.П. Павлова и его школы исследования рефлекторных основ поведения получили глубокое теоретико-экспериментальное развитие. Проблемы этого круга детально рассмотрены в учебниках Л.Г. Воронина, А.С. Батуева, Н.Н. Даниловой и А.Л. Крыловой.

Современные варианты решения психофизиологической проблемы можно систематизировать следующим образом:

· психическое тождественно физиологическому, представляя собой не что иное, как физиологическую деятельность мозга. В настоящее время эта точка зрения формулируется как тождественность психического не любой физиологической деятельности, но только процессам высшей нервной деятельности. В этой логике психическое выступает как особая сторона, свойство физиологических процессов мозга или процессов высшей нервной деятельности;

· психическое — это особый (высший) класс или вид нервных процессов, обладающий свойствами, не присущими всем остальным процессам в нервной системе, в том числе процессам ВНД. Психическое — это такие особые (психонервные) процессы, которые связаны с отражением объективной реальности и отличаются субъективным компонентом (наличием внутренних образов и их переживанием);

· психическое, хотя и обусловлено физиологической (высшей нервной) деятельностью мозга, тем не менее НЕ ТОЖДЕСТВЕННО ей. Психическое не сводимо к физиологическому как идеальное к материальному или как социальное к биологическому.

Ни одно из приведенных решений не получило общего признания, и работа в этом направлении продолжается. Наиболее существенные изменения в логике анализа проблемы «мозг — психика» повлекло за собой внедрение в психофизиологию системного подхода.

Вопрос 3. Системные основы психофизиологии.

В 50-е гг. ХХ в. началось интенсивное развитие общей теории систем и распространение системного подхода. Системность выступала, прежде всего, как объяснительный принцип научного мышления, требующий от исследователя изучать явления в их зависимости от внутренне связанного целого, которое они образуют, приобретая благодаря этому присущие целому новые свойства.

Проникновение системного подхода в физиологию ВНД и психологию радикально изменило логику научных исследований. В первую очередь, это сказалось на изучении физиологических основ поведения.

В русле системного подхода поведение рассматривается как целостный, определенным образом организованный процесс, направленный, во-первых, на адаптацию организма к среде и на активное ее преобразование, во-вторых. Приспособительный поведенческий акт, связанный с изменениями внутренних процессов, всегда носит целенаправленный характер, обеспечивающий организму нормальную жизнедеятельность. В настоящее время в качестве методологической основы психофизиологического описания поведения используется теория функциональной системы П.К. Анохина.

Эта теория была разработана при изучении механизмов компенсации нарушенных функций организма. Как было показано П.К. Анохиным, компенсация мобилизует значительное число различных физиологических компонентов — центральных и периферических образований, функционально объединенных между собой для получения полезного приспособительного эффекта, необходимого живому организму в данный конкретный момент времени. Такое широкое функциональное объединение различно локализованных структур и процессов для получения конечного приспособительного результата было названо «функциональной системой».

Принципиальная схема центральной архитектуры функциональной системы П.К. Анохина

Функциональная система (ФС) — это организация активности элементов различной анатомической принадлежности, имеющая характер ВЗАИМОСОДЕЙСТВИЯ, которое направлено на достижение полезного приспособительного результата. ФС рассматривается как единица интегративной деятельности организма.

Результат деятельности и его оценка занимают центральное место в ФС. Достичь результата — значит изменить соотношение между организмом и средой в полезном для организма направлении.

Достижение приспособительного результата в ФС осуществляется с помощью специфических механизмов, из которых наиболее важными являются:

· афферентный синтез всей поступающей в нервную систему информации;

· принятие решения с одновременным формированием аппарата прогнозирования результата в виде афферентной модели — акцептора результатов действия;

· собственно действие;

· сличение на основе обратной связи афферентной модели акцептора результатов действия и параметров выполненного действия;

· коррекция поведения в случае рассогласования реальных и идеальных (смоделированных нервной системой) параметров действия.

Таким образом, при изучении взаимодействия организма со средой единицей анализа выступает целостная, динамически организованная функциональная система.

Афферентный синтез. Начальную стадию поведенческого акта любой степени сложности составляет афферентный синтез. Важность афферентного синтеза состоит в том, что эта стадия определяет все последующее поведение организма. Задача этой стадии собрать необходимую информацию о различных параметрах внешней среды. Благодаря афферентному синтезу из множества внешних и внутренних раздражителей организм отбирает главные и создает цель поведения. Поскольку на выбор такой информации оказывает влияние как цель поведения, так и предыдущий опыт жизнедеятельности, то афферентный синтез всегда индивидуален. На этой стадии происходит взаимодействие трех компонентов: мотивационного возбуждения, обстановочной афферентации, (т.е. информации о внешней среде) и извлекаемых из памяти следов прошлого опыта. В результате обработки и синтеза этих компонентов принимается решение о том, «что делать» и происходит переход к формированию программы действий, которая обеспечивает выбор и последующую реализацию одного действия из множества потенциально возможных. Команда, представленная комплексом эфферентных возбуждений, направляется к периферическим исполнительным органам и воплощается в соответствующее действие.

Акцептор результатов действия. Необходимой частью ФС является акцептор результатов действия — центральный аппарат оценки результатов и параметров еще не совершившегося действия. Таким образом, еще до осуществления какого-либо поведенческого акта у живого организма уже имеется представление о нем, своеобразная модель или образ ожидаемого результата. В процессе реального действия от «акцептора» идут эфферентные сигналы к нервным и моторным структурам, обеспечивающим достижение необходимой цели. Об успешности или неуспешности поведенческого акта сигнализирует поступающая в мозг эфферентная импульсация от всех рецепторов, которые регистрируют последовательные этапы выполнения конкретного действия (обратная афферентация). Оценка поведенческого акта как в целом, так и в деталях невозможна без такой точной информации о результатах каждого из действий. Этот механизм является абсолютно необходимым для успешности реализации каждого поведенческого акта. Более того, любой организм немедленно погиб, если бы подобного механизма не существовало.

Каждая ФС обладает способностью к саморегуляции, которая присуща ей как целому. При возможном дефекте ФС происходит быстрая перестройка составляющих ее компонентов, так, чтобы необходимый результат, пусть даже менее эффективно (как по времени, так и по энергетическим затратам), но все же был бы достигнут.

Значение теории ФС для психологии. Начиная с первых своих шагов, теория функциональных систем получила признание со стороны естественно-научно ориентированной психологии. В наиболее выпуклой форме значение нового этапа в развитии отечественной физиологии было сформулировано А.Р. Лурией (1978).Он считал, что внедрение теории функциональных систем позволяет по-новому подойти к решению многих проблем в организации физиологических основ поведения и психики. Благодаря теории ФС произошла замена упрощенного понимания стимула как единственного возбудителя поведения более сложными представлениями о факторах, определяющих поведение, с включением в их число моделей потребного будущего или образа ожидаемого результата. Было сформулировано представление о роли «обратной афферентации» и ее значении для дальнейшей судьбы выполняемого действия, последнее радикально меняет картину, показывая, что все дальнейшее поведение зависит от успехов выполненного действия. Введено представление о новом функциональном аппарате, осуществляющим сличение исходного образа ожидаемого результата с эффектом реального действия — «акцепторе» результатов действия. Тем самым П.К. Анохин вплотную подошел к анализу физиологических механизмов принятия решения, ставшему одним из важнейших понятий современной психологии. Теория ФС представляет образец отказа от тенденции сводить сложнейшие формы психической деятельности к изолированным элементарным физиологическим процессам и попытку создания нового учения о физиологических основах активных форм психической деятельности. Следует, однако, подчеркнуть, что, несмотря на непреходящее значение теории ФС, существует немало дискуссионных вопросов, касающихся сферы ее применения. Так, неоднократно отмечалось, что универсальная теория функциональных систем нуждается в конкретизации применительно к психологии и требует более содержательной разработки при изучении психики и поведения человека. Весьма основательные шаги в этом направлении были предприняты В.Б. Швырковым (1978, 1989), В.Д. Шадриковым (1994, 1997), В.М. Русаловым (1989). Тем не менее было бы преждевременно утверждать, что теория ФС стала главной исследовательской парадигмой в психофизиологии. Более того, существуют устойчивые психологические конструкты и явления, которые не получают необходимого обоснования в контексте теории функциональных систем. Речь, в первую очередь, идет о проблеме сознания, психофизиологические аспекты которой разрабатываются в настоящее время весьма продуктивно.

Практически одновременно с внедрением системного подхода в психофизиологию началась ее интенсивная компьютеризация. Этот процесс имел далеко идущие последствия. Кроме технических новшеств, выразившихся в возможности резко расширять объемы экспериментальных исследований и разнообразить способы статистической обработки данных, она привела к возникновению феномена «компьютерной метафоры». Смысл метафоры состоит в том, что человек рассматривается как активный преобразователь информации, и его главным аналогом считается компьютер. Значение метафоры в изучении психологических и мозговых механизмов переработки информации выходит за рамки удачной аналогии. Фактически она создала новые исходные посылки для изучения этих механизмов, заменив, по образному утверждению одного психолога, «представление об энергетическом обмене со средой на представление об информационном обмене». Этот шаг явился весьма прогрессивным, поскольку раннее в физиологических исследованиях основной упор делался на изучение энергетического обмена со средой. В соответствии с системным подходом объединения нейронов могут приобретать свойства, которых нет у отдельных нервных клеток. Поэтому объединения нейронов и их свойства представляют особый предмет анализа в нейро - и психофизиологии. Так, например, американский исследователь В. Маункасл предлагает в качестве своеобразной «единицы» нейрофизиологического обеспечения информационного процесса «элементарный модуль обработки информации» — колонку нейронов, настроенных на определенный параметр сигнала. Совокупность миниколонок, в каждой из которых представлен определенный параметр сигнала, образуют макроколонку, которая соответствует определенному участку внешнего пространства. Таким образом, для каждого участка внешнего мира осуществляется параллельный анализ свойств, представленного там сигнала.

Важной единицей функциональной активности ЦНС считается элементарная нейронная сеть. Принципы кооперативного поведения нейронов в сети предполагают, что совокупность взаимосвязанных элементов обладает большими возможностями функциональных перестроек, т.е. на уровне нейронной сети происходит не только преобразование входной информации, но и оптимизация межнейронных отношений, приводящая к реализации требуемых функций информационно-управляющей системы.

В настоящее время сетевой принцип в обеспечении процессов переработки информации получает все большее распространение. В основе этого направления лежат идеи о сетях нейроноподобных элементов, объединение которых порождает новые системные (эмерджентные) качества, не присущие отдельным элементам этой сети.

По характеру организации в нервной системе чаще всего выделяют три типа сетей: иерархические, локальные и дивергентные. Первые характеризуются свойствами конвергенции (несколько нейронов одного уровня контактируют с меньшим числом нейронов другого уровня) и дивергенции (нейрон нижележащего уровня контактирует с большим числом клеток вышележащего уровня). Благодаря этому информация может многократно фильтроваться и усиливаться. Наиболее характерен такой тип сетей для строения сенсорных и двигательных путей. Сенсорные системы организованы по принципу восходящей иерархии: информация поступает от низших центров к высшим. Двигательные, напротив, организованы по принципу нисходящей иерархии: из высших корковых центров команды поступают к исполнительным элементам (мышцам). Иерархические сети обеспечивают очень точную передачу информации, однако выключение хотя бы одного звена (в результате травмы) приводит к нарушению работы всей сети. В локальных сетях поток информации удерживается в пределах одного иерархического уровня, оказывая на нейроны-мишени возбуждающее или тормозящее действие, что позволяет модулировать поток информации. Таким образом, нейроны локальных сетей действуют как своеобразные фильтры, отбирая и сохраняя нужную информацию. Предполагается, что подобные сети имеются на всех уровнях организации мозга. Сочетание локальных сетей с дивергентным или конвергентным типом передачи может расширять или сужать поток информации.

Дивергентные сети характеризуются наличием нейронов, которые, имея один вход, на выходе образуют контакты с множеством других нейронов. Таким путем эти сети могут влиять одновременно на активность множества элементов, которые при этом могут быть связаны с разными иерархическими уровнями. Являясь интегративными по принципу строения, эти сети, по-видимому, выполняют централизованную регуляцию и управление динамикой информационного процесса.

Векторная психофизиология. По мере развития представлений о строении и функционировании сетей разного типа наблюдается интеграция этих исследований и информационного подхода. Примером служит векторная психофизиология — новое направление, основанное на представлениях о векторном кодировании информации в нейронных сетях. Суть векторного кодирования в следующем: в нейронных сетях внешнему стимулу ставится в соответствие вектор возбуждения — комбинация возбуждений элементов нейронного ансамбля. При этом ансамблем считается группа нейронов с общим входом, конвертирующих на одном или нескольких нейронах более высокого уровня. Различие между сигналами в нервной системе кодируется абсолютной величиной разности тех векторов возбуждения, которые эти стимулы генерируют. Например, выполненные в этой логике исследования цветового зрения человека показывает, что воспринимаемый цвет определяется направлением фиксированного четырехкомпонентного вектора возбуждения.

Широкое внедрение системного подхода в физиологию изменило методологию и логику научных исследований. В настоящее время большинство нейрофизиологов считает, что мозг представляет собой «сверхсистему», состоящую из множества систем и сетей взаимосвязанных нервных клеток. Причем выделяется два уровня существования систем (микроуровень и макроуровень) и соответственно два типа систем: микро- и макросистемы.

Микроуровень представляет совокупность популяций нервных клеток, осуществляющих относительно элементарные функции. Примером микросистемы может служить нейронный модуль — вертикально организованная колонка нейронов и их отростков. Одинаковые по своим функциям модули объединяются в макросистемы. Микросистемы сопоставимы с отдельными структурными образованиями мозга. Например, отдельные зоны коры больших полушарий, имеющие разное клеточное строение (цитоархитектонику) представляют разные макросистемы.

Методология системного подхода находит свое отражение в конкретных экспериментальных исследованиях. Соответственно изучаются системы двух типов: микро - и макросистему.

В первом случае предметом анализа является интеграция и консолидация систем применительно к нейрональным элементам с учетом специфичности тех функций, которые выполняют нейроны в системном обеспечении поведения и психики.

Во втором случае проводится исследование интегративной деятельности на уровне мозга как целого с учетом топографического фактора, т.е. специфики участия отдельных структур мозга в обеспечении тех или иных психических функций и процессов. Здесь главное место занимает регистрация биоэлектрической активности отдельных структур мозга и оценка взаимодействия активности разных отделов мозга с помощью специальных показателей. Независимо от того, какой уровень представляет система: микро - или макро, единым является общий принцип взаимодействия: при объединении (консолидации) элементов в систему возникают качества или свойства, не присущие отдельным элементам. В консолидированной системе изменение одного из элементов влечет за собой изменения всех остальных элементов, следовательно, и системы в целом.

Системная психофизиология. Итак, в соответствии с одним из главных принципов системного подхода, принципом ЦЕЛОСТНОСТИ — свойства целого мозга не сводимы к свойствам отдельных его частей (будь это нейроны, отделы мозга или функциональные системы). В связи с этим встает задача связать отдельные структуры, или элементы, мозга в системные организации и определить новые свойства этих организаций по сравнению с входящими в них структурными компонентами. Таким образом, применение системного подхода диктует необходимость сопоставлять психические явления не с частичными нейрофизиологическими процессами, а с их целостной структурной организацией. Новое экспериментальное направление — системная психофизиология ставит своей задачей изучение систем и межсистемных отношений, составляющих и обеспечивающих психику и поведение человека. Основная парадигма, в контексте которой ведутся исследования этого направления (причем преимущественно на животных) связана с изучением активного приспособительного поведения, а теория функциональной системы служит их теоретической основой.

Вопросы для самопроверки:

1. Почему предмет получил название «психофизиология»?

2. Охарактеризуйте варианты решения основной психофизиологической проблемы.

3. Какие задачи решает общая, возрастная и дифференциальная психофизиология?

4. Что изучает системная психофизиология?

5. В чем заключается значение компьютерной метафоры для психофизиологии?

Литература по теме.

Основная литература:

1. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: Учебное пособие. М.: МПСИ, Флинта,2002. – 399с.

2. Психофизиология: Учебник для вузов. / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2001.

Дополнительная литература:

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И., Основы физиологии человека: Учебник. – Изд-во РУДН, 2000.- 408с.

2. Александров Ю.И. Психология + физиология= психофизиология // Психологическая наука: традиции, современное состояние и перспективы. 1997. М.: Ин-т психологии РАН. Т. 2. С.180.

3. Данилова Н. Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 1999.

Практические задания.

1. Раскройте содержание системного подхода в психофизиологии.

2. Приведите в тетради схему функциональной системы и дайте функциональную характеристику основных ее блоков.

3. Раскройте сущность информационного подхода к решению основной проблемы психофизиологии.

Тема 2. Методы психофизиологии

В ходе изучения темы студенты должны:

знать:

· методы изучения работы головного мозга: ЭЭГ, ВП. КТ;

· функциональное значение электроэнцефалограммы и ее составляющих;

· методы изучения функциональных систем организма: ЧСС, АД, КГР, ЭКГ, ЭМГ;

уметь:

· провести выбор методик и показателей.

Вопросы темы:

1. Методы изучения работы головного мозга.

2. Реакция глаз.

3. Показатели активности мышечной системы.

4. Электрическая активность кожи (ЭАК).

5. Детектор лжи.

6. Выбор методик и показателей.

Вопрос 1. Методы изучения работы головного мозга.

Физиологические показатели работы нервной системы обладают такими важными объективными качествами как надежность, универсальность и точность.

Надежность электрических показателей особенно демонстративна, т.к. часто оказывается единственным средством обнаружения деятельности.

Универсальность – это единообразие потенциалов действия в нервной клетке, нервном волокне, мышечной клетке, как у человека, так и у животных.

Точность электрических показателей, т.е. их временное и динамическое соответствие физиологическим процессам, основана на быстрых физико-химических механизмах генерации потенциалов.

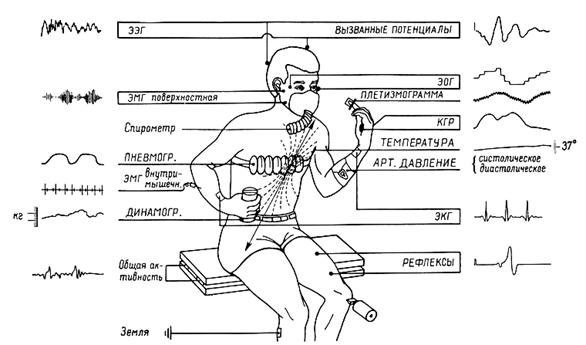

Широко используются такие методы регистрации как электроэнцефалография (ЭЭГ), электрокардиография (ЭКГ), электроокулография (ЭОГ), электромиография (ЭМГ), регистрация импульсной активности нервных клеток, а также магнитоэнцефалография (МЭГ), изотопный метод позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Важно, что большая часть показателей регистрируется, никак не вмешиваясь в изучаемые процессы и не травмируя объект. Неоспоримы технические удобства регистрации - нужны специальные электроды, универсальный усилитель биопотенциалов, смонтированный с компьютером, имеющим программное обеспечение.

Регистрация импульсной

активности нервных клеток.

Регистрация импульсной

активности нервных клеток.

Нейрон — нервная клетка, через которую передается информация в организме, представляет собой морфофункциональную единицу ЦНС человека и животных. При достижении порогового уровня возбуждения, поступающего в нейрон из разных источников, он генерирует разряд, называемый потенциалом действия. Частота разрядов нейронов колеблется в широких пределах, по некоторым данным от 300 до 800 импульсов в секунду.

Современные технические возможности позволяют регистрировать импульсную активность нейронов у животных в свободном поведении. Микроэлектрод вводится в нервную клетку через отверстие в черепе. Электрод (диаметр около 1 мм.), фиксируется микроманипулятором, который коммутирован с усилителем. Величина нейрона - несколько десятков микрон, величина импульсов – в милливольтах, запись называется нейронограммой.

Варианты осциллограмм импульсной активности нейронных популяций, регистрируемых в различных корковых и подкорковых структурах (по Н.П. Бехтеревой 1985).

Вверху - отметки времени (100 мс). Латинские буквы справа - условные обозначения структур мозга человека.

Электроэнцефалография (ЭЭГ).

Центральное место в ряду методов психофизиологического исследования занимают различные способы регистрации электрической активности центральной нервной системы, и в первую очередь головного мозга.

Электроэнцефалография — метод регистрации и анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ),

т.е. суммарной биоэлектрической активности, отводимой как со скальпа, так и из

глубоких структур мозга (у человека

возможно лишь в клинических условиях). В 1929 г. австрийский психиатр Х. Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать «мозговые

волны». Он установил, что электрические характеристики этих сигналов зависят от

состояния испытуемого. Это открытие привело к созданию электроэнцефалографического

метода изучения мозга, состоящего в регистрации, анализе и интерпретации

биотоков мозга животных и человека. Одна из самых поразительных

особенностей ЭЭГ — ее спонтанный, автономный характер. Регулярная электрическая

активность мозга может быть зафиксирована уже у плода (т.е. до рождения

организма) и прекращается только с наступлением смерти. Даже при коме и наркозе

наблюдается особая характерная картина мозговых волн.

Электроэнцефалография — метод регистрации и анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ),

т.е. суммарной биоэлектрической активности, отводимой как со скальпа, так и из

глубоких структур мозга (у человека

возможно лишь в клинических условиях). В 1929 г. австрийский психиатр Х. Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать «мозговые

волны». Он установил, что электрические характеристики этих сигналов зависят от

состояния испытуемого. Это открытие привело к созданию электроэнцефалографического

метода изучения мозга, состоящего в регистрации, анализе и интерпретации

биотоков мозга животных и человека. Одна из самых поразительных

особенностей ЭЭГ — ее спонтанный, автономный характер. Регулярная электрическая

активность мозга может быть зафиксирована уже у плода (т.е. до рождения

организма) и прекращается только с наступлением смерти. Даже при коме и наркозе

наблюдается особая характерная картина мозговых волн.

Сегодня ЭЭГ является наиболее перспективным, но пока еще наименее расшифрованным источником данных для психофизиолога.

В настоящее время существует стандартная схема наложения электродов. У испытуемого измеряются 3 размера черепа:

· продольный (назион – затылочный бугор);

· поперечный (между слуховыми отверстиями через макушку);

· окружность головы по этим же точкам.

Расстояния делятся на интервалы по 10- 20 % .Получается сетка, на ее пересечениях – электроды. Для минимизации контактного сопротивления между электродами и скальпом на месте наложения электрода кожу обезжиривают спиртом и кладут специальную электропроводную пасту. Поверхность электродов покрыта хлорированным серебром. В психофизиологии используется монополярный метод отведения, т.е. регистрируется разность потенциалов между различными точками на поверхности головы по отношению к индифферентной точке (напр., мочке уха или сосцевидному отростку).

Для расшифровки показателей ЭЭГ визуально выделяются ритмические колебания определенной частоты.

Альфа - ритм - наиболее часто встречающийся - состоит из волн правильной синусоидальной формы с частотой от 8 до 12 Гц и амплитудой 50 – 100 мкВ. Наблюдается в состоянии спокойного бодрствования, медитации и монотонной деятельности. Вначале появляется в затылочных областях и периодически распространяется на другие области. Он исчезает при атрофии зрительного нерва и отсутствует у слепых.

Бета - ритм – колебания в диапазоне от 14 до 30 Гц с амплитудой 5 – 30мкВ. Наиболее выражен в лобных долях, при различных видах деятельности резко усиливается и распространяется на другие области мозга.

Гамма-ритм – колебания потенциалов в диапазоне выше 30 Гц, амплитуда не превышает 15 мкВ, наблюдается при решении задач, требующих максимального сосредоточения и внимания.

Тета – ритм – частота 4-8 Гц, амплитуды – 20- 100 мкВ, наиболее выражен в гиппокампе, связан с поисковым поведением, усилен при эмоциональном напряжении. По П.В. Симонову, тета-ритм связан с квантованием извлекаемых из памяти энграмм.

Дельта - ритм – высоковольтные амплитуды (сотни мкВ) при частоте 1- 4 Гц. Возникает при естественном и наркотическом сне и при регистрации участков коры, граничащих с опухолью.

Большое значение имеет сравнительный анализ потенциалов, регистрируемых одновременно в разных участках мозга. В школе М.Н. Ливанова обнаружен феномен пространственной синхронизации потенциалов в диапазоне определенного ритма (чаще тета – ритма) при формировании поведенческих навыков у животных и психологических тестах у человека.

В настоящее время компьютерные программы просчитывают ЭЭГ, ВП и ССП в каждом частотном диапазоне - альфа, бета, тета и дельта для каждого отведения. Цифровые данные в виде черно-белых или цветных шкал переносятся на соответствующие места на черепе, что дает наглядное преставление о том, в каких частях мозга и в какой степени выражена та или иная частота колебаний или потенциал.

Система 10-20.

Расположение электродов на поверхности головы:

F - лобная часть;

C - центральная;

P - теменная;

T - височная;

O - затылочная.

Нечетные индексы - левая половина головы, четные индексы - правая, Z - средняя линия.

Вызванные потенциалы.

Вызванные потенциалы (ВП) — биоэлектрические колебания, возникающие в нервных структурах в ответ на внешнее раздражение и находящиеся в строго определенной временной связи с началом его действия. У человека ВП обычно включены в ЭЭГ, но на фоне спонтанной биоэлектрической активности трудно различимы (амплитуда одиночных ответов в несколько раз меньше амплитуды фоновой ЭЭГ). В связи с этим регистрация ВП осуществляется специальными техническими устройствами, которые позволяют выделять полезный сигнал из шума путем последовательного его накопления, или суммации. Выделяют несколько уровней анализа ВП.

Физиологический уровень. По этим результатам на физиологическом уровне анализа происходит выделение источников генерации компонентов ВП, т.е. решается вопрос о том, в каких структурах мозга возникают отдельные компоненты ВП. Локализация источников генерации ВП позволяет установить роль отдельных корковых и подкорковых образований в происхождении тех или иных компонентов ВП. Наиболее признанным здесь является деление ВП на экзогенные и эндогенные компоненты. Первые отражают активность специфических проводящих путей и зон, вторые — неспецифических ассоциативных проводящих систем мозга. Функциональный уровень анализа предполагает использование ВП как инструмента, позволяющего изучать физиологические механизмы поведения и познавательной деятельности человека и животных.

ВП может выступать как единица психофизиологического анализа. Если рассматривать психофизиологический анализ как метод изучения мозговых механизмов психической деятельности, то ВП отвечают большинству требований, которые могут быть предъявлены к единице такого анализа.

В наиболее выпуклой форме идеи о целостности и системности ВП как корреляте поведенческого акта нашли отражение в исследованиях В.Б. Швыркова. По этой логике ВП, занимая весь временной интервал между стимулом и реакцией, соответствуют всем процессам, приводящим к возникновению поведенческого ответа, при этом конфигурация ВП зависит от характера поведенческого акта и особенностей функциональной системы, обеспечивающей данную форму поведения. При этом отдельные компоненты ВП рассматриваются как отражение этапов афферентного синтеза, принятия решения, включения исполнительных механизмов, достижения полезного результата. В такой интерпретации ВП выступают как единица психофизиологического анализа поведения.

Магнитоэнцефалография (МЭГ).

Синхронная деятельность многих нейронов сопровождается слабыми электрическими токами, которые создают магнитные поля. Их регистрируют неконтактным способом и получают магнитоэнцефалограмму (МЭГ). Предполагается, что ЭЭГ связана с клетками поверхности мозга, а МЭГ с клетками борозд (их примерно 50%).МЭГ отражает метаболическую активность мозговых структур и дополняет информацию об активности мозга, полученную при помощи ЭЭГ.

Позитронно-эмиссионная томография мозга (ПЭТ).

В современных клинических исследованиях приобретают значение методы, позволяющие визуализировать функционирование мозга на срезах любого уровня путем построения картин, полученных на основе метаболических процессов отдельных мозговых структур. Обеспечивает пространственное изображение позитронно - эмиссионная томография мозга. В кровь вводятся изотопы- чаще всего лиганд Ф- 18(аналог глюкозы) .Голова пациента помещается в специальную ПЭТ- камеру, в которую вмонтированы кристаллические детекторы протонов( по кругу ). В мозге радиоактивные изотопы (ФДГ) излучают позитроны, которые проходят примерно на 3 мм от локализации изотопа и сталкиваются с электроном. Античастицы уничтожаются, появляется пара протонов, которые разлетаются друг от друга под углом 180* , а детектор фиксируют момент одновременного попадания. Информация поступает на компьютер, который создает плоское изображение (срез) мозга на регистрируемом уровне.

Вопрос 2. Реакция глаз.

Для психофизиолога наибольший интерес представляют три категории глазных реакций: сужение и расширение зрачка, мигание и глазные движения. Электроокулография (ЭОГ) - это метод регистрирует движение глаз. В основе лежит дипольное свойство глазного яблока: роговица имеет + заряд относительно сетчатки (корнеоретинальный потенциал). Электроды накладывают на кожу – два у височных углов глазных щелей и по середине верхнего и нижнего края глазницы одного глаза. Потенциалы при неподвижном взоре и при поворотах глаз записываются на ЭВМ.

Вопрос 3. Показатели активности мышечной системы.

Электромиография (ЭМГ) - это регистрация суммарных колебаний потенциалов, возникающих как компонент процесса возбуждения в мионевральных синапсах и мышечных волокнах при поступлении импульсации от мотонейронов спинного или продолговатого мозга. Применяется как метод исследования функционального состояния органов движения путем регистрации биопотенциалов мышц. Регистрация ЭМГ позволяет выявить намерение начать движение за несколько секунд до его реального начала. Помимо этого миограмма выступает как индикатор мышечного напряжения. В состоянии относительного покоя связь между действительной силой , развиваемой мышцей, и ЭМГ линейна.

Прибор, с помощью которого регистрируются биопотенциалы мышц, называется электромиографом, а регистрируемая с его помощью запись электромиограммой (ЭМГ).

Вопрос 4. Электрическая активность кожи (ЭАК).

ЭАК или кожно – гальваническая реакция (КГР) связана с потоотделением , 2 – 3 млн. потовых желез регулируются симпатической нервной системой, которая регулируется РФ, гипоталамусом и КБП.

Потовые железы на ладонях и подошвах, на лбу и подмышками активны не только при повышении температуры тела, но и при сильных эмоциях и стрессе.

ЭАК регистрируют с кончиков пальцев рук биполярными неполяризующимися электродами. Существуют 2 способа исследования ЭАК:

· метод Фере использует внешний источник тока и исследуется проводимость кожи;

· метод Тарханова – без внешнего источника тока. Показателем является электрический потенциал самой кожи.

Многие эмпирические исследования показали, что электрическая активность кожи представляет собой высокореактивный психофизиологический показатель, способный дифференцированно отражать различные степени эмоционального возбуждения, в том числе при различных видах психической деятельности.

Другие вегетативные показатели используются в психологических исследованиях. Это электрокардиография (ЭКГ), в том числе, математический анализ ритма сердца, электрогастрография (ЭГГ), плетизмография – метод регистрации сосудистых реакций организма, измерение артериального кровяного давления и частоты сердечных сокращений.

Вопрос 5. Детектор лжи.

Детектор лжи

— условное название прибора полиграфа, одновременно регистрирующего комплекс

физиологических показателей (КГР, ЭЭГ, АКД и др.) с целью выявить динамику

эмоционального напряжения. С человеком, проходящем обследование на полиграфе,

проводят собеседование, в ходе которого наряду с нейтральными задают вопросы,

составляющие предмет специальной заинтересованности. По характеру

физиологических реакций, сопровождающих ответы на разные вопросы, можно судить

об эмоциональной реактивности человека и в какой-то мере о степени его

искренности в данной ситуации. Поскольку в большинстве случаев специально

необученный человек не контролирует свои вегетативные реакции, детектор лжи

дает по некоторым оценкам до 71% случаев обнаружения обмана. Следует иметь

в виду, однако, что сама процедура собеседования (допроса) может быть настолько

неприятна для человека, что возникающие по ходу физиологические сдвиги будут

отражать эмоциональную реакцию человека на процедуру. Отличить спровоцированные

процедурой тестирования эмоции от эмоций, вызванных целевыми вопросам,

невозможно. В то же время человек, обладающий высокой эмоциональной

стабильностью, сможет относительно спокойно чувствовать себя в этой ситуации, и

его вегетативные реакции не дадут твердых основания для вынесения однозначного

суждения. По этой причине к результатам, полученным с помощью детектора лжи,

нужно относиться с должной мерой критичности.

Детектор лжи

— условное название прибора полиграфа, одновременно регистрирующего комплекс

физиологических показателей (КГР, ЭЭГ, АКД и др.) с целью выявить динамику

эмоционального напряжения. С человеком, проходящем обследование на полиграфе,

проводят собеседование, в ходе которого наряду с нейтральными задают вопросы,

составляющие предмет специальной заинтересованности. По характеру

физиологических реакций, сопровождающих ответы на разные вопросы, можно судить

об эмоциональной реактивности человека и в какой-то мере о степени его

искренности в данной ситуации. Поскольку в большинстве случаев специально

необученный человек не контролирует свои вегетативные реакции, детектор лжи

дает по некоторым оценкам до 71% случаев обнаружения обмана. Следует иметь

в виду, однако, что сама процедура собеседования (допроса) может быть настолько

неприятна для человека, что возникающие по ходу физиологические сдвиги будут

отражать эмоциональную реакцию человека на процедуру. Отличить спровоцированные

процедурой тестирования эмоции от эмоций, вызванных целевыми вопросам,

невозможно. В то же время человек, обладающий высокой эмоциональной

стабильностью, сможет относительно спокойно чувствовать себя в этой ситуации, и

его вегетативные реакции не дадут твердых основания для вынесения однозначного

суждения. По этой причине к результатам, полученным с помощью детектора лжи,

нужно относиться с должной мерой критичности.

Многоканальная регистрация наиболее часто изучаемых видов биоэлектрической активности человека (по В.Блоку, 1970)

Вопрос 6. Выбор методик и показателей.

Психофизиология — экспериментальная дисциплина, поэтому интерпретация данных в психофизиологических исследованиях в значительной степени определяется совершенством и разнообразием применяемых методов. Правильный выбор методики, адекватное использование ее показателей и соответствующее разрешающим возможностям методики истолкование полученных результатов, являются условиями, необходимыми для проведения успешного психофизиологического исследования.

В идеале выбор физиологических методик и показателей должен логически вытекать из принятого исследователем методологического подхода и целей, поставленных перед экспериментом. Однако на практике нередко исходят из других соображений, например, доступности приборов и легкости обработки экспериментальных данных.

Более весомыми представляются аргументы в пользу выбора методик, если извлекаемые с их помощью показатели получают логически - непротиворечивое, содержательное толкование в контексте изучаемой психологической или психофизиологической модели.

Вопросы для самопроверки:

1. Как связаны ритмические составляющие электроэнцефалограммы с состоянием человека?

2. Назовите компоненты ВП и укажите роль корковых и подкорковых образований в их происхождении.

3. Чем обусловлена кожно-гальваническая реакция?

4. Какие показатели являются индикаторами активности сердечно-сосудистой системы?

5. Как интерпретируют показатели детектора лжи?

6. Какие преимущества у методов компьютерной томографии по сравнению с рентгенограммами?

Литература по теме.

Основная литература:

1. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: Учебное пособие. М.: МПСИ, Флинта,2002. – 399с.

2. Психофизиология: Учебник для вузов. / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2001.

Дополнительная литература:

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И., Основы физиологии человека: Учебник. – Изд-во РУДН, 2000. - 408с.

2. Данилова Н. Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 1пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.

Практические задания.

1. Приведите в тетради частотные и амплитудные характеристики основных ритмов ЭЭГ.

2. Дайте характеристику компонентам ВП и объясните, почему вызванные потенциалы выступают как единица психофизиологического анализа поведения.

3. Опишите метод компьютерной томографии и его применение в психофизиологии.

Раздел II. Психофизиология сенсорных процессов

Тема 3. Рецепция, обнаружение и различение сигналов

В ходе изучения темы студенты должны:

знать:

· общую характеристику и этапы деятельности сенсорных систем;

· классификацию рецепторов;

· механизм трансдукции и кодирование параметров раздражителей рецепторным потенциалом;

уметь:

· раскрыть значение терминов «абсолютный порог», «дифференциальный порог»;

· нарисовать схему «Общий принцип структуры и функции анализаторных систем».

Вопросы темы:

1. Рецепторы, их классификация.

2. Общие механизмы возбуждения рецепторов.

3. Сенсорные пороги.

Вопрос 1. Рецепторы, их классификация.

Человек воспринимает окружающий мир при помощи специализированных сенсорных систем — анализаторов. Восприятие — это процесс и результат формирования субъективного образа предмета или явления, действующего на анализатор.

Классификация анализаторов осуществляется на основе местоположения рецепторов. Рецепторы — это специальные чувствительные нервные образования, воспринимающие раздражения из внешней или внутренней среды и перерабатывающем их в нервные сигналы. По локализации рецепторов анализаторы делятся на экстероцептивные и интероцептивные. В первом случае источники стимуляции находятся вне организма, во втором — информация поступает от внутренних систем и органов. Извне на организм действуют зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные стимулы, а также сила тяготения.

Экстероцептивные анализаторы и их характеристики:

|

Модальность |

Локализация рецепторов |

Тип рецепторов |

Воспринимаемое качество |

|

Зрение |

Сетчатка |

Палочки Колбочки |

Освещенность Контрастность Движение Размеры Цвет |

|

Слух |

Улитка |

Волосковые клетки |

Высота Сила звука Тембр Локализация звука |

|

Равновесие |

Вестибулярный орган |

Волосковые клетки |

Вращение Сила тяжести |

|

Осязание |

Кожа |

Окончания Руффини Диски Меркеля Тельца Пачини |

Тепло Давление Вибрация |

|

Вкус |

Язык |

Вкусовые сосочки на кончике языка Вкусовые сосочки у основания языка |

Сладкий и кислый вкус Горький и соленый вкус |

|

Обоняние |

Обонятельный эпителий в носу |

Обонятельные рецепторы |

Цветочный Фруктовый Мускусный Пикантный запах |

Симультанное и сукцессивное восприятие. Все виды восприятия несут информацию о времени, т.е. о том моменте, когда появился стимул и как долго он действовал. Другими словами, восприятие — это процесс, началом которого служит момент действия стимула на рецептор. Завершением восприятия является образ стимула — объекта и его опознание (идентификация). Длительность одного акта восприятия может быть очень короткой, почти мгновенной, особенно, когда объект восприятия хорошо знаком. В таком случае говорят об одномоментном (симультанном) восприятии. Если человек сталкивается с неизвестным стимулом, длительность восприятия может существенно увеличиваться. Требуется время, чтобы провести детальный сенсорный анализ, выдвинуть и проверить несколько гипотез по поводу действующего стимула, и лишь после этого принять решение о том, что же представляет собой воспринимаемый стимул. В этом случае говорят о последовательной обработке информации и сукцессивном восприятии.

Вопрос 2. Общие механизмы возбуждения рецепторов.

При действии стимула в рецепторе происходит преобразование энергии внешнего раздражения в рецепторный сигнал (трансдукция сигнала). Этот процесс включает в себя три основных этапа: взаимодействие стимула с рецепторной белковой молекулой, которая находится в мембране рецептора, усиление и передачу стимула в пределах рецепторной клетки и открывание находящихся в мембране рецептора ионных каналов, через которые начинает течь ионный ток, что, как правило, приводит к деполяризации клеточной мембраны рецепторной клетки (возникновению возбуждающего рецепторного потенциала) или к гиперполяризации клеточной мембраны (возникновению тормозного рецепторного потенциала).

Чувствительность рецепторных элементов к адекватным раздражителям, к восприятию которых они эволюционно приспособлены, предельно высока. Так, обонятельный рецептор может возбудиться при действии одиночной молекулы пахучего вещества, фоторецептор – при действии одиночного кванта света.

Вопрос 3. Сенсорные пороги.

Абсолютная чувствительность сенсорной системы.

Абсолютная чувствительность сенсорной системы основана на ее свойстве обнаруживать слабые, короткие или маленькие по размеру раздражители. Абсолютную чувствительность измеряют порогом той или иной реакции организма на сенсорное воздействие. Чувствительность системы и порог реакции – обратные понятия: чем выше порог, тем ниже чувствительность, и наоборот. Порогом реакции считают ту минимальную интенсивность, длительность, энергию или площадь воздействия, которая вызывает данную реакцию. Обычно принимают за пороговую такую силу стимула, вероятность восприятия которого равна 0,5-0,75 (правильный ответ о наличии стимула от ½ до ¾ случаев его воздействия). Более низкие значения интенсивности считаются подпороговыми, а более высокие - надпороговыми. Оказалось однако, что и в подпороговом диапазоне реакция на сверхслабые раздражители возможна, но она неосознаваема (не доходит до порога ощущения). Такие подпороговые, или субсенсорные реакции впервые были описана Г.В. Гершуни, который обнаружил их у людей, контуженных на войне. Если снизить интенсивность света настолько, что человек уже не может сказать, видел ли он вспышку или нет, то от его руки можно зарегистрировать неощутимую кожно-гальваническую реакцию на данный сигнал. На такой процедуре основано действие «детектора лжи».

Сказанное означает, что сенсорный порог-понятие конвенциональное, т.е. зависит от соглашения (конвенции) между людьми.

Дифференциальная сенсорная чувствительность.

Дифференциальная сенсорная чувствительность основана на способности сенсорной системы к различению сигналов. Важная характеристика каждой сенсорной системы – способность замечать различия в свойствах одновременно или последовательно действующих раздражит6елей. Различение начинается в рецепторах, но в нем участвуют нейроны всех отделов сенсорной системы. Оно характеризует то минимальное различие между стимулами, которые человек может заметить (дифференциальный или разностный порог).

Порог различения интенсивности раздражителя практически всегда выше ранее действовавшего раздражителя на определенную долю (закон Вебера). Так, усиление давления на кожу руки ощущается, если увеличить груз на 3 (к гирьке весом в 100 г. надо добавить 3г.). Эта зависимость выражается следующей формулой: dI/I = const, где I – сила раздражения, dI -ее едва ощутимый прирост (порог различения), const - постоянная величина (константа). Аналогичные соотношения получены для зрения, слуха и других органов чувств человека.

Закон силы ощущения от силы раздражения (закон Вебера - Фехнера) выражается следующей формулой: Е= а Log I + b, где Е – величина ощущения, I - сила раздражения, a и b - константы, различные для разных модальностей стимулов. Эта формула показывает, что ощущение усиливается пропорционально логарифму интенсивности раздражения.

Пространственное различение сигналов основано на характере распределения возбуждения в слое рецепторов и в нейронных слоях сенсорной системы. Так, если два раздражителя возбудили два соседних рецептора, то их различение невозможно: они сольются и будут восприняты как единое целое. Необходимо, чтобы между двумя возбужденными рецепторами находился хотя бы один невозбужденный.

Временное различение – в основе лежит продолжительность рефрактерной фазы и цикла возбудимости. Если подается 2 раздражения, то ответ на второе может не быть, если оно попадает в абсолютную рефрактерность – у человека по поведенческим реакциям этот период 100 и более миллисекунд. Далее следует относительная рефрактерность и ответ может быть, но меньшим по величине. В психофизиологических экспериментах на временном взаимодействии между последовательными раздражителями основана « сенсорная маскировка»- прямая (ответ тормозится на второе раздражение, т.к. оно попадает в рефрактерную фазу) и обратная маскировка ( второй стимул прерывает обработку информации о первом стимуле ). Эффективность « маскировки» тем больше, чем короче интервал между стимулом и « маской» и чем они более схожи (« маской» могут быть или шумы или звуки, вызванные хаотично расположенными элементами основного раздражителя).

Вопросы для самопроверки:

1. Что называют рецептором?

2. Как классифицируются рецепторы?

3. Перечислите основные свойства рецепторов.

4. Как формируется рецепторный потенциал?

5. Что называется абсолютной чувствительностью сенсорной системы?

6. Что называется дифференциальной сенсорной чувствительностью?

7. Что называется порогом различения интенсивности раздражителя?

Литература по теме.

Основная литература:

1. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: Учебное пособие. М.: МПСИ, Флинта,2002. – 399с.

2. Психофизиология: Учебник для вузов. / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2001.

Дополнительная литература:

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И., Основы физиологии человека: Учебник. – Изд-во РУДН, 2000.- 408с.

2. Данилова Н.Н, Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. М.: Учебная лилература,1997.

3. Соколов Е.Н. Принцип векторного кодирования в психофизиологии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1995. № 4. С. 3-13.

4. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2000.

Практические задания.

1. Приведите схему функционирования сенсорной системы.

2. Опишите механизм кодирования интенсивности раздражителя рецепторным потенциалом.

3. Приведите примеры взаимодействия сенсорных систем.

Тема 4. Психофизиологические процессы кодирования, декодирования и детектирования информации

В ходе изучения темы студенты должны:

знать:

· способы кодирования информации в нервной системе при приеме и передаче сигнала;

· функции нейронов-детекторов и их виды;

· три блока переработки информации по А.Р. Лурия;

· роль межполушарной асимметрии мозга в обеспечении восприятия;

уметь:

· объяснить значение терминов: «кодирование», «декодирование», «нейроны – детекторы».

Вопросы темы:

1. Кодирование информации в нервной системе.

2. Нейронные модели восприятия.

3. Системное взаимодействие структур мозга в обеспечении восприятия.

Вопрос 1. Кодирование информации в нервной системе.

Это преобразование информации в условную форму или код. В сенсорной системе кодирование осуществляется двоичным кодом, т.е. наличием или отсутствием электрического импульса. Амплитуда, длительность, форма импульсов одинаковы, но количество их в пачке и ее временные «рисунки» (паттерны) различаются в зависимости от стимула. Важно число возбужденных нейронов одновременно и их расположение в нейронном слое.

Особенности кодирования в сенсорных системах в отличие от телефонных и ТУ кодов, где первоначальное сообщение декодируется полностью, в сенсорной системе декодирование идет иначе. Код становится пространственным, позиционным, т.е. какой-то признак (позиция) раздражителя вызывает возбуждение небольшой группы нейронов.

Детектированием называется избирательное выделение сенсорным нейроном признака раздражителя, имеющего поведенческое значение.

Опознание образов - это конечная и наиболее сложная операция сенсорной системы. Образ относится к определенному классу объектов, с которыми ранее встречался организм – это классификация. Синтезируя сигналы от нейронов – детекторов, затем высший отдел сенсорной системы сравнивает его с объектами в памяти – происходит восприятие. Опознание может быть ошибочным (иллюзии).

Адаптация сенсорной системы - это приспособление к длительно действующему (фоновому) раздражителю. Адаптация делится на глобальную (снижение чувствительности всей сенсорной системы, субъективно - привыкание к действию постоянного раздражителя) и локальную или селективную, когда снижается чувствительность части сенсорной системы.

Важна роль эфферентной регуляции свойств сенсорной системы. Это в основном тормозные влияния, которые уменьшают поток афферентных сигналов (РФ, нисходящие влияния с высших нейронов на низшие).

Взаимодействие сенсорных систем осуществляется на всех уровнях: спинальном, ретикулярном, таламическом и корковом, особенно в РФ. Сложные комбинации сигналов ассоциативных областей КБП обладают пластичностью и легко перестраивают свойства при обучении.

Взаимодействие в коре создает условия формирования « карты мира» и координации с ней собственной «схемы тела.

Переработка сенсорной информации в нервной системе осуществляется с помощью процессов возбудительного и тормозного межнейронального взаимодействия. Оно осуществляется по вертикали (между нейронами соседних слоев) и по горизонтали (в пределах одного нейронного слоя). Совокупность рецепторов, сигналы с которых поступают на данный нейрон, называется рецептивным полем. В его пределах происходит пространственная суммация - ответ нейрона увеличивается, а порог снижается.

Совокупность нейронов более высокого слоя, которые получают сигналы и передают их одному нейрону, называются проекционным полем. Они обеспечивают высокую устойчивость к повреждающим воздействиям и способность восстановления патологически нарушенных функций. Проекционные поля частично перекрываются.

Области перекрытия называются ассоциативными полями коры. Горизонтальная переработка сенсорной информации имеет тормозной характер. Сенсорный возбужденный нейрон активирует тормозной интернейрон, а тот подавляет импульсацию как возбудившего его нейрона (последовательное или возвратное торможение), так и соседей по слою (боковое или латеральное торможение).

Вопрос 2. Нейронные модели восприятия.

В настоящее время существуют вполне определенные представления о конкретных нейронных механизмах, осуществляющих сенсорный анализ и построение сенсорной модели внешней среды. Они связаны с так называемой концепцией детекторного кодирования. Главным понятием в детекторной концепции кодирования служит представление о нейроне-детекторе. Нейрон-детектор — высокоспециализированная нервная клетка, способная избирательно реагировать на тот или иной признак сенсорного сигнала. Такие клетки выделяют в сложном раздражителе его отдельные признаки. Разделение сложного сенсорного сигнала на признаки для их раздельного анализа является необходимым этапом операции опознания образов в сенсорных системах. Нейроны-детекторы были обнаружены в 60-е гг. сначала в сетчатке лягушки, затем в зрительной коре кошки, а впоследствии и в зрительной системе человека. Информация об отдельных параметрах стимула кодируется нейроном-детектором в виде частоты потенциалов действия, при этом нейроны-детекторы обладают избирательной чувствительностью по отношению к отдельным сенсорным параметрам. Наиболее детально нейроны-детекторы исследованы в зрительной системе. Речь идет, в первую очередь, об ориентационно и дирекционально-чувствительных клетках. За открытие феномена ориентационной избирательности нейронов зрительной коры кошки, ее авторы Д. Хьюбел и Т. Визел в 1981 г. были удостоены Нобелевской премии. Явление ориентационной избирательности заключается в том, что клетка дает максимальный по частоте и числу импульсов разряд при определенном угле поворота световой или темновой полоски или решетки. В то же время при других ориентациях стимулов те же клетки отвечают плохо или не отвечают совсем. Эта особенность дает основание говорить об остроте настройки нейрона-детектора и предпочитаемом диапазоне реагирования. Дирекционально-избирательные нейроны реагируют на движение стимула, демонстрируя предпочтение в выборе направления и скорости движения.

Длинная и узкая полоска света вызывает реакцию сложной клетки независимо от того, в каком месте рецептивного поля она предъявлена, если только ее ориентация оптимальна (три верхних записи). Если ориентация полосы отличается от оптимальной, клетка реагирует слабее или не отвечает совсем (нижняя запись) (по Хьюбелу, 1991).

По своим способностям реагировать на описанные характеристики зрительных стимулов (ориентацию, скорость и направление движения) нейроны-детекторы делятся на три типа: простые, сложные и сверхсложные. Нейроны разного типа расположены в разных слоях коры и различаются по степени сложности и месту в цепи последовательной обработки сигнала. Помимо этого, описаны нейроны-детекторы, которые реагируют в основном на стимулы, похожие на те, что встречаются в жизни, например, движущуюся тень от руки, циклические движения, напоминающие взмахи крыльев и т.д. Сюда же относятся нейроны, которые реагируют лишь на приближение и удаление объектов. Выделены также нейроны — детекторы цвета. Наиболее часто встречаются нейроны, чувствительные к синему цвету (с длиной волны 480 нм), зеленому цвету (с длиной волны 500 нм) и красному (с длиной волны 620 нм).

В высших центрах мозга обнаружены также зрительные нейроны, особо чувствительные к стимулам, сходным с человеческим лицом или какими-то его частями. Ответы этих нейронов регистрируются при любом расположении, размере, цвете «лицевого раздражителя». Важно отметить, что эти нейроны находятся не только в неокортексе, но и в более глубоких структурах мозга — в базальных ганглиях, таламусе и др. Иными словами, среди внешних стимулов есть наиболее «предпочтительные», такие, которые оказываются наиболее «удобными» для обработки нейронными механизмами восприятия. Предполагается также, что существуют нейроны с возрастающей способностью к обобщению отдельных признаков объектов и полимодальные, т.е. обладающие способностью реагировать на стимулы разных сенсорных модальностей: зрительно-слуховые, зрительно-сомато-сенсорные и т.д.

Описаны нейроны-детекторы и в других сенсорных системах: слуховой и соматосенсорной. В первом случае речь идет о детектировании положения источника звука в пространстве и направления его движения. Во втором, активность нейронов детекторов связана с определением движения тактильного стимула по коже или величиной суставного угла при изменении положения конечности.

Применительно к работе зрительной системы описан и другой предполагаемый механизм восприятия: частотная фильтрация. Предполагается, что зрительная система, в первую очередь кора мозга, настраивается на восприятие пространственной информации разного частотного диапазона. Другими словами, допускается, что зрительная система человека содержит нейронные комплексы, которые наделены свойствами двумерных пространственно-частотных фильтров, осуществляющих анализ параметров стимула по принципу, который описывается разложением Фурье, причем существует, по-видимому, множество относительно «узких» фильтров, настроенных на восприятие разных пространственных частот. Преимущество системы, основанной на частотном анализе, состоит в том, что она упрощает узнавание знакомых объектов, которые имеют увеличенные или уменьшенные размеры. При этом предполагается, что в системе памяти фиксируется только гармонический состав (перечень волновых составляющих, полученный в результате разложения), он не зависит от реального размера объекта и это делает опознание стимула более экономным.

Наряду с этим, экспериментально доказано существование специализированных нейронов в мозге человека. Многочисленные данные такого рода были получены в клинических исследованиях Н.П. Бехтеревой с сотрудниками (1985, 1988). Более того, ими был сформулирован общий психофизиологический принцип, в соответствии с которым кодирование содержания психической деятельности осуществляется комбинациями частот импульсной активности в паттернах разрядов нейронов мозга и в характеристиках их взаимодействия. В частности, например, было показано, что паттерны текущей частоты разрядов нейронов некоторых структур мозга при восприятии вербальных стимулов способны отражать акустические и общие смысловые характеристики слов.

Тем не менее, в исследованиях восприятия, выполняемых с помощью регистрации активности нейронов, проблема формирования и опознания образа остается мало изученной.

Вопрос 3. Системное взаимодействие структур мозга в обеспечении восприятия.

В основе этого подхода лежит представление о системном

характере взаимодействия структур мозга в обеспечении психических функций (Л.С.

Выготский, А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, М.Н. Ливанов, О.С. Адрианов и др.). Проблема

участия разных отделов мозга, в первую очередь коры, в обеспечении восприятия

изучается экспериментально с помощью разных методов: электроэнцефалографии и

вызванных потенциалов, компьютерной томографии, прямого раздражения коры мозга,

анализа нарушений восприятия при очаговых поражениях мозга.

В основе этого подхода лежит представление о системном

характере взаимодействия структур мозга в обеспечении психических функций (Л.С.

Выготский, А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, М.Н. Ливанов, О.С. Адрианов и др.). Проблема

участия разных отделов мозга, в первую очередь коры, в обеспечении восприятия

изучается экспериментально с помощью разных методов: электроэнцефалографии и

вызванных потенциалов, компьютерной томографии, прямого раздражения коры мозга,

анализа нарушений восприятия при очаговых поражениях мозга.