Содержание

Тема 1. Основные понятия и законы экологии

Вопрос 1. Уровни организации живых систем.

Вопрос 2. Взаимоотношения организмов и среды в экологических системах.

Вопрос 3. Экологические факторы.

Вопрос 4. Основные законы экологии.

Тема 2. Глобальные проблемы окружающей среды

Вопрос 1. Нарушение устойчивости биохимических циклов.

Вопрос 2. Природные ресурсы. Классификация ресурсов.

Вопрос 3. Экологические конфликтные ситуации.

Вопрос 4. Основные глобальные экологические проблемы современности.

Тема 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

Вопрос 1. Стандарты качества компонентов природы: воздуха, воды, почвы.

Вопрос 3. Экологическая экспертиза, стандартизация и паспортизация.

Вопрос 4. Оценка экологической обстановки.

Тема 4. Правовые и экономические основы охраны окружающей среды.

Вопрос 2. Основы экономики природопользования.

Аннотация

Настоящая дисциплина входит в базовую (обязательную) часть математического и естественнонаучного цикла, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 230400 Информационные системы и технологии (квалификация (степень) «бакалавр»).

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов экологического мировоззрения, воспитание способности сознательно и ответственно оценивать и организовывать свою профессиональную деятельность с точки зрения охраны биосферы и окружающей среды.

Задачи изучения дисциплины:

· сформировать у студентов представления о сущности и содержании основных понятий и законов экологии, глобальных проблемах окружающей среды;

· сформировать знания о факторах, определяющих устойчивость биосферы; динамике характеристик антропогенного воздействия на природу; принципах рационального природопользования, методах снижения хозяйственного воздействия на биосферу и способах достижения устойчивого развития; организационных и правовых средствах охраны окружающей среды;

· выработать умения осуществления в общем виде оценки антропогенного воздействия на окружающую среду и грамотного использования нормативно-правовых актов при работе с экологической документацией;

· выработать практические навыки экономической оценки ущерба от деятельности предприятия и выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 230400 Информационные системы и технологии (квалификация (степень) «бакалавр»):

· способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-4);

· осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8);

· готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

· способность использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-14);

· способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и лёгкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК‑18).

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

иметь представление:

· о фундаментальных законах, явлениях и эффектах в области экологии;

· о требованиях экологии по защите окружающей среды;

· об основах экологического мониторинга и методах оценки экологической обстановки;

знать:

· факторы, определяющие устойчивость биосферы;

· характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу;

· принципы рационального природопользования;

· методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;

· организационные и правовые средства охраны окружающей среды;

· способы достижения устойчивого развития;

уметь:

· осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом специфики природно-климатических условий;

· грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией;

владеть:

· методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;

· методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.

Тема 1. Основные понятия и законы экологии

Вопросы темы:

1. Уровни организации живых систем.

2. Взаимоотношения организмов и среды в экологических системах.

3. Экологические факторы.

4. Основные законы экологии.

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний об уровнях организации живых систем и взаимоотношениях организмов и среды в экологических системах. Серьёзное и целенаправленное изучение первой темы познакомит студентов с основными экологическими факторами, основными законами экологии, а также с основами понятийного аппарата дисциплины.

В результате успешного изучения темы Вы:

Узнаете:

· как организованы живые системы на Земле;

· какими элементарными единицами образованы основные уровни организации жизни и какие основные процессы происходят на этих уровнях;

· как взаимодействуют между собой различные виды живых организмов;

· как живые организмы взаимодействуют с окружающим их миром;

· какие основные факторы воздействуют на живые организмы;

· как живые организмы адаптируются к воздействию различных экологических факторов;

· как функционируют экологические системы;

· каким основным законам подчиняется развитие живых организмов, взаимодействие их между собой и окружающим миром в сообществах различной сложности.

Приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· способность использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы для решения задач профессиональной деятельности.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

Адаптация — эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды в виде изменений их внешних и внутренних особенностей.

Анабиоз (лат. anabiosis — оживление) — состояние живого организма при котором обмен веществ и другие процессы жизнедеятельности замедляются настолько, что отсутствуют видимые признаки жизни.

Биогеоценоз (по В.Н. Сукачеву) — совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений: атмосферы, горной породы, гидрологических условий, растительности, животного мира, микроорганизмов и почвы.

Биотоп (греч. bios — жизнь, topos — место) — пространство с более или менее однородными условиями, которое занимает биоценоз.

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов Земли, область распространения жизни на ней.

Биоценоз (греч. bios — жизнь, koinos — общий) — организованная группа взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, живущих совместно в практически одних и тех же условиях среды.

Криптобиоз (греч. kriptos— тайный, bios — жизнь) — обезвоживание тканей организмов для обеспечения его выживания в неблагоприятных условиях среды путём глубокого замедления метаболизма.

Популяция (по С.С. Шварцу) — элементарная группировка организмов определённого вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности в постоянно изменяющихся условиях среды необозримо длительное время.

Среда — комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях.

Терморегуляция — способность живых организмов изменять в определённых пределах температуру своего тела при помощи физиологических процессов.

Экологическая валентность организмов — диапазон приспособленности (адаптированности) вида к разнообразным условиям среды.

Экологическая система (экосистема) — совокупность организмов и неорганических компонентов окружающей их среды, в которой может осуществляться круговорот веществ.

Экологический спектр вида — совокупность экологических валентностей вида по отношению к различным факторам среды.

Экологический фактор — любое условие среды, способное оказывать на живой организм хотя бы на протяжении одной из фаз его индивидуального развития прямое или косвенное влияние.

Фотопериодизм — способность живых организмов реагировать на изменение продолжительности дня.

Теоретический материал по теме

Вопрос 1. Уровни организации живых систем.

При всей сложности организации живой системы она состоит из биологических макромолекул (нуклеиновых кислот ДНК и РНК, белков, полисахаридов) и некоторых других важных органических веществ, поэтому организация живой материи начинается с молекулярного уровня. На этом уровне начинаются процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организма — обмен веществ, превращение энергии, передача наследственной информации и другие.

На следующем, клеточном, уровне сопрягаются важнейшие процессы передачи информации и превращения веществ и энергии. Клетка, являясь структурной и функциональной единицей каждого живого организма, также является е единицей его развития.

Совокупность клеток образует организм. На организменном уровне элементарной единицей выступает отдельная особь.

Популяции, объединяя общим местом обитания, организмы одного вида, формируют следующий уровень организации жизни — популяционно-видовой. Обладая общим генофондом и занимая определённую территорию, популяции являются надорганизменными системами, в которых происходят элементарные эволюционные изменения. Обладая способностью перестраивать свой генофонд в соответствии с изменениями экологических факторов среды обитания, популяции представляют собой, с точки зрения современной экологии, элементарную единицу микроэволюции. Формирование у особей популяций соответствующих условиям местообитаний адаптаций делают популяцию развивающейся единицей. Популяции, будучи длительное время включёнными в состав сложившихся в их местообитаниях трофических (пищевых) цепей, также являются основными биотическими элементами экологических систем. В популяциях действуют специфические законы, обусловленные воздействием как абиотических, так и биотических факторов (источником которых являются не только совместно обитающие виды, но собственные особи популяции). Несмотря на ограниченность имеющихся в распоряжении популяции ресурсов, действие этих законов обеспечивает реализацию генетической цели популяции — её воспроизводство в оставляемом потомстве. Важность популяционно-видового уровня в иерархии организации живой материи обусловило появление и развитие в рамках общей экологии отдельного научного направления — демэкологии, приоритетной проблемой изучения которой являются биотические взаимоотношения в популяциях.

Демэкология (от греч. demos — народ) — раздел общей экологии, изучающий структурные и функциональные характеристики, динамику численности популяции, внутрипопуляционные группировки и их взаимоотношения, выясняющий условия, при которых формируются популяции, и др.

Следующий уровень организации жизни, биогеноценотический, образован биогеоценозами — системами, включающими биоценозы и занимаемые ими биотопы. Биоценозы являются высшей формой существования живых организмов и так же, как и популяции, являются надорганизменными макросистемами. Они включают в себя характерную совокупность живых организмов, сохраняющих в пространстве и времени свои основные признаки и образующих относительно устойчивые флору и фауну. В качестве компонентов биоценоза выступают фитоценоз (растительность), зооценоз (животный мир) и микробоценоз (микроорганизмы), а компонентов биотопа — климатоп (атмосфера) и эдафотоп (почва и грунт). Биотоп и находящийся на нём биоценоз связаны между собой следующими основными принципами:

1) чем разнообразнее условия биотопа, тем больше видов в биоценозе — принцип разнообразия (А. Тинеман);

2) чем выше отклонения условий биотопа от нормы, тем беднее видами и специфичнее биоценоз, а численность особей отдельных составляющих его видов выше — принцип отклонения условий (А. Тинеман);

3) чем более плавно изменяются условия среды в биотопе и чем дольше он остается неизменным, тем богаче видами биоценоз и тем более он уравновешен и стабилен — принцип плавности изменения среды (Г.М. Франц).

В рамках общей экологии исследованием биоценозов занимается синэкология.

Синэкология (биоценология) — раздел общей экологии, изучающий закономерности возникновения сообществ и совместной жизни в них живых организмов.

Для биогеоценоза характерны специфические взаимодействия составляющих его элементов, их специфичная структура и тип обмена веществ и энергии как между собой, так и с другими компонентами природной среды. Любой биогеоценоз включает в себя три основные живые составляющие части:

1) продуценты, организмы, производящие первичную продукцию (зелёные растения);

2) консументы, организмы, нуждающиеся в готовой пище (первичные или консументы 1‑го рода — травоядные, вторичные или консументы 2-го рода — хищники, третичные или консументы 3-го рода — всеядные);

3) редуценты, организмы, разлагающие отмершее органическое вещество до неорганического, которое впоследствии используется продуцентами (грибы и микроорганизмы).

Высшим уровнем организации жизни является биосферный. На биосферном уровне происходят превращение энергии и круговорот веществ.

Вопрос 2. Взаимоотношения организмов и среды в экологических системах.

В биоценозах совместно сосуществуют различные виды, оказывая друг на друга нейтральное, благоприятное или неблагоприятное воздействие.

Основными видами взаимодействия живых организмов в биоценозах являются следующие.

Нейтрализм — виды не зависят друг от друга и не оказывают влияния друг на друга.

Конкуренция — популяции или особи в борьбе за ресурсы (пищевые, местообитание и другие) отрицательно воздействуют друг на друга. В соответствии с сформулированным Г.Ф. Гаузе законом конкурентного исключения в условиях ограниченных пищевых ресурсов два одинаковых в экологическом отношении и потребностях вида сосуществовать не могут и рано или поздно один конкурент вытесняет другого. Конкурентные отношения играют важнейшую роль не только в формировании видового состава биоценоза, регуляции численности видов и их распределения в пространстве, но и в эволюции видов в целом.

Мутуализм (симбиоз) — жизнедеятельность каждого из видов возможна только в присутствии другого. Следует отметить, что в борьбе за существование важное место занимает межвидовая взаимопомощь.

Комменсализм — один вид своей деятельностью предоставляет пищу или убежище другому (комменсалу), который не приносит первому ни пользы, ни вреда. Разновидностью комменсализма является форезия, при которой большой организм переносит на себе меньший.

Аменсализм — один вид причиняет вред другому, не получая при этом для себя ощутимой пользы, характерно для растительного мира (деревья под кронами угнетают травянистую растительность, затеняя её).

Паразитизм — один из видов живёт за счёт другого, находясь внутри (эндопаразиты) или на поверхности (эктопаразиты) его тела. Паразит использует живого носителя как источник пищи и как место обитания (постоянного или временного), при этом эктопаразиты могут, обладая достаточной подвижностью, менять носителя.

Широко распространённым видом биотических отношений в биоценозах является хищничество. Они благоприятны для хищника и неблагоприятны для жертвы, однако оба вида приобретают такой образ жизни и численные соотношения, которые обеспечивают их существование и вырабатывают различные адаптации как жертвы, так и хищников.

Особым видом видовых взаимоотношений является аллелопатия — химическое воздействие одних видов растений на другие продуктами своего метаболизма, способствующая вытеснению одного вида другим.

В процессе своей жизнедеятельности организмы взаимодействуют с внешним миром, в котором принято выделять несколько сфер:

1) внешняя среда — силы и явления природы, её вещество и пространство, любая деятельность (организма или человека) находящаяся вне рассматриваемого объекта или субъекта и необязательно непосредственно контактирующая с ним;

2) окружающая среда — внешняя среда, находящаяся с объектом или субъектом в непосредственном контакте;

3) природная среда — сочетание факторов живой и неживой природы (как естественных и изменённых человеческой деятельностью), воздействующих на организм;

4) абиотическая среда — силы и явления природы, не связанные прямо с ныне живущими организмами;

5) биотическая среда — силы и явления природы, обусловленные ныне живущими организмами;

6) среда обитания — элементы среды, с которыми организм непосредственно вступает в отношения (прямые либо непрямые).

В процессе эволюции жизнь освоила вначале водную среду, в которой зародилась и распространилась, затем овладела наземно-воздушной средой, в дальнейшем — создала и заселила почву. Сами живые организмы также стали специфической средой обитания для паразитов и симбионтов.

В каждой среде обитания действует свой специфический комплекс экологических факторов абиотического происхождения, однако существует ряд абиотических факторов, влияние которых на живые организмы практически везде почти одинаково. К таким факторам, в частности, относятся:

· солнечный свет, важнейшими экологическими характеристиками которого являются продолжительность воздействия, интенсивность и спектральный состав;

· адаптационные ритмы: суточные (приспосабливают к смене дня и ночи), годовые (приспосабливают к смене сезонов) и приливно-отливные; важнейшим экологическим периодом в годовых циклах для живых организмов является фотопериод — изменение соотношения продолжительности дня и ночи;

· температура;

· влажность, по отношению к которой организмы делятся на несколько групп со своими местами обитания: гидрофильные организмы (гидрофиты) постоянно живут в воде; гигрофильные (гигрофиты) — только в очень влажных местах с насыщенным или близким к насыщению влагой воздухом; мезофильные организмы (мезофиты) обладают умеренной потребностью в воде или во влажности воздуха, способны переносить смену влажного и сухого сезонов; ксерофильные организмы (ксерофиты) обитают в сухих местах с малой влажностью воздуха и почвы;

· атмосферный воздух;

· геомагнитное поле;

· ионизирующее излучение;

· огонь;

· питание является важнейшим экологическим фактором, определяющим жизнедеятельность организмов; выделяют два способа питания: голофитный — без захвата пищи (всасывание растворенных пищевых веществ через наружные покровы) и голозойный — с захватом пищи внутрь тела.

Живые организмы, используя разнообразные ресурсы среды, полностью зависят от неё. Согласно первому экологическому закону, сформулированному К.Ф. Рулье, результаты развития (изменений) любого объекта (организма) определяются соотношением его внутренних особенностей и особенностей той среды, в которой он находится. При изменении условий среды живые организмы адаптируются к ним в соответствии с правилом соответствия условий среды генетической предопределённости организма: до тех пор, пока среда, окружающая определённый вид организмов, соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к её колебаниям и изменениям, этот вид может существовать.

В процессе длительной эволюции живые организмы выработали разнообразные способы адаптации к колебаниям условий среды своего обитания.

Так, к изменениям температуры окружающей среды организмы приспосабливаются при помощи биохимических, морфологических и физиологических адаптаций.

В основе биохимических адаптаций к температуры лежит накопление в клетках тканей организмов криопротекторов (веществ с холодозащитными свойствами), таких как глицерин, сахароза и т.п. Это позволяет при постепенной подготовке переносить организмам в состоянии анабиоза или криптобиоза очень низкие температуры.

Морфологические адаптации к температуре обусловлены влиянием температуры на морфологию (форму и строение) живых организмов. Так, в соответствии с правилом Бергмана, из двух близких вида теплокровных животных, отличающихся размерами, более крупный обитает в более холодном климате, а более мелкий — в теплом. Это связано с тем, что с увеличением размеров организмов объем их тел, определяющий общую теплопродукцию, растёт быстрее, чем площадь их поверхностей, определяющая скорость теплоотдачи. Кроме того, согласно правилу Д. Аллена теплокровных животных выступающие части тела в холодном климате короче, чем в теплом. Уменьшение выступающих частей тела за счёт уменьшения площади поверхности тела снижает теплоотдачу в окружающую среду.

Для физиологической адаптации к температуре живые организмы используют тепло, вырабатываемое в процессе биохимических реакций. В зависимости от способности сохранять температуру своего тела постоянной различают организмы пойкилотермные (холоднокровные) и гомойотермные (теплокровные). К пойкилотермным относятся растения, микроорганизмы и беспозвоночные, гетеротермными являются только птицы и млекопитающие. У пойкилотермных организмов наблюдается температурный порог развития — температура, при достижении которой восстанавливается метаболизм и начинается нормальная жизнедеятельность. Разность между температурой среды и температурным порогом развития (эффективная температура) определяет интенсивность развития пойкилотермных организмов и для каждого вида имеет не только нижние границы своих значений, но и верхние, поскольку чрезмерно высокие температуры затормаживают развитие.

Для животных, впадающих в спячку или оцепенение при наступлении неблагоприятных периодов года характерна гетеротермия — частный случай гомотермии. Такие животные (насекомоядные, грызуны, летучие мыши, медведи и другие) в период активности поддерживают высокую температуру своего тела, а в неактивном состоянии — снижают её, обеспечивая замедление метаболизма.

В биотопах с сухим климатом и развитым растительным покровом в процессе эволюционной адаптации к воздействию огня постепенно сформировалась пирофитная флора. Пирофиты (дуб, белый ракитник и другие) обладают быстрым ростом и ранним плодоношением, высоко поднятой кроной; корневые системы способны быстро регенерировать; семена покрыты твёрдой и прочной кожурой; кора стволов обладает высокой огнестойкостью.

Жизнедеятельность живых организмов существенно влияет и на среду: изменяются газовый состав атмосферного воздуха, а также концентрации растворённых минеральных солей и органических соединений в природных водах, образуется почва. Изменение химического состава среды в свою очередь приводит и к изменению её физических свойств. Пределы воздействия на среду обитания живых организмов ограничены вторым экологическим законом жизни, сформулированным Ю.Н. Куражковским: каждый вид организмов, потребляя из окружающей среды необходимые ему вещества и выделяя в неё продукты своей жизнедеятельности, изменяет её таким образом, что среда обитания становится непригодной для его существования.

Биоценозы, представляя собой сложно организованные системы из живых организмов, являются составными частями ещё более сложных систем, дополнительно включающих в себя абиотическое окружение биоценозов, предоставляющее им необходимые для развития и жизнедеятельности вещества и энергию — экологических систем (экосистем). Следует заметить, что термин «экосистема» принято применять для определения систем, обеспечивающих круговорот вещества и энергии любого ранга, в то время как термин «биоценоз» является территориальным понятием и относится к занятому фитоценозом участку суши. Любая экосистема обеспечивает круговорот веществ благодаря постоянному и сложному взаимодействию своих главных компонентов: запасу биогенных элементов, продуцентов, консументов и редуцентов, основанному на первом (главном) принципе функционирования экосистем: получение ресурсов и избавление от отходов происходят в рамках круговорота всех элементов. Биологический круговорот исключительно за счёт вещества невозможен, он должен постоянно поддерживаться внешним источником энергии, в роли которого для экосистем любого уровня является Солнце. В этом заключается второй основной принцип функционирования экосистем: экологические системы существуют за счёт не загрязняющей среду и практически вечной солнечной энергии, количество которой относительно постоянно и избыточно.

На развитие экосистем весьма существенное влияние оказывают конкурентные отношения. Согласно закону максимизации энергии (Г. Одум, Ю. Одум): в соперничестве с другими экосистемами выживает (сохраняется) та из них, которая наилучшим образом способствует поступлению энергии и использует максимальное её количество наиболее эффективным способом. В этих целях, отмечали учёные, экосистема создаёт накопители высококачественной энергии, затрачивает определённую часть запасённой энергии на снабжение новой энергией, обеспечивает круговорот различных веществ, создаёт механизмы регулирования, поддерживающие устойчивость системы и её адаптацию к изменяющимся условиям, устанавливает обмен, необходимый для обеспечения потребности в специальных видах энергии, с другими экосистемами.

Все виды биоценоза связаны друг с другом трофическими цепями (цепями питания), состоящими из продуцентов, консументов и редуцентов. Выделяют два типа трофических цепей:

1) выедания (пастбищные), начинающиеся с растений;

2) детритные (разложения), начинающиеся с отмерших остатков растений, животных трупов и экскрементов.

Каждое звено трофической цепи занимает свой трофический уровень, характеризующийся разной интенсивностью потоков веществ и энергии. Продуценты всегда занимают первый трофический уровень, на втором располагаются растительноядные консументы, на третьем — хищники, питающиеся консументами второго уровня, четвёртый уровень занят хищниками, питающимися другими хищниками. Отсюда следует разделение консументов по занимаемым ими уровням в трофических цепях на консументов первого, второго,третьего и четвёртого порядка. Трофические цепи, как правило, состоят из 4–6 звеньев, что обусловлено потерями энергии при её передаче между уровнями трофической цепи. В связи с тем, что одни и те же виды могут быть одновременно включены в различные звенья трофической цепи, в реальных биоценозах, как правило, формируются сложные комплексы трофических цепей, образующих единые трофические сети. В сообществах трофические цепи являются основным каналом переноса энергии, их сложность обеспечивает устойчивость сообщества в целом в случаях выпадения из него какого-либо отдельного вида. Передача энергии по трофической цепи подчинятся «правилу десяти процентов» (Р. Линдеман) — на каждом этапе передачи вещества и энергии по трофической цепи теряется примерно 90 % энергии и только около 10 % переходит к очередному потребителю. Ограничение, вне зависимости от сложности видового состава сообществ, количества трофических уровней (звеньев) в трофической цепи обусловлено действием третьего основного принципа функционирования экосистем: чем больше биомасса популяции, чем ниже должен быть занимаемый ею трофический уровень (на конце длинных пищевых цепей не может быть большой биомассы).

Вопрос 3. Экологические факторы.

Все экологические факторы принято подразделять на:

1) абиотические — все свойства неживой природы, прямо или косвенно влияющие на живые организмы, в свою очередь они делятся на следующие группы:

· климатические — свет, температура, влага, движение воздуха, давление;

· эдафические или эдафогенные (от греч. edaphos — почва) — механический состав, влагоёмкость, воздухопроницаемость, плотность почв;

· орографические — рельеф, высота над уровнем моря, экспозиция склона;

· химические — газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность и состав почвенных растений;

2) биотические — формы воздействия (как прямые, так и опосредованные) живых организмов друг на друга, к биотическим факторам относятся:

· фитогенные — обусловленные деятельностью растений;

· зоогенные — вызванные деятельностью животных;

· микробогенные — обусловленные деятельностью простейших бактерий, вирусов;

3) антропические — факторы, возникающие в процессе прямого непосредственного воздействия человека;

4) антропогенные — факторы вызванные настоящей и прошлой деятельностью человека (выделены отдельно в силу их значительного воздействия на современную биосферу).

Кроме того, экологические факторы могут быть классифицированы и по другим подходам. Так, например:

· по очерёдности воздействия выделяют первичные и вторичные экологические факторы;

· по времени воздействия — эволюционные и исторические;

· по происхождению — космические, абиотические, биогенные, биотические, биологические, природно-антропогенные, антропические;

· по среде возникновения — атмосферные, водные, геоморфологические, эдафические (эдафогенные), физиологические, генетические, популяционные, биоценотические, экосистемные, биосферные);

· по степени воздействия — летальные (вызывающие гибель организма), экстремальные, лимитирующие, беспокоящие, мутагенные, тератогенные (вызывающие уродства в процессе индивидуального развития организма);

· по периодичности — первичные периодические, вторичные периодические, непериодические.

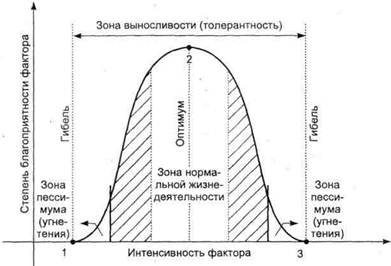

Воздействие на живые организмы экологических факторов, несмотря на их многообразие, носит вполне определённый общий характер, представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Общий характер действия экологического фактора на организм

Поскольку жизнедеятельность организма существенно угнетается как при малом, так и чрезмерно большом воздействии экологического фактора, наиболее эффективное воздействие на организм экологический фактор оказывает при вполне определённом, оптимальном для данных фактора и организма, значении интенсивности рассматриваемого экологического фактора. Между крайними пороговыми значениями интенсивности экологического фактора (точками минимума 1 и максимума 2), при которых ещё возможна жизнь рассматриваемого организма, располагается зона толерантности (выносливости) организма к воздействию данного экологического фактора. Значение интенсивности экологического фактора, обеспечивающее наилучшую жизнедеятельность организма соответствует точке оптимума 3, при этом, как правило, рассматривается не отдельная точка, а диапазон значений интенсивности экологического фактора, определяющий зону оптимума (зону комфорта). Точки минимума, оптимума и максимума образуют кардинальные точки, характеризующие возможные реакции данного организма на воздействие рассматриваемого экологического фактора. В зонах пессимума воздействие экологического фактора с значениями интенсивности, близкими к летальным, приводит к угнетению организма, а за пределами зоны толерантности интенсивность воздействия экологического фактора принимает летальные значения и организм погибает. В целом, значения интенсивности воздействия экологического фактора, выходящие за пределы зоны комфорта, соответствуют экстремальным условиям среды.

Вопрос 4. Основные законы экологии.

Исследования учёных в области общей экологии позволили установить целый ряд основных законов, которым подчиняются процессы эволюции живых организмов, взаимодействие их между собой в различных сообществах, функционирование самих сообществ в условиях воздействия на них различных экологических факторов.

Так, В.И. Вернадский сформулировал закон физико-химического единства живого вещества: все живое вещество Земли физико-химически едино.

Согласно закону киральной чистоты, установленному Л. Пастером, живое вещество состоит из кирально чистых структур. (Киральность или хиральность заключается в отсутствии симметрии относительно правой или левой стороны, кирально чистые объекты несовместимы со своим отображением в зеркале).

Закон минимума Ю. Либиха показывает, что выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей, т.е. в условиях воздействия нескольких экологических факторов определяющее значение принадлежит наименьшему, с точки зрения обеспечения потребностей организма, имеющемуся в наличии фактору (ресурсу).

Одинаково негативная реакция организма, как на минимальное, так и на чрезмерное воздействие экологического фактора, объясняется законом толерантности В. Шелфорд: лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору. По относительной степени толерантности к конкретным экологическим факторам различают, например, организмы:

· по общей приспособленности — эврибионтные и стенобионтные;

· по приспособленности к температурным колебаниям — эвритермные и стенотермные;

· по приспособленности к колебаниям влажности — эвригидридные и стеногидридные;

· по приспособленности к засолению среды — эвригалинные и стеногалинные;

· по приспособленности к различным местам обитания — эвриойкные и стеноойкные.

В приведенных выше терминах приставка «стено» указывает на узкий диапазон толерантности, а приставка «эври» — на широкий.

Приведём ещё ряд положений и основных законов общей экологии.

Правило внутренней непротиворечивости: в естественных экосистемах деятельность входящих в них видов направлена на поддержание этих экосистем как среды собственного обитания.

Принцип системной дополнительности: компоненты природной экологической системы в своём развитии обеспечивают предпосылку для успешного развития и саморегуляции других составных частей этой экологической системы.

Закон экологической корреляции: в экосистеме все входящие в неё виды живых организмов и абиотические компоненты функционально соответствуют друг другу.

Третий экологический закон жизни (Ю.Н. Куражковский): каждый вид организмов, поглощая из окружающей среды необходимые ему вещества и выделяя в неё отходы своей жизнедеятельности, изменяет её таким образом, что среда становится непригодной для его существования.

Четвёртый экологический закон жизни: постоянное существование организмов в любом ограниченном пространстве возможно только в экологической системе, внутри которой отходы жизнедеятельности одних видов организмов утилизируются другими видами.

Пятый экологический закон жизни: устойчивость экологической системы определяется соответствием её видового состава условиям жизни и степенью развитости самой системы.

В.И. Вернадский, исследуя геохимическую деятельность живых организмов в биосфере открыл ряд фундаментальных законов, получивших впоследствии название биогеохимических принципов:

1) биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению;

2) эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идёт в направлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов биосферы;

3) в течение всей истории планеты её заселение было максимально возможным для живого вещества, которое тогда существовало.

Последний из приведённых выше принципов в существенной степени связан с законом константности, также сформулированном В.И. Вернадским: количество живого вещества биосферы (для данного геологического периода) есть константа.

Принцип Ле Шателье-Брауна: при внешнем воздействии, выводящем экологическую систему из состояния устойчивого равновесия, равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется.

Здесь важно отметить, что стабильность экологической системы и биосферы в целом имеет вполне определённых пределы, описываемые правилом одного процента: изменение энергетики природной экологической системы в среднем на 1 % выводит её из состояния гомеостаза.

Вопросы для самопроверки:

1. Почему у водных организмов, обладающих большим запасам жира, быстрее накапливаются ядовитые вещества?

2. Почему лесное сообщество продуктивнее сообщества пресноводного водоёма?

3. В какой части своего ареала вид более требователен к условиям окружающей среды и почему?

4. В каком случае стратегия жизни паразита направлена на гибель хозяина?

5. Почему в первые годы акклиматизации численность акклиматизирующегося вида резко увеличивается, а последующие годы — резко падает?

Литература по теме:

Основная литература:

1. Экология: учебное пособие / Под ред. проф. В. В. Денисова. – 5‑е изд., исправленное и дополненное. – Ростов н/Д.: ИКЦ «МаРТ», 2011. ‑ 768 с.

Дополнительная литература:

1. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология: изд. 6-е доп. и переработ. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 576 с.

2. Николайкин Н. И. Экология: учебник для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2003. – 624 с.

3. Экология: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. К. Коберниченко и др.; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. – М.: Логос, 2005. – 504 с.

Тема 2. Глобальные проблемы окружающей среды

Вопросы темы:

1. Нарушение устойчивости биохимических циклов.

2. Природные ресурсы. Классификация ресурсов.

3. Экологические конфликтные ситуации.

4. Основные глобальные экологические проблемы современности.

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний об основных причинах нарушения устойчивости биохимических циклов и экологических конфликтных ситуациях. Серьёзное и целенаправленное изучение второй темы познакомит студентов с основными природными ресурсами, их классификацией, основными глобальными экологическими проблемами современности, а также продолжит знакомство с основами понятийного аппарата дисциплины.

В результате успешного изучения темы Вы:

Узнаете:

· какими особенностями обладает воздействие деятельности человека на биосферу;

· какие последствия возникают в результате влияния человеческой деятельности на функции живого вещества;

· как классифицируются природные ресурсы;

· какие экологические кризисы пережила человеческая цивилизация в своём развитии;

· как развивается экологическая конфликтная ситуация;

· какими объективными признаками характеризуются этапы развития экологической конфликтной ситуации;

· какие глобальные экологические конфликты присущи современному этапу развития человеческой цивилизации;

· какие последствия для биосферы вызывают современные войны и вооружённые конфликты.

Приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы экологических в различных видах профессиональной и социальной деятельности;

· осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

Биогеохимический цикл (большой биосферный круг)— круговорот химических веществ из неорганической среды через растительные и животные организмы обратно в неорганическую среду с использованием энергии Солнца и химических реакций.

Биосферная война — составная часть военного конфликта, заключающаяся в преднамеренном активном воздействии на окружающую среду, неживые и живые компоненты путём высвобождения скрытой энергии геофизических процессов или подавления (искажения) жизнедеятельности биологических объектов.

«Озоновая дыра» — пространство, в пределах которого наблюдается заметное уменьшение концентрации озона.

Парниковый эффект — возможное повышение глобальной температуры планеты в результате изменения теплового баланса, обусловленное накоплением парниковых газов в атмосфере.

Природные ресурсы — важнейшие компоненты окружающей человечество естественной среды, используемые для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества.

Ресурсообеспеченность (по В.И. Коробкину и Л.В. Передельскому) — соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования, выражается либо количеством лет, на которое должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчёта на душу населения.

Техносфера — часть биосферы, преобразованная человеком с помощью прямого и косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия её своим социально-экономическим потребностями.

Чрезвычайные экологические ситуации — устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экосистем, генофондов растений и животных.

Экологическое бедствие — глубокие, необратимые изменения окружающей среды, повлекшие существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экосистем, деградацию флоры и фауны.

Экологический императив (по Н.Н. Моисееву) — совокупность таких нарушений равновесия природы, которые могут повлечь за собой дальнейшие неконтролируемые человеком изменения характеристик биосферы, сделать существование человека на Земле невозможным.

Экологические катастрофы — последствия природных аномалий или аварий технических устройств, приведших к широкомасштабным острым неблагоприятным изменениям в окружающей среде, массовой гибели людей и живых организмов.

Экологический кризис (по И.И. Дедю) — ситуация, возникающая в экологических системах вследствие нарушения равновесия под воздействием стихийных природных явлений или антропогенных факторов.

Теоретический материал по теме

Вопрос 1. Нарушение устойчивости биохимических циклов.

Существование биосферы поддерживается непрерывными химическими превращениями живого вещества в ходе его круговоротов — большого (геологического) и малого (биогенного и биохимического). Следует заметить, что более правильным термином является не круговорот веществ, а круговорот элементов (углерода, кислорода, азота, калия, фосфора, серы и многих других), поскольку именно они совершают настоящий круговорот, на различных его этапах входя в состав разнообразных соединений или выступая в свободном состоянии. В биосфере выделяют два вида биохимических круговоротов:

1) газовый, в котором вещества, участвующие в круговороте первоначально сосредоточены в атмосфере или гидросфере (круговороты азота, кислорода, диоксида углерода, водяных паров);

2) осадочный, участвующие в круговороте вещества первоначально поступают из земной коры (круговороты фосфора, кальция).

Воздействие на биосферу антропических и антропогенных факторов, связанных с человеческой деятельностью, нарушает нормальное протекание биохимических циклов в биосфере и приводит к разнообразным негативным последствиям.

За счёт искусственного изменения силы действия экологических факторов и их количества происходит изменение границ оптимальных и лимитирующих факторов.

Хозяйственная деятельность человека и связанное с ней загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и почвенного покрова приводят к гибели живых организмов и сокращению продолжительности их жизни (особенно у долгоживущих видов за счёт накопления загрязнителей) приводит к сокращению численности популяций, изменению её структуры, распаду ареала обитания.

Воздействие на экологические системы приводит к нарушению характера протекания естественных процессов, принципов и закономерностей функционирования экологических систем. Захват человеком дополнительной энергии и вложение её в экологические системы изменяет структуру трофических цепей и экологических пирамид, что в свою очередь приводит к изменению круговоротов веществ, накоплению отходов и загрязнению среды. Искусственное выравнивание условий в местах обитания изменяет границы экологических ниш организмов, усиливает конкуренцию и запускает действие правила конкурентного исключения. В результате этих процессов видовой состав сообществ обедняется, создаются условия для включения в экологические системы несвойственных им видов, для обеспечения своих потребностей человек нередко разрушает или нарушает естественные конечные стадии развития экологических систем, заменяет их промежуточными стадиями и поддерживает их длительное время, интенсифицирует переход экологических систем в конечные стадии развития. Воздействие на динамику экологических систем приводит к снижению их устойчивости. Хозяйственная деятельность человека приводит к обеднению генофонда естественных экологических систем и сокращению занимаемых ими территорий.

Широкомасштабная человеческая деятельность оказывает негативное влияние на функции живого вещества в биосфере. Нарушение условий обеспечения нормальной продуктивности естественных сообществ снижает объёмы живого вещества на планете, нарушая действие закона константности живого вещества. Перемещение в пространстве больших масс биологической продукции нарушает естественную транспортную функцию живого вещества, а использование практически всех видов ресурсов — рассеивающую. Извлекая ресурсы из недр Земли и воздействуя на литосферу, человек ускоряет деструкционную функцию живого вещества, в свою очередь, концентрационная функция интенсифицируется за счёт накопления на поверхности литосферы добытых ресурсов и продуктов их переработки.

Поскольку любой более высокоорганизованный вид живых организмов, использующий и преобразующий среду своего обитания, является потенциальной угрозой для видов, стоящих ниже по уровню организации, учёные особенно подчёркивают тот факт, что в современной земной биосфере повторное возникновение высокоорганизованной жизни оказывается невозможным, поскольку она будет уничтожена уже существующими низшими организмами.

Вопрос 2. Природные ресурсы. Классификация ресурсов.

Человек использует природные ресурсы для обеспечения своих различных потребностей. Кислород атмосферного воздуха, питьевая вода, рыба и т.п. являются предметами непосредственного биологического потребления. Земля, водные пути и т.п. выступают средствами труда, обеспечивающими общественное производство. Минералы, древесина и т.п. представляют собой предметы труда, из которых изготавливаются все предметы. Энергия ветра и воды, горючие полезные ископаемые являются источниками энергии. Кроме того, для отдыха и восстановления здоровья человек использует разнообразные рекреационные ресурсы.

Природные ресурсы могут быть классифицированы по различным признакам.

Неисчерпаемые (неистощимые) — ресурсы, которые не иссякают в течение значительного периода времени (солнечная энергия, энергия морских приливов и отливов, энергия земных недр, энергия ветра, текущая вода, атмосферный воздух). В результате антропогенного некоторая часть этого вида ресурсов может изменить своё качества и стать непригодной для использования.

Исчерпаемые — ресурсы, неуклонно заканчивающиеся по мере изъятия их из природной среды. Исчерпаемые ресурсы, делятся на невозобновляемые — совершенно не восстанавливающиеся или восстанавливающиеся во много раз медленнее, нежели используются человеком (ископаемое топливо, металлическое и неметаллическое минеральное сырьё), и возобновляемые — восстанавливающиеся (через различные природные циклы) за время, соизмеримое со временем их потребления (чистый воздух, пресная вода, плодородная почва, растения и животные).

По использованию природные ресурсы делятся на производственные (сельскохозяйственные и промышленные), рекреационные, эстетические, научные и т.п., а по заменимости — на заменимые (например, солнечная энергия) и незаменимые (например, кислород воздуха, пресная воду).

Один и тот же ресурс может использоваться в различных целях, при этом нередко действует правило интегрального ресурса: использование ресурса в одних целях затрудняет или полностью исключает его использование в других. Каждый ресурс должен приносить максимальную пользу людям при минимальном ущербе, причиняемом окружающей среде, при этом, оценка ресурсообеспеченности должна учитывать, помимо непосредственного размера запасов ресурса, интенсивность потребления.

Вопрос 3. Экологические конфликтные ситуации.

Активное широкомасштабное антропогенное воздействие на биосферу (загрязнение атмосферы, гидросферы, педосферы, разрушение естественных экологических систем, лесные пожары, зарегулирование рек, вырубка лесов и т.п. процессы) неоднократно в истории человеческой цивилизации приводило к экологическим кризисам.

Н.Ф. Реймерс в эволюции биосферы и человеческой цивилизации выделил следующие экологические кризисы, их причины и способы выхода.

1. Предантропогенный (кризис аридизации), произошёл 3 млн. лет назад из-за аридизации климата (наступление засушливого периода), в результате кризиса возникли прямоходящие антропоиды.

2. Обеднения ресурсов собирательства и промысла, состоялся 30–50 тыс. лет назад из-за недостатка доступных первобытному человеку ресурсов, появились простейшие биотехнологии обновления естественных экологических систем (например, выжигание растительности).

3. Перепромысла крупных животных (кризис консументов), произошёл 10–50 тыс. лет назад вследствие уничтожения доступных человеку-охотнику крупных животных, состоялся переход к примитивному земледелию, скотоводству (неолитическая революция).

4. Примитивного поливного земледелия, произошёл 1,5–2 тыс. лет назад из-за истощения и засоления почв вследствие примитивного полива, произошёл переход к неполивному (богарному) земледелию.

5. Недостатка растительных ресурсов и продовольствия (первый кризис продуцентов), состоялся 150–250 лет назад вследствие истощительного земледелия с применением отсталых технологий, появились новые сельскохозяйственные технологии (промышленная революция).

6. Глобального загрязнения среды и угрозы истощения ресурсов (второй кризис редуцентов), начался 60–80 лет назад и продолжается в настоящее время из-за многоотходных технологий и истощительного природопользования, для выхода из кризиса необходим поиск экологически приемлемых решений (например, разработка энергосберегающих технологий и малоотходных технологий и т.п.).

7. Глобальный термодинамический (кризис теплового загрязнения), в настоящее время отмечены первые признаки и прогнозируется дальнейшее углубление, причинами кризиса являются выделение в среду большого количества тепла (особенно из внутренних источников) и парниковый эффект, для выхода из кризиса необходим поиск новых решений (например, ограничение использования энергии, предотвращение парникового эффекта и т.п.).

8. Глобального исчерпания надёжности экологических систем, также в настоящее время отмечаются первые признаки и прогнозируется дальнейшее расширение, причинами кризиса является общепланетарное нарушение экологического равновесия, для выхода из кризиса предлагается приоритет экологического императива при поиске решений.

Выход из всех антропогенных кризисов, как правило, сопровождался сокращением численности человеческих популяций, миграцией людей, различными социальными потрясениями (вплоть до смены общественного строя, так, например, в результате первого антропогенного кризиса произошло расселение охотников (т.н. «великое переселение народов», а переход к земледелию и скотоводству вызвал разложение первобытно-общинного строя и возникновение рабовладельческого, который впоследствии на фоне опустынивания и истощения земельных ресурсов был сменён феодальным строем).

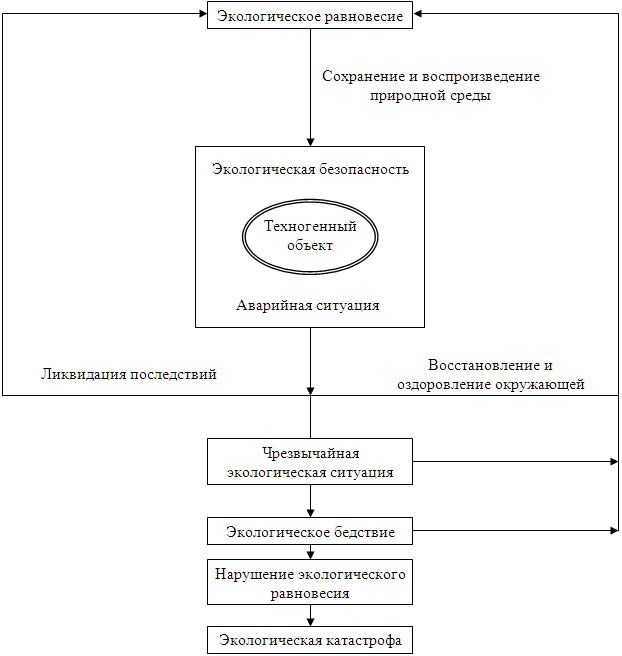

В своём развитии экологический конфликт проходит ряд последовательных стадий, представленные на рисунке 2. В зависимости от тяжести последствий экологических конфликтов принято различать:

1) чрезвычайные экологические ситуации;

2) экологические бедствия;

3) экологические катастрофы.

Объективным признаком чрезвычайной экологической ситуации выступает стабильное изменение, как правило, являющееся следствием антропогенных воздействий, качественных параметров окружающей среды по отношению к нормальным значениям. В зоне чрезвычайной экологической ситуации должна быть прекращена деятельность, которая отрицательно влияет на окружающую природную среду, приостановлена работа объектов, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека, его генофонд и окружающую природную среду, а также проведены оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов.

Глубина экологических последствий в случае экологического бедствия определяется изменениями интегральных показателей (например, экологического разнообразия, уровня заболеваемости, продолжительности жизни и т.п.). В зонах экологического бедствия прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме объектов, связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещается строительство новых, реконструкция существующих объектов, ограничиваются все виды природопользования, проводятся оперативные мероприятия по восстановлению, воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды.

Экологические катастрофы связаны с наступлением необратимых изменений в окружающей среде, несовместимых с существованием сложившихся ранее форм жизни.

Зоны чрезвычайной экологической ситуации объявляются постановлением Правительства РФ либо указами Президента РФ по представлению специально уполномоченных на то государственных органов РФ в области охраны окружающей природной среды на основании заключения государственной экологической экспертизы. В том же порядке объявляются зоны экологического бедствия. Для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия разработаны и утверждены «Критерии оценки экологической обстановки территорий». Выявление таких зон проводится с целью определения источников и факторов ухудшения экологической обстановки и разработки обоснованной экологической программы неотложных мер по стабилизации и снижению степени экологического неблагополучия на обследуемой территории. Согласно критериям, экологическая обстановка может быть определена как относительно удовлетворительная, напряжённая, критическая, кризисная (зона чрезвычайной экологической ситуации), катастрофическая (зона экологического бедствия).

Рис. 2. Развитие экологического конфликта

Вопрос 4. Основные глобальные экологические проблемы современности.

В настоящее время антропогенное воздействие на биосферу стало причиной возникновения существенных экологических проблем в планетарном масштабе. К основным глобальным экологическим проблемам специалисты относят, прежде всего, проблему народонаселения, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, снижение концентрации озона в атмосфере, увеличение выброса парниковых газов, экологические последствия современных войн и вооружённых конфликтов.

Характер производства и потребления в современном мире носит ярко выраженные черты социальной несправедливости: взрывной рост численности населения в развивающихся странах углубляет дисбаланс между ними и промышленно развитыми странами с их постоянным экономическим ростом, основанном на увеличении потребления природных ресурсов, которые выкачиваются из стран т.н. «третьего мира». Подобная модель развития общества не способна обеспечить устойчивое развитие богатых стран и не может быть повторена бедными. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (1972 г.) выделила три главные задачи мирового сообщества, решение которых может обеспечить переход к устойчивому развитию:

1) ограничение роста производства и потребления в промышленно развитых странах, являющимися главными потребителями природных ресурсов и источниками загрязнения окружающей природной среды;

2) ограничение роста численности населения в развивающихся странах (особенно Африки и Азии);

3) сокращение разрыва между богатыми и бедными регионами и странами.

Именно с позиций решения данных задач, а не с позиций конфликтного противостояния должно осуществляться экономическое развитие и защита биосферы, как на современном этапе развития человеческой цивилизации, так и в будущем. Необходимо создавать и развивать новые формы экологического развития и соответствующие им новые механизмы экологической политики, способные обеспечить развитие общества с учётом экологических интересов.

За время своего существования человечество, как отмечают учёные, утратило половину пригодных для ведения сельского хозяйства земель суши. Ежегодно в мире за счёт деградации почв и отчуждения земель на иные нужды теряется площадь пахотных земель, способная прокормить около 21 миллиона человек. Сокращение сельскохозяйственных угодий приводит к снижению валовых сборов основных сельскохозяйственных культур. Основными источниками антропогенного загрязнения почв являются теплоэнергетика, чёрная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов, химическая промышленность, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Накопление загрязнителей в почве происходит при непосредственном внесении их в почву и на неё, поступлении из атмосферы, а также с поверхностными стоками и атмосферными осадками. Основным источником загрязнения почвы свинцом являются отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания, использующие этилированный бензин (с присадками тетраэтилсвинца для увеличения степени сжатия топливовоздушной смеси в цилиндрах).

Поступающие в природные водоёмы загрязнители меняют свойства и состав воды, образуют донные отложения и поверхностные загрязнения, снижают содержание растворённого в воде кислорода, способствуют бактериальному заражению воды. Всё это делает природные водоёмы непригодными для использования, особенно страдают от загрязнения водные организмы. Поступление загрязнителей в природные водоёмы происходит тремя основными путями:

1) миграцией из атмосферы;

2) с бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными сточными водами;

3) с поверхностным стоком.

Бытовые сточные воды в виде канализационных стоков отводятся от банно-прачечных предприятий, пищеблоков, больниц и т.п. объектов. Сельскохозяйственные стоки образуют стоки животноводческих предприятий, а поверхностный сток — вымывание из пахотного слоя в водоёмы агрохимикатов и удобрений. Загрязняющие вещества в сточных водах находятся в виде растворённых, коллоидных и нерастворённых минеральных, органических (растительных, животных, химических), бактериальных и биологических примесей. Наибольшее количество загрязнённых сточных вод сбрасывается в поверхностные водоёмы объектами жилищно-коммунального хозяйства, на втором месте находятся промышленные объекты, а на третьем — сельскохозяйственные.

Загрязнение атмосферного воздуха происходит как природными (природные пожары, извержения вулканов, пыльные бури), так и антропогенными источниками. Основными источниками антропогенного загрязнения атмосферного воздуха являются теплоэнергетика, транспорт, химическая и металлургическая промышленность и промышленность строительных материалов. Среди основных загрязнителей, выбрасываемых ими, наибольшей агрессивностью характеризуются оксиды серы, а среди продуктов сгорания топлива наиболее канцерогенным веществом является бен(а)пирен.

В последние годы специалисты отмечают устойчивую тенденцию к снижению концентрации озона в верхних слоя атмосферы — т.н. «озоновом слое», играющем важнейшую роль в защите биосферы от жёсткого ультрафиолетового излучения Солнца. Наиболее крупная «озоновая дыра» зафиксирована над Антарктидой, меньшая — над Арктикой, кроме того фиксировались локальные области с пониженной концентрацией озона и в других регионах планеты. Истощение озонового слоя вызывает у людей и животных рост числа заболеваний раком кожи и катарактой, усиливает «парниковый эффект», деградацию почв, общее загрязнение окружающей среды, снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Причины нарушения озонового слоя в настоящее время до конца однозначно ещё не выяснены, принято считать, что основными антропогенными озоноразрушающими факторами являются разнообразные фреоны, применяющиеся в промышленности и в быту, оксиды азота, образующиеся в качестве продуктов сгорания топлива в авиационных двигателях, запуски ракет различного назначения, полёты в стратосфере воздушных судов (особенно сверзвуковых). Большое количество оксидов азота и некоторых озоноразрушающих углеводородов поступало в атмосферу при воздушных ядерных взрывах, крупных пожарах и других подобных явлениях. Сокращение в результате антропогенной деятельности площади лесов, поставляющих в атмосферу кислород, также негативно влияет на поддержание концентрации озона. Следует отметить, что в последнее время учёные всё чаще стали отмечать влияние на устойчивость озонового слоя природных процессов, вносящих весьма существенный вклад в образование «озоновых дыр». К подобным процессам специалисты относят циклы солнечной активности, выброс озоноразрушающих газов из разломов земной коры, восходящие атмосферные вихри, рассеивающие озон (такие вихри, например, были зафиксированы над Антарктидой) и некоторые другие.

Парниковые газы (в настоящее время их насчитывается около 30) нарушают переизлучение инфракрасного излучения (образующегося в результате нагрева земной поверхности солнечным излучением) поверхностью планеты в космическое пространство. Основным парниковым газом (по удельному объёму) является диоксид углерода, на втором месте находится метан, далее следуют оксиды азота, наименьший удельный объём составляют озон, фреоны и некоторые другие газы. Влияние перечисленных газов на парниковый эффект не одинаково, В.В. Денисов отмечает, что относительная активность диоксида углерода, метана, оксидов азота и фреона составляет, соответственно 1:25:165:11 000. Так же, как и в случае с истощением озонового слоя, проблемы, связанные с парниковым эффектом и антропогенным влиянием на него в настоящее время находятся в процессе активного изучения и возможность изменения климата в сторону резкого потепления сегодня до конца однозначно ещё не выяснена. В частности, специалисты указывают на то, что природный выброс диоксида углерода и метана превышает антропогенный выброс этих газов. Тем не менее, учёные указывают, что повышение уровня Мирового океана, обусловленное глобальным потеплением климаты способно привести к экологической катастрофе планетарного масштаба:

· затопление обширных наиболее плодородных и густозаселённых земель вызовет вынужденное переселение людей, сопровождаемое конфликтами (в т.ч. и военными) и социальными потрясениями;

· возрастёт неустойчивость погоды, сместятся границы природных зон, увеличится темп вымирания животных и растений, чрезвычайно обострится продовольственная проблема;

· из подтаявшей вечной мерзлоты произойдёт крупномасштабный выброс метана, возникнет положительная обратная связь, которая усугубит парниковый эффект;

· повышение температуры (особенно в южных районах) и распространение разнообразных заболеваний в результате изменения климата окажет негативное влияние на здоровье людей.

Особенно тяжёлые экологические последствия для биосферы вызывают современные войны и вооружённые конфликты. В результате военных действий происходит нарушение баланса территории противника, при этом самыми разрушительными являются нарушения экологического баланса. Пострадавшая природная среда длительное время сохраняет последствия военных действий, проецируя негативное воздействие этих действий на живущих в ней людей, особенно в случае применения оружия массового поражения — ядерного, биологического и химического. Учёные прогнозируют возникновение, помимо непосредственного воздействия поражающих факторов ядерного взрыва, при глобальном применении ядерного оружия последовательной цепи общепланетарных событий: «ядерная ночь»–»ядерная зима»–»глобальный голод»–»глобальное радиоактивное загрязнение». При использовании биологического оружия экологические последствия могут достичь катастрофических размеров вследствие возникновения эпидемий как ранее известных, так и новых болезней. Для достижения целей войны на природу может быть оказано целенаправленное широкомасштабное воздействие в военных целях, при этом могут применяться как уже известные методы (по опыту войн в Индокитае, Кувейте), так и новые виды биосферного оружия — геофизическое, экоцидное и техносферное оружие. В.В. Бутылкин и В.И. Думенко предложили следующую классификацию геофизического оружия:

1) метеорологическое, поражающее действие, которого основано на воздействии на атмосферные процессы (использование атмосферных течений для переноса радиоактивных, химических и биологических веществ; создание возмущений в ионосфере и устойчивых радиационных поясов; создание пожаров и «огненных бурь»; разрушение озонового слоя; изменение в локальных объёмах газового состава атмосферного воздуха; воздействие на атмосферное электричество);

2) гидросферное, поражающее действие, которого основано на изменении свойств гидросферы (создание цунами; загрязнение и заражение внутренних вод; разрушение гидротехнических сооружений и создание наводнений; воздействие на тайфуны и др.);

3) литосферное, поражающее действие, которого основано на инициирование землетрясений и извержений вулканов;

4) климатическое, поражающее действие, которого основано на изменении температурного режима в заданных районах и климата региона, где ведутся военные действия, в целом.

Экоцидное оружие применяется в целях уничтожения среды обитания человека, животных и растений. К нему относятся различные химические вещества, поражающие травяную растительность, злаковые и овощные культуры (гербициды), деревья и кустарники (арборициды), водную растительность (альгициды), вызывающие опадение листвы (дефолианты), высушивающие растительность (десиканты), а также физические излучения. В настоящее время военными специалистами прорабатываются разнообразные методы ведения биосферной войны, основные экологические последствия которых представлены в таблице 1 (В.В. Довгуша).

Таблица 1.

Возможные экологические методы ведения войны

|

Экологические поражающие факторы |

Реализуемость |

Применение в военных целях |

Эффективность |

|

Рассеивание тумана и облаков |

лёгкая |

нарушение видимости в районах боевых действий, скрытие военных объектов |

в тактических целях на ограниченных территориях |

|

Образование тумана и облаков |

лёгкая |

затруднение полётов и боевых действий противника; защита от светового излучения ядерного взрыва |

в тактических целях на ограниченных территориях в определённых метеоусловиях |

|

Градообразование |

лёгкая |

повреждение оборудования, связи, линий электропередачи, некоторых видов военного имущества |

на ограниченной территории при наличии градосодержащих облаков |

|

Разрушение рельефа и уничтожение растительного покрова для изменения климата и инфраструктуры региона |

возможная |

нарушение сельскохозяйственного производства и дезорганизация экономики, подрыв экологической системы |

вследствие возможных необратимых последствий сомнительная |

|

Искусственное образование ливневых осадков и интенсивных снегопадов |

лёгкая |

разрушение коммуникаций, затруднение передвижения войск и ведения боевых действий |

в тактических целях на ограниченной территории |

|

Стимулирование ураганов, изменение их направления, воздействие на тайфуны |

теоретически возможная |

разрушение объектов базирования вооружённых сил, уничтожение флота |

в стратегических целях |

|

Создание электромагнитных или акустических полей |

проблематичная |

поражение личного состава |

в тактических целях на ограниченной территории |

|

Воздействие на атмосферное электричество, вызывание молний |

проблематичная |

вывод из строя средств связи, создание пожаров и огненных бурь |

неясная |

|

Загрязнение биосферы радиоактивными продуктами; создание возмущений в ионосфере, устойчивых радиоактивных поясов; использование атмосферных течений для радиационного, химического и биологического заражения территорий |

осуществимая |

поражение экологических систем тонизирующими излучениями; изменение свойств ионосферы; нарушение работы средств связи |

в стратегических целях |

|

Уничтожение озонового слоя |

возможная |

нанесение ущерба населению и сельскому хозяйству |

вследствие неизбирательного характера сомнительная |

|

Загрязнение атмосферы аэрозолями |

осуществимая |

нарушение радиационных свойств атмосферы; изменение погоды и климата; ухудшение состояния экологических систем (особенно морских) |

в стратегических целях |

|

Загрязнение атмосферы газообразными веществами, изменение газового состава в локальных объёмах |

осуществимая |

изменение радиационных свойств верхней атмосферы, нарушение озонового слоя; изменение прохождения ультрафиолетового-излучения; влияние на климат и погоду; поражение экологических систем; нарушение работы средств связи |

в стратегических целях |

|

Разрушение гидротехнических сооружений для затопления районов |

осуществимая |

затопление районов боевых действий и нарушение обеспечения войск, подрыв сельскохозяйственного производства, дезорганизация и подрыв экономики регионов |

в тактических целях |

|

Загрязнение и заражение внутренних вод |

осуществимая |

затруднение снабжения войск |

в стратегических целях |

|

Вызывание цунами, создание приливных волн, воздействие на тайфуны |

возможная |

нанесение ущерба противнику в прибрежных районах |

вследствие неизбирательного характера сомнительная |

|

Изменение свойств океана |

проблематичная |

нанесение ущерба в определённых районах, дезорганизация и подрыв экономики, психологическое воздействие на население |

вследствие неизбирательного характера сомнительная |

|

Вывод на территорию противника астероидов |

теоретически возможная |

уничтожение инфраструктуры страны |

в стратегических целях |

|

Стимулирование схода лавин и оползней, развитие оползневых процессов |

осуществимая |

разрушение коммуникаций и промышленных объектов |

в стратегических целях |

|

Стимулирование извержения вулканов |

возможная |

нанесение ущерба экономике, нарушение связи, психологическое воздействие на население |

вследствие неизбирательного характера сомнительная |

|

Уничтожение растительности |

лёгкая (Индокитай) |

затруднение скрытности передвижений противника, нарушение сельскохозяйственного производства |

в тактических целях |

|

Уничтожение почвенного покрова |

лёгкая (Индокитай) |

нарушение сельскохозяйственного производства, интенсификация эрозии и истощени почв |

в тактических целях |

Вопросы для самопроверки:

1. Почему загрязнение окружающей среды наиболее опасно для долгоживущих видов живых организмов?

2. Какие ресурсы относятся к рекреационным?

3. Какие объекты экономики могут продолжать свою деятельность в зонах экологического бедствия?

4. Какие мероприятию должны быть проведены для возвращения экологической обстановки из состояния чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия в состояние экологического равновесия?

5. В чём заключается главная проблема реализации модели устойчивого развития, предложенной конференцией ООН в Рио-де-Жанейро 1972 года?

Литература по теме:

Основная литература:

1. Экология: учебное пособие / Под ред. проф. В. В. Денисова. – 5‑е изд., исправленное и дополненное. – Ростов н/Д.: ИКЦ «МаРТ», 2011. ‑ 768 с.

Дополнительная литература:

1. Бгангба В. Р. Социальная экология: учеб. пособие / В. Р. Бгангба, ‑ М.: Высш. шк., 2004. – 369 с.

2. Калыгин В. Г. Промышленная экология: учеб. пособие для студ. вузов / Виталий Геннадьевич Калыгин. – М.: «Академия», 2004. – 432 с.

3. Луканин В. Н., Трофименко Ю. В. Промышленно-транспортная экология: учебник для вузов / Под ред. В. Н. Луканина. – М.: Высш. шк., 2001. – 273 с.

4. Прохоров Б. Б. Экология человека: учебник для студ. вузов / Борис Борисович Прохоров. – М.: «Академия», 2003. – 320 с.

5. Хван Т. А. Промышленная экология / Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 320 с.

Тема 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

Вопросы темы:

1. Стандарты качества компонентов природы: воздуха, воды, почвы.

2. Принципиальные направления инженерной защиты и восстановления компонентов окружающей природной среды.

3. Экологическая экспертиза, стандартизация и паспортизация.

4. Оценка экологической обстановки.

Цели и задачи изучения данной темы — получение общетеоретических знаний об основных подходах к стандартизации качества компонентов окружающей природной среды принципиальных направлениях инженерной защиты и восстановления компонентов окружающей природной среды. Серьёзное и целенаправленное изучение третьей темы познакомит студентов с основами экологической экспертизы, стандартизации, паспортизации, оценки экологической обстановки, а также продолжит знакомство с основами понятийного аппарата дисциплины.

В результате успешного изучения темы Вы:

узнаете:

· как классифицируются нормативы качества окружающей природной среды;

· какими показателями определяется качество компонентов окружающей природной среды;

· какие показатели применяются для управления источниками загрязнения окружающей природной среды;

· в каких основных направлениях реализуются современные мероприятия по экологизации производственной деятельности и защите атмосферного воздуха, водных объектов и почвенного покрова от загрязнения;

· какие мероприятия проводятся при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

· как организуется защита от загрязнений поверхностных и подземных водных объектов;

· какие существуют виды экологической экспертизы;

· какие объекты подвергаются экологической экспертизе;

· какие принципы положены в основу проведения экологической экспертизы;

· какие этапы включает в себя процедура экологической экспертизы;

· как организована система стандартов в области охраны природы;

· из каких разделов состоит экологических паспорт объекта экономики и какие данные включаются в них;

приобретёте следующие профессиональные компетенции:

· способность использовать знание основных принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

Выброс — поступление вещества из соответствующего источника в атмосферу.

Загрязнение окружающей природной среды — физическое, химическое, биологическое изменение окружающей природной среды в результате антропогенной деятельности, содержащее угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, состоянию растительного и животного мира, природных экологических систем.

Зона ответственности — территория вокруг объекта, на внешней границе которой концентрации выбрасываемых объектом веществ в приземном слое (уровни физических воздействий) при любых неблагоприятных метеоусловиях не превышают 0,05 предельно-допустимых значений.

Качество окружающей среды — состояние её экологических систем, которое обеспечивает неизменство и постоянство процессов обмена веществ, энергии и информации между природой и человеком и беспрепятственно воспроизводит и обеспечивает жизнь.

Лимитирующий признак вредности (ЛПВ) — признак, определяющий характер наиболее вероятного негативного действия (влияние на здоровье человека, общесанитарное состояние водоёма или органолептические показатели воды в нём) наименьшей концентрации загрязняющего вещества.

Мелиорация — система организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на улучшение земель в целях создания наиболее благоприятных условий для развития сельского хозяйства или общего оздоровления окружающей природной среды.

Нормирование качества окружающей природной среды — деятельность по установлению нормативов и показателей предельно допустимых воздействий на окружающую среду.

Охранная зона — выделенная и специально оборудованная территория вдоль воздушных линий электропередач, наземных продуктопроводов, железных дорог, электрифицированных систем заграждения для предупреждения поражения людей и животных.

Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) — максимальное содержание загрязняющего вещества в единице объёма компонента окружающей среды, которое при повседневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывают патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Предельно допустимая нагрузка на окружающую среду (ПДН) — максимально возможные антропогенные воздействия на природные комплексы или ресурсы, при которых не происходит нарушения устойчивости природных экологических систем.

Рекультивации — восстановления природных территорий после прекращения её хозяйственного использования для добычи полезных ископаемых или размещения промышленных объектов.

Санитарно-защитная зона — территория, отделяющая экологически опасный объект от жилой застройки населённых пунктов, на внешней границе которой концентрации выбрасываемых объектом веществ в приземном слое (уровни физических воздействий) при любых неблагоприятных метеоусловиях не превышают предельно-допустимых значений, а для мест отдыха — 0,8 ПДК (0,8 ПДУ).

Сброс — поступление вещества, находящегося в сточных водах предприятия, в водный объект.

Селитебная зона — район населённого пункта, в пределах которого размещаются жилые дома и в котором запрещается строительство объектов, загрязняющих окружающую человека среду.