Содержание

Вопрос 1. Понятие информационной системы.

Вопрос 2. История появления и развития информационных систем.

Вопрос 3. Классификация информационных систем.

Вопрос 4. Жизненный цикл информационной системы.

Тема 2. Информационная система как сложная система

Вопрос 1. Основные понятия теории систем.

Вопрос 4. Методология системного анализа.

Вопрос 5. Агрегатное описание систем.

Вопрос 6 Иерархичность информационных систем.

Тема 3. Качественные методы системного анализа в теории информационных

процессов и систем

Вопрос 1. Структуризация целей.

Вопрос 3. Экспертное оценивание.

Выполните практическое задание:

Тема 4 Количественные методы системного анализа в теории информационных

процессов и систем

Вопрос 1. Количественное оценивание систем.

Вопрос 2. Оценивание в условиях определенности.

Вопрос 3. Оценивание в условиях риска.

Вопрос 4. Оценивание в условиях неопределенности.

Выполните практическое задание:

Тема 5. Моделирование деловых процессов

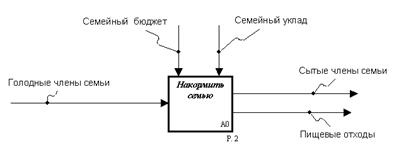

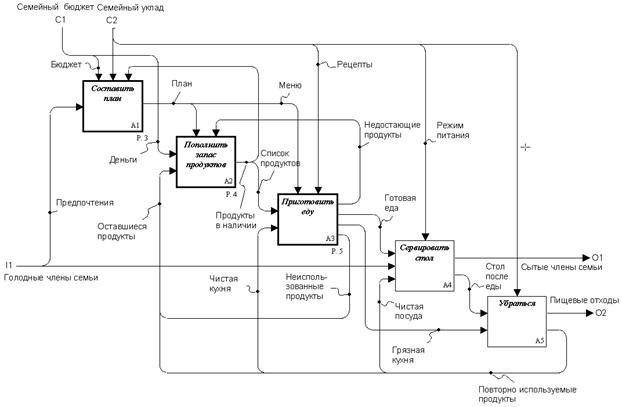

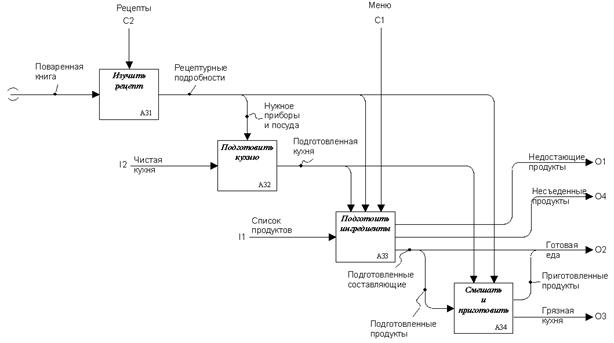

Вопрос 1. Деловые процессы и их моделирование.

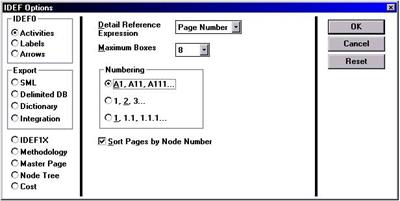

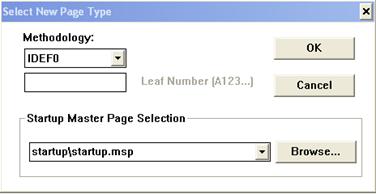

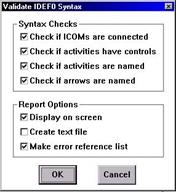

Вопрос 2. Методология моделирования IDEF.

Вопрос 3. Язык моделирования UML.

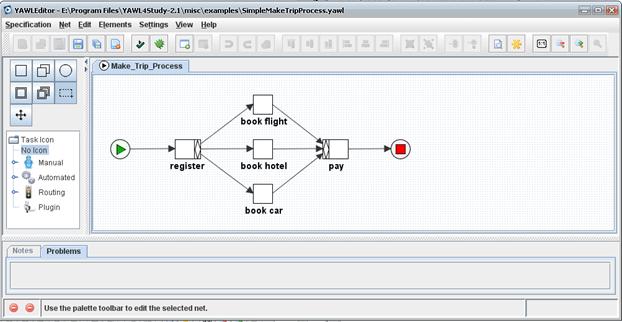

Вопрос 4. Автоматизация моделирования деловых процессов.

Выполните практические задания:

Тема 6. Моделирование потоков работ

Вопрос 1. Концепция потоков работ.

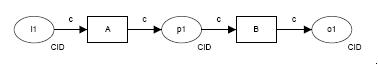

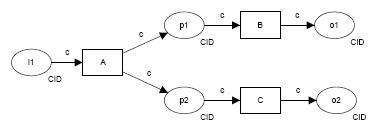

Вопрос 2. Моделирование на основе сетей Петри.

Вопрос 3. Высокоуровневые сети Петри.

Вопрос 4. Модель сетевого планирования.

Выполните практическое задание:

Тема 7. Имитационное моделирование информационных процессов и систем

Вопрос 1. Метод статистических испытаний.

Вопрос 2. Концепции имитационного моделирования.

Вопрос 3. Создание имитационных моделей с помощью систем моделирования.

Вопрос 4. Примеры имитационных моделей.

Выполните практические задания:

Аннотация к дисциплине

Дисциплина «Теория информационных процессов и систем» разработана на основе учебной программы дисциплины «Теория информационных процессов и систем» МФПА с учетом государственного образовательного стандарта по специальности «Информационные системы», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, и предназначена для студентов факультета информационных систем и технологий МФПА.

Дисциплина входит в состав цикла специальных дисциплин. Она посвящена изучению основных понятий, методов и инструментальных средств анализа и проектирования информационных систем, приемов и математических моделей, применяемых для решения связанных с этим процессом задач. Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о методологической основе теории, а также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и навыки для решения прикладных задач в своей области деятельности.

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение постановок основных задач теории, моделей информационных процессов и систем и методик их решения, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере создания и применения информационных систем и технологий, используемых в организациях различного профиля и форм собственности.

Задачи спецкурса:

· раскрытие сущности и содержания основных понятий и определений теории информационных процессов и систем;

· ознакомление с основными практическими приложениями теории;

· изучение основных математических моделей, применяемых в теории информационных процессов и систем;

· формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по решению типичных задач в области анализа и проектирования информационных процессов и систем на основе моделей и подходов теории.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- знать: классификацию информационных систем, постановку основных задач анализа и проектирования информационных систем, содержательные функции, математические модели теории и области применения моделей и методов;

- уметь: правильно анализировать ситуацию и формулировать задачи анализа и синтеза информационных систем, проводить рациональный выбор моделей и методов решения поставленной задачи, интерпретировать и анализировать результаты моделирования информационных процессов и систем;

- иметь представление: об особенностях и предмете изучения теории информационных процессов и систем как науки, универсальных законах теории, методологии системного анализа применительно к задачам исследования и проектирования информационных систем и наиболее важных моделях, применяемых для решения задач.

Тема 1. Основные понятия

Цели

изучения темы:

- познакомиться с понятиями “информационная

система” и “информационный процесс”;

- выяснить основные задачи теории.

Задачи

изучения темы:

- понять предмет изучения и основную цель теории

информационных процессов и систем;

- овладеть основными терминами и понятиями;

Успешно изучив тему, Вы

получите представление о:

- основных исторических этапах развития информационных

систем;

- классификации информационных систем;

- жизненном цикле информационных систем;

будете

знать:

- какие требования предъявляются к информационным

системам;

- как используются информационные системы;

- типы систем с управлением.

Вопросы

темы:

1) Понятие информационной системы.

2) История появления и развития информационных

систем.

3) Классификация информационных систем.

4) Жизненный цикл информационной системы.

Вопрос

1.

Понятие информационной системы.

Информация представляет собой важнейший стратегический ресурс любой

организации. Едва ли сегодня можно найти предприятие даже очень скромное по

своим размерам, которое не имело бы персонального компьютера, доступа в

интернет, копировально-множительной и другой оргтехники. Все эти средства

позволяют значительно повысить эффективность работы предприятий, на которых они

используются.

Используемый во многих производных от

него терминах термин информация имеет

смысл, отличный от смысла, который имеет термин данные. Данные представляют собой “сырье”, необходимое для получения

“продукта” в виде информации. Они не наделены содержательным смыслом, это

просто числа или наборы символов, необходимые для указания определенных свойств

некоторого объекта, например, номера заказа, табельного номера сотрудника, вида

производимого на предприятии продукта, размера выплачиваемого пособия и т.п.

Данные могут возникать как результат некоторых вычислений, например:

Выплата = Оклад + Надбавка + Премия - Налог

Если данные могут быть организованы и

представлены в виде, пригодном для их восприятия субъектом, то они приобретают

полезные для последнего свойства, позволяющие рассматривать их уже как информацию. Эти свойства позволяют

извлекать определенный смысл, как из

самих данных, так и из результатов, производимых с ними манипуляций.

Энциклопедия Britannica определяет информационную

систему как единое множество

компонентов для сбора, хранения, обработки и передачи информации.

Информация необходима для управления предприятием, обеспечения проектирования,

организации учебного процесса, удовлетворения потребностей отдельных субъектов

или социальных групп.

Процессы сбора хранения, обработки и

передачи информации, протекающие в информационных системах, называются информационными процессами.

Основными компонентами информационных систем являются компьютерные и телекоммуникационные

средства и технологии - аппаратное и программное обеспечение компьютеров, базы

данных, телекоммуникационные системы, человеческие ресурсы и процедуры, а также способы

взаимодействия людей с этими технологиями для поддержки деловых процессов (более

подробно этот термин будет обсуждаться далее).

Постоянно возрастающее значение

информации и возникновение новых форм деловой деятельности, таких как

электронная коммерция, привели к пересмотру роли и значения информационных

систем. Теперь информационные системы уже не просто обеспечивают выполнение

отдельных работ и операций, из которых слагается деятельность организации, а

фактически становятся одной из ее наиболее важных органических составляющих,

без которой продолжение нормальной работы оказывается невозможным. Степень

влияния, которое оказывают информационные системы, трудно переоценить. Их

создание и внедрение существенно изменяет применяемую технологию,

организационную структуру предприятий, состава и численности персонала, характере

взаимодействия предприятий между собой и со своими контрагентами.

Информационная система, как и всякая

система, должна отвечать определенным требованиям и обладать определенным

набором показателей эффективности. Из основных требований, которые в большинстве случаев предъявляются к

информационным системам, следует выделить такие как:

-

максимально

точное соответствие функциональных возможностей и параметров системы целям

функционирования владеющей ею организации и требованиям со стороны ее

пользователей;

-

простота

адаптации системы к изменениям, протекающим в динамичной среде;

-

актуальность,

точность, надежность и доступность хранимой, обрабатываемой и представляемой

информации;

-

приемлемые

стоимостные характеристики, под которыми понимаются, в первую очередь, затраты

на создание системы и стоимость владения ею.

На Рис. 1 отражает взгляд на

информационную систему с точки зрения ее применения в деловой деятельности

предприятия.

Рис. 1. Использование информационной системы

В основании пирамиды находится

информационная система. На нижнем уровне выполняется оперативная работа с

данными и осуществляется (руководителями нижнего звена) оперативное управление

этой работой. Ближе к вершине пирамиды осуществляется решение задач,

необходимых для стратегического управления, характерной особенностью которых

является их плохая структурированность. По этой причине с ростом уровня

управления объем работ, выполняемых специалистом или руководителем с помощью

информационной системы, уменьшается. Вместе с тем, существенно увеличивается

значимость принимаемых ими решений.

Вопрос 2. История появления и

развития информационных систем.

Развитие информационных систем шло по

нескольким относительно независимым направлениям.

Системы

обработки данных в основном

использовались при создании систем сбора и обработки статистической информации

и аналогичных по характеру систем. Они являются наиболее простым типом

информационных систем и предназначены для решения хорошо структурированных задач, для которых имеются входные данные,

известны алгоритмы, ведущие к решению задач. В настоящее время термином обработка данных пользуются на уровне

оперативного управления предприятием (решение задач бухгалтерского учета,

статистической отчетности, учета валютных операций в банке и т.п.). Основными

функциями в этих системах являются сбор данных и перенос их на машинные

носители, передача в места хранения и обработки, хранение, обработка информации

по стандартным алгоритмам, вывод и представление информации пользователю в виде

регламентных форм.

По мере увеличения памяти ЭВМ начало

стремительно развиваться направление, связанное с организацией систем баз данных. По мере его развития появились термины базы знаний, базы целей с расширенной трактовкой задач, которые решались с

помощью систем баз данных.

Начиная с шестидесятых годов прошлого

века разработка информационных систем в нашей стране шла по двум основным направлениям

1) автоматизированных информационных систем как составной части автоматизированных систем управления и

2) автоматизированных систем

научно-технической информации. Задача была поставлена и решалась системно:

были разработаны классификация информационных систем, система стандартов и

нормативной документации.

Автоматизированные

информационные системы создавались

как фактографические

информационно-поисковые системы, имеющих дело с конкретными сведениями об

объектах, событиях или явлениях (например, дата рождения, масса, вес человека).

Автоматизированные информационные системы создавались как первый уровень автоматизированных систем управления.

Информация предоставлялась пользователям и виде регламентированных форм,

сгруппировано в соответствии с решаемыми прикладными задачами. В большинстве

случаев ввод и вывод осуществлялись с помощью специальных форм документов.

Работы за рубежом развивались преимущественно в области создания программных

средств автоматизации бухгалтерского учета, складских операций и других

функциональных составляющих деятельности предприятий, совершенствования

вычислительной техники, рациональной организации информационных массивов,

пользовательского интерфейса.

Автоматизированные

системы научно-технической информации

относятся к категории документальных,

в которых информация хранится в виде отдельных документов. Работы по их

созданию были обусловлены возрастающим значением информации во всех сферах

деятельности и велись в нашей стране в рамках общегосударственной

автоматизированной системы научно-технической информации, имеющих

многоуровневую структуру. Развитие этого направления за рубежом сначала шло по

линии создания отдельных центров сбора и анализа информации, затем появилась

тенденция к их объединению.

С начала девяностых годов возрастает

роль новых видов информации - нормативно-правовой и нормативно-методической,

регламентирующих деятельность предприятий при предоставлении им юридической и

экономической самостоятельности, для чего разрабатываются системы нормативно-методического обеспечения управления. Учитывая

важную роль нормативно-правовой информации при внедрении рыночных принципов

управления экономикой, создаются автоматизированные системы нормативно-правовой

(типа систем «Консультант», «Кодекс», «Гарант» и т.п.) и экономической информации, бухгалтерские и банковские информационные

системы, информационные системы рынка ценных бумаг и другие.

Вопрос 3. Классификация

информационных систем.

Классифицировать информационные системы

можно различными способами и с разной степенью глубины детализации. Приведем

некоторые из основных классификаций (Рис. 2), необходимые для понимания

материала настоящего курса, ограничившись одним уровнем иерархии.

Рис.2. Классификации информационных систем

По

степени автоматизации:

-

Ручные

системы средств автоматизации выполнения операций не имеют;

-

Автоматизированные системы автоматизируют выполнение операций частично;

-

Автоматические системы

автоматизируют выполнение операций полностью.

По

архитектуре:

- Файл-серверные системы хранят данные в виде отдельных файлов

операционной системы на специально выделенном компьютере (файл-сервере), на

котором могут также храниться и исполнительные модули. Доступ к файлам

осуществляется обычным для файловой системы способом в виде задания пути к

файлу и указания необходимой файловой операции.

-

Клиент-серверные системы используют концепцию, согласно которой выделяется сторона,

предоставляющая по запросу определенную услугу (сервер), и сторона, запрашивающая и получающая услугу (клиент). Сервер реализуется на одном из

компьютеров вычислительной сети, преимущественно (хотя и необязательно) на

отдельном компьютере (выделенный сервер).

Запрос услуги является для клиента “прозрачным” (никакие физические параметры

как в случае архитектуры файл-сервер указывать не нужно), сервер обрабатывает

запрос и отправляет результат обработки клиента точно в том виде, как он был

затребован (что значительно снижает нагрузку на сеть в отличие от архитектуры

файл-сервер, где пересылаются большие объемы ненужной информации).

-

Трехслойная архитектура основана на разделении всех компонентов системы по

трем слоям (Рис. 3): слоя представления, или вида (View layer), слоя

источника данных (Data Source Layer)

и слоя логики домена, или деловой логики (Domain Layer). Слой представления отвечает за

взаимодействие пользователя с системой (ввод и интерпретация, преобразование

вида представления и отображение данных). Слой источника данных отвечает за организацию интерфейса со слоем

деловой логики и интерфейса внешних систем с источником данных. Слой деловой логики содержит описания совокупности правил, необходимых для

выполнения прикладных функций, и может быть реализован как на стороне выделенного

сервера, так и на стороне клиента. Архитектура обеспечивает сочетание низких

требований к вычислительным ресурсам клиента с высокой гибкостью.

Рис.3. Трехслойная архитектура

По

охвату применением:

-

Персональные

(однопользовательские) системы

автоматизируют работу одного пользователя. Реализуются, как правило, либо на

основе специализированных “коробочных” пакетов прикладных программ (пакет для

индивидуального предпринимателя, составление расписания занятий, планирование

ремонтных работ), либо офисных программ типа табличного процессора (например, Microsoft Excel). В

последнем варианте пользователь сам осуществляет как создание нужных ему

приложений, так и их сопровождение.

-

Групповые системы

автоматизируют работу коллектива людей (структурное подразделение, проектная

бригада). Реализуются, как правило, в виде автоматизированных рабочих мест

членов группы с определенными функциональными обязанностями (например, рабочие

места “Бухгалтер”, “Кладовщик”, “Кассир”) с возможностью работы с общими

информационными массивами.

-

Корпоративные

системы обеспечивают комплексную автоматизацию деятельности предприятия

(корпорации), иначе говоря, автоматизацию всех деловых процессов. Корпоративные

системы реализуются как интегрированный набор приложений единой информационной

среды с поддержкой всех функций, показанных на Рис. 1, и являются продуктом

проектирования специализированных компаний ИТ-индустрии. Характерными для этих

систем являются высокая степень адаптации к корпоративной среде, уровня

информационной безопасности и доступности, открытость, масштабируемость,

независимость от территориального расположения предприятия, его подразделений и

филиалов.

По

степени структуризации решаемых задач:

-

Хорошо структурированные (формализуемые) задачи характеризуются строгой математической

постановкой, точной спецификацией исходных данных и алгоритмом решения. Задачи

этого типа обычно довольно просты и решаются часто (например, расчет заработной

платы сотрудников).

-

Слабо (частично) структурированные задачи характерны для большинства информационных

систем. Такие задачи допускают структуризацию только некоторой своей части,

решение которой может быть автоматизировано. Решение задач другой части

осуществляется человеком.

-

Неструктурированные задачи не допускают построения математической модели своего

решения.

По

источникам происхождения (способу создания):

-

Наследованные (legacy) системы.

Это системы, которые находятся в эксплуатации и которые следует, по возможности,

адаптировать к сформулированным требованиям в дальнейшем с целью сохранить

сделанные вложения.

-

Типовые (стандартные) системы представляют собой готовые прикладные программные продукты

(например, система бухучета), предлагаемые их поставщиками на рынке. Обычно эти

системы обходятся дешевле, но нуждаются в настройке (оптимизации) к

специфическим требованиям внедряющей организации.

-

Уникальные (новые) системы проектируются и разрабатываются “с нуля” в соответствии со

специальными требованиями (техническим заданием) и обеспечивают максимально

возможную адаптацию к среде внедряющей организации.

В настоящее время наблюдается тенденция

к стиранию явных различий между классами создаваемых и применяемых систем.

Системы все чаще сочетают в себе признаки и возможности систем разных типов,

поскольку для управления современным предприятием требуется использовать

информацию всех разновидностей. На первый план при анализе систем выдвигается степень интегрированности

информационной системы в среду организации, иначе говоря, то, насколько полно в

системе используются знания о процессах и операциях автоматизируемой

деятельности. В соответствии с этим подходом можно выделить следующую иерархию (в

порядке возрастания степени интегрированности) систем.

Офисные

информационные системы. Системы этой

категории предназначены для выполнения базовых операций по обработке информации

типа создания и редактирования текстовых и графических файлов, хранения и

передачи файлов, пересылки сообщений. Для этого применяются текстовые (типа Microsoft Word) и

табличные (типа Microsoft Excel) процессоры, программы работы с несложной графикой

(типа Microsoft Visio) и

базами данных (типа Microsoft Access) и работы с почтой (типа Microsoft Outlook).

Внутри этих систем отсутствует какая-либо привязка к среде.

Системы

обработки транзакций. Системы этого

типа обеспечивают фиксацию каких-либо изменений в основных процессах, передачу

и сохранение сведений об изменениях для чего они используют некоторые данные о

процессах. Центральным компонентом этих систем является система управления

базами данных, к которым в усовершенствованных версиях может добавляться также

и такой компонент как система управления потоком работ (концепция потока работ

будет рассматриваться позднее в настоящем курсе).

Системы

управления знаниями. Такие системы

предоставляют возможность накапливать знания и применять их специалистами и

лицами, принимающими решения (ЛПР). Примером могут служить системы управления

документами (например, законодательными), позволяющие отыскивать наиболее точно

отвечающие запросу (релевантные) документы. Часто в таких системах применяются хранилища данных – базы агрегированных данных в виде многомерных кубов (например, число покупателей определенных видов

продукта в определенных регионах за определенные периоды). Источниками данных

для хранилищ являются статистические данные (в приведенном примере, источником

может служить корпоративная база данных по продажам).

Системы

поддержки принятия решений. В этих

системах решение получается как результат человеко-машинного взаимодействия,

причем, в качестве ЛПР могут выступать лица различного уровня управления.

Различают два типа систем данного класса: системы,

основанные на математических моделях, и экспертные

системы. Примером систем первого типа являются системы планирования

бюджета, системы производственного планирования. Примером экспертной системы

может быть система диагностики неисправности автомобиля на станции технического

обслуживания.

Управляющие

системы. Процедуры принятия и

исполнения решений в таких системах (для них могут применяться и другие

названия, например, системы автоматического управления, системы управления

технологическими процессами, системы программного управления) выполняются

полностью автоматически в соответствии с набором строгих правил (алгоритмов).

Примерами могут служить биллинговая система, система электронного бронирования

авиабилетов, система контроля температуры и влажности помещения.

Тип создаваемой системы должен

определяться на основе результатов анализа, проводимого на начальном этапе жизненного цикла.

Вопрос 4. Жизненный цикл информационной системы.

Информационная система, как и любой

объект или субъект, существует в течение некоторого отрезка времени, который

проходит с момента возникновения потребности в системе до снижения

эффективности функционирования и ее ликвидации. Этот отрезок времени принято

называть жизненным циклом. В течение этого времени система

проходит ряд более или менее четко различаемых этапов. По этой причине под

жизненным циклом часто понимают просто последовательность

этапов.

Существует целый ряд подходов к

трактовке жизненного цикла системы. Будем (без ограничения общности дальнейшего

рассмотрения) считать жизненный цикл состоящим из следующих этапов.

Системный

анализ.

На данном этапе проводится подробное

изучение деловых процессов предприятия и определяются варианты их

усовершенствования. Для анализа создаются модели существующего и

модернизированного вариантов, на основе чего определяются требования к

информационной системе. Требования образуют две группы – функциональные и

нефункциональные.

Под функциональными

требованиями понимается совокупность функций,

выполнение которых должно обеспечиваться информационной системой для

протекающих деловых процессов.

Нефункциональные требования распространяются на все выполняемые

системой функции и включают требования к таким ее характеристикам как устойчивость функционирования, безопасность,

доступность и производительность.

Сформулированные требования подвергаются

анализу на предмет их реализуемости на последующих этапах.

Необходимо заметить, что название системный анализ в данном контексте

означает стадию жизненного цикла информационной системы и не равнозначен

понятию системного анализа как универсального метода решения сложных задач,

Системное

проектирование.

На этом этапе, который является одним из

наиболее продолжительных, создается проект будущей системы.

Разработка

системы.

На этом этапе создаются все входящие в

систему компоненты на основе созданного на предыдущем этапе проекта.

Внедрение

системы.

На этом этапе система запускается в

эксплуатацию. В зависимости от конкретных условий выбирается та или иная

стратегия внедрения.

Сопровождение

системы.

Сопровождение преследует цель устранения

не выявленных на предыдущих этапах ошибок и недочетов.

Обратим внимание на тот факт, что выше

рассматривались этапы жизненного цикла информационной

системы. Существуют также и стандарты жизненного цикла программного

обеспечения. которые могут существенно отличаться от описанной последовательности.

Различные методологии и стандарты, применяемые в области информационных

технологий, могут по разному определять этапы и состав задач каждого этапа, а

также предусматривать свою логику следования этих этапов и определять их

результаты.

Выводы:

1.Информационные

системы являются одним из важнейших стратегических ресурсов организаций и

предприятий. Нормальная работа в отсутствие современных информационных

технологий и средств их поддержки в современных условиях практически

невозможна.

2.Внедряемые

в практическую деятельность современного предприятия или иной структуры

информационные системы должны отвечать ряду строгих требований, включая такие

как функциональность, адаптируемость, надежность, безопасность и экономичность.

3.Наряду

со значительным прогрессом специализированных информационных технологий

существует тенденция к стиранию четких границ между отдельными типами

информационных систем.

4.Возрастающая

роль информации и серьезность требований к организации и автоматизации

информационных процессов в различных сферах деятельности современного общества обусловливает

необходимость построения и применения методических и инструментальных средств

решения задач, связанных с созданием информационных систем. Подходы к

построению моделей и методик во многом обусловлены стадиями жизненного цикла

информационной системы.

Методические указания:

прочитайте:

Основная

литература:

1) Теория

систем и системный анализ в управлении организациями: справочник/ ред. В. Н. Волкова

и А. А. Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2009. - 848с.

Ответьте на вопросы:

1) Что понимается под термином информация, чем она отличается от данных?

2) Как можно определить понятия информационная система, информационный

процесс?

3) Какие основные компоненты образуют информационную

систему?

4) Что входит в число основных требований,

предъявляемых к информационным

системам?

5) Охарактеризуйте основные этапы развития

информационных систем.

6) По каким признакам могут классифицироваться

информационные системы?

7) Как можно классифицировать информационные

системы по степени автоматизации?

8) Как можно классифицировать информационные

системы по архитектуре?

9) Как можно классифицировать информационные

системы по охвату автоматизацией?

10) Как можно классифицировать информационные

системы по степени структуризации решаемых задач?

11) Как можно классифицировать информационные

системы по способу создания их создания и внедрения?

12) Что такое жизненный цикл информационной

системы?

13) Какие можно выделить этапы жизненного цикла

информационной системы, существенные с точки зрения характера и специфики решаемых

задач?

14) Что является основным результатом выполнения

этапа системного анализа?

15) В чем состоит цель этапа системного

проектирования?

Тема 2. Информационная

система как сложная система

Цели

изучения темы:

- понять методологические основы теории информационных

процессов и систем.

Задачи

изучения темы:

- овладеть основными понятиями и фундаментальными

принципами теории систем;

- познакомиться с отличительными особенностями

информационных систем с точки зрения общей теории систем и системного анализа;

Успешно изучив тему, Вы

получите представление о:

-сущности методологии системного анализа, применительно

к анализу информационных процессов и систем;

-подходе к решению задач синтеза информационных

процессов и систем на основе агрегирования;

-применении концепций иерархических многоуровневых

систем к исследованию и созданию информационных систем;

будете

знать:

-чем характеризуются сложные системы, к которым

относятся информационные системы;

-как можно математически описывать систему;

-что понимается под открытой информационной системой и

на каких принципах может быть основано их создание.

Вопросы

темы:

1) Основные понятия теории систем.

2) Сложная система.

3) Модели систем.

4) Методология системного анализа.

5) Агрегатное описание систем.

6) Иерархичность информационных систем.

Вопрос 1. Основные понятия теории систем.

Теория информационных процессов и систем

занимается задачами, связанными с исследованиями и созданием информационных

систем. Основу этой теории составляет общая

теория систем, использующая концепцию “системы” как универсального

представления некоторой сущности вне зависимости от конкретного воплощения и

специфических свойств. Такое представление позволяет применять совокупность

принципов и методов теории систем для изучения объектов и явлений любой

природы.

Термин система не имеет общепринятого определения. Основоположник теории

систем Л.Берталанфи определял систему как совокупность

элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой.

Применение системного подхода к задачам построения и

применения информационных систем должно учитывать тот факт, что эти системы

создаются и используются для достижения четко определенных целей и задач. Под целью понимается ситуация или область

ситуаций, которая должна быть достигнута в течение некоторого периода времени

функционирования системы. Цель может задаваться требованиями к показателям

результативности, ресурсоемкости, оперативности функционирования системы либо к

траектории достижения заданного результата. Как будет видно из дальнейшего,

цель для системы во многих случаях определяется старшей системой, для которой рассматриваемая система является подсистемой или элементом.

Наличие или отсутствие у системы цели функционирования

лежит в основе их разделения на искусственные и естественные системы. Естественные (природные) системы не имеют четко выраженной цели

своего функционирования (во всяком случае, достоверно известной их

исследователям). Искусственные системы представляют собой продукт

целенаправленной деятельности человека и используются для решения определенных

задач, представляющих некоторую полезность для своих создателей. Как следует из

этой классификации, все информационные системы относятся к искусственным

системам.

Рассмотрение информационных систем как

систем целенаправленных дает

возможность применять специальные методы, в частности, методику структуризации

целей и функций, которая рассматривается далее. С учетом этого обстоятельства

будем опираться в дальнейшем на определение системы, предложенное В.Н.Волковой,

где система S определяется как совокупность нескольких укрупненных

компонентов, необходимых для ее существования и функционирования:

где {Gls}– совокупность, или структура целей;

{Str} – совокупность структур, реализующих цели;

{Tec}– совокупность технологий (методов, алгоритмов и

т.п.), реализующих систему;

{Cnd} – совокупность условий существования системы, т.е.,

факторов, влияющих на создание и функционирование системы.

Под структурой

в этом определении понимается набор существенных связей между элементами

системы, которые определяют, с одной стороны, как взаимодействуют ее подсистемы

и элементы, так и, с другой стороны, свойства системы в целом.

Приведенное определение системы позволяет

проводить анализ информационных систем, отталкиваясь от целей, и рассматривать

множество применяемых моделей в качестве их неотъемлемой составляющей.

Вопрос 2. Сложная система.

Одной из основных классификаций систем

является их разделение на простые и сложные. Общепризнанной границы между

этими классами нет. Однако в большинстве случаев отнесение системы к сложной делается тогда, когда система

характеризуются тремя основными признаками: эмерджентностью,

робастностью и неоднородностью связей

между ее элементами.

1)Наиболее

существенным свойством сложных систем является свойство интегративности, называемое также целостностью, или эмерджентностью.

Оно означает, что система обладает некоторым качеством, которого нет ни у одной

из ее составляющих.

·

Например,

отдельный компьютер или локальная сеть корпоративной информационной системы

сами по себе не обеспечивают поддержку решения всех задач предприятия, но

объединение их в единое целое такую возможность уже предоставляет. С другой

стороны, утрата локальной сетью своей работоспособности как одной из подсистем

корпоративной информационной системы приведет к утрате последней своей

функциональной полезности.

2)Под

свойством робастности сложных систем

понимается способность системы сохранять свою полную или частичную

работоспособность при отказе отдельных ее элементов или подсистем. Во многих

искусственных системах эта возможность обеспечивается включением в систему

функциональной или информационной избыточности, позволяющей уменьшить степень

деградации выполняемых функций в зависимости от влияния возмущений.

Примером использования такого подхода для построения

информационных систем может служить технология RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks, или Redundant Array of Independent Disks). В этой технологии надежность

(робастность) системы достигается за счет размещения массивов основных данных и

их дубликатов на нескольких относительно недорогих (Inexpensive), физически независимых (Independent), но логически связанных между собой дисках.

Простая система может находиться не более, чем в двух

состояниях: полной работоспособности (исправном) и полного отказа

(неисправном).

3)Характерным

свойством сложных систем помимо значительного количества элементов является

присутствие в них многочисленных и неоднородных связей между своими элементами. Основными типами считаются

следующие виды связей:

-

структурные (в

том числе иерархические);

-

функциональные;

-

каузальные

(причинно-следственные, отношения истинности);

-

информационные;

-

пространственно-временные.

Простым примером разнородных связей могут служить

компоненты программного обеспечения, с помощью которого отдельные задачи

(функциональные связи) могут реализоваться несколькими модулями (структурные,

конструктивные связи), использующими определенные базы данных (информационные

связи).

Вопрос 3. Модели систем.

Одной из наиболее важных задач

начального этапа системного анализа является задача определения границ, или изоляции

системы от окружающей среды. Под окружающей

средой, или окружением

понимается множество систем за пределами рассматриваемой системы, которые

оказывают влияние на эту систему и сами подвержены воздействию со стороны

системы. Это множество может быть образовано как системами естественного, так и

искусственного происхождения.

В кибернетике и теории систем решение

этой задачи представляется в виде модели черного

ящика (Рис. 4):

Рис.4. “Черный ящик”

Причиной появления названия черный ящик является то, что в силу

сложности изучения внутренних структуры и механизма поведения системы

исследователь ограничивается изучением входных воздействий на систему и

выходных результатов ее функционирования. Как будет видно из дальнейшего,

модель черного ящика используется в

целом ряде задач создания и применения информационных систем.

Присутствующие в модели черного ящика

связи системы со средой имеют направленный характер: связи, по которым среда

влияет на систему, называют входами

системы, связи, по которым система оказывает влияние на среду, называют выходами системы. Например, в системе

автоматизированного расчета заработной платы входы могут представлять собой

сведения из табеля учета и штатного расписания предприятия, выходом – платежная

ведомость по конкретному временному периоду.

Показанные на рисунке Рис. 4 входы

представляют собой множество управляемых

входов, помимо них на систему оказывают влияние также неуправляемые входы, представляющие собой возмущающие воздействия

со стороны окружающей среды. Эти воздействия могут вызываться как явлениями природного, так и искусственного происхождения. Например, причиной помех в

радиоканале передачи данных могут служить как грозовые разряды, так и работа

расположенных поблизости радиостанций. Воздействия искусственного происхождения

могут носить как просто нежелательный (спам электронной почты, всплывающие

окна), так и целенаправленный, злонамеренный (вирусные атаки, фишинг) характер.

Каждая система характеризуется совокупностью своих свойств, выделяющих данную систему из

множества других. Свойства задаются набором значений, называемых показателями. Показатели подразделяются

на количественные и качественные. К количественным

относятся показатели, значение которых может быть измерено с помощью

количественной шкалы (примером могут служить масса и размеры корпуса сотового

телефона); остальные показатели относятся к качественным (например, цвет корпуса сотового телефона).

Некоторые из показателей системы достаточно полно и

однозначно характеризуют систему. Значения этих показателей в какой-то момент

времени позволяют получить как бы мгновенную фотографию, “срез” системы.

Совокупность этих значений называется состоянием

системы. Если считать, что число показателей (переменных) состояния равно k, то

состояние можно представить как точку в k-мерном фазовом пространстве. Совокупность всех

возможных значений состояний {Z} называется пространством

состояний. Текущее состояние системы Z определяет значение ее выходных параметров.

Если система обладает способностью переходить из

одного состояния в другое, то об этих переходах говорят как о поведении системы. Если обозначить

через состояние системы в момент времени ,

то некоторую совокупность состояний системы , упорядоченных по возрастанию ,

называется процессом функционирования

системы, или просто процессом.

Процесс функционирования можно представить как упорядоченное множество точек k-мерного

фазового пространства. Каждой реализации процесса будет соответствовать своя

фазовая траектория.

Под эффективностью

процесса понимается степень его приспособленности к достижению цели

функционирования.

Системы, в которых со временем происходят некоторые

изменения, называются динамическими

системами. Системы, где изменения со временем не происходят, носят название статических.

Если обозначить множество управляемых входов через {x} множество

неуправляемых входов (отражающих влияние среды на систему) через {n}, множество

возможных состояний системы через {z} множество выходов системы через {y} (Рис. 5).

Рис.5. Математическая запись модели черного ящика

то модель черного ящика можно записать математически в

виде

{y}=F({x}, {z}, {n}, t )

где t означает момент времени функционирования.

Оператор (функция) F описывает закон

функционирования системы. Он осуществляет преобразование независимых

переменных в зависимые и отражает поведение системы во времени. Такое

представление основано на кибернетическом

подходе к анализу систем.

Под качеством

системы понимают совокупность существенных ее свойств, обусловливающих ее

пригодность для использования по назначению. Оценивать качество можно и по

одному обобщенному свойству, которое определяется на основе обобщенного

показателя качества системы (об этом речь пойдет далее).

В зависимости от степени взаимовлияния

системы и среды системы разделяют на открытые и замкнутые. В открытой системе степень взаимовлияния

велика, в силу чего невозможно однозначно предсказать, каким будет выход

системы при известном входе. Понятие открытой системы конкретизируется в каждой

предметной области. В частности, открытыми

информационными системами называются такие, которые обладают свойствами:

-

переносимости

или мобильности: программное

обеспечение может переноситься на другие аппаратные платформы и в операционные

среды;

-

стандартности:

программное обеспечение соответствует общепризнанному стандарту независимо от

конкретного разработчика;

-

масштабируемости: в систему могут добавляться программные и технические средства,

отсутствующие в первоначальном варианте;

-

интероперабельности: системой обеспечивается доступ пользователя, как в локальном, так и в

удаленном режимах;

-

совместимости:

система способна взаимодействовать с другими системами с помощью информационных

и программных интерфейсов.

Построение открытых информационных

систем может проводиться на основе технологии

открытых систем, которая позволяет формировать необходимую среду. Для

поддержки технологии открытых систем рабочей группой POSIX Института

инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) разработана эталонная модель среды открытых систем (Open

System Environment Reference

Model

- OSE Reference Model,

OSE/RM). В этой модели (Рис. 6) присутствуют объекты трех типов

(прикладного программного обеспечения, платформы программного обеспечения и

объектов внешней среды) и интерфейсы (с объектами прикладных программ и с

объектами внешней среды).

Рис.6. Модель OSE/RM

Нужное семейство стандартов в модели OSE определяется с помощью профиля, специфически задаваемого для определенного класса системы,

- совокупности согласованных стандартов для спецификации служб, интерфейсов,

протоколов, форматов данных. Следование стандартам принятого профиля в процессе

создания системы обеспечит соблюдение перечисленных выше требований,

предъявляемых к открытым системам.

В замкнутой,

или закрытой системе взаимовлияние системы и среды пренебрежимо мало, так

что их можно считать изолированными друг от друга и есть возможность точно

предсказать реакцию системы на управляемые входные воздействия. Примером

замкнутой системы может служить локальная сеть для обработки конфиденциальной

информации.

Всякий объект может быть представлен как

система, которую в целях более детального рассмотрения ее свойств можно представить

состоящей из некоторого числа взаимодействующих между собой подсистем. Подсистемы, в свою очередь,

можно также представить в виде множества подсистем. Этот процесс декомпозиции можно продолжать до

момента, пока не будет достигнут уровень представления в виде отдельных элементов.

Уровень разбиения на элементы и сами

элементы не являются заранее установленным для всех систем и неизменным. Он

определяется требованиями конкретной задачи: так, для некоторых задач анализа

информационных систем и процессов, происходящих на некотором предприятии,

элементами будут отдельные подразделения или службы этого предприятии, для

других – отдельные исполнители или функциональные подсистемы, для третьих –

отдельные устройства или программные модули.

Вместе с тем, любой объект можно

трактовать как одну из подсистем другой старшей

системы (или суперсистемы, или сверхсистемы, или надсистемы). Эта подсистема взаимодействует с другими

подсистемами. Продолжая процесс дальше, приходим к тому, что старшая система

также представляет собой подсистему более старшей системы и так далее.

Вопрос 4. Методология системного анализа.

На начальных этапах жизненного цикла

сведений, необходимых для решения задач анализа и синтеза информационной

системы бывает, как правило, недостаточно. Таким образом, одну общую

формализованную модель, которая позволяла бы получить все нужные для

проектирования результаты (как качественные, так и количественные) построить

практически невозможно. Одним из наиболее эффективных подходов к решению в этом

случае является системный анализ. Это название впервые появилось в 1948 году

применительно к работам, проводимым американской корпорацией RAND.

Под

системным анализом можно понимать

логически связанную совокупность теоретических и эмпирических положений из

области математики, естественных наук и опыта разработки сложных систем,

обеспечивающую повышение обоснованности решения конкретной проблемы.

Значительное развитие этот подход получил с началом бурного развития средств

вычислительной техники, по причине чего академик Н.Моисеев определял системный

анализ как совокупность методов,

основанных на использовании ЭВМ и ориентированных на исследование сложных

систем – технических, экономических, экологических и т.д.

Хотя однозначной трактовки термина не

существует, можно выделить ряд характерных особенностей, присущих этому

подходу. К этим особенностей относятся следующие.

-

Постановка задачи

отличается высокой степенью неопределенности и не допускает однозначной

формализации.

-

В системном

анализе сочетаются количественные (формальные) методы с методами качественного

анализа.

-

В системном

анализе используются математический аппарат и аппарат теории систем.

-

Системный анализ

концентрирует свое внимание на процессах целеобразования, используя для этого

методику структуризации целей.

-

Системный анализ

использует в качестве одного из основных методов уменьшения неопределенности

(расчленение системы на подсистемы).

Таким образом, системный анализ имеет, универсальный и междисциплинарный характер.

Системный анализ, проводимый в процессе создания

информационной системы, включает задачи декомпозиции,

анализа и синтеза.

Декомпозиция

(структуризация) рассматривается как

составная часть анализа и означает представление системы в виде подсистем,

состоящих из более мелких элементов.

Анализ состоит в нахождении различного рода свойств системы

или окружающей. Целью анализа может быть определение закона преобразования

информации, задающего поведение системы. В этом случае необходимо провести агрегирование (композицию) системы в представление ее одним элементом.

Синтез преследует цель построения системы в соответствии с

выявленными на этапе анализа целями, законами функционирования и требованиями к

качеству системы.

Ранее рассмотренные модели (в частности,

модель черного ящика) являлись некоторым абстрактным

представлением реального объекта. Такие модели носят название математических. Математическая модель в

отличие от модели физической не

имеет материального воплощения, и представляет собой описание объекта на

некотором неформализованном, полуформализованном или формализованном языке

(таким языком может быть, в частности, язык математический). Точность

математических моделей обычно уступает точности физических, но затраты на их

создание значительно меньше. В основу системного анализа положены

математические модели.

Вопрос 5. Агрегатное описание систем.

Для достижения конечной цели этапа

синтеза необходимо осуществить решение задачи обратной задаче анализа, основным

инструментом решения которой является декомпозиция. Способом решения задачи

синтеза является агрегирование, сущность которого заключается в построении

единой модели системы на основе моделей, разработанных в результате анализа.

Построенная в результате агрегирования модель носит название агрегата.

Аналогично тому, как в процессе анализа

для изучения различных свойств системы могут применяться различные модели, так

и в процессе агрегирование каждая постановка задачи может потребовать

построения своей модели. Например, при построении модели надежности

функционирования корпоративной информационной системы могут оставаться без

рассмотрения стоимостные показатели системы. Как следствие, для разработки

моделей в типичном случае требуется применять различные средства (языки)

моделирования.

Принято различать несколько видов

агрегирования.

В тех случаях, когда целью агрегирования

является синтез структуры системы, то

говорят об агрегатах-структурах. При

этом проектирование системы может потребовать составления описаний различных

аспектов структуры системы. Например, структура программных средств

информационной системы может характеризоваться как своим функциональным

составом, так и составом модулей, которые представляют собой образующие систему

конструктивные единицы.

Если требуется построить описание количественных признаков синтезируемой

системы, то для этих целей используются агрегаты-операторы,

представляющие собой зависимости выходных показателей от входных в виде

функционала. Под агрегатом-оператором понимается объект, определяемый

множествами T, X, U, Y, Z, оператором

переходов H и оператором выходов G.

Здесь множество T есть множество моментов времени, X – множество входных сигналов, U

- множество сигналов управления, Y

-множество выходных сигналов, Z -

множество состояний системы. Все сигналы рассматриваются как функции времени,

так что операторы H и G реализуют функции соответственно z(t) и y(t).

Оператор переходов H однозначно определяет состояние

системы z(t+Δt) в момент

времени t+Δt по

известным состоянию системы z(t), входному

сигналу x(t) и сигналу управления u(t) в момент времени t:

z(t+Δt)=H{t, x(t), u(t), z(t)}

Оператор выходов G однозначно

определяет значения выходных показателей системы z(t+Δt) в момент t+Δt по

известным состоянию системы z(t),входному

сигналу x(t) и сигналу управления u(t) в момент времени t:

y(t)=G{t, x(t), u(t), z(t)}

В общем случае оператор выходов G является

случайным оператором и задается функцией распределения, а состояние системы в

каждый момент времени t может быть задано значениями совокупности случайных

величин .

Процесс, значения переменных состояния которого в любой момент времени являются

случайными величинами, носит название случайного

процесса. Существуют важные частные случаи случайных процессов

(кусочно-непрерывные, кусочно-линейные, винеровские и др.), которые являются

объектами изучения специальных теорий.

Так как выбор фазовых переменных может

производиться различными способами, то для одной и той же системы может быть

построено множество агрегатов-операторов.

Формализованное представление системы в

виде агрегата-оператора позволяет получить значения различных числовых

характеристик. Однако практическому построению и применению такой модели часто

препятствуют трудности, вызываемые необходимостью включать в рассмотрение большое

число параметров для обеспечения приемлемой точности модели.

Вопрос 6. Иерархичность информационных систем.

Одной из основных закономерностей,

присущих сложным системам, является иерархия

(ερός – священный, σχύς – власть), или иерархическая упорядоченность. Под

иерархией в теории систем понимается любой согласованный по подчиненности

порядок объектов. В частности, управление большинством социальных организаций,

предприятий и государственных структур строится по иерархическому принципу.

Впервые иерархия была исследована

Л.Берталанфи, который показал ее связь с закономерностями самоорганизации и

развития открытых систем. В теории систем принято выделять три основных вида

иерархии - стратифицированные

системы, многослойные системы, многоэшелонные системы.

Страты.

В случае создания и сопровождения

информационных систем сложность задачи заключается в необходимости соблюсти

баланс между целостностью представления

системы, которое должно быть получено в начальный период жизненного цикла, и ее

детальным описанием на последующих

этапах (проектирование, разработка, внедрение). Разработать единую методику,

которая обеспечила бы решение всех задач на всех этапах жизненного цикла

практически невозможно.

Вместе с тем, использование системного

подхода к созданию и сопровождению информационных систем позволяет на разных

этапах жизненного цикла наполнять термин система

разным смыслом. Это дает возможность аналитикам и проектировщикам в зависимости

от характера стоящих перед ними задач рассматривать систему в разных формах ее

представления и описания, используя различные модели и методы.

Поэтому на практике применяется так

называемое стратифицированное

представление процесса проектирования, а сами уровни носят названия страт. Практика применения системного

анализа показывает, что построение методик исследования и проектирования систем

применительно к отдельным стратам является значительно более эффективным.

Примером стратификации может служить

модель электронной вычислительной машины. Ее функционирование обычно

описывается не менее чем на двух стратах (Рис. 7). На первой страте система

описывается на языке физических законов, управляющих работой и взаимодействием ее

составных частей, на второй страте используются абстрактные, не физические

понятия – программа, оператор, информационные потоки. На страте физических

законов объектом интереса является функционирование различных электронных

компонентов, на страте обработки информации изучаются проблемы организации вычислений,

разработки программ и т.д., изолированно от лежащих в их основе физических

законов.

Рис.7. Стратифицированное представление ЭВМ

Используя этот подход можно

рассматривать такую проблему как анализ текста, выделяя страты букв, слов,

предложений, абзацев, текста в целом. Еще одним примером стратификации может

служить модель взаимодействия открытых систем OSI, в котором выделяются семь уровней протокола (Рис. 8).

Рис.8. Сетевая модель OSI

Модели позволяют преобразовывать вербальное (словесное) описание

проблемной ситуации в формализованное

описание, позволяющее применять математические методы, как для получения

количественных характеристик, так и для их интерпретации аналитиком. Степень

формализации определяется, в первую очередь, уровнем рассмотрения. Описания и

проблемы на верхних стратах менее структурированы. Они содержат больше

неопределенностей и более трудны для количественной формализации. Используемые

здесь методы и модели часто носят чисто описательный характер или используют

лишь частично формализованный язык описания. Проблема принятия решений на

верхних уровнях может рассматриваться как более сложная. Для решения задачи на

верхнем уровне могут использоваться приближенные модели и методы, что

необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Переход к задачам нижележащего уровня

осуществляется таким образом, чтобы учитывались результаты решения задач

вышележащих уровней. Этот учет реализуется в виде определенной совокупности

ограничений, задающих степень упрощения для моделей, создаваемых и применяемых

на данном уровне.

Таким образом, спектр моделей,

применяемых в системном анализе и проектировании, достаточно широк. Существует

много классификаций, которые могут оказаться полезными. Вместе с тем, одна и та

же ситуация может описываться моделями разных классов в зависимости от

требований задачи и объема имеющихся у исследователя знаний.

Тем не менее, для целей изучения

основных моделей, используемых в теории информационных систем, можно достаточно

условно рассматривать различные подходы и методы решения в зависимости от

уровня рассмотрения. Хотя установить однозначное соответствие между моделями и

задачами нельзя, можно условно выделить некоторые основные виды моделей,

применяемых для решения задач анализа информационных процессов и синтеза

структуры и параметров процессов и систем на различных этапах их жизненного

цикла.

Рис.9. Модели и этапы жизненного цикла информационных

систем

Модели информационных процессов и

систем, создаваемые на начальных этапах, рассматривают в первую очередь внешние

характеристики системы без учета реализационных особенностей. Такие модели

называют каноническими в отличие от рабочих моделей, которые создаются на последующих

этапах. Концепции, положенные в основу моделей, будут рассматриваться в

дальнейших разделах курса.

Слои.

Решения, принимаемые в сложных системах,

характеризуются различной степенью неопределенности ситуации. В целях

достижения большего качества результата и эффективности применяемой для его

получения процедуры последняя реализуется в виде совокупности последовательных

шагов, на каждом из которых решается своя задача. Выделение отдельных задач

производится таким образом, что каждой из них соответствует свой уровень

иерархии, называемый слоем. Решение

задачи вышележащего слоя задает ограничения для модели, применяемой для решения

на нижележащем слое. Это позволяет снижать неопределенность задачи нижележащего

слоя.

Многослойную иерархию иллюстрирует Рис.

10.

Рис.10. Многослойная иерархия принятия решения

Каждый слой на Рис. 10 представлен

блоком принятия решения Dj, который вырабатывает ограничения Xj-1 для блока Dj-1.

Пример многослойного управления

процессом показан на Рис. 11.

Рис.11. Пример многослойного управления процессом

На верхнем

слое, слое самоорганизации, выбираются структура, функции и стратегия, используемые

на нижележащих слоях с тем, чтобы обеспечить наилучшее приближение к цели,

которая формулируется, как правило, на вербальном уровне.

Задачей слоя обучения, или адаптации

является сужение неопределенностей для нижележащего слоя, что позволяет упростить

используемую на этом слое модель. Решение этой задачи достигается путем

проведения наблюдений за процессами и использования дополнительных источников

информации.

Нижний слой, слой выбора, определяет способ (алгоритм) воздействия на управляемый процесс.

Эшелоны.

Для представления сложных систем с

организационной точки зрения в теории иерархических многоуровневых систем

вводится понятие многоэшелонной

иерархической структуры. Такая структура представляется в виде относительно

независимых подсистем, каждая из которых имеет право принятия решения, а их

иерархическое расположение определяется влиянием, которое оказывает на них

вышестоящие подсистемы (Рис. 12).

Рис.12. Многоэшелонная структура

Подсистемы всех уровней в многоэшелонных

структурах наделяются определенной свободой, как выбора решения, так и выбора

целей. Доказано, что этот принцип повышает эффективность функционирования всей

системы.

Разрешение возможных конфликтов,

обусловленных предоставлением свободы выбора, разрешается вмешательством

вышестоящего эшелона. Для отражения степени вмешательства вышестоящего эшелона

используются термины управление и координация. Система управлением принятием

решений может использовать различные формы и способы вмешательства, поэтому

многоэшелонные системы называются также организационной

иерархией.

Выводы:

1. В силу своих существенных свойств и особенностей

информационная система относится к сложным системам. Это обусловливает

необходимость проводить рассмотрение проблем анализа и синтеза информационных

процессов и систем, опираясь на основные понятия и принципы общей теории систем

с учетом специфических особенностей информационных систем.

2. Главным инструментом описания информационных

систем с целью решения возникающих задач является математическое моделирование.

Ввиду многообразия постановок задач и сложности объекта исследования создать

единую модель практически невозможно, поэтому необходимо разрабатывать набор

моделей. На начальном этапе исследований целесообразно применять модель

“черного ящика”, не требующую описывать внутреннюю структуру системы и

взаимодействие ее элементов, о которых на этом этапе жизненного цикла

информации еще недостаточно.

3. Основным подходом к исследованию информационных

процессов и систем является методология системного анализа, которая носит

универсальный характер и позволяет применять ее для исследования различных

процессов в различных предметных областях. Одним из ключевых методов системного

анализа является метод декомпозиции, реализующий систематическим образом

принцип “разделяй и властвуй” по отношению к объекту исследования.

4. Основным подходом к решению задач синтеза

является агрегирование, преследующее цель построения единой модели на основе

построенной на этапе анализа совокупности моделей. В зависимости от конкретного

случая могут применяться различные типы агрегатов.

5. В силу присущему информационным процессам и

системам свойству иерархической упорядоченности построение и анализ моделей

целесообразно проводить, представляя исследуемую системы в различных видах

иерархии. Создание моделей системы с использованием концепции страт, слоев и

эшелонов позволяет добиться достаточной точности описания, ограничить сложность

создаваемых моделей и рационально организовать процесс исследования.

Методические указания:

прочитайте:

Основная

литература:

1) Анфилатов В. С. Системный

анализ в управлении: учебное пособие/ Анфилатов В. С. ,

Емельянов В. С. , Кукушкин А. А. – М.: Финансы и

статистика, 2008. - 368с.

2) Теория

систем и системный анализ в управлении организациями: справочник/

ред. В. Н. Волкова и А. А. Емельянов. – М.:

Финансы и статистика, 2009. - 848с.

Дополнительная

литература:

1)

Месарович М. Теория иерархических

многоуровневых систем/ Месарович М., Мако Д., Такахара И. М. - М.:

Мир,1973-344с.

2)

Холл А. Опыт методологии для системотехники. -

М.: Советское радио, 1975. – 448 с.

Ответьте на вопросы:

1) Что называется системой?

2) Что понимается под целью функционирования

системы?

3) Какие системы относят к естественным?

4) Какие системы относят к искусственным?

5) Какие системы называют целенаправленными?

6) Что понимается под структурой системы?

7) Какая система называется сложной?

8) Что означает свойство интегративности?

9) Что означает свойство робастности?

10) Что называется окружающей средой?

11) Что собой представляет модель черного ящика?

12) В каких случаях применяется модель черного ящика?

13) Что означает и для чего используется понятие свойства системы?

14) Что понимается под термином показатель?

15) Какие типы показателей существуют?

16) Что означает термин поведение системы?

17) Что называется процессом функционирования

системы?

18) Что понимают под эффективностью процесса

функционирования?

19) Что понимается под качеством системы?

20) В чем состоит отличие между открытой и

закрытой системами?

21) Какими свойствами обладают открытые информационные системы?

22) Что такое подсистема?

23) Что понимается под термином декомпозиция?

24) Как можно определить сущность методологии

системного анализа?

25) Что означают термины агрегат и агрегирование?

26) Какие типы агрегатов вы знаете?

27) Как записывается математическая модель

агрегата-оператора?

28) Дайте определение понятия иерархия.

29) Что представляет стратифицированное

представление процесса и зачем оно необходимо?

30) Что называют слоями, что отображается с

помощью слоев?

31) Что можно представить с помощью

многоэшелонной иерархической структуры?

Тема 3. Качественные методы системного анализа

в теории информационных процессов и систем

Цели

изучения темы:

-познакомиться с задачами начального этапа жизненного

цикла информационных систем и методами их решения на основе качественного

оценивания.

Задачи

изучения темы:

-изучить методику построения дерева целей;

-изучить подходы к качественному оцениванию

альтернатив.

Успешно изучив тему, Вы

получите представление о:

-специфике начального этапа проектирования систем;

-методах, применяемых для качественного оценивания

альтернатив;

-достоинствах и недостатках каждого метода;

будете

знать:

-как выявлять и представлять цели создаваемой

информационной системы на основе метода структуризации;

-как получить необходимые для исследования идеи с

помощью метода мозгового штурма;

-как организуется работа экспертной группы, как

собираются и обрабатываются данные экспертизы.

Вопросы

темы:

1) Структуризация целей.

2) Мозговой штурм.

3) Экспертное оценивание.

4) Метод Дельфи.

Вопрос 1. Структуризация целей.

Любая деятельность подчинена

определенной цели. От того, насколько точно и полно сформулирована цель

функционирования моделируемой организации, настолько же точным и полным будет

результат создания и внедрения информационной системы. Цель может быть выражена

как в количественном (численное

значение какого-либо показателя с указанием его размерности), так и в качественном (описание на естественном

языке) виде.

Например, формулировки “доля

производственного брака в конечной продукции не должна превышать 1%”, “ответ на

обращение гражданина должен быть отправлен по электронной почте в течение 48

часов с момента получения” относятся к целям первой категории, а формулировка

“предлагаемый предприятием пакет услуг должен полностью соответствовать

потребностям его клиентов” может служить примером второй категории целей.

Как уже отмечалось, описания или модели

информационных систем часто могут быть получены лишь на основе стратификации.

Кроме того, глобальная цель, для осуществления которой создается система, может

быть конкретизирована путем установления иерархии необходимых составляющих ее

целей (подцелей). Эти подцели, в свою очередь, могут быть представлены своими

подцелями и т.д. Результатом такого процесса, который носит название структуризации целей, является дерево целей, представляющее собой иерархический граф (Рис. 13).

Рис.13. Дерево целей

Цель А является главной (глобальной)

целью. Она декомпозируется на цели (подцели) Б, В, Г, которые теперь образуют

нижеследующий (второй) уровень иерархии целей.

Цель второго уровня В декомпозирована на

подцели и включает цели (подцели) Д, Е, Ж, образующие третий уровень иерархии.

Как видно из рисунка, все цели

показанного на нем дерева связаны между собой отношением строгого порядка, при котором каждая цель (вершина дерева)

подчинена только одной цели верхнего уровня. Однако на практике встречаются и

случаи слабой иерархии, когда

некоторые цели нижних уровней подчинены одновременно более чем одной цели верхнего

уровня.

Каждая цель дерева целей может быть как

количественной, так и качественной. Формулировки целей должны удовлетворять

требованиям

-

однозначности:

формулировка не должна допускать неточное или искаженное понимание цели;

-

реалистичности:

цели должны выполняться в приемлемые сроки и при имеющихся ограничениях на

ресурсы;

-

непротиворечивости: цели не должны противоречить друг другу;

-

контролируемости: должна иметься возможность применить формальную процедуру для

установления факта достижения цели;

-

измеримости:

должна иметься возможность оценить степень прогресса.

Впервые методика дерева целей была

реализована в американской корпорации РЭНД (RAND) и получила название ПАТТЕРН (PATTERN – Planning

Assistance Through Technical Evaluation from Relevance Number),

конечной целью которой были составление и реализация планов обеспечения

глобального военного превосходства США. В своем первоначальном виде для

формирования и оценки дерева целей в методике использовались сценарии и

прогнозы с глубиной прогнозирования 10-15 лет, вводились классы критериев с

коэффициентами их относительной важности, взаимной полезности, состояния и

сроков разработки. Применение методики ПАТТЕРН в чистом виде сопряжено с

решением довольно сложных задач и имеет смысл только для очень крупных

структур.

В системном анализе предложены и другие

методики структуризации целей (методики Ю.Черняка, Е.Голубкова, Обобщенная

методика анализа целей и функций систем управления), имеющие большую

практическую направленность.

Рис. 14 иллюстрирует возможный результат

структуризации стратегической цели некоторой компании.

Рис.14. Пример структуризации цели

Вопрос 2. Мозговой штурм.

Метод мозгового штурма (метод мозговой атаки, коллективная генерация

идей) представляет собой один из эффективных методов создания новых идей. Он

применяется, начиная с 50-х годов прошлого века, и основан на предположении о

наличии в некоторой совокупности идей нескольких достаточно хороших. Сущность

метода состоит в коллективном поиске различных путей решения поставленной

задачи.

Типичными задачами для мозгового штурма

являются задачи, формулировки которых могут быть представлены конструкцией “Как

сделать нечто?”, “Как достичь чего-то?”. Такие задачи называют синтетическими. Применительно к задачам

создания информационных систем к таким задачам могут относиться задачи создания

деловых моделей, например:

-

Как обеспечить

пятипроцентный рост производства продукции при имеющихся ограничениях на

ресурсы?

-

Какие виды

сервиса из ныне отсутствующих в компании следует включить в перечень

обязательных?

Задачами, относящимися к созданию

информационной системы, которые могут решаться с применением метода мозгового

штурма, могут быть, например, такие:

-

Для достижения

каких целей нужна информационная система?

-

Какие деловые

процессы должны поддерживаться информационной системой?

-

Каким основным

требованиям должна отвечать информационная система?

Проведению мозгового штурма предшествует

подготовительный этап (Рис. 15, а).

Рис.15. Мозговой штурм: а)подготовка, б)проведение

На подготовительном этапе организаторы

ставят задачу, подбирают необходимые материалы справочно-организационного

характера и формируют состав участников, которых знакомят с предметом, местом и

временем предстоящего обсуждения. Задача должна излагаться максимально точно и

лаконично (типа вышеприведенных примеров). При подборе участников стараются

включить в их состав как участников проекта, по проблеме которого ведется

обсуждение, так и сторонних экспертов. Один из участников выполняет функции

модератора (председателя) и секретаря, фиксирующего высказанные идеи.

Совещание обычно разбивается на два

этапа: целью первого является выработка идей, второго – оценивание предложенных

идей (Рис. 15, б). При проведении первого этапа совещания стремятся обеспечить

получение как можно большего количества идей, уровень качества идей во главу

угла не ставится, обосновывать свои идеи их авторы не должны. Для достижения

этой цели участники должны придерживаться некоторых правил:

-

фиксируется любая

идея независимо от производимого ей первого впечатления;

-

приветствуется

любая высказанная идея;

-

не допускается

никакая критика высказываемых идей;

На втором этапе все высказанные и

записанные идеи подвергаются оцениванию, в результате чего одна часть идей

отвергается, другая анализируется более тщательно. Обычно итогом обсуждения

является одна, которая и предлагается от имени группы участников. На этом этапе

также применяются определенные правила в виде критериев оценки предложенных

идей.

В ряде случаев на первый и второй этапы

приглашаются разные участники. Это, с одной стороны, обеспечивает

непредвзятость и беспристрастность специалистов и, с другой стороны, с учетом

разной склонности людей к решению этих разных по характеру задач рационально

использует потенциал специалистов.

Практикой выработан определенный порядок

(процедура), в соответствии с которой реализуются как первый, так и второй

этапы совещания.

Существуют различные формы и

разновидности проведения мозгового штурма. Так, в силу того обстоятельства, что

эксперты и специалисты обычно заняты на своей основной работе и организовать

одновременное присутствие на совещании всех участников бывает трудно, часто

организуются электронные совещания.

На них осуществляется дистанционное взаимодействие участников, для чего

применяются как специальные программные системы (системы поддержки электронных совещаний), так и обычные средства

типа интернет-браузеров и электронной почты.

Некоторым аналогом мозгового штурма

являются разного рода совещательные органы типа директоратов, ученых советов,

создаваемых на временной основе комиссий.

Вопрос 3. Экспертное оценивание.

Название метода происходит от латинского

expertus (опытный). Метод основан на

предположениях о том, что 1)суммарный объем знаний группы специалистов

превосходит объем знаний одного специалиста, и 2)число вариантов решения

задачи, которые способна порождать и оценивать группа специалистов превосходит

число вариантов, которые способен порождать и оценивать один специалист. В

процессе экспертизы выделяются несколько основных этапов (Рис. 16).

Рис.16. Основные этапы процедуры экспертного оценивания

Совокупность опрашиваемых участников

процесса называется референтной, или

экспертной группой, а для

оцениваемых объектов принято использовать термин факторы. Результатом проведения экспертизы является совокупность предпочтений, для представления которых используются различные методы. Одним методов

представления мнения экспертов является метод ранжирования: наиболее

предпочтительному фактору присваивается ранг, равный единице, второму по

предпочтительности - ранг, равный двум, и т.д. Для одинаковых по значимости

факторов используются связанные ранги: например, если неразличимыми

являются факторы Ф3 , Ф 4 , Ф 5, то