Интернет–курс по дисциплине

«Информационные технологии в юридической деятельности»

Кафедра Информатики

Алехина Г.В.,

Спивакова Н.Я.

Интернет–курс по дисциплине

«Информационные технологии в юридической деятельности»

Содержание

Вопрос 1. Понятие информационного поля принятия решений.

Вопрос 2. Правовая информация.

Вопрос 3. Понятие информационной технологии (ИТ).

Вопрос 1. Понятие компьютерной информационной системы в юриспруденции (КИС в Ю).

Вопрос 2. Персональные и многопользовательские КИС в юриспруденции.

Вопрос 3. Автоматизированное рабочее место менеджера как средство реализации ИТ.

Вопрос 4. Информационная безопасность.

Тема 3. Правовые документы как основа правовой информации

Вопрос 1. Документ и его свойства.

Вопрос 2. Электронная цифровая подпись.

Вопрос 3. Автоматическая проверка правописания.

Вопрос 4. Сканирование и распознавание текстов.

Вопрос 5. Программы голосового ввода информации.

Вопрос 6. Машинный перевод текстов.

Вопрос 1. Подходы к использованию компьютерных технологий в юриспруденции.

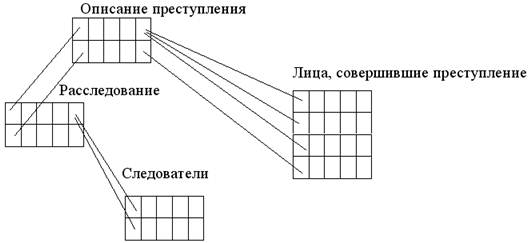

Вопрос 2. Методы решения задач в сфере расследования преступлений.

Вопрос 3. Информационные технологии правотворческой деятельности.

Вопрос 4. Методы решения задач правотворчества.

Тема 5. Базы данных в юридической деятельности

Вопрос 1. Задачи поиска правовой информации.

Вопрос 2. Справочные правовые системы.

Вопрос 3. Основные свойства и параметры СПС.

Вопрос 4. Проблема юридической обработки информации в СПС.

Вопрос 5. Критерии выбора СПС.

Тема 6. Технология работы в среде СПС Консультант Плюс

Вопрос 1. Начало работы в СПС Консультант Плюс.

Вопрос 3. Правовой навигатор и его использование при решении поисковых задач.

Тема 7. Консультационные системы в юридической деятельности

Вопрос 1. Понятие интеллектуальных информационных технологий.

Вопрос 3. Самообучающиеся системы.

Вопрос 4. Системы опознавания образов.

Вопрос 5. Программы обработки естественного языка.

Вопрос 7. Аналитические системы, позволяющие искать связи между событиями.

Вопрос 8. Информационно-консультационные системы.

Вопрос 9. Обучающие программы.

Тема 8. Информационные технологии в правоохранительной и правоприменительной деятельности

Вопрос 1. Характеристика основных информационных подразделений и систем МВД.

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» представляет собой обобщенный анализ применения информационных технологий в юридической практике. Различные отрасли правотворчества, правоприменения, оперативно-розыскной деятельности используют большие массивы разнородной информации. Современные информационные технологии позволяют не только использовать их для оптимального поиска, хранения и передачи информации, но и создают новую нетривиальную информацию. Дисциплина входит в состав цикла базовых дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 030900 «Юриспруденция». Предметом изучения являются способы и методы сбора, хранения и обработки информации, данных и знаний, необходимых для эффективной деятельности современного юриста. Объектом изучения выступают способы автоматизации решения рутинных и интеллектуальных задач в законотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при прохождении курсов «Информатика», «Теория государства и права», «Конституционное право».

Цель изучения дисциплины: приобретение студентом знаний о методах и способах сбора, хранения и обработки и анализа правовой информации, об информационных системах, применяемых в законотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности, о роли информационных технологий в повышении эффективности работы.

Задачи изучения дисциплины:

· ознакомление со свойствами правовой информации и принципами ее классификации;

· знакомство с разными видами и классами информационных технологий;

· изучение информационных систем, реализующих информационные технологии юриспруденции;

· изучение особенностей и возможностей информационных технологий разных классов;

· знакомство с интеллектуальными информационными системами, их архитектурой и сферой применения;

· получение навыков работы с текстовыми правовыми документами;

· приобретение навыков работы в справочных правовых системах.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

Иметь представление:

· о способах и методах сбора, хранения, анализа информации;

· об особенностях работы с правовой информацией разного вида;

· об использовании в информационных технологиях в юриспруденции достижений других наук;

· об интеллектуальных информационных системах, их возможностях и недостатках;

· о компьютерных преступлениях и преступлениях, использующих компьютерные технологии;

· об информационной безопасности.

Знать:

· понятийный аппарат, используемый в рамках изучаемой дисциплины;

· особенности информационных технологий, применяемых в различных областях правовой сферы;

· методы защиты информации.

Приобрести навыки:

· работы с текстовыми правовыми документами;

· профессиональной работы в СПС Консультант Плюс;

· использования полученных знаний в профессиональной деятельности.

Цели и задачи изучения темы: знакомство с базовыми понятиями правовой информатики, получение представлений об информационных технологиях и подходах к их классификации.

В результате изучения темы Вы:

Узнаете:

· основные области информационной сферы и их связь между собой;

· типичны информационные процессы, происходящие в правовом поле принятия решений;

· различные подходы к классификации правовой информации;

· понятие информационных технологий и подходы к их классификации.

Приобретете следующие профессиональные компетенции:

· способность ориентироваться в процессах, происходящих в информационной сфере общества, выделять источники и приемники циркулирующей там информации;

· умение выделять и описывать информационные технологии разного типа, применяемые в юриспруденции;

· приобретете навыки классификации информационных технологий;

· приобретете навыки классификации правовой информации.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· Информационная сфера – сфера деятельности, связанная с созданием, распространением, преобразованием и потреблением информации.

· Информационные процессы - процессы производства, передачи, поиска, получения и распространения информации.

· Правовая информация – сведения (сообщения, данные) о фактах, событиях, предметах, лицах, явлениях, протекающих в правовой сфере, содержащиеся в различных источниках и используемых государством и обществом для решения задач правотворчества, правоприменительной и правоохранительной деятельности, защиты прав и свобод личности.

· Официальная правовая информация – это информация, исходящая от полномочных государственных органов, имеющая юридическое значение и направленная на регулирование общественных отношений.

· Информация индивидуально правового характера, имеющая юридическое значение – это информация, исходящая от различных субъектов права, не имеющих властных полномочий, и направленная на создание (изменение, прекращение) конкретных правоотношений.

· Неофициальная правовая информация – это материалы и сведения о законодательстве и практике его осуществления (применения), не влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм.

· Правовая норма – общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

· Информационная технология – система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на основе применения аппаратных и программных средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями.

· Аппаратные (технических) средства, предназначенные для организации процесса переработки данных (информации, знаний), а также аппаратные (технические) средства, предназначенные для организации связи и передачи данных (информации, знаний) называют базовыми информационными технологиями.

· Под предметной технологией понимается последовательность технологических этапов по преобразованию первичной информации в результатную в определенной предметной области, не зависящая от использования средств вычислительной техники и информационной технологии.

· Обеспечивающие информационные технологии – это технологии обработки информации, которые могут использоваться как инструментарий в различных предметных областях для решения различных задач.

· Такая модификация обеспечивающих информационных технологий, при которой реализуется какая-либо из предметных технологий, представляет собой функциональную информационную технологию.

1. Понятие информационного поля принятия решений.

2. Понятие правовой информации.

3. Понятие информационной технологии.

Настоящее время характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится практически к любой сфере деятельности человека.

Важное место в понимании такого понятия как «информация» и механизма информационных процессов в обществе и его институтах занимает понятие информационной среды (информационного поля принятия решений), которая является с одной стороны, проводником, преобразователем и распространителем информации, а с другой источником побудительных причин деятельности людей.

Рассмотрим следующие понятия:

· информационная сфера (рис. 1) – сфера деятельности, связанная с созданием, распространением, преобразованием и потреблением информации.

Рис. 1. Модель информационной сферы

· информационные процессы – процессы производства, передачи, поиска, получения и распространения информации. К информационным процессам следует также относить и процессы создания и применения информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.

Типичный информационный процесс состоит из следующих этапов:

1. Создание информации: информация создается в процессе любой интеллектуальной деятельности людей.

2. Кодирование информации: для хранения и передачи информации по каналам ее необходимо преобразовать их одного вида в другой. Например, перенести с бумажного носителя на электронный. При создании информационных массивов информацию кодируют для упрощения дальнейшего поиска.

3. Тиражирование информации: увеличение экземпляров информации для обеспечения различных пользователей. В этом случае становится актуальной проблема достоверности информации.

4. Распространение информации: информация из информационных ресурсов распространяется путем подготовки информационных продуктов и предоставления информационных услуг. Распространение информации может тормозиться информационными барьерами. Распространение информации может быть ограничено из соображений безопасности личности, коллектива или государства.

5. Потребление информации: служит для удовлетворения потребностей граждан. В результате потребления информации может создаваться новая информация, поэтому один информационный процесс порождает множество других информационных процессов.

Суммируя имеющиеся позиции и законодательные решения можно дать следующее определение правовой информации:

Правовая информация – сведения (сообщения, данные) о фактах, событиях, предметах, лицах, явлениях, протекающих в правовой сфере, содержащиеся в различных источниках и используемых государством и обществом для решения задач правотворчества, правоприменительной и правоохранительной деятельности, защиты прав и свобод личности.

Свойства правовой информации.

1) Правовая информация имеет официальный и документальный характер.

2) Правовая информация должна быть достоверной. Но этот термин в данном случае понимается в специфическом смысле. Достоверность нормативной правовой информации — это соответствие имеющихся текстов закона первоначальному (аутентичному) тексту, образцу («эталону»). Наряду с термином «достоверность» допустимо употреблять термин «адекватность». Здесь неуместен термин «истинность». Его целесообразно использовать для характеристики результатов установления фактической стороны дела в правоприменительной деятельности.

3) Правовая информация может иметь объективный или субъективный характер.

4) Правовая информация изменяется во времени. Ее количество непрерывно растет. Часть правовой информации устаревает, вместо нее появляется новая информация: новые законодательные акты, новые, более точные толкования. Со временем меняются и режим правовой информации:

5) Правовая информация невозможна без материального носителя.

6) Системность нормативной правовой информации — это совокупность нормативных правовых актов (или норм), группирующихся вокруг некоторого «кристаллизационного» управляющего центра. Для всей правовой системы таким центром является Конституция РФ.

7) Режим доступа. Режим доступа к информации регламентируется законодательством:

· общего доступа;

· ограниченного доступа: государственная тайна, конфиденциальная информация, персональные сведения.

На процессы восприятия правовой информации влияют следующие факторы:

· потребность в правовой информации;

· интерес к правовой информации;

· социокультурный уровень потребителя правовой информации.

Правовую информацию, в зависимости от того, кто является ее «автором», то есть от кого она исходит и на что направлена, можно разделить на три большие группы: официальная правовая информация, информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение, и неофициальная правовая информация).

Официальная правовая информация это информация, исходящая от полномочных государственных органов, имеющая юридическое значение и направленная на регулирование общественных отношений. Такую информация, например, содержат законы, указы, приказы, постановления, письма и другие документы, принятые Государственной думой, Президентом РФ, министерствами и другими государственными институтами.

Информация индивидуально правового характера, имеющая юридическое значение, это информация, исходящая от различных субъектов права, не имеющих властных полномочий, и направленная на создание (изменение, прекращение) конкретных правоотношений. Такую информацию содержат договоры, доверенности, жалобы, заявления иски.

Неофициальная правовая информация это материалы и сведения о законодательстве и практике его осуществления (применения), не влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм.

Юридическая сила нормативного правового акта это свойство акта порождать определенные правовые последствия. Юридическая сила акта указывает на место акта в системе правовых актов и зависит от положения и компетенции органа, издавшего акт.

Под информационной технологией следует понимать систему методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на основе применения аппаратных и программных средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями.

Классификация ИТ.

Понятие информационной технологии не может быть рассмотрено отдельно от технической (компьютерной) среды, т.е. от базовой информационной технологии.

Аппаратные (технических) средства, предназначенные для организации процесса переработки данных (информации, знаний), а также аппаратные (технические) средства, предназначенные для организации связи и передачи данных (информации, знаний) называют базовыми информационными технологиями.

Под предметной технологией понимается последовательность технологических этапов по преобразованию первичной информации в результатную в определенной предметной области, не зависящая от использования средств вычислительной техники и информационной технологии.

Упорядоченную последовательность взаимосвязанных действий, выполняемых в строго определенной последовательности с момента возникновения информации до получения заданных результатов называют технологическим процессом обработки информации. Необходимо помнить, что предметная технология и информационная технология влияют друг на друга.

Технологический процесс обработки информации зависит от характера решаемых задач, используемых технических средств, систем контроля, числа пользователей и т.д.

В связи с тем, что информационные технологии могут существенно отличаться в различных предметных областях и компьютерных средах, выделяют такие понятия как обеспечивающие и функциональные технологии.

Обеспечивающие информационные технологии это технологии обработки информации, которые могут использоваться как инструментарий в различных предметных областях для решения различных задач.

Модификация обеспечивающих информационных технологий, при которой реализуется какая-либо из предметных технологий, представляет собой функциональную информационную технологию.

Таким образом, функциональная информационная технология образует готовый программный продукт (или часть его), предназначенный для автоматизации задач в определенной предметной области и заданной технической среде.

В зависимости от вида обрабатываемой информации, информационные технологии могут быть ориентированы на разные виды данных или знаний.

В зависимости от вида обрабатываемой информации, информационные технологии могут быть ориентированы на:

· обработку данных (например, системы управления базами данных, электронные таблицы, алгоритмические языки, системы программирования и т.д.);

· обработку тестовой информации (например, текстовые процессоры, гипертекстовые системы и т.д.);

· обработку графики (например, средства для работы с растровой графикой, средства для работы с векторной графикой);

· обработку анимации, видеоизображения, звука (инструментарий для создания мультимедийных приложений);

· обработку знаний (экспертные системы).

Следует помнить, что современные информационные технологии могут включать обработку различных видов информации и тем самым представлять собой интегрированные информационные технологии.

1. Какими примерами можно проиллюстрировать движение и формирование информации в информационной сфере?

2. Как выглядела схема информационной сферы до широкого использования компьютерных технологий?

3. Для каких целей целесообразно использовать деление правовой информации, приведенное в пособии? Как такое деление соотносится с другими способами разделения правовой информации?

4. В каких случаях целесообразно использовать тот или иной подход к классификации информационных технологий?

5. Как происходит зарождение и распространение правовой информации?

6. Какие виды информации циркулируют в правовой сфере?

7. Что такое информационные технологии?

8. Какие подходы к классификации ИТ вы знаете?

9. Чем отличаются предметные технологии от базовых?

Основная литература:

1. Беляева Т., Кудинов А., Пальянова Н., Чубукова С., Элькин В. Правовая информатика. Теория и практика. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – Юрайт, 2013. – 336 с.

2. Введение в правовую информатику. Под общ. редакцией Новикова Д.Б. и Камынина В.Л. М., Консультант Плюс, 2009 (гл. 1, параграф 1).

Обратите внимание на:

· наличие двух частей информационной сферы и на те области, на которые делится каждая из ее частей;

· на способы возникновения и распространения правовой информации;

· на свойства и особенности правовой информации;

· на различие видов правовой информации, определяющие ее свойства и сферу использования;

· различие понятий «информационная технология» и «компьютерная программа»;

· на различие подходов к классификации информационных технологий.

Дополнительная литература:

1. Акопов Г. Л. Правовая информатика: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2010. –320 с.

2. Алехина Г.В., Спивакова Н.Я. Информационные технологии в юриспруденции. – МФПА, 2010.(учебное пособие).

3. Копылов В.А. Информационное право.: Учебник. – М.: Юристъ, 2002. – 512 с.

Обратите внимание на:

· факторы, влияющие на восприятие правовой информации;

· роль информационных технологий в юриспруденции;

· особенности функциональных технологий разного вида;

· сферу применения информационных технологий обработки знаний.

Задание 1.

Приведите пример правовой информации. Рассмотрите информационные процессы, в которых эта информация может циркулировать. Результаты запишите в таблицу.

Задание 2.

Проведите классификацию правовой информации, найденной по запросу ТРУДОВЫЕ СПОРЫ.

Задание 3.

При выполнении Задания 2 вы использовали разные информационные технологии. Перечислите их. Определите, к какому классу их можно отнести. Используйте разные подходы к классификации.

Цели и задачи изучения темы: получение знаний о автоматизированных системах, применяемых в юриспруденции, их свойствах, способах реализации и защиты. В результате изучения темы студент сможет ориентироваться на рынке юридических информационных систем, познакомится с основами понятийного аппарата изучаемой дисциплины.

В результате изучения темы Вы:

Узнаете:

· составные части компьютерной информационной системы (КИС);

· свойства систем, важные для правильного функционирования КИС;

· для каких целей используются локальные и многопользовательские КИС в юриспруденции;

· как организуются автоматизированные рабочие места (АРМ);

· какова роль ситуационных центров;

· о информационной безопасности КИС.

Приобретете следующие профессиональные компетенции:

· декомпозиция компьютерной информационной системы, выделение основных подсистем;

· умение оценивать потребности пользователя при создании автоматизированного рабочего места;

· навыки классификации компьютерных информационных систем в юриспруденции;

· навыки выделения ИТ, лежащих в основе КИС;

· понимание значения информационной безопасности в общей системе государственной безопасности.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· Автоматизированная информационная система является средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных и другие современные информационные технологии и техника.

· «Логическая бомба» – программа, которая запускается при определенных временных или информационных условиях для осуществления вредоносных действий (как правило, несанкционированного доступа к информации, искажения или уничтожения данных). Многие вредоносные программы, такие как вирусы или черви, часто содержат логические бомбы, которые срабатывают в заранее определенное время или при выполнении определенных условий, например, в пятницу 13-го или в день смеха. К логическим бомбам, как правило, относят код, который приводит к не сообщённым заранее последствиям для пользователей. Таким образом, отключение определенной функциональности или окончание работы условно-бесплатных программ, после завершения установленного периода, не считается логической бомбой.

· Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или сервисов. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Для защиты от фишинга производители основных интернет-браузеров договорились о применении одинаковых способов информирования пользователей о том, что они открыли подозрительный сайт, который может принадлежать мошенникам. Новые версии браузеров уже обладают такой возможностью, которая, соответственно, именуется «антифишинг».

· Целостность система существует, как единое целое, которое может быть разделено на составляющие части. При этом все элементы и части экономической системы должны служить общей цели.

· Сложность КИС В Ю обладает большим количеством прямых и обратных связей между элементами.

· Структурированность наличие совокупности систем, подсистем, элементов и взаимодействий между ними, определяющих внутреннюю организацию целостной системы.

· Иерархичность возможность расположить части или элементы системы в порядке от высшего к низшему. В иерархичных системах составные части могут рассматриваться не только как составная часть целой системы, но и как целая система, в свою очередь, состоящая из элементов. Благодаря иерархичности экономической системы становится возможным осуществление целенаправленного управления более эффективным способом.

· Целенаправленность у КИС В Ю есть цель ее развития и она стремиться к ее достижению.

· Эмерджентность – КИС В Ю вне зависимости от условий изменения внешней среды должна сохранять свойство целостности. При этом КИС В Ю обладает в целом, такими свойствами, которыми не обладают ее отдельные компоненты.

· Адаптивность КИС В Ю в процессе функционирования может приспосабливаться к изменению внутренних и внешних условий с целью повышения качества управления.

· лабильность подвижность функций элементов КИС В Ю при сохранении стабильности системы в целом.

· Неаддитивность совокупное функционирование взаимосвязанных элементов системы порождает качественно новые свойства единой системы, при чем этих качеств не было у элементов системы изначально.

· Инвариантность структуры невозможность полного представления КИС В Ю разделением на конечное множество описаний ее составных частей.

· Непрерывность функционирования КИС В Ю существует до тех пор, пока она функционирует.

· Управляемость КИС В Ю подвержена сознательной организации целенаправленного функционирования ее самой и входящих в ее состав элементов.

· Развиваемость КИС В Ю является динамической системой, постоянно изменяющей свои свойства и совершенствующей уровень организации.

· Оптимальность функционирования КИС В Ю должна функционировать оптимальным образом.

· Единство многообразия форм все составляющие компоненты системы существуют, поскольку существует сама система как единое целое.

· Неопределенность развития конкретный путь эволюции КИС В Ю всегда неизвестен. Есть возможность лишь прогнозировать общее направление развития системы.

· Декомпозиция – разделение на подсистемы. Одну и ту же систему можно разделить разными способами – в зависимости от целей декомпозиции: по точкам входа, по ресурсам, по сильным связям.

· Однопользовательские (или персональные) КИС В Ю, которые являются обособленными, не связанными и не взаимодействующими постоянно с другими КИС, а также используемые только своим непосредственным и единственным пользователем.

· Многопользовательские (или распределенные) КИС В Ю, в которых более чем один пользователь. В таких системах есть возможность позволить использование одного или нескольких компонентов одной или нескольких КИС В Ю и соответствующих им информационных технологий другими людьми (пользователями системы).

· АРМ (автоматизированное рабочее место юриста) – индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста.

· Ситуационный центр – организационно-технический комплекс, основу которого составляют информационное и программное обеспечение поддержки управленческих решений на основе комплексного мониторинга факторов влияния на развитие происходящих процессов.

1. Понятие компьютерной информационной системы в юриспруденции (КИС в Ю).

2. Персональные и многопользовательские КИС в юриспруденции.

3. Автоматизированное рабочее место менеджера как средство реализации ИТ.

4. Информационная безопасность.

В ст. 2 Закона об информации информационная система определяется как «совокупность содержащейся в базе данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств».

Естественно, с развитием информационных технологий и вычислительной техники все большее значение и распространение приобретает такой вид информационных систем, как автоматизированные информационные системы.

Автоматизированная информационная система является средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных и другие современные информационные технологии и техника.

КИС в Ю обладают следующими особенностями:

· в КИС в Ю параметры результата формируются и задаются в виде определенной цели (задачи) гораздо раньше, чем достигается результат, т.е. промежуток между постановкой задачи и получением результата достаточно велик;

· в КИС в Ю не обязательно, чтобы значение цели совпадало со значением полезного результата, т.е. одной цели соответствует множество значений полезного результата.

Реализация функций КИС В Ю невозможна без знания ориентированных на нее ИТ. С другой стороны, ИТ могут существовать и вне КИС В Ю. Таким образом, ИТ это более емкое понятие, чем КИС В Ю, отражающее современное представление о процессах преобразования информации в информационном обществе.

Свойства КИС В Ю.

Множество элементов КИС В Ю обладает неким единством, которое выражается в общесистемных свойствах.

Среди свойств, присущих КИС В Ю, можно выделить следующие:

· целостность система существует, как единое целое, которое может быть разделено на составляющие части. При этом все элементы и части системы должны служить общей цели;

· сложность КИС В Ю обладает большим количеством прямых и обратных связей между элементами;

· структурированность наличие совокупности систем, подсистем, элементов и взаимодействий между ними, определяющих внутреннюю организацию целостной системы;

· и прочие.

Декомпозиция компьютерной информационной системы позволяет выделить следующие подсистемы:

· вычислительную подсистему;

· информационную;

· математическое обеспечение;

· программное обеспечение;

· лингвистическое обеспечение;

· правовое обеспечение.

Каждая из этих подсистем в свою очередь является сложной системой, состоящей из ряда подсистем.

Вычислительная подсистема состоит из компьютеров, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств.

Лингвистическая подсистема состоит из подсистем описания поисковых языков баз данных, языков создания запросов и пр.

По числу пользователей КИС В Ю можно классифицировать следующим образом:

· однопользовательские (или персональные) КИС В Ю, которые являются обособленными, не связанными и не взаимодействующими постоянно с другими КИС, а также используемые только своим непосредственным и единственным пользователем;

· многопользовательские (или сетевые) КИС В Ю, в которых более чем один пользователь. В таких системах есть возможность позволить использование одного или нескольких компонентов одной или нескольких КИС В Ю и соответствующих им информационных технологий другими пользователями системы. Организация распределенной информационной системы необходима для подразделений, занимающихся различными видами деятельности, в случае постоянной необходимости в оперативном получении информации из базы данных дистанционно удаленных подразделений. Также потребность во внедрении такой системы может возникать при необходимости консолидации в общей базе данных информации содержащейся в базах данных подразделений с целью дальнейшего анализа данных и формирования отчетов из одной базы, как в целом, так и в отдельности по каждому подразделению.

Подобная информационная система реализуется при необходимости введения централизованных изменений структуры и конфигурации правил работы базы данных для функционирования всех удаленных подразделений и юридических лиц. При этом может запрещаться возможность изменения некоторых правил непосредственно из отдаленных подразделений.

АИС можно также разделить по виду решаемых задач на:

· автоматизированные вычислительные комплексы;

· автоматизированные информационно-справочные системы;

· автоматизированные консультирующие системы, которые служат для поддержки принятия решений;

· автоматизированные рабочие места;

· автоматизированные обучающие системы;

· ситуационные центры (комнаты).

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Автоматизированные информационно-справочные системы.

Как следует из названия, подобные системы служат для хранения и выдачи пользователю определенной правовой информации. АИС можно разделить на полнотекстовые и фактографические.

Ситуационные центры.

Ситуационные центры в последние годы находят все большее применение в сфере принятия обоснованных решений для сложных аналитических задач. Они эффективно используются для управления ресурсами компаний и регионов, ускорения подготовки управленческих решений и в других областях.

Можно отметить несколько групп потребителей ситуационных центров (комнат) — они отличаются, прежде всего, степенью детерминированности решаемых задач и когнитивностью — направлением вектора познания ситуации.

Детерминированность определяется степенью хаотичности ситуации, законченностью постановки задачи, информационной открытостью проблемы, стереотипностью обучающих примеров и прочими факторами. Например, к сильно детерминированным задачам можно отнести некоторые задачи управления движением ракетой или регулирования распределения электроэнергии. К менее детерминированным задачам можно отнести задачи всеобъемлющего управленческого учета в системах корпоративного или государственного операционного контроллинга. Стратегический и мотивационный контроллинг — это уже сфера слабо детерминированных задач. А вектор когнитивности определяет направленность информационных потоков при исследовании ситуации. Каждая ситуация должна быть познана и структурирована, иначе ее не разрешить.

Создание ситуационных центров (СЦ) является сегодня одной из актуальнейших задач повышения эффективности управленческой деятельности. В настоящее время в мире насчитывается несколько сотен ситуационных центров, и количество их продолжает увеличиваться. Достаточно активно сегодня ситуационные центры начинают внедряться и в образовании. Это действительно эффективная форма передачи знаний. Сегодня знания, кадры, специалисты — актуальнейшее условие, оно будет определять в ближайшее время развитие всех сфер деятельности в нашей стране.

Важнейшими факторами, обеспечивающими активное внедрение СЦ в практическую деятельность органов управления, являются:

· необходимость совершенствования управленческих процедур путем включения в них руководства не только на этапе принятия, но и выработки решения;

· возможность оптимизации принимаемых решений путем их экспертной оценки и моделирования ситуации с помощью современных информационных технологий;

· возможность повышения качества предварительного анализа информации и вырабатываемого решения путем использования современных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию средств связи, аналитической обработки и визуализации информации;

· необходимость обеспечения лиц, вырабатывающих и принимающих решения, достоверной полной информацией по проблеме;

· возможность оперативного доступа первого лица ко всей информации, относящейся к вопросу, требующему решения.

Для решения стоящих перед ситуационными центрами задач требуются большие объемы и высокая интенсивность поступления входной информации, что делает абсолютно необходимым использование современных средств, обеспечивающих высокие возможности приема, воспроизведения и восприятия информации.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) – индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста.

В состав АРМ входят, как правило, персональный компьютер, принтер, графопостроитель, сканер и другие устройства, а также прикладные программы, призванные решать конкретные задачи из профессиональной деятельности.

Поскольку АРМ отличаются от КИС развитыми функциональными возможностями, последние могут входить в состав АРМ в качестве подсистем.

Обычно различают три способа построения АРМ в зависимости от структуры исполнения: индивидуального пользования, группового пользования и сетевой. Сетевой способ построения кажется наиболее перспективным, поскольку позволяет получать информацию из удаленных банков данных, вплоть до федерального и международного уровня, а также обмениваться интересующей информацией между структурными подразделениями, не прибегая к другим средствам связи.

Примером АРМ, используемого в деятельности органов внутренних дел, может служить АРМ «ГРОВД», которое создано с целью совершенствования информационного обеспечения оперативно-розыскной и управленческой деятельности городских и районных органов внутренних дел. АРМ спроектировано как совокупность взаимосвязанных подсистем, каждая из которых может функционировать автономно. Система позволяет выполнять статистическую обработку информации.

Пользователь может использовать как отдельные ИТ, так и их совокупность, объединенную в КИС В Ю. Комплекс обеспечивающих и функциональных информационных технологий, поддерживающих выполнение целей управленческого работника лица, принимающего решение (ЛПР), реализуется на основе автоматизированных рабочих мест (АРМ).

На номенклатуру АРМ и совокупность включаемых в них ИТ влияют структура управления, сложившаяся в учреждении, технологии предметных областей, схема распределения обязанностей и целей между сотрудниками. Таким образом, номенклатура АРМ зависит от управленческой структуры, а содержание от целей, реализуемых ЛПР.

В соответствии с Президентской программой «Правовая информатизация федеральных органов государственной власти» от 4 августа 1995 г, задачи сбора, обработки, хранения, анализа правовой информации и организации ее использования возложены на Минюст России.

Центральным узлом информационно-вычислительной системы Минюста России является Научный центр правовой информации при Минюсте России (НЦПИ). В 43 субъектах Российской Федерации созданы учреждения Минюста России центры правовой информатизации (ЦПИ).

Выполняя важные функции по обеспечению общества сведениями и знаниями, информация в то же время может причинить ему определенный ущерб.

Первый аспект информационной безопасности – защита самой информации.

Информационная безопасность – это состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие. Средствами защиты информации являются организационные, правовые, технические меры по сохранению информации, предотвращению угрозы ее похищения или уничтожения. Все средства защиты информации делятся на юридические и технические.

Юридические средства защиты информации определяют права доступа и распространения информации.

Технические средства защиты информации включают пароли и средства криптографической защиты. Технические меры защиты, как правило, применяются в совокупности с административными мероприятиями.

Второй аспект – проблема отбора качественной и достоверной информации, т. е. освобождения информационной среды от «загрязнения».

Правовые вопросы общей безопасности рассмотрены в Законе РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 года. Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

Информатизация вызвала и негативные последствия – появились новые виды преступлений (компьютерные), основанные на возможностях несанкционированного и неправомерного доступа к информации. Это компьютерные вирусы, «логические бомбы», «фишинг» и другие виды мошенничества; программы, допускающие неправомерное проникновение в информационные сети с целью «электронной кражи» денег, а также «электронный» шпионаж.

К компьютерным преступлениям некоторые ученые относят и преступления, совершенные с помощью компьютеров. Основная часть таких преступлений связана с незаконным тиражированием интеллектуальной собственности.

1. Что такое информационная система?

2. Какие свойства компьютерных информационных систем вы знаете? Какое значение они имеют именно для юридических КИС?

3. Как классифицируют КИС?

4. Что такое ситуационные центры и каково их значение?

5. Как реализуются различные информационные технологии в АРМ?

6. Какие меры принимаются государством для обеспечения информационной безопасности?

7. Какие виды преступлений основаны на компьютерных технологиях?

Основная литература:

1. Беляева Т., Кудинов А., Пальянова Н., Чубукова С., Элькин В. Правовая информатика. Теория и практика. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – Юрайт, 2013. – 336 с.

Обратите внимание на:

· отличие информационной технологии от компьютерной информационной системы;

· состав КИС;

· дополнительные возможности обработки информации в многопользовательских системах;

· отличие данных в полнотекстовых и фактографических КИС;

· сравнение АРМ и КИС;

· перспективность использования ситуационных центров;

· многообразие задач информационной безопасности.

Дополнительная литература:

1. Акопов Г. Л. Правовая информатика: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2010. –320 с.

2. Информационные технологии в юриспруденции. Серия: высшее профессиональное образование. / Под ред. С. Я. Казанцева. – М: Изд. центр «Академия», 2011. – 516 с.

3. Курс правовой информатики: Учебник для вузов. / Гаврилов О.А.- М.;НОРМА, 2000.-432 с.

Обратите внимание на:

· классификацию компьютерных информационных систем;

· структуру информационных систем управления;

· оснащение АРМ юристов разной квалификации;

· задачи, решаемые в ситуационных центрах;

· ИТ, применяемые в ситуационных центрах.

Продумайте ответ на следующие предлагаемые к обсуждению вопросы:

1. Из каких компонентов мог бы состоять «АРМ продвинутого студента»?

2. Какие средства защиты информации, хранящейся в МВД, наиболее действенны?

3. Какие проблемы вы бы хотели решить в хорошо оборудованном ситуационном центре?

4. Нужно ли защищать персональные данные?

5. Может ли информация в интернете вызвать угрозу национальной безопасности, или нужна ли цензура в интернете?

Задание 1.

Приведите примеры средств защиты данных отделения банка:

1. юридические средства защиты:

· закон о защите банковской тайны;

· иерархия пользователей по возможности получения и редактированию информации;

· мониторинг транзакций по пользователям;

· мониторинг транзакций по сотрудникам.

2. технические средства:

· шифрование банковской информации;

· системы пин-кодов для банковских карт;

· сетевые экраны;

· пароли доступа к базам данных;

· средства внешнего наблюдения.

Задание 2.

Докажите, что справочная правовая система Консультант Плюс действительно является автоматизированной информационной системой. Опишите ее основные свойства.

Задание 3.

Заполните пропущенные ячейки таблицы с понятиями, их определениями и примерами.

|

Понятие |

Определение |

Примеры |

|

|

среда, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных и другие современные информационные технологии и техника |

|

|

Инвариантность структуры |

|

|

|

|

|

1. Система государственного управления с определенной подчиненностью органов. 2.Система классификации живых организмов (от классов к видам). 3. Система каталогов (папок) на диске компьютера. |

Цели и задачи изучения темы: изучение понятий документированной информации, ее свойствах, методах хранения и обработки. В результате изучения данной темы студенты познакомятся с информационными технологиями работы с электронными и бумажными документами, работы с текстовыми документами и программными продукции профессиональной работы с текстовыми документами.

В результате изучения темы Вы:

Узнаете:

· содержание понятия документ и его свойства;

· для чего служат и какую информацию содержат реквизиты документа;

· особенности электронных документов;

· особенности реквизитов нормативно-правовых документов;

· правовые и информационные основы применения ЭЦП;

· ИТ работы с текстовыми документами;

· содержание понятий машинный перевод, голосовой ввод, распознавание текста;

· программные продукты автоматизации работы с текстовыми документами.

Приобретете следующие профессиональные компетенции:

· узнаете о технологиях и возможностях машинного перевода;

· сможете оценивать применимость методов машинного перевода в разных целях;

· узнаете о технологиях и возможностях голосового ввода информации;

· узнаете о технологиях и возможностях распознания речи;

· узнаете о технологиях и возможностях распознавания текста;

· приобретете навыки поиска и указания реквизитов цитируемых нормативно-правовых документов;

· приобретете навыки работы с программными продуктами распознавания текста;

· приобретете навыки оптимального использования автоматической проверки орфографии;

· приобретете навыки пользования машинными переводчиками текста.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· Документ - зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

· Реквизиты документа (лат. Requisitum - необходимое) – совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или законом для документов, без которых они не могут служить основанием для совершения операций, и отсутствие которых лишает документ юридической силы.

· Юридическая сила нормативного акта обязательное соответствие акта, с меньшей юридической силой, акту с большей юридической силой. Юридическая сила нормативного акта зависит от места правотворческого органа в аппарате государства, от его компетенции, а все это определяется значением решаемых данным государственным органом задач.

· ЭЦП (электронная цифровая подпись) (закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002) – последовательность символов, полученная в результате преобразования исходной информации с помощью специальной программы – закрытого ключа. Эта последовательность символов преобразуется с помощью открытого ключа и позволяет определить владельца закрытого ключа и подтвердить подлинность документа.

· Электронная подпись (закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

· Голосовой ввод – технологии преобразование потока акустической информации, полученной от диктора, в текстовый документ. Голосовой ввод может быть настроен как на произвольного диктора, как и обучен для распознания конкретного человек.

· Распознавание речи – многоцелевой анализ фонограммы диктора с целью ввода информации в компьютер, определение акустического фона, распознание смысла сообщения, анализ пола, возраста и других характеристик диктора.

· Разрешение изображения – характеристика количества информации, содержащейся в изображении. Разрешение измеряется в ppi (пикселей на дюйм) и численно равно количеству пикселей изображения на длине в 1 дюйм. Чем выше разрешение – тем больше информации содержит файл, – тем выше качество распознания текста.

· Распознавание текста – метод оцифровки отсканированного текста, при котором отсканированное изображение тестового блока превращается в текстовый документ.

· Машинный перевод – процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы. Так же называется направление научных исследований, связанных с построением подобных систем.

· Диктор (системы распознавания речи) – человек, аудиозапись речи которого подлежит исследованию.

· Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

· Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - уполномоченный федеральный орган).

· Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

· Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

· Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее – проверка электронной подписи).

Вопросы темы:

1. Документ и его свойства.

2. Электронная цифровая подпись.

3. Автоматическая проверка правописания.

4. Сканирование и распознавание текстов.

5. Программы голосового ввода информации.

6. Машинный перевод текстов.

Документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Документирование информации – обязательное условие включения в информационные ресурсы. Для придания документу юридической силы (а в правовой сфере используются только такие документы) необходимо подписание его в порядке, установленном законодательством.

Каждый юридический документ имеет определенные реквизиты: номер, название, дату регистрации, автора или орган, создавший документ. Номер и дата регистрации служат для однозначной идентификации документа, название указывает на сущность самого документа, принявший орган (или автор) позволяет определить юридическую силу нормативного акта.

Документы, хранимые и обрабатываемые с помощью АИС, могут подтверждаться электронной цифровой подписью.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Видами электронных подписей, отношения в области, использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная подпись).

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:

1. получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2. позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3. позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4. создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

1. ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

2. для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.

При использовании неквалифицированной электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, если соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной электронной подписи, установленным настоящим Федеральным законом, может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки электронной подписи.

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - уполномоченный федеральный орган).

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее – проверка электронной подписи).

Правовой документ, содержащий орфографические или случайные ошибки, не имеет юридической силы. Поэтому при подготовке документов необходимо использовать программы проверки правописания.

Программа проверки правописания – программа, сравнивающая слово документа с эталоном, хранящемся в специальном словаре. Если слово не найдено в словаре, выдается сообщение об ошибке.

В настоящее время используются следующие алгоритмы проверки правописания:

· словарь содержит расположенные в алфавитном порядке слова заданного языка со всеми возможными грамматическими формами. Проверка производится прямым перебором. При расширении словаря пользователем необходимо добавить слово со всеми возможными грамматическими формами;

· учитываются все морфологические признаки слова, и определяется основа; при проверке отдельно проверяется основа и возможные морфологические формы.

Последний метод реализован, например, в программе проверки правописания «Орфо».

Сканирование и распознавание текстов – процесс преобразования бумажного документа в машиночитаемый.

Процесс преобразования состоит из двух этапов:

· создания растрового изображения документа;

· преобразование изображения букв в редактируемый текст.

Качество преобразования характеризуется точностью воспроизводства текста.

Разрешение изображения – характеристика количества информации, содержащейся в изображении. Разрешение измеряется в ppi (пикселей на дюйм) и численно равно количеству пикселей изображения на длине в 1 дюйм. Чем выше разрешение – тем больше информации содержит файл, – тем выше качество распознания текста. Однако искусственное завышение разрешения изображения повышает шум (случайные отклонения яркости пикселей) и только увеличивает количество ошибок распознавания текста. Обычно для распознавания используются изображения с разрешением 300-350 ppi. Кроме разрешения настольные сканеры позволяют уничтожать муар и повышать резкость.

Качество распознавания зависит от выбора правильного режима сканирования и от возможности программы отождествить изображение с одной из букв алфавита выбранного языка, то есть от встроенного алгоритма распознавания образов.

При распознавании текста стоит задача выделения характерных свойств знака на фоне шума, возникающего при сканировании, и особенностей начертания использованной гарнитуры шрифта. Для решения этой задачи используют алгоритмы распознавания образов, в которых сравниваются суммарные отклонения элементов знака от набора эталонов. Знаку присваивается тот эталон, для которого суммарное отклонение минимальное. Более подробно задача распознавания образов будет рассмотрена в Теме 3 нашего курса.

Одной из наиболее популярных программ распознавания текста является ABBYY FineReader. В последней редакции (10.1) имеется возможность обучения программы особенностям начертания шрифта, что избавляет пользователя от необходимости многократно исправлять одну и ту же ошибку распознавания, например, например, распознание ып как ьш.

Решение этой проблемы имеет большое значение для многих прикладных задач: разгрузка работы операторов кол-центров; секретарей, обрабатывающих фонограммы заседаний; специалистов, диктующих результаты в процессе работы.

Проблема распознавания речи – еще более сложная, чем распознавание текста. Человек произносит слова не по буквам. В разговорной речи многие звуки трансформируются в зависимости от соседних звуков. Кроме того существуют особенности конкретного диктора произносить разные звуки. Системы голосового ввода используют методы распознавания образов и методы семантической обработки текста.

Рис. 4. интерфейс программного комплекса «Горыныч»

Программный комплекс «Горыныч» (рис. 4) – первая русскоязычная система автоматического распознавания речи. Программа для диктовки и голосового управления компьютером по-русски.

Возможности программы:

· ввод текста с голоса на русском и английском языке;

· голосовое управление периферийным оборудованием;

· голосовое управление отдельными функциями операционных систем Microsoft Windows;

· голосовое управление функциями текстовых редакторов и прикладных программ;

· позволяет оформлять документы, дипломные работы (включая формулы) для школьников, абитуриентов, студентов.

В качестве ядра системы используется американская программа «Dragon Dictate» и русский модуль, разработанный программистами Light; он обеспечивает ввод под диктовку русского текста и голосовое управление по-русски (и те же функции для английского языка). Скорость голосового набора текстов зависит от производительности Вашего компьютера и может достигать 500700 печатных знаков в минуту, что значительно превышает скорость «слепого» метода печатания.

При этом система «Горыныч» осуществляет автоматический контроль правописания: в текстах, введенных с ее помощью, исключены орфографические ошибки, что практически недостижимо при использовании клавиатурного ввода. Во время работы Вы по-прежнему можете пользоваться клавиатурой и мышкой. Чем чаще Вы диктуете, тем больше система «привыкает» к Вашему голосу. Большим недостатком подобных программ является необходимость обучения распознавания слов, произносимых конкретным пользователем.

Машинный перевод текстов требуется, например, при использовании правовых документов других стран, поиске информации в Интернете, чтении научной литературы.

С практической точки зрения, имея в виду качество результирующего текста и его соответствие исходному, программы машинного перевода подразделяют на три категории:

· полностью автоматический перевод;

· автоматизированный машинный перевод при участии человека;

· перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера.

Программы машинного перевода первой из названных категорий являются делом далекого будущего, поскольку в общем виде не решены проблемы автоматического понимания, перевода и синтеза текстов, однако работа над такими переводчиками ведется очень интенсивно.

Программы второй категории разработчики называют МТ-программы (от Machine translation машинный перевод). Реально автоматизированный (с участием человека) машинный перевод возможен только в условиях искусственно ограниченного, как по словарному запасу, так и по грамматике, языка.

В качестве реального успешного проекта МТпрограммы всегда называют немецкую систему Meteo, выполняющую перевод метеопрогнозов с французского языка на английский и обратно.

К МТ-программам относятся продукты машинного перевода фирмы ПРОМТ, в том числе программы для просмотра содержимого Web-страниц в сети Интернет с целью поиска нужного документа (упрощенная бесплатная версия такого продукта установлена на сайте http://www.translate.ru). Коммерческая версия фирмы ПРОМТ обладает большими возможностями и может быть установлена в корпоративной сети. Аналогичная возможность предоставлена в поисковой системе Google

На отечественном рынке следует также отметить продукт Retrans Vista фирмы «Виста текнолоджиз», предназначенный только для англо-русского и русско-английского перевода текста. Основные словари системы Retrans Vista содержат термины и фразеологические единицы по естественным и техническим наукам, экономике, бизнесу и политике. Объем политематического машинного словаря около 3,4 млн. слов (1,8 млн. в русско-английской части, 1,6 млн. в англо-русской), причем 20% из них являются словами, а 80% устойчивыми словосочетаниями со средней «длиной» в 2,2 слова. На рис. 5 представлен вариант перевода текста с английского на русский с помощью Retrans Vista.

Рис. 5. Интерфейс программы Retrans Vista для русско-английского перевода текстов

Программы третьей категории разработчики называют ТМ-программы (от translation memory память перевода). Эту категорию программ применяют профессиональные переводчики, осознавшие выигрыш от автоматизации их работы с помощью компьютеров. Часто ТМ-программы используют в сочетании с МТпрограммами. Наиболее популярным в мире ТМ-инструментарием является Translation’s Workbench фирмы Trados (для краткости часто также называемый Trados).

· Что называется документом?

· Какие свойства документа вы знает?

· Как можно подтвердить подлинность электронного документа? Приведите примеры использования этого инструмента.

· Какие возможности автоматизации работы с документами вы знаете?

· Как повысить качество распознавания текста?

· Какие машинные методы перевода текста?

· Какую информацию можно получить из аудиозаписи диктора?

· Чем отличается простая электронная цифровая подпись от квалифицированной?

Основная литература:

1. Алехина Г.В., Спивакова Н.Я. Информационные технологии в юриспруденции. – МФПА, 2010.

2. Беляева Т., Кудинов А., Пальянова Н., Чубукова С., Элькин В. Правовая информатика. Теория и практика. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – Юрайт, 2013. – 336 с.

Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон «Об электронной подписи« № 63-ФЗ от 06.04.2011.

2. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи« № 1-ФЗ от 10.01.2002.

Обратите внимание на:

· проблемы, связанные с распознаванием речи;

· правовые аспекты применения ЭЦП;

· информацию, которую можно получить при машинном изучении аудиозаписи речи диктора;

· способы сканирования документов для дальнейшего распознавания;

· типичнее ошибки пользователей программ проверки правописания;

· возможности он-лайн перевода.

Дополнительная литература:

1. Акопов Г. Л. Правовая информатика: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2010. –320.

Интернет-ресурсы:

1. Будущее машинного перевода - Журнал «Компьютерра» // http://www.computerra.ru/offline/2002/446/18251/.

2. Особенности построения комплексных решений для систем голосового самообслуживания на русском языке // http://www.speechpro.ru/sites/default/files/media/publications/stc_ccw.pdf.

Обратите внимание на:

· подходы к созданию машинного перевода;

· близость проблем машинного перевода и распознавания речи;

· информационные технологии задач распознавания.

Для подготовки к семинару:

Продумайте ответ на следующие предлагаемые к обсуждению вопросы:

1. Что, по вашему мнению, предпочтительнее: разработать электронные обучающие программы для быстрого освоения английского языка или снабдить всех программами машинного перевода нового поколения?

2. Что вас не устраивает во встроенной системе проверки орфографии MS Word?

3. Какие еще задачи можно решать, используя технологию распознавания образов?

Задание 1.

Приведите примеры использования документов, имеющих юридическую силу, на бумажном носителе, электронных и машиночитаемых документов.

Задание 2.

Используя быстрый поиск в СПС Консультант Плюс, найдите ныне действующие законы «Об электронной подписи» и «Об электронной цифровой подписи». Ответьте на следующие вопросы, ссылаясь на место в нормативном документе.

|

Вопрос |

Ответ |

Ссылка на место в законе |

|

С какого времени разрешено использование ЭЦП в РФ? |

|

|

|

В чем отличие в применении квалифицированной усиленной ЭП? |

|

|

Задание 3.

На рисунке представлены 2 фрагмента отсканированного немецкого текста. Используя пробные версии или интернет-версии программных продуктов:

1. обучите программу распознанию непонятных букв на первом отрывке;

2. распознайте второй отрывок;

3. переведите текст второго отрывка и отредактируйте его.

1-й отрывок.

2-й отрывок.

Цели и задачи изучения темы: знакомство студентов с современными подходами к решению правовых задач и с информационными технологиями, позволяющими реализовать их. Знание терминологии правовой информатики позволить студенту ориентироваться на рынке правовых информационных услуг.

В результате изучения темы Вы:

Узнаете:

· возможности применения статистических методов в правовой информатике;

· какие виды правовых задач успешно решаются метом оптимизации;

· об одном из разделов математики – теории игр и о возможностях ее применения в юридической деятельности;

· о применении естественнонаучных методов в судебно-экспертной деятельности.

Приобретете следующие профессиональные компетенции:

· понимание роли компьютерных технологий в повышении эффективности работы юриста;

· общие представления о возможностях применения достижений разных наук при решении правовых задач.

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

· Правовая информатика – прикладная наука, которая изучает проблемы сбора, регистрации, хранения, восприятия, обработки и использования правовой информации (нормативной, справочной, криминалистической, статистической и др.).

· Статистическая информация – набор количественных данных о каком-либо явлении или процессе.

· Статистика – отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных. Слово «статистика» происходит от латинского status — состояние дел. Статистика состоит из трёх разделов:

o Сбор статистических сведений, то есть сведений, характеризующих отдельные единицы каких-либо массовых совокупностей;

o Статистическое исследование полученных данных, заключающееся в выяснении тех закономерностей, которые могут быть установлены на основе данных массового наблюдения;

o Разработка приёмов статистического наблюдения и анализа статистических данных. Последний раздел, собственно, и составляет содержание математической статистики.

· Оптимизационные задачи – класс задач, особенностью которых является предположение о наличии некоторого (оптимального) решения, при отклонении от которого в ту или иную сторону некоторые показатели могут улучшаться, некоторые — ухудшаться, но в целом «качество» решения ухудшается.

· Оптимизация — процесс нахождения наилучшего решения какой-либо задачи при заданных условиях, ограничениях и критериях.

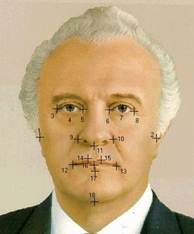

· Образ – классификационная группировка в системе классификации, объединяющая (выделяющая) определенную группу объектов по некоторым признакам. Образы обладают характерным свойством, проявляющимся в том, что ознакомление с конечным числом явлений из одного и того же множества дает возможность узнавать сколь угодно большое число его представителей. Образы обладают характерными объективными свойствами в том смысле, что разные люди, обучающиеся на различном материале наблюдений, большей частью одинаково и независимо друг от друга классифицируют одни и те же объекты.

· Теория распознавания образов – раздел кибернетики, развивающий теоретические основы и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и т. П. Объектов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков:

o примеры задач распознавания образов:

o распознавание букв;

o распознавание штрих-кодов;

o распознавание автомобильных номеров;

o распознавание лиц и других биометрических данных;

o распознавание речи.

· Искусственные нейронные сети – это кибернетическая модель нервной системы, которая представляет собой совокупность большого числа сравнительно простых элементов – нейронов, топология соединения которых зависит от типа сети. Чтобы создать нейронную сеть для решения какой-либо конкретной задачи, следует выбрать способ соединения нейронов друг с другом и подобрать значения параметров межнейронных соединений. Как и в биологических нейронных сетях основным этапом создания систем на искусственных нейронных сетях является процесс обучения.

· Теория игр – раздел прикладной математики, в котором изучаются оптимальные стратегии в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках.

· Рефлексия – в социологии и социальной психологии – не только знание и понимание субъектом (социальным актером) самого себя, но и осознание им того, как он оценивается другими индивидами (концепция «отраженного», или «зеркального», я), способность мысленного восприятия позиции «другого» и его точки зрения на предмет. Выделяют несколько уровней рефлексивного состояния («рефлексивных уровней» или «рефлексивных пластов»). Чем большее количество рефлексивных уровней оказывается в состоянии надстроить игрок (чем выше его рефлексивный потенциал), тем больше возможностей он обретает в проектировании социальных инноваций, в управлении людьми и социальными процессами, в просчете социальных ситуаций. Субъект, обладающий более высоким рефлексивным потенциалом имеет существенное преимущество перед субъектом, чей рефлексивный потенциал ниже.

· Семантика – раздел языкознания, изучающий значение единиц языка, смысл который они передают.

· Семантическое распознавание текста (речи) – возможность использовать контекст в качестве ограничения области значений распознаваемого текста.

· Метод формализации заключается в представлении какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации информации и т.п.) В виде формальной системы.

· Формальная система – это знаковая модель, задающая множество объектов путем описания исходных объектов и правил построения новых.

1. Подходы к использованию компьютерных технологий в юриспруденции.

2. Методы решения задач в сфере расследования преступлений.

3. Информационные технологии правотворческой деятельности.

4. Методы решения задач правотворчества.

Информатизация общества, развитие кибернетики и компьютерных технологий привело к возникновению новой междисциплинарной отрасли – правовой информатики. В рамках правовой информатики осуществляется синтез данных юридических и прочих – технических, естественных, гуманитарных наук. Информатика – это тот канал, по которому в сферу юридической науки проникают точные методы исследования.

Для изучения разнообразных социально-правовых явлений и процессов давно и успешно используется метод социально-правового моделирования.

Метод моделирования социально-правовых процессов – это метод познания, в процессе которого используется вспомогательный объект – модель, отражающая ряд исследуемых признаков объекта. Модель позволяет упростить задачу, рассматривая только наиболее существенные связи и механизмы.

В общем виде модель механизма действия правовой нормы выглядит так (рис. 6):

Рис. 6. Модель механизма действия правовой нормы.

Каждый элемент математической модели можно описать некоторым набором чисел, а воздействие на него, как функцию этих чисел.

Компьютерные технологии позволяют:

· обрабатывать накопленную правовую, социальную, экономическую информацию для уточнения параметров модели;

· использовать математические и графические модели для предсказания изменения общественных отношений, вызванных изменением правовой нормы.

Кибернетические методы:

В правовой системе большинство информационных систем являются системами управления. Следовательно, при их исследовании должны активно применяться методы кибернетики науки об управлении.

Метод единства прямой и обратной информационной связи (кибернетический метод) играет огромную роль в информационно-правовой деятельности.

Прямая информационная связь определяет поведение правового образования (юриста, органа и др.) в зависимости от каких-либо юридических воздействий, обратная информационная связь определяет выбор юридического воздействия в зависимости от прошлого поведения этого образования.

Метод формализации.

Метод формализации заключается в представлении какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации информации и т.п.) в виде формальной системы.

Формальная система – это знаковая модель, задающая множество объектов путем описания исходных объектов и правил построения новых.

Право есть формальная система, что выражается в единстве терминологии, точности понятий. Формализация позволяет систематизировать, уточнить и методологически прояснить правовую теорию, выявить характер взаимосвязей между различными ее правовыми предписаниями, выявить и сформулировать существующие нерешенные проблемы

Задачи информационно-правового характера можно разделить на две группы: задачи, связанные с созданием нормативной информации (правотворческая деятельность), и задачи, связанные с созданием ненормативной информации (правоприменительная и правоохранительная деятельность).

В сфере ненормативной правовой информации наиболее широко ИТ используются в криминалистике, судебной экспертизе, процессах дознания.

Естественнонаучные методы исследования следов и орудий преступлений.

· химические (спектрометрические) методы анализа остатков веществ;

· методы ДНК-идентификации личности по нескольким клеткам;

· спектральные методы определения следов подделки документов;

· спектральные методы определения химического состава веществ;

· Математические методы: задачи баллистики, расчет тормозного пути и т.д.

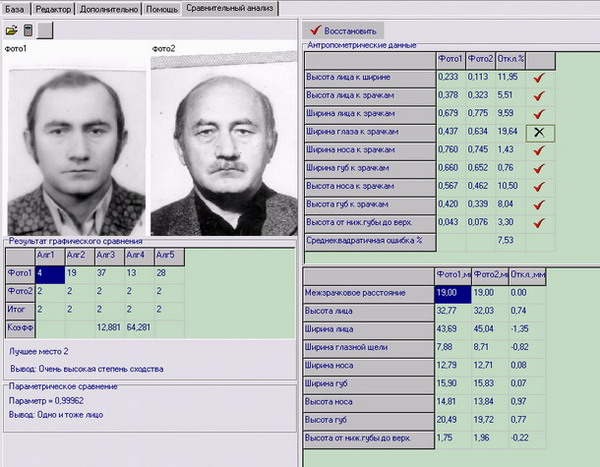

Задачи распознавания образов.

Большой класс задач основан идентификации с помощью сравнения одного набора данных с другим, служащим эталоном. Сюда входят:

· задачи распознавания и идентификации аудио-, фото- и видео информации;

· графологическая экспертиза;

· задачи определения содержания веществ в сверхмалых количествах;

· дактилографическая экспертиза.

Психологические методы.

1. Компьютерные технологии широко используются в прикладной психологии. Они позволяют обрабатывать большие массивы наблюдений, определяя типовые поведения индивидов:

· Задачи определения психологического портрета серийных преступников;

· Задачи выявления ложных показаний.

2. Когнитивная психология – раздел психологии, изучающий процессы мышления.

Используется при создании экспертных систем, при формировании баз знаний.

Теория игр.

Теория игр – раздел математики, позволяющий выбирать оптимальную стратегию достижения цели, в условиях конкурентной борьбы за выигрыш. Формальные схемы теории игр описывают принципы принятия решения для очень широкого класса реальных ситуаций.

На базе общих положений теории игр была создана в качестве одного из направлений теория рефлексивных игр.

Рефлексивными называются процессы, в которых происходит отражение участников конфликта друг другом. Рефлексия — это способность встать на позицию исследователя по отношению к другому «персонажу», его действиям и мыслям. В мыслительной работе противников их рефлексивные рассуждения неизбежно сопровождаются имитацией мыслей и действий друг друга.

Задачи поддержки процесса дознания с учетом уровня рефлексии подозреваемого.

Информационно-поисковые задачи.

В настоящее время во всем мире накоплено огромное количество информации, которая используется в процессе расследования. Информационно-поисковые системы позволяют находить информацию, хранящуюся в разных форматах, в базах разных ведомств и разных стран:

· Идентификации дактилограмм;

· Идентификация фотографий подозреваемых;

· Идентификация «почерка» преступления;

· Расследование экономических преступлений.

Правотворческая деятельность представляет собой деятельность государства по подготовке, принятию и изменению правовых норм и нормативных правовых актов. Этапы использования информации.

На стадии подготовки первоначального варианта законопроекта используются:

· сведения, обосновывающие необходимость принятия конкретного закона (статистические, социологические и прочие исследования);

· справки или информационные обзоры обо всех действующих актах по данной проблеме;

· заключение юридической службы о соответствии законопроекта Конституции РФ и действующему законодательству;

· расчетная информация (предполагаемые расходы, связанные с реализацией закона);

· прогнозная информация.

На стадии предварительного рассмотрения законопроекта приоритетными являются:

· варианты решений того или иного вопроса, включая альтернативные проекты;

· рекомендации, сформулированные с учетом наиболее удачных правовых решений по этому вопросу, имеющихся в нашей стране и за рубежом;

· экспертные оценки (в том числе правовая, финансово-экономическая, экологическая экспертиза).