Интернет-курс по дисциплине

«Информационные технологии»

Для специальности «Информационные системы и технологии»

Кафедра Информационных систем

Никандрова Ю.А.

Интернет-курс по дисциплине

«Информационные технологии»

Для специальности «Информационные системы и технологии»

Содержание

Тема 1. Основы информационных технологий

Вопрос 1. Понятие информационной технологии.

Вопрос 2. Эволюция информационных технологий.

Вопрос 3. Платформы информационных технологий.

Тема 2. Классификация информационных технологий

Вопрос 1. Виды информационных технологий.

Вопрос 2. Выбор вариантов внедрения информационной технологии.

Вопрос 3. Объектно-ориентированные информационные технологии.

Тема 3. Информационные технологии конечного пользователя

Вопрос 1. Информационные технологии конечного пользователя.

Вопрос 2. Пользовательский интерфейс.

Вопрос 3. Стандарты пользовательского интерфейса.

Вопрос 4. Оценка информационных технологий.

Вопрос 5. Методы обработки информации.

Вопрос 6. Графическое изображение технологического процесса.

Вопрос 7. Обработка графической информации.

Вопрос 8. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.

Вопрос 9. Электронные документы, книги и библиотеки. Электронный офис.

Тема 4. Мультимедийные технологии обработки и представления информации

Вопрос 1. Технологии мультимедиа.

Вопрос 2. Средства информирования.

Тема 5. Сетевые информационные технологии

Вопрос 1. Сетевые информационные технологии.

Вопрос 2. Технологии групповой работы пользователей.

Вопрос 4. Гипертекстовые информационные технологии.

Вопрос 5. Языки гипертекстовой разметки документов.

Вопрос 6. Информационные ресурсы Интернета.

Тема 6. Технологии защиты информации

Вопрос 1. Общие положения защиты информации.

Вопрос 3. Средства и методы защиты информации, зданий, помещений и людей в них.

Вопрос 4. Мероприятия по обеспечению сохранности и защиты.

Тема 7. Интеграция информационных технологий

Вопрос 1. Распределённые системы обработки данных.

Вопрос 2. Интеграция информационных технологий.

Вопрос 3. Корпоративные информационные системы.

Вопрос 4. Технологии «клиент-сервер».

Вопрос 5. Информационные хранилища.

Вопрос 6. Системы электронного документооборота.

Вопрос 7. Геоинформационные и глобальные системы.

Вопрос 8. Информационные технологии распространения информации.

Вопрос 9. Информационные технологии передачи информации. Связь.

Вопрос 10. Авторские информационные технологии.

Вопрос 11. Применение информационных технологий.

Вопрос 12. Реализация информационных технологий в различных предметных областях.

Предметом изучения являются классификация информационных технологий, способы применения различных информационных технологий в зависимости от предметной области. Объектами изучения выступают информационные технологии.

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии» является формирование у студентов базовой системы знаний в области теории и практики применения информационных технологий, подготовка студентов к профессиональной деятельности по специальности «Прикладная информатика в экономике».

Прикладной задачей является изучение студентом следующих базовых вопросов:

· раскрытие сущности и содержания основных понятий данной дисциплины;

· изучение истории и этапов развития информационных технологий;

· ознакомление с основными видами информационных технологий и возможностями их применения в различных предметных областях;

· формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по проблемам, рассматриваемым в данной дисциплине.

Место дисциплины в учебном процессе университета.

Дисциплина включена в учебные планы университета по всем программам подготовки бакалавров по направлению «Информационные системы и технологии». Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и базируется на знании цикла естественно-научных дисциплин, в том числе, информатики. Дисциплина посвящена изучению базовых понятий и представлений, связанных с современными информационными технологиями и перспективами их дальнейшего развития, а также формированию практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии использовать их в различных предметных областях. Она является исходной теоретической и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам, таким как: «Интернет-технологии», «Управление данными», «Информационная безопасность», «Корпоративные ИС» и др.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

знать:

· о проблемах разработки и применения информационных технологий;

· о перспективах и направлениях развития информационных технологий.

· основы современных технологий сбора, накопления, обработки, передачи и контроля информации;

· технологии хранения и использования хранилищ данных;

· технологии конечного пользователя;

· методы и средства разработки информационных технологий;

· возможности интеграции и использования информационных технологий;

· угрозы компьютерной безопасности и средства защиты программно-компьютерных систем от несанкционированных действий;

уметь:

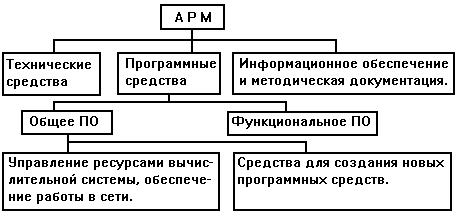

· создавать и использовать технологические процессы для различных предметных областей применения информационных технологий, организовывать АРМы;

· использовать офисные и графические пакеты программ в повседневной деятельности;

· восстанавливать данные на различных носителях информации;

владеть навыками:

· работы с различными приложениями операционных систем, пакетами прикладных программ;

· поддержки информационных систем в актуальном состоянии;

· организации безопасного функционирования информационных систем и программных комплексов.

Образовательные технологии.

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы обучения (лекции), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются активные формы работы, как - разработка презентаций по выбранным темам и выступление с одной из них перед аудиторией.

Карта баллов

|

Баллы |

Форма ТКУ Форма ПА |

|

|

Тема 1. Основы информационных технологий |

5 |

Экспресс опрос |

|

Тема 2. Классификация информационных технологий |

5 |

Экспресс опрос |

|

Тема 3. Информационные технологии конечного пользователя |

35 |

Лабораторный практикум |

|

Тема 4. Сетевые информационные технологии |

5 |

Экспресс опрос |

|

Тема 5. Технологии хранения и хранилищ данных |

5 |

Экспресс опрос |

|

Тема 6. Технологии защиты информации |

5 |

Экспресс опрос |

|

Тема 7. Интеграция информационных технологий |

40 |

Лабораторный практикум |

|

Всего: |

100 |

|

Информационные технологии – это методы и способы, использующие компьютерные программно-технические средства, отдельные или совокупные информационные процессы и операции для достижения поставленных целей.

Способности и возможности людей обрабатывать информацию ограничены, особенно в условиях всё возрастающих массивов (объёмов) информации. Поэтому появилась необходимость использовать способы хранения, обработки и передачи информации (информационные технологии), отчуждённые (удалённые) от одушевлённого носителя – человека.

Термин «технология» («techne») греческого происхождения Он означает искусство, мастерство и умение. Любая технология связана с выполнением определённых операций и процессов, изменением качества, формы, состояния и содержания материала, объекта и т.п. Например, простейшим видом технологии, практически не использующим какие-либо технические средства, является доставка почтальоном почтовых отправлений (писем, телеграмм, газет и журналов) по указанным адресам.

Технологии, предназначенные для решения информационных задач с помощью различных методов и программно-технических средств, например, связанных с: приёмом и хранением информации; её обработкой и преобразованием в форму, удобную для человека, называют информационными, а иногда – компьютерными. Компьютерными их называют потому, что компьютеры составляют основу технических средств информационных технологий.

Информационные технологии используют при решении различных (социальных, экономических, производственных, культурных) и иных проблем, связанных с деятельностью людей и окружающей их природой.

Под термином «информационные технологии» понимается:

· совокупность программно-технических средств вычислительной техники (СВТ), приёмов, способов и методов их применения, предназначенных для сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации в конкретных предметных областях;

· совокупность методов, производственных и программно-технологических средств, объединённых для обеспечения сбора, хранения, обработки, вывода и распространения информации.

Информационные технологии предназначены для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов. Практически любой технологический процесс может быть частью сложного процесса. Он также может включать в себя набор простых (менее сложных) технологических процессов и операций. Технологическую операцию считают элементарным (простым) технологическим процессом. Например, в технологии доставки почты существует операция сортировки поступивших в почтовое отделение писем, газет и журналов.

Эволюцию информационных технологий принято рассматривать с момента изобретения в Германии книгопечатания, то есть с середины XV в.

Следующий (второй) этап в развитии информационных технологий связан с возникновением фотографии (1839 г.), электрического телеграфа (1832 г.), телефона (1876 г.), радио (1895 г.), кинематографа (1895 г.), беспроводной передачи изображения на расстояние (1907 г.) и промышленного телевидения (конец 1920-х гг.).

С появлением и широким использованием электронных средств вычислительной техники с помощью информационных технологий начинает формироваться интеллектуальная индустрия. Это принципиально новый (третий) этап развития информационных технологий, ориентированный на удовлетворение персональных информационных потребностей людей. Он формируется с середины 1960-х гг. и характеризуется процессами централизованной обработки значительных массивов информации в Вычислительных центрах. Эти Вычислительные центры обеспечивают коллективное использование имеющихся в них информационных ресурсов.

С середины 1970-х гг. начинается 4-й этап, связанный с появлением персональных компьютеров. На этом этапе используется как централизованная обработка данных, так и децентрализованная, позволяющая решать локальные задачи и работать с локальными базами данных на рабочем месте пользователя.

Появление 5-го этапа (начало 1990-х гг.) обусловлено достижениями в области телекоммуникационных технологий и распределённой обработки информации.

Дальнейшее развитие информационных технологий (6-й этап) специалисты связывают с использованием в XXI в. нанотехнологий и суперкомпьютеров для выполнения различных информационных процессов с помощью объединённых вычислительных мощностей этих компьютеров, расположенных в любых местах нашей планеты и связанных между собой с помощью телекоммуникаций (Интернета).

С точки зрения используемых видов инструментария информационных технологий выделяют четыре этапа:

1-й этап (до второй половины XIX в.) связан с использованием «ручных» информационных технологий. Их инструментом в основном являлись канцелярские принадлежности и средства почтовой связи, обеспечивавшие пересылку писем, пакетов и бандеролей.

2-й этап (с конца XIX в.) называют периодом «механических» технологий. В этот период к названному инструментарию добавляются средства оргтехники (пишущие машинки, телеграф, телефон, магнитофоны и диктофоны). Информационные коммуникации поддерживаются с помощью более совершенных средств доставки почты.

3-й этап (1940–1960-е гг.) относят к «электрическим» технологиям, инструмент которых составляют: большие ЭВМ и программное обеспечение к ним, электрические пишущие машинки, настольные копиры, портативные диктофоны и т.п. В этот период развиваются и совершенствуются существующие информационные коммуникации, появляются телевидение, системы передачи данных по воздушным и безвоздушным линиям связи.

4-й этап (с начала 1970-х гг.) характеризуют «электронные» технологии. Их основной инструментарий – большие ЭВМ с создаваемыми на их базе автоматизированными системы управления (АСУ) и информационно-поисковыми системами (ИПС). Появляются факсимильные средства передачи данных, компьютерные вычислительные и информационные коммуникации: локальные и междугородние вычислительные сети.

5-й этап (с середины 1980-х гг.) характеризуется использованием новых компьютерных технологий. Основным инструментом в этот период становится персональный компьютер. Для него создаётся множество различных программных продуктов и периферийных устройств. Появляются автоматизированные рабочие места (АРМ), в том числе локальные (на одном персональном компьютере) и системы поддержки принятия решений. Информационные коммуникации называют телекоммуникациями. Они включают локальные, региональные глобальные (международные) и иные компьютерные сети. Рост сложности информационных систем (ИС) вызывает разобщённость и разнородность разработчиков, пользователей, аппаратных средств и т.п., необходимость их интеграции.

6-й этап (с начала XXI в.) определяют как период формирования информационных обществ. Он характеризуется глобализацией информационных технологий и связанным с ними применением суперкомпьютеров, квантовых и нанокомпьютеров и технологий. В области телекоммуникаций всё чаще используются оптические проводные и беспроводные системы, а также иные беспроводные коммуникации.

Инструментарий информационных технологий порой называют базой или платформой информационных технологий.

Платформа – это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий базовый набор сервисов, необходимых пользователям для выполнения определённых задач.

Данный термин не имеет однозначного определения. Платформой называют функциональный блок, интерфейс и сервис которого определяется некоторым стандартом. К платформе (англ. «Platform») или базе информационных технологий относят аппаратные средства, устройства и комплексы (компьютеры и периферийные устройства к ним, оргтехника), телекоммуникации, программные продукты и математическое обеспечение, позволяющие пользователям практически в любых предметных областях достигать поставленных целей. С точки зрения информационных технологий считается, что «платформа» соответствует «опорной» их части. Опорная технология – это совокупность программно-технических средств, на основе которых реализуются информационные системы и подсистемы.

Платформы могут создаваться для выполнения локальных задач, а могут быть универсальными. Они могут модернизироваться, расширяться, полностью заменяться или обновляться. Характеристики универсальной платформы позволяют использовать её при решении большого круга задач. Выделяют аппаратную, операционную (программную), административную, транспортную, прикладную и коммуникативную платформы.

Аппаратная платформа – это техническое обеспечение вычислительной системы (IBM PC, Macintosh и т.д.), включающее и тип процессора.

Операционная платформа обеспечивает интерфейс между прикладными программами и группой операционных систем (MS DOS, Windows, OS/2, UNIX и т.д.). Она устанавливается на соответствующие компьютеры и позволяет работать с различными программными продуктами. Например, ОС Windows не будет работать на компьютере с процессором 80286. Пользователь приобретает программный продукт и информационную технологию, ориентированные на имеющуюся у него платформу.

Платформа управления сетью (административная платформа) – это комплекс программ, предназначенных для управления сетью и входящими в неё системами. Такая платформа обеспечивает:

· контроль работы устройств и состояния кабелей;

· контроль деловых процедур;

· контроль других аспектов функционирования сети.

Транспортная платформа обеспечивает передачу данных через коммуникационную сеть.

Прикладная платформа связанна с прикладными и обслуживающими процессами. Она не зависит от типов коммуникационных сетей.

Коммуникативная платформа – это комплекс информационных материалов (методик, практических рекомендаций), обеспечивающий эффективную совместную работу людей, например, в организации.

Таким образом, «платформа» является важной составляющей структуры информационных технологий. Другой её составляющей являются базы знаний, состоящие и баз и банков данных, а также пользовательского интерфейса.

Структура информационной технологии – это внутренняя организация ИТ, представляющая взаимосвязь входящих в неё компонентов (Рис. 1).

Рис. 1. Структура информационной технологии

1. Дать определение понятию «Информационные технологии».

2. Дать определение понятиям «Технологическая операция», «Технологический процесс» и кратко охарактеризовать.

3. Что означает термин «Платформа ИТ»?

4. Структура информационной технологии.

5. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества.

Любая информационная технология обычно нужна для того, чтобы пользователи могли получить нужную им информацию на определённом носителе данных.

При рассмотрении информационных технологий выделяют их деление на различные виды и классы. Классификация информационных технологий необходима для того, чтобы правильно понимать, оценивать, разрабатывать и использовать их в различных предметных областях (сферах жизни общества). Классификация информационных технологий зависит от выбранных критериев. В качестве критерия может выступать один показатель или несколько признаков.

В информационных технологиях выделяют следующие виды информации. По типу информации это могут быть текстовые, табличные, графические, звуковые, видео и мультимедийные данные.

По выполняемым функциям и возможности применения информационные технологии делят:

1) на используемые в автономных компьютерах (ПЭВМ) и в локальных рабочих станциях (АРМ) в составе сетевых автоматизированных информационных систем (АИС) реального времени;

2) на используемые в объектно-ориентированных, распределённых, корпоративных и иных локальных и сетевых информационно-поисковых, гипертекстовых и мультимедийных системах;

3) на используемые в системах с искусственным интеллектом;

4) на используемые в интегрированных АИС;

5) на используемые в геоинформационных, глобальных и других системах.

Информационные технологии классифицируются по степени типизации операций: операционные и предметные технологии.

Операционная технология подразумевает, что каждая операция выполняется на конкретном рабочем месте, оборудованном необходимыми программными и техническими средствами. В качестве примера можно привести пакетную обработку информации на больших ЭВМ.

Предметная технология – это выполнение всех операций на одном рабочем месте, например, при работе на персональном компьютере (АРМ).

По виду используемых сетей информационные технологии делят на: локальные, региональные, корпоративные, национальные, межнациональные (международные), одноранговые, многоуровневые, распределённые и др.

Напомним, что основу информационных технологий составляют информационные процессы создания (генерации), сбора, регистрация и обработки (переработки), накопления, хранения и сохранения, поиска и передачи (распространения) информации. Рассмотрим их подробнее.

Технология как некоторый процесс повсеместно присутствует в нашей жизни. Современные информационные технологии применяются практически в любых сферах, средах и областях жизнедеятельности людей. Обобщенно эти сферы и среды называют предметными областями.

Особенности предметной области, в свою очередь, оказывают существенное влияние на функции используемых в ней технологий. Существуют различные подходы к обозначению областей использования информационных технологий и различные варианты систематизации информационных технологий с точки зрения использования их в разных предметных областях.

Наравне с информационными технологиями, отражающими соответствующие информационные процессы, широкое применение находят ИТ, ориентированные на использование их в различных предметных областях (управления и поддержки принятия решений, объектно-ориентированные, экспертных систем, телекоммуникационные и гипертекстовые, дистанционного обучения и др.).

По функциям обеспечения управленческой деятельности информационные технологии делят на технологии: подготовки текстовых документов с помощью текстовых процессоров; подготовки иллюстраций и презентаций с использованием графических процессоров; подготовки табличных документов с помощью табличных процессоров; разработки программ на основе алгоритмических, объектно-ориентированных и логических языков программирования; систем управления базами данных (СУБД); поддержки управленческих решений с использованием систем искусственного интеллекта; гипертекстовые технологии и технологии мультимедиа.

В большинстве случаев информационные технологии тем или иным образом связаны с обеспечением управления и принятием управленческих решений в различных предметных областях.

Информационные технологии управления ориентированы на удовлетворение информационных потребностей сотрудников организации (учреждения, фирмы, предприятия и т.п.), имеющих дело с выполнением работ и принятием решений.

Данные технологии могут использоваться на любом уровне управления и ориентированы на работу в среде информационной системы управления. Они применяются в т. ч. при плохой структурированности решаемых задач. Информационная технология управления позволяет создавать различные виды отчётов, время создания которых обычно определяется специальным графиком, разрабатываемым в организации. Использование отчётов особенно эффективно при реализации управления «по отклонениям» от установленных стандартов и решений (например, от запланированного состояния).

Для управления ресурсами различных видов (материальными, техническими, финансовыми, кадровыми, информационными) при реализации сложных научно-исследовательских и проектно-строительных работ применяют системы управления проектами. К ним относятся системы интеллектуального проектирования и совершенствования управления, которые предназначены для использования так называемых CASE-технологий (Computer Aid System Engineering), ориентированных на автоматизированную разработку проектных решений по созданию и совершенствованию систем организационного управления.

Информационные технологии управления используют технологии баз и банков данных, СУБД. Используемые при этом базы данных включают:

1) данные, накапливаемые на основе оценки проводимых операций;

2) планы, стандарты, бюджеты и другие нормативные документы, определяющие планируемое состояние объекта управления.

Информационные технологии поддержки принятия решений базируются на информационных технологиях управления, включающих распределённые базы и банки данных. Эффективность и гибкость таких технологий во многом зависит от характеристик интерфейса системы поддержки принятия решений.

Отдельное место в системах управления и принятия решений отводится технологиям управления объектами. Объектно-ориентированные информационные технологии занимают важное место в различных информационных системах, особенно в автоматизированных информационных системах, например, управления производством (АСУП), представляющих совокупность взаимодействующих между собой объектов. Они, как правило, включают элементы технологий поддержки принятия управленческих решений и ориентированы на широкое использование сетевых информационных технологий. Современные сетевые объектно-ориентированные информационные технологии являются компонентами технологий управления в различных предметных областях.

Решение специальных задач требует специальных знаний. Технологии, включающие экспертные информационные системы, позволяют специалистам оперативно получать консультации экспертов по проблемам, которые отражены в таких системах. То есть технологию экспертных систем удобно использовать как систему информационных консультантов (советников). Кроме того, она позволяет поучать новые знания, накапливать их и, тем самым, развивать подобные системы, формируя системы знаний.

Технология экспертных систем имеет сходство с технологией поддержки принятия решений, заключающееся в том, что обе они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Различия же заключаются в том, что:

1) в системе поддержки принятия решений пользователь, принимает решение, опираясь на собственное понимание проблемы, а в экспертной системе наоборот, пользователю предлагают принять решение, как правило, превосходящее его возможности, т.е. выработанное экспертами;

2) экспертные системы способны пояснять свои рассуждения в процессе получения решения, которые могут оказаться более важными для пользователя, чем само решение;

3) используется иная составляющая информационной технологии – знания.

Экспертные системы и системы поддержки принятия решений предназначены для реализации технологий информационного обеспечения процессов принятия управленческих решений на основе применения экономико-математического моделирования и принципов искусственного интеллекта. Поэтому технологию экспертных систем порой называют системами представления знаний или интеллектуальными информационными технологиями.

Эффективность управления зависит от способности системы представить каждый бизнес-процесс как единое целое, давая возможность руководству отслеживать и контролировать как отдельные этапы процесса, так и весь процесс целиком. Чтобы обеспечить такую функциональность, необходимо связать все локально автоматизированные участки в единое информационное пространство. Информационные технологии управления включают экспертные системы, системы представления знаний, телекоммуникационные технологии, технологии автоматизации офисной деятельности и др.

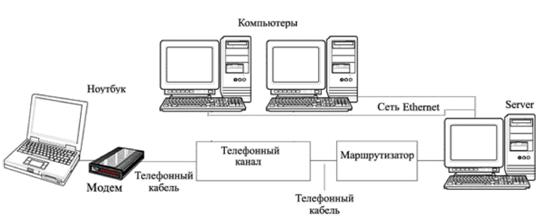

Телекоммуникационные технологии формируются на основе использования информационных компьютерных сетей. Выделяют локальные, корпоративные, региональные и глобальные сети, в которых применяются Интранет, Интернет и Веб-технологии. Каждый вид сетей имеет свои особенности и возможности применения в различных предметных областях. Наибольший интерес представляют Веб-технологии, использующие особенности гипертекста.

Гипертекстовые информационные технологии можно определить как технологии обработки семантической информации (слов, предложений), основанные на использовании гипертекстов. Так, например, в учебных заведениях суть этих технологий состоит в предоставлении обучаемым возможности иерархической организации и использования учебных материалов с помощью метода перехода по ссылкам к соответствующим местам и понятиям. Гипертекстовые информационные технологии находят различное применение, например, в учебных целях для организации и проведения дистанционного обучения.

Дистанционное обучение – образовательный процесс, во время которого обучающий (преподаватель) и обучаемые (ученики или студенты) могут находиться в различных географических точках.

В результате педагогический процесс выходит за рамки традиционных ограничений на единство времени и места. Информационные технологии дистанционного обучения включают специально разрабатываемые учебно-методические материалы, базирующиеся на широком использовании технических средств (компьютеров, оргтехники, аудиовизуальных средств), компьютерных программ и телекоммуникаций. Использование этой технологии позволяет получать качественное образование в отдалённых районах, учиться без отрыва от основной работы, обучать лиц с физическими недостатками, значительно снизить транспортные расходы для обучаемых и т.д.

Информационные технологии используются в различных предметных областях, обеспечивая эффективное их обслуживание.

В современных информационных технологиях информацию, включающую текст, изображение, звук как отдельно, так и в совокупности, и использующую НИТ, называют «мультимедиа».

Информационные технологии мультимедиа базируются на широком спектре компьютерных периферийных устройств и используются в процессах сбора, отображения, воспроизведения и передачи информации. Они позволяют вводить, сохранять, перерабатывать и воспроизводить текстовую, аудиовизуальную, графическую, трёхмерную и иную информацию и использовать её в различных предметных областях, например, в теле- и видеоконференциях, системах защиты информации и др.

Информационная технология создания информации заключается в организации и формирования данных, информации и знаний в определённую электронную форму, например, создание текстовых данных с помощью ввода их в каком-либо текстовом редакторе, включение текстовой и иной информации в состав баз данных и др.

Технологические операции ввода информации делят на осуществляемые операторами (людьми) и специальными техническими устройствами, в том числе датчиками. Ввод информации и данных в ЭВМ осуществляется с помощью: клавиатуры, датчиков, различных периферийных устройств (сканеров, дигитайзеров, аудио и видеоустройств).

Ввод информации в ЭВМ с помощью клавиатуры является трудоёмкой процедурой. Оперативно текстовую и графическую информацию и данные можно ввести в ЭВМ с помощью сканирующих устройств. Они осуществляют оптический ввод информации и преобразование её в цифровую форму. В результате получаются графические образы документов, которые могут быть сохранены в одном из графических форматов, а в последующем – обработаны. При этом текстовые данные можно перевести из графического образа в машиноизменяемый текст. Обычно сканируют: текст, штриховые чертежи, рисунки, фотографии, слайды и микрофильмы.

Кроме того, сканирование осуществляется в системах контроля и обработки документов (например, при переписи населения), при выполнении различных учётных функций.

Звуковая, видеоинформация и данные вводится в компьютер, и оцифровываться с помощью звуковых и видеоадаптеров.

Информационные технологии сбора и регистрации информации, данных и знаний осуществляются с помощью различных средств. Различают механизированный; автоматизированный и автоматический способы сбора и регистрации информации и данных.

Сбор данных, информации, знаний представляет собой процесс регистрации, фиксации, записи информации (данных, знаний) о событиях, объектах (реальных и абстрактных), связях, признаках и соответствующих действиях. Иногда выделяют отдельные операции «сбор данных и информации» и «сбор знаний». Сбор данных и информации – это процесс получения данных от различных источников, группирования их и представления в форме, необходимой для ввода в ЭВМ. Сбор знаний – это получение информации о предметной области от специалистов-экспертов и представление её в форме, необходимой для записи в базу знаний.

Обработка – понятие широкое, часто включает в себя несколько взаимосвязанных более мелких операций. К обработке относят такие операции как проведение расчётов, выборка, поиск, объединение, слияние, сортировка, фильтрация и т.д.

Важно помнить, что обработка – систематическое выполнение операций над данными (информацией, знаниями); процесс преобразования, вычисления, анализа и синтеза любых форм данных, информации и знаний путём систематического выполнения операций над ними. На практике существует множество вариантов технологических процессов обработки. Их использование зависит от применяемых средств вычислительной и организационной техники на отдельных операциях технологического процесса. Обычно отдельно выделяют операции обработки данных, информации и знаний.

Обработка данных (англ. «Data processing») – процесс выполнения последовательности операций над данными. Это процесс управления данными (цифры, символы и буквы) и преобразования их в информацию. Обработка данных может осуществляться в интерактивном и фоновом режимах.

Обработка информации – переработка определённого типа информации (текстовой, звуковой, графической и др.) и преобразование её в информацию другого типа. Например, различают обработку текстовой информации, обработку изображений (графика, фото, видео и мультипликация), обработку звуковой информации (речь, музыка, другие звуковые сигналы).

Технологией обработки информации называют взаимосвязанные действия, выполняемые в строго определённой последовательности с момента возникновения информации до получения заданных результатов.

Информационная технология обработки предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные, известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяется в целях автоматизации рутинных постоянно повторяющихся операций, что позволяет повышать производительность труда, освобождая исполнителей от рутинных операций, а порой и сокращая численность работников.

При этом решаются задачи: обработки данных; создания периодических отчётов о состоянии дел; связанные с получением ответов на различные текущие запросы и оформлением их в виде документов или отчётов. Отчёты могут создаваться по запросу или периодически в конце каждого месяца, квартала или года. При обработке применяют такие информационные технологии, как: сбор и регистрация данных непосредственно в процессе производства в форме документа с использованием центральной ЭВМ или персональных компьютеров; обработка данных в режиме диалога; агрегирование (объединение) данных; использование электронных носителей информации (например, дисков).

Вариантом технологии автоматического сбора информации является RFID (Radio Frequency Identification). RFID – встраиваемый в какой-либо объект специальный микрочип размером в несколько сантиметров, который с помощью имеющейся в нём антенны обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами (компьютером и др.). Он позволяет проводить диагностику оборудования, выявлять нуждающиеся в замене комплектующие и т.д. Внедрение этой технологии обеспечит высокоэффективные методы учёта и сервисного обслуживании различных изделий и объектов.

Технологический процесс обработки информации с использованием ЭВМ включает следующие операции:

· приём и комплектование первичных документов (проверка полноты и качества их заполнения, комплектности и т.д.);

· подготовка электронного носителя и контроль его состояния;

· ввод данных в ЭВМ;

· контроль, результаты которого выдаются на внешние устройства (принтер, монитор и т.д.).

В различных ситуациях приходится контролировать получаемые или распространяемые данные и информацию. С этой целью широко применяются информационные технологии. Различают визуальный и программный контроль, позволяющий отслеживать информацию на полноту ввода, нарушение структуры исходных данных, ошибки кодирования. При обнаружении ошибки производится:

· исправление вводимых данных, корректировка и их повторный ввод;

· запись входной информации в исходные массивы;

· сортировка (если в этом есть необходимость);

· обработка данных;

· контроль и выдача окончательной информации.

Важными элементами информационных технологий являются технологии хранения и сохранности информации, данных и знаний.

Информационная технология хранения данных, информации и знаний могут выступать как разновидность технологии обработки данных или как самостоятельная информационная технология. Хотя существуют отличия в технологиях хранения информации, данных и знаний, в данном случае будем рассматривать их как единый процесс, а термины – как синонимы.

Хранение информации необходимо для того, чтобы: иметь в памяти ЭВМ системные и другие, необходимые пользователям программы и данные; осуществлять различные виды работ на компьютере; её можно было в любой момент предоставить пользователю. Различные виды информации, данных и знаний хранятся на разнообразных носителях электронных данных (жёстких, гибких магнитных и лазерных дисках, микросхемах и др.). Она может редактироваться, удаляться, копироваться на другие носители, пересылаться на другие компьютеры, архивироваться с разной степенью регулярности.

Хранение – это базовая основа обеспечения сохранности.

Сохранность – это состояние документа, программы или технических средств, характеризуемое степенью удержания их эксплуатационных свойств.

Если документ повреждён, разрушен и может быть утрачен, то говорить об обеспечении сохранности бессмысленно. Обеспечение сохранности информации производится путём применения специальных мер организации хранения, восстановления (регенерации) информации, специальных устройств резервирования. Качество обеспечения сохранности информации зависит от её целостности (точности, полноты) и готовности к постоянному использованию.

Для долговременного хранения информации важным является выбор соответствующего носителя. С первой половины прошлого века надёжными носителями информации считались фотоматериалы, способные в специальных условиях долговременно её сохранять. При этом используется технология микрофильмирования.

Микрофильмирование – это совокупность процессов изготовления, хранения и использования носителей микроизображений информации.

Микроизображением считается изображение, которое можно прочитать только с помощью оптических средств с увеличением до 40 крат (40x). Микроформа – это или полноразмерная, или уменьшенная в 9–30 раз (масштаб 1:9–1:30) копия оригинала. По виду изображения выделяют негативные или позитивные микроформы.

В микрофильмировании используют микрофильмы рулонные, микрофильмы в отрезках, микрофиши, микрокарты и др. Хотя микроформы относятся к машиночитаемым носителям информации, непосредственно использовать их в компьютерных технологиях затруднительно.

В процессе эволюции компьютерных технических средств информация хранилась на машинных носителях: перфокартах, перфолентах, магнитных лентах, магнитных дисках и дискетах. Затем появляются компактные оптические диски (CD, DVD и др.) и твердотельная флеш-память. Для осуществления операций записи и хранения на всех этих видах электронных носителей данных используются соответствующие устройства и технологии.

Для хранения больших объёмов электронной информации создаются специальные локальные и распределённые хранилища. Доступ к распределённым хранилищам может осуществляться из любого конца планеты.

Одним из родоначальников теории хранилищ был Уильям Г. Инмон (William H. Inmon). В 1988 году он, определил хранилища данных, как: «предметно ориентированные, интегрированные, неизменчивые, поддерживающие хронологию наборы данных, организованные для целей поддержки управления».

Обычно данные в хранилище находятся от одного года до пяти лет. Если в информационном хранилище не требуется присутствие данных бóльшей давности, то их, как правило, переносят в архив (например, на магнитные ленты или CD-ROM).

Существуют и индивидуальные хранилища данных. Ранее к ним обычно относили персональные коллекции файлов на дискетах. Сейчас эти ненадёжные и малой ёмкости носители практически не применяются. Часто вместо них используют компакт-диски типа CD и DVD. В этом случае реализуется возможность пользователя самостоятельно записывать на оптические диски типа –R и –RW необходимые ему данные.

Многие данные требуется сохранять для последующего их использования. Для этого создают локальные, распределённые и удалённые базы данных, информационные хранилища (репозитарии) или хранилища данных, содержащие большие объёмы, как правило, взаимосвязанных данных. Всё это делается для того, чтобы пользователи могли быстро находить необходимую им информацию, рассматривать её с различных точек зрения, анализировать и создавать новые знания. Характерной особенностью сетевого хранилища данных является то, что одновременно к нему с одним и тем же запросом могут обратиться несколько пользователей. В результате проведенного поиска им будут доставлены одинаковые сведения.

Для хранения и надёжного сохранения огромных массивов данных на одном сервере и организации доступа к ним используют RAID-массивы, «роботизированные библиотеки» (CD и DVD) и другие системы, а в информационных сетях – информационные хранилища. Такие хранилища, как правило, являются распределёнными БД или сетями хранения данных. Они формируются из множества различных внешних и внутренних источников. Информационные хранилища электронной информации – это специальные программно-технические комплексы, в т.ч. специальные сети хранения данных, получившие название Storage Area Network (SAN), а в корпоративных сетях – специализированные Network Attached Storage (NAS-серверы). Они осуществляют совместимость, интеграцию и администрирование серверов общего назначения, а также хранение огромных массивов данных.

Технологические операции хранения информации.

Созданную или полученную каким-либо образом информацию хранят в течение определённого времени, в течение которого её временно или долговременно содержат на различных носителях электронных данных. Если информация представляет интерес для её создателей или правообладателей, то им приходится принимать меры по её защите и сохранению.

Операция хранения включает процессы накопления, размещения, выработки и копирования данных (информации, знаний) для дальнейшего их использования (обработки и/или передачи).

Копирование электронной информации – это создание рабочих, резервных и страховых электронных архивов.

Архивация – это процесс создания на машинных носителях информации копий оригиналов машиночитаемых ресурсов (данных, документов, программ) с помощью специальных программных и технических средств.

Обычно в информационных технологиях используют «электронные архивы», которые представляют совокупность электронных данных (в том числе программ), размещённых на машиночитаемых носителях информации.

Электронный архив – это файл, содержащий один или несколько файлов в сжатой или несжатой форме и информацию, связанную с этими файлами (имя файла, дата и время последней редакции и т.п.).

Электронные архивы позволяют в любой момент времени извлекать из них необходимые данные для дальнейшего их использования в различных ситуациях (например, для обновления или восстановления утерянных данных). Такие архивы называют страховочными копиями. Их используют в случае утраты или порчи основной машиночитаемой информации, а также для длительного её хранения в месте, которое защищено от вредных воздействий и несанкционированного доступа. Как правило, компьютерными архивами информации являются электронные каталоги, базы и банки данных, а также коллекции любых видов электронной информации.

С точки зрения важности различают оперативные данные, условно-постоянную, постоянную и другую информацию. Оперативные данные чаще, чем условно-постоянная информация, обновляются, т.е. они имеют короткий период времени, используемый для перезаписи и хранения информации (шаг резервного копирования).

Копии файлов, создаваемые для быстрого восстановления работоспособности системы после воздействия на них различных аварийных ситуаций, называют резервными, а процесс копирования файлов – резервным копированием. Эти копии в виде архивных файлов определённое время хранятся на резервных носителях, и периодически осуществляется их перезапись.

Наиболее успешно удаётся восстанавливать информацию, когда она хранится в не фрагментированном виде. Дело в том, что для сокращения времени записи данных на магнитные носители в вычислительных системах используется принцип фрагментированной записи (отдельные фрагменты одного документа или программы записываются в различные сектора этих носителей данных). Этот метод неудобен для постоянного использования и хранения таких данных, поэтому рекомендуется периодически осуществлять дефрагментацию информации на магнитных дисках. Программа, выполняющая такую функцию, входит в состав ОС типа Windows. Регулярное использование программы дефрагментации позволяет не только сократить время обращения к жёсткому диску, но и продлить срок его работы.

Носители, на которых хранятся копии основных файлов, называют архивными. Архивное копирование позволяет структурировать информацию, автоматизировать процесс архивирования и восстановления данных, а также работу с большими объёмами информации.

Периодическое проведение архивного копирования приводит к получению копий нескольких разных версий одних и тех же файлов. Для обеспечения надёжности хранения и защиты данных рекомендуют создавать по 2–3 архивные копии последних редакций файлов. Современные системы хранения данных позволяют возвращаться на день, неделю, 30, 90 и более дней назад, что соответствует периодам обновления данных в архивах. При этом осуществляется разархивирование данных.

Разархивирование – это процесс точного восстановления электронной информации, ранее сжатой и хранящейся в файле-архиве.

Для долговременного хранения (сохранения) данных используются технологии перезаписи, резервного копирования на нескольких носителях данных, архивирования и создания климатических условий, позволяющие в течение длительного времени сохранять информацию.

Кроме рассмотренных выше мер и возможностей обеспечения устойчивой и надёжной работы аппаратно-программных средств, важно также обеспечить непрерывное и стабильное электропитание.

По мнению специалистов более 45% случаев потери информации связаны с проблемами электропитания. Для предотвращения случайных или преднамеренных отключений электроэнергии, приводящих к частичной или полной потере данных, применяют специальные устройства защиты. К ним относятся: защитные фильтры питания, источники или устройства бесперебойного питания (УБП, ИБП, UPS), мотор-генераторы и др.

Поиск – важный информационный процесс. Возможности организации и проведения поиска зависят от наличия информации, её доступности, а также от средств и навыков организации поиска. Цель любого поиска заключается в использовании методов, позволяющих находить необходимые пользователям различные виды информации.

Термин «информационный поиск» (англ. «information retrieval») ввёл американский математик К. Муэрс. Он заметил, что поиск проводится для того, чтобы найти нужные данные. Для этого сначала надо сформулировать информационный запрос, а затем с его помощью осуществлять поиск необходимых данных в различных источниках информации.

«Информационный поиск» – это выполнение определённых логических и технических операций, необходимых для нахождения информационных материалов (документов, сведений о них, фактов, данных и знаний), наиболее полно отвечающих запросу (релевантность) и информационным потребностям (пертинентность) пользователя.

Системы, с помощью которых осуществляют любые процессы поиска, называют поисковыми системами (ПС). Для поиска информации используют «информационно-поисковые системы» (англ. «information retrieval systems», IRS). В традиционных технологиях ИПС – это картотеки и каталоги, справочники, указатели, энциклопедии, архивы и другие материалы.

В компьютерных системах для поиска и хранения информации используют электронные информационно-поисковые системы (ИПС). Это специальные компьютерные программы, с помощью которых создают, актуализируют (обновляют), хранят и осуществляют поиск информации в электронных базах и банках данных. Результат поиска зависит как от правильно составленного запроса, так и от наличия нужных пользователю информационных материалов в тех электронных базах и банках данных, в которых проводился данный поиск. Поиск в ИПС осуществляется после того, как пользователь задаст этой системе запрос, состоящий из ключевых (поисковых) слов и выражений. Для этого он может использовать логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» и другие возможности ИПС.

Операции передачи данных, информации и знаний представляют процессы их распространения среди пользователей путём применения средств и систем коммуникации. Эти системы позволяют перемещать (т.е. пересылать) различные виды информации от их отправителя (источника) к получателю (приемнику).

Системы и средства коммуникации состоят:

1) из аппаратуры передачи данных (АПД), которая соединяет средства обработки и подготовки данных с каналами связи;

2) из устройств сопряжения ЭВМ с АПД, управляющих обменом информацией.

Передача данных осуществляется в виде трансляции электрических сигналов, которые могут быть непрерывными и дискретными во времени, т.е. прерываться в какие-то промежутки времени.

Электронная информация может распространяться в разных средах (в воздухе и вакууме, воде, различных материалах и др.). Для её распространения используются средства связи.

Средства связи – это технические системы передачи (приёма) информации (данных и знаний) на расстояние. Они образуют линию или канал связи, соединяющие оконечные устройства приёма и передачи.

Одна физическая линия связи обычно представляет собой два провода, по которым передаются данные от одного источника информации. Канал связи определяют как среду распространения групповых сигналов.

Несколько линий или каналов связи, предназначенных для передачи данных или организации компьютерной связи, принято называть телекоммуникациями. Английское слово «telecommunication» означает дистанционную связь, дистанционную передачу данных или сеть связи. Телекоммуникации делятся на проводные и беспроводные. С помощью проводов или кабелей, а также без них (беспроводная связь) телекоммуникации обеспечивают устойчивую передачу данных между источниками и потребителями информации.

Телекоммуникации можно определить как транспортную среду передачи данных. Она создается с помощью средств связи для обеспечения отдельных людей, групп пользователей и организаций необходимой им информацией.

В беспроводных системах связи антенной передатчика обеспечивается распространение электромагнитных или иных (например, оптических) волн и сигналов на одном конце линии или канала. Получение информации осуществляется антенной приёмника на противоположном конце. Системы беспроводной связи незаменимы в районах, где из-за географических, климатических и иных условий, например, демографических (низкая плотность населения) невозможно или невыгодно использовать проводные линии связи. Для организации такой связи применяют: радио, сотовые и транкинговые (транковые), радиорелейные, спутниковые, оптические и иные системы связи.

При внедрении информационной технологии рекомендуется выбрать одну из двух основных концепций, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую структуру организации и роль в ней компьютерной обработки информации.

Первая концепция основана на использовании существующей структуры организации и подразумевает внедрение информационной технологии путём приспособления её к существующей организационной структуре. В результате происходит модернизация существовавших методов работы. При этом обычно рационализируются рабочие места, распределяются или перераспределяются функции между работниками организации и мало изменяются коммуникации. Хотя степень риска от такого внедрения информационной технологии минимальна (затраты незначительны и организационная структура практически не меняется), эффективность подобного метода невелика. Кроме того, к недостаткам такой стратегии относят необходимость постоянного проведения изменений формы представления информации, ориентированной на конкретные технологические методы и технические средства. При этом замедляется выполнение оперативных решений на различных этапах работы организации.

Вторая концепция ориентируется на перспективы развития и связана с изменением существующей структуры организации. Эта стратегия предполагает максимальное развитие коммуникаций и разработку новых организационных взаимосвязей. Продуктивность организационной структуры возрастает, так как рационально распределяются архивы данных, снижается объём циркулирующей информации и достигается сбалансированность между решаемыми задачами. К основным недостаткам такого метода относят: существенные затраты на первом этапе, связанные с разработкой общей концепции и обследованием всех подразделений организации; психологическую напряжённость, вызванную предполагаемыми изменениями структуры, которые влекут за собой изменения штатного расписания и должностных обязанностей работников организации. К достоинствам такой стратегии относят: рациональную организационную структуру организации; максимальную занятость её работников; высокий их профессиональный уровень; интеграцию профессиональных функций, основанную на использовании компьютерных сетей.

Использование объектно-ориентированного подхода позволяет свести проектирование открытой системы к оптимальному синтезу функционально независимых компонент (объектов), совместно выполняющих заданные функции системы с требуемой эффективностью, и позволяющих адаптировать систему к вновь появляющимся задачам за счёт набора специфических свойств (наследование и проч.). Таким образом, значительно снижаются затраты на разработку, внедрение и модификацию систем.

Объектно-ориентированное программирование – это технология программирования, при которой программа рассматривается как набор дискретных объектов, содержащих, в свою очередь, наборы структур данных и процедур, взаимодействующих с другими объектами.

На различных этапах анализа и синтеза систем возникают проблемы разбиения (декомпозиции) системы на подсистемы, задачи на подзадачи, программного обеспечения на отдельные программы и подпрограммы. При этом объекты каждого последующего уровня разбиения представляют собой абстрактные компоненты (объекты) системы предыдущего уровня, реализация которого зависит от конкретной рассматриваемой проблемы.

В объектно-ориентированных открытых системах декомпозиция системы на объекты осуществляется с учётом удобства последующего детального анализа, разработки и внедрения системы. Одним из наиболее важных критериев выделения компонентов открытой системы является минимизация числа аппаратно-зависимых её компонент. Это позволяет снизить затраты на адаптацию системы при переносе на другую аппаратную платформу, а также уменьшить количество неиспользуемых компонент при работе на конкретной платформе. Решение этой проблемы осуществляется путём исследования существующих платформ, оценки направлений их развития, анализа возможностей использования принятых и (или) предложения новых стандартов взаимодействия системы с аппаратной платформой.

На основе декомпозиции системы:

· выделяются задачи, подлежащие автоматизации;

· определяется необходимое множество процедур реализации заданного множества функциональных задач и необходимой для этого информации;

· осуществляется предварительная оценка уровня стандартизации используемых алгоритмов и интерфейсов.

Объектно-ориентированный подход породил создание распределённой среды обработки данных, включающей системы обработки данных, информации и знаний.

1. Перечислите основные виды информационных технологий и дайте им краткую характеристику.

2. Какие процессы включает в себя технология обработки информации?

3. Что представляют собой технологические процессы передачи информации?

4. Дайте определения терминам «хранение» и «сохранение данных».

5. Что такое архивы? Какие бывают архивы данных?

6. С какой целью используют резервные и страховые архивы?

7. Что представляют собой информационные хранилища?

8. Как вы понимаете непрерывность и стабильность электропитания технических устройств информатизации?

9. Перечислите устройства защиты технических устройств информатизации от изменения напряжения и тока их электропитания.

10. Назовите варианты внедрения информационных технологий.

11. Общая классификация информационных технологий.

12. Что означает термин «Информационные технологии управления»?

13. Перечислите различия между системами поддержки принятия решений и экспертными системами.

14. В чём назначение информационных технологий дистанционного обучения?

15. Назначение объектно-ориентированных и функционально-распределённых информационных технологий.

Для рассмотрения данной темы, прежде всего, выясним кто такой «пользователь» информации. Пользователи или потребители информации – это животный и растительный мир, люди и технические устройства.

Если мы говорим о людях, то пользователь информационной системы (англ. «Information system user») – это лицо, группа лиц или организация, прибегающие к услугам информационной системы для получения необходимой им информации или для решения других задач. Для получения нужной информации пользователи осуществляют её поиск собственными силами или с помощью посредников. В качестве посредников обычно выступают информационные специалисты: работники библиотек (библиографы) и информационных служб. В этом случае такие пользователи называются «конечными».

Конечный пользователь (англ. «End user») – это пользователь, не работающий непосредственно с системой, но применяющий результат её функционирования.

Взаимодействуя с устройствами вычислительной техники, пользователи как бы разговаривают с ними (ведут диалог). Реакция ЭВМ на запросы и команды пользователей носит формальный характер. Поэтому программисты, создавая механизм взаимодействия пользователей с программой, формируют наборы различных окон, форм, меню, активных кнопок, пиктограмм, справочных систем и т.п.

В совокупности данные инструменты образуют интерфейс программы – внешний вид отдельных её элементов и видов на экране компьютера. Поскольку в различных программах используется много однотипных ситуаций и вариантов взаимодействия пользователей с программами, возникает потребность стандартизировать их интерфейсы.

Интерфейс (Interface) в широком смысле – это определённая стандартами граница между взаимодействующими независимыми объектами. Интерфейс задаёт параметры, процедуры и характеристики взаимодействия объектов.

Интерфейс определяет:

1) язык пользователя;

2) язык сообщений компьютера, организующий диалог на экране дисплея;

3) знания пользователя.

Язык пользователя – это те действия, которые пользователь производит при работе с системой путём использования возможностей клавиатуры, пишущих на экране электронных карандашей, джойстика, мыши, подаваемых голосом команд и т.п. Наиболее простой формой языка пользователя является создание форм входных и выходных документов. Получив входную форму (документ), пользователь заполняет его необходимыми данными и вводит в компьютер. Система поддержки принятия решений производит необходимый анализ и выдает результаты в виде выходного документа установленной формы.

Язык сообщений – это то, что пользователь видит на экране дисплея (символы, графика, цвет); это данные, полученные на принтере; звуковые выходные сигналы и т.п.

Важным измерителем эффективности используемого интерфейса является выбранная форма диалога между пользователем и системой. Наиболее распространены следующие формы диалога: запросно-ответный режим, командный режим, режим меню, режим заполнения пропусков в выражениях, предлагаемых компьютером.

Каждая форма в зависимости от типа задачи, особенностей пользователя и принимаемого решения имеет достоинства и недостатки. Долгое время единственной реализацией языка сообщений был отпечатанный или выведенный на экран дисплея отчёт или сообщение. Теперь представление выходных данных осуществляется с помощью машинной графики. Она позволяет создавать на экране и бумаге цветные графические изображения в двумерном и трёхмерном виде. Использование машинной графики, значительно повышает наглядность и интерпретацию выходных данных, всё чаще используется в информационных технологиях поддержки принятия решений.

Знания пользователя – это то, что пользователь должен знать, работая с компьютерной системой. К ним относят не только план действий, находящийся в голове пользователя, но учебники, инструкции и справочные данные, выдаваемые компьютером.

Совершенствование пользовательского интерфейса определяется успехами в развитии каждой из трёх названных составляющих. Интерфейс должен обладать возможностью:

· манипулировать различными формами диалога, изменяя их в процессе принятия решения по выбору пользователя;

· передавать данные системе различными способами;

· получать данные от различных устройств системы в различном формате;

· гибко поддерживать (оказывать помощь по запросу, подсказывать) знания пользователя.

На теоретическом уровне интерфейс имеет три основных составляющие:

1. Способ общения машины с человеком-оператором.

2. Способ общения человека-оператора с машиной.

3. Способ пользовательского представления интерфейса.

Важнейшая задача интерфейса – формирование у пользователя одинаковой реакции на одинаковые действия приложений, их согласованность.

Интерфейс пользователя предназначен для просмотра на экране монитора предлагаемых ему данных, ввода информации и команд в систему и проведения различных манипуляций с ней. Главная задача проектирования интерфейса пользователя заключается в том, чтобы разработать систему взаимодействия равноправных партнеров: человека-оператора и программно-технического комплекса.

Пользовательский интерфейс или интерфейс пользователя (англ. «User interface») в информационных технологиях – это элементы и компоненты программы, которые оказывают влияние на взаимодействие пользователя с программным обеспечением.

Пользовательский интерфейс означает среду и метод общения человека с компьютером (совокупность приёмов взаимодействия с компьютером). Интерфейс часто отождествляется с диалогом, который подобен диалогу или взаимодействию между двумя людьми. Он включает правила представления информации на экране и правила интерактивной технологии, например, правила реагирования человека-оператора на то, что представлено на экране.

Диалог (человеко-машинный диалог) представляет последовательность запросов пользователя, ответов на них компьютера и наоборот (запрос пользователя, ответ и запрос компьютера, окончательное действие компьютера и др.). Он осуществляется путём взаимодействия пользователя с компьютером в процессе выполнения каких-либо действий.

Пользователь использует конкретные действия (команды, процедуры), которые являются частью диалога. Эти диалоговые действия не всегда требуют от компьютера обработки информации. Они могут быть необходимы для организации перехода от одной панели к другой или от одного приложения к другому, если работает более чем одно приложение.

Пользовательский интерфейс реализуется операционной системой и иным программным обеспечением. Операционные системы осуществляют как командный, так и иные виды интерфейса. Командный интерфейс предполагает выдачу на экран приглашения для ввода команды.

Диалоговые действия контролируют, что происходит с информацией, которую пользователи распечатывают на конкретном устройстве; следует ли её сохранить или запомнить, при переходе пользователя к другой панели приложения или другим процедурам. Когда пользователи возвращаются к диалогу, приложение аннулирует или сохраняет любые изменения информации на панели. Если действия пользователя могут привести к потере определённой информации, программа рекомендует пользователю подтвердить, что: а) информацию не нужно сохранять; б) необходимо сохранение информации, или следует аннулировать последний запрос и вернуться назад.

При работе с компьютером у пользователя формируется система ожидания одинаковых реакций на одинаковые действия, что постоянно подкрепляет пользовательскую модель интерфейса.

Диалог в большей степени осуществляется с помощью форм меню. Одним из важных элементов взаимодействия пользователей с компьютером являются «окна». Любое окно делится на три части. Первая располагается вверху и содержит несколько строк (заголовка, меню, панель инструментов). С её помощью производится доступ к другим объектам и выполняются основные команды. Вторая часть самая большая. Её называют рабочей поверхностью или областью. В ней отображаются объекты, которые вызываются из меню или строки состояния, а также основная часть вызванной пользователем программы. Третья часть обычно располагается внизу и может даже отсутствовать. Она называется строкой состояния.

Пользовательский интерфейс включает также программы обучения, справочный материал, возможность подстройки внешнего вида программ и содержания меню под надобности пользователей (индивидуальные настройки) и другие сервисы. Сюда же входят дизайн, пошаговые подсказки и визуальные реплики (использование «Помощника»).

Однажды грамотно разработанный интерфейс пользователя позволяет экономить время пользователей и разработчиков. Для пользователя уменьшается время изучения и использования системы, сокращается число ошибок, появляется чувство комфортности и уверенности. Разработчик может выделять общие блоки интерфейса, стандартизировать отдельные элементы и правила взаимодействия с ними, сокращать время проектирования системы.

Эти блоки позволяют программистам создавать и изменять приложения более просто и быстро. Например, из-за того, что одна и также панель может быть использована во многих системах, разработчики приложений могут использовать одни и те же панели в различных проектах.

Главная задача проектирования интерфейса пользователя заключается не в том, чтобы рационально «вписать» человека в контур управления, а в том, чтобы, исходя из задач управления объектом, разработать систему взаимодействия двух равноправных партнеров: человека и аппаратно-программного комплекса, рационально управляющих объектом управления.

Современный интерфейс пользователя – графический интерфейс. Устройства графического ввода/вывода выполняют функции обеспечения интерфейсного диалога компьютера с человеком при вводе команд и запросов в систему, а также функции обеспечения выполнения информационных процессов. Пользователю достаточно помнить минимальное количество информации командного, процессуального характера, чтобы иметь возможность оперативно принимать соответствующие решения. Для этого ему необходимо владеть алгоритмами функционирования подсистемы «человек-техническое средство» и профессиональными навыками взаимодействия с ЭВМ.

Поскольку разработчики при создании программных продуктов могут создавать различные интерфейсы, то общепринято использовать существующие рекомендации и стандарты.

Стандарт в информатике определяют как общепринятые требования, предъявляемые к техническому, программному, информационному и иному обеспечению, которые обеспечивают возможность стыковки и совместной работы систем. Различают:

· стандарты де-юре (объявленные и принятые официально);

· стандарты де-факто (не оформленные в виде документа, но применяемые на практике).

В области традиционного «материального» производства давно сложилась система поддержки и согласования стандартов, а в области информационных технологий многое ещё предстоит сделать.

Популярное программное обеспечение не знает границ территорий и достаточно быстро распространяется по всему миру. Поэтому на национальном, межкорпоративном и международном уровнях всё чаще требуется использование общих (унифицированных) международных стандартов.

Важно отметить активное использование Интернета при разработке стандартов, в которой принимают участие многие организации и специалисты их различных стран. Это телеконференции с дискуссиями по наиболее важным вопросам; электронное голосование по утверждению проектов стандартов на разных стадиях разработки вплоть до статуса международного стандарта; организация очных семинаров и конференций; организация полного электронного архива, доступного по сети.

Развитие информационных технологий связано с национальными и международными стандартами. Международные стандарты создаются на основе шести принципов, определенных Всемирной торговой организацией (ВТО): открытость, прозрачность, непредвзятость и соблюдение консенсуса, эффективность и целесообразность, согласованность и нацеленность на развитие.

В России создаётся отечественная нормативная база в области информационных технологий. Для стандартизации информационных технологий, информационно-телекоммуникационных систем и проектирования информационных систем в стране создаются национальные стандарты и другие нормативные документы. Они определяют фундаментальные общие процедуры, положения и требования, которые могут быть использованы в различных предметных областях деятельности. Существуют специализированные организации: ВНИИстандарт, Гостехкомиссии России и др.

На международном уровне существует кооперация организаций, разрабатывающих стандарты в области информационных технологий. Этими проблемами занимается Международная организация по стандартам (International Standard Organization, ISO). Ею разрабатываются общие для всех стандарты, которые носят рекомендательный характер. Кроме того, подобные вопросы рассматриваются такими организациями, как: МЭК (Международная электротехническая комиссия) и МСЭ (Международный союз электросвязи). В 1987 г. ISO и МЭК объединили свою деятельность по стандартизации в области информационных технологий и создали объединение ИСО/МЭК/СТК 1 «Информационные технологии». Основная его задача – разработка базовых стандартов информационных технологий вне зависимости от их конкретных применений.

Информационные технологии ориентированы главным образом на использование различных информационных систем. Большинство информационных систем всех классов и назначений строятся на основе технологии открытых систем. Внедрение принципов открытых систем в информационные системы базируется на стандартизации информационных технологий, являющейся интеграционным механизмом и мощным средством управления процессами развития информатизации.

Разработкой стандартов в области открытых систем занимаются международные, национальные и специализированные организации, например, такие как Общество Интернет (Internet Society), СЕН (Европейский комитет по стандартизации), IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), ЕКМА (Европейская ассоциация производителей компьютеров), ЕВОС (Европейские рабочие группы по открытым системам), ЕТСИ (Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций), NMF (Форум управления сетями) и др.

Проблемы унификации стандартов существенно возрастают в областях с более сложными объектами, чем иерархические документы.

Началом современного этапа стандартизации описания продукции и технологии можно считать появление в середине 1980-х годов проекта STEP (STandard for the Exchange of Product model data) – семейство стандартов для обеспечения универсального механизма обмена данными о продукции и технологии как между различными организациями, так и между разными этапами жизненного цикла продукции.

Наиболее близко к новому уровню широкого использования различных данных в информационных сетях подошёл стандарт XML. Принятая в нём объектно-ориентированная модель DOM (Document Object Model) позволяет легко преобразовывать XML документы для хранения в объектно-реляционных и реляционных СУБД, равно как и наоборот.

Основным критерием оценки информационных технологий является их эффективность, особенно экономическая эффективность. Традиционный расчёт прибыли производится с учётом исчисляемых расходов и доходов.

Зачастую степень эффективности определяют исходя из того, насколько выгодны решения, принимаемые с точки зрения функционирования систем и устройств, государства, права и бизнеса, образования, культуры и т.д. При этом не самым главным критерием является расчёт финансовых вложений. Так, например, если информационные службы высокоэффективны, то не только бизнес, но культура и образование выигрывают от их деятельности. В этом случае весьма затруднительно обосновать необходимые капиталовложения в информационные технологии. Здесь не работают расчёты, сделанные только с учётом экономической эффективности, а обычно учитывается каких результатов можно достигнуть при создании новой системы или модернизации существующей.

Успех применения информационной технологии может определяться эффективностью решения основных задач. Некоторые специалисты считают, что обоснование полезности – это искусство маркетинга. Для этого предлагается использовать разработанный Робертом Бенсоном метод «информационной экономики». Такой метод рассматривается как надёжный способ анализа экономической эффективности, позволяющий учитывать качественные выгоды, величина которых определяется методом финансового прогноза с учётом возможных рисков.

Существует множество методов обработки информации, но в большинстве случаев они сводятся к обработке текстовых и числовых данных.

Текстовая информация может возникать из различных источников и иметь различную степень сложности по форме представления. В зависимости от формы представления для обработки текстовых сообщений используют разнообразные информационные технологии. Чаще всего в качестве инструментального средства обработки текстовой электронной информации применяют текстовые редакторы или процессоры. Они представляют программный продукт, обеспечивающий пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации. Текстовые редакторы и процессоры используются для составления, редактирования и обработки различных видов информации. Отличие текстовых редакторов от процессоров заключается в том, что редакторы, как правило, предназначены для работы только с текстами, а процессоры позволяют использовать и другие виды информации.

Редакторы, предназначенные для подготовки текстов условно можно разделить на обычные (подготовка писем и других простых документов) и сложные (оформление документов с разными шрифтами, включающие графики, рисунки и др.). Редакторы, используемые для автоматизированной работы с текстом, можно разделить на несколько типов: простейшие, интегрированные, гипертекстовые редакторы, распознаватели текстов, редакторы научных текстов, издательские системы.

В простейших редакторах-форматерах (например, «Блокнот») для внутреннего представления текста дополнительные коды не используются, тексты же обычно формируются на основе знаков кодовой таблицы ASCII.

Текстовые процессоры представляют систему подготовки текстов (Word Processor). Наибольшей популярностью среди них пользуется программа MS Word. Технология обработки текстовой информации с помощью таких программ обычно включает следующие этапы:

1) создание файла для хранения текстовой информации;

2) ввод и (или) копирование текстовой информации в компьютер;

3) сохранение текста, представленного в электронной форме;

4) открытие файла, хранящего текстовую информацию;

5) редактирование электронной текстовой информации;

6) форматирование текста, хранящегося в электронной форме;

7) создание текстовых файлов на основе встроенных в текстовый редактор стилей оформления;

8) автоматическое формирование оглавления к тексту и алфавитного справочника;

9) автоматическая проверка орфографии и грамматики;

10) встраивание в текст различных элементов и объектов;

11) объединение документов;

12) печать текста.

К основным операциям редактирования относят: добавление; удаление; перемещение; копирование фрагмента текста, а также поиска и контекстной замены. Если создаваемый текст представляет многостраничный документ, то можно применять форматирование страниц или разделов. При этом в тексте появятся такие структурные элементы, как: закладки, сноски, перекрестные ссылки и колонтитулы.

Большинство текстовых процессоров поддерживает концепцию составного документа – контейнера, включающего различные объекты. Она позволяет вставлять в текст документа рисунки, таблицы, графические изображения, подготовленные в других программных средах. Используемая при этом технология связи и внедрения объектов называется OLE (Object Linking and Embedding – связь и внедрение объектов).

Для автоматизации выполнения часто повторяемых действий в текстовых процессорах используют макрокоманды. Самый простой макрос – записанная последовательность нажатия клавиш, перемещений и щелчков мышью. Она может воспроизводиться, как магнитофонная запись. Её можно обработать и изменить, добавив стандартные макрокоманды.

Перенос текстов из одного текстового редактора в другой осуществляется программой-конвертером. Она создаёт выходной файл в соответствующем формате. Обычно программы текстовой обработки имеют встроенные модули конвертирования популярных файловых форматов.

Разновидностью текстовых процессоров являются настольные издательские системы. В них можно готовить материалы по правилам полиграфии. Программы настольных издательских систем (например, Publishing, PageMaker) являются инструментом верстальщика, дизайнера, технического редактора. С их помощью можно легко менять форматы и нумерацию страниц, размер отступов, комбинировать различными шрифтами и т.п. В большей степени они предназначены для издания полиграфической продукции.

Пользователям в процессе работы часто приходится иметь дело с табличными данными при создании и ведении бухгалтерских книг, банковских счетов, смет, ведомостей, при составлении планов и распределении ресурсов организации, при выполнении научных исследований. Стремление к автоматизации данного вида работ привело к появлению специализированных программных средств обработки информации, представляемой в табличной форме. Такие программные средства называют табличными процессорами или электронными таблицами. Подобные программы позволяют не только создавать таблицы, но и автоматизировать обработку табличных данных.

Электронные таблицы оказались эффективными и при решении таких задач, как: сортировка и обработка статистических данных, оптимизация, прогнозирование и т.д. С их помощью решаются задачи расчётов, поддержки принятия решений, моделирования и представления результатов практически во всех сферах деятельности. При работе с табличными данными пользователь выполняет ряд типичных процедур, например, таких как:

1) создание и редактирование таблиц;

2) создание (сохранение) табличного файла;

3) ввод и редактирование данных в ячейки таблицы;

4) встраивание в таблицу различных элементов и объектов;

5) использование листов, форматирование и связь таблиц;

6) обработка табличных данных с использованием формул и специальных функций;

7) построение диаграмм и графиков;

8) обработка данных, представленных в виде списка;

9) аналитическая обработка данных;

10) печать таблиц и диаграмм к ним.

Структура таблицы включает нумерационный и тематический заголовки, головку (шапку), боковик (первая графа таблицы, содержащая заголовки строк) и прографку (собственно данные таблицы).

Наибольшей популярностью среди табличных процессоров пользуется программа MS Excel. Она представляет пользователям набор рабочих листов (страниц), в каждом из которых можно создавать одну или несколько таблиц.