Интернет-курс по дисциплине

«Информационно-аналитические системы»

Кафедра информационного менеджмента и электронной коммерции

Алексеева Т.В.

Интернет-курс по дисциплине

«Информационно-аналитические системы»

Содержание

Тема

1. Отчетность и анализ – функции распознавания ситуации в процессе принятия

решения

Вопрос

1. Формирование аналитической отчетности и цикл принятия решения.

Вопрос

2. Показатели измерения результативности работы предприятия (KPI).

Вопрос

4. Отображение показателей отчетности в информационном пространстве

предприятия.

Тема

2. Источники данных и хранение информации на предприятии

Вопрос

1. Способы хранения информации на предприятии и источники данных.

Вопрос

2. Принципы построения хранилищ и OLTP баз данных.

Вопрос

3. Свойства и структура хранилищ данных.

Вопрос

4. Виды хранилищ данных.

Вопрос

5. Технология работы хранилищ данных.

Тема

3. Инструменты интеграции данных из различных источников

Вопрос

1. Источники данных для формирования отчетности.

Вопрос

2. Технологии интеграции данных.

Вопрос

3. Рынок средств интеграции приложений.

Тема

4. Методология оперативной аналитической обработки данных (OLAP)

Вопрос

1. Специфика оперативной аналитической обработки данных.

Вопрос

2. Требования Кодда к средствам оперативной аналитической обработки.

Вопрос

3. Сферы применения OLAP-технологий.

Тема

5. Инструментальные средства оперативной аналитической обработки данных (OLAP)

Вопрос

1. Классификация и структура OLAP решений.

Вопрос

2. Принципы работы OLAP клиентов.

Вопрос

3. Выбор архитектуры OLAP решения.

Тема

6. Интеллектуальный анализ данных (Data mining)

Вопрос

1. Назначение интеллектуального анализ данных (ИАД) и примеры его применение в

бизнесе.

Вопрос

2. Технологические этапы проведения интеллектуального анализа данных.

Вопрос

4. Программные средства ИАД.

Вопрос

5. Интеграция оперативного и интеллектуального анализа данных.

Вопрос

1. Информационные системы бизнес интеллекта и управления эффективностью

бизнеса.

Вопрос

2. Определение BPM и BI.

Вопрос

3. Технологические этапы цикла управления эффективностью бизнеса (BPM).

Вопрос

4. KPI в контексте BPM.

Тема

8. Информационно-методический комплекс управления эффективностью бизнеса (ВРМ)

на предприятии

Вопрос

2. Технология внедрения ВРМ.

Дисциплина «Информационно-аналитические системы» направлена на

развитие информационных компетенций, необходимых будущим специалистам в любой

предметной области. Для эффективного принятия управленческих решений необходимо

оперативно отслеживать быстро меняющиеся данные, рассматривать их с разных

сторон, получать сводные данные, а при необходимости углубляться в содержимое

этих данных для получения более детализированной информации, составлять

различные отчеты буквально на лету. Для развития этих компетентностей

аналитикам не только необходимо знать современные методы и средства анализа

данных, но и уметь использовать возможности информационных технологий поддержки

аналитической работы на предприятии.

Настоящая дисциплина включена в учебные планы Университета по всем

программам подготовки специалистов по специальностям Информационные системы и

технологии, Прикладная информатика (в дизайне), Прикладная информатика (в

экономике), Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Для изучения

дисциплины требуются знания и навыки студентов по базовым экономическим курсам

и дисциплинам специальности (предметная область), а также по курсам «Базы

данных» и «Информационные технологии». Знания по дисциплине ИАС могут

использоваться в курсах, связанных с обоснованием, поддержкой и принятием

управленческих решений в процессе осуществления финансово-хозяйственной

деятельности предприятия, а также в курсах «Менеджмент», «Маркетинг», «Основы

бизнеса», «Контроллинг», «Финансовый анализ», «Системы поддержки принятия

решений» и др.

Цель и задачи

дисциплины.

Целью изучения дисциплины

«Информационно-аналитические системы» (ИАС) является ознакомление студентов с

информационными технологиями поддержки аналитической работы и их использованием

на предприятии, освещение общих основ анализа информации и применения

информационно-аналитических систем (как универсальных, так и

специализированных).

Задачи дисциплины:

·

сформировать общее представление о содержании и особенностях

аналитической работы по подготовке и обоснованию принимаемых в процессе

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений;

·

передать знания о технологиях реализации информационного анализа и их

применении;

·

привить навыки применения (работы в) информационно-аналитических систем;

Входные компетенции:

·

знать состав экономической и управленческой информации в предметной

области, основные бизнес-процессы, характерные для конкретной предметной

области, информационные технологии, используемые в различных предметных областях;

·

уметь сформулировать требования к составу информации необходимой для

принятия решений в конкретной предметной области;

·

обладать навыками подготовки документов с использованием пакета

Microsoft Office.

Выходные компетенции:

·

знать состав и структуру информационного пространства предприятия,

общую структуру и принципы работы информационно-аналитической системы, основные

методы и технологии анализа экономической и управленческой информации:

OLAP-технологии и технологии Data Mining;

·

уметь выбирать и использовать необходимые методы и программные средства

анализа и подготовки информации для поддержки принятия решений, составлять

необходимые отчеты в ходе проведения OLAP-анализа;

·

обладать навыками анализа информации с помощью инструментальных средств

широкого применения (Excel, Mathcad и др.), получения информации (данных) и

проведения аналитических работ с применением специализированных

инструментальных средств Contour Business Intelligence (Contour BI) компании

Contour Components.

Цели:

Сформировать представление об аналитической деятельности и едином

информационном пространстве на предприятии.

Задачи:

·

Изучить цикл

принятия решения и задачи анализа информации на каждом этапе цикла.

·

Рассмотреть

процесс формирования дерева целей и выбора показателей результативности.

·

Изучить процесс

формирования информационного пространства для анализа деятельности предприятия.

·

Познакомиться с

компонентной архитектурой программных средств Business Intelligens.

Вопросы темы:

1.

Формирование аналитической отчетности и цикл принятия

решения.

2.

Показатели измерения результативности работы предприятия

(KPI).

3.

Единое информационное пространство предприятия – основа

аналитической деятельности предприятия.

4.

Отображение показателей отчетности в информационном

пространстве предприятия.

5.

Компонентная архитектура программных средств хранения

данных и их аналитической обработки в Business Intelligens.

Основные понятия:

·

система поддержки

принятия решений (СППР);

·

DM-технологии;

·

коэффициент

приоритетности целей (КПЦ);

·

ключевые показатели эффективности

– KPI;

·

информация;

·

информационное

пространство;

·

информационные

ресурсы (ИР);

·

реквизит;

·

составная единица

информации;

·

показатель;

·

информационно-аналитическая

система;

·

бизнес-аналитика;

·

Business Intelligens

(BI).

Теоретический материал по теме

Внедрение информационных технологий в процесс производства и

управления изменяет традиционные взгляды на иерархические

организационно-экономические структуры. Происходит становление новой модели

управления, ориентированной на интеграционные процессы компаний,

функционирующих на основе процессного и функционального управления.

Для эффективного

принятия решения руководителю необходима тщательно подобранная и хорошо

обработанная информация. Существуют различные методы обработки информации:

·

методы поддержки хранения больших пополняющихся объемов информации

(Big Data) и Систем хранения данных (СХД);

·

методы предоставления компьютерных рассуждений;

·

методы компьютерной аппроксимации антропоморфных аспектов умственной

деятельности (когнитивная графика, эвристические методы, формализация поиска

релевантного знания в процессе рассуждений и т.д.).

Цели, ради достижения

которых принимается решение, можно разделить на три класса: стратегические,

тактические и оперативные. Тогда взаимосвязь между целями и типами решений и

задачами можно представить с помощью рис. 1.

Рис. 1. Цели и типы решений

Оперативные решения периодические: одна и та же задача

возникает снова и снова. Принятие оперативных

решений ведет к вполне ожидаемым и прогнозируемым результатам. Например,

если товары заказаны на склад, то существует высокая вероятность их

поступления. Оперативные решения являются краткосрочными.

Тактические решения обычно принимаются управленцами среднего

уровня, ответственными за обеспечение средствами для достижения целей и

намерений, поставленных руководителями верхнего звена. «При каких условиях

давать скидку заказчику?» - это пример

тактического решения, принимаемого на среднем уровне управления.

Стратегические решения принимаются с учетом целей компании,

определенных в ее уставе и уточненных высшим руководством предприятия. Эти цели

определяют основу, на которой должно базироваться долгосрочное планирование, а

также устанавливают критические факторы деятельности предприятия. Эти решения

обеспечивают базу для принятия тактических и оперативных решений.

Процедуры поддержки

принятия решения должны обеспечивать поддержку для выполнения следующих этапов:

1. Выработка

стратегической цели.

2. Констатация

ситуации.

3. Анализ (распознавание

проблем (ситуации)).

4. Выработка

целей и генерация альтернатив.

5. Выбор

решения: выбор критерия (и его обоснование) и оценка альтернатив по критерию.

6. Анализ

последствий принятия решения.

7. Принятие

решения и его мониторинг.

Какова характеристика этих этапов?

Этап 1.

Компьютерная поддержка на этом этапе незначительна и возможна лишь в части

консультаций или демонстрации аналогичных решений в иных организациях.

Необходима стратегическая аналитическая информация.

Этап 2. Этап

формирования решения предназначен для выявления и констатации ситуации, в

которой находится предприятие. Для этого, в зависимости от уровня принимаемого

решения, используется обычная отчетность и аналитическая информация,

поступающая с различных уровней систем поддержки принятия решений (СППР).

Этап 3. Этот этап

один из самых трудоемких и ответственных. Процедуры, выполняемые здесь, делятся

на два класса: формальные и неформальные. Формальные процедуры (например,

компьютерный анализ сложившейся ситуации) базируются на факторном прямом и

факторном обратном анализах, а также на функционально-стоимостном и

ситуационном анализе. Информационные технологии, применяемые на данном этапе –

это моделирующие технологии, технологии оперативного анализа данных (OLAP) и

DM-технологии (data

mining).

Неформальная часть этапа касается:

а) выявления

проблемы, образовавшейся в результате анализа ситуации;

б) формулирования

траекторной цели, ориентированной на достижение стратегической цели.

Этап 4. Выработка

целей - одна из

сложнейших задач в процессе формирования решения, требующая мощных

инструментальных средств по извлечению знаний из большого объема данных (как

внешних, так и внутренних). Существует достаточно много способов такого

извлечения. Наиболее распространенным из них сегодня является метод извлечения

знаний из баз данных - DM-технология.

Этап 5. На этом

этапе обосновывается критерий выбора, а на его основе оценивается альтернативы

и делается их выбор. И оценка, и выбор осуществляются системой на основе

критерия, который был указан Лицом принимающим решения (ЛПР). Критерием отбора

может служить любой признак, значение которого можно зафиксировать в некоторой

шкале. Так как критерий служит для оценки вариантов решений, поэтому он должен

быть измерим.

Этап 6. Анализ

последствий принятия решения требует использования новейших инструментов,

которые должны базироваться на прогнозных моделях и сценариях будущих событий.

Поддерживать эти технологии способны DM-технология

и OLAP.

Этап 7. Он

предназначен для выполнения мониторинговых функций. В ряде СППР он выделяется в

отдельную подсистему (блок), получившую название исполнительные расчетные

системы. Они связаны с системами поддержки принятия решений и могут состоять из

двух подсистем: выдачи рекомендаций или инструкций, регламентирующих действий

тех или иных сотрудников, и контроля (мониторинга) траекторных показателей.

Показатель

служит для оценки объекта или процесса, поэтому он должен быть измерим.

В

процессе управления предприятием используются показатели, которые оцениваются

количественно, поскольку являются следствием структурированной

(формализованной) информации. Но есть и качественные показатели, для обработки

которых необходимо преобразование слабоструктурированной информации. Такое

преобразование заключается во введении признаков, уточняющих, что мы понимаем

под тем или иным качеством и использовании шкал бальной оценки.

Показатель

должен измерять результат деятельности. Вопрос насколько избранный показатель

измеряет то, что мы хотели бы измерить, очень важен, поскольку правильные

измерители правильно передают смысл поставленной задачи и правильно мотивируют

персонал. Если же показатели - ориентиры заданы неправильно, то и менеджмент

вряд ли будет эффективен, а цели достигнуты. Поэтому необходимо четкое

формальное отображение желаемых состояний предприятия (целей), для достижения

которых будет разрабатываться стратегия.

При формулировании

целей используются принципы – SMART: Specific – ясность и точность;

Measurable – измеримость; Achievable – достижимость; Related – совместимость со

стратегией и интересами; Time-bound – сроки.

Цель формулируется в

результате констатации и анализа ситуации на основе миссии и видения.

Стратегические цели связываются с показателями всех уровней управления, начиная

с самого верхнего. Устанавливаются плановые значения показателей всех уровней,

отслеживаются их фактические значения, выявляются отклонения фактических

значений от плановых, осуществляется анализ сложившейся ситуации. Главная цель

декомпозируется в дерево целей.

Декомпозиция главной

цели в дерево целей – процесс неформальный, творческий, требующий определенных

знаний и опыта. Для выбора пути достижения цели (подцели) задаются коэффициенты приоритетности целей (КПЦ).

КПЦ – это инструмент управления выбором направления в достижении цели. При этом

сумма КПЦ на одном уровне дерева, касающихся одного вышележащего узла, должна

быть равна единице.

Управление на основе

измерителей предполагает не только увязку стратегического и оперативного

управления, но и создание многоступенчатой системы измерителей, соответствующих

вложенным циклам по уровням управления. В основе этого процесса лежит понятие

целевого управления, которое предполагает дальнейшую трансформацию графа

показателей в граф целей.

Итак, наличие

измерителей позволяет нам реализовать целевое управление. Оно заключается в

том, что от стратегических целей мы переходим к их декомпозиции. Далее мы

превращаем граф показателей в граф целей, задавая желаемые направления

изменения показателей каждого уровня и числовые значения ожидаемых изменений.

Далее - воздействие, мониторинг, анализ и изменение целей, если это необходимо.

После этого мы должны «привязать» цели к оргструктуре и назначить ответственных

за их выполнение. При этом все сотрудники, вовлеченные в систему показателей,

должны быть уверены в их правильности и точности, поскольку на них замкнута

мотивация. Для каждого предприятия должны быть определены свои правильные

показатели.

Количество ключевых

показателей в системе измерения должно быть необходимым и достаточным для

управления. Для стимулирования деятельности организации должно применяться

ограниченное количество показателей (ключевых показателей эффективности – KPI), учитывающих параметры, которые действительно оказывают влияние на

эффективность.

Внедрение системы

измерителей - это инновационный проект. Предприятие должно оценить степень

своей готовности к внедрению системы KPI. Внедрение ИС

изменит систему управления на предприятии, поэтому надо быть готовым к

дальнейшим инновациям.

Эффективность внедренной системы KPI определяется степенью

соответствия возможностей системы потребностям пользователей и системы

управления.

Деятельность

предприятия, любого объекта или даже самой маленькой системы неразрывно связана

с информацией, которая окружает их повсюду. Информация – это сведения

(сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Если

рассматривать современное предприятие как целостную сложную и открытую систему,

то между его элементами идёт постоянный обмен информацией, которая на самом

верхнем уровне представлена в виде человеческой речи, бумажных документов,

данных в информационных системах.

Потоки информации,

этапы обработки этой информации и те, кто участвует в обработке информации,

входят в общее понятие информационного пространства предприятия, а деятельность

по преобразованию потока информации в его сжатую характеристику представляет

собой аналитическую деятельность и является неотъемлемым элементом совокупного

информационного пространства.

Информационное

пространство - совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и

использования, информационных телекоммуникационных систем, функционирующих на

основе общих принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие

организаций и граждан и удовлетворение их информационных потребностей.

Структура

информационного пространства. Основными компонентами информационного

пространства являются:

1)

информационные ресурсы (ИР);

2)

средства и технологии информационного взаимодействия;

3)

информационная инфраструктура.

Информационные

ресурсы часто определяют как документы и массивы документов, хранимые в

информационных системах. Все информационные ресурсы можно классифицировать по

различным признакам:

·

по отношению к предприятию: внутренние и внешние;

·

по способу хранения (передачи): бездокументарные, документарные и электронные;

·

по типу источника (пользователя): персональные, коллективные

(группа, структурное подразделение) и общекорпоративные;

·

по доступности: общедоступные, частично закрытые (только для группы

лиц) и закрытые (для нескольких лиц).

Если же рассматривать

информационные ресурсы, в рамках информационных систем, то можно выделить два

типа ИР по содержанию: фактуальные и субъективные.

Фактуальные ресурсы

включают различные виды учётной информации в информационных системах (в базах

или хранилищах данных, файлах), а также электронные документы («текстовые»

документы, хранящиеся в электронном виде).

Субъективные ресурсы

представляют собой знания - вид информации, отражающей опыт специалиста

(эксперта) в определенной предметной области, его понимание множества текущих

ситуаций и способы перехода от одного описания объекта к другому.

Все информационные

ресурсы имеют различную степень своей структурированности. Под

структурированностью понимается такое свойство информационного пространства,

при котором его компоненты и взаимосвязи между ними выражены в явном виде.

Различают пять степеней структурированности ИП:

1. НИЦ - неструктурированное

информационное пространство. Примером такого пространства может служить

разговор о составе договора.

2. ССИП - слабо

структурированное информационное пространство. Здесь структурирована только

часть элементов информационного пространства в письменной форме, например,

письменно зафиксированы отдельные пункты договора.

3. СИП -

структурированное информационное пространство. Вся информация в таком

пространстве задокументирована, понятия кодированы, имеются структурные компоненты,

позволяющие обеспечить процессы загрузки данных в информационную систему.

4. ФСИП -

формально-структурированное информационное пространство. В таком пространстве

определены связи между компонентами информационного пространства и алгоритмы

обработки элементов данных, например, сортировка данных, поиск, вызов данных и

т.п.

5. МСИП -

машинно-структурированное информационное пространство. Вся информация,

реализована в виде базы данных с возможностью управления БД.

Комплексная

автоматизация функции управления требует создания единого информационного

пространства на любом современном предприятии, в котором обычные сотрудники и

руководство смогут осуществлять свою деятельность, руководствуясь едиными

правилами доступа, представления и обработки информации.

Начальным этапом

создания такой системы является построение модели предметной области или

другими словами модели информационного пространства для конкретного бизнеса и

позиционирование в ней своего предприятия. Исходя из составных элементов ИП,

выделенных ранее можно выделить три измерения любого полноценного

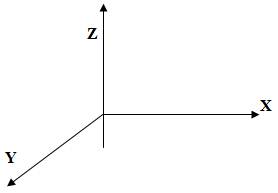

информационного пространства (рис. 2).

Рис. 2. Информационное пространство предприятия

Ось (Z) характеризует ресурсы информационного пространства, которые

накапливают фактографическую информацию, отражающую специфику деятельности

организации. Это предметные базы данных, различные информационные системы,

хранящие информацию, необходимую для оперативной работы сотрудников.

Ось (X) отражает специфику работы с полнотекстовыми документами,

используемыми для обеспечения внутреннего и внешнего взаимодействия организации

с субъектами бизнеса. В документах содержится неструктурированная и

слабоструктурированная информация, плохо поддающаяся аналитической обработке в

автоматизированных системах.

Ось (Y) определяет атрибуты и процедуры процессов обработки информации,

т.е. описывает последовательность и взаимосвязь всех процедур работы с

информацией.

Развитие модели

информационного пространства напрямую связано с развитием компании. Сама модель

информационного пространства подходит для любой компании, любой сферы

деятельности, т.к. не устанавливает конкретную технологию работы с информацией.

В теории

экономических информационных систем рассматривается понятие единицы информации.

В зависимости от содержания (наполненности) различают несколько единиц

информации:

·

Реквизит или атрибут

информационно отображает какое-либо свойство объекта;

·

Составная единица

информации состоит из набора реквизитов и информационно отображает сам объект

или его часть;

·

Показатель является

разновидностью составной единицы информации, широко используется для

отображения деятельности компании. Он обычно привязан к предметной области,

определенным образом структурирован и успешно используется в информационных

системах, в том числе в информационно – аналитических системах.

В экономическом

словаре Лопатникова показатель (economic index figure, activity indicator)

определяется как выраженная числом характеристика какого-либо свойства

экономического объекта, процесса

или решения.

В теории и практике

автоматизированной обработки информации

в показателе выявляется следующая структура:

количественное значение (основание) и набор его содержательных признаков,

называемый идентификатором показателя. Из определения следует, что показатель

состоит из набора реквизитов: реквизитов оснований и реквизитов признаков. Обе

группы реквизитов должны обязательно присутствовать в показателе, иначе он

теряет смысл. Такая совокупность реквизитов формирует высказывание, достаточное

для передачи предметного смысла деятельности организации.

Для описания

деятельности предприятия определяются категории показателей, разрабатываются

системы показателей, отражающие эту деятельность. Затем разрабатывается

структура показателей, которая может отображать показатель следующим образом:

где

Р – показатель

деятельности, например, экономический;

I - набор реквизитов-признаков, определяющих предметный смысл

показателя;

Q - количественное значение показателя.

Состав

реквизитов-признаков при анализе показателя задается пользователем. Признаки

могут детализировать предметную область, раскрывать ту или иную сферу

деятельности предприятия. При этом может формироваться иерархия признаков.

Иерархии обычно отражают вертикальные и горизонтальные взаимосвязи в структуре

организации.

Реквизиты-признаки

могут быть единичными или составными, могут иметь определенные взаимосвязи. При

разработке информационного пространства эти взаимосвязи уточняются, строятся

соответствующие иерархические схемы реквизитов-признаков, позволяющие

детализировать рассматриваемый объект до необходимого уровня. Самый нижний

уровень иерархии содержит единичные реквизиты, на верхних уровнях расположены

множественные реквизиты.

Детализируя признаки

анализа, получим следующую структурную формулу показателя:

где

F - формальная характеристика показателя;

B - технологический процесс;

О - объект измерения;

M - единица измерения;

U - уровень показателя;

T – интервал времени;

S - субъект (покупатель);

Q – количественное значение показателя.

Например, для фирмы,

торгующей автомобилями, показатель будет иметь вид:

Объем продаж Þ (жесткий диск, фирма изготовитель, объем диска) (менеджер, филиал, год,

покупатель) значение объема продаж)

Для целей анализа

структура показателя может быть еще расширена. Количество реквизитов-признаков

показателя в принципе неограниченно.

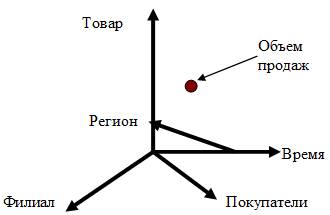

Структура показателя

может быть достаточно сложная. Для образного восприятия сложных понятий удобна

их пространственная или геометрическая интерпретация. Представим все

реквизиты-признаки показателя в координатном пространстве (рис. 3).

Число осей или число

измерений этого пространства будет равно числу реквизитов-признаков. Так как

реквизитов-признаков может быть много, то информационное пространство

отображающее показатель будет многомерным.

Рис. 3. Система координат многомерного информационного пространства

показателя

Представить себе

такое многомерное пространство достаточно сложно, поэтому обычно все стараются

свести к более понятному трехмерному пространству. Пример такого пространства

показателей приведён на рисунке 4.

Рис. 4. Трёхмерное информационное пространство для отображения

показателя «Объем продаж»

Значения

реквизитов-признаков откладываются по осям, причем множественные признаки

представляют собой отрезки на осях трехмерного пространства, внутри которых

откладываются единичные признаки. Количественные значения или реквизиты-основания

наполняют само информационное пространство. Любая точка пространства

представляет собой числовое значение показателя, которое идентифицируется

проекцией на оси координат.

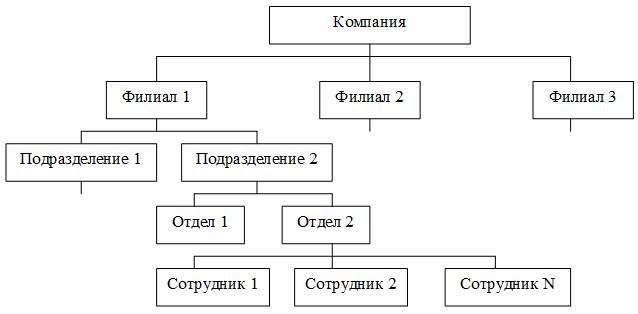

Рассмотрим

множественное измерение Филиал. В компании может быть несколько филиалов в

разных городах или странах. В структуре каждого филиала есть подразделения и

отделы, в которых работают сотрудники. На каждом из этих уровней можно

проанализировать объем продаж. Эта зависимость может быть представлена в виде

иерархической структуры (рис. 5).

Рис. 5. Иерархия измерений

Задачами любой

информационно-аналитической системы являются эффективное хранение, обработка и

анализ данных. Эффективное хранение информации достигается наличием в составе

информационно-аналитической системы целого ряда источников данных. Обработка и

объединение информации достигается применением инструментов извлечения,

преобразования и загрузки данных. Анализ данных осуществляется при помощи

современных инструментов делового анализа данных.

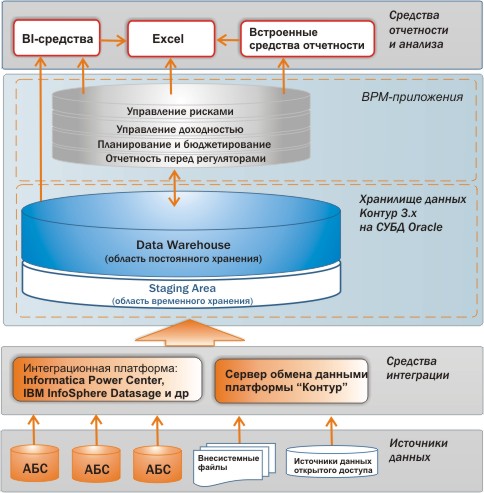

Архитектура

современной информационно-аналитической системы организации в обобщенном виде

представлена на рисунке 6.

Из рисунка 6 видно,

что архитектура современной информационно-аналитической системы содержит

следующие уровни:

1) сбор и первичная

обработка данных;

2) извлечение,

преобразование и загрузка данных;

3) складирование

данных;

4) представление данных

в витринах данных;

5) анализ данных;

6) Web-портал.

Сегодня на рынке

информационных технологий представлен широкий спектр инструментальных средств,

предназначенных для быстрой реализации компонентов архитектуры ИАС.

Рис. 6. Архитектура современной информационно-аналитической системы

При реализации ИАС

предприятия могут быть использованы программные решения как разных

фирм-производителей - смешанные решения, так и одного производителя -

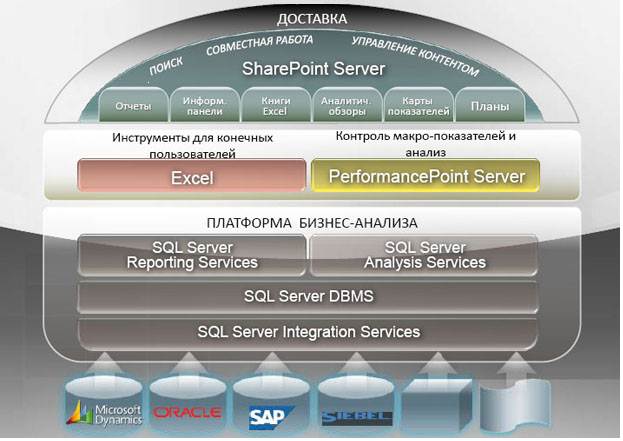

платформенно-базированные решения. Рассмотрим пример реализации системы

бизнес-аналитики организации инструментами Microsoft. Общая архитектура решения

для систем бизнес аналитики-компании Microsoft показана на рисунке 7.

Основой комплексного

предложения для BI от Microsoft является СУБД SQL Server 2008 R2 —

полнофункциональная платформа сервисов для работы с данными, позволяющая:

·

унифицировать хранение и доступ к данным по всему предприятию;

·

создавать сложные BI-решения и управлять ими;

·

расширять круг пользователей BI-решения.

Рис. 7. Платформа бизнес

аналитики-компании Microsoft

1.

Приведите классификацию целей предприятия по уровням управления.

2.

Чем отличаются стратегические решения от оперативных?

3.

Перечислите и охарактеризуйте этапы принятия решения?

4.

В чем заключается этап анализа?

5.

Какие шкалы бальной оценки используются для количественной оценки

показателей?

6.

Для чего используются коэффициенты приоритетности целей?

7.

Дайте определение информационного ресурса.

8.

Из каких элементов состоит информационное пространство?

9.

Что такое показатель и какова его структура?

10. Перечислите основные

компоненты современной информационно-аналитической системы.

1. Дик В.В. Системы

поддержки принятия решений и управления эффективностью бизнеса (рекомендовано

УМО в качестве учебного пособия)/ В.В. Дик А.И. Уринцов –М.:МЭСИ, 2009.

2. Белов В. С.

Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и применения:

учебное пособие, руководство, практикум/ Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики — М.: МЭСИ, 2008. — 137 с.

3. Макаров Г.Н. Теория

экономических информационных систем/Учебное пособие.- Смоленск: СГУ, 2008 г.

4. Левкин И.М. Основы

информационно-аналитической работы. Учебное пособие. – СПб, СЗАГС, 2008.

5. http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx

– сайт компании microsoft.

Цели:

Сформировать

представление об источниках хранения данных на предприятии.

Задачи:

·

Изучить основные

источники данных на предприятии.

·

Рассмотреть

принципы построения средств хранения данных.

·

Изучить

структуру и технологию работы хранилищ данных.

·

Познакомиться с

видами хранилищ данных и рынком DWH.

Вопросы темы:

1.

Способы хранения информации на предприятии и источники

данных.

2.

Принципы построения хранилищ и OLTP баз данных.

3.

Свойства и структура хранилищ данных.

4.

Виды хранилищ данных.

5.

Технология работы хранилищ данных.

6.

Рынок DWH.

Основные понятия:

·

файловая система;

·

оперативная база

данных (OLTP);

·

транзакция;

·

хранилище данных;

·

витрина данных;

·

предметная

ориентированность;

·

интегрированность

данных;

·

неизменяемость;

·

мера (measure);

·

измерение

(dimension);

·

атрибут;

·

иерархия;

·

агрегация данных;

·

«звезда» (star

schema);

·

«снежинка»

(snowflake schema).

Теоретический материал по теме

В процессе

деятельности предприятия накапливается большое количество информации.

Вся эта информация

должна храниться на предприятии и быть в любой момент доступна для

пользователя. Для хранения информации могут быть использованы различные

средства: файловые системы, оперативные базы данных (OLTP) и хранилища данных

(DWH).

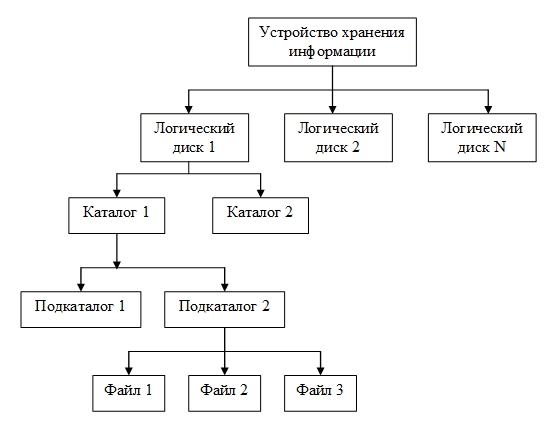

Файловые системы. В современных условиях большинство рабочих

мест сотрудников оснащены персональными компьютерами (АРМ – автоматизированное

рабочее место). В процессе работы на каждом АРМе накапливается оперативная

информация, документы, сопровождающие те или иные бизнес процессы. Эта

информация хранится на компьютере в виде файлов.

По определению файл

- это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из

которой можно считывать данные. Файлы бывают разных типов: обычные файлы,

специальные файлы, файлы-каталоги.

Для организации

хранения и управления файлами на компьютере используется файловая система,

представляющая собой функциональную часть операционной системы. Файловые

системы предназначены для обслуживания многих тысяч файлов и обеспечивают

хранение слабо структурированной информации. Каждая файловая система

поддерживает некоторую иерархическую файловую структуру (древовидную),

включающую чаще всего неограниченное количество уровней иерархии (рис 8).

Рис. 8. Иерархическая организация файловой структуры

хранения

Доступ к файлам

организуется в файловых системах через каталоги (Catalog). Каталог – справочник

файлов и каталогов со ссылками на их расположение. При этом различают главный

(корневой) каталог и подчиненные (вложенные) каталоги.

На современном

предприятии рабочие места пользователей часто объединяются в локальные сети.

Это позволяет организовать совместную эффективную работу с бизнес информацией

группе пользователей, участвующих в определенном бизнес процессе. Часто хранение такой информации переносится на

сервер, организуется так называемый файловый архив.

Оперативные базы данных (OLTP). Оперативные базы

данных используются предприятиями для поддержания их повседневной деятельности,

для отслеживания информации, с которой они имеют дело в процессе решения

оперативных задач. Это может быть информация о произведенных товарах, принятых

заказах, оказанных услугах, выплатах, доходах и т.п.

Результатом фиксации

указанной информации становится одна или несколько записей в оперативной базе

данных. Сам процесс фиксации называют бизнес транзакцией, а информацию –

данными транзакции. По определению транзакция - это последовательность

операторов манипулирования данными, выполняющаяся как единое целое и

переводящая базу данных из одного целостного состояния в другое целостное

состояние.

Системы оперативной

обработки транзакций (OnLine Transaction Processing, OLTP) служат для хранения

данных о выполняемых бизнес—транзакциях. Основная функция подобных систем

заключается в одновременном выполнении большого количества коротких транзакций

от большого числа пользователей. К числу транзакционных систем относятся

ERP–системы, автоматизированные банковские системы (АБС), биллинговые системы,

учетные системы и некоторые другие.

Данные в

OLTP-системы поступают в основном из внутренних источников, причем это текущие

данные за период от нескольких месяцев до одного года. Объемы хранимых данных

могут составлять сотни мегабайт, гигабайты. Частота обновления данных высокая,

обновления происходят маленькими порциями. Основное их назначение фиксация

данных, оперативный поиск и преобразование данных. В основе таких систем лежат

оперативные базы данных.

Хранилища данных. По определению Билла Инмона, основоположника

хранилищ данных, «хранилище данных - это предметно-ориентированное, привязанное

ко времени и неизменяемое собрание данных для поддержки процесса принятия

управляющих решений». Задача хранилища - предоставить лицу, принимающему

решения, информацию для анализа в одном месте и в простой, понятной для

восприятия структуре.

Данные в хранилище

попадают из оперативных систем (OLTP-систем), которые предназначены для

автоматизации бизнес-процессов, и других внутренних источников информации.

Хранилище также может пополняться за счет внешних источников информации,

например статистических отчетов и т.п.

Хранилищу данных

характерна малая частота изменений, изменения производятся большими порциями и

обычно по расписанию. Хранилище объединяет внутренние и внешние данные, в

составе этих данных - текущие данные и исторические за период до нескольких

десятков лет. Объемы хранимых данных - гигабайты и терабайты. Основное

назначение хранилищ данных – это хранение детализированных и агрегированных

исторических данных, аналитическая обработка, прогнозирование и моделирование.

Можно выделить два

типа Хранилищ данных: корпоративные хранилища данных (enterprise data

warehouses) и витрины или киоски данных (data marts).

Корпоративные

хранилища данных содержат информацию, относящуюся к деятельности всей

корпорации и собранную из множества оперативных источников данных. Их объем

может достигать от десятков Гбайт до одного или нескольких терабайт.

Витрины данных

(небольшие хранилища данных) содержат подмножество корпоративных данных и

создаются для определенной группы пользователей, отделов или подразделений

внутри организации. Они охватывают конкретный аспект, интересующий сотрудников данного отдела. Витрина данных может

получать данные из корпоративного хранилища (зависимая) или данные могут

поступать непосредственно из оперативных источников (независимая витрина).

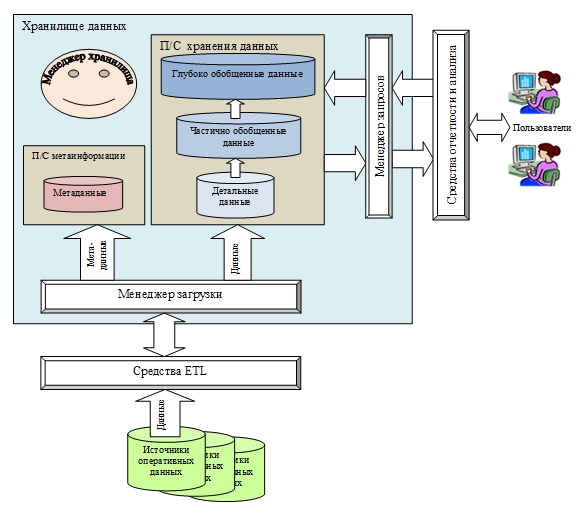

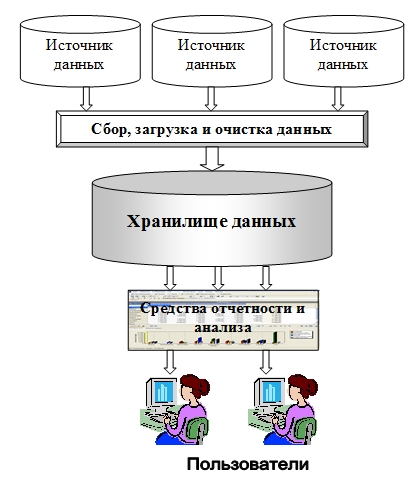

Хранилище данных включает в себя несколько компонентов: подсистема

хранения данных, подсистема метаинформации или репозиторий, менеджер хранилища,

менеджер загрузка, менеджер запросов. Типичная архитектура хранилища данных приведена

на рисунке 9

Подсистема хранения данных. Подсистема хранения данных предназначена непосредственно для хранения

данных.

Подсистема метаинформации (репозиторий). Метаданные – это данные о данных. Метаданные сами по себе не несут

информации, но описывают атрибуты данных в хранилище.

Менеджер хранилища (warehouse manager). Менеджер хранилища выполняет операции, связанные с управлением

информацией, помещенной в хранилище данных.

Менеджер загрузки (load manager). Менеджер загрузки выполняет операции, связанные с извлечением и

загрузкой данных в хранилище.

Менеджер запросов (query mamager). Менеджер запросов выполняет операции, связанные с управлением

пользовательскими запросами.

Рис. 9. Архитектура хранилища данных

Принципы построения

формулируются исходя из задач, стоящих перед Хранилищем данных и OLTP-системой.

Принципы построения

Хранилищ данных:

1. Оптимизация базы

данных хранилища для быстрого выполнения объемных незапланированных запросов.

2. Пакетная загрузка

данных, с предварительной обработкой данных.

3. Наличие

пользовательских инструментов для создания сложных запросов и наглядных

отчетов.

4. Возможность быстрого

изменения структуры базы данных хранилища – это требование исходит от динамики

бизнеса.

Принципы построения

OLTP-систем:

Принципы построения OLTP-систем отличаются от принципов построения

Хранилищ данных и часто принципиально противоположны им. Для обеспечения своих

ключевых функций эти системы должны:

1. Быстро выполнять

транзакции.

2. Защищать данные от

пользовательских ошибок ввода.

3. Минимизировать

изменения базы данных в процессе выполнения одной транзакции для ускорения ее

выполнения.

Свойства информационных хранилищ. Уильям

Инмон определил информационное хранилище данных как специальным образом

администрируемую базу данных, содержимое которой имеет следующие свойства:

·

Предметная ориентированность.

·

Интегрированность данных.

·

Привязка ко времени.

·

Неизменяемость.

·

Минимизация избыточности информации.

Предметная ориентированность. Хранилище должно разрабатываться с учетом специфики предметной области.

Интегрированность данных. Все данные о разных бизнес объектах, взаимно согласованы и хранятся в

едином общекорпоративном Хранилище.

Привязка ко времени. Данные хронологически структурированы и отражают историю, за

достаточный, для выполнения задач бизнес анализа и прогнозирования, период

времени.

Неизменяемость. Данные не обновляются в оперативном режиме, а лишь регулярно

пополняются из систем оперативной обработки данных. Исходные (исторические)

данные, остаются неизменными и используются исключительно в режиме чтения.

Минимизация избыточности информации. Минимизация избыточности информации в хранилище данных обеспечивается

фильтрацией, сортировкой и очисткой данных при загрузке, приведением их к

единому формату.

Структура хранилищ данных. Структуру

хранилищ определяют хранимые в них данные. Выделяют четыре типа данных: меры,

измерения, атрибуты и иерархии.

Мера (measure) — это численное значение показателя, выражающее определенный аспект

деятельности организации. Это понятие соответствует такому понятию

информационного пространства как «реквизит-основание». Меры также называют

фактическими значениями, или просто фактами. А таблицы, которые содержат данные

значения, называются таблицами фактов.

Измерение (dimension) — это направление анализа, способ детализации данных, определяющий

составляющие агрегированных мер.

Атрибуты - это обычно понятные пользователю текстовые описания объектов.

Иерархия — это

расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему.

Иерархическая структура — это многоуровневая форма организации объектов.

Графически эта структура представляется в виде дерева.

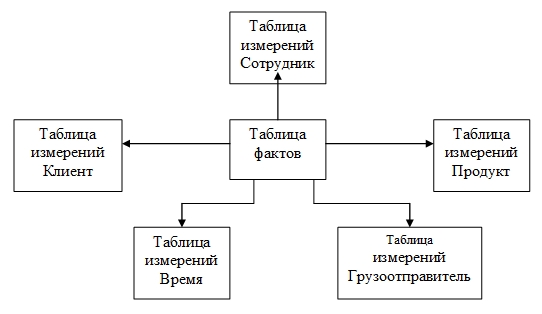

В хранилище данных меры хранятся в таблице фактов, а измерения — в

таблицах измерений.

Таблица фактов является основной таблицей хранилища данных. Она содержит

сведения об объектах или событиях, совокупность которых будет в дальнейшем

анализироваться. Таблица фактов, как правило, содержит уникальный составной

ключ, объединяющий первичные ключи таблиц измерений. Помимо этого таблица

фактов содержит одно или несколько числовых полей, на основании которых в

дальнейшем будут получены агрегатные данные.

Таблицы измерений содержат неизменяемые либо редко изменяемые данные. В

них содержится ключевое поле для идентификации члена измерения, одно

описательное поле, определяющее имя члена измерения. Скорость роста таблиц

измерений должна быть незначительной по сравнению со скоростью роста таблицы

фактов

Каждая таблица измерений должна находиться в отношении «один ко многим» с

таблицей фактов. Если каждое измерение содержится в одной таблице, такая схема

хранилища данных носит название «звезда» (star schema). Пример

такой схемы приведен на рисунке 10.

Рис. 10.

Пример схемы «звезда»

Если же хотя бы одно измерение содержится в нескольких связанных

таблицах, такая схема хранилища данных носит название «снежинка» (snowflake

schema). Отметим, что наиболее часто используется схема «звезда». Это вызвано

требованием обеспечения высокой скорости выполнения запросов к хранилищу

данных.

Реализация информационного хранилища (ИХ) может быть осуществлена

несколькими способами:

1. Централизованное

хранилище данных.

2. Распределенное

хранилище данных.

3. Автономные

витрины данных.

4. Шина

взаимосвязанных витрин данных.

5. Единое

интегрированное хранилище и много витрин данных.

6. Виртуальное

хранилище данных.

Централизованное хранилище данных. Единое централизованное хранилище данных объединяет информацию из различных

источников - операционных баз данных.

Распределенное хранилище данных. Такие хранилища основаны на распределении функций ИХ в соответствие с

характером бизнеса или регионом в корпоративных структурах.

Автономные витрины данных. При таком подходе создаются небольшие предметно-ориентированные базы

данных, в которых группируется информация, относящаяся к какому-либо достаточно

самостоятельному направлению деятельности крупной корпоративной системы.

Шина взаимосвязанных витрин данных. Витрины данных разрабатываются с использованием единых измерений, что в

результате приводит к созданию логически интегрированных витрин.

Единое интегрированное хранилище и много

витрин данных. Эта структура ИХ объединяет две

концепции: единого интегрированного хранилища и связанных с ним и получающих из

него информацию витрин данных.

Виртуальное хранилище данных. Виртуальное хранилище данных — это система, предоставляющая интерфейсы и

методы доступа к OLTP-системе, которые эмулируют работу с данными в этой

системе, как с хранилищем данных

Хранилище данных

служит главным источником достоверной информации для руководителей и

специалистов всех подразделений организации, что обеспечивает согласованность,

своевременность и обоснованность принятия управленческих решений, облегчает

выверку обязательной отчетности и обеспечивает выпуск управленческой

отчетности.

Общий принцип работы

Хранилища данных состоит в следующем: в OLTP системах выполняются учетные

операции, затем с определенной периодичностью данные поступают в Хранилище, на

основе которого осуществляется анализ информации, и выпускаются различные

отчеты (рис. 11).

Рис. 11. Принцип работы ХД

Технология работы

хранилища данных складывается из нескольких технологических процессов:

·

Технология сбора данных.

·

Технология очистки и загрузки данных.

·

Технология выполнения расчетов.

·

Технология отработки запросов.

Технология сбора данных. Специальная

технология сбора данных обеспечивает регулярное и бесперебойное получение

данных из удаленных филиалов, дополнительных офисов, из различных

информационных систем. Эта технология включает в себя форматы данных,

технологию их генерации, бизнес-правила, регламентирующие извлечение данных из

внешних источников, дистрибуцию метаданных (нормативно-справочной информации) и

многое другое.

Технология очистки и загрузки данных. Эта система

обеспечивает входной контроль данных, автоматическое исправление ошибок,

приведение данных к единым стандартам, загрузку больших массивов данных,

многоуровневую журнализацию.

Технология выполнения расчетов. Специальный аппарат

выполнения расчетов обеспечивает:

·

агрегацию данных – расчет обобщенных показателей;

·

консолидацию данных – суммирование данных по организационной

иерархии;

·

расчет производных показателей.

Технология отработки запросов. Технология

предполагает выполнение сложных запросов к большим массивам данных.

На

рынке ПО предлагается ряд продуктов, которые имеют принципиально разную

функциональность, назначение, степень готовности к применению, однако все они

позиционируются как Хранилища данных.

Продукты,

которые относят к категории Хранилищ данных, можно разделить на следующие

группы:

·

Специальная СУБД. Например, СУБД Sybase IQ, предназначенная для

создания Хранилищ данных, или многомерные СУБД, такие как MS Analysis Services,

Oracle Explorer.

·

Инструмент программиста. Это специальные CASE-средства,

ориентированные на создание реляционных баз данных в идеологии Хранилищ: Data

warehouse Architect (Sybase), Ascential DataStage (Ascential Software).

·

Отраслевые заготовки Хранилищ данных. Это набор заготовок отраслевых

приложений, применение которых сокращает сроки разработки Хранилища данных:

Industry Warehouse Studio (Sybase).

·

Конструктор. Эти системы обладают всеми свойствами конечных

клиент-серверных продуктов, содержат готовые информационные объекты,

свойственные всем деловым Хранилищам данных, позволяют создавать конечные управленческие приложения при помощи

дизайнерских интерфейсов, ориентированных на аналитика: CFO Vision (SAS), Контур

Корпорация (Intersoft Lab).

· Специализированное

приложение. Эти приложения реализуют одну или несколько задач на платформе

Хранилищ данных. Они требуют лишь установки и кастомизации: Контур Корпорация.

Бюджет холдинга (Intersoft Lab), Контур Корпорация. Финансовое управление

банком. (Intersoft Lab).

·

Комплексная платформа разработки. К этой группе относятся наборы

программных средств, предоставляющих возможности разработчикам софтверной

компании создавать заказные или тиражные Хранилища данных, а программистам

ИТ-подразделений разработать Хранилище собственными силами. Выделяют средства

генерации Хранилищ (data warehouse generation — DWG) и средства управления

Хранилищами (data warehouse management — DWM).

По

данным компании Gartner на начало 2012 года лидерами рынка являются компании Teradata,

Oracle, IBM/Netezza, EMC/Greenplum, SAP/Sybase, Microsoft.

1.

Что такое хранилище данных?

2.

Чем отличаются OLTP-системы от

хранилищ данных?

3.

Какие принципы лежат в основе построения Хранилищ

данных?

4.

Что такое витрина данных?

5.

Перечислите свойства информационных хранилищ.

6.

Что означает предметная ориентированность хранилища

данных?

7.

Какая информация хранится в таблице фактов?

8.

Какая информация хранится в таблицах измерений?

9.

Перечислите виды хранилищ данных.

10. Назовите

основных игроков на рынке хранилищ данных.

1. Асадуллаев С. «Архитектуры

хранилищ данных»// http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/sabir/axd_2/index.html/

, 2009.

2. Дубова Н. Устройство

и назначение хранилищ данных// www.osmag@osp.ru .

3. Амириди Ю.В.

Современные IT-решения для финансовой индустрии/ Ю.В. Амириди, Н.Е.Анненская,

М.Э.Башелеишвили . –М.: БДЦ-Пресс, 2004. – 560 с.

4.

Выбор архитектуры хранилища данных. /Intersoft Lab// www.iso.ru

, 2008.

5.

Александр Стулов. Хранилища данных: основные архитектуры

и принципы построения в реляционных СУБД.// http://www.bipartner.ru/resources/dw_arch.html

Цели:

Сформировать

представление о технологиях и инструментах интеграции данных на предприятии.

Задачи:

·

Ознакомиться с

источниками данных для формирования отчетности.

·

Изучить

технологии интеграции данных.

·

Ознакомиться с

рынком средств интеграции данных.

Вопросы темы:

1. Источники данных для формирования отчетности.

2. Технологии интеграции данных.

3. Рынок средств интеграции приложений.

Основные понятия:

·

децентрализованные

источники данных;

·

централизованный

источник данных;

·

интеграция данных;

·

консолидация данных;

·

федерализация данных;

·

распространение

данных;

·

режим реального

времени;

·

пакетная интеграция

данных;

·

извлечение;

·

преобразование;

·

загрузка;

·

интеграционная

платформа.

Теоретический материал по теме

Формирование

разнообразной отчетности – важнейшая функция информационной системы

предприятия. Формируемую на предприятии отчетность принято разделять на оперативную

и аналитическую.

Задача оперативной

отчетности – отражение текущего состояния предприятия и его различных

подразделений. Такие отчеты требуются с высокой частотой и, как правило,

являются довольно узкоспециализированными, то есть, охватывают какое-то одно

направление деятельности.

Оперативные отчеты

можно получать непосредственно из оперативных (OLTP) систем. Так как

используемые для отчетов данные хранятся в разрозненных источниках, такой

способ хранения является децентрализованным (рис. 12).

Рис. 12. Децентрализованные

источники данных

В первую очередь

оперативные системы должны обеспечивать приемлемую производительность при

выполнении своей прямой задачи — обработки операций. Генерация отчетов ложится

на них дополнительной нагрузкой и замедляет работу. Более того, если отчет

охватывает зоны ответственности разных OLTP-систем или требует подключения

внешних данных, то часто требуется какое-то программирование, экспорт в

промежуточные форматы и дополнительные расчеты.

На корректность получаемой

информации негативно влияет также и то, что порядок и формат ввода оперативных

данных в OLTP-системы зачастую не отвечают требованиям их аналитической и

статистической обработки. Данные могут повторяться или быть сохранены в виде,

затрудняющем их машинную обработку. И наконец, оперативные системы накладывают

существенные ограничения на хранение данных за большой период времени, так как

попросту не предназначены для этого.

Попытки разделить

отчетность и обработку транзакций предпринимались неоднократно. Одной из таких

попыток является создание копий («реплик») оперативных систем для получения

отчетов. При этом данные из оригинальных оперативных систем реплицируются в

системы-копии без каких бы то ни было преобразований. Эта мера позволяет решить

только одну проблему — снятие с оперативных систем дополнительной нагрузки.

Другим подходом к

решению этой проблемы является построение витрин данных (англ. Data Mart), поскольку

витрина – это не просто копия исходной базы, а хранилище, оптимизированное для

построения отчетов и анализа данных.

Решить все эти

проблемы хранения и анализа данных в масштабе всего предприятия призвана

технология хранилищ данных (англ. Data Warehouse). Хранилище

данных представляет собой единый централизованный источник информации (рис.

13).

Рис. 13. Централизованный

источник данных на основе ХД

Хранилище может

содержать данные не только из OLTP-систем, но и из других разнообразных

источников, таких как внешние базы данных, базы унаследованных (существовавших

на предприятии раньше и впоследствии замененных) информационных систем или

отдельные файлы (например, текстовые файлы или документы форматов Microsoft ®

Office).

Очевидно, что

основой для принятия обоснованных решений должен быть единый источник

достоверных данных в масштабах всей компании.

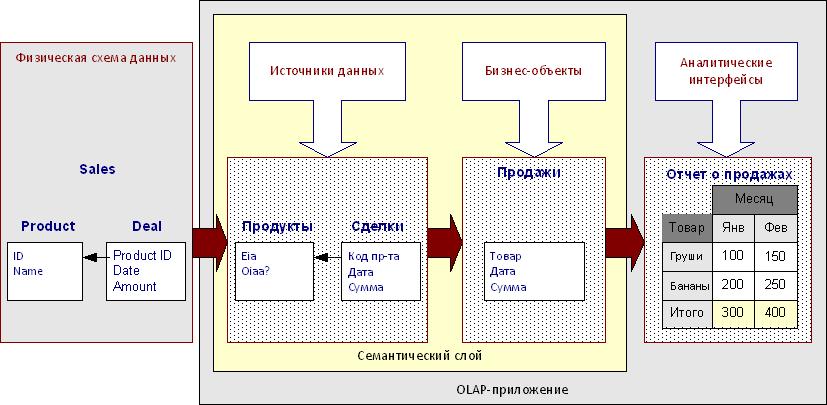

Интеграция данных позволяет

представить корпоративные данные из разрозненных источников в виде цельной

картины, обеспечивающей полноту и удобство доступа к ним. Интеграция данных

может быть описана с помощью модели, которая включает приложения, продукты,

технологии и методы.

Приложения - это конечные

решения, созданные поставщиками информационных систем в соответствии с

требованиями клиента. Приложения используют один или несколько продуктов

интеграции данных.

Продукты - это готовые к

использованию решения, поддерживающие одну или несколько технологий интеграции

данных.

Технологии представляют собой

реализацию одного или нескольких методов интеграции данных.

Метод - это концепция

интеграции данных, не привязанная к какому-либо конкретному способу доступа к

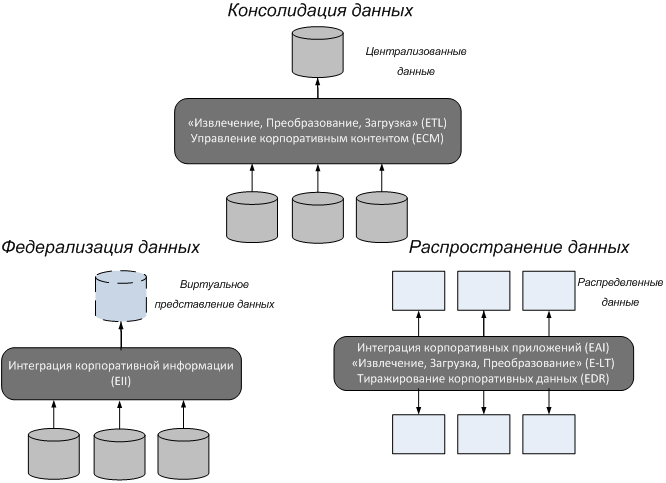

данным. Выделяют три основных метода интеграции данных: консолидация,

федерализация и распространение (рис. 14).

Рис. 14.

Методы интеграции данных [14]

Консолидация данных.

При консолидации данные извлекаются из разрозненных источников и загружаются в

единое постоянное хранилище, чаще всего, корпоративное хранилище данных. При

этом обеспечивается единство структуры данных, что значительно упрощает их

обработку и анализ.

При использовании

этого метода обычно существует задержка между моментом обновления данных в

первичных системах и временем, когда произошедшие изменения появляются в

конечном месте хранения. Режим, когда данные в хранилище обновляются

одновременно с источником, называется «режимом реального времени», но

при консолидации данных достичь этого весьма проблематично. Для описания

данных, обновление которых не сильно отстает от источника (в зависимости от

ситуации на несколько секунд, минут или часов), часто используется термин «режим,

приближенный к реальному времени».

При наполнении

хранилищ данными, которые допускают значительный временной интервал обновления

(например, день и более), используются так называемые приложения пакетной

интеграции данных. Это приложения, которые извлекают данные из первичных

источников и перекачивают их в хранилище по определенному расписанию, например,

раз в сутки ночью. Ключевое слово в этой технологии - «извлекают» («вытягивают», англ. pull):

из исходной системы периодически извлекаются данные, отражающие её состояние на

момент извлечения. В этом случае невозможно проследить, как именно менялись

данные в промежутке между двумя извлечениями.

При этом следует

обратить внимание на то, что оперативная интеграция запускается в момент

изменения данных, то есть, происходит «по событию» (англ.

event-driven).

А пакетная интеграция запускается «по требованию» (англ. on

demand).

Бизнес-приложения,

которые обрабатывают консолидированное хранилище, могут генерировать запросы к

данным, создавать на их основе требуемые отчеты и проводить анализ этих данных.

К сильным сторонам

консолидации данных относят то, что этот подход позволяет осуществлять

преобразование значительных объемов данных в процессе их передачи от первичных

систем к конечным местам хранения.

Следует упомянуть и

об определенных сложностях, связанных с данным подходом. В частности, это

значительные вычислительные ресурсы, которые требуются для поддержки процесса

консолидации данных, а также существенные ресурсы памяти, необходимые для

поддержки конечного места хранения.

Консолидация данных

- это основной подход, который используется для построения и поддержки

оперативных складов данных и корпоративных хранилищ данных (ХД).

Выделяют две

технологии консолидации: «Извлечение, Преобразование, Загрузка» (англ. «Extract, Transform, Load», сокр. ETL) и «Управление

контентом предприятия» (англ. Enterprise

Content Management, сокр. ECM).

Областью применения

ECM являются неструктурированные источники данных, такие как пользовательские документы

и веб-страницы. Технология ETL наилучшим образом подходит для извлечения и

обработки значительных объемов данных из структурированных источников.

«Извлечение, Преобразование, Загрузка» (ETL). Эта технология включает в себя этапы

извлечения данных (Extract) из различных источников, их преобразования

(Transform) и загрузки в целевое хранилище (Load). Данные обычно извлекаются («вытягиваются») из структурированных источников, таких как

оперативные базы данные (OLTP), структурированные файлы (например, в формате

XML) или любые другие.

Этап преобразования включает в себя такие

шаги, как реструктурирование, выверка, очистка и агрегирование данных. На этом

этапе данные приводятся к единому стандарту представления, очищаются от ошибок,

дубликатов и противоречивых значений. При необходимости данные также могут быть

дополнены какими-то дополнительными значениями из других источников («обогащены»).

На конечном этапе проверенные и

очищенные данные загружаются в целевое хранилище, на базе которого функционируют

приложения оперативного и интеллектуального анализа данных (OLAP, Data Mining),

строятся витрины данных, формируются отчеты.

Федерализация

данных.

Метод федерализации представляет требуемые в момент запроса данные из

различных источников в виде единого виртуального (не хранящегося на постоянной

основе) представления. В отличие от консолидации данные не перемещаются из

источников в хранилище. Когда бизнес-приложение генерирует запрос, используя

виртуальное представление, то процессор федерализации данных извлекает

требуемые данные из соответствующих распределенных источников, представляет их

таким образом, чтобы они отвечали требованиям запроса, и отправляет результаты

бизнес-приложению, от которого пришел запрос.

Федерализация данных

предоставляет доступ к данным в режиме реального времени. По определению,

процесс федерализации данных всегда заключается в извлечении данных из

первичных систем «по требованию». Все необходимые преобразования данных

осуществляются при их извлечении из первичных источников.

Один из ключевых

элементов метода федерализации - это метаданные, которые используются

процессором федерализации данных для доступа к первичным данным.

Считается, что

основное преимущество федеративного подхода в том, что он обеспечивает доступ к

актуальным на каждый момент времени данным и избавляет от необходимости

консолидировать первичные данные в новом складе данных. Однако федерализация не

может служить заменой консолидации данных.

Этот метод не очень

хорошо подходит для извлечения и преобразования больших массивов данных или для

тех приложений, где существуют серьезные проблемы с качеством данных в

первичных системах. Еще один существенный фактор – негативное влияние

федеративных запросов на производительность первичных систем и дополнительные

затраты на доступ к многочисленным источникам данных.

В связи с этим

федерализацию целесообразно применять для расширения и усиления возможностей

среды хранилища данных в соответствии со специфическими потребностями бизнеса. Федерализация

данных также применяется в тех случаях, когда политика безопасности данных и

лицензионные ограничения запрещают копирование данных первичных систем.

Технологией, которая

поддерживает метод федерализации, является «Интеграция

корпоративной информации» (англ. Enterprise

Information Integration, сокр. EII).

Распространение данных. В основе метода распространения лежит копирование данных из системы-источника в

одну или несколько систем-получателей. Такое копирование осуществляется

посредством передачи изменений, произошедших в одной системе, в другие

связанные с ней системы. Ключевое понятия метода распространения – «передают»

(«проталкивают»): если при консолидации

и федерализации данные извлекаются из исходных систем, то при

распространении сами первичные системы передают произошедшие

изменения системам-получателям.

Благодаря такому

подходу реализуется главное преимущество метода – обеспечение актуальности

данных в режиме реального времени или близком к нему. Так как передача данных

инициируется при наступлении определенного события, то метод распространения

является событийным (англ. event-driven).

Обновления в

первичной системе могут передаваться в конечную систему синхронно или

асинхронно. Синхронная передача требует, чтобы обновления в обеих системах

происходили во время одной и той же физической транзакции. При асинхронной

передаче обновления могут быть разнесены по нескольким транзакциям. Однако вне

зависимости от используемого типа синхронизации метод распространения

гарантирует доставку данных в систему назначения.

Метод распространения

данных может использоваться для уравновешивания рабочей нагрузки между

системами, создания резервных копий и восстановления данных в случае аварийных

ситуаций.

Среди технологий,

поддерживающих распространение данных, выделяют интеграцию корпоративных

приложений (англ. Enterprise Application Integration, сокр. EAI), технологию «Извлечение,

Загрузка, Преобразование» (англ. Extract, Load, Transform, сокр. E-LT) и

тиражирование корпоративных данных (англ. Enterprise Data Replication, сокр.

EDR).

Тиражирование

корпоративных данных в основном реализуется в приложениях резервного

копирования, архивирования и равномерного распределения нагрузки между

различными системами.

В технологии E-LT, в

отличие от ELT, преобразование данных происходит не до, а после их загрузки в

целевое хранилище. При этом данные преобразуются не сразу после загрузки, а по

пользовательскому запросу или определенному расписанию.

Интеграция

корпоративных приложений позволяет различным приложениям «общаться» между собой

посредством определенных стандартных интерфейсов. В технологии EAI объем

данных, которыми обмениваются приложения, обычно невелик. EAI – это технология,

обеспечивающая взаимодействие корпоративных приложений в режиме реального

времени различными способами. В качестве метода интеграции данных здесь

используется метод распространения.

Комплексные системы интеграции для

современных предприятий носят название интеграционных платформ.

Ключевые понятия, на которые опираются интеграционные платформы на текущем

этапе развития, это сервис-ориентированная архитектура (англ. Service-oriented

Architecture, сокр.

SOA), сервисная шина предприятия (англ.

Enterprise Service Bus, сокр. ESB) и сервер приложений (англ. Application Server).

В основе сервис-ориентированной

архитектуры лежит идея совокупности программных компонентов — сервисов, имеющих

стандартные интерфейсы для использования этих компонентов и доступа к ним

посредством сетевых протоколов.

Сервисная шина предприятия представляет

собой инфраструктуру для реализации концепции SOA. Под ESB, как правило,

подразумевается воплощение транспортного уровня, на котором происходит

взаимодействие программных компонентов между собой.

Сервер приложений (также часто

называется корпоративным сервером приложений (англ. Enterprise Application

Server, сокр. EAS) – это системное программное обеспечение, которое служит

контейнером, средой для выполнения всех остальных приложений. На базе этого

контейнера строится сервисная шина ESB.

Основные поставщики интеграционных

платформ.

Интеграционная платформа от компании IBM носит название WebSphere. Основой

WebSphere является сервер приложений WebSphere Application Server (WAS),

построенный на Java EE. Это масштабная платформа, которая включает в себя

десятки компонент и средств мониторинга и администрирования, функциональность

которых может быть существенно расширена за счет дополнительных пакетов (англ.

Feature Packs).

Линейка продуктов корпорации Oracle представлена двумя семействами:

перспективная Oracle WebLogic Server (развитие платформы поглощенной в 2008

году компании BEA Systems) и Oracle Application Sever (собственная разработка,

которая поддерживается, но дальнейшее развитие не планируется). Семейство WLS

включает в себя различные версии сервера приложений и пакет WebLogic Suite,

расширяющий функциональные возможности сервера.

Red Hat (JBoss).

JBoss EAS – это основанный на Java EE сервер приложений, который имеет свободно

распространяемую версию с открытым исходным кодом. Платформу интеграции JBoss

можно дополнительно расширить средствами построения ESB, инструментами

управления бизнес-процессами и другими модулями.

Microsoft. Технология .Net Framework в совокупности с Internet Information Services (сокр. IIS, проприетарный

набор серверов для нескольких служб Интернета от компании Microsoft)

обеспечивают полное покрытие функционала серверов приложений, несмотря на то,

что продукта с названием «сервер приложений» в линейки компании нет. Функцию

сервисной шины предприятия выполняет Microsoft BizTalk Server, который включает

в себя средства управления бизнес-процессами, интеграции приложений (EAI) и

адаптеры ко всем основным протоколам и системам.

Развитие

SAP на рынке EAS основано на двух

ключевых технологиях. Java EE сервер приложений SAP NetWeaver Application

Server является основой инфраструктуры приложений, в состав которой входят, в

частности, средства построения порталов SAP NetWeaver Portal, инструменты

управления и интеграции бизнес-процессов SAP NetWeaver BPM и SAP NetWeaver

Process Integration.

1. Какие сложности

возникают при использовании оперативных систем в качестве источников данных для

аналитических отчетов?

2. Каковы способы их

преодоления?

3. Каковы цели

интеграции данных?

4. Какие методы

интеграции данных вы знаете?

5. Какие задачи решает

федерализации данных, а какие консолидация?

6. Какие технологии

реализуют метод консолидации? Федерализации?

7. В чем отличие EII от

ETL и EAI?

8. Какие этапы включает

в себя технология ETL? E-LT?

9. Что такое сервер

приложений?

10. Перечислите

известные вам интеграционные платформы.

1. Асадуллаев

С.

Архитектуры хранилищ данных // IBM.com. - 2009 г.. - http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/sabir/axd_1/index.html

.

2. Дубова

Н.

Интеграция приложений и бизнес-процессы// Открытые Системы (OSP.RU). -

2009 г.. - http://www.osp.ru/os/2009/10/11171290/

.

3. Дубова

Н.

Краткий курс интеграции данных// Открытые Системы OSP.RU. - 2007

г.. - http://www.osp.ru/os/2007/09/4567212/

.

4. Туманов

В.Е.

Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности

(Business Intelligence Systems)// Интернет Университет Высоких Технологий

INTUIT.RU. - 2010 г.. - http://www.intuit.ru/department/database/bispowerd/ .

5.

Colin. Data Integration: Using

ETL, EAI, and EII Tools to Create an Integrated Enterprise// TDWI (The Data

Warehousing Institute). - 2005 г.. - http://tdwi.org/research/2005/10/bpr-3t-data-integration.aspx?tc=page0

.

Цели:

Ознакомиться с

оперативной аналитической обработкой данных.

Задачи:

·

Изучить

специфику оперативной аналитической обработки данных.

·

Познакомиться с

требованиями Кодда к средствам оперативной аналитической обработки данных.

·

Изучить

возможности применения OLAP-технологий в различных сферах бизнеса.

Вопросы темы:

1. Специфика оперативной аналитической обработки

данных.

2. Требования Кодда к средствам оперативной

аналитической обработки.

3. Сферы применения OLAP-технологий.

Основные понятия:

·

OLAP (On-Line Analytical Process);

·

многомерный куб

(Cube);

·

операция «Вращение»;

·

отношения и «Иерархические

Отношения»;

·

операция «Агрегации»;

·

операция «Детализации»;

·

формирование «Среза»;

·

OLAP-отчет;

·

область активных измерений;

·

область неактивных

измерений;

·

область фактов;

·

диаграмма;

·

тест FASMI (Fast

Analysis of Shared Multidimensional Information).

Теоретический материал по теме

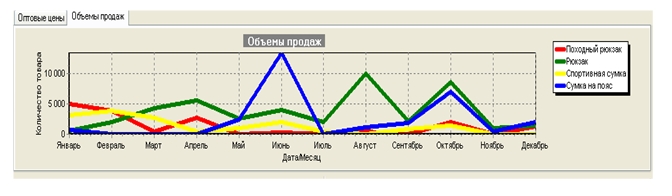

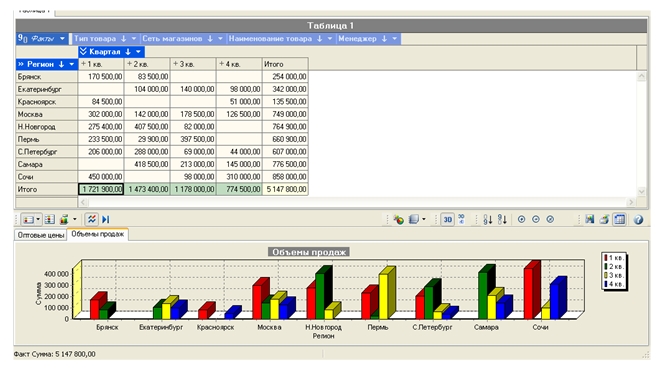

Оперативная

аналитическая обработка данных выражается термином OLAP (On-Line Analytical

Process) и очень часто понимается как интерактивная аналитическая обработка

данных. Именно возможность работы в интерактивном режиме при анализе данных

выгодно отличает OLAP-системы от любых других систем подготовки отчетности, в

том числе и регламентированной.

Для эффективной

работы аналитику требуется централизация всех данных и соответствующее

структурирование информации, а также удобные инструменты для просмотра и

визуализации информации. OLAP организует данные в виде многомерных кубов

(Cubes). В качестве осей многомерной системы координат выступают основные

атрибуты анализируемого бизнес-процесса.

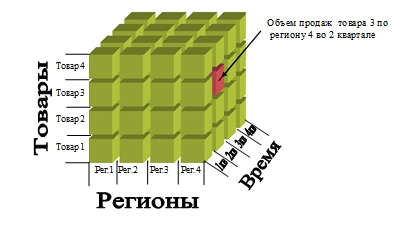

Многомерный анализ

определяется как одновременный анализ по нескольким измерениям. По каждому измерению

производится консолидации данных. Любое направление консолидации включает серию

последовательных уровней обобщения, где каждый вышестоящий уровень

соответствует большей степени агрегации данных по соответствующему измерению.

Средства оперативной аналитической обработки данных позволяют в любой момент

перейти на нужный уровень иерархии.

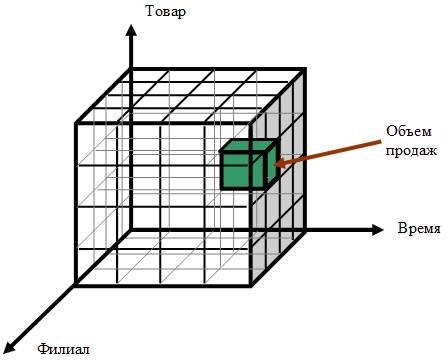

Аналитик при анализе

показателей деятельности, например, объема продаж, оперирует многомерными

представлениями. Он рассматривает продажи в зависимости от потребительского

спроса на конкретный товар, от региона продаж, от конкретного интервала

времени. Исходя из этого, объем продаж можно представить в виде трехмерного

куба (рис. 15), грани которого изображают массивы данных по товарам,

регионам и времени, а внутри куба находятся значения объема продаж.

Рис. 15. Информационный

куб «Объем продаж»

Однако сам

информационный куб для анализа не пригоден. Представить или изобразить

адекватно трехмерный куб пользователь еще в состоянии, а вот восми- или

двенадцатимерный – просто невозможно. Поэтому при анализе из многомерного куба

извлекают обычные двумерные таблицы.

Методы извлечения информации

из кубов данных.

Для извлечения

информации из кубов данных используются различные операции манипулирования

Измерениями:

1. Операция «Вращение».

Изменение порядка

представления (визуализации) Измерений называется Вращением (Rotate). Эта

операция обеспечивает возможность визуализации данных в форме, наиболее

комфортной для их восприятия.

2. Отношения и Иерархические Отношения.

При рассмотрении

информационного куба значения Показателей определяются только тремя

измерениями. На самом деле их может быть гораздо больше и между их значениями

обычно существуют множество различных Отношений (Relation). В свою очередь, множество

Отношений может иметь иерархическую структуру - Иерархические Отношения.

3. Операция Агрегации.

В процессе анализа

пользователь переходит от детализированных данных к агрегированным (обобщенным),

т.е. производит операцию Агрегации (Drill Up). При этом значения детальных

показателей суммируются в агрегируемый показатель.

4. Операция Детализации.

Переход от более

агрегированных к более детализированным данным называется операцией Детализации

(Drill Down). При этом осуществляется декомпозиция признака агрегации на

компоненты, например, признак года разбивается на кварталы. При этом

автоматически детализуются числовые показатели.

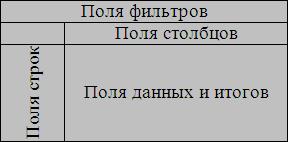

5. Формирование «Среза».

Пользователя редко

интересуют все потенциально возможные комбинации значений Измерений. Более

того, он практически никогда не работает одновременно сразу со всем кубом

данных. Подмножество куба, получившееся в результате фиксации значения одного

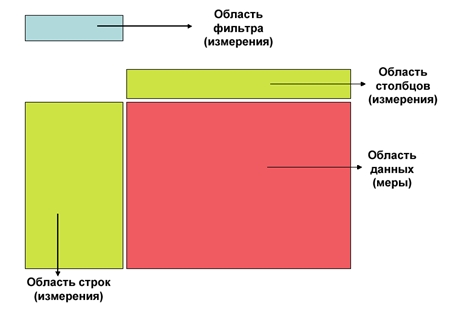

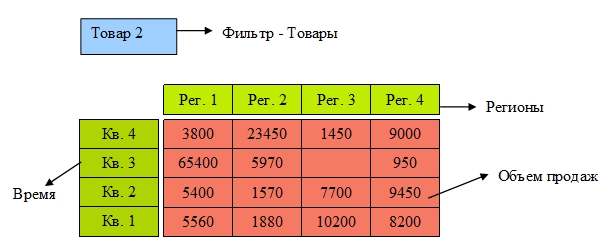

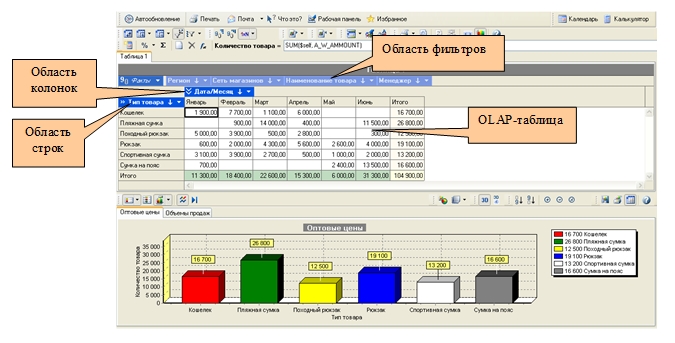

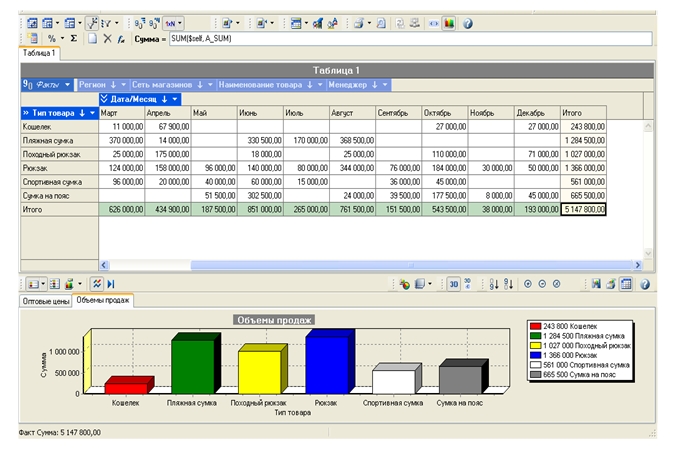

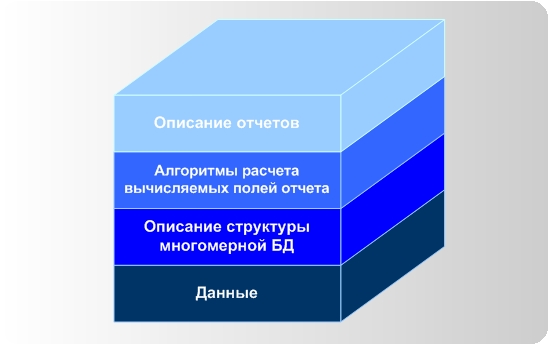

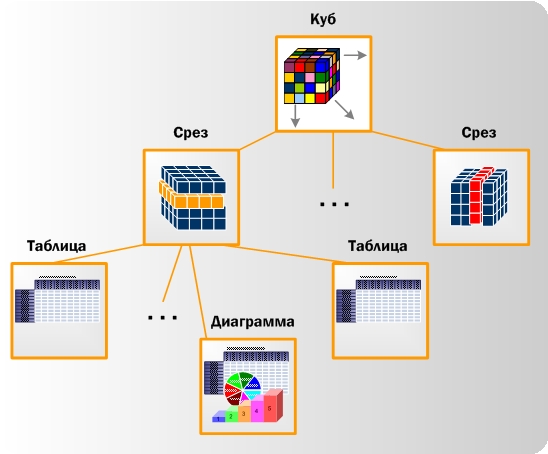

или более Измерений, называется Срезом (Slice), а сама операция называется «разрезанием»