Содержание

Тема 1. Введение в теорию баз данных

Вопрос 2. Основные функции СУБД..

Тема 2. Принципы построения баз данных. Модели и структуры данных

Вопрос 1. Принципы построения баз данных, банка данных, банка знаний.

Вопрос 2. Компоненты банка данных.

Вопрос 4. Жизненный цикл базы данных. Модели жизненного цикла.

Вопрос 5. Методологии и стандарты.

Вопрос 6. Пользователи баз данных.

Тема 3. Проектирование баз данных

Вопрос 1. Многоуровневые модели предметной области.

Вопрос 2. Идентификация объектов и записей.

Вопрос 4. Представление предметной области и модели данных.

Вопрос 5. Структуры данных (линейные, нелинейные, сетевые).

Вопрос 6. Реляционная модель данных.

Вопрос 7. Основы реляционной алгебры.

Вопрос 8. Модели и технологии инфологического проектирования реляционных БД.

Вопрос 9. Проектирование реляционной БД с использованием нормализации.

Вопрос 1. Основные понятия и функции структурированного языка запросов SQL.

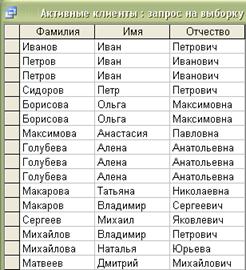

Вопрос 4. Построение запросов на выборку данных.

Вопрос 5. Вычисления и подведение итогов в запросах.

Вопрос 6. Построение вложенных подзапросов.

Вопрос 7. Запросы модификации данных.

Вопрос 8. Создание и удаление таблиц.

Вопрос 9. Создание ограничений.

Вопрос 10. Создание представлений.

Вопрос 12. Хранимые процедуры.

Тема 5. Обеспечение целостности данных в БД

Вопрос 2. Организация процессов обработки данных в файловых системах и СУБД.

Тема 6. Информационные хранилища и склады данных

Вопрос 2. OLAP и OLTP. Характеристики и основные отличия.

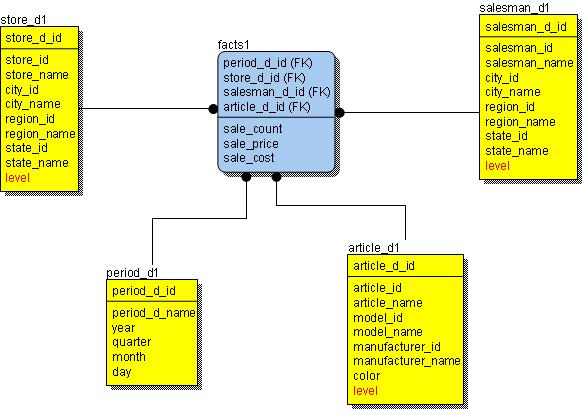

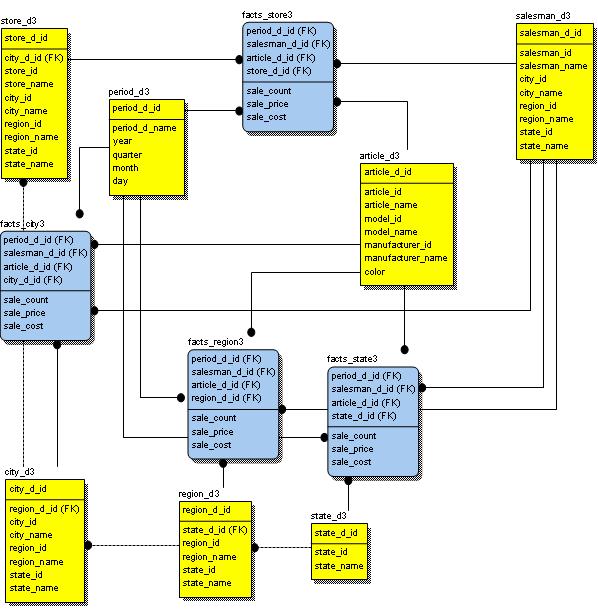

Вопрос 3. Моделирование многомерных кубов на реляционной модели данных.

Вопрос 5. Архитектуры хранилищ данных.

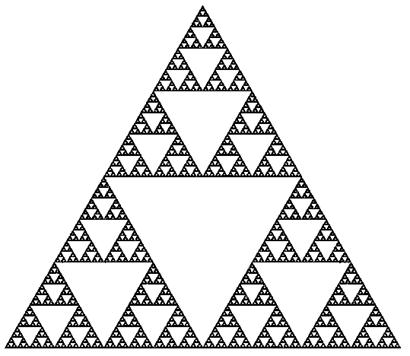

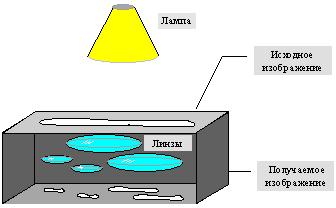

Вопрос 6. Фрактальные методы в архивации.

Тема 7. Классификация БД и СУБД

Вопрос 3. Тенденции развития СУБД. Объектно-ориентированные СУБД.

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области курса.

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения курса.

Перечень вопросов и типовых заданий для промежуточной аттестации.

Аннотация к дисциплине

Предметом изучения являются модели данных, базы и банки данных. Объектами изучения выступают принципы построения баз и банков данных, основы проектирования баз данных и управления данными.

Место дисциплины в учебном процессе Академии.

Дисциплина включена в учебные планы Академии по всем программам подготовки специалистов по специальностям «Прикладная информатика (по областям) и Информационные системы и технологии. Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и базируется на знании цикла естественно-научных дисциплин, в том числе математического анализа, информатики и основ программирования. Программа дисциплины ориентирована на формирование базовых профессиональных знаний, умений и навыков, развитие которых предполагается как в дисциплинах общепрофессионального, так и в дисциплинах специального цикла. Успешное усвоение материала данного курса поможет формированию целостного системного представления задач профессиональной деятельности.

Цель и задачи дисциплины.

Цель заключается в ознакомлении студентов с основными принципами организации баз и банков данных; с моделями данных; получении теоретических знаний и практических навыков по основам создания баз данных; в ознакомлении с современными СУБД и перспективами их развития.

Задачи:

· овладение понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты теории баз данных и области применения баз и банков данных;

· ознакомление с историей, современными проблемами и перспективами развития баз и банков данных, СУБД, СУРБД;

· усвоение основных принципов построения различных моделей предметной области, методов и средств их создания, внедрения, анализа и сопровождения;

· приобретение опыта анализа предметной области и учета ее специфики при принятии проектных решений в процессе создания и использования баз и банков данных.

В результате изучения курса студент должен:

знать:

· основные модели данных и их организацию;

· средства и методику анализа и описания предметной области;

· основные понятия баз данных, банков данных и знаний, СУБД;

· типологию баз данных, банков данных и систем управления базами данных;

· основные принципы построения баз данных, банков данных и систем управления базами данных;

· об основных компонентах баз и банков данных, а также систем управления базами данных;

· методы построения баз данных;

· сущность информационного поиска, его задачи, объекты, виды, способы и технологии реализации;

· принципы построения языков запросов и манипулирования данными;

· о тенденциях развития баз данных, банков данных и систем управления базами данных;

уметь:

· пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты теории баз данных,

· анализировать и описывать информационные и функциональные процессы предметной области,

· осуществлять обоснованный выбор вида, метода и технологии создания и применения моделей предметной области

· разрабатывать концептуальные модели реальных проблемных областей, реализовывать их на ЭВМ,

· создавать различные информационные структуры средствами современных СУБД,

· строить SQL - запросы отбора данных и манипулирования ими;

· создавать базы данных средствами современных СУБД;

приобрести навыки:

· анализа информационных и функциональных процессов предметной области;

· выбор вида, метода и технологии создания и применения моделей предметной области;

· разработки концептуальных моделей реальных проблемных областей, реализации их на ЭВМ;

· создавать различные информационные структуры средствами современных СУБД,

· построения SQL - запросов отбора данных и манипулирования ими;

· создания баз данных средствами современных СУБД.

Тема 1. Введение в теорию баз данных

Вопрос 1. Основные понятия.

В настоящее время наибольшее распространение получили реляционные базы данных, в основе которых лежит представление данных в виде таблиц. Табличное представление данных понятно и привычно пользователю и не зависит от уровня его подготовки в IT-области и опыта работы с базами данных, что позволяет работать с базой данных практически любому. Неоспоримые преимущества дает относительная легкость добавления новых таблиц и связей между ними в отличие, например, от иерархической модели данных.

Для успешной работы с реляционными базами данных необходимо уметь оперировать следующими основными понятиями: первичный ключ, внешний ключ, домен, кортеж, кардинальность, атрибут, степень отношения, поле, запись, форма, запрос, отчет.

Первичный ключ[1] (идентификатор) – это столбец или некоторое подмножество столбцов, которые уникально, т.е. единственным образом определяют строки. первичный ключ не может быть полностью или частично пустым, т.е. иметь значение null.

Внешний ключ - это столбец или подмножество одной таблицы, который может служить в качестве первичного ключа для другой таблицы. Внешний ключ таблицы является ссылкой на первичный ключ другой таблицы.

Домен – это совокупность допустимых значений, из которой берутся значения соответствующих атрибутов определенного отношения. С точки зрения программирования домен - это тип данных, определяемый системой (стандартный) или пользователем.

Кортеж – это строка или запись в таблице.

Кардинальность – это количество строк в таблице.

Атрибут – свойство, которое в реляционной модели становится столбцом таблицы, а в случае конкретного значения – полем.

Степень отношения – это количество столбцов.

Поле – элемент таблицы, содержащий данные определенного рода, например, фамилии. В режиме таблицы поле представляет собой ячейку.

Запись – полный набор данных об определенном объекте. В таблице запись изображается как строка.

Форма – объект Access, предназначенный в основном для ввода данных. В форме можно разместить элементы управления, применяемые для ввода, изображения и изменения данных в полях таблицы.

Запрос – объект, позволяющий получить нужные данные из одной или нескольких таблиц.

Отчет – объект БД Access, предназначенный для вывода сформированных данных на печать.

Типы отношений.

Существует три типа отношений между таблицами: Один-ко-многим, Многие-ко-многим и Один-к-одному.

Наиболее часто используется тип связи между таблицами «Один-ко-многим». В этом случае каждой записи в таблице «А» может соответствовать несколько записей в таблице «В» (поля с этими записями называют Внешними ключами), а запись в таблице «В» не может иметь более одной соответствующей ей записи в таблице «А». Такая связь создается в случае, когда только одно из полей таблицы является ключевым или имеет уникальный индекс, т.е. значения в нем не повторяются.

При связи «Многие-ко-многим» одной записи в таблице «А» может соответствовать несколько записей в таблице «В», а одной записи в таблице «В» – несколько записей в таблице «А». Такая схема реализуется только с помощью третьей (связующей) таблицы, ключ которой состоит, по крайней мере, из двух полей; одно из них является общим с таблицей «А», другое – с таблицей «В». Она фактически представляет две связи типа «один-ко-многим» через третью таблицу.

При связи «Один-к-одному» запись в таблице «А» может иметь только одну связанную запись в таблице «В» и наоборот.

Банк данных (БНд) - это система специально организованных данных, программных, языковых, организационных и технических средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных.

Под базой данных (БД) обычно понимается именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области.

Характерной чертой баз данных является постоянство: данные постоянно накапливаются и используются; состав и структура данных, необходимых для решения тех или иных прикладных задач обычно постоянны и стабильны во времени; отдельные или даже все элементы данных могут меняться - но и это есть проявление постоянства - постоянная актуальность.

Система управления базами данных (СУБД) - это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

Иногда в составе банка данных выделяют архивы. Основанием для этого является особый режим использования данных - только часть данных находится под оперативным управлением СУБД. Все остальные данные (собственно архивы) обычно располагаются на носителях, оперативно не управляемых СУБД. Одни и те же данные в разные моменты времени могут входить как в базы данных, так и в архивы. Банки данных могут не иметь архивов, но если они есть, то в состав банка данных может входить и система управления архивами.

Проблемы совместного использования данных и периферийных устройств компьютеров и рабочих станций породили модель вычислений, основанную на концепции файлового сервера - сеть создает основу для коллективной обработки, сохраняя простоту использования персонального компьютера, позволяет совместно использовать данные и периферию.

В этом смысле главной отличительной чертой баз данных является использование централизованной системы управления данными, причем как на уровне файлов, так и на уровне элементов данных.

Достоинства централизованного хранение совместно используемых данных:

· сокращение затрат на создание,

· поддержание данных в актуальном состоянии,

· сокращение избыточности информации,

· упрощение процедур поддержания непротиворечивости и целостности данных.

Эффективное управление внешней памятью является основной функцией СУБД.

Специализированные средства СУБД настолько важны с точки зрения эффективности, что при их отсутствии система просто не сможет выполнять некоторые задачи уже потому, что их выполнение будет занимать слишком много времени.

Специализированные функции:

· построение индексов,

· буферизация данных,

· организация доступа

· оптимизация запросов

· являются невидимыми для пользователя.

Они обеспечивают независимость между логическим и физическим уровнями системы: прикладной программист не должен писать программы индексирования, распределять память на диске и т.д.

Вопрос 2. Основные функции СУБД.[2]

В прикладной программе, использующей при решении задачи один или несколько отдельных файлов, за сохранность и достоверность данных отвечал программист, работающий с этой задачей. Использование базы данных предполагает работу с ней нескольких прикладных программ, решающих задачи разных пользователей.

Естественно, что за сохранность и достоверность интегрированных данных программист, решающий одну из прикладных задач, отвечать уже не может. Кроме того, расширение круга решаемых с использованием базы данных задач может приводить к появлению новых типов записей и отношений между ними. Такое изменение структуры базы данных не должно вести к изменению множества ранее разработанных и успешно функционирующих прикладных программных систем, работающих с базой данных. С другой стороны, возможное изменение любой из прикладных программ, в свою очередь, не должно приводить к изменению структуры данных. Все вышесказанное обусловливает необходимость отделения данных от прикладных программ.

Роль интерфейса между прикладными программами и базой данных, обеспечивающего их независимость, играет программный комплекс – система управления базами данных (СУБД) (рис. 1).

СУБД – программный комплекс поддержки интегрированной совокупности данных, предназначенный для создания, ведения и использования базы данных многими пользователями (прикладными программами).

Рис. 1. Обеспечение независимости прикладных программ и базы данных

Определим еще одно понятие.

Банк данных – система языковых, алгоритмических, программных, технических и организационных средств поддержки интегрированной совокупности данных, а также сами эти данные, представленные в виде баз данных.

Перечислим основные функции системы управления базами данных.

1. Определение структуры создаваемой базы данных, ее инициализация и проведение начальной загрузки.

Как правило, создание структуры базы данных происходит в режиме диалога. СУБД последовательно запрашивает у пользователя необходимые данные. В большинстве современных СУБД база данных представляется в виде совокупности таблиц. Рассматриваемая функция позволяет описать и создать в памяти структуру таблицы, провести начальную загрузку данных в таблицы.

2. Предоставление пользователям возможности манипулирования данными (выборка необходимых данных, выполнение вычислений, разработка интерфейса ввода/вывода, визуализация).

Такие возможности в СУБД представляются либо на основе использования специального языка программирования, входящего в состав СУБД, либо с помощью графического интерфейса. Для клиент-серверных СУБД существуют средства, позволяющие выполнять запросы, и программные средства, позволяющие создавать графический интерфейс пользователя.

3. Обеспечение независимости прикладных программ и данных (логической и физической независимости).

Важнейшим свойством СУБД является возможность поддерживать два независимых взгляда на базу данных – «взгляд пользователя», воплощаемый в логическом представлении данных, и его отражения в прикладных программах; и «взгляд системы» – физическое представление данных в памяти ЭВМ. Обеспечение логической независимости данных предоставляет возможность изменения (в определенных пределах) логического представления базы данных без необходимости изменения физических структур хранения данных. Таким образом, изменение логического представления данных в прикладных программах не приводит к изменению структур хранения данных. Обеспечение физической независимости данных предоставляет возможность изменять (в определенных пределах) способы организации базы данных в памяти ЭВМ не вызывая необходимости изменения «логического» представления данных. Таким образом, изменение способов организации базы данных не приводит к изменению прикладных программ.

4. Защита логической целостности базы данных.

Основной целью реализации этой функции является повышение достоверности данных в базе данных. Достоверность данных может быть нарушена при их вводе в БД или при неправомерных действиях процедур обработки данных, получающих и заносящих в БД неправильные данные. Для повышения достоверности данных в системе объявляются так называемые ограничения целостности, которые в определенных случаях «отлавливают» неверные данные. Так, во всех современных СУБД проверяется соответствие вводимых данных их типу, описанному при создании структуры. Система не позволит ввести символ в поле числового типа, не позволит ввести недопустимую дату и т.п. В развитых системах ограничения целостности описывает программист, исходя из содержательного смысла задачи, и их проверка осуществляется при каждом обновлении данных. Более подробно разные аспекты логической целостности базы данных будут рассматриваться в последующих разделах.

5. Защита физической целостности.

При работе ЭВМ возможны сбои в работе (например, из-за отключения электропитания), повреждение машинных носителей данных. При этом могут быть нарушены связи между данными, что приводит к невозможности дальнейшей работы. Развитые СУБД имеют средства восстановления базы данных. Важнейшим используемым понятием является понятие «транзакции». Транзакция – это единица действий, производимых с базой данных. В состав транзакции может входить несколько операторов изменения базы данных, но либо выполняются все эти операторы, либо не выполняется ни один. СУБД, кроме ведения собственно базы данных, ведет также журнал транзакций.

Необходимость использования транзакций в базах данных проиллюстрируем на упрощенном примере. Предположим, что база данных используется в некотором банке и один из клиентов желает перевести деньги на счет другого клиента банка. В базе данных хранится информация о количестве денег у каждого из клиентов. Нам нужно сделать два изменения в базе данных – уменьшить сумму денег на счете одного из клиентов и, соответственно, увеличить сумму денег на другом счете. Конечно, реальный перевод денег в банке представляет собой гораздо более сложный процесс, затрагивающий много таблиц, а возможно, и много баз данных. Однако суть остается та же – нужно либо совершить все действия (увеличить счет одного клиента и уменьшить счет другого), либо не выполнить ни одно из этих действий. Нельзя уменьшить сумму денег на одном счете, но не увеличить сумму денег на другом. Предположим также, что после выполнения первого из действий (уменьшения суммы денег на счете первого клиента) произошел сбой. Например, могла прерваться связь клиентского компьютера с базой данных или на клиентском компьютере мог произойти системный сбой, что привело к перезагрузке операционной системы. Что в этом случае стало с базой данных? Команда на уменьшение денег на счете первого клиента была выполнена, а вторая команда – на увеличение денег на другом счете – нет, что привело бы к противоречивому, неактуальному состоянию базы данных.

Использование механизма транзакций позволяет находить решение в этом и подобных случаях. Перед выполнением первого действия выдается команда начала транзакции. В транзакцию включается операция снятия денег на одном счете и увеличения суммы на другом счете. Оператор завершения транзакций обычно называется COMMIT. Поскольку после выполнения первого действия транзакция не была завершена, изменения не будут внесены в базу данных. Изменения вносятся (фиксируются) только после завершения транзакции. До выдачи данного оператора сохранения данных в базе не произойдет.

В нашем примере, поскольку оператор фиксации транзакции не был выдан, база данных «откатится» в первоначальное состояние – иными словами, суммы на счетах клиентов останутся те же, что и были до начала транзакции. Администратор базы данных может отслеживать состояние транзакций и в необходимых случаях вручную «откатывать» транзакции. Кроме того, в очевидных случаях СУБД самостоятельно принимает решение об «откате» транзакции.

Транзакции не обязательно могут быть короткими. Бывают транзакции, которые длятся несколько часов или даже несколько дней. Увеличение количества действий в рамках одной транзакции требует увеличения занимаемых системных ресурсов. Поэтому желательно делать транзакции по возможности короткими. В журнал транзакций заносятся все транзакции – и зафиксированные, и завершившиеся «откатом». Ведение журнала транзакций совместно с созданием резервных копий базы данных позволяет достичь высокой надежности базы данных.

Предположим, что база данных была испорчена в результате аппаратного сбоя компьютера, на котором был установлен сервер СУБД. В этом случае нужно использовать последнюю сделанную резервную копию базы данных и журнал транзакций. Причем применить к базе данных нужно только те транзакции, которые были зафиксированы после создания резервной копии. Большинство современных СУБД позволяют администратору воссоздать базу данных исходя из резервной копии и журнала транзакций. В таких системах в определенный момент БД копируется на резервные носители. Все обращения к БД записываются программно в журнал изменений. Если база данных разрушена, запускается процедура восстановления, в процессе которой в резервную копию из журнала изменений вносятся все произведенные изменения.

6. Управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных.

Разные пользователи могут иметь разные полномочия по работе с данными (некоторые данные должны быть недоступны; определенным пользователям не разрешается обновлять данные и т.п.). В СУБД предусматриваются механизмы разграничения полномочий доступа, основанные либо на принципах паролей, либо на описании полномочий.

7. Синхронизация работы нескольких пользователей.

Достаточно часто может иметь место ситуация, когда несколько пользователей одновременно выполняют операцию обновления одних и тех же данных. Такие коллизии могут привести к нарушению логической целостности данных, поэтому система должна предусматривать меры, не допускающие обновление данных другим пользователям, пока работающий с этими данными пользователь полностью не закончит с ними работать. Основным используемым здесь понятием является понятие «блокировка». Блокировки необходимы для того, чтобы запретить различным пользователям возможность одновременно работать с базой данных, поскольку это может привести к ошибкам.

Для реализации этого запрета СУБД устанавливает блокировку на объекты, которые использует транзакция. Существуют разные типы блокировок – табличные, страничные, строчные и другие, которые отличаются друг от друга количеством заблокированных записей. Чаще других используется строчная блокировка – при обращении транзакции к одной строке блокируется только эта строка, остальные строки остаются доступными для изменения.

Таким образом, процесс внесения изменений в базу данных состоит из следующей последовательности действий: выдается оператор начала транзакции, выдается оператор изменения данных, СУБД анализирует оператор и пытается установить блокировки, необходимые для его выполнения, в случае успешной блокировки оператор выполняется, затем процесс повторяется для следующего оператора транзакции. После успешного выполнения всех операторов внутри транзакции выполняется оператор фиксации транзакции. СУБД фиксирует изменения, сделанные транзакцией, и снимает блокировки. В случае неуспеха выполнения какого-либо из операторов транзакция «откатывается», данные получают прежние значения, блокировки снимаются.

8. Управление ресурсами среды хранения.

БД располагается во внешней памяти ЭВМ. При работе в БД заносятся новые данные (занимается память) и удаляются данные (освобождается память). СУБД выделяет ресурсы памяти для новых данных, перераспределяет освободившуюся память, организует ведение очереди запросов к внешней памяти и т.п.

9. Поддержка деятельности системного персонала.

При эксплуатации базы данных может возникать необходимость изменения параметров СУБД, выбора новых методов доступа, изменения (в определенных пределах) структуры хранимых данных, а также выполнения ряда других общесистемных действий. СУБД предоставляет возможность выполнения этих и других действий для поддержки деятельности БД обслуживающему БД системному персоналу, называемому администратором БД.

Тема 2. Принципы построения баз данных. Модели и структуры данных[3]

Вопрос 1. Принципы построения баз данных, банка данных, банка знаний.

Развитие теории и практики создания информационных систем, основанных на концепции баз данных, создание унифицированных методов и средств организации и поиска данных позволяют хранить и обрабатывать информацию о все более сложных объектах и их взаимосвязях, обеспечивая многоаспектные информационные потребности различных пользователей.

Основные требования, предъявляемые к банкам данных, можно сформулировать следующим образом.

· Многократное использование данных: пользователи должны иметь возможность использовать данные различным образом.

· Простота: пользователи должны иметь возможность легко узнать и понять, какие данные имеются в их распоряжении.

· Легкость использования: пользователи должны иметь возможность осуществлять (процедурно) простой доступ к данным, при этом все сложности доступа к данным должны быть скрыты в самой системе управления базами данных.

· Гибкость использования: обращение к данным или их поиск должен осуществляться с помощью различных методов доступа.

· Быстрая обработка запросов на данные: запросы на данные, в том числе незапланированные, должны обрабатываться с помощью высокоуровневого языка запросов, а не только прикладными программами, написанными с целью обработки конкретных запросов (разработка таких программ в каждом конкретном случае связана с большими затратами времени). Пользователь должен иметь возможность кратко выразить нетривиальные запросы (в нескольких словах или несколькими нажатиями клавиш мыши). Это означает, что средство формулирования должно быть достаточно «декларативным», т. е., упор должен быть сделан на «что», а не на «как». Кроме того, средства обработки запросов не должно зависеть от приложения, т. е., оно должно работать с любой возможной базой данных.

· Язык взаимодействия конечных пользователей с системой должен обеспечивать конечным пользователям возможность получения данных без использования прикладных программ.

· База данных - это основа для будущего наращивания прикладных программ: базы данных должны обеспечивать возможность быстрой и дешевой разработки новых приложений.

· Сохранение затрат умственного труда: существующие программы и логические структуры данных (на создание которых обычно затрачивается много человеко-лет) не должны переделываться при внесении изменений в базу данных.

· Наличие интерфейса прикладного программирования: Прикладные программы должны иметь возможность просто и эффективно выполнять запросы на данные; программы должны быть изолированы от расположения файлов и способов адресации данных.

· Распределенная обработка данных: система должна функционировать в условиях вычислительных сетей и обеспечивать эффективный доступ пользователей к любым данным распределенной БД, размещенным в любой точке сети.

· Адаптивность и расширяемость: с целью увеличения производительности база данных должна быть настраиваемой, причем настройка не должна вызывать перезапись прикладных программ. Кроме того, поставляемый с СУБД набор предопределенных типов данных должен быть расширяемым - в системе должны быть средства для определения новых типов и не должно быть различий в использовании системных и определенных пользователем типов.

· Контроль за целостностью данных: система должна осуществлять контроль ошибок в данных и должна выполнять проверку взаимного логического соответствия данных.

· Восстановление данных после сбоев: Автоматическое восстановление без потери данных транзакции. В случае аппаратных или программных сбоев система должна возвращаться к некоторому согласованному состоянию данных.

· Вспомогательные средства должны позволять разработчику или администратору базы данных предсказать и оптимизировать производительность системы.

· Автоматическая реорганизация и перемещение: система должна обеспечивать возможность перемещения данных или автоматическую реорганизация физической структуры.

Вопрос 2. Компоненты банка данных.

Определение банка данных предполагает, что с функционально-организационной точки зрения банк данных является сложной человеко-машинной системой, включающей в себя все подсистемы, необходимые для надежного, эффективного и продолжительного во времени функционирования.

В структуре банка данных выделяют следующие компоненты (подсистемы):

· информационная база;

· лингвистические средства;

· программные средства;

· технические средства;

· организационно-административные подсистемы и нормативно-методическое обеспечение.

Информационная база.

Данные, отражающие состояние определенной предметной области и используемые информационной системой, принято называть информационной базой.

Информационная база состоит из двух компонентов:

1) коллекции записей собственно данных

2) описания этих данных -метаданных.

Данные отделены от описаний, но в то же время данные не могут использоваться без обращения к соответствующим описаниям.

Уже из определения базы данных и приведенных ранее основных требований следует, что данные могут использоваться (т.е., представляться) по-разному.

С одной стороны, разные прикладные задачи требуют разных наборов данных, в совокупности обеспечивающих функциональную полноту информации, а с другой - они должны быть различны для различных категорий субъектов (разработчиков или пользователей).

Также должны быть различными и способы описания самих данных, их природы, формы хранения, условий взаимной непротиворечивости.

В литературе по базам данных упоминаются три уровня представления данных - концептуальный, внутренний и внешний (рис. 2.).

Рис. 2. Уровни представления данных

Эти уровни представлений введены исходя из различного рассмотрения БД. Например, прикладному программисту требуются не все данные БД, а только некоторая их часть, используемая в его программе. Внешний уровень представления обеспечивает именно эту форму обмена данными.

Внутренний уровень - глобальное представление БД, определяет необходимые условия для организации хранения данных на внешних запоминающих устройствах.

Описание БД на концептуальном уровне представляет собой обобщенный взгляд на данные с позиций предметной области (разработчика приложений, пользователя или внешней информационной системы).

Внешний уровень представления данных не затрагивает физической организации (размещения) данных во внешней памяти, поэтому его называют иногда логическим уровнем. Соответственно внутренний уровень называют физическим уровнем.

Многоуровневое представление БД предполагает соответствующие описания данных на каждом уровне и согласование одних и тех же данных на разных уровнях.

С этой целью в состав СУБД включаются специальные языки для описания представлений внутреннего и внешнего уровней. Кроме того, СУБД должна включать в себя язык манипулирования данными (ЯМД).

Желательно, также наличие тех или иных дополнительных сервисных средств, например, средств генерации отчетов.

Работа с базами данных предполагает несколько этапов:

· описание БД;

· описание частей БД, необходимых для конкретных приложений (задач, групп задач);

· программирование задач или описание запросов в соответствии с правилами конкретного языка и использованием языковых конструкций для обращения к БД;

· загрузка БД и т. д.

Для выражения обобщенного взгляда на данные применяют язык описания данных (ЯОД) внутреннего уровня, включаемый в состав СУБД. (Отсюда следует, что одна и та же БД может описываться по-разному на ЯОД различных СУБД.) Описание представляет собой модель данных и их отношений, т. е. структур, из которых образуется БД.

ЯОД позволяет определять схемы базы данных, характеристики хранимых и виртуальных данных и параметры организации их хранения в памяти, и может включать в себя средства поддержки целостности базы данных, ограничения доступа, секретности.

ЯМД обычно включает в себя средства запросов к базе данных и поддержания базы данных (добавление, удаление, обновление данных, создание и уничтожение БД, изменение определений БД, обеспечение запросов к справочнику БД).

Исторически первым типом структур данных, который был включен в языки программирования, была иерархическая структура. Некоторые ранние СУБД также предполагали использование в качестве основной модели иерархические структуры типа дерева. Основанием для такого выбора было удобство представления (моделирования) естественных иерархических структур данных, существующих, например, в организациях.

В ряде предметных областей структура данных имеет более сложный вид, в котором поддерживаются связи типа «многие к одному», и которые могут быть представлены ориентированным графом. Такие структуры называют сетевыми.

Для управления БД сетевой структуры международной ассоциацией Кодасил была предложена обобщенная архитектура системы с ЯОД схемы (модели БД) и подсхемы (модели части БД для конкретного приложения), а также ЯМД для оперирования с данными БД в прикладных программах.

В настоящее время разработаны десятки языков, основанных на реляционном исчислении, различие которых обусловлено особенностями математических теорий, положенных в основу их построения. Среди этих языков, можно выделить языки, базирующиеся на С-исчислении, предложенном Коддом, и Р-исчислении, предложенном Пиротти.

Функциональные характеристики языков отражают возможности:

· описания данных,

· средств представления запроса,

· обновления,

· поддержки целостности и секретности,

· включения в языки программирования,

· управления форматом ответов,

· средств запроса к словарю данных БД и т.д.

Качественные характеристики языков запросов могут определяться такими свойствами, как:

· полнота,

· селективная мощность,

· простота изучения и использования,

· степень процедурности

· степень модульности,

· унифицированность,

· производительность

· эффективность.

Рассмотрим некоторые из этих понятий.

Селективная мощность языков запросов характеризует возможность выбора данных по разным критериям. Данное понятие плохо поддается формализации: можно сказать, что язык с большей селективной мощностью позволяет сформулировать большинство запросов так, что ответ на них содержит меньше ненужных данных. Языки, обладающие малой селективной мощностью, в общем случае уже требуют привлечения дополнительных средств для анализа ответов на запросы (например, оценки пользователя).

Простота изучения является во многом субъективной оценкой и может быть в некоторой мере охарактеризована степенью его близости к естественному языку, требуемым для его освоения временем и необходимым уровнем подготовки пользователя.

Высокий уровень процедурности, свойственный реляционным языкам, определяется присущими реляционной модели свойствами, в частности, полным отделением логической структуры данных от структур хранения и стратегий доступа. Снижение уровня процедурности увеличивает свободу в выборе способов реализации языка, что позволяет осуществить его реализацию более оптимальным способом. Но необходимо отметить, что меньшая степень процедурности еще не означает автоматически меньшую сложность написания запросов. Некоторые сложные запросы можно более просто сформулировать в виде алгоритма поиска ответа, в то время как его формулировка в декларативном виде может оказаться достаточно трудной.

Модульность построения языка характеризует возможность существования нескольких уровней языка и зависит от специфических свойств математической теории, лежащей в его основе.

Минимальный уровень языка, обычно легко понимаемый пользователем, бывает достаточным для формулирования большинства запросов, и лишь формулировка сложных запросов может потребовать использования всех выразительных средств языка, о существовании которых пользователи начального уровня могут и не знать.

Языки, не обладающие модульностью, требуют от пользователя знания почти всего объема средств языка, что усложняет процесс их изучения.

Наиболее распространенным языком для работы с базами данных является SQL (Structured Query Language).

В последних реализациях предоставляет:

1) средства для спецификации и обработки запросов на выборку данных,

2) функции по созданию, обновлению, управлению доступом и т.д.

По существу SQL уже соединяет в себе и язык описания данных и язык манипулирования данными. Он не является полноценным языком программирования и, в случае его использования для организации доступа к БД из прикладных программ, SQL-выражения встраиваются в конструкции базового языка.

Являясь внутренним языком баз данных, SQL естественно отражает особенности конкретной СУБД.

Сегодня это единственный стандартизованный язык фактографических баз данных, достаточно мощный и в тоже время, простой для понимания и использования язык.

Сочетание этих факторов вместе с поддержкой ведущих производителей, таких как IBM и Microsoft, привели не только к широкому его распространению, но и совершенствованию. Сегодня, благодаря независимости от конкретных СУБД и межплатформенной переносимости, SQL стал языком распределенных баз данных и языком шлюзов, позволяющим совместно использовать СУБД разного типа.

Обработка данных и управление этой обработкой в вычислительной среде, а также взаимодействие с операционной системой и прикладными программами осуществляется комплексом программных средств, взаимосвязь которых иллюстрируется рис. 3.

В составе комплекса обычно выделяют следующие компоненты:

· ядро, обеспечивающее управление данными во внешней и оперативной памяти, а также протоколирование изменений;

· процессор языка базы данных, обеспечивающий обработку (трансляцию или компиляцию) и оптимизацию запросов на выборку и изменение данных;

· подсистему (библиотеку) поддержки программных вызовов, которая обслуживает прикладные программы управления данными, взаимодействующие с СУБД через средства пользовательского интерфейса;

· сервисные программы (системные и внешние утилиты), обеспечивающие настройку СУБД, восстановление после сбоев и ряд дополнительных возможностей по обслуживанию.

Рис. 3. Программные средства СУБД

Большинство СУБД работают в среде операционной системы и тесно с ней связаны. Многопользовательские приложения, обработка распределенных запросов, защита данных требуют эффективно использовать ресурсы, управление которыми обычно является функцией ОС. Использование многопроцессорных систем и мультипоточных технологий обработки данных позволяет эффективно обслуживать параллельно выполняемые запросы, но требует координации использования ресурсов между ОС и СУБД. Соответственно, управление доступом и обеспечение защиты также обычно интегрируются с соответствующими средствами операционной системы.

Именно централизованное управление данными обеспечивает:

· сокращение избыточности в хранимых данных;

· совместное использование хранимых данных;

· стандартизацию представления данных, упрощающую эксплуатацию БД;

· разграничение доступа к данным;

· целостность данных, обеспечиваемую процедурами, предотвращающими включение в БД неверных данных и ее восстановление после отказов системы.

Технические средства.

Для больших баз данных, функционирующих в промышленном режиме, обеспечение эффективной и бесперебойной работы должно основываться на использовании адекватных аппаратных средств.

Устройства ввода-вывода и накопители внешней памяти - традиционно узкое место любой базы данных. Объем и быстродействие накопителей являются, очевидно, важными параметрами.

Однако, столь же значима и отказоустойчивость. Здесь следует отметить необходимость согласованных решений при распределении ролей между аппаратными и программными компонентами управления операциями ввода-вывода.

Например, наличие буферной памяти в накопителе ускоряющей ввод-вывод (аппаратное кэширование) при сбоях системы во время выполнения операции записи в БД может привести к потере данных: переданные для записи данные еще будут находиться в буфере, а т.к. СУБД уже отметит операцию записи как уже завершившуюся и откат для восстановления данных станет невозможен.

Для повышения надежности хранения часто используют специализированные дисковые подсистемы - RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk).

Один логический RAID-диск - это несколько физических дисков, объединенных в одно устройство, управляемое специализированным контроллером, что позволяет распределять основные и системные данные между несколькими носителями (дисками), в том числе дублировать данные. Таким образом, в случае повреждения одного из дисков, можно оперативно восстановить потерянные данные.

Не менее значима роль центрального процессора. Многие промышленные СУБД поддерживают многопроцессорную обработку запросов.

Теоретически использование еще одного процессора позволит ускорить обработку. Однако на практике многопроцессорные системы требуют повышенного внимания при приобретении оборудования: надежно работают только сертифицированные системы, использующие соответствующие периферийные устройства.

Для распределенных и удаленно используемых баз данных также важно сетевое окружение: связное оборудование и сетевые протоколы. Здесь важны не только показатели быстродействия, но и поддерживаемые ими возможности обеспечения безопасности.

Организационно-административные подсистемы.

Организационно-методические средства не являются технической компонентой системы, однако трудно рассчитывать на устойчивое и долговременное функционирование банка данных, если будут отсутствовать необходимые методические и инструктивные материалы, регламентирующие работу пользователей, различных по своему статусу и уровню подготовленности.

Вопрос 3. Понятия и модели предметной области. Принципы построения и проектирования БД как составляющей информационных систем.

Информационная система (ИС) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для хранения и обработки информации какой-либо предметной области.

База данных - важнейший компонент любой информационной системы.

Хорошо структурированная информация в базе данных позволяет:

· без проблем эксплуатировать систему и выполнять ее текущее обслуживание,

· модифицировать и развивать ее при модернизации предприятия и изменении информационных потоков, законодательства и форм отчетности.

В настоящее время в эксплуатации на крупных предприятиях находятся комплексные ИС управления предприятиями (КИС, корпоративные системы, ERP-системы), такие как R/3 фирмы SAP, Oracle E-Business Suite, BaanERP. Среди российских разработок приближаются по функциональности к системам класса ERP «Галактика», «Флагман», «Парус».

Многие ERP-системы могут устанавливаться и функционировать на различных операционных системах и серверах баз данных (многоплатформенные системы). База данных подобных систем состоит из нескольких тысяч таблиц (BaanERP 5.0с - более 2500 таблиц информации по одному предприятию).

Любая сложная система для обеспечения ее надежного функционирования строится как иерархическая система, состоящая из отдельных подсистем и модулей, которые взаимодействуют между собой и используют общую базу данных.

При описании информационной системы предполагается, что она содержит два типа сущностей:

· операционные сущности, которые выполняют какую-либо обработку (некоторый аналог программы),

· пассивные сущности, которые хранят информацию, доступную для пополнения, изменения, поиска, чтения (база данных).

При проектировании сложных информационных систем используется метод декомпозиции - система разбивается на составные части, которые связаны, взаимодействуют друг с другом и образуют иерархическую структуру.

Иерархический характер сложных систем хорошо согласуется с принципом групповой разработки. В этом случае деятельность каждого участника проекта ограничивается соответствующим иерархическим уровнем.

Классический подход к разработке сложных систем представляет собой структурное проектирование, при котором осуществляется алгоритмическая декомпозиция системы по методу «сверху вниз». Именно в этом случае можно построить хорошо функционирующую систему с общей базой данных, согласованными форматами использования и обработки информации на всех участках, с оптимальным взаимодействием всех подсистем.

Исторически сложилось так, что некоторые системы разрабатывались по методу «снизу вверх»: вначале создавались отдельные автоматизированные рабочие места (АРМы), затем предпринимались попытки объединения их в единую информационную систему. Подобные разработки для крупных систем не могут быть успешны.

При создании проекта информационной системы для проектирования ее базы данных следует определить:

· объекты информационной системы (сущности в концептуальной модели);

· их свойства (атрибуты);

· взаимодействие объектов (связи) и информационные потоки внутри и между ними.

При этом очень важен анализ существующей практики реализации информационных процессов и нормативной информации (законов, постановлений правительства, отраслевых стандартов), определяющих необходимый объем и формат хранения и передачи информации. Если радикальной перестройки сложившегося информационного процесса не предвидится, следует учитывать имеющиеся формы хранения и обработки информации в виде журналов, ведомостей, таблиц и т.п. бумажных носителей. Однако предварительно необходимо выполнить анализ возможности перехода на новые системы учета, хранения и обработки информации, возможно, исходя из имеющихся на рынке программных продуктов-аналогов, разработанных крупными информационными компаниями и частично или полностью соответствующими поставленной задаче.

Схема формирования информационной модели представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема формирования информационной модели

Концептуальная модель - отображает информационные объекты, их свойства и связи между ними без указания способов физического хранения информации (модель предметной области, иногда ее также называют информационно-логической или инфологической моделью).

Информационными объектами обычно являются сущности - обособленные объекты или события, информацию о которых необходимо сохранять, имеющие определенные наборы свойств - атрибутов.

Физическая модель - отражает все свойства (атрибуты) информационных объектов базы и связи между ними с учетом способа их хранения - используемой СУБД.

Внутренняя модель - база данных, соответствующая определенной физической модели.

Внешняя модель - комплекс программных и аппаратных средств для работы с базой данных, обеспечивающий процессы создания, хранения, редактирования, удаления и поиска информации, а также решающий задачи выполнения необходимых расчетов и создания выходных печатных форм.

Создание информационной системы ведется в несколько этапов, на каждом из которых конкретизируются и уточняются элементы разрабатываемой системы.

Вопрос 4. Жизненный цикл базы данных. Модели жизненного цикла.[4]

Под моделью ЖЦ понимается структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении ЖЦ. Модель ЖЦ зависит от специфики ИС и специфики условий, в которых последняя создается и функционирует.

Известны следующие базовые модели жизненного цикла: каскадная, поэтапная (каскадная с обратной связью), спиральная.

Каскадная модель.

Каскадная модель, в которой переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе.

В изначально существовавших однородных ИС каждое приложение представляло собой единое целое. Для разработки такого типа приложений применялся каскадный способ (или «водопад»).

Его основной характеристикой является разбиение всей разработки на этапы, при этом переход на следующий этап происходит только после полного завершения работ на текущем (рис. 5).

Рис. 5. Каскадная схема разработки ПО

Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков. При этом этапы работ выполняются в логичной последовательности, что позволяет планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. Этот подход хорошо зарекомендовал себя при построении ИС, для которых в начале разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все требования и предоставить разработчикам свободу реализовать их как можно лучше с технической точки зрения.

Его недостатки связаны с тем, что реальный процесс создания ПО ИС обычно не укладывается в такую жёсткую схему. Практически постоянно возникает потребность возвращаться к предыдущим этапам, уточнять или пересматривать принятые решения. В результате затягиваются сроки выполнения работы, пользователи могут вносить замечания лишь по завершению всех работ с системой. При этом модели автоматизируемого объекта могут устареть к моменту их утверждения.

Поэтапная модель.

Поэтапная модель с промежуточным контролем. (См. рис. 6) Разработка ПО ведётся итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют уменьшить трудоёмкость процесса разработки по сравнению с каскадной моделью. Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

Рис. 6. Поэтапная модель с промежуточным контролем

Спиральная модель.

В этой модели (рис. 7) особое внимание уделяется начальным этапам разработки – выработке стратегии, анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).

Рис. 7. Спиральная модель

Каждый виток спирали предполагает создание фрагмента (компонента) или версии программного продукта. На них уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество, планируются работы следующего витка спирали. Таким образом, углубляются, последовательно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до реализации.

Полный жизненный цикл ИС должен поддерживаться комплексом инструментальных средств с учётом необходимости: адаптации типового проекта к различным системно-техническим платформам (техническим средствам, операционным системам и СУБД) и организационно-экономическим особенностям объектов внедрения; интеграции с существующими разработками (включая реинжиниринг приложений и конвертирование БД); обеспечения целостности проекта и контроля за его состоянием (наличие единой технологической среды создания, сопровождения и развития ИС, а также целостность репозитария). При этом желательно обеспечить независимость от программно-аппаратной платформы и СУБД, поддержку одновременной работы групп разработчиков, открытую архитектуру и возможности экспорта/импорта.

Вопрос 5. Методологии и стандарты.

Для решения задач проектирования сложных систем существуют специальные методологии и стандарты. К таким стандартам относятся методологии семейства

IDEF (Icam DEFinition, ICAM - Integrated Computer-Aided Manufacturing - первоначально разработанная в конце 70-х гг. программа ВВС США интегрированной компьютерной поддержки производства). С их помощью можно эффективно проектировать, отображать и анализировать модели деятельности широкого спектра сложных систем в различных разрезах.

Другие методологии, используемые при моделировании сложных систем:

· DFD-технология анализа «потока данных» (Data Flow Diagrams);

· Workflow-технология анализа «потока работ».

Важное место в моделировании информационных систем занимает методология и системы, использующие UML - унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language). UML - язык для спецификации, визуализации, конструирования и документирования сложных информационно-насыщенных объектных систем. В настоящее время зарегистрирован как международный стандарт ISO/IEC 19501:2005 «Information technology - Open Distributed Processing - Unified Modeling Language (UML)».

Одной из последних разработок в области моделирования предприятия является создание специального унифицированного языка моделирования UEML (Unified Enterprise Modeling Language).

Разработка UEML - сетевой проект (IST-2001-34229), финансируемый Евросоюзом (см. http://athena.troux.com/akmii/Default.aspx?WebID=249).

Проект UEML включает создание:

· общего, визуального, базированного на шаблонах языка для коммерческих инструментальных средств моделирования предприятий и программных систем класса workflow;

· стандартизованных, независимых от инструментов механизмов передачи моделей между проектами;

· репозитория моделей предприятий.

Данный проект осуществляется в соответствии с международными стандартами:

Таблица 1.

|

ISO 14258 |

Rules and Guidelines for Enterprise Models (Правила и руководящие принципы для моделей предприятия); |

|

ISO 15704 |

Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies (Требования и методологии по описанию архитектуры предприятия). |

Инструментальные средства моделирования предприятий, поддерживающие язык UEML, Metis (Computas), e-MAGIM (GraiSoft), MOzGO (IPK) и др.

В нашей стране в списке действующих ГОСТов по разработке автоматизированных систем (по данным Стандартинформ http://www.vniiki.ru/catalog_v.asp?page=1) следующие:

Таблица 2.

|

ГОСТ 34.003-90 |

«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения»; |

|

ГОСТ 34.201-89 |

«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; |

|

ГОСТ 34.601-90 |

«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; |

|

ГОСТ 34.602-89 |

«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». |

|

ГОСТ 19.101-77 |

«Единая система программной документации. Общие положения» и т.д.( На разработку программной документации действуют стандарты класса ЕСПД) |

Стадии и этапы создания автоматизированных систем (АС) в соответствии с ГОСТ 34.601-90 приведены в табл 3:

Таблица 3.

|

Стадии |

Этапы работ |

|

1. Формирование требований к АС |

1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. 1.2. Формирование требований пользователя к АС. 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания) |

|

2. Разработка концепции АС |

2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчета о выполненной работе |

|

3. Техническое задание |

3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС |

|

4. Эскизный проект |

4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям. 4.2. Разработка документации на АС и ее части |

|

5. Технический проект |

5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям. 5.2. Разработка документации на АС и ее части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации |

|

6. Рабочая документация |

6.1. Разработка рабочей документации на систему и ее части. 6.2. Разработка или адаптация программ |

|

7. Ввод в действие |

7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приемочных испытаний |

|

8. Сопровождение |

8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 8.2. Послегарантийное обслуживание |

Для проектирования концептуальной модели и формирования физической модели базы данных информационной системы можно использовать инструментальные CASE-средства (Computer-Aided Software System Engineering). Например, Case Studio, SyBase Power Disigner, ERWin Data Modeler и др.

Данные системы применяются при описании модели данных стандарт IDEF1X и позволяют генерировать программный код на языках SQL, VBScript, JScript, либо работать с другими технологиями для переноса физической модели в реальные СУБД, которыми могут быть Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix, Microsoft Access и др.

На рис. 8. приведена схема, показывающая взаимосвязь основных терминов в области проектирования баз данных и работы с ними.

Рис. 8. Взаимосвязь основных терминов в области проектирования баз данных и работы с ними

Выбор системы для разработки приложений, работающих с базой данных, сложное и ответственное решение. Такую возможность имеют универсальные системы программирования: Visual C++ и C#, Delphi, Visual Basic и др. Однако специализированные языки программирования в составе СУБД располагают огромным количеством процедур и функций для работы с базами данных, специальными библиотеками, механизмами для ускорения работы с большими базами данных.

В связи с повсеместным распространением Интранета, Экстранета и Интернета, многие системы имеют возможность создания трехуровневой сервис-ориентированной архитектуры Web-приложений для работы с базами данных.

По принятым сегодня нормам, над любым проектом ИС работают:

· бизнес-аналитики, изучающие и моделирующие бизнес-процессы предметной области;

· системные аналитики и архитекторы, проектирующие архитектуру решения, приложений и данных;

· авторы кода приложений;

· специалисты по тестированию и оценке качества;

· авторы документации;

· авторы дистрибутивов;

· специалисты по внедрению.

Причем обычно эти функции распределяются между различными специалистами, хотя совмещение ролей все еще практикуется. На этапах проектирования и программирования могут использоваться методы объектно-ориентированного подхода к разработке объектов информационной системы (наследование, инкапсуляция, полиморфизм).

Вопрос 6. Пользователи баз данных.

В информационных системах, создаваемых на основе СУБД, способы организации данных и методы доступа к ним перестали играть решающую роль, поскольку оказались скрытыми внутри СУБД. Массовый, так называемый конечный пользователь, как правило, имеет дело только с внешним интерфейсом, поддерживаемым СУБД. Эти преимущества, как уже понятно, не могут быть реализованы путем механического объединения данных в БД.

Предполагается, что в системе существует (как неотъемлемая составная часть) специальное должностное лицо (группа лиц) - администратор базы данных (АБД), который несет ответственность за проектирование и общее управление базой данных.

АБД определяет информационное содержание БД. С этой целью он идентифицирует объекты БД и моделирует базу, используя язык описания данных. Получаемая модель служит в дальнейшем справочным документом для администраторов приложений и пользователей. Администратор решает также все вопросы, связанные с размещением БД в памяти, выбором стратегии и ограничений доступа к данным. В функции АБД входят также организация загрузки, ведения и восстановления БД и многие другие действия, которые не могут быть полностью формализованы и автоматизированы.

Администратор приложений (или, если таковой специально не выделяется - администратор БД) определяет для приложений подмодели данных. Тем самым разные приложения обеспечиваются собственным «взглядом» но не на всю БД, а только на требуемую для конкретного приложения («видимую») ее часть. Вся остальная часть БД для данного приложения будет «прозрачна».

Прикладные программисты имеют, как правило, в своем распоряжении один или несколько языков программирования, с помощью которых генерируются прикладные программы.

Тема 3. Проектирование баз данных

Вопрос 1. Многоуровневые модели предметной области.[5]

Рассматриваемые в контексте понятия «информационная система» элементы реального мира, информацию о которых мы сохраняем и обрабатываем, будем называть объектами.

Объект может быть

· материальным (например, служащий, изделие или населенный пункт),

· нематериальным (например, имя, понятие, абстрактная идея).

Набором объектов будем называть совокупность объектов, однородных с некоторой точки зрения (например, объектов нашего внимания, пусть даже и разнородных по своей внутренней природе).

Объект имеет различные свойства (например, цвет, вес, имя), которые важны для нас в то время, когда мы обращаемся к объекту (например, выбираем среди множества других) с какой-либо целью его использования.

Свойства могут быть заданы как отдельными однозначно интерпретируемыми количественными показателями, так и словесными нечеткими описаниями, допускающими разную трактовку, иногда зависящую от точки зрения и наличных знаний воспринимающего субъекта.

Во всех случаях человек, работая с информацией, имеет дело с абстракцией, представляющей интересующий его фрагмент реального мира - той совокупностью характеристических свойств (атрибутов), которые важны для решения его прикладной задачи.

Абстрагирование - это способ упрощения совокупности фактов, относящихся к реальному объекту (по своей сути бесконечно сложному и разнообразному при изучении его человеком). При этом некоторые свойства объекта игнорируются, поскольку считается, что для решения данной прикладной задачи (или совокупности задач) они не являются определяющими и не влияют на конечный результат действий при решении.

Цель такого абстрагирования - построение конструктивного операбельного описания (рабочей модели), удобного в обработке, как для человека, так и для машины, позволяющего организовать эффективную обработку больших объемов информации, причем высоко-производительной должна быть работа не только вычислительной системы, но и взаимодействующего с ней человека.

Обычно отдельная база данных содержит (отражает) информацию о некоторой предметной области - наборе объектов, представляющих интерес для актуальных или предполагаемых пользователей. То есть, реальный мир отображается совокупностью конкретных и абстрактных понятий, между которыми существуют (и соответственно, фиксируются) определенные связи.

Выбор для описания предметной области (ПрО) существенных понятий и связей является предпосылкой того, что пользователь будет иметь практически все необходимые ему в рамках задачи знания об объектах предметной области. Но, следует отметить, что пользователь, который хочет работать с базой данных, должен владеть основными понятиями, представляющими предметную область. И в этом смысле абстрагирование позволяет построить такое описание (модель предметной области), которое другой человек сможет не только воспринять, но и безошибочно использовать для работы с описаниями экземпляров объектов, хранимых в базе данных.

Пример. Модель предметной области соотносится с реальными объектами и связями так же, как схема маршрутов городского пассажирского транспорта с фактической траекторией движения автобуса. Схема адекватно отражает действительность на уровне основных понятий - маршрутов и остановок: выбрав по схеме маршрут, пассажир достигнет цели (прибудет на нужную остановку) независимо от того, в каком транспортном ряду будет двигаться автобус.

Наиболее простой способ представления предметных областей в БД реализуется поэтапно:

1) фиксацией логической точки зрения на данные (т.е. данные рассматриваются независимо от особенностей их хранения и поиска в конкретной вычислительной среде);

2) определением физического представления данных с учетом выбранных структур хранения данных и архитектуры ЭВМ.

Абстрагированное описание предметной области с фиксированной (логической) точки зрения будем называть концептуальной схемой.

Соответственно, систематизация понятий и связей предметной области называется логическим или концептуальным проектированием.

Моделью данных будем называть совокупность функциональных характеристик объектов и особенностей представления информации (например, в числовой или текстовой форме).

Внутренней схемой будем называть отображение концептуальной схемы на физический уровень.

Соотношение этих понятий приведено на рис. 9:

Рис. 9. Соотношение понятий концептуальной и внутренней схем

Внешней схемой называется отражение взгляда (точки зрения) отдельного пользователя на концептуальную схему (как вариант восприятия предметной области). Внешняя схема использует те же абстрактные категории, что и концептуальная, а на практике соответствует логической организации данных в прикладной программе.

Теоретически вопрос о многообразии уровней абстракции был решен еще в 60 - 70-х годах. Основой для его решения является концепция многоуровневой архитектуры системы базы данных. В частном случае, на внешнем уровне может поддерживаться совсем иная модель данных (или даже несколько моделей), чем на концептуальном уровне. Поддержка разнообразных возможностей абстрагирования в такой системе достигается благодаря средствам определения и поддержки межуровневого отображения моделей данных. Помимо этого, для решения вопроса о многообразии уровней абстракции может использоваться внутримодельная структура, например, механизмы представлений (view).

В объектных системах для этих целей может использоваться отношение наследования.

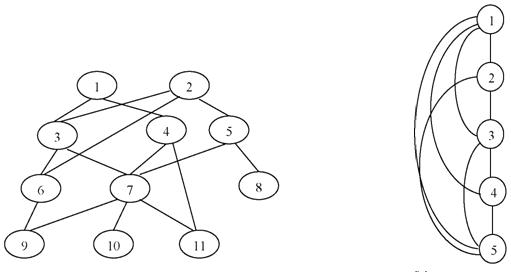

В общем случае концепция трехуровнего представления не требует более трех уровней, однако с практической точки зрения иногда удобно включать схемы дополнительных уровней. На рис. 10. приведены некоторые варианты решений.

Рис. 10. Примеры трехуровнего представления

б) выделена логическая схема, учитывающая особенности СУБД.

в) приведенный пример характерен для варианта распределенной базы данных, объединяющей информацию, представленную разными внутренними схемами.

Рассмотренная трехуровневая архитектура обеспечивает выполнение основных требований, предъявляемых к системам баз данных:

· адекватность отображения предметной области;

· возможность взаимодействия с БД разных пользователей при решении разных прикладных задач;

· обеспечение независимости программ и данных;

· надежность функционирования БД и защиту от несанкционированного доступа.

С точки зрения пользователей различных категорий трехуровневая архитектура имеет следующие достоинства:

· системный аналитик, создающий модель предметной области, не обязательно должен быть специалистом в области программирования и вычислительной техники;

· администратор баз данных, обеспечивающий отражение концептуальной схемы во внутреннюю, не должен беспокоиться о корректности представления предметной области;

· конечные пользователи, используя внешнюю схему, могут не вдаваться полностью в предметную область, обращаясь только к необходимым составляющим. При этом исключается возможность несанкционированного обращения к данным вне объявленных внешней схемой, так как формирование ее находится в сфере деятельности администратора базы данных;

· системный аналитик, как и конечный пользователь не вмешивается во внутреннее представление данных.

Все это отражает распространенную практику специализации и разделения ответственности.

Главное же заключается в том, что работу по проектированию и эксплуатации баз данных можно разделить на три достаточно самостоятельных этапа.

Отметим, что на практике создание концептуальной схемы не всегда предшествует построению внешней. Иногда трудно с самого начала полностью определить предметную область, но, с другой стороны, уже известны требования пользователей (именно поэтому создание базы уже имеет смысл). И, кроме того, адекватность модели предметной области, в конце концов, должна подтверждаться практикой пользовательских представлений.

Вопрос 2. Идентификация объектов и записей.[6]

В задачах обработки информации, и в первую очередь в алгоритмизации и программировании, атрибуты именуют (обозначают) и приписывают им значения.

При обработке информации мы имеем дело с совокупностью объектов, информацию о свойствах каждого из которых надо сохранять (записывать) как данные, чтобы при решении задач их можно было найти и выполнить необходимые преобразования.

Таким образом, любое состояние объекта характеризуется совокупностью актуализированных атрибутов, которые фиксируются на некотором материальном носителе в виде записи - совокупности (группы) формализованных элементов данных (значений атрибутов, представленных в том или ином формате).

В общем случае объект может описываться совокупностью записей, относящихся к его составным частям или отражающих динамику изменения состояния. Кроме того, в контексте задач хранения и поиска можно говорить, что значение атрибута идентифицирует объект: использование значения в качестве поискового признака позволяет реализовать простой критерий отбора по условию сравнения.

Отметим, что некоторые семантические проблемы идентификации через значение атрибута. Значение атрибута идентифицирует запись о состоянии объекта, и в случае изменения значения, например – табельного номера служащего, будет невозможно ответить на вопрос: идет ли речь о том же служащем, или о новом.

Также как и в реальном мире, отдельный объект всегда уникален (уже хотя бы потому, что мы именно его выделяем среди других). Соответственно, запись, содержащая данные о нем, также должна быть узнаваема однозначно (по крайней мере, в рамках предметной области), т.е. - иметь уникальный идентификатор, причем никакой другой объект не должен иметь такой же идентификатор. Поскольку идентификатор - суть значение элемента данных, в некоторых случаях для обеспечения уникальности требуется использовать более одного элемента.

Например, для однозначной идентификации записей о дисциплинах учебного плана необходимо использовать элементы СЕМЕСТР и НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, так как одна дисциплина может быть прочитана в разных семестрах.

Предложенная выше схема представляет атрибутивный способ идентификации содержания объекта (см. рис. 11).

Рис. 11. Атрибутивный способ идентификации

Она является достаточно естественной для данных, имеющих фактографическую природу, и описывающих обычно материальные объекты. Информацию, представляемую такого рода данными, называют хорошо структурированной.

Здесь важно отметить, что структурированность относится не только к форме представления данных (формат, способ хранения), но и к способу интерпретации значения пользователем: значение параметра не только представлено в предопределенной форме, но и обычно сопровождается указанием размерности величины, что позволяет пользователю понимать ее смысл без дополнительных комментариев.

Таким образом, фактографические данные предполагают возможность их непосредственной интерпретации.

Однако атрибутивный способ практически не подходит для идентификации слабо структурированной информации, связанной с объектами, имеющими обычно идеальную (умозрительную) природу - категориями, понятиями, знаковыми системами. Такие объекты зачастую определяются логически и опосредованно - через другие объекты.

Для описания таких объектов используются естественные или искусственные языки (например, язык алгебры).

Соответственно, для понимания смысла пользователю необходимо использовать соответствующие правила языка, и, более того, часто необходимо уже располагать некоторой информацией, позволяющей идентифицировать и связать получаемую информацию с наличным знанием. Т.е., процесс интерпретации такого рода данных имеет опосредованный характер и требует использования дополнительной информации, причем такой, которая не обязательно присутствует в формализованном виде в базе данных.

Такое разделение нашло отражение в традиционном разделении баз данных на фактографические и документальные.

Вопрос 3. Поиск записей.[7]

Программисту или пользователю необходимо иметь возможность обращаться к отдельным, нужным ему записям (описаниям объектов) или отдельным элементам данных.

В зависимости от уровня программного обеспечения прикладной программист может использовать следующие способы:

· задать машинный адрес данных и в соответствии с физическим форматом записи прочитать значение (это случай, когда программист должен быть «навигатором»);

· сообщить системе имя записи или элемента данных, которые он хочет получить, и, возможно, организацию набора данных.

В этом случае система сама произведет выборку (по предыдущей схеме), но для этого она должна будет использовать вспомогательную информацию о структуре данных и организации набора. Такая информация по существу будет избыточной по отношению к объекту, однако общение с базой данных не будет требовать от пользователя знаний программиста и позволит переложить заботы о размещении данных на систему.

В качестве ключа, обеспечивающего доступ к записи, можно использовать идентификатор - отдельный элемент данных.

Ключ, который идентифицирует запись единственным образом, называется первичным (главным). В том случае, когда ключ идентифицирует некоторую группу записей, имеющих определенное общее свойство, ключ называется вторичным (альтернативным). Набор данных может иметь несколько вторичных ключей, необходимость введения которых определяется практической необходимостью - оптимизацией процессов нахождения записей по соответствующему ключу.

Иногда в качестве идентификатора используют составной сцепленный ключ - несколько элементов данных, которые в совокупности, например, обеспечат уникальность идентификации каждой записи набора данных. При этом ключ может храниться в составе записи или отдельно.

Например, ключ для записей, имеющих неуникальные значения атрибутов, для устранения избыточности может храниться отдельно.

На рис. 12 приведены два таких способа хранения ключей и атрибутов для набора простейшей структуры.

Рис. 12. Способы хранения ключа и атрибута

Введенное понятие ключа является логическим и его не следует путать с физической реализацией ключа - индексом, обеспечивающим доступ к записям, соответствующим отдельным значениям ключа.

Один из способов использования вторичного ключа в качестве входа - организация инвертированного списка, каждый вход которого содержит значение ключа вместе со списком идентификаторов соответствующих записей. Данные в индексе располагаются в возрастающем или убывающем порядке, поэтому алгоритм нахождения нужного значения довольно прост и эффективен, а после нахождения значения запись локализуется по указателю физического расположения. Недостатком индекса является то, что он занимает дополнительное пространство и его надо обновлять каждый раз, когда удаляется, обновляется или добавляется запись. На рис. 13 приведен инвертированный список для предыдущего примера.

Рис. 13. Инвертированный список для ключа «Марка автомобиля»

В общем случае инвертированный список может быть построен для любого ключа, в том числе, составного.

В контексте задач поиска можно сказать, что существуют два основных способа организации данных. Первый способ соответствует первому примеру и представляет прямую организацию массива. Второй способ является инверсией первого.

Прямая организация массива удобна для поиска по условию «Каковы свойства указанного объекта?», а инвертированная – для поиска по условию «Какие объекты обладают указанным свойством?».

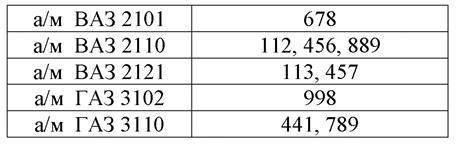

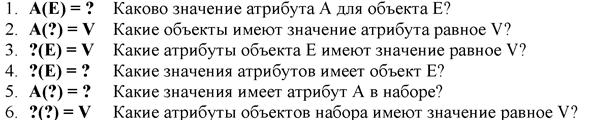

Существует следующая типология простых (атомарных) запросов:

Здесь в запросах типов 2, 3, 6 вместо оператора равенства может быть использован другой оператор сравнения (больше, меньше, не равно или другие).

Запросы типа 1 выполняются поиском по «прямому» массиву: доступ к записи производится по первичному ключу.

Запросы типа 2 выполняются поиском по инвертированному списку: доступ к записи ( ям) производится по указателю, выбираемому из списка по значению вторичного ключа. Ответом в этих случаях будет значение атрибута или идентификатора.

Запросы типа 3 имеют ответом имя атрибута.

Запросы типа 2, 5, 6 относятся к нескольким атрибутам, и в этом случае могут быть построены несколько индексов, облегчающих поиск по этим ключам.

Составные условия поиска могут использовать несколько простых условий, обычно связанных логическими (булевыми) операторами.

Следует отметить, что в контексте обработки запросов 2-го типа «Какие объекты имеют заданное значение атрибута?» можно выделить три следующих типа архитектур доступа:

1. Системы с вторичными индексами.

В этих системах последовательность расположения записей соответствует последовательности значений первичного ключа. Как правило, используется один первичный индекс и несколько вторичных.

2. Системы частично инвертированных файлов.

В этих системах записи могут располагаться в произвольной последовательности. В отличие от систем первого типа первичный индекс отсутствует. Вторичные индексы применяются для прямой адресации записей, что существенно облегчает включение в файл новых записей, так как допускается их размещение в любом свободном участке файла.

3. Системы полностью инвертированных файлов. В этих системах предусмотрено наличие файлов, содержащих значения отдельных элементов данных, входящих в состав записей - допускается раздельное хранение элементов данных записи.

Значения элементов данных, составляющих конкретную запись или кортеж, в общем случае могут размещаться в памяти произвольно.

Для ускорения процесса поиска в системе используют два набора индексов: индекс экземпляров (значений ключей) и индекс данных (инвертированный список). С помощью индекса экземпляров можно найти в файле элементы данных, имеющих заданное значение. С помощью индекса данных можно найти записи, связанные с заданными значениями элементов. Такая организация характерна для организации данных документальных информационных систем.

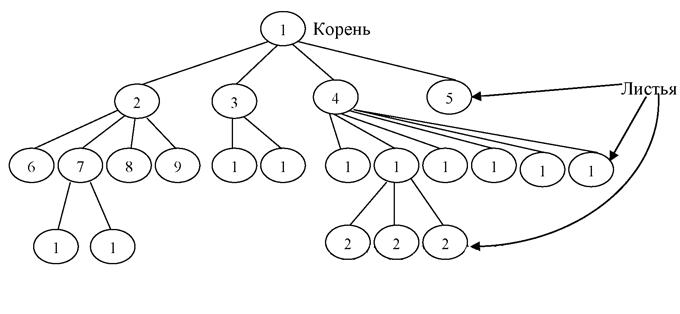

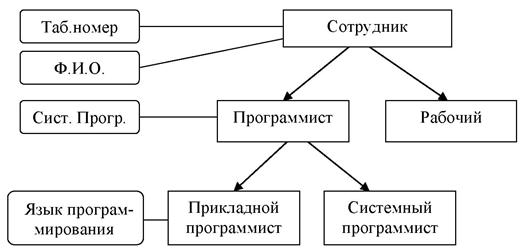

Вопрос 4. Представление предметной области и модели данных.[8]

Если бы назначением базы данных было только хранение и поиск данных в массивах записей, то структура системы и самой базы была бы простой.

Причина сложности в том, что практически любой объект характеризуется не только параметрами-величинами, но и взаимосвязями частей или состояний.

Есть различия и в характере взаимосвязей между объектами предметной области: