Тема 6. Распределенные

системы

Успешно изучив данный материал, Вы будете:

þ

Знать:

-

понятие сетевой операционной системы

-

основные функции, выполняемые сетевой операционной

системой

-

составные части сетевой операционной системы

-

возможные варианты структур сетевых операционных

систем компьютерных сетей

-

понятие сетевая операционная система сервера

-

понятие сетевая операционная система рабочей станции

-

сетевые операционные системы для компьютерных сетей

типа "клиент-север"

þ Уметь:

-

определять и разбираться в функциях, выполняемых

сетевыми операционными системами

-

выявлять варианты структур сетевых операционных систем

компьютерных сетей

-

разбираться в назначении сетевых операционных систем

серверной и клиентской части компьютерной сети

-

различать функции, выполняемые операционной системой:

сети отделов, сети масштаба офиса, корпоративных сетей

þ

Обладать навыками:

-

рассмотрения способов взаимодействия пользователей с

сетевыми операционными системами

-

изучения тенденций развития сетевых операционных

систем

-

выявления интересов пользователей сетевых операционных

систем

Изучая тему, необходимо акцентировать

внимание на следующих понятиях:

·

сетевая операционная система

·

средства управления локальными ресурсами компьютера

·

средства предоставления собственных ресурсов и услуг

компьютера в общее пользование

·

средства запроса доступа к удаленным ресурсам и

услугам и их использования

·

коммуникационные средства операционной системы

·

клиентская часть операционной системы

·

серверная часть операционной системы

·

редиректор

·

выделенный сервер

·

сетевой протокол

·

сервер

·

клиент

·

операционная система сети отделов

·

операционная система сети масштаба офиса

·

операционная система корпоративных сетей

·

сервер приложений

Сетевая операционная система

составляет основу любой вычислительной сети. Каждый компьютер в сети в

значительной степени автономен.

В узком смысле сетевая операционная

система - это операционная система отдельного компьютера,

обеспечивающая ему возможность работать в сети. Есть и более развернутое

определение сетевой операционной системы: сетевая операционная

система - это система программных средств, управляющих процессами в

сети и объединенных общей архитектурой, определенными коммуникационными

протоколами и механизмами взаимодействия вычислительных процессов. Она

обеспечивает пользователям стандартный и удобный доступ к разнообразным сетевым

ресурсам и обладает высоким уровнем прозрачности, т.е. изолирует от

пользователя все различия, особенности и физические параметры привязки процессов

к обрабатываемым ресурсам.

|

Сетевая

операционная система – это совокупность операционных систем (ОС) отдельных компьютеров,

взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым

правилам - протоколам. |

|

|

! |

Сетевой

протокол –

единые правила обмена сообщениями в сети |

В сетевой операционной

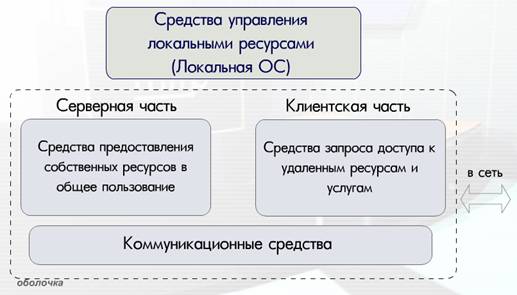

системе отдельной машины можно выделить несколько частей (рис.16):

-

средства управления локальными ресурсами компьютера: функции распределения оперативной

памяти между процессами, планирования и диспетчеризации процессов, управления

процессорами в мультипроцессорных машинах, управления периферийными

устройствами и другие функции управления ресурсами локальных операционных

систем;

-

средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее

пользование -

серверная часть операционной системы (сервер). Эти средства обеспечивают,

например, блокировку файлов и записей, что необходимо для их совместного

использования; ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов

удаленного доступа к собственной файловой системе и базе данных; управление

очередями запросов удаленных пользователей к своим периферийным устройствам;

-

средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их

использования -

клиентская часть операционной системы (редиректор).

Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к удаленным

ресурсам от приложений и пользователей, при этом запрос поступает от приложения

в локальной форме, а передается в сеть в другой форме, соответствующей

требованиям сервера. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от

серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложения

выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо;

-

коммуникационные средства операционной системы, с помощью которых происходит обмен

сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию сообщений,

выбор маршрута передачи сообщения по сети, надежность передачи и т.п., то есть

является средством транспортировки сообщений.

В зависимости от функций,

возлагаемых на конкретный компьютер, в его операционной системе может

отсутствовать либо клиентская,

либо серверная части.

Рис.16.

Структура сетевой операционной системы

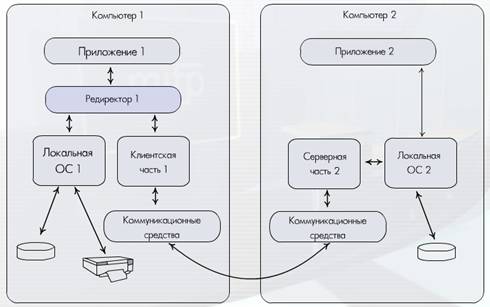

На рис.170 показано

взаимодействие сетевых компонентов. Здесь компьютер 1 выполняет

роль "чистого" клиента, а компьютер 2 - роль

"чистого" сервера, соответственно на первой машине отсутствует

серверная часть, а на второй - клиентская. На рисунке отдельно показан

компонент клиентской части - редиректор.

Именно редиректор перехватывает все запросы,

поступающие от приложений, и анализирует их. Если выдан запрос к ресурсу

данного компьютера, то он переадресовывается соответствующей подсистеме

локальной ОС, если же это запрос к удаленному ресурсу, то он переправляется в

сеть. При этом клиентская часть преобразует запрос из локальной формы в сетевой

формат и передает его транспортной подсистеме, которая отвечает за доставку

сообщений указанному серверу. Серверная часть операционной системы компьютера 2

принимает запрос, преобразует его и передает для выполнения своей локальной ОС.

После того, как результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме

и направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует

результат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, которое

выдало запрос.

Рис.17.

Взаимодействие сетевых компонентов

На практике сложилось

несколько подходов к построению сетевых операционных систем.

Первые сетевые ОС

представляли собой совокупность существующей локальной ОС и надстроенной над

ней сетевой оболочки. При этом в локальную ОС

встраивался минимум сетевых функций, необходимых для работы сетевой оболочки,

которая выполняла основные сетевые функции.

Однако более эффективным

представляется путь разработки операционных систем, изначально предназначенных

для работы в сети. Сетевые функции у ОС такого типа

глубоко встроены в основные модули системы, что обеспечивает их логическую

стройность, простоту эксплуатации и модификации, а также высокую

производительность.

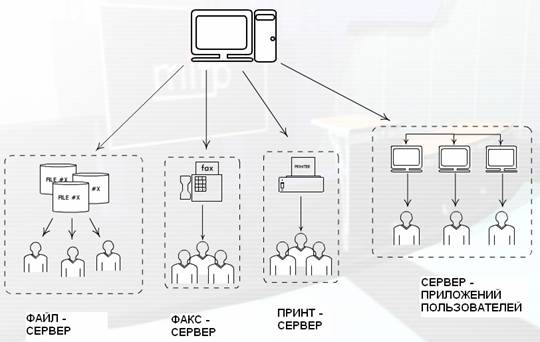

Если компьютер предоставляет

свои ресурсы другим пользователям сети, то он играет роль сервера.

При этом компьютер, обращающийся к ресурсам другой машины, является клиентом. Компьютер, работающий в сети, может выполнять

функции либо клиента, либо сервера, либо совмещать обе эти функции.

Если выполнение

каких-либо серверных функций является основным назначением компьютера

(например, предоставление файлов в общее пользование всем остальным пользователям

сети или организация совместного использования факса, или предоставление всем

пользователям сети возможности запуска на данном компьютере своих приложений),

то такой компьютер называется выделенным сервером.

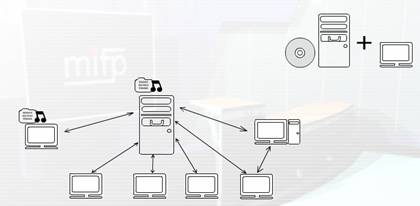

В зависимости от того, какой ресурс сервера является разделяемым, он называется

файл-сервером, факс-сервером,

принт-сервером, сервером приложений и т.д. (см. рис. 18).

На

выделенных серверах желательно устанавливать ОС, специально оптимизированные

для выполнения тех или иных серверных функций. Поэтому в сетях с выделенными серверами

чаще всего используются сетевые операционные системы, в состав которых входит

нескольких вариантов ОС, отличающихся возможностями серверных частей.

Рис. 18.

Разделение компьютеров по выполняемым функциям

Выделенный сервер не

принято использовать в качестве компьютера для выполнения текущих задач, не

связанных с его основным назначением, так как это может уменьшить

производительность его работы как сервера.

Несмотря

на то, что в сети с выделенным сервером все компьютеры в общем случае могут

выполнять одновременно роли и сервера, и клиента, эта сеть функционально не

симметрична: аппаратно и программно в ней реализованы два типа компьютеров -

одни, в большей степени ориентированные на выполнение серверных функций и работающие

под управлением специализированных серверных ОС, а другие - в основном

выполняющие клиентские функции и работающие под управлением

соответствующего этому назначению варианта ОС. Функциональная несимметричность,

как правило, вызывает и несимметричность аппаратуры - для выделенных серверов

используются более мощные компьютеры с большими объемами оперативной и внешней

памяти. Таким образом, функциональная несимметричность в сетях с выделенным

сервером сопровождается несимметричностью операционных систем (специализация

ОС) и аппаратной несимметричностью (специализация компьютеров).

В зависимости от того,

как распределены функции между компьютерами сети, сетевые операционные системы

(также как и сети), делятся на два класса: одноранговые и двухранговые. Последние

чаще называют сетями с выделенными серверами.

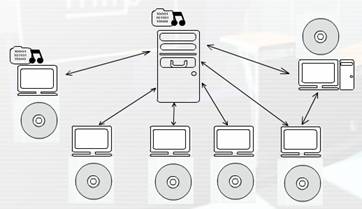

В

одноранговых сетях все компьютеры равны в правах

доступа к ресурсам друг друга. Каждый пользователь может по своему желанию

объявить какой-либо ресурс своего компьютера разделяемым, после чего другие пользователи

могут его эксплуатировать. В таких сетях на всех компьютерах устанавливается

одна и та же ОС, которая предоставляет всем компьютерам в сети потенциально

равные возможности (рис. 19).

Рис.19.

Одноранговая сеть, где все компьютеры равны в правах доступа

В одноранговых

сетях может возникнуть функциональная несимметричность: одни пользователи не

желают разделять свои ресурсы с другими. В этом случае их компьютеры выполняют роль клиента, а за другими компьютерами

администратор закрепил только функции по организации совместного использования

ресурсов, следовательно, они являются серверами.

Также может возникнуть и

другая ситуация, когда локальный пользователь не возражает против использования

его ресурсов и сам не исключает возможности обращения к другим компьютерам, ОС,

устанавливаемая на его компьютере, должна включать и серверную, и клиентскую

части. В отличие от сетей с выделенными серверами, в одноранговых

сетях отсутствует специализация ОС в зависимости от преобладающей

функциональной направленности - клиента или сервера. Все вариации реализуются

средствами конфигурирования одного и того же варианта ОС (рис. 20).

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации,

однако, они применяются в основном для объединения небольших групп пользователей,

не предъявляющих больших требований к объемам хранимой информации, ее

защищенности от несанкционированного доступа и к скорости доступа. При

повышенных требованиях к этим характеристикам более подходящими являются двухранговые сети, где сервер лучше решает задачу

обслуживания пользователей своими ресурсами, так как его аппаратура и сетевая

операционная система специально спроектированы для этой цели.

Рис.20.

Одноранговая сеть, где ОС пользователя включает серверную и клиентскую часть

Сетевые операционные

системы имеют разные свойства в зависимости от того, предназначены они для

сетей масштаба рабочей группы (отдела), для сетей масштаба офиса или для сетей

масштаба предприятия.

Главной задачей операционной системы,

используемой в сети

масштаба отдела,

является организация разделения ресурсов, таких как приложения, данные,

лазерные принтеры и, возможно, низкоскоростные модемы. Обычно сети отделов

имеют один или два файловых сервера и не более чем 30 пользователей. Задачи

управления на уровне отдела достаточно просты. В задачи администратора входит

добавление новых пользователей, устранение простых отказов, инсталляция новых

узлов и установка новых версий программного обеспечения. Операционные системы

сетей отделов хорошо отработаны и разнообразны, также, как

и сами сети отделов, уже давно применяющиеся и достаточно отлаженные. Такая

сеть обычно использует одну или максимум две сетевые ОС.

Операционная система, работающая в сети офисов, должна обеспечивать для сотрудников

одних отделов доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей других отделов.

Услуги, предоставляемые ОС сетей офисов, не ограничиваются простым разделением

файлов и принтеров, а часто предоставляют доступ и к серверам других типов,

например, к факс-серверам и к серверам

высокоскоростных модемов. Важным сервисом, предоставляемым операционными

системами данного класса, является доступ к корпоративным базам данных,

независимо от того, располагаются ли они на серверах баз данных или на

миникомпьютерах.

Именно на уровне сети

офиса начинаются проблемы интеграции. В общем случае, отделы уже выбрали для

себя типы компьютеров, сетевого оборудования и сетевых операционных систем.

Очень часто сеть офиса соединяет разнородные компьютерные системы, в то время

как сети отделов используют однотипные компьютеры.

Пользователям

корпоративных сетей требуются все те приложения и услуги, которые имеются в

сетях отделов и офисов, плюс некоторые дополнительные приложения и услуги,

например, доступ к приложениям мейнфреймов и

миникомпьютеров и к глобальным связям. Когда ОС разрабатывается для локальной

сети или рабочей группы, то ее главной обязанностью является разделение файлов

и других сетевых ресурсов (обычно принтеров) между локально подключенными

пользователями. Такой подход не применим для уровня предприятия. Наряду с

базовыми сервисами, связанными с разделением файлов и принтеров, сетевая ОС, которая

разрабатывается для корпораций, должна поддерживать более широкий набор

сервисов, в который обычно входят почтовая служба, средства коллективной

работы, поддержка удаленных пользователей, факс-сервис, обработка голосовых

сообщений, организация видеоконференций и др.

Использование глобальных

связей требует от корпоративных ОС поддержки протоколов, хорошо работающих на

низкоскоростных линиях, и отказа от некоторых традиционно используемых

протоколов. Особое значение приобрели задачи преодоления гетерогенности

- в сети появились многочисленные шлюзы, обеспечивающие согласованную работу

различных ОС и сетевых системных приложений.

При изучении

первого вопроса темы:

· читать:

учебное пособие Мастяева Ф.А. Операционные системы,

среды и оболочки. – М.: МФПА., 2006. – с.173-192;

· изучить дополнительные

материалы: учебник Олифер В.Г.,

Олифер Н.А.

Сетевые операционные системы – С.-Пб.: Питер, 2005